肝脏炎性假瘤的CT诊断

- 格式:ppt

- 大小:1.53 MB

- 文档页数:20

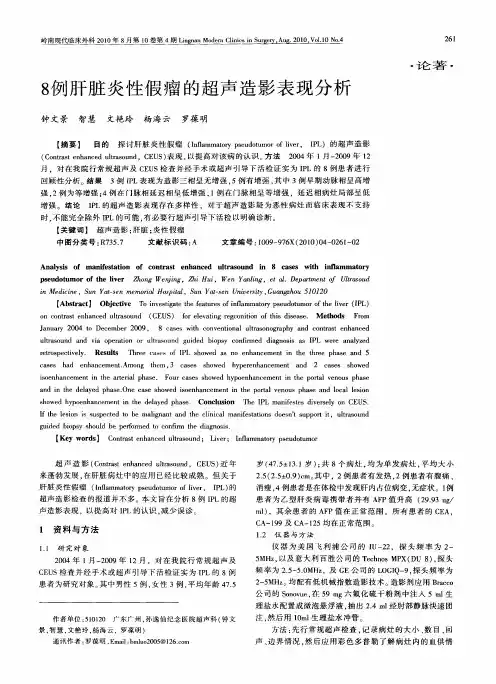

肝脏炎性假瘤的声像图分析与诊断[摘要]目的对19例经病理诊断的肝脏炎性假瘤(IPL)的二维超声及彩色多普勒血流显像(CDFI)声像图表现进行分析,探讨CDFI对IPL的诊断价值。

方法采用PHILIPS(Envisor C)、ACUSON(Aspen C)、ALOKA(SSD-620)型超声仪检查、穿刺活检。

结果IPL的声像图表现为实质性低回声病灶,后方无增强或衰减表现,CDFI为缺血或少血供型。

2例在B超引导下经皮肝穿刺活检确诊为IPL。

结论对IPL的诊断应加强认识,尤其对症状少、无肝病史、甲胎蛋白(AFP)阴性的肝内不均质肿块,要高度怀疑IPL。

B超及彩色多谱勒联合检查有利于IPL的鉴别诊断,超声引导下细针穿刺可提高确诊率。

[关键词]肝脏炎性假瘤;超声诊断;穿刺活检肝脏炎性假瘤(inflmmatory pseudotumor of the liv-er,IPL)临床少见,它是由各种致炎因子引起的以肝脏局部组织炎性细胞浸润和纤维组织增生为病理特征的肝内良性肿瘤样病变。

我院至今经病理证实19例IPL。

本研究旨在分析IPL 的彩色多普勒血流显像(CDFI)声像图特征及CDFI对本病的诊断价值。

1 资料与方法1.1一般资料患者19例,其中男12例,女7例,年龄32~60岁,平均44岁。

其中17例无明显临床症状,由体检或常规B超检查时发现;2例因发热伴右上腹痛、B 超探及肝内低回声团块就诊。

实验室检查:所有病例肝功能均正常,甲胎蛋白(AFP)阴性,肝癌三项阴性,乙肝三项阴性;2例血白细胞升高,1例18.5×109L-1,1例13.5×109L-1。

B超诊断肝癌9例,肝内占位7例,肝癌不排除3例。

手术17例,超声引导下穿刺活检2例。

病理检查:见肿块为大片变性坏死,周围见大量慢性炎性细胞浸润,而肝脏本身无硬化表现。

病理诊断:IPL。

1.2方法所用仪器为PHILIPS(Envisor c)、ACUSON(Asp-en c)、ALOKA(SSD-620)型超声诊断仪,探头频率3.5~5.0MHz。

42例肝脏炎性假瘤的CT和MRI成像特点对比【摘要】目的比较肝脏炎性假瘤的ct和mri表现。

方法回顾分析42例经病理确诊的肝脏炎性假瘤患者的ct和mri资料。

结果ct 和mri均能够完全检出炎性假瘤。

ct平扫时病灶呈低密度和等密度,增强扫描时动脉期多数无强化,门脉期及延迟期有不同程度强化。

mri检查t1wi显示为低信号和等信号,边缘较清楚,t2wi表现多样,动态增强扫描表现与ct相仿。

结论ct和mri对肝脏炎性假瘤的诊断均具有一定价值,可作为无创检查首选。

【关键词】肝脏炎性假瘤;ct;mri磁共振室肝脏炎性假瘤为一种较为少见的肝脏良性肿瘤,最早于1953年由pack和bakr报道,该病的发病机理尚不清楚,表现为多种致炎因子引起的肝脏局部组织炎性细胞浸润和纤维组织增生。

由于该病的临床症状以及影像学表现均缺乏特异性,故临床误诊率较高[1]。

本文搜集了2010年至2012年9月间开封市中心医院行ct和mri检查发现、并经病理诊断为肝脏炎性假瘤的42例患者的影像学资料,通过对比分析,探讨ct和mri的诊断价值。

1资料与方法11一般资料所选病例资料为2010年1月至2012年9月间在本院行ct和mri检查并经病理确诊的42例肝脏炎性假瘤患者资料。

42例患者中,男26例,女16例,年龄27~76岁,平均年龄(543±59)岁。

18例患者有乙肝病史,afp检查3例轻度升高,余正常。

患者临床表现主要有上腹部隐痛不适、恶心、纳差、间断发热等。

患者中有19例行ct检查,余23例行mri检查,阅片工作均由两位高年资影像医师同时进行,后均经穿刺活检或者手术切除肝段并送病理检查证实诊断。

12方法121ct检查使用仪器为siemens somatom plus 4螺旋ct扫描仪,19例患者均进行静脉团注动态三期增强扫描,参数设定为:120kv,200 ma,平扫层厚8~10 mm,螺矩1∶1。

造影剂选择非离子水溶性造影剂碘海醇(300 mg:100 ml),经肘静脉注入,注射速度为25~30 ml/s,剂量15~20 ml/kg。

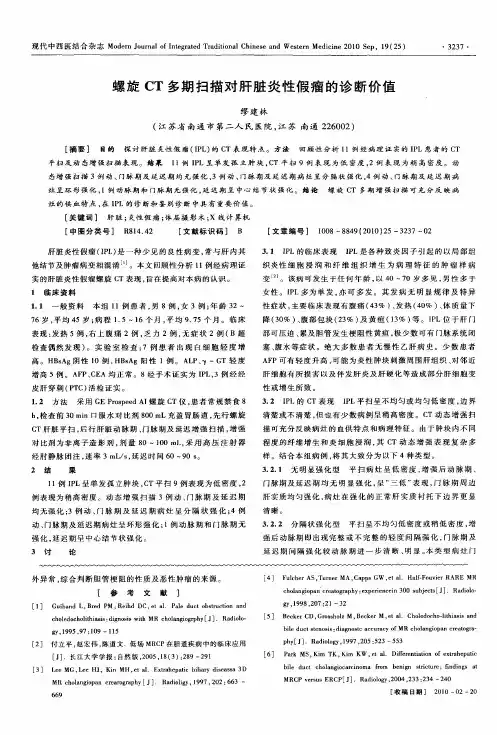

肝脏炎性假瘤(Inflammatroy pseudotumor of the liver ,IPL) 是一种少见的良性病变,常与肝内其他结节及肿块病变相混淆。

该病变1953年首先由Pack等报道[1]。

随着影像学检查技术发展及对该病变认识的提高,近10余年来国内外报道逐渐增多[2,3,4,5]。

现将近年来肝脏假瘤的CT研究进行综述,以提高诊断水平。

一、病因病理IPL的发病机理目前尚不非常明确,有学者认为是由于多种致炎因子在肝脏引起的一种非特异性炎性肿块,与感染、免疫反应有关[6,7] 。

有患者未经任何治疗病变逐渐变小甚至消失,因此,IPL的发病机理更倾向于与免疫反应有关。

IPL是以纤维结缔组织增生伴大量慢性炎性细胞浸润形成的境界清楚的局灶性病变,因其在大体病理观察时类似肿瘤团块而得名。

病灶多为单发,有2o%病例为多发病灶[8]。

发病部位常局限于一个肝叶,以右叶多见。

也可见于肝左叶及肝门区。

病灶大小多在2—14cm。

IPL的病理学特征为病变处肝组织结构破坏消失,由不同数量的纤维母细胞所代替,其间见有浆细胞,淋巴细胞及少量的嗜酸性粒细胞等慢性炎性细胞浸润[9]。

IPL组织形态变化往往多种多样,但常以某一种变化为主,根据不同组织学形态将其分为四型[10,11 ]:以组织细胞占优势的称为黄色肉芽肿型。

以浆细胞为主的称为浆细胞肉芽肿型;有显著硬化特征的称为硬化型;此外还有静脉内膜炎及坏死型。

IPL的大体病理可分为三种主要类型:孤立结节、多发结节和多结节融合。

二、肝脏炎性假瘤诊断IPL较为少见,除lcm 以下小病灶外,CT平扫均不易漏诊,但既往因对其认识不足,定性困难,术前CT能明确诊断者极少,易与肝细胞性肝癌、胆管细胞癌、肝脓肿等其它类似病变相混淆。

随着CT分辨力和速度的提升,增强扫描技术的改进及CT医师对该病认识的深入,诊断正确率不断提高。

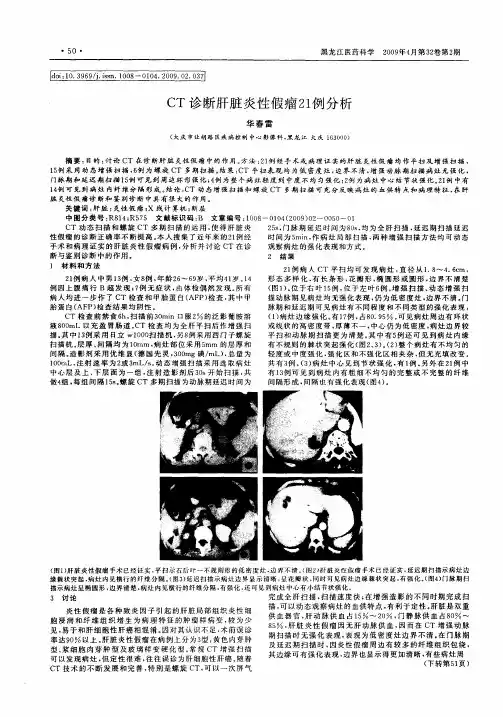

因病理基础的多样性导致IPLCT平扫表现的特异性较差。

IPL在CT平扫中多数为单发,病灶直径多小于3cm。

肝脏炎性假瘤影像学表现肝脏炎性假瘤影像学表现1-引言在临床肝脏疾病中,炎性假瘤是一种常见的肝脏病变,其影像学表现在诊断和鉴别诊断中起着重要的作用。

本文旨在详细介绍肝脏炎性假瘤的影像学表现,以供临床医生参考。

2-影像学检查方法2-1 腹部超声检查●腹部超声检查对肝脏炎性假瘤的诊断具有较高的敏感性和特异性。

在超声图像上,炎性假瘤呈类圆形或椭圆形的低回声占位性病变。

其内部可见明显的血流信号,边界清晰。

2-2 CT扫描●肝脏炎性假瘤在CT扫描中呈现为边界清晰、密度不均匀的肿块。

其内部可见坏死、囊变区域,增强扫描时可显示显著强化。

2-3 MRI扫描●MRI扫描在肝脏炎性假瘤的诊断中优于CT。

在T2加权图像上,炎性假瘤呈现高信号,而在T1加权图像上呈现低信号。

增强扫描时,炎性假瘤可显示明显的不均匀强化。

2-4 肝活检●肝脏炎性假瘤的最终确诊需依靠肝活检,通过镜下观察病理组织学特征来确定诊断。

3-影像学表现3-1 形态特征●肝脏炎性假瘤通常为单发或多发的肿块,呈类圆形或椭圆形,边界清晰。

3-2 内部特征●炎性假瘤内部可见坏死区域、囊变区域或出血区域,表现为密度或信号异常。

3-3 强化特征●肝脏炎性假瘤在增强扫描时可呈现为不均匀强化,显示明显的强化区和强化不明显区。

4-鉴别诊断4-1 肝癌●肝癌常表现为边界模糊、密度均匀的肿块,且在动态增强扫描中呈现明显的强化。

4-2 肝转移瘤●肝转移瘤常表现为多发性肝脏肿块,且其强化特征与原发肿瘤相似。

4-3 血管瘤●血管瘤在超声检查中常呈类圆形或椭圆形的高回声占位性病变,在CT和MRI扫描中可显示均匀的强化。

5-附件本文档未涉及附件。

6-法律名词及注释无。

肝脏炎性假瘤影像学表现肝脏炎性假瘤影像学表现⒈概述肝脏炎性假瘤是一种罕见的炎症性病变,通常出现在肝脏组织中。

本章节将详细介绍肝脏炎性假瘤的影像学表现。

⒉影像学检查方法肝脏炎性假瘤的影像学检查方法主要包括超声、计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)和肝动脉造影等。

以下将详细介绍每种方法在肝脏炎性假瘤诊断中的应用及表现。

⑴超声检查超声检查是一种常用的初筛方法,能够提供肿块的大小、形态和内部回声等信息。

在肝脏炎性假瘤的超声表现中,通常呈现为一个或多个低回声肿块,边界清晰,可见血流信号。

⑵ CT扫描CT扫描是诊断肝脏炎性假瘤的主要影像学方法之一。

在CT扫描中,炎性假瘤常显现为低密度灶,边缘清晰,可有均匀或不均匀的强化。

⑶ MRI检查MRI检查是一种有力的影像学方法,对于肝脏炎性假瘤的诊断也有重要的价值。

在MRI中,炎性假瘤的信号特征常表现为T1加权像上为低信号,T2加权像上为高信号,增强后可呈现均匀或不均匀的强化。

⑷肝动脉造影肝动脉造影是一种侵入性的影像学方法,通过注入造影剂观察肝脏血管情况。

在肝脏炎性假瘤的肝动脉造影中,常可见到异常血管造影,肿块周围血供丰富。

⒊影像学表现分类根据肝脏炎性假瘤的影像学表现,可将其分为以下几类:单发结节型、多发结节型、大片状型和混合性型。

⑴单发结节型单发结节型炎性假瘤在影像学中呈现为单个结节样病灶,边缘清晰,大小可变。

超声、CT和MRI检查中表现为低密度或低回声病灶,增强后出现轻度或中度强化。

⑵多发结节型多发结节型炎性假瘤在影像学中呈现为多个结节状病灶,大小不一。

超声、CT和MRI检查中病灶表现为低密度或低回声,增强后可呈现不均匀的强化。

⑶大片状型大片状型炎性假瘤在影像学中呈现为较大范围的肿块,形态不规则。

超声、CT和MRI检查中病灶表现为低密度或低回声,增强后可出现不均匀的强化。

⑷混合性型混合性型炎性假瘤在影像学中呈现为多个不同形态的病灶,包括结节型和大片状型。