《清兵卫与葫芦》扣情节重点分解

- 格式:ppt

- 大小:838.00 KB

- 文档页数:30

清兵卫与葫芦课文分析这是一篇思想深刻、描写细致的短篇小说。

主人公清兵卫的命运令人同情,前途令人担忧;家长的武断专制、扼杀个性的做法更令人气愤。

通过阅读本文,我们将——1.学会尊重他人的个性,注重发展自己的个性。

2.通过分析人物的语言、动作、心理、肖像,体会人物的思想感情。

3.体会文中精彩的细节描写。

走近作者一、作者简介志贺直哉(1883—1971),日本作家。

1904年发表处女作《菜花与少女》,继续创作《速夫之妹》、《荒娟》等小说。

1910年,与有岛武郎等共同创办《白桦》杂志,对当时主X纯客观主义的自然主义文艺思潮不满,要求肯定积极的人性,主X尊重个性,发挥人的意志的作用,提倡人道主义与理想主义的文学,形成“白桦”一派。

志贺为“白桦派”代表作家之一。

1912年发表短篇小说《克罗谛思日记》,显示他出众的才华,为文艺界所瞩目。

1917年发表的著名中篇小说《和解》,写他立志于文学,与父亲发生冲突而终于得到和解的经历。

作者从此进人创作旺盛时期,《在城崎》(1917)、《佐佐木的场合》、《好人物夫妇》(1917)等名著,以及历史小说《赤西蛎太》(1917)相继问世。

从1921年开始,他着手写他生平唯一的长篇小说《暗夜行路》,历时15年之久,于1937年完成。

这是他的代表作,写一个孤独的知识分子在不幸的生活中与苦闷的思想道路上的探索历程。

主人公时任谦作是祖父和母亲的私生子,在兄弟间一直遭受歧视,在母亲死后,他与祖父及其年轻的妾共同过着寂寞的生活。

为从事文学事业与父亲发生冲突,婚后又发现妻子不忠,便独自流浪,最后在旅途中病倒。

妻子赶到时,只见病床上的丈夫睁开柔和而充满爱意的眼睛。

他后期的作品还有《万历红瓷瓶》(1933)、《台风》(1934)、《早春的旅行》(1941)、《寂寞的一生》(1941)以及战后创作的《灰色的月亮》和《被腐蚀的友情》等。

二、相关知识1.白桦派——日本现代文学中一个重要的流派,由以文艺刊物《白桦》(创刊于1910年)为中心的作家与美术家组成。

《清兵卫与葫芦》阅读及答案《清兵卫与葫芦》阅读及答案清兵卫常常买了葫芦来玩,他爸妈是知道的。

从三四分钱到一毛五分钱一个的带皮葫芦,他已有十来个了。

他能够自己把葫芦口切开,把里边的籽掏出来,技巧很好,塞子也是自己装上的。

先用茶卤一泡,把气味泡干净了,然后就把父亲喝剩的淡酒装在里面,不停地把表面擦亮。

他对于这爱好异常专心。

有一天,他在海边的街上走,心里依然想着葫芦,忽然眼前一亮,看见一件东西,把他吓了一跳。

原来路边背海一带都是摊户,这时候忽然从一个摊户伸出一个老头儿的秃脑袋,清兵卫把它错看做葫芦了。

“这葫芦真好!”心里这么想着,有好一会儿没有看清楚——再仔细一看,连自己也吃惊了。

那老头儿昂着光彩的秃脑袋,走进巷子里去了。

清兵卫觉得好笑,就大声地笑了起来,一边不住地笑着,一边跑过了半条街,还是忍不住地笑。

因为他热衷得这么厉害,所以他每次上街的时候,走过古董店、水果铺、旧货店、粮食店以及专门卖葫芦的铺子或仅仅门口挂着葫芦的店铺,总是呆呆地站在门前望。

清兵卫是一个才十二岁的小学生,每天学校里放学回来,他也不跟别的孩子一起玩,常常一个人到街上去看葫芦。

一到晚上,就坐在起居室里收葫芦;收好了,就装上酒,用手巾包好,放在子里,又把子藏在火炉箱中,然后去睡觉。

第二天早晨起来,立刻又打开子看,葫芦皮上冒出了许多水珠。

他永远不倦地看着,看过之后,很郑重地系好络绳,挂在朝阳的檐廊下,然后上学校去。

1.用一句话括选段的主要内容。

2.选文第一段为什么详细地描写清兵卫做葫芦的经过?3.选文第四段具体描写清兵卫对葫芦“永远不倦”的句子是。

[来源:学。

科。

网]4.你认为清兵卫错把老头子的.秃头当作葫芦的细节可信吗?为什么?参考答案:1.记叙了清兵卫对葫芦的爱好到了痴迷的程度。

2.详细地描写清兵卫做葫芦的经过是为了表现清兵卫高超的技艺,联系下文他被迫放弃了自己的爱好,更增添了悲剧色彩。

3.一到晚上,就坐在起居室里收葫芦;收好了,就装上酒,用手巾包好,放在子里,又把子藏在火炉箱中,然后去睡觉。

清兵卫与葫芦一、精巧的结构志贺直哉是日本近代文学史上一个重要流派——白桦派的主要代表。

这一流派的作家不满当时的自然主义与唯美主义风气,主张尊重自由的个性。

这篇小说就体现了这一主张。

小说采取倒叙的手法,开头便交待清兵卫放弃了自己对葫芦的爱好,转而热衷绘画了。

那是什么原因使他放弃了自己曾那样热衷的葫芦呢?小说留下了悬念。

这个开头与小说结尾遥相呼应,增加了小说的悲剧性,强化了小说的主题。

从第二段开始,到“大概所有的葫芦,也都已被他一一看过了。

”是第二部分。

这部分主要写清兵卫如何痴迷地喜爱着葫芦。

第二段写清兵卫制作葫芦方法别具一格,点出了清兵卫对此道的痴迷。

然后写他由于对葫芦太痴迷,以致错把老头子的秃脑袋看成了葫芦。

他每天都到街上去看葫芦,一天到晚除了上学吃饭,时间几乎都花在葫芦身上。

这部分极力描写清兵卫对葫芦的痴迷,更是加深了读者的疑问,既然这么喜欢葫芦为什么又放弃了这个爱好呢?这是为下文张本。

从“他对于旧的葫芦,没有多大的兴趣”到“清兵卫沉默了”是第三部分,写出了清兵卫独立的个性。

清兵卫只喜欢形状周正的平常葫芦,这受到家里的客人及父亲的批评。

大人们喜欢奇特点的,但清兵卫却只认为“这样的好啊”,淡淡的一句话,写出了他的执拗,甚至懒得去反驳大人们的偏见。

当客人与父亲津津有味地说起那个有名的马琴葫芦时,他则直爽地说“那种葫芦我可不喜欢,不过大一点就是了。

”这句话招来了父亲的呵斥,他则以沉默表示自己的执拗。

从“有一天,清兵卫走过后街”到“葫芦卖给当地的富商,价钱是六百块”,是第四部分,这部分写的是小说的中心事件。

清兵卫在后街发现了一只葫芦,异常兴奋,跑回家拿钱把葫芦买下。

平时清兵卫天天去街上看葫芦,但惟独这次这样激动,从清兵卫的反常表现来暗示这个葫芦的非同寻常,是悬念和伏笔。

接着写清兵卫把这个葫芦带到学校,并在修身课上摩擦被教员发现,葫芦被没收。

这部分以教员对学生爱好的难容,写出了这个社会对孩子个性的扼杀。

《清兵卫与葫芦》教案及教学反思作者:阳崇娟来源:《现代语文(教学研究)》2010年第08期【教学目标】1.理解文章的情节结构,把握文章的主题思想;2.结合文章,理解情节运行的基本模式及摇摆的相关知识;3.初步了解情节运行的动力“危机爆发”;4.理解文章中细节描写的作用。

【教学重难点】1.理解文章的情节结构,把握文章的主题思想;2.结合文章理解“摇摆”的这种模式及其作用;3.理解文章中细节描写的作用。

【教学时数】1课时【教学过程】一、导语(幻灯)0.1元=50元=100元公式是否成立?文学上的成立,源于《清兵卫与葫芦》;请数学课代表论证这个公式是如何成立的。

(这一环节即相当于让学生复述故事情节,初步了解文章情节,这也是对学生预习效果及概括能力的一个考查。

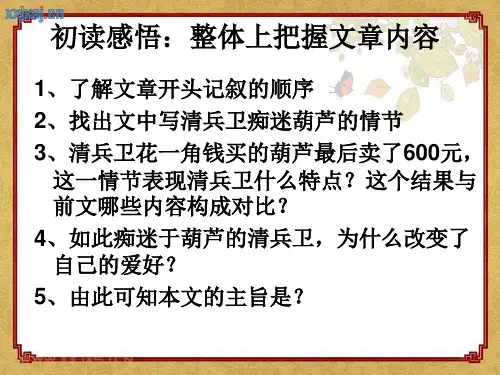

)(板书:清兵卫葫芦)二、情节之细节分析课文一开始就告诉了我们,“这是一个叫清兵卫的孩子跟葫芦的故事”,那么请问大家,这个叫清兵卫的孩子对葫芦怀着怎样的一种感情?(板书)热爱(幻灯)清兵卫对葫芦的热爱是如何体现的?(这个环节的目的在于让学生找出细节描写,并初步体会细节描写的作用)(1)第2段对清兵卫制作葫芦进行描写,表明他做事很认真的特点。

(2)第3段写清兵卫错把一个老头儿的秃脑袋当成了葫芦这件事,表现清兵卫对葫芦的痴迷。

(3)第4段写清兵卫“对葫芦热衷得这么厉害……每次上街的时候……总是呆呆地站在门前望”。

这表现清兵卫喜爱葫芦。

(4)第5段写“清兵卫是一个才十二岁的小学生……每天学校里放学回来,他也不跟别的孩子一起玩,常常一个人到街上去看葫芦”。

……总结细节描写的作用:1.使人物形象更加丰满;2.使文章内容更加丰富;3.凸显主题。

三、情节之摇摆与危机爆发(幻灯)对于清兵卫的爱好,他周围的人是怎么看的呢?小说还向我们讲述了哪些故事?(板书)客人、父亲(清兵卫)谈论葫芦教员没收葫芦父亲砸葫芦1.客人、父亲(清兵卫)谈论葫芦谈论的结果:清兵卫——周正平凡的葫芦客人父亲——又长又大、奇特的葫芦为什么要写这一段对话?(对比、铺垫——这就是“摇摆”)2.引入概念“摇摆”(幻灯)摇摆:小说在运行时不是毅然决然地向前突奔,而是在绝大部分时间里出现了犹豫不决的状态。

将清兵卫与葫芦缩写成800字作文全文共9篇示例,供读者参考将清兵卫与葫芦缩写成800字作文篇1清兵卫又热衷于绘画了,对他父亲的嘀咕,他也没放在心上。

这天,他抱着书包兴奋地跑回家,一打开房门进去,“啪”的一声便关上了。

母亲停止切菜便对丈夫埋怨道:“你也不管管他!他整天在那儿胡乱折腾,以后能有什么出息!”父亲一手扣下手中的茶杯,狠狠地敲击在茶几上,茶水溅起十多公分高,说道:“这臭小子一天到晚不干正事,刚砸了他的葫芦,又跑来干这些。

”说完,便走向了清兵卫的房间……清兵卫一进房门,便把手中的书包放下,打开书包,双手拿出一本书,那是他刚买的绘本。

清兵卫轻轻地抚摸那精致的外壳,如同士兵轻轻地抚摸自己的枪。

他郑重地将绘本放在支架上,然后走到窗边的画板前坐下,望着昨夜即将完成的那幅画——《笼中鸟》,一只苍老布满皱纹的手正在打开鸟笼,一只鸟在笼中欢快雀跃。

清兵卫提起画笔,正准备润色润色,身后却传来“砰砰砰”的敲门声。

一开门,清兵卫一见怒气冲天的父亲便紧张起来,两手放在身后,紧紧地攥着画笔,手心不停地冒汗。

说道:“爸爸……”父亲见状,怒喝道:“拿来!”清兵卫一阵犹豫,接着父亲一把抓了他过来,夺过他手中的画笔折成两段。

“你每天这样,以后能有什么出息!”父亲怒喝道。

清兵卫沉默着,眼里噙着泪水。

父亲将头往里探,一眼便望见了画板旁的一摞画,便快步上前去,十几张十几张地全部撕掉了。

满地的`纸屑如刚下过一场雪,冷得清兵卫直哆嗦,他侥幸地向画板望去,不料,那《笼中鸟》却不见了。

第二天,一位有着花白胡子的老人在路边散步,忽然看见路边栅栏内有一张纸,上面花花绿绿的,显然这是一幅画。

出于职业心理,于是老人费力地蹲了下来,贴着缝儿将其拿了出来,咋眼一看,老人惊呆了!尽管画风中的童稚显露无疑,但那鸟儿即将出笼的欢喜雀跃被刻画得淋漓尽致,栩栩如生。

“太独到了”老人不禁感叹。

接着他立刻站起身子,蹦蹦跳跳地敲门……“你好,请问这幅画是你家孩子画的吗?”老人急切地问道。