旅游文化学第六章

- 格式:pptx

- 大小:2.82 MB

- 文档页数:37

上编旅游文化理论第一章绪论第一节旅游文化课该讲些什么内容?如果课程或教材名为“旅游文化”,通常是介绍跟旅游相关的文化知识。

如果课程或教材名称为“旅游文化学”,通常从纵横两条线展开。

纵向的线索梳理旅游文化的源流;横向的线索沿着旅游的主体、客体、中介体、客源地与目的地社会环境等方面展开。

第二节国内学术界对旅游文化的基本认识一、“旅游文化”的概念“旅游文化是人类文化在旅游中的普遍显现。

”从静态结构看,它包括三个层面:旅游的观念层面、旅游的制度层面、旅游的物质层面。

从动态过程看,它“包括旅游主体(旅游者)、旅游中介体(旅游制度和企业)、旅游客体(旅游对象)和旅游社会环境四个环节的文化。

”──谢贵安、华国梁《旅游文化学》“旅游文化是旅游者和旅游经营者在旅游消费或旅游经营服务过程中所反映、创造出来的观念形态及其外在表现的总和,是旅游客源地社会文化和接待地社会文化通过旅游者这个特殊媒介相互碰撞作用地过程和结果。

”──马波《现代旅游文化学》旅游文化是由旅游活动引发的出发地(久居地)、目的地、旅游主体三者之间的文化交流与创造,是一种非定居文化。

与之相对的是定居文化。

──章海荣《旅游文化学》二、“旅游文化学”的界定㈠概念“旅游文化学是有关旅游活动及其文化现象的学科体系。

”(谢贵安)“旅游文化学是关于旅游文化的本质以及旅游文化产生、发展规律的科学。

”(马波)概括:旅游文化学是研究旅游文化的科学。

㈡旅游文化学的相关学科支撑学科:旅游学、文化学、社会学、人类学涉及学科:历史学、地理学、美学、心理学、哲学以及各类文化知识。

结论:旅游文化是一门边缘学科、交叉学科。

三、旅游文化系统、结构及其特征㈠旅游文化系统出发地社会环境文化子系统旅游主体文化子系统旅游文化系统旅游中介体文化子系统旅游客体文化子系统目的地社会环境文化子系统㈡旅游文化结构1、旅游文化物质层指旅游过程中的物质实体,包括旅游设施、旅游商品、旅游吸引物等。

2、旅游文化制度行为层指旅游活动中的各种社会规范和约定俗成的行为方式,包括政策、法规、民俗等。

旅游文化学(山东联盟)知到章节测试答案智慧树2023年最新山东财经大学第一章测试1.文与化配合使用,首见于()参考答案:《贲·彖传》2.将中国旅游文化划分为齐鲁、三晋、关陇、吴越、荆楚、巴蜀和岭南旅游文化,这属于哪种划分方法?()参考答案:地域结构3.条理义的文又用以表述自然现象的脉络,不包括()参考答案:人文4.先秦时期旅游文化的载体中宗教类主要表现为:()。

参考答案:生殖崇拜;祖先崇拜;图腾崇拜;自然崇拜5.旅游文化的延续性具体表现为:()参考答案:旅游文化进程的延续性;旅游活动的延续性;旅游资源的延续性6.旅游文化的特点包括:()。

参考答案:地域性;多样性;创造性;延续性7.下面有关旅游审美表述正确的是:()。

参考答案:中国人的旅游审美集中于审美主体抒情的印象表现;中国人在审美心态上,不重视对自然的观察、思考、研究8.民族文化一旦形成,就成为一种稳定的因素沉淀在一个民族的生活方式和精神价值中,即便生活的地域发生改变,也不会立刻改变对民族文化的认同和归属感。

参考答案:对9.宫廷御用瓷器黄釉的多少与使用者身份的高低没有关系。

参考答案:错10.直接套用文化的结构模式将旅游文化分为物质文化、制度文化和精神文化,这种套用三层文化结构的分析方法缺乏对旅游文化本身的考虑。

参考答案:对第二章测试1.下列表述不正确的是:()。

参考答案:在旅游过程中也包含吃住行购娱等人类共有的生活现象,因此旅游与日常生活中的生存需要并无不同。

2.朱光潜在《谈美》中举了一个很有名的例子:我们对于一颗古松的三种态度。

这个例子反映了()。

参考答案:美并不是对任何人都一样的3.有关中国民族旅游性格的原生特征表述正确的是:()参考答案:中国人多具有保守、矜持、依恋家园的特点;中国人在旅游过程中注重伦理;中国人无意追求海外及航海旅游4.现代旅游的特点包括:()。

参考答案:科学化;标准化;大众化;规范化5.现阶段中国旅游消费文化存在的问题包括()。

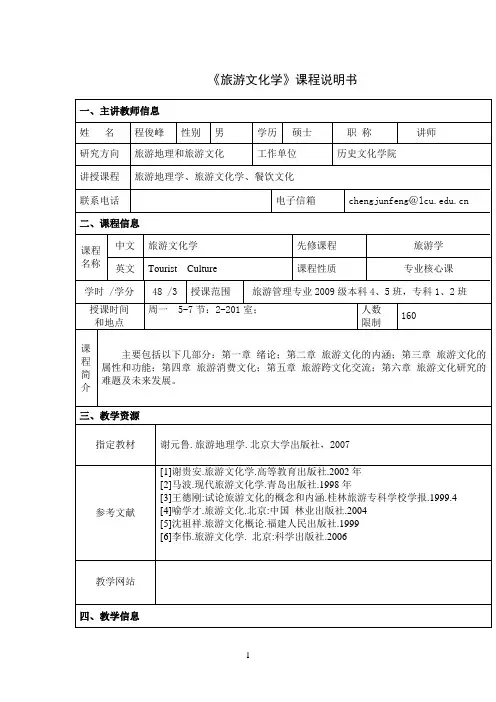

《旅游文化学》教学大纲《旅游文化学》课程教学大纲课程名称:《旅游文化学》课程类别:公选课适用专业:本科各专业总学时数: 32学分: 2一、课程性质与任务《旅游文化学》课程注重突出内容的基础性、人文性和应用性,以介绍旅游文化的相关情况为出发点,以学生文化感情熏陶及人文素质培养为主线,突出人文精神教育思想理念,将人文知识与人文精神,渗透、贯穿到学生的成长历程中,提升学生的综合人文素养。

本课程的主要作用是使学生了解旅游文化的相关知识,培养学生良好的旅游文化意识及逻辑分析、自主学习延伸能力和理论联系实际的运用能力,使学生理解旅游文化知识对学习生活工作的重要性,激发学生对旅游文化知识的学习兴趣,增进学生对于旅游文化的了解。

二、课程教学的基本要求1.全面了解本课程的体系与结构,掌握各章之间的内在联系,突出各章内容在旅游文化方面的具体表现形式和在理解中国旅游文化特点与内容整体性的意义与作用。

2.旅游文化的人文素养是本课程的核心内容,而在许多与旅游文化相关的,特别是中国旅游文化的区域性和层次性需作重点讲授。

3.了解与本课程相关领域的知识。

如《中国文化概论》、《民俗文化学》、《历史文化知识》、《旅游饮食文化》、《旅游心理学》等。

4.本课程在教学中应从多角度剖析旅游文化的现状,立足旅游文化普及的实际,将旅游文化的理论与实践融为一体,旨在帮助提高学生的学习效果和综合能力。

三、课时分配教学内容学时第一章绪论 1第二章旅游山水文化 3第三章旅游建筑文化 3第四章旅游园林文化 3第五章名城村镇旅游文化 3第六章名人故居文化 3第七章旅游宗教文化 3第八章旅游民俗文化 3第九章旅游饮食文化 2第十章旅游与文学艺术 2第十一章旅游休闲文化 2第十二章旅游生态文化 2第十三章旅游制度文化 2合计32四、教学内容和要求第一章绪论教学要求:使学生在了解旅游文化的涵义、构成及学科体系的基础上,了解旅游文化的功能和特征,认识旅游文化在旅游产业中的重要地位和作用。

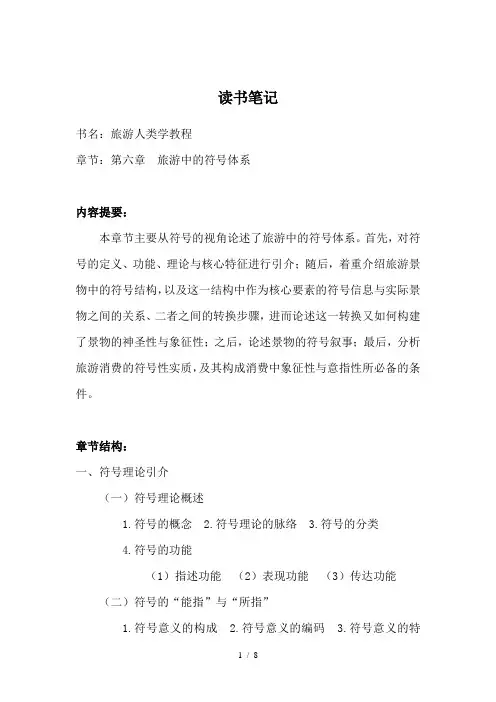

读书笔记书名:旅游人类学教程章节:第六章旅游中的符号体系内容提要:本章节主要从符号的视角论述了旅游中的符号体系。

首先,对符号的定义、功能、理论与核心特征进行引介;随后,着重介绍旅游景物中的符号结构,以及这一结构中作为核心要素的符号信息与实际景物之间的关系、二者之间的转换步骤,进而论述这一转换又如何构建了景物的神圣性与象征性;之后,论述景物的符号叙事;最后,分析旅游消费的符号性实质,及其构成消费中象征性与意指性所必备的条件。

章节结构:一、符号理论引介(一)符号理论概述1.符号的概念2.符号理论的脉络3.符号的分类4.符号的功能(1)指述功能(2)表现功能(3)传达功能(二)符号的“能指”与“所指”1.符号意义的构成2.符号意义的编码3.符号意义的特点(三)符号与文化的关系二、旅游景物的符号学与符号叙事(一)旅游景物作为符号的社会背景1.现代社会的“生活方式”(life-style)2.现代性催生的“旅游体验”(tourism experience)(二)旅游景物的符号学1.旅游景物的符号结构(1)旅游景物的符号构成(2)作为景物符号核心的景物信息(marker)(3)从景物信息到景物的转换(marker-sight)2.能作为象征符号的景物3.神圣景物及其构成(1)神圣景物(2)神圣景物的形成步骤(三)旅游景物的符号叙事1.符号叙事(1)叙事(2)族群符号叙事2.旅游景物的符号叙事(1)选材(2)制造(3)使用(4)保存(或废弃)三、旅游消费中的符号指喻(一)消费的符号性指向(二)旅游消费的符号性指喻1.旅游的商业活力(1)新型文化媒介人(new cultural intermediates)(2)语言游戏(3)媒介(4)节日2.旅游者的消费动力(1)美学感觉(2)符号距离(3)求新意识章节要点:一、符号的定义、功能与特质二、旅游景物中的符号结构三、旅游景物的神圣性与象征性四、旅游景物的符号叙事五、旅游消费的符号性实质经典论断:人是符号的动物,人类生活的典型特征就在于人能发明、运用各种符号,人的意识过程就是一个符号化的过程,思维是对符号的一种组合、转换和再生的操作过程。

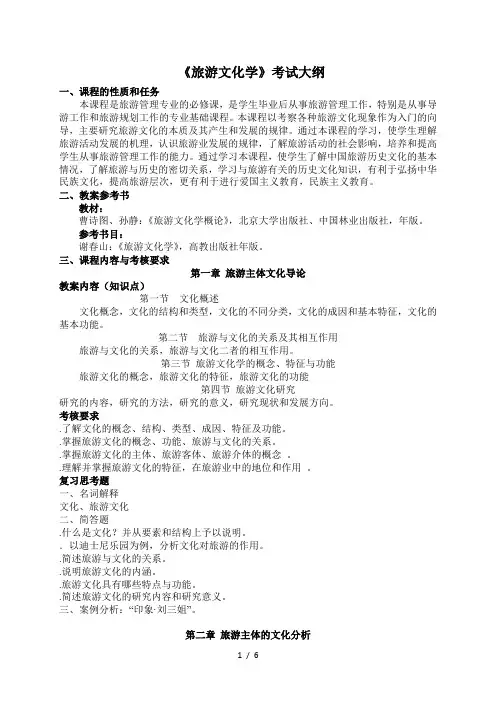

《旅游文化学》考试大纲一、课程的性质和任务本课程是旅游管理专业的必修课,是学生毕业后从事旅游管理工作,特别是从事导游工作和旅游规划工作的专业基础课程。

本课程以考察各种旅游文化现象作为入门的向导,主要研究旅游文化的本质及其产生和发展的规律。

通过本课程的学习,使学生理解旅游活动发展的机理,认识旅游业发展的规律,了解旅游活动的社会影响,培养和提高学生从事旅游管理工作的能力。

通过学习本课程,使学生了解中国旅游历史文化的基本情况,了解旅游与历史的密切关系,学习与旅游有关的历史文化知识,有利于弘扬中华民族文化,提高旅游层次,更有利于进行爱国主义教育,民族主义教育。

二、教案参考书教材:曹诗图、孙静:《旅游文化学概论》,北京大学出版社、中国林业出版社,年版。

参考书目:谢春山:《旅游文化学》,高教出版社年版。

三、课程内容与考核要求第一章旅游主体文化导论教案内容(知识点)第一节文化概述文化概念,文化的结构和类型,文化的不同分类,文化的成因和基本特征,文化的基本功能。

第二节旅游与文化的关系及其相互作用旅游与文化的关系,旅游与文化二者的相互作用。

第三节旅游文化学的概念、特征与功能旅游文化的概念,旅游文化的特征,旅游文化的功能第四节旅游文化研究研究的内容,研究的方法,研究的意义,研究现状和发展方向。

考核要求.了解文化的概念、结构、类型、成因、特征及功能。

.掌握旅游文化的概念、功能、旅游与文化的关系。

.掌握旅游文化的主体、旅游客体、旅游介体的概念。

.理解并掌握旅游文化的特征,在旅游业中的地位和作用。

复习思考题一、名词解释文化、旅游文化二、简答题.什么是文化?并从要素和结构上予以说明。

.以迪士尼乐园为例,分析文化对旅游的作用。

.简述旅游与文化的关系。

.说明旅游文化的内涵。

.旅游文化具有哪些特点与功能。

.简述旅游文化的研究内容和研究意义。

三、案例分析:“印象·刘三姐”。

第二章旅游主体的文化分析教案内容第一节旅游主体的文化属性人的本质属性,人在时代变化中的异化,人性的超越与回归。

旅游文化学考试重点刘敦荣版旅游文化学期末复习要点绪论1·旅游文化学的概念旅游文化学是以旅游主体为核心,研究旅游客体文化和旅游介体文化功能的实现,研究如何更好地满足旅游主体文化的需求,研究旅游文化要素的组合和发展。

2·旅游文化学的研究对象旅游文化学的研究对象是旅游文化的组成、本质、使用价值及其相关因素的发展规律,具体来说就是:研究旅游客体文化和旅游介体文化的使用价值及其相关因素的发展变化;研究旅游主体文化的需求及其相关因素发展变化的规律,研究旅游介体和旅游客体怎样去满足旅游主体的文化需求。

3·旅游文化组成的要素旅游文化组成的必要因素有:旅游主体文化、旅游客体文化和旅游介体文化。

4·旅游文化学的研究方法a、以唯物辩证法为指导的研究方法b、从实际出发的特殊研究方法c、实地调查法和比较研究法5·旅游文化学研究的意义a、促进旅游学科的理论研究和学术繁荣b、促进旅游业的繁荣和发展c、加深人们对旅游文化功能的认识d、提供旅游开发的有效方法和途径第二章:文化1·从xx或狭义的角度理解文化的概念从xx来看:文化是指社会人文事象,而且在不同的历史发展阶段有其不同的形式和内容,并随着社会及物质生产的发展而发展。

从狭义来看:文化是指社会的意识形态以及与其相适应的制度和组织结构,是一定社会政治和经济的反映,也是人类精神观念的载体,同时又可以给一定的社会的政治经济以巨大影响。

2·文化的结构a、文化的精神层面:指文化的心理素质,即精神文化的或观念文化b、文化的行为层面:指文化的行为要素,即行为文化或行为方式c、文化的物质层面:指文化的物质要素,即物质文化或劳动物品d、文化的制度层面:指人类行为文化的规范要素,即制度文化3·中华文化的特质与精神a、中华文化的独立性(独特的地域环境形成独特的文化风格和独特的文化系统、以汉民族为主体形成的独特文化风格和独特文化系统)b、中华文化大陆民族意识的特质c、中华文化基本上是一种农业社会文化d、伦理形文化-----中华文化的又一特质第三章:旅游文化1·旅游文化的概念旅游文化是指人类在其旅游生活方式中所形成的一种门类文化的形态,它是人类总体文化的一种门类文化,具体地说,旅游文化是指旅游者这一主体借组旅游介体,在面对旅游客体的吸引而开展旅游活动的过程中所形成的一种旅游门类文化形态。

旅游文化学第一章绪论1、1977年由被称为旅游业教育先驱者的美国学者罗伯特•麦金托什和夏希肯特•格波特首次提出“旅游文化”概念。

2、国外旅游文化的研究的特点:①比较注重从“人本主义”的角度出发。

②旅游文化研究已超越旅游经济的研究。

③重视应用研究而轻基础理论研究。

④旅游文化研究多以旅游的社会文化影响为着眼点。

3、1984年第一版的《中国大百科全书•人文地理卷》分册中,第一次提出了“旅游文化”的概念。

4、旅游文化学理论研究框架:“三要素结构论”(建立在旅游主体、旅游客体和旅游介体的认知构架上)和主体结构论。

5、旅游文化学的研究对象是旅游者、旅游经营者和旅游目的地居民在旅游者旅游活动过程中所营造的一种新型文化形态的内在矛盾及其表现。

6、旅游文化学内容体系(图)21页7、旅游文化学的学科性质属于旅游学和文化学交叉与综合性质的学科8、旅游文化学研究的具体方法:①文献资料法、②调查法、③比较法、④田野工作、⑤模型或模式分析、⑥统计分析第二章旅游文化的本质与特征1、旅游文化本质与相关范畴的认识框架(图)35页2、旅游文化的特征:①一般特征:创造性、自由性、对象性、价值性、时空性、民族性、继承性②基本特征:流动性、开放性3、旅游文化定义:旅游文化是旅游者、旅游从业者和旅游目的地居民在旅游者旅游活动过程中所营造的一种新型文化形态,是旅游者通过旅游活动在旅游过程中以旅游目的地作为最终极的载体相互作用、共创共生的过程和结果,是由旅游活动引致并迸发出来的形式多样的各种文化现象的总称,其实质是旅游引致的人化过程与结果。

第三章旅游文化的形成、功能与地位1、旅游文化形成机制模型(图)68页2、旅游文化的功能:①改塑自然;②发展文化;③推动社会;④繁荣经济;⑤陶冶人格3、旅游文化功能:从旅游者角度:神话传说、游记文学(游记、旅游诗等)、山水画、旅游摄影和历史遗踪从旅游业角度:神化、史化、名化、附会、创造第四章旅游审美文化1、美的存在形态:自然美、社会美、艺术美美的表现形态:优美、壮美、悲美、喜美2、审美特征:审美具有直觉性、情感性和愉悦性等特征。

旅游文化学主讲:河南科技大学管理学院旅游管理系张建平副教授引言现代旅游既是一种重要的社会经济活动现象,同时更是一种重要的人类社会文化活动现象。

因此,对于现代旅游活动现象及其本质,我们不仅要从经济学和管理学的角度对之作出科学、深入、理性的思考、分析、研究与实践,同时还应以文化的角度和视野,分析研究探讨旅游活动过程中所蕴涵和折射出来的各种文化现象及其规律。

旅游文化是旅游与文化的一种深层次的结合,是旅游活动中创造的全新专门文化,是旅游业的灵魂,是旅游业实现可持续发展的原动力和新的生长点,是现代旅游的一个重要层面。

旅游文化学是一门分析研究探讨旅游文化活动现象、本质及规律的学科,它对于我们深入认识现代旅游和提高旅游文化素质具有至关重要的作用。

《旅游文化学》课程内容体系第一章旅游文化概论1.1 文化概述1.2 旅游文化的概念、特征和结构1.3 旅游文化学的研究对象、方法和意义1.4 我国旅游文化研究的回顾与前瞻第二章旅游主体文化2.1 旅游主体及其文化规定性2.2 文化对旅游消费动机和行为的影响2.3 旅游主体的文化人格与塑造2.4 休闲文化对旅游主体性情的调适第三章旅游客体文化3.1 旅游客体文化的内容层次结构3.2 旅游客体的社会文化功能3.3 文化积淀与自然景观美3.4 中国古代建筑的文化内涵3.5 中国古典园林的文化特性3.6 作为文化现象的宗教旅游资源3.7 对旅游资源开发的文化学分析第四章旅游介体文化4.1 旅游介体文化概述4.2 旅游介体的品牌文化和管理文化4.3 旅游服务者的文化人格塑造第五章旅游社会环境文化5.1 旅游客源地社会环境文化5.2 旅游接待地社会环境文化及其调适与保护世界文化与自然遗产专题学习欣赏1.泰山(世界文化和自然混合遗产)2.秦始皇陵及兵马俑(世界文化遗产)3.曲阜孔庙、孔府、孔林(世界文化遗产)4.长城(世界文化遗产)5.明清故宫(世界文化遗产)6.北京的皇家祭坛——天坛(世界文化遗产)7.明清皇家陵寝(明显陵、清东陵和清西陵)(世界文化遗产)8.九寨沟风景名胜区(世界自然遗产)9.黄龙风景名胜区(世界自然遗产)10.武陵源风景名胜区(世界自然遗产)11.峨眉山——乐山大佛风景区(世界文化和自然混合遗产)12.黄山(世界文化和自然混合遗产)13.丽江古城(世界文化遗产)14.平遥古城(世界文化遗产)15.皖南古村落——西递和宏村(世界文化遗产)16.苏州古典园林(世界文化遗产)17.承德避暑山庄及周围寺庙(世界文化遗产)18.颐和园(世界文化遗产)19.青城山和都江堰(世界文化遗产)20.武当山古建筑群(世界文化遗产)21.莫高窟(世界文化遗产)22.云岗石窟(世界文化遗产)23.龙门石窟(世界文化遗产)24.大足石刻(世界文化遗产)25.拉萨布达拉宫、大昭寺及罗布林卡(世界文化遗产)参考文献1.《旅游文化学》.谢贵安,华国梁编著.高等教育出版社,1999年6月第1版2.《现代旅游文化学》.马波编著.青岛出版社,2003年1月第2版3.《旅游文化学导论》.沈祖祥主编.福建人民出版社,2006年9月第1版4.《旅游美学新编》.王柯平著.旅游教育出版社,2002年5月第1版5.《世界遗产之中国档案》.中央电视台《探索.发现》栏目制作.中国国际电视总公司出版发行6.《世界遗产之中国档案》(上、下).王新建编.中国青年出版社,2004年6月第1版7.《中国的世界遗产》.中国国家地理杂志社出版.(大型画册)8.《中国世界遗产图典》.旅游天地杂志社编.上海文化出版社,2002年2月第1版9.《中国的世界文化和自然遗产》.文化部中华文化信息网,浙江摄影出版社编.浙江摄影出版社, 2002年8月第1版10.《中国世界自然与文化遗产旅游》.柳正恒,林可编著.湖南地图出版社,2002年2月第 1版.(共五辑)11.《世界遗产概论》.刘红婴,王健民著.中国旅游出版社,2003年8月第1版12.《世界遗产与年轻人》(中文版).联合国教科文组织编.上海三联出版社,2001年8月第1版13.《中国‘世界遗产’的可持续旅游发展研究》.陶伟著.中国旅游出版社,2001年6月第1版14.《中华遗产》.中华书局主办,国家建设部、国家文物局、中国联合国教科文组织全国委员会协办.邮发代号:80—25315.《中国世界遗产年鉴2004》.国家文物局、建设部、中国联合国教科文组织全国委员会主编.中华书局,2004年7月16.《中国古代建筑与园林》.唐鸣镝等编著.旅游教育出版社,2003年8月第1版17.《旅游文物鉴赏》.顾维舟等编著.旅游教育出版社,1998年18.《中华文明之光》.袁行霈主编.北京大学出版社,2004年7月第2版19.《中华文化讲座丛书》.北京大学中国传统文化研究中心编,吴同瑞主编.北京大学出版社,1998年1月第1版20.《厚重河南》.大河报社编辑室编.河南大学出版社,2007年11月第1版.(共十辑)21.《经典洛阳》.齐永长等主编.中国文化出版社,2009年12月第1版.(共四卷)22.《洛阳春秋》.中央电视台《千秋史话》栏目制作.河南电子音像出版社,2004年23.《旅游》(月刊).北京市旅游局主管,旅游杂志社编辑出版.邮发代号:2—15924.《风景名胜》(月刊).杭州日报报业集团主办,中国风景园林学会、中国风景名胜区协会协办.邮发代号:32—7425.《中国国家地理》.(月刊).中国科学院地理科学与资源研究所,中国地理学会主办.邮发代号:2—80626.中国世界遗产网(世界文化与自然遗产)/27.中国旅游网(国家旅游区和中国优秀旅游城市)/28.国家建设部网站(国家重点风景名胜区和世界遗产)/city/other/29.世界地质公园和国家地质公园/Chineseindex.html30.中国国家森林公园/31.国家水利风景区http: //. cn/slfjq/32.国家环境保护总局网站(国家级自然保护区)/33.国家文物局网站(世界遗产、国家历史文化名城和全国重点文物保护单位)/TV—国家地理频道/geography/35.中国风景名胜网/36.中国历史文化遗产保护网/37.中国联合国教科文组织全国委员会/38.联合国世界遗产中心/本课程成绩评定方式1.本课程总评成绩由期末考试卷面成绩和平时考核成绩综合评定。