9 玻璃的着色和脱色解析

- 格式:ppt

- 大小:1.50 MB

- 文档页数:31

玻璃⼯艺学复习资料第⼀章玻璃的定义与结构1、解释转变温度、桥氧、硼反常现象和混合碱效应。

转变温度:使⾮晶态材料发⽣明显结构变化,导致热膨胀系数、⽐热容等性质发⽣突变的温度范围。

⾮桥氧:仅与⼀个成⽹离⼦相键连,⽽不被两个成⽹多⾯体所共的氧离⼦则为⾮桥氧。

桥氧:玻璃⽹络中作为两个成⽹多⾯体所共有顶⾓的氧离⼦,即起“桥梁”作⽤的氧离⼦。

硼反常性:在钠硅酸盐玻璃中加⼊氧化硼时,往往在性质变化曲线中产⽣极⼤值和极⼩值,这现象也称为硼反常性。

混合碱效应:在⼆元碱玻璃中,当玻璃中碱⾦属氧化物的总含量不变,⽤⼀种碱⾦属氧化物逐步取代另⼀种时,玻璃的性质不是呈直线变化,⽽是出现明显的极值。

这⼀效应叫做混合碱效应。

2、玻璃的通性有哪些?各向同性;⽆固定熔点;介稳性;渐变性和可逆性;①.各向同性玻璃态物质的质点总的来说都是⽆规则的,是统计均匀的,因此,它的物理化学性质在任何⽅向都是相同的。

这⼀点与液体类似,液体内部质点排列也是⽆序的,不会在某⼀⽅向上发现与其它⽅向不同的性质。

从这个⾓度来说,玻璃可以近似地看作过冷液。

②.⽆固定熔点玻璃态物质由熔体转变成固体是在⼀定温度区域(软化温度范围)内进⾏的,(从固态到熔融态的转变常常需要经历⼏百度的温度范围),它与结晶态物质不同,没有固定的熔点。

③.介稳性玻璃态物质⼀般是由熔融体过冷⽽得到。

在冷却过程中粘度过急剧增⼤,质点来不及作有规则排列⽽形成晶体,因⽽系统内能尚未处于最低值⽽⽐相应的结晶态物质含有较⾼的能量。

还有⾃发放热转化为内能较低的晶体的倾向。

④.性质变化的渐变性和可逆性玻璃态物质从熔融状态到固体状态的过程是渐变的,其物理、化学性质变化是连续的和可逆的,其中有⼀段温度区域呈塑性,称“转变”或“反常”区域。

3、分别阐述玻璃结构的晶⼦学说和⽆规则⽹络学说内容。

答:(1)玻璃的晶⼦学说揭⽰了玻璃中存在有规则排列区域,即有⼀定的有序区域,这对于玻璃的分相、晶化等本质的理解有重要价值,但初期的晶⼦学说机械地把这些有序区域当作微⼩晶体,并未指出相互之间的联系,因⽽对玻璃结构的理解是初级和不完善的。

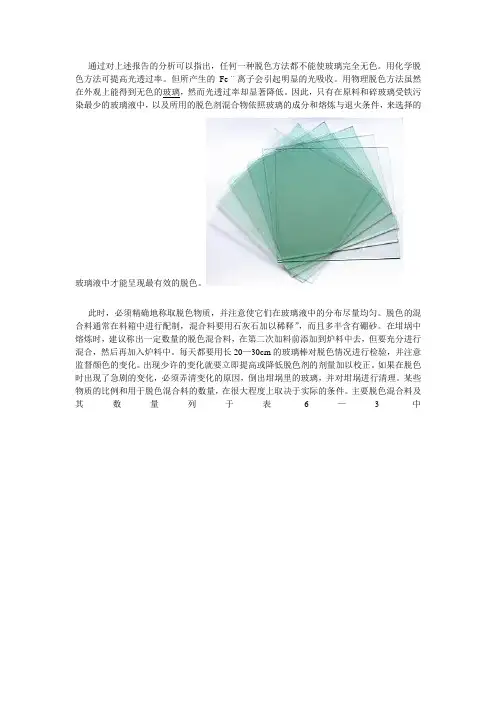

通过对上述报告的分析可以指出,任何一种脱色方法都不能使玻璃完全无色。

用化学脱色方法可提高光透过率。

但所产生的Fe¨离子会引起明显的光吸收。

用物理脱色方法虽然在外观上能得到无色的玻璃,然而光透过率却显著降低。

因此,只有在原料和碎玻璃受铁污染最少的玻璃液中,以及所用的脱色剂混合物依照玻璃的成分和熔炼与退火条件,来选择的玻璃液中才能呈现最有效的脱色。

此时,必须精确地称取脱色物质,并注意使它们在玻璃液中的分布尽量均匀。

脱色的混合料通常在料箱中进行配制,混合料要用石灰石加以稀释”,而且多半含有硼砂。

在坩埚中熔炼时,建议称出一定数量的脱色混合料,在第二次加料前添加到炉料中去,但要充分进行混合,然后再加入炉料中。

每天都要用长20—30cm的玻璃棒对脱色情况进行检验,并注意监督颜色的变化。

出现少许的变化就要立即提高或降低脱色剂的剂量加以校正。

如果在脱色时出现了急剧的变化,必须弄清变化的原因,倒出坩埚里的玻璃,并对坩埚进行清理。

某些物质的比例和用于脱色混合料的数量,在很大程度上取决于实际的条件。

主要脱色混合料及其数量列于表6—3中所用的脱色剂数量取决于玻职液的污染程度。

卉几种脱色剂组合的情况下,其中每一种脱色剂的含量都比衣6—3中所列的最低数量低得多。

四,辐照变暗(图6一门)图6—11(')用0.3笫As:O。

澄清的普通钾一钠一钙一种酸盐晶质坡璃6mm厚时的光谱透过率;(2)经太阳光直接照射80叫、时后受到辐照变暗作用的同一玻璃样品的透过率比较情况。

;前文已经指出,在短波轨射的作用下,含有某些物质的玻璃中会出现黄色或褐色着色(辐照变暗现象)。

这一过程将导致晶质玻璃在紫外线、刚光作用下的颜色变化。

用锰脱色的玻璃中会出现辐照变暗现象,这种玻璃在阳光-F呈褐一紫色或紫色色调。

在正常温度下,由紫外线所引起的下列反应是产生这种颜色的原因:4MnO+As20s二2Mn20。

+As20s,4FeO+As20。

玻璃变色原理

玻璃变色是通过改变玻璃的化学或物理性质来实现的。

以下是一些常见的玻璃变色原理:

1. 热敏变色原理:某些特殊材料在受热后会发生结构变化,从而改变其吸收或反射光的能力,使玻璃变色。

一种常用的热敏变色玻璃是使用了银离子的硒镉玻璃。

当温度升高时,硒镉玻璃中的银离子会向玻璃表面迁移,从而引起玻璃变为暗色。

2. 电致变色原理:电致变色玻璃利用电场的作用,通过改变材料的电学性质来实现玻璃的变色。

一种常用的电致变色玻璃是电致变色薄膜玻璃,其中利用一层可进行电子迁移的氧化物薄膜。

当施加电场时,氧化物薄膜中的电子会在玻璃表面形成对光线的吸收,使玻璃变为暗色。

3. 化学变色原理:某些化学物质在受到特定条件的刺激下会发生颜色的变化,利用这种性质可以实现玻璃的变色。

一种常见的化学变色玻璃是pH敏感玻璃,其中加入了一种特殊的指示剂。

当环境的酸碱度发生改变时,指示剂会发生颜色变化,从而导致玻璃变色。

这些变色原理在不同应用领域中有着广泛的应用。

例如,热敏变色玻璃可以用于建筑物的节能控制,电致变色玻璃可以用于智能窗户,化学变色玻璃可以用于化学实验室等。

通过改变玻璃的化学或物理性质,玻璃变色技术为我们带来了许多实用的应用和创新的可能性。

玻璃中的少量着色氧化物能促使出现可见的颜色,而且当产品的壁厚较大时更为明显。

根据技术文献的数据,在氧化条件下熔炼时,玻璃中不出现可见颜色时所允许存在的氧化物最高含量如下(96),CoO——0.0005NiO一0.0005ChO:-0.001CuO——0.01Fe20。

上述着色杂质中最重要的是氧化铁,它在优质无色晶质玻璃中的含量可能达到0.03—0.5%。

这种杂质是由砂子和石灰石带入玻璃液的。

由于Fe:Os含量平均为2—3%的坩埚的溶解,以及由于被成型设备和玻璃吹管的铁所污染的碎玻璃的使用,也会使大量的铁进入玻璃。

在使用纯原料的情况下,玻璃中的铁的总含量为原料带入杂质总含量的1/6.在/E产晶质玻璃时,这一点应当格外注意。

在熔制无澄清剂的玻璃时,色调将取决于熔炼条件。

与二价和三价铁共存所引起的黄一绿色相比,二价铁所引起的蓝一绿色着色更难被互补色补偿。

因此必须用添加诸如Ce0。

,As。

O。

,Sb。

O。

和Mn02之类氧化剂的方法,使玻璃中所含的绝大多数的铁变成三价态,这些氧化剂引起的脱色叫做化学脱色。

能与铁离子生成络合物的物质也属于化学脱色剂。

它们的着色能力与铁离子本身比起来要低得多。

氟化物和能与铁生成无色络合物的磷酸盐,及与砷和铁化合时也能生成无色络合物,并起活化作用的镧亦属此类。

但这种络合物在光的作用下要发生分解,从而使玻璃产生褐色着色(辐照变暗)。

用硒酸盐也可以脱色,但属于部分化学脱色,因为硒酸盐能把2价铁氧化成三价铁,而本身则变成了金属硒。

硒能形成附加的红色,以补偿铁离子引起的黄一绿色着色。

采用化学脱色方法可成功地降低玻璃颜色的强度,但要完全消除颜色是不可能的,因为生成的三价铁离子会产生黄一绿色色调。

为了消除这种色调,就要添加在玻璃中能对浅黄一绿色色调产生互补色的着色物质,也就是说添加能把玻璃着成红色或紫色的物质。

这种脱色方法称为物理脱色一,化学脱色为了进行化学脱色,在理论上要使用这样的氧化物,即在玻璃中能以几种氧化价态存在并能把二价铁氧化成三价铁。

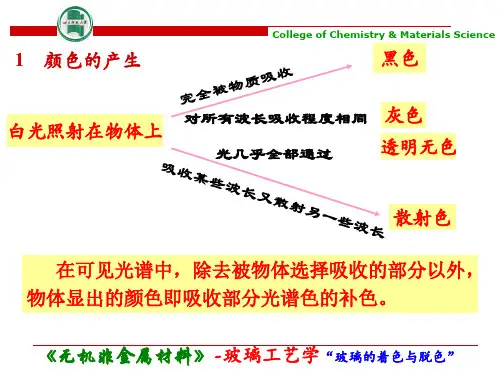

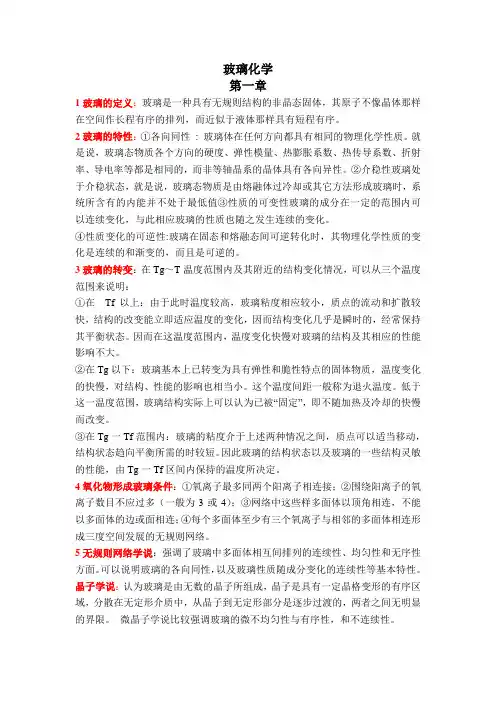

玻璃化学第一章1玻璃的定义:玻璃是一种具有无规则结构的非晶态固体,其原子不像晶体那样在空间作长程有序的排列,而近似于液体那样具有短程有序。

2玻璃的特性:①各向同性: 玻璃体在任何方向都具有相同的物理化学性质。

就是说,玻璃态物质各个方向的硬度、弹性模量、热膨胀系数、热传导系数、折射率、导电率等都是相同的,而非等轴晶系的晶体具有各向异性。

②介稳性玻璃处于介稳状态,就是说,玻璃态物质是由熔融体过冷却或其它方法形成玻璃时,系统所含有的内能并不处于最低值③性质的可变性玻璃的成分在一定的范围内可以连续变化,与此相应玻璃的性质也随之发生连续的变化。

④性质变化的可逆性:玻璃在固态和熔融态间可逆转化时,其物理化学性质的变化是连续的和渐变的,而且是可逆的。

3玻璃的转变:在Tg~T温度范围内及其附近的结构变化情况,可以从三个温度范围来说明:①在Tf以上:由于此时温度较高,玻璃粘度相应较小,质点的流动和扩散较快,结构的改变能立即适应温度的变化,因而结构变化几乎是瞬时的,经常保持其平衡状态。

因而在这温度范围内,温度变化快慢对玻璃的结构及其相应的性能影响不大。

②在Tg以下:玻璃基本上已转变为具有弹性和脆性特点的固体物质,温度变化的快慢,对结构、性能的影响也相当小。

这个温度间距一般称为退火温度。

低于这一温度范围,玻璃结构实际上可以认为已被“固定”,即不随加热及冷却的快慢而改变。

③在Tg一Tf范围内:玻璃的粘度介于上述两种情况之间,质点可以适当移动,结构状态趋向平衡所需的时较短。

因此玻璃的结构状态以及玻璃的一些结构灵敏的性能,由Tg一Tf区间内保持的温度所决定。

4氧化物形成玻璃条件:①氧离子最多同两个阳离子相连接;②围绕阳离子的氧离子数目不应过多(一般为3或4);③网络中这些样多面体以顶角相连,不能以多面体的边或面相连;④每个多面体至少有三个氧离子与相邻的多面体相连形成三度空间发展的无规则网络。

5无规则网络学说:强调了玻璃中多面体相互间排列的连续性、均匀性和无序性方面。

技术信息资料器皿玻璃的脱色器皿玻璃的脱色:玻璃的脱色分为物理脱色和化学脱色二种:1、物理脱色:脱色剂有锰粉MnO2、硒粉Se、钴粉CoO、NiO、NdO、三氧化二钕Nd2O3;利用互补色的原理,在配合料中加入物理脱色剂,在玻璃中形成互补色,使玻璃对可见光的各个波段全面均匀地吸收,最后使得颜色为很浅的灰白色。

根据玻璃中杂质的颜色,可确定互补色,并以此来确定选择适合的脱色剂。

2、化学脱色:脱色剂有白砒As2O3、三氧化二砷Sb2O3、Na2S、氧化铈CeO2、硝酸盐、氟化物、卤化物等,一般在配合料中同时引入上述两种脱色剂;化学脱色剂借助脱色剂的氧化作用,使玻璃被有机物污染的黄色消除,使着色能力强的FeO变为着色能力较弱的Fe2O3。

用硒粉作脱色剂时,在原料中添加Na3SeO3或BaSeO3然后熔融,由于在氧化气氛中硒Se易变成SeO2而挥发,所以器皿玻璃的熔化一定要在中性或还原气氛中进行,硒粉对玻璃的脱色是随熔化温度、气氛及玻璃组成等因素变化,难以控制,除此之外,玻璃中的结石、条纹等造成的不均匀性也是影响玻璃透明度的原因,除内部因素外,玻璃表面的平整度也是影响玻璃透明度的重要因素之一。

3、器皿玻璃采用的复合澄清剂,可替As2O3、Sb2O3、CeO2起澄清、脱色、助熔作用,其用量按配合料中铁含量的高低进行适当调整,一般为配合料总量的0.8%~1%左右。

对铁含量高的玻璃有些采取加入氟化物,使Fe2+、Fe3+形成无色的FeF3_络离子,以减弱Fe的影响,玻璃的白度和透明度与玻璃的FeO·Fe2O3总含量多少有关;其含量越低,色泽效果越好;要提高脱色质量,关键是降低玻璃中FeO·Fe2O3的总含量,特别是氧化亚铁FeO的含量。

要获得色泽好的玻璃,必须保证玻璃中的总铁含量<0.033%,最好控制在0.015%以下,其中氧化亚铁FeO含量≤0.005%,FeO/Fe2O3比例波动在15%~30%。

熔制玻璃时加入少量玻璃着色剂,可制得各种有色玻璃。

氧化铜(Ⅱ)或氧化铬(Ⅲ)产生绿色;氧化钴(Ⅱ)产生蓝色;二氧化锰产生紫色;二氧化锡或氟化钙产生乳白色;铀化合物产生黄绿荧光;胶态硒产生红玉色;胶态金产生红、红紫或蓝色;氧化亚铜产生红、绿或蓝色;亚铁化合物产生绿色,量多时为黑色;铁(Ⅲ)化合物产生黄色。

制玻璃时,由于原料中含有亚铁的杂质,常使玻璃带绿色,可加入少量二氧化锰或硒,使之变成无色玻璃。

玻璃的丝网印刷玻璃丝网印刷,就是利用丝网印版,使用玻璃釉料,在玻璃制品上进行装饰性印刷。

玻璃釉料也称玻璃油墨、玻璃印料,它是由着色料、连结料混合搅拌而成的糊状印料。

着色料由无机颜料、低熔点助熔剂(铅玻璃粉)组成;连结料在玻璃丝印行业中俗称为利板油。

印刷后的玻璃制品,要放火炉中,以520~600℃的温度进行烧制,印刷到玻璃表面上的釉料才能固结在玻璃上,形成绚丽多彩的装饰图案。

如果将丝印与其它加工方法并用的话,会得到更理想的效果。

例如利用抛光、雕刻、腐蚀等方法在印刷前或印刷后对玻璃表面进行加工处理,能够加倍地提高印刷效果。

1.玻璃制品蚀刻丝印长期以来,玻璃制品的蚀刻装饰,是在玻璃表层热涂蜡层及其它增固材料,作为抗蚀层,然后再在涂层上用针、小刀等刻出图案纹样,露出玻璃表面,然后在此部位上着氟氢酸进行腐蚀。

此工艺延续至今还有厂家应用,但其加工方法费时、费力、效率低下。

丝印蚀刻工艺,使玻璃制品的蚀刻装饰变得简便、省时、省力。

玻璃的蚀刻丝印,有热印及冷印两种方法。

热塑性蚀刻丝印,是将石蜡、沥青、硬脂酸等所配制的粘合剂,加入少量的抗蚀粉调制成抗蚀印料,通过热印丝网版,按设计图样,把印料刮印至玻璃表面,形成抗蚀膜的。

抗蚀膜上露出玻璃的部分,即是需要蚀刻的图案。

蚀刻采用氯氟酸进行,蚀刻后要用开水冲洗掉印在玻璃上的抗蚀层。

玻璃丝印蚀刻,也可以采用冷印方法进行。

抗蚀印料可使用特制的沥青漆加抗蚀粉,也可购买市售的抗依油墨。

印刷完成后,待抗蚀膜完全干燥,便可进行氢氟酸腐蚀了。