石油地质课程设计

- 格式:doc

- 大小:1.72 MB

- 文档页数:16

油藏地质学课程设计

一、设计背景

油藏地质学是石油工程专业中非常重要的一门专业课程,它主要研究石油地质

和油藏特征等方面的知识。

本门课程是探究油田采收率和寿命的关键课程之一,也是石油工程专业本科教育中难度较大、重要性比较高的一门课程。

考虑到学生的学习情况和石油行业发展的需求,我们设计了本次油藏地质学课程设计。

二、设计目的

本次课程设计的主要目的有三:

1.提高学生对油藏地质和特征的理解、掌握和分析能力,加强对其应用

的掌握;

2.强调实践应用和综合能力的培养,通过实践应用,锻炼学生综合能力;

3.增强学生的交流合作能力,增长经验,提高自身素质。

三、设计内容

本次课程设计主要涉及以下三个方面:

1.油藏地质与地球物理勘探

–理论学习:学生需要了解油藏地质调查与综合研究的基础理论和方法、地球物理勘探方法与技术等;

–实践操作:学生需要进行实地考察、样本、岩心的采集、分析、取样,进行地球物理勘探数据处理与解释。

2.油藏物理特征分析

–理论学习:学生需要了解油藏物理特征分析的基础理论、基本分析方法等,掌握油藏的物理特性参数的测定方法;

1。

油矿地质课程设计报告(北京) CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM油矿地质课程设计院系名称:地球科学学院专业名称:地质工程13-1班学生姓名:王可心学号: 2013010578题号一二三四五六总分得分2016年 8月20日目录前言油田地质概况第一章油层划分与对比第二章断裂及构造特征描述第三章沉积微相分析第四章储层物性及其非均质研究第五章储层流体分布特征分析第六章地质储量计算前言油田地质概况江汉盆地位于湖北省东南部,是在扬子准地台的基础上发育起来的白垩系—古近系断陷盆地,也是我国陆相盆地中典型的含盐含油气盆地。

研究区潜江凹陷位于江汉盆地中部,是全盆地中基底最深,沉降速度最快的凹陷,也是江汉盆地的沉降中心、沉积中心和成岩中心,更是江汉盆地最主要的生油凹陷。

潜江凹陷的面积约为2500km²,目前发现16个油田。

图1-1本次综合训练的研究区位于江汉盆地潜江凹陷XY区块。

该区古近系潜江组岩性以泥岩、粉砂岩为主,夹油页岩、泥灰岩,鲕粒灰岩等,构造为轴向北东的断鼻。

经分析,潜四段沉积时期该区开始形成背斜的雏形,在荆河镇组沉积末期断裂活动切割,形成了现今的断鼻型态。

潜江组在纵向上可以分为四段,自上而下分别为潜一段,潜二段,潜三段和潜四段。

潜四下以泥岩为主,是主要的烃源岩发育层段。

XY区主要含油层为潜四上E3q42油组。

该组砂体发育,属于滨浅湖,滩坝沉积,储层物性好,孔渗率高。

潜四上二油组厚度大约在80m左右,纵向上分为上中下三个砂组,八个小层,其中1-3小层属于上砂组,4-5小层属于中砂组,6-8小层为下砂组。

各砂组之间均以较厚的泥岩隔层分隔,反映了三个水退水进的中期旋回。

第一章油层划分与对比利用本区特殊岩性和电性标志层、稳定湖泛泥岩标志层、沉积旋回等依据,参考标准井地层划分方案开展精细对比,确定各砂组、各小层、各单层的顶底界线(深度)。

地层对比成果表见附表1。

在确定各井地层界线的基础上,结合测井解释成果表判断砂体的归属,完成单井砂体数据表(W02-W15)。

实习一生油岩有机质成烃演化曲线及成烃阶段划分一、实习目的富含有机质的细粒沉积物,随着被埋藏深度和温度的不断增加,其有机质经历复杂的生物化学和物理化学的变化,并逐步向油气转化。

由于不同埋深范围内促使有机质向烃类转化的营力不同,致使其转化的反应过程和主要产物有显著区别,且具有明显的阶段性。

生油岩有机质演化曲线的编制和成烃阶段的划分对含油气盆地油气成因理论的认识和研究,对指导油气勘探,计算生油量和评价区域含油气远景都具有十分重要的意义。

本次实习要求通过某盆地某一生油气层不同埋深所取样品的地球化学分析数据,运用学过的理论和方法,编制生油岩有机质成烃演化曲线,并进行成烃阶段的划分。

二、实习步骤及要求(1)在课前复习好有关有机质成烃演化以及烃源岩研究方法等章节的内容。

准备好实习用的坐标纸、三角板、铅笔和橡皮。

(2)阅读表1-1所提供的资料,初步了解某一生油气层各地球化学指标随埋藏深度或(温度)的增加而发生的变化规律。

(3)在坐标纸上以深度为纵坐标,各地球化学指标为横坐标编绘关系曲线(图1-1),比例尺:纵坐标:1:20000(深度);横坐标:1cm=0.01[氯仿抽提物(g)/有机碳(g) ],1cm=0.01[烃(g)/有机碳(g)],1cm=0.2,1cm=0.1%(有机碳,%),1cm =10℃(古地温)。

注:CPI-岩石抽提物中奇、偶碳原子正烷烃的相对丰度,称为正烷烃奇偶优势比。

CPI 值<2.1,表示奇数正烷烃略占优势,说明岩石中有机质向石油转化程度高,否则,当CPI值>2.1,说明奇数正烷烃有明显优势,说明岩石中有机质向石油转化程度低(参考教科书第二章有关内容)。

在深度轴上标明有机质各重要演化阶段的镜煤反射率(R0%)和古温度(℃)的分界值。

(4) 根据图1-1的关系曲线,划分有机质成烃的演化阶段(未成熟、成熟、过成熟阶段)。

对各演化阶段的基本特征加以简单的小结,并填入表学实1-2中。

三、实习作业:1.在坐标纸上按照要求完成图1-1;2.完成表1-2内容.注:已知地表平均温度10.5℃,古地温梯度为3.8℃/100m。

油矿地质课程设计随着能源需求的不断增长,油矿地质学这门学科显得越发重要。

油矿地质学是研究油气地质规律和勘探开发技术的学科,它涉及地质、地球物理、地球化学、地质工程等多学科知识的综合应用。

针对这门学科的课程设计是非常重要的,本文将从教学目标、教学内容、教学方法、教学手段和评价方法等方面进行详细阐述。

一、教学目标油矿地质学的教学目标是,使学生掌握油矿地质学的基本原理和方法,能够对石油、天然气等资源进行综合评价,并具备分析和解决油田勘探开发过程中的地质问题的基本能力。

二、教学内容1. 油气的成因地质学2. 油田勘探地质学3. 油田地质工程学4. 油气储藏地质学5. 油气勘探地球物理学6. 油藏开发地质学7. 油气地球化学8. 油田环境地质学以上八个方面是油矿地质学的基本内容,通过对这些内容的讲授,能够使学生全面、系统地了解油田勘探开发的基本原理和方法。

三、教学方法在油矿地质学的教学中,教师应采取多种教学方法,包括讲授、案例分析、课堂讨论、文献阅读、试验、观摩等。

其中,案例分析和课堂讨论是非常重要的教学方法,能够让学生通过具体案例和实际问题的讨论,提高他们的分析和解决问题的能力。

此外,试验和观摩也是很有效的教学方法,能够使学生更深入地理解油矿地质学的理论知识。

四、教学手段在教学过程中,教师还需要根据教学内容和教学方法选择合适的教学手段,例如PPT演示、视频教学、电子白板、实物模型、三维动画等。

这些教学手段能够帮助学生更直观地理解和掌握学科知识,提高学生的学习兴趣和学习效果。

五、评价方法评价方法是教学中的重要环节之一,只有通过科学合理的评价方法,才能真正评估学生的学习效果。

在油矿地质学的教学中,教师需要采用各种形式的评价方法,例如平时作业、课堂测验、实验报告、论文等,同时也可以评选优秀学生进行奖励和表彰,从而激发学生的学习积极性和学习兴趣。

总之,油矿地质学是一门非常重要的学科,也是未来能源供应和经济发展的关键所在。

石油地质学课程设计前言石油地质学是矿产资源研究领域中的一个重要分支,随着全球能源需求的不断增长,石油地质学更加受到关注。

其主要研究内容包括油气藏的形成、分布、储量评价、勘探开发和管理等方面。

在这样的背景下,本文将围绕着石油地质学展开课程设计,旨在为师生提供一份详实的课程设计参考。

一、设计目的石油地质学作为一门具有高度实用性和科学性的课程,需要以多元化的教学形式来展现其研究成果。

通过设计本课程,旨在让师生更充分地理解石油地质学的基础知识、科研现状和研究方法,进一步提高学生们的实际应用能力和研究思维能力。

二、教学内容1.石油地质学基础知识–地质时间与地层学–古生物学和古地理学–油气地球化学–地球物理学与测井技术2.油气藏勘探与评价–搜索策略与方法–勘探技术和资源评价–分析与评价石油地质资料3.油气藏开发与管理–石油地质工程概述–采油采气工艺技术–油田开发和油气管理–油田环境保护与建设4.石油地质学前沿–油气勘探新技术和新领域–油气藏研究新方向和新成果–石油地质学与能源转型三、教学方法石油地质学课程设计理念以学生为主导、实践为主线、探究为核心、营造探究式学习的氛围。

以多种形式展开教学活动,其中包括但不限于:1.讲授式教学,打好课程的基础知识;2.探究式学习,鼓励学生自主学习和探究;3.网络化教学,利用网络手段扩大教学范围和广度;4.研讨式学习,通过研讨课题加深理解和提高思维能力;5.实践性学习,通过实验、实地考察、模拟操作等方式提高学生的实践能力。

四、教学保障为方便石油地质学的课程设计与教学实施,需要保障以下措施:1.教学场地。

必须具有一定的条件和场地,用于课堂讲授、实验教学和实地考察等。

2.教学资源。

图书、多媒体设施、地质标本、模型、仪器设备等都是必要的教学资源。

3.师资力量。

要求石油地质学学科专业师资力量强、教学经验丰富,能够熟练地运用新技术、新方法进行教学活动。

4.实践支持。

实习、实训等方式加深学生对课程的理解和体验。

石油地质学电子教案第一章:石油地质学概述1.1 石油地质学的定义介绍石油地质学的概念和研究对象解释石油地质学在能源领域的重要性1.2 石油的形成与演化介绍石油的形成过程和地质时期解释生物质转化为石油的机制1.3 石油地质学的主要研究方法介绍地质学的研究方法和石油地质学的特点解释地质学家的工具和技术第二章:地质时代与地层系统2.1 地质年代的划分介绍地质年代的划分方法和各个时代的特征解释地质年代与石油形成的关系2.2 地层系统的组成介绍地层的概念和地层序的构成解释地层与石油分布的关系2.3 地层对比与层序地层学介绍地层对比的方法和意义解释层序地层学的基本原理和应用第三章:沉积相与沉积环境3.1 沉积相的概念与分类介绍沉积相的定义和分类体系解释不同沉积相与沉积环境的关系3.2 沉积相的识别与分析介绍沉积相的识别方法和分析技术解释沉积相与石油聚集的关系3.3 沉积环境的演化与石油分布介绍沉积环境的演化过程和影响因素解释沉积环境演化与石油分布的关系第四章:构造地质学基础4.1 构造地质学的基本概念介绍构造地质学的定义和研究内容解释构造地质学在石油地质学中的重要性4.2 板块构造理论介绍板块构造理论的基本原理和板块的运动解释板块构造理论与石油地质学的关系4.3 构造变形与油气藏形成介绍构造变形的基本类型和油气藏的形成机制解释构造变形与油气藏形成的关系第五章:石油地球化学5.1 石油地球化学的基本概念介绍石油地球化学的定义和研究内容解释石油地球化学在石油地质学中的应用5.2 石油的化学组成与性质介绍石油的化学组成和主要性质解释石油化学组成与石油类型的关系5.3 石油地球化学分析方法介绍石油地球化学分析的方法和手段解释石油地球化学分析在石油勘探中的应用第六章:油气藏类型与评价6.1 油气藏的分类介绍油气藏的类型及其分类依据解释不同类型油气藏的形成条件和特征6.2 油气藏评价方法介绍油气藏评价的方法和指标解释油气藏评价在勘探和开发中的重要性6.3 油气藏开发与保护介绍油气藏开发技术和保护措施解释油气藏开发与保护的方法和策略第七章:油气田开发地质学7.1 油气田开发概述介绍油气田开发的概念和阶段解释油气田开发的目标和任务7.2 油气田开发地质研究介绍油气田开发地质研究的内容和方法解释油气田开发地质研究在开发过程中的作用7.3 油气田开发技术介绍油气田开发技术及其发展解释不同开发技术在油气田中的应用和效果第八章:油气的运移与聚集8.1 油气的运移介绍油气运移的机制和影响因素解释油气运移在石油地质学中的重要性8.2 油气的聚集规律介绍油气聚集的类型和规律解释油气聚集与油气藏形成的关系8.3 油气聚集的地质因素介绍影响油气聚集的地质因素解释地质因素对油气聚集的影响和作用第九章:石油资源管理与环境保护9.1 石油资源管理介绍石油资源管理的原则和政策解释石油资源管理的目的和意义9.2 石油资源评估与预测介绍石油资源评估的方法和指标解释石油资源评估与预测的重要性9.3 石油开采与环境污染介绍石油开采对环境的影响和污染问题解释环境保护的措施和可持续发展策略第十章:石油地质学案例分析10.1 油田案例分析选择典型的油田案例进行分析解释油田案例在石油地质学教学中的作用10.2 油气藏勘探案例分析选择典型的油气藏勘探案例进行分析解释油气藏勘探案例在石油地质学教学中的应用10.3 油气田开发案例分析选择典型的油气田开发案例进行分析解释油气田开发案例在石油地质学教学中的意义重点和难点解析重点环节1:石油的形成与演化石油的形成过程和地质时期是理解石油地质学的关键。

一、课程概述1. 课程名称:石油研学课程2. 课程目标:- 培养学生对石油行业的基本认识和理解。

- 了解石油勘探、开采、加工等环节的基本原理和流程。

- 增强学生的实践操作能力和团队协作精神。

- 培养学生的环保意识和可持续发展观念。

3. 课程对象:高中生、大学生、石油行业从业人员及对石油感兴趣的公众4. 课程时长:2-3天二、课程内容1. 第一天:石油基础知识与勘探- 模块一:石油的形成与分布- 讲解石油的成因、地质分布及勘探方法。

- 实地考察石油地质剖面,认识石油地质特征。

- 模块二:石油勘探技术- 介绍地震勘探、测井、试油等勘探技术。

- 观摩勘探设备操作,体验勘探过程。

2. 第二天:石油开采与加工- 模块一:石油开采技术- 讲解油井结构、采油方法及生产管理。

- 观察油井开采现场,了解开采过程。

- 模块二:石油加工工艺- 介绍原油的初步加工、炼制过程及产品。

- 参观炼油厂,了解炼油工艺流程。

3. 第三天:石油行业现状与未来- 模块一:石油行业现状- 分析国内外石油市场现状、供需关系及价格走势。

- 讨论石油行业面临的挑战与机遇。

- 模块二:石油可持续发展- 探讨石油行业的环保措施、节能技术及新能源应用。

- 分享石油行业可持续发展的成功案例。

三、教学方法1. 理论讲解:邀请石油行业专家进行专题讲座,深入浅出地讲解石油知识。

2. 实地考察:组织学生参观石油地质剖面、油井开采现场、炼油厂等,增强感性认识。

3. 互动交流:设置讨论环节,鼓励学生提问、发表观点,提高学习兴趣。

4. 实践操作:组织学生参与勘探设备操作、炼油工艺体验等实践活动,提升动手能力。

四、课程评估1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问积极性等。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量。

3. 实践操作考核:评估学生在实践活动中的表现。

4. 课程反馈:收集学生对课程的意见和建议,不断优化课程设计。

五、课程资源1. 师资力量:邀请石油行业专家、学者担任主讲教师。

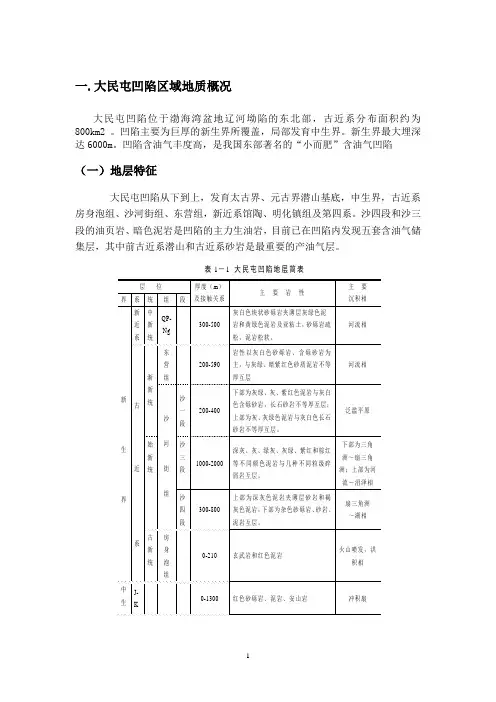

一.大民屯凹陷区域地质概况大民屯凹陷位于渤海湾盆地辽河坳陷的东北部,古近系分布面积约为800km2 。

凹陷主要为巨厚的新生界所覆盖,局部发育中生界。

新生界最大埋深达6000m。

凹陷含油气丰度高,是我国东部著名的“小而肥”含油气凹陷(一)地层特征大民屯凹陷从下到上,发育太古界、元古界潜山基底,中生界,古近系房身泡组、沙河街组、东营组,新近系馆陶、明化镇组及第四系。

沙四段和沙三段的油页岩、暗色泥岩是凹陷的主力生油岩,目前已在凹陷内发现五套含油气储集层,其中前古近系潜山和古近系砂岩是最重要的产油气层。

表1-1 大民屯凹陷地层简表系古(二)构造、沉积特征1.构造单元划分大民屯地区呈南宽北窄的不对称三角状,三边为断层所限制。

根据基底结构特点、沉积特征、构造类型及其发展演化规律,大民屯凹陷可划分为西部斜坡带、中央深陷带和东侧陡坡带3个亚一级构造单元、若干二级构造带。

构造圈闭划分为潜山、断裂、褶皱、泥岩刺穿和差异压实等五种基本构造类型,其中以潜山、断裂、褶皱三种基本构造类型最为发育。

2.构造发育史根据凹陷的基本构造特征、沉积作用特点及其区域构造应力场的演变特性,可将大民屯凹陷构造发展与演化划分为前新生代盆地基底构造发育期、沙四期、沙三期和沙一期至第四纪等四个发展阶段。

从沙四期至沙一期至第四纪期,初陷阶段→垒堑式断陷阶段→盆地整体沉降(沉陷)阶段等三个显著的构造发展演化阶段,表现为由断裂控制裂陷作用转变为区域拉张沉降作用的盆地演变过程。

(1)前新生代盆地基底构造发育期前新生代盆地基底构造发育期从太古代一直延续到中生代末期,而对盆地构造发育起关键作用的是印支期和燕山期的构造变动。

印支期是华北地台中上元古界—古生界盖层构造的定型期;燕山期是华北地台的活化期,发生了大量的岩浆活动、火山喷发和强烈的断块差异升降,形成了NE—NNE向和近EW向两组断裂相互交割、以NE—NNE向断裂为最大规模的基地构造格局。

(2)房身泡期房身泡期(E1f)发育时期,大民屯地区的地壳在隆升的同时,开始张裂,产生了北东向的大民屯—老边和东胜堡等断裂,伴随断裂的发育,有大量碱性玄武岩岩浆喷溢。

石油地质学课程设计松辽盆地油气藏形成条件的综合分析前言本课程设计是资源勘查工程专业新开设的一门实践教学必修课。

开设该课程旨在使学生深化和巩固所学的“石油地质学”理论知识,加强学生综合应用所学专业基础理论和方法,分析和解决油气地质实际问题的能力,为将来从事油气地质与勘探奠定专业理论基础。

通过该课程的学习,培养学生的独立思考能力、实际动手能力和综合分析能力,使学生初步掌握油气地质研究与勘探部署的一般工作程序和基本工作方法,学会油气地质研究与勘探所需的基本图件的编制和分析方法,提高学生的文字组织和表达能力,为将来参加生产实践和科研工作打下初步基础。

目录一、区域地质概况 (4)1、地理位置 (4)2、区域构造位置 (4)3、勘探历程 (4)二、构造演化及沉积特征 (6)1、盆地基本构造特征 (6)2 、松辽盆地区域构造演化 (6)三、松辽盆地的性质决定了其油气资源丰富 (9)1、地质时代有利 (9)2、盆地类型决定其油气丰度高 (9)3、盆地所处板块位置有利于高丰度油气形成 (10)4、高丰度的油气资源为大油田的形成提供了必要条件 (10)四、烃源岩(生烃条件) (10)五、盖层及生储盖组合 (13)1、优质的烃源岩 (13)2、有利的油气储集条件 (14)3、良好的盖层分布 (14)4、良好的生储盖组合特征 (14)四、盆地地层及岩性描述 (15)五、油气藏研究(以大庆油田为例) (19)1、大庆油田简介 (19)2、原油性质 (20)3、构造形成史 (20)4、主要排烃史 (21)5、油气运移聚集 (21)6、油气成藏期 (22)6、油气藏成藏模式 (23)7、大庆油田石油地质特征 (24)六、含油气综合分析 (25)1、开展多目的层的勘探 (25)2、重视非背斜圈闭的勘探 (26)3、逐步开展外围盆地的石油普查勘探 (26)总结 (27)参考文献 (27)一、区域地质概况1、地理位置图1中国主要盆地分布跨越黑龙江、辽宁、吉林和内蒙四省。

《石油地质综合课程设计》教学大纲执笔人:院(部)负责人:一、基本信息课程名称:石油地质综合课程设计英文课程名称:comprehensive course design ofpetroleum geology 课程号:100101P023 开课学院:地球科学学院总学分: 2 总学时(实践周数): 32(2周)实验学时: 0 上机学时:32课程性质(必修/选修):必修适用专业:资源勘查工程先修课程:石油地质学、石油地球化学、沉积岩石学、岩相古地理、构造地质学后续课程:油矿地质学、油气田勘探二、课程简介石油地质综合课程设计是为资源勘查工程专业开设的一门必修专业实践课程。

其作为人才培养过程中的一个重要实践教学环节,具有综合性及实践性强的特点,是理论联系实际的桥梁。

总目标是通过实际地质资料的整理、地质图件的编制、地质报告的撰写等系统的实训教学,培养学生综合分析和解决石油地质实际问题的能力,培养其科学的思维方式。

石油地质综合课程设计包括两部分内容。

第一部分为烃源岩评价,重点开展烃源岩有机质丰度、类型、成熟度的评价及烃源岩生烃演化历史的研究;第二部分为油气成藏研究,重点开展油气藏中原油性质分析、油气运聚方向分析、圈闭成藏的时间有效性分析、油气成藏过程及成藏期次分析。

三、课程教学目标本课程要求学生学习该课程后具备以下知识与能力:(1)了解石油地质综合研究的思路和方法,能够有目的、有选择地利用实际资料开展石油地质问题专题研究和综合研究(毕业要求2和3);(2)学会编制地质图件来表达地质认识,培养学生分析和解决石油地质实际问题的能力,培养其科学的思维方式(毕业要求4和5);(3)具有较强的团队合作能力与表达能力(毕业要求9);(4)培养学生实事求是、严肃认真、高度责任感的工作作风(毕业要求8)。

四、课程内容与学时分配本课程的教学内容主要包括两个部分,即烃源岩评价、油气成藏分析。

第一部分烃源岩评价(1周)(1)烃源岩地球化学评价图件的编制(4学时)利用化验分析资料,开展烃源岩有机质丰度、类型、成熟度的评价,指出有利的烃源岩系,并确定其生油门限。

⽯油地质学课程设计⽯油地质学课程设计课题名称:鄂尔多斯盆地成藏条件分析与有利区带预测组员:张俊武易⾦龙丁智勇黄国栋,李龙代梦莹安秋伟顾冲院系:地球科学学院资⼯辅10901⽇期:2011.12.20-2011.12.29⽬录第⼀章鄂尔多斯盆地区域概况及勘探历程 (2)第⼀节鄂尔多斯盆地构造演化 (2)⼀、中、晚元古代拗拉⾕阶段 (2)⼆、早古⽣代浅海台地阶段 (2)三、晚古⽣代滨海平原阶段 (3)四、中⽣代内陆盆地阶段 (3)五、新⽣代盆地周边断陷阶段 (4)第⼆节鄂尔多斯盆地构造属性、沉积特征 (6)⼀、鄂尔多斯盆地构造属性 (6)⼆、鄂尔多斯盆地沉积特征 (6)第三节盆地构造区划 (8)⼀、伊盟隆起 (8)⼆、西部冲断构造带 (9)三、天环坳陷 (9)四、中央古隆起 (10)五、陕北古坳陷 (11)六、晋西挠褶带 (13)七、渭北挠褶带 (14)第四节盆地勘探历程 (14)⼀、盆地早期勘探(1907⼀1949年) (14)⼆、盆地区域勘探(1950⼀1970年) (14)三、盆地南部重点勘探(1970⼀1979年) (15)四、扩⼤勘探领域(1980⼀1987年) (15)五、油⽓并举协调发展时期(1988年⼀今) (16)第⼆章盆地油⽓资源远景评价 (19)第⼀节.下古⽣界天然⽓资源远景评价 (19)第⼆节上古⽣界天然⽓资源远景评价 (21)第三节中⽣界⽯油资源远景评价 (23)第⼀章鄂尔多斯盆地区域概况及勘探历程第⼀节鄂尔多斯盆地构造演化鄂尔多斯盆地位于华北克拉通西缘,奠基于太古界和下元古界基底之上,南北分别濒临秦祁海槽和兴蒙海槽,东西则被贺兰拗拉⾕和陕、豫晋拗拉⾕所夹持。

盆地内,区域坳陷复合、地质构造平缓,缺少背斜与断层,总体上呈东部翘起向西部倾伏的区域性斜坡⾯貌。

沉积盖层时代较全,仅缺失志留系、泥盆系及下⽯炭统,平均沉积岩厚度为5000m。

其中,中、上元古界以海相、陆相沉积及⽕⼭喷出岩为主,厚度200⼀3000m;下古⽣界以海相碳酸岩为主,厚度为400⼀1600,m在盆地东部还有厚达314m的岩盐、⽯膏沉积;上古⽣界由局限海相沉积向陆相河流沼泽沉积过渡,厚度600⼀1700m;中⽣界为内陆湖泊、沼泽、河流相沉积,厚度2500⼀3000m;新⽣界,古⽓候由湿热转向⼲旱,构造由沉降转为隆升,沉积厚度不⾜300m。

本科生课程大纲课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述:石油地质学是研究地壳中油气成因、油气成藏基本原理和富集规律的一门学科,属矿床学的一个分支,是石油、天然气地质勘探和开发领域的重要基础理论课程。

本课程内容包括石油天然气是如何生成的?石油天然气储存在地下哪些岩层中?呈流体状态的石油天然气是如何运移聚集在一起的?石油天然气聚集在什么地方?石油天然气为什么能够保存至今?即石油天然气的成因、成藏及分布规律问题。

本课程是对大学阶段所学基础地质学或普通地质学、构造地质学、沉积岩石学等专业基础科和专业课的升华与拓展应用,是培养学生综合应用地震、测井、构造、地球化学等地质和地球物理知识、手段进行含油气目标勘探设计和评价的关键环节,同时也是培养物探工程师运用地质思维针对具体地质目标进行综合地球物理勘探设计、处理及解释的重要基础。

2.设计思路:本课程以控制石油天然气成藏的“生、储、盖、圈、运、保”六大地质要素为主线,采用课堂理论讲授、典型案例实训和专题讲座引导相结合的方式,使学生在认识- 1 -石油天然气在社会、国民经济稳定和可持续发展中重要地位的基础上,重点掌握石油天然气的生成运移、储集保存、聚集成藏的基本要素、概念和理论,并了解致密砂岩气、页岩气、天然气水合物等特殊石油天然气藏的基本特征和勘探开发现状,培养同学们将所学的普通地质学、沉积岩石学、构造地质学理论知识与地球物理勘探方法技术相结合综合进行地下含油气目标勘探与评价的能力,使同学们掌握石油天然气地质勘探的基本工作技能和方法。

本课程内容主要包括石油天然气的成分和性质、石油天然气的生成与烃源岩、石油天然气的储层与盖层、圈闭与油气藏、石油天然气的运移、石油天然气的聚集和保存及石油天然气藏相关理论进展七部分内容,环环相扣、学以致用,穿插地震、测井及有机地球化学等处理技术与测试手段在油气勘探中的应用实例,介绍相关理论进展,提升同学们学习石油天然气勘探系列专业课程的兴趣,引导学生自主学习、探索并适应学科发展。

石油地质基础教案(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如学习资料、英语资料、学生作文、教学资源、求职资料、创业资料、工作范文、条据文书、合同协议、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of practical sample essays, such as learning materials, English materials, student essays, teaching resources, job search materials, entrepreneurial materials, work examples, documents, contracts, agreements, other essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!石油地质基础教案大雾和沙暴都属于能见度低的灾害性天气。

实习一生油岩有机质成烃演化曲线及成烃阶段划分一、实习目的富含有机质的细粒沉积物,随着被埋藏深度和温度的不断增加,其有机质经历复杂的生物化学和物理化学的变化,并逐步向油气转化。

由于不同埋深范围内促使有机质向烃类转化的营力不同,致使其转化的反应过程和主要产物有显著区别,且具有明显的阶段性。

生油岩有机质演化曲线的编制和成烃阶段的划分对含油气盆地油气成因理论的认识和研究,对指导油气勘探,计算生油量和评价区域含油气远景都具有十分重要的意义。

本次实习要求通过某盆地某一生油气层不同埋深所取样品的地球化学分析数据,运用学过的理论和方法,编制生油岩有机质成烃演化曲线,并进行成烃阶段的划分。

二、实习步骤及要求(1)在课前复习好有关有机质成烃演化以及烃源岩研究方法等章节的内容。

准备好实习用的坐标纸、三角板、铅笔和橡皮。

(2)阅读表1-1所提供的资料,初步了解某一生油气层各地球化学指标随埋藏深度或(温度)的增加而发生的变化规律。

(3)在坐标纸上以深度为纵坐标,各地球化学指标为横坐标编绘关系曲线(图1-1),比例尺:纵坐标:1:20000(深度);横坐标:1cm=0.01[氯仿抽提物(g)/有机碳(g) ],1cm=0.01[烃(g)/有机碳(g)],1cm=0.2,1cm=0.1%(有机碳,%),1cm =10℃(古地温)。

注:CPI-岩石抽提物中奇、偶碳原子正烷烃的相对丰度,称为正烷烃奇偶优势比。

CPI 值<2.1,表示奇数正烷烃略占优势,说明岩石中有机质向石油转化程度高,否则,当CPI值>2.1,说明奇数正烷烃有明显优势,说明岩石中有机质向石油转化程度低(参考教科书第二章有关内容)。

在深度轴上标明有机质各重要演化阶段的镜煤反射率(R0%)和古温度(℃)的分界值。

(4) 根据图1-1的关系曲线,划分有机质成烃的演化阶段(未成熟、成熟、过成熟阶段)。

对各演化阶段的基本特征加以简单的小结,并填入表学实1-2中。

三、实习作业:1.在坐标纸上按照要求完成图1-1;2.完成表1-2内容.注:已知地表平均温度10.5℃,古地温梯度为3.8℃/100m。

注:可以在计算机上用grapher程序完成该作业。

表1-2 某盆地生油气层有机岩成烃阶段划分特征分析注:表1-2重点描述的内容:描述烃源岩在各演化阶段的埋藏深度、热演化程度(即镜煤反射率和古地温)、及各地球化学指标特征及其变化规律(注意指标峰值对应的埋藏深度、热演化程度)。

实习二 TTI值的计算和应用一、实习目的石油成因研究证明,有机质成烃演化过程中温度和时间是主导因素。

当有机质被埋藏后随着深度和地温的增加,埋藏时间的延长,有机质将发生热演化,其成熟度会不断提高,当达到某一门限值时,才能大量生成石油,且成烃演化过程具有明显的阶段性。

1971年Lopatin 根据促使有机质成烃演化的温度和时间之间的相互关系,提出了一种定量计算有机质成熟度的方法,即时间—温度指数(TTI-Time Temperature Index)。

本次实习,根据选定的某油区一口井的地质剖面所建立的地质模型,定量计算特定生油层的TTI值,确定其成熟度(或演化阶段),为有机质成烃定量研究提供一方面的参数。

具体要求如下:(1)掌握特定的(或各个)生油层的顶、底面时间—埋深—地温关系图(即地质模型)的编图方法(如图2-1);(2)明确TTI法的基本概念及求取TTI值的方法;(3)学会TTI值在有机质成烃定量研究中的应用和解释。

图2-1 A、B、C地层的地质模型图(据Waples,1980)二、TTI基本概念温度和时间是石油生成、演化和保存的重要因素。

基于上述思想,N.V.Lopatin于1971年提出一个根据时间、温度定量计算有机质成熟度的方法,即时间—温度指数(简称TTI 值)。

这个方法经Waples(1980)的补充和发展,在油气勘探中得到广泛应用。

用温度因子r和温度间隔指数n两个参数反映成熟度变化,其中温度因子r是反映成熟度与温度成指数关系,当温度每增加10℃,成熟度增加一倍。

温度因子r = r n =2n,以100~110℃为基准温度,令其n=0,对于任意温度T i,其对应的n=(T i-100)/10,温度因子r、间隔指数n和温度之间的关系见表2-1。

对于有机质,在经历的地质时间(Δt i)后,对于任意温度区间i内的成熟度表达为:此式表示成熟度与温度成指数关系,与时间呈线性关系。

由于有机质的成熟作用具有加和效应,在经历整个地质历史时期(Δt n),有机质的总成熟度(TTI)为各温度区间i内的成熟度(ΔTTI i)之和:n max ,n min分别是有机质经历的最高温度和最低温度的间隔数(以10℃为温度间隔)。

TTI值实际上相当于反映烃源岩成熟度的一个指标,其与镜质体反射率(R0,%)和色变指数的对应关系见表2-3。

计算出TTI值后,要赋予它特定的成熟度含义,才能应用TTI值确定成熟度。

Waples在广泛研究各油气盆地大量实际资料的基础上,给出油气生成和保存各个阶段的TTI值与镜质体反射率(R0,%)的对应关系,如表2-3。

三、实习步骤1.根据钻井剖面和测井资料(表2-4),编制地质模型图。

(1)在以纵坐标为深度、横坐标为时间的方格纸上,选择适当的比例尺(参考图2-1)做地层时间—埋深关系折线。

具体方法;根据钻井剖面和测井资料(表2-4),读取所计算的生油层位的底和顶面开始沉积的时间和埋深数据,二者在时间—埋深图上交汇处投点,再依次确定出其后各地质时代对应的埋深在在时间—埋深图上交汇处投点,将所有同一层位的底和顶面的投点分别联线,即为该层的时间—埋深关系折线(注意:是某个地质时间和当时的埋深,而不是生油层现在的时间和埋深)。

其它地层依此类推,即可得出一张不同生油层总的时间—埋深关系图。

(2)编制温度剖面。

在(1)的基础上,根据地温梯度和深度确定不同埋深的古地温(假设不同地质时期古地温不变),以10℃为温度间隔,编制温度剖面,最后形成时间—埋深—温度关系图,如地质模型(图2-1)。

应指出,在地层时代较新,连续沉积的地区,地质模型的建立较容易且可靠。

但在较复杂的地质发育史的地区,地层剥蚀厚度的求取和古地温的恢复相当困难,又是极其重要的探索性的工作,它直接影响到地质模型的可信度。

2.分别计算各研究层段不同时间间隔TTI值和累积的TTI值。

以100~110℃间隔为基数,指数n=0,其它间隔的指数如表2-1所列。

考虑到每升高10℃成熟度提高一倍的关系,选择γ=2。

从前面建立的地质模型图上读出某生油层顶、底面每经历一个温度间隔(即增加10℃)所需的地质时间,填入表2-5,按上述公式算出区间的TTI值,最后计算不同区间累加的TTI 值。

3.TTI值的解释和应用将计算获得各个层位不同时间内累加的TTI值,与表2-3参数对照,确定某生油层的生油窗即生油开始,生油高峰,生油结束的区间,分出未成熟带、成油带和成气带。

参考图2-2。

并根据所划分的生油窗,评价沙三段生油岩的生油特征,并填入表2-6中。

图2-2 利用TTI法在地质模型上确定烃类生成的时间图(据Waples,1980)四、用品方格纸15×30一张及常用文具(三角板、直尺、铅笔、橡皮)及计算器。

注:恒温层的温度为10℃,地温梯度3.5℃/100m。

实习三圈闭和油气藏类型的识别一、实习目的圈闭是油气聚集的场所,是形成油气藏的基本要素。

圈闭的类型及形成条件不仅对油气藏形成起着决定性的作用,而且对油气田的勘探和开发亦有重大的实际意义。

不同类型油气藏所采用的勘探方法及部署不同,开发方案也不同。

因此,正确的判断圈闭及可能的油气藏类型,对于石油地质工作者有着特别重要的意义。

本次实习的主要目的,是通过所给的储集层顶面或盖层底面的构造图、储集层分布图以及油气水分布图(图3-1~7),确定圈闭和油气藏类型,圈定圈闭的闭合面积,绘制圈闭和油气藏横剖面图,以便更好地理解和掌握圈闭和油气藏在平面图和横剖面图上的特点。

二、实习步骤和方法1、阅读图3-1~7构造等高线图及储集层分布图。

在平面图上找出溢出点位置(用字母C表示),圈定闭合面积(用斜线表示),计算闭合高度(用h表示),并将计算数据标在图上。

2、通过绘制给定剖面线的圈闭和油气藏横剖面图(图3-1~5),结合储集层分布的变化及油气水分布情况,确定圈闭及油气藏类型。

3、对照平面和剖面图建立立体概念,掌握并牢记不同类型圈闭和油气藏在平面和剖面上的图示。

三、实习用品铅笔、橡皮、直尺(或三角板)和方格纸。

图3-1-1 某油层顶面构造图1-正断层;2-油层顶面等高线;3-产气井;4-产油井;5-产水井;6-剖面线A区:油气藏类型:;闭合度:h= ;油柱高度:h o= ;气柱高度:h g= ;B区:油气藏类型:;闭合度:h= ;油柱高度:h o= ;气柱高度:h g= ;E区:油气藏类型:;闭合度:h= ;油柱高度:h o= ;气柱高度:h g= ;作业:绘制剖面图:图3-1-2 某油层顶面C—D剖面图图3—2—1 某地层底面构造图及其下伏油层等厚度图1-某地层顶面等高线(m);2-储层等厚线(m);3-产气井;4-产油井;5-产水井;6-剖面线油气藏类型:;闭合度:h= ;油柱高度:h o= ;气柱高度:h g= ;作业:绘制剖面图:图3—2—2某油层F—E剖面线横剖面图(纵比例尺:1:4000)图3—3—1 某区地层底面构造图及砂层等厚度图1—砂层所在地层顶面等高线(m);2—砂层尖灭线;3—砂层等厚线(m);4—剖面线作业:绘制剖面图:图3—3—1 某区地层A—B剖面线横剖面图(纵比例尺:1:4000)图3—4—1 某区砂层构造图及不整合面等高线图1—不整合面等高线(m);2—某砂层顶面等高线(m);3—某砂层侵蚀终止线;4—剖面线作业:绘制剖面图:图3—4—2 某区砂层P—Q剖面线横剖面图(纵比例尺:1:5000)图3—5 某区地层顶面构造图及砂层等厚度图1—地层顶面等高线(m);2—砂层尖灭线;3—砂层等厚线A区:油气藏类型:;闭合度:h= ;B区:油气藏类型:;闭合度:h= ;图3—6 某区地层顶面构造及砂层分布图1—某地层顶面构造等高线(m);2—砂层尖灭线;3—正断层A区:油气藏类型:;闭合度:h= ;B区:油气藏类型:;闭合度:h= ;D区:油气藏类型:;闭合度:h= ;图3—7—1 某油田砂层顶面构造及油藏分布图1—油水界线;2—砂层顶面高线(m);3—剖面线作业:绘制剖面图:图3—7—2 某油层G—H剖面线横剖面图(纵比例尺:1:2000)实习四 流体势分析与油气运移一、实习目的分析运载层中流体势(包括水势、油势和气势)的空间展布特征,对于研究油气二次运移的主要方向,圈定油气聚集的有利部位,都具有非常重要的意义。