酶改性基本理论

- 格式:pptx

- 大小:5.54 MB

- 文档页数:113

研究酶改性技术对食品中多糖的改性效果多糖是一类重要的生物大分子,在食品工业中具有广泛的应用。

然而,多糖的结构特性导致其在食品加工过程中可能出现一些问题,如黏性过高、溶解性差等。

为了改善多糖的性质,研究人员尝试利用酶改性技术对多糖进行改性。

酶改性技术是一种绿色、温和的改性方法,通过酶的特异性作用,可以在不破坏多糖结构的情况下改善其性质。

本文旨在探讨酶改性技术对食品中多糖的改性效果。

首先,酶改性技术在多糖改性中起着至关重要的作用。

酶是一种特异性生物催化剂,可以在较温和的条件下对多糖进行特异性作用,改变其结构和性质。

目前常用的多糖酶包括纤维素酶、淀粉酶、葡聚糖酶等。

这些酶在多糖改性过程中可以裂解多糖的聚合链、改变其分子结构,从而改善多糖的性质。

例如,纤维素酶可以裂解纤维素中的β-1,4-糖苷键,降低纤维素的结晶度,提高其溶解性和黏度,从而改善食品的口感和质地。

其次,酶改性技术对多糖的改性效果主要取决于酶的种类、用量、作用时间和温度等因素。

不同种类的酶对多糖的改性效果有所不同。

以淀粉为例,α-淀粉酶可以降低淀粉的粘性和黏性,增加淀粉的泡化性,改善食品的口感;而β-淀粉酶则可以降低淀粉的冷却后再结晶速度,减少淀粉的老化速度,延长食品的保质期。

在实际应用中,研究人员需要根据食品的特性和需求,选择合适的酶种类和条件,以达到最佳的改性效果。

此外,酶改性技术在食品工业中的应用也受到了广泛关注。

随着人们对食品品质和安全性要求不断提高,传统的食品加工工艺已经不能满足市场需求。

酶改性技术作为一种绿色、温和的改性方法,可以有效改善食品的质地、口感和营养价值,提高食品的竞争力。

近年来,不少食品企业已经开始引入酶改性技术,用于改善产品品质,推动食品产业的转型升级。

总的来看,酶改性技术对食品中多糖的改性效果具有重要意义。

通过合理选择酶种类和条件,可以有效改善多糖的性质,提高食品的品质和市场竞争力。

未来,随着酶改性技术的不断发展和完善,相信其在食品工业中将有更广泛的应用前景。

酶改性对面筋性质及加工特性的影响研究1. 引言面筋是面粉中的一种蛋白质,在面制品的加工中起到了重要的作用。

然而,传统面筋的性质和加工特性对于某些产品的制作来说可能存在一些限制,因此需要对面筋进行改性以满足特定需求。

近年来,酶改性作为一种有效的面筋改性方法,受到了广泛关注。

本文旨在探讨酶改性对面筋性质及加工特性的影响。

2. 酶改性的原理及方法酶改性是通过加入特定的酶来改变面筋中的蛋白质结构,从而改变其性质和加工特性。

常用的酶包括谷氨酰解氨酶、蛋白酶和转酯酶等。

这些酶能够切割面筋中的蛋白质链,形成新的结构,使其具有更好的弹性、流变性和吸水性等特性。

3. 酶改性对面筋性质的影响3.1 弹性和拉伸性酶改性可以显著提高面筋的弹性和拉伸性,使其在面制品的加工过程中更加柔韧。

研究表明,酶改性面筋的弹性模量和抗拉强度明显高于传统面筋,这对于制作高筋面点来说尤为重要。

3.2 流变性酶改性可以改善面筋的流变性,使其在加工过程中更易操作。

研究发现,酶改性面筋的黏度和流变学特性得到了显著改善,这使其在面团混合、成型和加工过程中更易变形,提高了生产效率。

3.3 吸水性酶改性面筋的吸水性较传统面筋更好。

这是由于酶改性使得部分蛋白质链断裂,增加了其表面积,从而提高了面筋的吸水能力。

这对于制作高水分面制品如馒头、饺子等具有重要意义。

4. 酶改性对面筋加工特性的影响4.1 发酵性能酶改性面筋的发酵性能得到了显著改善。

研究发现,酶改性面筋的发酵速度更快,发酵量更大,使得面制品的体积更大、口感更松软。

4.2 烘焙性能酶改性面筋在烘焙过程中表现出更好的膨松性和保水性。

研究表明,酶改性面筋的体积增加率和保水率较传统面筋分别提高了20%和15%,使得面包等烘焙产品更加松软可口。

5. 结论酶改性是一种有效的面筋改性方法,能够改善面筋的性质和加工特性。

酶改性使得面筋具有更好的弹性、流变性和吸水性等特性,对于不同类型的面制品制作都具有积极的影响。

食品工程中的蛋白质功能性改性研究与应用食品工程中的蛋白质功能性改性研究与应用蛋白质是生物体中最重要的营养成分之一,对于人体的生长发育、免疫功能和代谢调节起着至关重要的作用。

然而,蛋白质在食品加工过程中常常受到诸多因素的影响,如热处理、酸碱性、氧化等,导致其功能性下降或失活。

因此,研究蛋白质的功能性改性已成为食品工程领域的重要课题之一。

蛋白质的功能性主要包括胶凝性、乳化性、发泡性、稳定性等,在食品加工中起到重要的作用。

目前,一些研究通过改变蛋白质的结构和性质,以提高其功能性和稳定性。

常见的蛋白质功能性改性方法包括酶法、物理法和化学法等。

下面将介绍其中几种常见的方法及其应用。

酶法改性:酶法改性是利用特定的酶对蛋白质进行酶解、交联、脱磷酸化等处理,从而改变其结构和性质。

例如,利用蛋白酶对鱼肉蛋白进行酶解处理,可以提高其胶凝性和乳化性,改善鱼肉制品的质地和口感。

物理法改性:物理法改性是通过物理手段改变蛋白质的结构和性质。

常见的物理法包括高压处理、超声波处理、微波处理等。

例如,利用高压处理可以改善蛋白质的溶解性和胶凝性,提高食品的质地和稳定性。

化学法改性:化学法改性是通过化学反应改变蛋白质的结构和性质。

常见的化学法包括酸碱处理、醛基化、酯化等。

例如,利用酸碱处理可以改变蛋白质的异构结构,增强其胶凝性和稳定性。

蛋白质功能性改性的研究与应用已取得了很多成果。

一方面,功能性改性可以提高蛋白质在食品制造过程中的稳定性和质量;另一方面,蛋白质功能性改性也为食品创新提供了新的思路和方法。

以乳化性改性为例,乳化性是蛋白质常见的功能之一,对于食品的质地和口感起到重要的作用。

研究发现,通过改变蛋白质的结构和性质,可以提高其乳化性能。

例如,利用酶法改性可以增加蛋白质的亲水性,使其更易于乳化;利用物理法改性可以增加蛋白质的分子量和稳定性,提高乳化性能。

在实际应用中,蛋白质功能性改性已广泛应用于食品行业。

例如,利用改性蛋白质可以制备出更加稳定的乳化液,用于制作乳饮料、酱料等;利用改性蛋白质可以增加食品的黏度和质地,用于制作肉制品、面制品等。

研究酶改性技术对食品中蛋白质结构的改变酶改性技术是一种广泛应用于食品工业的技术,通过对蛋白质进行化学或生物学改变,以改善食品的质地、口感和营养价值。

在食品加工过程中,酶改性技术已经被证明是一种有效的方法,可以改变食品中蛋白质的结构,从而提高其功能性和稳定性。

蛋白质是构成食品的重要组成部分,也是人体生长发育和维持正常生理功能所必需的营养物质。

在食品加工过程中,蛋白质的结构可能会发生变化,导致食品的品质下降。

酶改性技术能够通过改变蛋白质的结构,使其在加工和储存过程中更加稳定,从而提高食品的品质和营养价值。

在酶改性技术中,最常用的酶包括蛋白酶、酶解脂肪酶和多糖酶等。

这些酶可以通过特定的条件和方法,对食品中的蛋白质进行特定的作用,从而改变其结构和性质。

例如,蛋白酶可以裂解蛋白质的肽键,使其分子量降低,从而改善食品的口感和可溶性;酶解脂肪酶可以降解食品中的脂肪,改善其保存稳定性;多糖酶可以降解食品中的多糖,增加其可溶性和稳定性。

通过酶改性技术,可以实现对食品中蛋白质结构的有针对性调控。

研究表明,酶改性技术可以改变食品中蛋白质的构象、功能性和组成,从而提高其加工性能和营养价值。

例如,酶改性技术可以使蛋白质在酸性条件下更加稳定,抑制氧化和失活反应;还可以改善蛋白质的抗氧化性和乳化性,增加食品的口感和口感。

此外,酶改性技术还可以改变食品中蛋白质的亲水性和疏水性,影响其在食品体系中的作用机制。

通过对蛋白质结构的改变,可以调控食品的黏度、流变性和口感,进而满足消费者对食品品质和口感的需求。

因此,酶改性技术对食品加工行业具有重要意义,可以帮助食品生产企业提高产品质量和竞争力。

然而,酶改性技术对食品中蛋白质结构的改变也存在一些挑战和限制。

首先,在酶改性技术的应用过程中,需要选择适当的酶种和工艺条件,以实现对蛋白质结构的有效调控。

此外,酶改性技术可能会导致蛋白质的部分失活或聚集,降低其功能性和生物活性。

因此,在使用酶改性技术时,需要综合考虑蛋白质的结构和性质,以避免不必要的损失和影响。

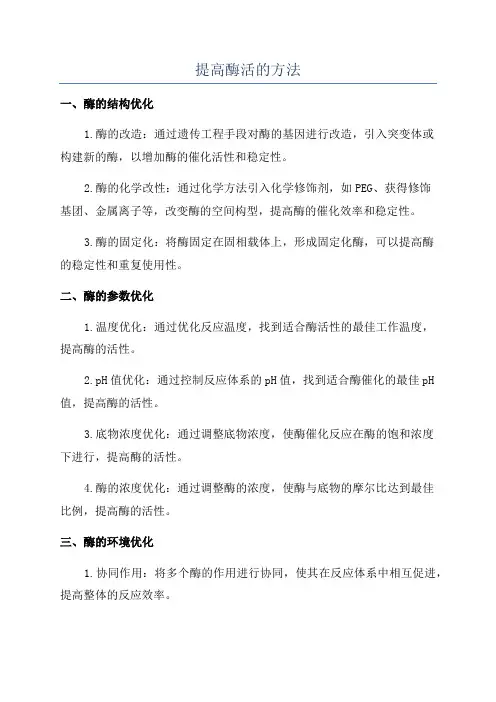

提高酶活的方法

一、酶的结构优化

1.酶的改造:通过遗传工程手段对酶的基因进行改造,引入突变体或

构建新的酶,以增加酶的催化活性和稳定性。

2.酶的化学改性:通过化学方法引入化学修饰剂,如PEG、获得修饰

基团、金属离子等,改变酶的空间构型,提高酶的催化效率和稳定性。

3.酶的固定化:将酶固定在固相载体上,形成固定化酶,可以提高酶

的稳定性和重复使用性。

二、酶的参数优化

1.温度优化:通过优化反应温度,找到适合酶活性的最佳工作温度,

提高酶的活性。

2.pH值优化:通过控制反应体系的pH值,找到适合酶催化的最佳pH 值,提高酶的活性。

3.底物浓度优化:通过调整底物浓度,使酶催化反应在酶的饱和浓度

下进行,提高酶的活性。

4.酶的浓度优化:通过调整酶的浓度,使酶与底物的摩尔比达到最佳

比例,提高酶的活性。

三、酶的环境优化

1.协同作用:将多个酶的作用进行协同,使其在反应体系中相互促进,提高整体的反应效率。

2.辅酶或辅因子添加:给予酶所需的辅酶或辅因子,如辅酶NADH、

辅因子腺苷酸二磷酸(ATP)等,增加酶的催化活性。

3.培养条件优化:通过优化微生物培养条件,如培养基成分、培养温度、培养时间等,提高酶产量和活性。

4.抑制剂或激活剂的添加:通过给予酶所需的抑制剂或激活剂,调节

酶的活性,增加催化活性。

总的来说,提高酶活的方法包括酶的结构优化、酶的参数优化和酶的

环境优化。

通过改造酶的结构、优化酶的参数和环境,可以提高酶的活性、稳定性和催化效率,从而促进酶的应用和产业发展。

研究酶改性技术对食品中多糖的改性效果

多糖是一类具有重要生物学功能和广泛应用领域的生物大分子,在食

品工业中起着重要作用。

然而,多糖在食品中常常存在结构复杂、功能单一、稳定性差等问题,限制了其在食品加工和功能性食品开发中的应用。

因此,如何对多糖进行改性,提高其在食品中的稳定性和功能性,一直是食品科学领域的研究热点之一。

酶改性技术作为一种绿色、温和的多糖改性方法,受到了广泛关注。

酶作为一种生物催化剂,具有高效、专一和温和等特点,可以在较温和的条件下,对多糖进行选择性水解、缩合、修饰等改性反应,从而改善其性质和功能。

本文旨在探讨酶改性技术对食品中多糖的改性效果,并对其在食品工业中的应用前景进行展望。

首先,我们将介绍多糖在食品中的应用及其存在的问题。

随后,我们

将详细介绍酶改性技术的原理和方法,包括酶的选择、作用机制、反应条件等方面。

接着,我们将着重讨论酶改性技术对多糖结构和性质的影响,以及不同酶对多糖改性效果的比较。

最后,我们将展望酶改性技术在食品工业中的应用前景,探讨其在功能性食品、植物肉等领域的潜在应用价值。

通过本文的研究,我们可以更加深入地了解酶改性技术对食品中多糖

的改性效果,为多糖的功能性改性提供新思路和方法,促进食品工业的发展和创新。

同时,本文的研究也有助于推动酶改性技术在食品工业中的应用,

为开发更多高附加值的食品产品提供技术支持和科学依据。

希望通过我们的努力,可以为食品科学领域的发展贡献一份力量,为人类创造更加美味、安全和营养的食品。

食品中酶的活性改性与应用研究一、引言食品中酶的活性改性与应用研究是食品科学领域中的热点问题之一。

酶是一类生物催化剂,能够加速化学反应速率,提高食品加工过程中的效率和质量。

然而,天然酶在特定条件下易受到温度、pH值和抑制剂等因素的影响,导致其活性下降或失活。

因此,对酶的活性改性与应用研究具有重要意义。

本文将从酶的活性改性方法、改性后酶在食品加工中的应用以及未来发展方向等方面进行探讨。

二、酶的活性改性方法1. 物理方法物理方法是对酶进行活性改良最常用和最简单的方法之一。

常见物理方法包括温度和压力处理、辐射处理以及超声波处理等。

(1)温度和压力处理:温度和压力可以影响到酶分子内部结构,从而影响其催化能力。

通过调节温度或施加高压可以改变蛋白质分子内部键结构,提高或降低其催化效率。

(2)辐射处理:辐射处理是一种常用的酶活性改良方法。

辐射可以改变酶的分子结构,进而改变其催化活性。

常用的辐射方法包括γ射线、紫外线和微波等。

(3)超声波处理:超声波可以通过机械振动作用改变酶分子结构,进而影响其催化活性。

超声波处理可以提高酶的催化效率、稳定性和抗抑制能力。

2. 化学方法化学方法是对酶进行活性改良的另一种常用手段。

常见的化学方法包括交联、共价修饰和磷酸化等。

(1)交联:交联是通过引入交联剂,使酶分子之间发生共价键结合,从而增加其稳定性和抗抑制能力。

常见的交联剂包括戊二醛、二氧化硫和蛋白质等。

(2)共价修饰:共价修饰是通过引入特定官能团与特定氨基酸残基发生反应,从而增加或减小其催化活性。

常见的共价修饰剂包括羧基剂、磺基剂和酯化剂等。

(3)磷酸化:磷酸化是通过引入磷酸基团改变酶的电荷状态,从而改变其催化活性。

磷酸化可以通过激活剂和激活剂等方法实现。

三、改性后酶在食品加工中的应用改性后的酶在食品加工中具有广泛的应用前景。

下面将从面团加工、果汁澄清和乳制品生产三个方面介绍其具体应用。

1. 面团加工面团加工是食品加工中常见的一项技术,通过引入改性后的淀粉水解酶可以提高面粉淀粉水解速率,从而提高面团发酵过程中产生二氧化碳气泡的速率。

研究酶改性技术对食品中多糖的改性效果标题:酶改性技术在食品中多糖的改性效果研究摘要:多糖是一类重要的食品成分,其在食品质感、营养性和功能性方面具有重要作用。

然而,由于其天然结构的特殊性,多糖的生理活性和功能性在一定程度上受到限制。

为了改善多糖的性质,研究人员不断探索新的改性技术。

酶改性技术是一种常见且有效的方法,可以调整多糖的结构和性质,提高其在食品中的应用性。

本论文对酶改性技术在食品中多糖的改性效果进行综述,并分析其应用前景。

关键词:酶改性技术;多糖;改性效果;食品一、引言多糖是由多个单糖分子组成的聚合物,广泛存在于自然界中。

食品中的多糖主要包括淀粉、纤维素、果胶、半乳糖醇等。

多糖在食品中具有很大的作用,例如增加食品的黏性和口感、增强稳定性、调整营养价值等。

然而,多糖的天然结构限制了其在食品中的应用,如淀粉的很难形成无淀粉明胶、纤维素的胶凝性较差等。

为了改善多糖的性质,研究人员不断尝试新的改性技术,其中酶改性技术被广泛应用。

二、酶改性技术概述酶改性是利用特定酶催化多糖分子结构改变的过程。

酶是一类生物催化剂,具有高效、选择性和温和的反应条件等优点,因此在多糖改性中得到广泛应用。

常用的酶包括淀粉酶、纤维素酶、果胶酶等。

通过调整酶的加工条件(温度、pH等),可以改变酶对多糖的降解和转化方式,进而控制多糖分子的结构和功能。

三、酶改性技术对淀粉的改性效果淀粉是一种重要的多糖,在食品加工中广泛应用。

然而,淀粉的结构复杂,导致其在食品中的应用受到限制。

酶改性技术可以改变淀粉的分子结构,提高其性质和应用性。

通过酶处理,可以得到改性淀粉,如抗性淀粉、分支淀粉等。

这些改性淀粉在食品中的稳定性、流变性和胶凝性等方面具有明显改善。

四、酶改性技术对纤维素的改性效果纤维素是一种结构复杂的多糖,常见于植物细胞壁中。

由于其特殊的结构,纤维素在食品中的应用有一定限制。

酶改性技术可以通过酶的作用,使纤维素的结构发生改变,提高其流变性和胶凝性。

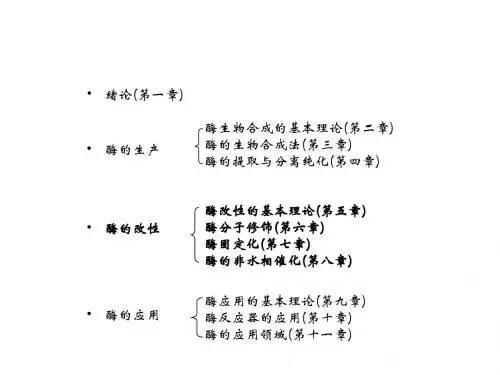

《酶及酶工程》教学大纲Enzyme and Enzyme Engineering课程编码:27A11419 学分: 4.0课程类别:专业必修课计划学时:80 其中讲课:48 实验或实践:32适用专业:生物技术推荐教材:郭勇主编,《酶工程原理与技术》第二版,高等教育出版社,2010年。

参考书目:付加芳编,《酶及酶工程实验》,济南大学出版,2015年。

郭勇主编,《酶工程》第三版,科学出版社,2009年。

课程的教学目的与任务学生通过该课程的学习,应熟悉从应用目的出发研究酶,掌握酶工程的基本原理、酶的生产方法、酶的提取与分离纯化、酶的改造方法、非水相酶催化、酶反应器以及酶的应用,根据需要通过人工操作,掌握酶的生产与应用的技术过程。

进一步了解酶在各行各业中实际应用的最新发展和发展趋势,在以后的毕业环节和工作中能够自觉地应用这些技术方法来指导自己的工作。

本课程实验部分是为《酶及酶工程》课所开的实验。

通过本实验,应使学生掌握酶基本的分离纯化、纯度及分子量测定方法,同时了解凝胶包埋固定脲酶的处理方法及活力、Km值的测定方法,掌握各个因素对脲酶活力的影响测定方法。

通过系统的实验训练,培养学生的独立实验、观察问题、分析问题和解决问题的能力。

课程的基本要求通过本课程的学习要求学生了解酶及工程的发展概况、应用领域及研究内容;掌握酶的生产及分离纯化、酶和细胞的固定化、酶分子的修饰和改造的理论基础;熟悉工业酶生产常用菌种的产酶特性;熟悉工业酶发酵的工业流程、培养条件的优化调控以及提高酶产量所采取的措施;了解固定化细胞、动、植物细胞发酵产酶的特点及工艺条件控制;掌握酶的结晶、浓缩与干燥的原理与常用方法;掌握酶和菌体固定的原理、方法,以及固定化酶的性质。

掌握和了解微生物、植物、动物细胞和原生质的固定方法及应用。

对酶反应器有一定的认识,并掌握酶反应器的设计原理和操作要点;了解酶的动力学和酶在轻工、食品、医药工业、化工、环境保护等领域的应用以及酶应用的最新发展。

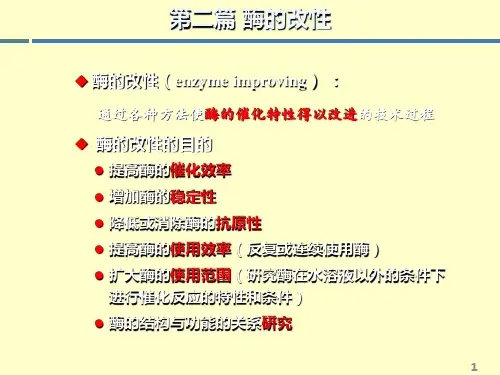

酶工程学中的酶改性技术及应用酶工程学是一门旨在运用生物化学、分子生物学和工程学的原理和方法来改良和应用酶的学科。

酶改性技术是酶工程学的重要分支之一。

酶改性技术是指对天然酶的结构或功能进行改变,使其更适合于特定的反应环境和反应条件,从而提高反应效率和产率的过程。

酶改性技术在现代工业中的应用非常广泛,被广泛应用于生物制药、食品加工、环境保护、纤维素转化等领域。

本文将从酶改性技术的基本原理、方法和应用方面进行介绍。

一、酶改性技术的基本原理酶就像生物体内的“工人”,它们能够催化化学反应发生,并增强反应中间体与底物(或反应物)之间的相互作用力,从而加速反应进程。

然而,天然酶在使用过程中存在很多限制,如其对温度、 pH 值、金属离子等因素的敏感性和不稳定性。

因此,改变酶的结构或功能是提高其稳定性和活性的关键。

酶改性技术就是通过改变酶的结构和性质,提高酶的稳定性、耐久性和反应效率的方法。

二、酶改性技术的方法酶改性技术的主要方法包括物理改性、化学改性和分子生物学改性。

(一)物理改性物理改性是指通过物理化学手段改变酶的结构和性质,以提高其催化性能和稳定性。

包括酶固定化、超声波处理、辐射处理、干燥和冷冻干燥等方法。

酶固定化是将酶与载体材料结合,形成一种稳定的复合体,使酶能够在反应体系中重复使用,提高反应效率和稳定性。

超声波处理是一种能够改变酶分子结构和剪切酶分子链的方法,可以增强酶的催化效率和稳定性。

辐射处理虽然有一定危险性,但是可以改变酶分子的物理化学性质,提高酶的催化活性和稳定性。

干燥和冷冻干燥则是通过去除水分来延长酶的保存期和增强其稳定性。

(二)化学改性化学改性是指利用化学药剂对酶进行改变酶的结构或性质,来提高酶的催化性能和稳定性。

化学改性包括磷酸化、表面修饰、共价修饰、亲和力滤除和免疫染色等方法。

其中,磷酸化是利用磷酸基与酶分子中的氨基酸残基结合而改变酶分子结构的方法;表面修饰利用化学修饰剂改变酶表面的化学性质,从而实现提高酶的稳定性和催化活性的效果;共价修饰则是利用化学交联剂交联进行酶分子交联,从而提高酶的稳定性和催化活性。

淀粉的改性方法和原理淀粉是一种多聚糖,由葡萄糖分子经α-D-1,4-糖苷键连接形成分支链状的结构。

它在食品、纺织、造纸等工业中拥有广泛的应用。

然而,由于淀粉本身的性质限制了其在一些特定工业领域中的应用,因此对淀粉进行改性成为一个重要的课题。

淀粉的改性方法大致可以分为物理改性、化学改性和酶改性三种主要类型。

物理改性主要通过改变淀粉颗粒大小、结构和形态来改善其性质;化学改性主要通过化学反应引入新的化学结构或取代一些官能团来改变淀粉的性质;酶改性主要利用酶催化反应改变淀粉分子结构。

一、物理改性方法:1. 过滤技术:通过机械过滤将颗粒较大的淀粉去除,从而获得更细小的淀粉颗粒。

细小的颗粒有更大的比表面积,增加了淀粉的溶解度和黏度。

2. 研磨技术:通过研磨将淀粉颗粒细化,从而提高其溶解性和吸水性。

3. 膨化技术:利用高温和高压使淀粉颗粒膨胀,形成膨化淀粉。

膨化淀粉在食品加工中能够增加产品的体积和口感。

4. 乳化技术:将淀粉与油脂等低极性物质乳化后干燥,使淀粉成为微细粒子,从而改善其流动性和溶解性。

二、化学改性方法:1. 酯化反应:通过与酸酐或酸酐的混合物反应,将酸基或酸酐基固定在淀粉分子上。

这种改性方法可以提高淀粉的疏水性、耐热性和耐酸性。

2. 氧化反应:通过使用氧化剂,如过氧化氢或次氯酸钠,引入羧酸基或醛基到淀粉分子上。

这种改性方法可以提高淀粉的胶凝性和黏性。

3. 磷酸化反应:通过使用磷酸酯化合物,将磷酸基引入淀粉分子上。

这种改性方法可以提高淀粉的抗湿性和增粘性。

4. 硝化反应:通过使用硝酸和硫酸的混合物,将硝基引入淀粉分子上。

这种改性方法可以提高淀粉的爆破性能。

三、酶改性方法:1. 分支酶改性:利用α-1,6-葡萄糖苷酶将淀粉分子内的α-1,4-糖苷键切割,形成更多的分支点。

这能提高淀粉的溶液稳定性和黏度。

2. 转移酶改性:利用α-1,4-葡萄糖苷酶将淀粉分子内的葡萄糖残基从一个分子转移到另一个分子上,形成更长的链。