刘大钧简介

- 格式:docx

- 大小:19.95 KB

- 文档页数:4

易学大家刘大钧儿子,刘震:穷理尽性,以至于命刘震,1978年生,山东济南人。

1997~2001年,就读于山东大学管理学院管理科学专业,获得管理学学士学位。

2001~2004年,就读于山东大学哲学与社会发展学院中国哲学专业,获得硕士学位。

2004~2007年,就读于山东大学哲学与社会发展学院中国哲学专业,获得博士学位。

现任中国政法大学人文学院哲学研究所所长,教授。

主要研究领域是易学与中国古代哲学,在法大开设的“周易概论”系首批国家级一流本科课程。

其多次被评为“最受学生欢迎十位教师”。

曾受邀在北京大学、清华大学、孔子学院总部、美国哈佛大学、威廉玛丽大学、塔夫茨大学、加州大学圣塔芭芭拉分校、罗马尼亚布加勒斯特大学等国内外知名学术机构开设《周易》专题讲座。

人物采访问:了解到您本硕博都就读于山东大学,请问您对学校有着怎样的印象,又在读书的这十年间见证了山大的那些变化?其实我不止是本硕博在山大读的,我的幼儿园时代就开始于山大的校园,后来成为了当时山大附小的第一届学生,可以说山大就是我生命之中最为重要的一部分。

说到读书期间山大最大的变化应当就是三校合并,当时的山东大学和山东工业大学、山东医科大学三所学校合并成了现在的山东大学,这也是山东大学120年校史之中的里程碑般的事件吧。

问:我们了解到您本科是在管理学院读的管理科学专业,是什么原因促使您在研究生阶段转入了哲学专业?在哲社学院学习的过程中有没有让您印象深刻的老师,对您产生了什么影响?有两个原因吧,第一个是我在生活中很早就跟随我父亲刘大钧先生学习过《周易》。

后来在本科的学习阶段自学了部分相关课程,对哲学有了更全面的认识。

另外一个原因是我大学的时候和我太太相识,她是我的同班同学,我们都对中国哲学感兴趣。

我们两个在一起学习的过程中既有了学业上共同的追求,又有了感情上的相濡以沫,最终我们一起考取了山东大学的中国哲学专业。

在山东大学求学期间,有许多让我印象深刻的老师,例如傅有德老师、傅永军老师、何中华老师、颜炳罡老师、林忠军老师、王新春老师等,还有老一辈的周立升老师、丁原明老师等,周老师在文史楼给我们授课的场景至今历历在目。

民国时期中山文化教育馆创办杂志知见录万华英㊀㊀ʌ摘要ɔ二十世纪三四十年代在学界深受欢迎的‘中山文化教育馆季刊“㊁‘天下月刊“(英文)㊁‘时事类编“等优秀杂志,皆由民国时期著名的民间学术机构中山文化教育馆创办㊂然而时过境迁,这些在当时影响颇大的杂志迄今却鲜少有人知晓㊂笔者搜集相关史料,逐一介绍每种刊物的创刊宗旨㊁出版情况㊁主要内容及主编情况,从中可以管窥民国年间的报刊编辑与出版状况㊂ʌ关键词ɔ杂志㊀民国时期㊀中山文化教育馆中山文化教育馆成立于1933年,是中国近现代史上重要的民间学术机构㊂该馆集合大批名人学者,专门致力于孙中山先生学说和民族文化研究,探索中国社会发展方案,取得了突出的学术成就,产生了广泛的国际影响㊂依托自身雄厚的官方背景和人力㊁文献资源,中山文化教育馆在二十世纪三四十年代创办的几种杂志,如‘中山文化教育馆季刊“㊁‘时事类编“㊁‘天下月刊“(英文)㊁‘期刊索引“㊁‘日报索引“等,皆为名家办名刊,社会影响很大,在中国近现代报刊史上写下了浓墨重彩的一笔㊂然而这些在当时名噪一时的杂志,除‘天下月刊“(英文)近年来陆续有学者关注外,其余几种却迄今鲜有人提及,更无专文系统论述㊂本文拟对中山文化教育馆在民国时期创办的几种刊物,就笔者目力所及逐一介绍,每种刊物皆简要叙述其创刊宗旨㊁出版情况㊁主要内容及主编情况,权当抛砖引玉,以待感兴趣的读者诸君做进一步的深入探讨与研究㊂一、中山文化教育馆概况中山文化教育馆1932年由孙科㊁蔡元培㊁叶恭绰等15人在上海发起并开始筹组㊂1933年3月12日在南京总理陵园举行成立大会,大会推选孙科任理事长,蔡元培㊁戴传贤㊁吴铁631中国出版史研究2021年第1期城㊁史量才等8人为常务理事,林森㊁蒋介石㊁于右任㊁杨庶堪等29人为理事㊂理事会综理全馆事务,下设总办事处㊁研究部㊁编译部及各种委员会㊂中山文化教育馆馆址设于南京中山陵灵谷寺附近,四面环山,环境优美㊂在正式馆舍未建成以前,暂以上海福煦路803号房屋为临时馆址㊂该馆由著名建筑师赵深绘图设计, 1935年1月竣工,3月正式启用㊂建筑分两部分,一为馆舍,内设办公室㊁礼堂㊁图书馆㊁藏书库㊁研究室等,一为宿舍㊂该馆所设图书馆仅供馆内人员参考,藏有中文图书2万余册,外文书3千余册;中文杂志1800余种,报纸20余种;外文杂志报纸150余种㊂丰富的馆藏文献资源为中山文化教育馆的学术研究与刊物创办提供了坚实的保障㊂遗憾的是,这个环境幽静的文化研究机构,仅存在两年多时间,1937年日军侵占南京时,该馆房屋全部毁于战火㊂全面抗战后该馆迁往重庆,抗战胜利后迁返南京,1949年迁往台湾㊂中山文化教育馆 以阐明中山先生之主义与学说,树立三民主义文化与教育之基础,培养民族之生命,为中山先生留文化上永远之纪念为宗旨 ①㊂在战乱频仍的民国时期,中山文化教育馆始终秉持办馆宗旨,以复兴中华文化为理想,以发展中国学术为己任,坚守学术的自由独立地位,为推动中国近现代学术文化的发展做出了重要贡献㊂该馆开展的主要工作有六:一为从事学术研究,发扬中山先生之主义与学说,并集合专家研究与中国有关之各种问题;二为全国实地调查,曾组织皖㊁赣㊁湘㊁鄂农村土地经济调查团与广东农村调查团,调查各省之农村㊁社会㊁经济㊁教育状况;三为设立学术资金,以奖励科学发明㊁文学创作及有价值之著述等;四为提供学费借贷,以补助学行优良之勤苦学生;五为举办学术讲座,选聘对孙中山先生之学说有深邃研究之专家学者分赴各大学讲学;六为出版编译书刊㊂曾先后于1933年8月创办‘时事类编“旬刊,后改为半月刊;1933年11月创办‘期刊索引“月刊; 1934年5月创办‘日报索引“月刊;1934年8月创办‘中山文化教育馆季刊“;1943年4月创办‘中山文化季刊“㊂同时,自1936年3月起,至1948年1月止,出版‘中山文库“约四十种;自1936年5月起,至1947年5月止,出版‘研究丛书“六种;自1936年7月起,至1947年12月止,出版‘研究丛刊“五种;自1937年10月起,至1940年3月止,出版‘抗战丛刊“一百多种;自1943年11月起,至1948年3月止,出版‘社会科学丛书“九种;1945年11月至1948年1月,出版‘中山文教研究丛书“三种㊂①中山文化教育馆筹备委员会编:‘中山文化教育馆筹备委员会总报告“,中山文化教育馆筹备委员会1933年版,第9页㊂二、中山文化教育馆创办刊物简介(一)‘中山文化教育馆季刊“与‘中山文化季刊“1.‘中山文化教育馆季刊“该刊为中山文化教育馆馆刊,是民国时期颇有影响的综合性学术刊物,1934年8月在上海创刊,1937年7月出至第4卷第3期后停刊㊂该刊每季一期,每年为一卷,每卷统一编印页码,同卷各期页码接排㊂1934年出版2期,1935年㊁1936年各出版4期,1937年出版3期,共计出版4卷13期㊂主编左恭(1905 1976),字胥之,湖南湘阴人㊂1933年起任‘中山文化教育馆季刊“主编,同年加入中国共产党,从此在白区从事党的秘密工作㊂1936年,受国民党左派委托并请示党组织同意,从中穿针引线,为国共联合抗日进行最早的一次接触㊂1937年,叶剑英㊁李克农指示左恭去粤设法打入国民党军界㊂1938年抵粤后,出任余汉谋第四战区政治部上校主任秘书㊂1939年,任少将参议㊂1941年皖南事变发生后,左恭向两广上层人士说明事实真相㊂1942年至1947年任立法委员㊂1948年任立法院编译处长㊂翌年任行政院顾问㊂左恭以国民党官员身份作掩护,潜入敌垒达16年,利用其内部派系矛盾,巧妙地从事统一战线和情报工作,掩护㊁帮助党的地下工作人员,如夏衍㊁张仲实㊁钟敬文等,都曾在他下面工作㊂中华人民共和国成立后,历任政务院文化教育委员会设计委员兼统计处处长㊁北京图书馆副馆长㊁全国第一中心图书馆委员会主任委员㊁中国大型图书分类法编辑委员会主任委员㊁北京市人大代表㊂曾主持编制‘全国中文期刊联合目录“‘全国西文期刊联合目录“㊂季刊的创刊宗旨在‘发刊词“中有明确表述, 中山文化教育馆的宗旨在阐明中山先生的主义和树立中国新的文化基础㊂现在出版这个季刊的主要目的,就是要给有志于这种工作的人们一个公共发表意见的园地㊂ 中国国民革命现在已由消极的破坏阶段进展到积极建设时期,所以我们对于中山主义也要从主观的感情的宣传进而作客观的理智的研究㊂所谓客观的理智的研究就是要我们取法中山先生探求真理的虚心态度,根据中国的实际状况,接受欧洲现代最进步的思潮,应用现代日新月异的科学智识,将中山主义所包涵的各个问题切切实实下一番研究和补充的工作㊂中山主义的实际建设,需要我们埋头苦干㊂中山主义的理论建设,同样的需要我们埋头苦干,希望本刊的出版能促进国人在这方面的731民国时期中山文化教育馆创办杂志知见录努力!希望不久的将来大家在这方面能有重大的贡献! ①‘中山文化教育馆季刊“内容丰富,每期篇幅均达三四百页,字数达30余万,收论文20余篇,研究内容涉及孙中山学说思想㊁中国政治经济㊁中国文化教育㊁世界学术思想㊁国际政治经济等方面,有很高的学术价值和社会意义㊂撰稿人皆为当时的各界翘楚,如民国年间四大经济学家,除何廉外,马寅初㊁刘大钧㊁方显廷都在季刊上发表了文章,再如著名法学家吴经熊㊁梅汝璈㊁杨幼炯,著名教育家蔡元培㊁顾毓琇㊁钱亦石,著名文史学家吕思勉㊁吕振羽,著名出版家胡愈之,著名哲学家李石岑㊁李达㊁唐君毅等,都是季刊的常客㊂强大的作者阵容,在很大程度上保证了季刊的学术水平㊂以创刊号刊载的论文为例,计有孙科‘发刊词“㊁蔡元培‘吾国文化运动的过去与将来“㊁唐擘黄‘论我国学术界最近的风气“㊁杨幼炯‘如何建设三民主义的社会科学新系统“㊁黄凌霜‘民生史观论究“㊁张汇文‘中山分权论在政治学上之地位“㊁林家端‘中国监察制度论“㊁卫挺生‘五权政府下财政制度的改革“㊁李石岑‘世界思潮的动向“㊁郭一岑‘世界教育的趋势与中国教育的前途“㊁沈志远‘苏俄哲学思潮的检讨“㊁胡愈之‘世界政治的动向“㊁董之学‘大战后世界经济发展的回顾与展望“㊁张仲实‘帝国主义时代的经济特征及其发展趋势“㊁钱亦石‘现代中国经济的检讨“㊁孙晓村‘中国农产商品化的性质及前途“㊁马寅初‘利用外资的三种方法“㊁胡先骕‘树木学和木材学的研究与国民经济建设“㊁季子‘中国古代社会史的研究“㊁吕思勉‘貉族考“㊁侍桁‘通俗文学解剖“,另有调查研究报告三篇:刘大钧‘研究我国工业化的原因与经过“㊁陈正谟‘各省农工雇佣习惯的调查研究报告“㊁秦伯瑞‘民国二十三年上半期的中国经济“㊂尤值一提的是,季刊坚持学术独立,兼容并包, 我们绝对排斥一切宗派的成见,使本刊不为任何畸形学说的专有的地盘;我们企图集合全国学术界的人才,以最公允的态度,作着各种学术的专门的研究㊂同时,我们选择的标准也预备做到较严格的程度,因为这不是文化贩卖机关,凡是粗制滥造的作品,在这里将不容易得到发表的方便 ②,并在投稿简章中明确指出,收稿范围包括对各种社会主义思潮的介绍与批评,为社会主义学说的研究者敞开了大门㊂红色史学家吕振羽㊁翦伯赞,红色经济学家陈翰笙㊁薛暮桥㊁钱俊瑞等都在季刊上发表了大量以马克思主义为理论指导的论文㊂季刊一经出版后,即获得了时人的好评㊂ 创刊号出版之后,全国学术空气为之一新,并公认为今日中国学术界唯一权威之刊物㊂ ③ 该刊纸张封面之优等,印刷之精良,尤其突出,堪称为中国学术界权威之刊物,诚各界人士831中国出版史研究2021年第1期①②③孙科:‘发刊词“,‘中山文化教育馆季刊“1934年第1期㊂‘编后记“,‘中山文化教育馆季刊“1934年第1期㊂‘中央日报“1934年11月16日㊂应人手一卷者也㊂ ①2.‘中山文化季刊“该刊事实上是‘中山文化教育馆季刊“续刊,主编仍为左恭,其创刊宗旨与任务也一仍其旧,这一点在‘发刊词“中有明确说明㊂1943年4月在重庆创刊,1945年9月出至第2卷第2期停刊,共计出版6期㊂撰稿者多为知名专家学者,如经济学家王亚南㊁郭大力,文史学家翦伯赞㊁钱实甫㊁闻一多,法学家杨幼炯,哲学家侯外庐等㊂该刊发表的论文与前述季刊一样,大多以三民主义为指导,对国内外时事政治㊁经济和社会状况㊁文化发展进行分析㊁评论和探讨,内容包括哲学㊁历史㊁经济㊁法律㊁社会学等各方面,并积极介绍西方现代学术思潮㊁学术方法,以期促进中国现代学术的进步与发展㊂(二)‘时事类编“与‘时事类编特刊“‘时事类编“,1933年8月1日在上海创刊㊂初为旬刊,每月1日㊁11日㊁21日出版㊂1934年9月自第2卷第22期起改为半月刊,每月10日㊁25日出版㊂1935年2月起迁至南京出版㊂设有时论撮要㊁世界论坛㊁学术论著㊁文艺㊁人物评传㊁文坛消息㊁科学新闻㊁新书介绍㊁一月来之国际大事㊁时事文献㊁国际时事漫画等栏目,内容全部为译文,包括各国著名刊物对国际问题的重要论述,世界各国情况和各种重要统计,以及对中国社会各种问题的研究与批评㊂第1卷(1933年)出14期,第2卷(1934年)出28期,第3至4卷(1935㊁1936年)各出22期,第5卷(1937年)出15期,共出101期㊂1937年9月,改为‘时事类编特刊“继续出版,期数另起,仍为半月刊㊂由内迁至重庆中一路194号的中山文化教育馆编辑,重庆武库街97号上海杂志公司重庆支店总经售㊂后随该馆迁到北碚出版发行㊂1942年11月特刊出至第70期后停刊㊂主编梅汝璈(1904 1973),字亚轩,江西南昌人㊂1924年赴美游学,获斯坦福大学经济学学士㊁芝加哥大学法学博士㊂1929年归国后历任山西大学㊁南开大学㊁武汉大学教授㊂1933年中山文化教育馆成立后,任编译部副主任㊂1935年1月任第四届立法委员,并代理立法院外交委员会委员长㊂1946年2月出任远东国际军事法庭中国法官,在日本东京参加审判日本甲级战犯,在近三年的审判中,他始终坚持爱国立场,正气凛然,坚决同各种贬低和漠视中国权益的现象作斗争,维护了中国尊严和权益㊂中华人民共和国成立后,任外交部顾问,全国政协第三㊁四届委员,1973年在北京逝世㊂著有‘中国战时立法“‘远东国际军931民国时期中山文化教育馆创办杂志知见录①‘中央日报“1934年8月16日㊂041中国出版史研究2021年第1期事法庭“‘现代法学“‘最近法律学“等书㊂以全面抗战爆发为界,‘时事类编“与‘时事类编特刊“的编辑宗旨和选材有着截然不同的风格㊂‘时事类编“为中山文化教育馆编辑发行的著名译文刊物,而‘时事类编特刊“则为著名的抗战刊物㊂在‘时事类编“创刊号上,编者在篇首之‘卷头语“中明确指出,在当今错综复杂的国际局势中,中国作为世界的一部分,实有研究国际问题之必要,刊物即应此目的而产生: 我们认为要寻觅我们民族自救的尽国民的责任必须了解国际现势 研究世界上经济的㊁政治的诸种事实,拿来作我们的参考㊂同时,我们认为对于材料的搜集,对于时代的认识,亦必须严正地执着客观的态度,绝不渗入主观的成见㊂ 因而刊物的工作方针是: (一)选译各国著名刊物上政治的㊁经济的㊁文化的重要著述㊂(二)搜集现世界各种重要统计㊂(三)介绍外人对于我们中国的政治㊁经济㊁文化㊁教育,以及社会问题的批评与观察㊂ ①‘时事类编“创刊时恰值世界经济会议结束,故创刊号事实上乃 世界经济会议专号 ,登载文章有:巴尔姆达特‘战争底世界经济会议“㊁莱斯朋‘论世界经济会议“㊁林要‘世界经济会议呢? 不 经济会议呢?“㊁洛嘉露‘世界经济会议与货币问题“㊁桥瓜明男‘世界经济会议中日本底立场“㊁阿瓦林‘被日本侵占后的满洲经济状况“㊁笹原正志‘明年度的日本豫算“㊁瓦尔加‘日本夺取亚洲霸权的斗争“㊁马扎亚尔‘世界贸易与夺取世界市场之斗争“㊁本纳特‘主要各国的国防预算“,刊末附录‘世界经济会议经过“㊂1937年卢沟桥事变发生,举国震动,全国民众,同心御侮,‘时事类编“也随之改为出版战时特刊㊂1937年9月15日,‘时事类编特刊“第一期出版,孙科在卷首亲笔题词 抗战到底,民族必兴 ㊂梅汝璈在篇首‘抗战期中之时事类编“一文中阐述了改版特刊之原因: 现在为了选材㊁印刷㊁纸张及发行上的种种困难,和适应战时环境的切迫需要起见,我们决定把原型的‘时事类编“暂时停刊,而编行一种纯事宣传和阐述各种有关抗战问题的特刊㊂‘时事类编“的读者一向多仅限于研究世界问题和关心国际舆论的智识阶级,这次的特刊我们却希望能够普及到全国的智识分子和一般民众,使它成为一个有力的对内宣传抗战的读物㊂ 并指出刊物侧重登载之内容, ‘时事类编特刊“虽一般地刊载各种关于抗战问题的文字,但它将特别置重于下列数事:(一)解释政府战时各种政策之意义与国民应尽之责任;(二)介绍各地农村服务团及其他团体战时工作之经验;(三)揭露敌人之阴谋与弱点;(四)登载各友邦之公正言论与远东政策;(五)分析各地战争之实况;(六)研究各国战时政策之内容及其实施步骤;(七)指斥一切谬误之言论见解及敌人汉奸之造谣中伤;(八)鼓励前线①‘卷头语“,‘时事类编“1933年第1卷第1期㊂将士抗战及各地民众自卫后援运动(如防空㊁防毒㊁征兵㊁征工㊁积谷㊁慰劳㊁捐输㊁检举汉奸,等等)㊂ ①创刊号登载文章计有李孟达‘论全面抗战的内外环境“㊁宋庆龄‘中国是不能征服的“㊁沈钧儒‘对于青年想说的几句话“㊁宋斐如‘日本侵略战争所造成的社会经济危机“㊁高璘度‘日本军部的本质“㊁高植译‘苏联军备现状“㊁高璘度译‘日本人眼中的东北义勇军“㊁黄炎培‘长期抗战中的后方工作“㊁陈洪进‘农村服务运动与民族抗战“㊁卫惠林‘战时民族文化教育运动“㊁张君俊‘非常时期肃清汉奸之非常手段“㊁程景湘‘抗战期中的粮食问题“㊁罗隆基‘平津陷落后的状况“㊁陈斯英‘两月来之抗战“㊂另有短评㊁时事漫画㊁文艺及特载栏目㊂与之前‘时事类编“所收文章迥然不同㊂(三)‘天下月刊“(T IEN HSIA MONTHLY )中山文化教育馆创办之英文文化刊物,1935年8月在上海创刊,1938年转移到香港继续出版,1941年9月由于太平洋战事而停刊㊂每月一期,6㊁7月休刊,一年共出10期,每半年合为一卷;1940年8月起改为双月刊,至第12卷第1期终刊,总共出版了12卷56期㊂该刊的出版与发行主要由上海三大西文出版机构的别发洋行负责,除在中国内地和香港外,另在日本㊁新加坡㊁爪哇㊁英国㊁法国㊁德国㊁美国等七个国家与地区的大城市设有销售点㊂作为一份全英文期刊,‘天下月刊“倡导中西文化交流的理念,着力将中国文化译介传播到国外,在近代中西文化交流史上发挥了重要作用㊂在诸多中外学者的共同努力下,尤其是在中国本土学者的努力下,‘天下月刊“成为以英文向西方诠释中国文化㊁从而实现中西文化互融互通的典范㊂‘天下月刊“被誉为民国时期最具学术品位的英文杂志,在世界范围内产生了广泛而深刻的文化影响㊂至今许多学者仍然经常引用当年发表在‘天下月刊“上的各类文章㊂总编吴经熊(1899 1986),一名经雄,字德生,浙江鄞县人㊂1920年赴美留学,获美国密歇根大学法学院法学博士㊂曾在巴黎大学㊁柏林大学等欧洲著名学府从事哲学和法学研究㊂1923年在哈佛大学进行比较法的哲学研究㊂1924年回国,任教于东吴大学㊁政治大学㊁光华大学㊂1928年出任南京国民政府立法院立法委员,1933年担任立法院宪法草案起草委员会副委员长,任上公布‘中华民国宪法第一草案“㊂1932年冬,任中山文化教育馆筹备委员㊂1933年3月,任中山文化教育馆副总干事长,7月兼编译部主任㊂1934年5月,任‘中山文化教育馆季刊“编辑委员会委员㊂1935年5月与林语堂㊁温源宁㊁全增嘏创办‘天下月141民国时期中山文化教育馆创办杂志知见录①梅汝璈:‘抗战期中之时事类编“,‘时事类编特刊“1937年第1期㊂241中国出版史研究2021年第1期刊“㊂1939年当选美国学术院名誉院士㊂1942年任立法院外交委员会委员长㊂1946年出任中华民国派驻梵蒂冈教廷公使㊂1966年,移居台湾任中国文化学院教授㊂著有‘法律哲学研究“‘哲学与文化“‘蒋总统的精神生活“‘法律之艺术“‘正义之源泉“‘犯罪论“‘超越东西方“等书㊂主编温源宁(1900 1984),广东陆丰人㊂曾获英国剑桥大学法学硕士㊂1923年起任北京大学英文系主任,北京师范大学㊁北京女子师范大学㊁清华大学教授㊂1935年担任英文‘天下月刊“主笔㊂1936年任立法院立法委员㊁立法院编译处编辑㊂1939年任中国国民党中央宣传部驻香港办事处处长㊂1947年6月起特任驻希腊大使,直到1968年㊂1968年9月抵台湾,在台湾大学㊁台湾师范大学教英国文学,台北 文化学院 首任西洋文学研究所英国文学组主任兼所长㊂温源宁精通英语,钱钟书㊁张中行㊁曹禺等都是他的学生㊂著有英文散文随笔集Imperfect Understanding㊂书中一共收录了17篇小文章,分别描写了17位当时的文化名人,即吴宓㊁胡适㊁徐志摩㊁周作人㊁梁遇春㊁王文显㊁朱兆莘㊁顾维钧㊁丁文江㊁辜鸿铭㊁吴赉熙㊁杨丙辰㊁周廷旭㊁陈通伯㊁梁宗岱㊁盛成以及程锡庚㊂这批文章原本于1934年发表在上海英文杂志‘中国评论“(The China Critic)上,后由温源宁自己收录成书,由上海别发公司出版发行㊂关于‘天下月刊“的创办宗旨,孙科曾在发刊词中指出:‘天下月刊“作为一份中国人办的刊物,主要致力于向西方诠释中国,而不是向中国诠释西方㊂但是正如本刊名显示的那样(天下即宇宙),那些对人世间的男人和女人至关重要的任何话题,都在其范围之内㊂因此,对那些有志于增进国际文化理解的西方学者或别的国家的学者,我们同样欢迎他们的来稿㊂我们所要杜绝的只是当前的政治纷争㊂那些纯粹个人的琐议也将被排除在本刊的版面之外①㊂‘天下月刊“主要设置了五个栏目:社论栏(Editorial Commentary),大多由主编温源宁执笔,或论述当月国内外发生的重要事件,或描述国内外文化界动态,或简介当期刊物的主要内容,或说明编辑事务;专论栏(Articles)通常刊登3至6篇研究性的论文,其中很多论文都是同类研究的开拓之作,时至今日仍然代表着同类研究的一流水准;译文栏(Translations)全部登载中国古代文学㊁现代文学及思想方面作品的英文译文,开中国文学尤其是中国现代文学对外传播之先河;纪事栏(Chronicle)具有时事性,综述报道中国文艺界㊁出版界㊁教育界㊁科学界的动态与成就,以及展会预告,引导热爱中国文化的在华外国人士参与各项文艺①彭发胜:‘向西方诠释中国 天下月刊⓪研究“,清华大学出版社2016年版,第5页㊂活动;书评栏(Book Reviews)则逐一点评当时中外出版界出版的重要英文社科类书籍,主要是关于中国文化和中西文化交流方面的书籍㊂另设有机动栏目 通信栏 ,对刊物内容有不同意见者,皆可与编者进行学术意义上的互动交流㊂为了实现向西方诠释中国的创刊目的,‘天下月刊“组建了一支长期而稳定的国际撰稿队伍,如中国的撰稿者和译者,除吴经熊㊁温源宁㊁林语堂㊁全增嘏㊁姚莘农(姚克)㊁叶秋原等编辑部成员外,还有邵洵美㊁金岳霖㊁胡先骕㊁陈受颐㊁凌叔华㊁钱钟书等;外籍撰稿人士则有美国的福开森㊁恒慕义㊁项美丽,法国的裴化行,英国的博克塞等㊂‘天下月刊“始终坚持公正性㊁思想性的用稿原则,刊载了大量中外文人学者从各个方面介绍中国文化的翻译成果,以及从不同视角研究中国思想文化的学术论文,不仅为中国知识分子搭建了一个向西方世界宣传㊁介绍中国文化的优秀平台,而且为热爱中国传统文化的西方人士与汉学界人士提供了一个可以发表译介研究成果的中国媒介平台,成功地实现了东西方学术界与文化界的对话与交流,在中西文化交流史上占有重要的地位㊂(四)‘期刊索引“与‘日报索引“‘期刊索引“与‘日报索引“是中山文化教育馆创办的很有影响的索引杂志,是查检民国时期报刊史料的重要工具㊂在20世纪30年代,中国的报刊业极为发达,但现代意义上的索引事业却正处在起步阶段㊂中山文化教育馆十分重视索引的功用, 一个国家文化的兴盛,与其学术思想的发达,有密切的关系,而学术思想的发达,大半倚赖于治学工具的日臻完善;换句话说,工具愈精密,治学便愈容易,治学愈容易,则学术思想,便愈益发达 ㊂索引正是人们治学的重要工具,但以往的索引编制, 大都仅及于图书或某种事件方面,而于今日全国最为流行广泛的定期刊物,以及人们日常随时接触于眼帘的新闻报纸,则未免过于忽略,近年来虽然间有注意于这种事业的,卒为了环境的影响,不是范围狭小,便是取材不齐,以致不能臻于完善的境地,殊为缺憾 ㊂而民国年间报刊出版数量巨大, 即就今日全国出版的期刊而言,当不下一千余种,而新闻报纸,也不下数百余种,倘能尽其力之所及,搜集无余,编制一种完备的期刊索引,以贡献于社会,那么,对于一般治学之士,不但给予许多方便,且就节省的时间和精力而言,在效率的数字上,恐怕不是人们所能想像得到的罢! ①鉴于上述诸因,遂有‘期刊索引“与‘日报索引“之问世㊂341民国时期中山文化教育馆创办杂志知见录①‘发刊主旨“,‘期刊索引“1933年第1卷第1期㊂。

书法家刘大军简介

刘大军,字镇南,号云岳,1965年出生于山东省济南市,现为

中国书法家协会会员,山东省书法家协会理事,山东省书法家协会楷书艺术委员会委员,山东省书法家协会教育委员会委员。

刘大军自幼酷爱书法,师承于中国著名书法家张继先生。

他的书法作品,以工整、稳健、秀丽著称。

他的作品多次获得国内外书法比赛奖项,如第二届全国书法大赛优秀奖、2007年中国书法大赛优秀奖、2008年全国书法篆刻比赛优秀奖等等。

其中,他的作品《五福

临门》还被收录于《中华书法大典》之中。

刘大军的书法作品不仅在国内广受好评,也在国际上赢得了广泛的赞誉。

他曾多次应邀到日本、韩国、新加坡等国家和地区举办个人书法展,并受邀参加国际书法比赛。

他的作品被收藏于国内外多家博物馆、美术馆和私人收藏。

刘大军不仅是一位出色的书法家,还是一位优秀的书法教育家。

他曾担任山东师范大学艺术与设计学院教师,为学生们传授书法艺术。

他的教学风格深受学生们的喜爱和赞誉。

刘大军的书法作品,不仅是艺术品,更是一种文化传承和历史积淀。

他的作品不仅展现了中国书法的独特魅力,更是体现了中国传统文化的精髓和博大精深。

他的书法作品,不仅是一种艺术的享受,更是一种精神的追求。

刘大军是一位勤奋、执着、有追求的书法家。

他一直致力于推广和传承中国书法文化,为中国书法事业的发展做出了杰出的贡献。

相

信在未来的日子里,他的书法作品将会在更广泛的领域和更多的人群中得到欣赏和传承。

中国风水大师排名个人简介关键词:风水择日中国风水大师排名风水讲座华尔街风水师堪舆师王祥沣裴翁:又名裴伟胜,男、中国社会科学院研究生院《易经》智慧运用实战高级研修班主讲教授、清华大学国学智慧与应用高级研修班主讲教授。

中国易经协会、创始人兼会长、全球易经文化协会主席、全球风水协会主席、粤港澳建筑设师协会主席、中国建筑风水科学院博士生导师教授,中国风水工程院士,兼任中国风水岭南研究院执行院长,被易学界所公认的易学专家,成为当前中国易学界的领军人物之一。

邵伟华:我国著名的命理及易学专家。

出生于1936年12月,祖籍湖北鄂州,幼年在湖北咸宁成长,青中年落户西安,老年定居深圳。

从事过工、农、商、兵、当过干部,于易学、相学、四柱、建筑风水等学科的研究。

1987年起分别出席了国际和全国的《周易》学术研讨会,并在国内外发表多篇论文,中国易学界的领军人物之一,开始活跃于国内外易学界。

唐明邦,号云鹤,1925年1月23日生,重庆市忠县人。

国际统一易学联合会讲师团教授,世界当代十大杰出易学家,著名哲学家。

他出生贫农家庭,小时候上山放牛割草,下田栽秧割谷;农闲入私塾,读四书、五经。

韩炫烨,男,1966年出生,湖北省武汉市人。

1987年毕业于武汉大学水电学院,同年分配在湖北省电力系统担任计算机自动化控制工作,任工程师;2000年赴日本担当软件研发工作,2003年出任“中日合资?大连创一新技术有限公司”总经理;2008年赴北京出任“香港无名资本导向有限公司”中国区CEO,从事中小企业科技创投业务,2009年兼任“科技部中国科技金融促进会风险投资专家委员会”工作。

潘汝汮:(笔名潘玩字,号映竹)广西柳州人,中国太易玄空学第十三代传人,中国“易”学著名预测学家、风水学家、命理学家及姓名学家之一。

现任世界易和学术委员会常务理事,应用组副组长,风水专家组长,中国太易玄空学研究院院长、中国风水应用科学研究院第一副院长,中国国际易经学院第一副院长,广西堪舆学院院长,任五家大企业风水高级顾问。

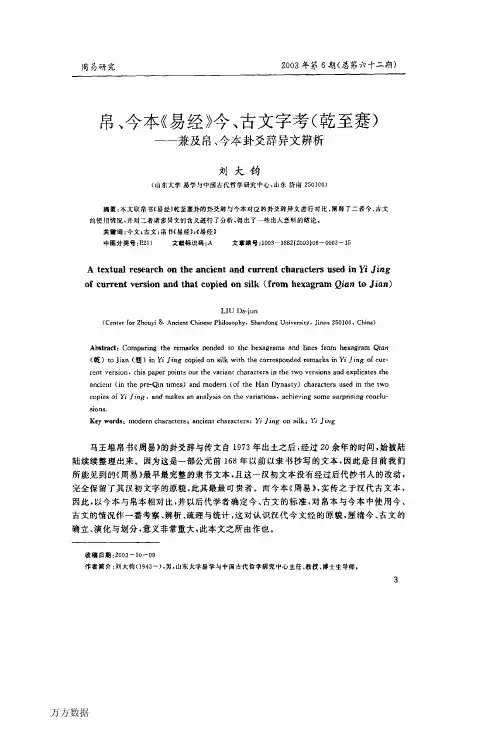

周易研究2003年第6期(总第六十=期)帛、今本《易经》今、古文字考(乾至蹇)——兼及帛、今本卦爻辞异文辨析刘大钧(山东大学易学与中圄古代哲学研究中心.山东济南250100)摘差:水文取帛书(易经》乾至蹇卦的卦聋辞与今本对应的卦爻辞异文进行对比,阐释了二着夸、古文们使媚情况,并对二者诸多异文的台义进行丁分析,得出了一些出』、惑料的结论。

美越词:夸文I古文}帛愀易经》{《易经》中圈分粪号:B2】】文献标识码:A文章编号:10033882f20。

3J06一0003—15A textual re s ea rc h o n the anci朗t and c ur re nt ch a ra ct e rs u s ed i n YlJingof cu r re n t v er si on and that c op i e d o n siIk(from hexag ra m Q融n to J£nn)L1U I)a—iu“Jversity。

Ji脚250100,chj腿)(c e n t e r f o r Zh。

u“&An de nt c h j n e s e P hj Jos叩hy,shandong u nA1’s t嘴ct;C o m p a r in g th e re mark s pended∞t hc h e x a g”m s a nd lj nc s fro m h e x a g r a m Q z口n (乾)t0Jian(蕤)in H』i Hg cop i e d s“with th e co rr es po nde d remarh i n n』lng ofr e n t ve r s i o n.r h i s p a p e r pojnts fhe v a r i a n t characters in f h e t w o v e rs i o n s an dexplicates t b eanc ic nt(i n t h e pre-Qi n t l m e s)a n d m o d e r n(o f t h e H a n I)yn a s‘y)ch a r ac t e rs u se d iⅡthe t w oof y l』1日g,a n d m a k e s anal拍is t h e v a na t i on s·a ch j e、.ing s o m e surprisin gc o p I e sco nc lu—s i o n sK e y wo rds:mo dern c h ar a c t e rs;a n c i e n t ch a r a c te r5;y f J Ing s“k;H』l”g马王堆帛书《周易》的卦爻辞与传文自1973年出土之后,经过20余年的时间,始被陆陆续续整理出来。

方智远Fang Zhiyuan蔬菜遗传育种专家。

出生于湖南省衡阳县。

1964年毕业于武汉大学生物系。

中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员、原所长,北京市科协副主席、十届全国政协委员、“十五”“863”计划生物技术与现代农业领域专家组成员。

长期主持甘蓝遗传育种研究。

1973年与课题组成员突破甘蓝自交不亲和系选育技术育成我国第一个甘蓝杂交种“京丰一号”,1979年首次发现甘蓝显性核基因雄性不育材料并带领课题组于90年代突破甘蓝雄性不育系选育技术。

主持育成不同类型甘蓝新品种20个在全国各地广泛推广。

种植面积约占全国甘蓝面积的50%,获国家发明一等奖一项、国家科技进步二等奖二项;发表科技论文80余篇,主编或参编着作15本,培养硕士、博士生20余名。

邱式邦(1911年- ),浙江吴兴人。

中国近现代农业昆虫学家、中国科学院资深院士、着名农业昆虫学家、植物保护学家,害虫综合防治、生物防治的开拓者、中国植物保护学会首位“植物保护终身成就奖”获得者,中国农业科学院植物保护研究所一级研究员。

毕业于上海沪江大学生物系。

曾任南京中央农业实验所技士。

1951年英国剑桥大学研究生毕业。

长期从事农业昆虫研究。

70年代以来,积极倡导和研究害虫综合防治,开展害虫天敌的保护利用和国外天敌资源的引入工作,建立我国生物防治的专业研究机构,创办和主编《中国生物防治》刊物,对发展我国害虫综合治理和生物防治事业作出了贡献。

曾获全国劳动模范金质奖章,全国科学大会奖,法国农业部功勋骑士勋章,中国科学院荣誉奖等项奖励。

发表论文106篇。

培养博士生2名,博士后1名,硕士生3名张子仪 Zhang Ziyi -),畜牧学专家、研究员、博士生导师。

1945年毕业日本帝国大学农类预科。

1952年回国。

前后任华北农业科学研究所畜牧系一级技术员、饲料组组长,中国农业科学院畜牧研究所副研、研究员。

1980-2001先后兼中国畜牧兽医学会常务理事、动物营养学分会秘书长常务副会长、会长、名誉会长;现兼任中国农学会计算机农业应用分会顾问、中国自动化学会农业专家系统专业委员会顾问、中国饲料工业协会副会长等职。

周易研究2008年第3期(总第八十九期) 收稿日期:2008-02-14作者简介:刘大钧(1943-),山东邹平人,山东大学易学与中国古代哲学研究中心主任、教授,中国哲学专业博士生导师。

① 本文所引帛书《衷》篇释文悉依《易学集成》(四川大学出版社,1998年版)之廖名春《帛书周易经传释文》,同时,为方便起见释文引文悉以简体排印。

读马王堆帛书《衷》篇刘大钧(山东大学易学与中国古代哲学研究中心,山东济南250100)摘要:本文主要系对帛书《衷》篇前半部分的解读,作者不仅对《衷》篇所释诸卦之文字进行了较为详细的训释,而且又将其所释之义与今本《易传》及汉魏诸家之说参照互通,得出了一些新的结论和看法。

如,认为《衷》篇解卦时使用了“旁通”说;通过文句格式的比较,发现《衷》篇前文所释诸卦之文字应早于《衷》篇后文及今本《系辞・下》的“三陈九卦”;通过对《说卦》相关文字的解读,证明在今、帛本“天地定位”章的差异问题上,应以帛本之说为是。

关键词:帛书;易传;衷;三陈九卦;天地定位中图分类号:B221 文献标识码:A 文章编号:1003-3882(2008)03-0003-07On the Chapter of Zhong of S ilk M anuscr i pt Excava ted a tM awangdu iL IU Da 2jun(Center for Zhouyi &Ancient Chinese Phil os ophy,Shandong University,J inan 250100,China )Abstract:This paper mainly discusses the first half part of the chap ter of Zhong (lit .i m partiality )of silk manuscri p t excavated at Ma wangdui .The author not only makes a textual research on the hexagra m s exp lained in the chap ter of Zhong ,but als o discusses the meaning of the hexagra m s in the light of the Yi Zhuan theories in the Han and W ei dynasties,and then gets s ome new conclusi ons .For exa mp le,the author regards that the theory of Pang tong (lit .extensively connected hexagra m s )is used in the chap ter of Zhong ;the exp lanati on in the first half part is comp leted earlier than that in the latter part and the content of inter p reting the nine hexagra m s by virtue f or three ti m es in the Great Treaties (Ⅱ)of current versi on as well;as f or the differences bet w een the current versi on and the silk manuscri p t on the chap ter of heaven and earth are positi oned,the author believes that the theory of the silk manuscri p t should be right by reading the related materials in the Treatise of Re m arks on the Trigram s .Key words:silk manuscri p t;Yi Zhuan;Zhong ;inter p reting the nine hexagra m s by virtue f or three ti m es;heaven and earth are posi 2ti oned《衷》篇云: 子曰:易之义阴与阳,六画而成章。

生态翻译学视域下电影《百鸟朝凤》的字幕翻译研究生态翻译学视域下电影《百鸟朝凤》的字幕翻译研究1. 前言随着生态问题的愈发严重,生态翻译学作为跨学科的研究领域越来越受到关注。

生态翻译学在翻译研究的视域下,关注的不仅仅是语言文字的转换,更重要的是翻译对于环境、文化和社会的影响。

本文将以中国电影《百鸟朝凤》的字幕翻译为例,分析生态翻译学在字幕翻译中的应用和挑战。

2. 生态翻译学简介生态翻译学是在生态学和翻译学交叉的学术领域,旨在探讨翻译在促进环境保护和可持续发展方面的作用。

生态翻译学关注环境术语、语境、科学知识传播和文化多样性等问题,试图在翻译过程中加强环境保护和文化可持续发展的意识。

3. 电影《百鸟朝凤》的背景介绍《百鸟朝凤》是中国导演刘大钧于2005年执导的一部电影,主要讲述了一个乐队在乡村间游走,挣扎于传统文化与现代化的夹缝中,在生态破坏的背后反思人与自然的关系。

4. 《百鸟朝凤》中的生态元素通过分析电影中的生态元素,如农田、森林、河流等,可以发现导演对于自然环境的深入关注。

电影中的乐曲直接呼应了大自然的声音,表达了人与自然的紧密关系和依赖。

5. 字幕翻译中的生态翻译学应用在字幕翻译中,生态翻译学应用主要体现在两个方面:术语翻译和文化适应。

首先,在处理科技术语和环境保护术语时,翻译需要确保准确传达科学信息,同时尽量避免对环境的误导。

其次,在针对不同文化背景的观众时,翻译需要适应不同文化认知,使得观众在欣赏电影的同时能够理解生态和文化的内涵。

6. 挑战与困惑在生态翻译学应用过程中,翻译者面临一些挑战和困惑。

首先,环境保护术语的翻译可能因为不同国家和地区的法律、政策和文化观念的差异而产生争议。

其次,科技术语的翻译往往具有高度专业性,需要翻译者具备丰富的科学知识背景和语言能力。

7. 结论生态翻译学为字幕翻译提供了新的视角和思路,通过对电影《百鸟朝凤》的字幕翻译研究,我们可以看到生态翻译学在环境保护和文化可持续发展方面的重要作用。

中国着名风水师排名个人简介关键词:风水择日中国风水大师排名风水讲座江苏风水师堪舆师优秀风水师吉信名:着名周易风水专家,中华周易文化协会会长,资深建筑风水设计师,高级室内建筑师,中国室内装饰协会评审委员会主任,中国建筑装饰协会评审专家委员,曾担任海口市周易协会副会长,海南省周易协会理事副会长,周易学院院长、中国建筑设计学会主席;担任多所大学国学智慧与周易风水研修班主讲教授,国内外多家企业周易风水顾问,是在国内最早提出将周易风水学运用到室内建筑设计课程中的理论实践专家,被易学界所公认的周易风水专家,成为当前中国易学界的领军人物之一。

刘建忠:字:东方,号:云城隐士。

着名的命理及风水专家,中华周易文化协会副会长,山西分会会长,自幼学习风水,四柱预测学,骨相学。

特别是摸骨断命,深得嫡传,是现在晋,冀,蒙地区唯一一位摸骨测命大师。

同时是我国着名的命理及易学专家,是较早将《易经》应用于建筑风水研究,心里咨询与企业管理领域中的资深专家之一,曾多次应邀参加房地产项目的前期论证,建筑风水评估,项目规划设计等工作。

在多年的易学实践当中,先后为大型煤矿,地产开发,工业园区等数万企业和个人进行姓名设计,命理咨询和风水策划,实现了许多企业和个人的腾飞。

唐明邦,号云鹤,1925年1月23日生,重庆市忠县人。

国际统一易学联合会讲师团教授,世界当代十大杰出易学家,着名哲学家。

他出生贫农家庭,小时候上山放牛割草,下田栽秧割谷;农闲入私塾,读四书、五经。

邵伟华:我国着名的命理及易学专家。

出生于1936年12月,祖籍湖北鄂州,幼年在湖北咸宁成长,青中年落户西安,老年定居深圳。

从事过工、农、商、兵、当过干部,于易学、相学、四柱、建筑风水等学科的研究。

1987年起分别出席了国际和全国的《周易》学术研讨会,并在国内外发表多篇论文,中国易学界的领军人物之一,开始活跃于国内外易学界。

韩炫烨,男,1966年出生,湖北省武汉市人。

1987年毕业于武汉大学水电学院,同年分配在湖北省电力系统担任计算机自动化控制工作,任工程师;2000年赴日本担当软件研发工作,2003年出任“中日合资?大连创一新技术有限公司”总经理;2008年赴北京出任“香港无名资本导向有限公司”中国区CEO,从事中小企业科技创投业务,2009年兼任“科技部中国科技金融促进会风险投资专家委员会”工作。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

海内外学术界公认,当代《周易》热始于一九八七年岁末在山东大学举行的首届国际《周易》研讨会。

这次会议的策划者和组织者是当时的山东大学哲学系副教授、现任山东大学《周易》研究中心主任、《周易研究》杂志主编、中国《周易》学会会长刘大钧教授。

会议代表向他鞠躬致意

一九八七年十二月五日,二百八十名来自六个国家和台湾、香港地区以及中国内地《周易》学者聚集在山东大学,围绕“周易与中国文化”问题进行研讨。

与会代表深知,这次聚会来之不易。

在开幕式上,来自美国哥伦比亚大学年近八旬的钟教授提议:海外学者站起来向刘大钧致意!

这位德高望重的老学者话音一落,二十多位海外学者齐刷刷站起来,国内学者也站起来,主席台的人也跟着站起来。

大家向刘大钧鞠躬致意!

此时,刘大钧眼含热泪,双手抱拳,高高举起,向与会者频频还礼。

据说这种动人的场景在中国学术会议史是空前的。

为了召开这次大会,刘大钧倾尽心力。

他四上北京,向国家教委有关官员阐述《周易》这门古老学说在当代的学术价值,终获批准召开这次国际性研讨会;为了筹集经费,他四处游说,得到当时山东省省长李昌安支持,拨给会议经费。

由于中央电视台、中国新闻社等海内外传媒的热情传播,神州《周易》热从此拉开序幕,刘大钧的名字广为人知。

这一年,他才四十五岁。

梁漱溟的故事激励他奋发

刘大钧生在山东济南一个普通人家。

外祖父是北京大学毕业生,与毛泽东同年,敏学博问,毕生研究周易,尤精虞翻易学。

虞翻是汉代易学家,其学术被人们称谓“西汉古易正宗”。

这位老先生一生不求闻达,在中学任语文教师之余以读书为乐。

他书房中悬挂着这样一幅对联:书不读秦汉以下;意常在山水之间。

受其影响,刘大钧很小就对易学发生兴趣。

他对易学的悟性,也颇受老先生的欣赏,并认定将来必成大器。

老先生的教学方法是传统的一套。

他要求刘大钧一遍一遍地诵读古书,尤其是秦汉以前的典籍。

他相信古人“书读千遍,其义自见;书读万遍,鬼神知之”的道理。

他要求刘大钧读易要读原文,经常从易经和易传中抽查一段,看其是否诵读如流。

刘大钧一九六一年高中毕业后,梦想进入山东大学深造,但连考三年未能如愿。

他是个优秀的学生,不知道为什么考不上。

很久以后他才知道,因为他父

亲早年曾加入国民党,他二哥又是“右派分子”,他的档案上写有“该生不宜录取”的政治审查结论。

他一度心灰意冷。

他外祖父用这样一番话来激励他:“考不上算什么?你看人家梁漱溟,考北大没考上一跺脚就走:“十年以后我来教北大!”

梁漱溟是刘大钧崇拜的英雄。

他决心象梁漱溟那样自强不息。

他从山东大学落榜,果然又进入山东大学工作,不过不在十年之后,而是在十七年之后。

可惜他外祖父未能亲眼看到这一天。

梁漱溟的奋斗精神令刘大钧终生难忘。

他创办《周易研究》学刊时,就特地请梁先生题写刊名。

他还当面问梁漱溟当时是怎么回事,不料梁先生回答说:“没那回事,那是误传!”原来是一个美丽的传说。

是刘大钧外祖父误听误传,还是老先生有意编造这个故事来激励刘大钧立志奋发,人们不得而知,也并不重要。

一个误传激励刘大钧创造出一个真实的人生故事:他三次考不上山东大学,十七年后到山东大学工作,三十年后成为山东大学的知名教授。

他是山东大学的骄傲。

胡乔木最初发现他

从报考落榜到进入山东大学任教的十七年,是刘大钧苦读的十七年。

刘大钧未能迈进六十年代大学门坎,也由于同样的原因,未能进入当时普遍认为可以捧铁饭碗的国有企业,只能到一家街道办的集体所有制的企业当工人。

寒来暑往,春去秋来。

刘大钧没有一天放松自己。

他到三十多岁才成家。

妻子郝清英美丽聪慧,识见过人。

一九七八年夏天,妻子鼓励他:“你的学问已到家,应该写文章发表。

”妻子为他挥扇,在酷暑中刘大钧完成第一篇学论文《读史释易》。

稿成后投给中国哲学界最高学术刊物《哲学研究》。

该刊是由中国社会科学院哲学所主办的。

当时的社会科学院院长胡乔木注意到这篇文章。

浩劫之后的学术界,真是满目荒芜,百废待兴。

思才若渴的胡乔木问:“全国研究《周易》的学者不多,怎么没听说刘大钧这个名字?”他指示该刊理论部主任蒙先生查访刘大钧。

蒙先生奉命到济南,在一个杂乱的小院子里找到刘大钧的家。

那天是星期天,刘大钧外出未归。

院子里一位老太太告诉蒙先生:“刘大钧这个人可了不得,每天五点钟就起来在院子里背东西,他可是个人才。

”一位比刘大钧年长三十多岁的老书法家说:“刘大钧可是个大学问家,写诗编对子脱口而出。

”

刘大钧外祖父并没有丰富的藏书,他读书是通过各种办法一本一本从图书馆偷偷借出来的。

因为他读的不是当时流行的政治书籍,而是线装书,其行为为那个时代所不容。

他被抄了几次家,包括二百多万字的读书笔记也被抄去焚毁。

躲在家中读书也会招祸,他不识字的母亲受到惊吓,见到有字的纸就自己烧掉。

刘大钧苦读的经历深深打动了蒙先生。

蒙先生临行前留下一句话:“看来你不会在这里呆很久了。

”这时刘大钧是工厂仓库保管员。

蒙先生走后不久,一纸调令使刘大钧走进山东大学哲学系。

后来他才知道,是胡乔先生给当时山东大学校长写了推荐信,希望吸收这位没有大学文凭的校外

学者。

刘大钧始终没有机会向这位学界长者又是人生知己表达心中的敬仰之情。

在胡乔木去世时他写下这样一幅挽联:苍藤带雨叶有泪;乔木临风干自鸣。

以弘扬大易文化为己任

工作条件改善之后,刘大钧教授不断推出易学研究著作:《周易概论》、《周易古经白话解》(与林忠军合著)、《周易传文白话解》(与林忠军合著)、《纳甲筮法》。

此外尚有音像著作《周易讲座》。

人们通常所说的《周易》,包括《周易古经》和《周易大传》。

这是中国古代的一部分内容丰富的文化宝典,含有非常重要的深湛的思想,二千多年来曾经启迪了许多学者思想家的智慧,成为历代学术发展的源泉,被学术界称之为“五经之首”,“大道之源”。

刘大钧以弘扬大易文化为己任。

国际易经学会会长、美籍学者成中英教授曾用“三个里程碑”的说法来评论当代中国《周易》研究的进展。

这三个重要事件都是刘大钧创造的:他的1987年发起第一届国际《周易》研讨会;1988年建立山东大学周易研究中心;随后创办《周易研究》杂志。

《周易研究》坚持“象数义理兼顾,汉易宋易并容”的编辑方针,现在印数近三万,二万六千个订户遍及二十八个国家和地区,是学术界公认的研究《周易》的权威性刊物。

为了推动海峡两岸《周易》的学术交流,一九九三年五月,“首届海峡两岸周易学术研讨会”在山东大学举行。

一九九五年夏天,刘大钧率团到台湾参加“第二届海峡两岸周易研讨会”。

这个研讨会将每两年召开一次,轮流在两岸举行。

今天,《周易》已成为一部“仁者见仁,智者见智”雅俗共赏的书。

甚至可以说,当代《周易》热的真正支点是《周易》筮法热。

应该怎样看待这一文化现象?

刘大钧,《易》本卜筮之书。

许多人学《易》是从卜筮入手的,历代的《周易》学研究大家,皆精筮法。

冯友兰先生一九八七年发给济南国际《周易》学术讨论会的贺信中曾说:“我有个建议,研究《周易》当然以《周易》哲学为主,但《周易》本来是一部筮书,《周易》的哲学思想有些与筮法有关,因此对筮法也要作调查研究作。

”

他说,我认为,《周易》占筮作为一种在中国存在了几千年的文化现象,确有对其进行研究的必要。

若一味进行贬抑,则只能起到适得其反的效果。

当然,我们研究筮法,绝对不能仅仅以一个明白占筮之道的卫士标准要求自己,而要以一个“善世而不伐,德博而化”的君子德风去探索其渊蕴,研究其人事之终始,并进而体验“生生之谓易”的伟大境界。

古人有“善易者不占”的说法,刘大钧持其研究《周易》筮法的新著《纳甲筮法》赠予笔者,扉页上写道:“数术不演仁者寿;龟筮岂卜贤人愚。

”妙哉!

名传天下的刘大钧教授正当盛年。

他仍然保持过去寒窗苦读时的习惯,五时起床读书做事。

他有许多新的梦想。

他要筹集一笔资金,成立“刘大钧周易研究基金会”,推动《周易》研究的发展。

他相信他的奋斗会获得成功。

2005-7-27 11:11:04。