2023数据的离散程度北师大版数学初二下册教案

- 格式:docx

- 大小:18.18 KB

- 文档页数:4

数据的离散程度教学目标1.能通过实例知道描述一组数据的分布时,除关心它的集中趋势外,还需分析数据的波动大小。

2.能了解数据离散程度的意义。

教学重点能通过实例知道描述一组数据的分布时,除关心它的集中趋势外,还需分析数据的波动大小。

教学难点能了解数据离散程度的意义。

教学过程一、创设情境1、投影课本P138引例。

(通过对问题串的解决,使学生直观地估计从甲、乙两厂抽取的20只鸡腿的平均质量,同时让学生初步体会平均水平相近时,两者的离散程度未必相同,从而顺理成章地引入刻画数据离散程度的'一个量度极差)2、极差:是指一组数据中最大数据与最小数据的差,极差是用来刻画数据离散程度的一个统计量。

二、新课讲解:引例:问题:从甲、乙两种农作物中各抽取10株苗,分别测得它的苗高如下:(单位:cm)甲:9、10、 10、13、7、13、10、8、11、8;乙:8、13、12、11、10、12、7、7、10、10;问:(1)哪种农作物的苗长的比较高(我们可以计算它们的平均数:= )(2)哪种农作物的苗长得比较整齐?(我们可以计算它们的极差,你发现了 )归纳:(一)例题讲解:例1、段巍和金志强两人参加体育项目训练,近期的5次测试成绩如下表所示,谁的成绩比较稳定?为什么?、测试次数第1次第2次第3次第4次第5次段巍 13 14 13 12 13金志强 10 13 16 14 12给力提示:先求平均数,在利用公式求解方差。

三、实例分析,探究概念引入:在本章我们已经学习了利用随机抽样来获取样本数据,利用统计表、统计图描述样本取值规律,利用平均数、中位数和众数来刻画样本的集中趋势,而这些研究的目标是用样本估计总体.请分析以下实例,并作出判断.问题1:假如你是一位省队教练员,现在要从某基地推荐的两名射击运动员中选择一名加入省队,你将如何选择?师生活动:经分析,首先要获取数据.预设:方案一,调取两名运动员之前的训练成绩数据;方案二,现场测试,得到成绩数据.教师总结:本质上都是随机抽样,用样本估计总体.设计意图:以实际问题为背景,使学生迅速进入情境,复习获取数据方法的同时,渗透用样本估计总体的思想.四、知识点:1、极差:一组数据中的最大值与最小值的差叫做极差。

教学设计数据的离散程度教学目标1.了解刻画数据离散程度的三个量——极差、方差和标准差,能借助计算器求出一组数据的标准差.2.经历探索表示数据离散程度的过程,体会刻画数据离散程度的意义.3.经历用方差刻画数据离散程度的过程,发展数据分析观念.教学重难点重点:经历用方差刻画数据离散程度的过程,了解刻画数据离散程度的三个量——极差、方差和标准差.难点:抽象出刻画数据离散程度的统计量——方差.教学过程导入新课多媒体展示章首折线统计图,如图.图中反映的甲、乙、丙三个选手的射击成绩,这三人谁的成绩较好?你是怎么判断的?让学生独立思考,教师巡视,了解学生的解答情况,然后找学生代表回答.生:从图中可以看出甲、乙两人的射击成绩整体水平比丙的好,所以只需要计算出甲、乙两位选手射击成绩的平均数.师:下面我们具体来算一算甲、乙两位选手射击成绩的平均数.生:通过计算,可知甲、乙两位选手射击成绩的平均数都是7.9环.师:甲、乙的平均成绩相同,你认为哪个选手更稳定?你是怎么看出来的?生:由图可知甲的最好成绩是10环,最差成绩是4环,而乙的最好成绩是9环,最差成绩是7环,所以甲的成绩差较大,故乙选手更稳定.师:由此可知刻画一组数据的稳定性,用数据的集中趋势来解决是不适合的,我们这节课就来探究解决这个问题的方法.设计意图:从学生熟悉的现实生活出发,容易激发学生的学习兴趣,同时也让学生体会到数学来源于生活,服务于生活的道理.探究新知一、预习新知请同学们自主预习课本149~151页,解决本节开头的问题.展示问题为了提高农副产品的国际竞争力,一些行业协会对农副产品的规格进行了划分.某外贸公司要出口一批规格为75g的鸡腿,现有2个厂家提供货源,它们的价格相同,鸡腿的品质也相近.质检员分别从甲、乙两厂的产品中抽样调查了20只鸡腿,它们的质量(单位:g)如下:甲厂:757474767376757777747475757673 7673787772乙厂:757872777475737972758071767773 7871767375把这些数据表示成下图:师:你能否根据所给的数据做出应该购买哪个厂的鸡腿的决定?生:甲、乙两厂抽取的鸡腿规格为75g的产品比例都是20%,所以不能做出决定.师:你能从图中估计出甲、乙两厂抽取的鸡腿的平均质量吗?生:(思考)估计鸡腿的平均质量为75g.师:那么,你能求出甲、乙两厂抽取的鸡腿的平均质量吗?看看你的估计是否准确,并在图中画出纵坐标等于平均质量的直线.生:根据给出的数据,计算得x甲=75g,x乙=75g.师:同学们完成得很好.从甲厂抽取的这20只鸡腿质量的最大值是多少?最小值又是多少?它们相差几克?从乙厂抽取的这20只鸡腿质量的最大值又是多少?最小值呢?它们相差几克?生:甲厂抽取的这20只鸡腿质量的最大值是78g,最小值是72g,它们相差78-72=6(g);而从乙厂抽取的这20只鸡腿质量的最大值是80g,最小值是71g,它们相差80-71=9(g).师:如果现在考虑鸡腿的规格,你认为外贸公司应该购买哪个厂的鸡腿?生:因为甲厂鸡腿的数据相对于平均数的偏差较小,所以我认为应购买甲厂的鸡腿.学生总结,教师指导:实际生活中,人们往往还关注数据的离散程度,即它们相对于集中趋势的偏离情况.因此,我们引入一个新的统计量——极差,它是刻画数据离散程度的一个统计量.极差是指一组数据中最大数据与最小数据的差.师:从这个问题中我们发现:极差越大,偏离平均数越大,产品的质量(性能)越不稳定.设计意图:通过实际问题创设教学情境,让学生感受仅由平均水平是很难对所有事物进行分析的,从而顺利地引入极差.这样,既吸引了学生的注意力,又激发了学生的求知欲,也能让学生感受到数学知识就在生活之中.巩固练习在某次数学测验中,某一小组五位同学成绩分别为60,70,80,90,100,那么这一小组同学成绩的极差为_____.答案:40二、合作探究随着市场的激烈竞争,丙厂也参与了竞争,从该厂抽样调查了20只鸡腿,数据如下图所示.对于甲、丙两厂,又该如何选择呢?教师先引导学生通过计算对比两厂抽取鸡腿质量的平均数和极差.丙厂这20只鸡腿质量的平均数为x 丙,计算得x 丙=75.1 g,极差为79-72=7(g).师:从得到的数据来看应该选哪个厂的鸡腿?生:甲厂.师:甲厂的数据是不是明显优于丙厂呢?生:不是,两厂的平均数差不多,极差也相差不大.再引导学生如何刻画甲、丙两厂这20只鸡腿的质量与其平均数的差距? 这时应提出探讨74 g 和76 g 的鸡腿的偏离程度是否一样,由此提出用鸡腿质量和平均数的差的绝对值来刻画.最后教师提出问题在甲、丙两厂中,你认为哪个厂的鸡腿质量更符合要求?为什么?师:我们探讨了用极差和平均数来表示数据的离散程度,数据的离散程度还可以用方差或者标准差来刻画.请同学们阅读教材,并思考计算一组数据的方差的步骤.阅读两分钟,学生独立完成阅读后总结计算方差的步骤,教师强调:方差是各个数据与平均数差的平方的平均数,即s 2=1n [(x 1-x )2+(x 2-x )2+…+(x n -x )2],其中x 是1x ,2x ,…,n x 的平均数,s 2是方差,而标准差s 就是方差的算术平方根.让学生独立计算两厂的方差并比较,等待学生完成后教师强调:(1)极差和标准差的单位和原单位一致;(2)方差的单位应该为原单位的平方,但是不具有什么实际意义,一般都省略不写.(3)计算器不具有求方差的功能,可以先求出标准差,再平方即可求出方差.教师强调:一般而言,一组数据的极差、方差或标准差越小,这组数据就越稳定.典型例题例求数据7,6,8,8,5,9,7,7,6,7的方差和标准差.【问题探索】怎样求一组数据的方差和标准差?【解法一】因为这组数据的平均数为110(7×4+6×2+8×2+5+9)=7,所以s2=110[(7-7)2+(6-7)2+(8-7)2+(8-7)2+(5-7)2+(9-7)2+(7-7)2+(7-7)2+ (6-7)2+(7-7)2]=1.2,[来源:学+科+网Z+X+X+K]所以标准差s=30 5.【解法二】将各数据减7,得新数据:0,-1,1,1,-2,2,0,0,-1,0.由题易知,新数据的平均数为0,所以s2=110[02+(-1)2+12+12+(-2)2+22+02+02+(-1)2+02-10×02]=1.2,所以标准差s=30 5.【总结】计算一组数据的方差和标准差的步骤:先计算该组数据的平均数(或需加减的数值),然后按方差(或标准差)的计算公式计算.课堂练习1.人数相同的八年级(1)(2)两班学生在同一次数学单元测试成绩中班级平均分和方差如下:x甲=x乙=80,2甲s=200,2乙s=65,成绩较为稳定的班级是()A.甲班B.乙班C.两班成绩一样稳定D.无法确定2.已知一组数据:15,13,15,16,17,16,14,15,则这组数据的极差与众数分别是()A.4,15B.3,15C.4,16D.3,163.将一组数据中的每个数据都减去同一个数,那么下列结论成立的是( )A.方差改变,平均数不变B.方差和平均数都不变C.方差改变,平均数改变D.方差不变,平均数改变4.(1)已知一组数据1,2,3,4,5的方差为2,则另一组数据11,12,13,14,15的方差为________.(2)已知一组数据1x ,2x ,…,n x 的方差是2s ,则新的一组数据a 1x +1,a 2x +1,…,a n x +1(a 为常数,a ≠0)的方差为________.(用含a ,s 的代数式表示)参考答案1.B2.A3.D4.(1)2 (2)22s a课堂小结(学生总结,老师点评)1.极差:极差是指一组数据中最大数据与最小数据的差.2.方差:即s 2=1n [(x 1-x )2+(x 2-x )2+…+(x n -x )2],其中x 是1x ,2x ,…,n x 的平均数,s 2是方差,而标准差s 就是方差的算术平方根.布置作业习题6.5第1,2题板书设计第六章 数据的分析4 数据的离散程度第1课时 极差、方差和标准差[(x1-x)2+(x2-x)2+…+(x n-x)2].方差的计算公式:s2=1n一般而言,一组数据的极差、方差或标准差越小,这组数据就越稳定.。

北师大版数学八年级上册4《数据的离散程度》教学设计2一. 教材分析《数据的离散程度》是北师大版数学八年级上册第四章的内容。

本节内容是在学生学习了平均数、中位数、众数等统计量的基础上,引入数据的离散程度的概念,让学生体会数据离散程度在实际生活中的应用,培养学生的数据分析观念,提高学生解决实际问题的能力。

二. 学情分析学生在七年级时已经学习了平均数、中位数、众数等统计量,对统计学有了初步的了解。

但是,对于数据的离散程度的概念,学生可能比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过实际例子,体会数据离散程度的意义,理解方差、标准差等概念。

三. 教学目标1.了解方差、标准差的概念,会计算一组数据的方差和标准差。

2.通过对实际问题的分析,体会数据离散程度在生活中的应用。

3.培养学生的数据分析观念,提高学生解决实际问题的能力。

四. 教学重难点1.重点:方差、标准差的概念及计算方法。

2.难点:理解方差、标准差在实际问题中的应用。

五. 教学方法采用情境教学法、案例教学法和小组合作学习法。

通过实际例子引入概念,让学生在解决实际问题的过程中,体会数据离散程度的意义,理解方差、标准差等概念。

六. 教学准备1.准备相关的生活案例,用于引导学生理解数据离散程度的意义。

2.准备方差、标准差的计算方法的教学PPT。

3.准备小组讨论的问题和任务。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个实际案例,让学生感受数据的离散程度。

例如,给出一组学生的身高数据,让学生观察这组数据的离散程度。

2.呈现(10分钟)介绍方差、标准差的概念,并通过PPT展示方差、标准差的计算方法。

同时,让学生通过计算,找出给定数据集的方差和标准差。

3.操练(10分钟)让学生分组讨论,每组选取一个生活案例,运用方差、标准差的概念和计算方法,分析案例中数据的离散程度。

4.巩固(10分钟)让学生回答以下问题,巩固本节课所学内容:1)什么是方差?什么是标准差?2)如何计算一组数据的方差和标准差?3)方差和标准差在实际生活中有哪些应用?5.拓展(10分钟)让学生思考:除了方差和标准差,还有哪些方法可以衡量数据的离散程度?并让学生进行小组讨论。

6.4 数据的离散程度〔2〕教学设计【教材地位】本节课是学生在学习了多种数据代表后,进一步熟悉数据代表的作用,是学生在初步认识后的一个必要稳固和完善,对学生在选择数据代表,准确灵活的统计数据所需要的分析能力有着重要作用。

【教学目标】1. 进一步认识数据的离散程度;2.学会用合理的数据代表去分析解决简单的实际问题.【教学重点】能用合理的数据代表去分析判断整体的数据情况;【教学难点】方差的计算与认识.【教学过程】一、温故知新1.什么是极差、方差、标准差?2.方差的计算公式是什么?3.一组数据的方差与这组数据的波动有怎样的关系?4.计算以下两组数据的方差:(1) 1,2,3,4,5;(2)105,102,98,101,99.设计:方差的概念很多学生刚接触,计算公式相对复杂,通过课前的回忆和简单数字的计算,让学生多算一算,明白算理,为后面的学习做好铺垫。

二、问题导入人数相同的八年级〔1〕、〔2〕两班学生在同一次数学单元测试中,班级方差如下:则以下哪种说法比拟合理?A.甲班学生成绩方差大,所以较差;B.乙班学生成绩方差小,所以较好;C.两班成绩从方差来看,乙班成绩波动更小,更稳定.设计:通过这个例子,让学生产生一些认知冲突,明白方差与数据好坏的关系.三、问题探究某从甲、乙两名优秀选手中选一名选手参加全生运动会跳远比赛。

该预先对这两名选手测试了10次,测试成绩如下表:(1)他们的平均成绩分别是多少?(2)甲、乙这10次比赛成绩的方差分别是多少?(3)比拟一下这两名运发动的成绩谁更好?(4)历届比赛说明,成绩到达5.96m 就很可能夺冠,你认为为了夺冠应选谁参加这项比赛?(5)如果历届比赛说明,成绩到达6.10m就能打破记录,你认为为了打破记录应选谁参加这项比赛?设计:本环节设置了从不同角度看一组数据,从而判断出预支的结果,旨在培养学生能科学正确的利用所学的知识进行分析的能力。

四、课堂练习1.甲、乙两班举行电脑汉字输入比赛,参赛学生每分钟输入汉字的个数统计结果如下表:某同学分析上表后得出如下结论:①甲、乙两班学生成绩平均水平相同;②乙班优秀的人数多于甲班优秀的人数(每分钟输入汉字≥150个为优秀);③甲班成绩的波动比乙班大.上述结论正确的有_________________ .2.为了从甲、乙两名学生中选择一人去参加电脑知识竞赛,在相同条件下对他们的电脑知识进行10次测验,成绩〔单位:分〕如下:(1)根据上表数据填写下表:〔2〕利用以上信息,请从不同的角度对甲、乙两名同学的成绩进行评价.设计:本环节要求学生能灵活的选择数据,作出合理的判断,既稳固了所学的知识,又加强了对不同数据代表的更完整的认识,同时也提升了学生的分析能力和表达能力。

6.4.1 数据的离散程度【学习目标】1.经历表示数据离散程度的几个量度的探索过程;2.了解刻画数据离散程度的三个量度——极差、方差、标准差;3.能借助计算器求出相应的数值,并在具体问题情境中加以应用;4.通过实例体会用样本估计总体的思想。

过程与方法:经历表示数据离散程度的几个量度的探索过程,通过实例体会用样本估计总体的统计思想,培养学生的数学应用能力。

一、复述回顾:(二人小组完成)1.我们研究过刻画数据的“平均水平”的统计量有哪些?分别是怎样刻画数据的“平均水平”的?2.求平均数有哪几种方法?二、设问导读:阅读课本P149-151完成下列问题:1.甲、乙两厂被抽取鸡腿的平均质量分别是x甲=_____,x乙=______,甲厂抽取的这20只鸡腿质量的最大值是_____,最小值是______,极差为_____克, 乙厂抽取的这20只鸡腿质量的最大值是_____,最小值是______,极差为_____克. 如果只考虑鸡腿的规格,外贸公司应购买____厂的鸡腿,因为___厂鸡腿规格比较_____,在______左右摆动幅度较___.2.如果两组数据的平均值一样,这种情况下,人们除了关心数据的“平均值”即“_______”外,人们往往还关注数据的________,即相对于“________”的_________.从上图也能很直观地观察出:甲厂相对于“平均水平”的偏离程度比乙厂相对于“平均水平”的偏离程度____.3. 甲、丙厂20只鸡腿的质量与其平均数的差的和都为____,由此可知不能用各数据与平均数的差的和来衡量这组数据的_______.这种情况下,可以用各个数据与平均数之___的____的______来刻画,即方差.4. 描述一组数据的波动大小的量不止一种,最常用的_____、_____、_______;标准差就是_____的_____平方根. 一般而言,一组数据的极差、方差或标准差越小,这组数据就越_____.5.阅读P150例题,并仿照例题格式完成做一做:(1)丙厂20只鸡腿的平均质量x丙=___,方差S2丙=___.(2)∵___________,___________∴_____厂的产品更符合规格.6.使用计算器计算一组数据的标准差与方差的大体步骤是;进入_______状态,输入_____,按键就可得出_______.再______即可求出_______.利用器可求s甲2=______ s丙2=________.根据计算的结果,____厂的产品更符合要求.三、自学检测:1.一组数据:473、865、368、774、539、474的极差是 .2.下列几个常见统计量中能够反映一组数据波动范围的是()A.平均数B.中位数C.众数D.极差3.为了判断甲、乙两个小组学生英语口语测验成绩哪一组比较整齐,通常需要知道两组成绩的()A.平均数B.方差C.众数D.中位数4.甲、乙两名学生在相同的条件下各射靶10次,命中的环数如下:甲:7、8、6、8、6、5、9、10、7、4乙:9、5、7、8、7、6、8、6、7、7经过计算,两人射击环数的平均数相同,但S2甲S2乙,所以确定去参加比赛。

新版华东师大版八年级数学下册《20.3数据的离散程度》教学设计一. 教材分析华东师大版八年级数学下册《20.3数据的离散程度》是数据处理单元的重要内容。

这部分内容主要让学生了解和掌握离散程度的定义、计算方法以及其在实际问题中的应用。

通过这部分的学习,学生能更好地理解数据的分布特征,提高解决实际问题的能力。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经学习了数据的收集、整理、描述等基本知识,具备了一定的数据处理能力。

但学生在理解离散程度的含义和计算方法上可能存在一定的困难,因此,在教学过程中,需要教师耐心引导,让学生充分理解离散程度的概念和意义。

三. 教学目标1.了解离散程度的定义和计算方法。

2.能够运用离散程度分析实际问题,提高解决实际问题的能力。

3.培养学生的数据处理能力和逻辑思维能力。

四. 教学重难点1.离散程度的定义和计算方法。

2.离散程度在实际问题中的应用。

五. 教学方法1.采用问题驱动的教学方法,引导学生主动探究离散程度的定义和计算方法。

2.利用实例分析,让学生直观地理解离散程度的意义和应用。

3.采用小组合作学习,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

4.利用多媒体辅助教学,提高学生的学习兴趣和效果。

六. 教学准备1.准备相关实例和练习题,用于课堂分析和练习。

2.准备多媒体教学课件,用于辅助教学。

3.准备小组讨论的素材,用于促进学生合作学习。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾之前学过的数据处理知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(15分钟)教师通过多媒体课件呈现实例,让学生观察和分析数据分布的离散程度。

学生通过实例直观地感受离散程度的意义。

3.操练(20分钟)教师引导学生运用离散程度的计算方法,对给定的数据进行分析和计算。

教师为学生提供必要的指导,并检查学生的计算结果,及时给予反馈。

4.巩固(10分钟)教师通过练习题让学生进一步巩固离散程度的概念和计算方法。

学生独立完成练习题,教师巡回指导,解答学生的疑问。

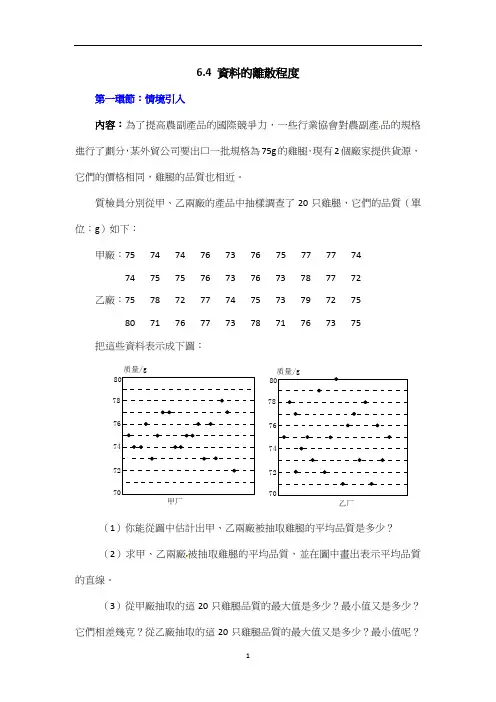

6.4 資料的離散程度第一環節:情境引入內容:為了提高農副產品的國際競爭力,一些行業協會對農副產品的規格進行了劃分,某外貿公司要出口一批規格為75g的雞腿.現有2個廠家提供貨源,它們的價格相同,雞腿的品質也相近。

質檢員分別從甲、乙兩廠的產品中抽樣調查了20只雞腿,它們的品質(單位:g)如下:甲廠:75 74 74 76 73 76 75 77 77 7474 75 75 76 73 76 73 78 77 72乙廠:75 78 72 77 74 75 73 79 72 7580 71 76 77 73 78 71 76 73 75把這些資料表示成下圖:质量/g甲厂乙厂(1)你能從圖中估計出甲、乙兩廠被抽取雞腿的平均品質是多少?(2)求甲、乙兩廠被抽取雞腿的平均品質,並在圖中畫出表示平均品質的直線。

(3)從甲廠抽取的這20只雞腿品質的最大值是多少?最小值又是多少?它們相差幾克?從乙廠抽取的這20只雞腿品質的最大值又是多少?最小值呢?它們相差幾克?(4)如果只考慮雞腿的規格,你認為外貿公司應購買哪家公司的雞腿?說明你的理由。

在學生討論交流的的基礎上,教師結合實例給出極差的概念:極差是指一組資料中最大資料與最小資料的差。

它是刻畫資料離散程度的一個統計量。

目的:通過一個實際問題情境,讓學生感受僅有平均水準是很難對所有事物進行分析,從而順利引入研究資料的其它量度:極差。

注意事項:當一組資料的平均數與中位數相近時,學生在原有的知識與遇到問題情境產生知識碰撞時,才能較好地理解概念。

第二環節:合作探究內容1:如果丙廠也參與了競爭,從該廠抽樣調查了20只雞腿,它們的質量數據如下圖:质量/g(1)丙廠這20只雞腿品質的平均數和極差分別是多少?(2)如何刻畫丙廠這20只雞腿的品質與其平均數的差距?分別求出甲、丙兩廠的20只雞腿品質與其相應平均數的差距。

(3)在甲、丙兩廠中,你認為哪個廠的雞腿品質更符合要求?為什麼?數學上,資料的離散程度還可以用方差或標準差刻畫。

课时目标1.能够理解一组数据的极差、方差、标准差,并能用它们对数据的离散程度作出判断.2.根据描述计算一组数据极差、方差、标准差的大小,对实际问题做出解释,培养学生解决问题的能力.3.通过实验和探索,体会用三个统计量表示数据波动情况的合理性,并能用它们解决有关实际问题.4.通过解决现实情境中的问题,提高学生数学统计的素养,用数学的眼光看世界.通过小组活动,培养学生的合作意识和能力.学习重点了解极差、方差、标准差的意义,并根据它们的概念计算一组数据的极差、方差、标准差.学习难点利用方差解决实际问题,具体问题具体分析.课时活动设计情境引入为了提高农副产品的国际竞争力,一些行业协会对农副产品的规格进行了划分.某外贸公司要出口一批规格为75 g的鸡腿,现有2个厂家提供货源,它们的价格相同,鸡腿的品质也相近.质检员分别从甲、乙两厂的产品中抽样调查了20只鸡腿,它们的质量(单位:g)如下:甲厂:75,74,74,76,73,76,75,77,77,74,74,75,75,76,73,76,73,78,77,72;乙厂:75,78,72,77,74,75,73,79,72,75,80,71,76,77,73,78,71,76,73,75;把这些数据表示成下图:(1)你能从图中估计出甲、乙两厂被抽取的鸡腿的平均质量吗?(2)求甲、乙两厂被抽取的鸡腿的平均质量,并在图中分别画出纵坐标等于平均质量的直线.(3)从甲厂抽取的这20只鸡腿质量的最大值是多少?最小值又是多少?它们相差几克?从乙厂抽取这20只鸡腿质量的最大值又是多少?最小值呢?它们相差几克?(4)如果只考虑鸡腿的规格,你认为外贸公司应购买哪家厂家的鸡腿?说明你的理由.解:(1)能,估计均为75 g.(2)甲的平均质量=(72+73×3+74×4+75×4+76×4+77×3+78)÷20=75(g),乙的平均质量=(71×2+72×2+73×3+74+75×4+76×2+77×2+78×2+79+80)÷20=75(g).(3)从甲厂抽取的这20只鸡腿质量的最大值是78 g,最小值72 g,它们相差78-72=6(g);从乙厂抽取这20只鸡腿质量的最大值是80 g,最小值71 g,它们相差80-71=9(g).(4)如果只考虑鸡腿的规格,我认为外贸公司应购买甲厂的鸡腿.因为甲厂鸡腿质量相差不大,比较均匀.教师归纳:一组数据中最大数据与最小数据的差称作极差.极差是刻画数据离散程度的一个统计量.设计意图:让学生感受到平均值的局限性,让原有的知识与新的问题情境产生碰撞,使学生能够更好地理解概念.探究新知如果丙厂也参与了竞争,从该厂抽样调查了20只鸡腿,它们的质量数据如下图:(1)丙厂这20只鸡腿质量的平均数和极差分别是多少?(2)如何刻画丙厂这20只鸡腿的质量与其平均数的差距?分别求出甲、丙两厂的20只鸡腿质量与其相应平均数的差距.(3)在甲、丙两厂中,你认为哪个厂的鸡腿质量更符合要求?为什么?分析:可以大致先估计丙厂这20只鸡腿质量的平均数,然后再具体计算.刻画丙厂这20只鸡腿的质量与其平均数的差距时,教师引导学生可分别用这20只鸡腿的质量与其平均数的差的绝对值刻画.解:(1)平均数为(72×3+73×2+74×4+75×2+76×3+77×3+78×2+79×1)÷20=75.1(g),极差为79-72=7(g).(2)可分别用这20只鸡腿的质量与其平均数差的绝对值刻画.甲厂的20只鸡腿的质量与其平均数差的绝对值(单位:g)依次为0,1,1,1,2,1,0,2,2,1,1,0,0,1,2,1,2,3,2,3.丙厂相应的数据为0.1,1.1,2.1,2.9,3.1,0.9,1.1,0.9,1.1,0.1,1.1,3.1,2.1,3.1,2.9,0.9,1.9,1.9,1.9,3.9.(3)一般认为,甲厂的鸡腿质量更符合要求.这可以从统计图直观看出,也可以用上面所说的差距的和来说明.教师归纳:所以,数据的离散程度除了极差,还可以用方差或标准差来刻画.1.方差(s2)是各个数据与平均数差的平方的平均数,即s2=1n [(x1-x-)2+(x2-x-)2+...+(x n-x-)2],2.标准差就是方差的算术平方根.而一般说来,一组数据的极差、方差或标准差越小,这组数据就越稳定.问题延伸:计算从甲厂抽取的20只鸡腿质量的方差.[(72−75)2+(73−75)2×3+(74−解:s2=12075)2×4+(75-75)2×4+(76-75)2×4+(77-75)2×3+(78-75)2]=2.5.拓展补充:用计算器求标准差的步骤:1.按“MODE”键启动统计功能;2.再输入“2”之后就可以输入数据,每输入一个数据按“M+”键,如是重复.3.输入完毕点“SHIFT”键,按数字提示选择“2”,再按“=”键,就得到了标准差.设计意图:通过丙厂与甲、乙两厂的对比,发现有时仅有极差还难以精确地刻画一组数据的离散程度,从而引入刻画一组数据离散程度的另外两个量:方差和标准差.典例精讲例某射击队为从甲、乙两名运动员中选拔一人参加全国比赛,对他们进行了8次测试,测试成绩(单位:环)如下表:(1)根据表格中的数据,计算出甲的平均成绩是9环,乙的平均成绩是9环.(2)分别计算甲、乙两名运动员8次测试成绩的方差.(3)根据(1)(2)计算的结果,你认为推荐谁参加全国比赛更合适?并说明理由.分析:计算甲和乙的方差,方差越小越稳定,更适合参加全国比赛.[(10−9)2×3+(8−9)2×3+(9−9)2×2]=0.75,解:(2)甲的方差=18[(10−9)2×4+(9−9)2+(8−9)2×2+(7-9)2]=1.25.乙的方差=18(3)推荐甲参加全国比赛更合适.因为9=9,0.75<1.25,甲、乙的平均成绩相同,但甲的方差小,所以甲比较稳定,故推荐甲参加全国比赛更加合适.教师归纳:1.在解决实际问题时,方差可以反应数据的波动大小,方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动越小.可以用样本的方差估计总体的方差,但不能认为方差越小就表示这组数据越好,而是认为方差越小表示这组数据越稳定,至于数据的好坏,则要根据具体的情况进行具体分析.2.运用方差解决实际问题的一般步骤:(1)计算数据样本平均数.(2)两组数据的平均数相等或相近时,利用样本方差来估计总体数据的波动情况.(3)在实际应用中,不是数据越稳定就越好,要根据实际情况进行具体分析.设计意图:通过学生计算方差的练习,理解方差对数据波动的影响程度,能够对实际问题做出具体分析,培养学生解决问题的能力.巩固训练1.观察下列统计图,回答问题.(1)从下面两幅图中,你能分别“读”出甲、乙两队员射击成绩的平均数吗?(2)通过估计比较甲、乙两队员射击成绩的方差的大小,说说你的估计过程.(3)分别计算甲、乙两队员射击成绩的方差,看看刚才自己的估计是否正确.解:(1)甲10次射击成绩的平均数=(6+3×7+2×8+3×9+10)÷10=8(环),乙10次射击成绩的平均数=(6+2×7+4×8+2×9+10)÷10=8(环).(2)乙的方差<甲的方差,因为乙的射击成绩中,位于平均数的次数多,故乙的方差小.[(6-8)2+3×(7-8)2+2×(8-8)2+3×(9-8)2+(10-8)2]=1.4;(3)甲队的方差=110[(6-8)2+2×(7-8)2+4×(8-8)2+2×(9-8)2+(10-8)2]=1.2.乙队的方差=110所以甲的方差是1.4,乙的方差是1.2,估算正确.2.甲、乙、丙三人的射击成绩如下图:三人中,谁的射击成绩更好,谁更稳定?你是怎么判断的?解:甲的平均数为7.9,方差为3.29;乙的平均数为7.9,方差为0.49;丙的平均数为5.2,方差为0.36.从平均成绩看,甲和乙的成绩比较好;从方差看,乙和丙发挥的都比甲稳定,但结合平均成绩看,乙的水平更高.设计意图:通过练习,及时巩固本节课所学内容.并考查学生的知识应用能力,使教师及时了解学生对刻画数据离散程度的三个量极差、标准差和方差的理解情况,以便教师及时对学生进行矫正.课堂小结1.本节课描述数据的离散程度学习了几个统计量?2.在解决实际问题时,方差的作用与一般步骤是什么?3.一组数据方差越小,这组数据就越稳定,是不是方差越小表示这组数据越好?设计意图:通过小结,总结回顾本节课学习内容,帮助学生梳理归纳、巩固所学知识.课堂8分钟.1.教材第151,152页习题6.5第1,2题,第155,156页习题6.6第1,2,3题.2.七彩作业.教学反思。

第六章数据的分析4数据的离散程度第2课时数据离散程度的应用教学目标教学反思1.能够运用极差、方差分析生活中的简单问题.2.通过实际问题的解释,培养学生解决问题的能力,并且培养学生严谨认真、实事求是的科学态度.教学重难点重点:用方差等概念解释统计过程中反映出的问题.难点:在具体情况下,具体分析方差对问题的影响.教学过程知识回顾上一节课我们学习了什么是极差、方差和标准差,哪位同学能说说.生1:一组数据中最大数据与最小数据的差称为极差.生2:方差是各个数据与平均数差的平方的平均数.生3:标准差是方差的算术平方根.师:方差的计算公式是什么?[(x1-x)2+(x2-x)2+…+(x n-x)2].生:s2=1n师:一组数据的极差、方差或标准差与这组数据的波动有怎样的关系?生:一组数据的极差、方差或标准差越小,这组数据就越稳定.教师提出问题已知一组数据5,8,10,x,9的众数是8,那么这组数据的方差是多少?已知一组数据:15,12,15,14,17,16,14,15,则这组数据的极差与众数分别是()A.5,15B.4,15C.5,16D.4,16让学生独立完成,然后回答和反馈信息,针对出现的问题,学生讨论交流,教师适当的点评.设计意图:回顾极差、方差和标准差的相关知识以及计算,唤醒旧知识,为学生新课的学习做好铺垫,引发进一步学习新知识的欲望.探究新知一、预习新知多媒体展示,如图所示的是某一天A,B两地的气温变化图.教师提出问题(1)这一天A,B两地的平均气温分别是多少?(2)A地这一天气温的极差、方差分别是多少?B地呢?(3)A,B两地的气候各有什么特点?让学生独立思考,由于读取的数据多且复杂,引导学生利用计算器来高效完成,提高运算的速度和效果.学生讨论交流,小组合作共同解决问题,然后找学生代表回答问题.最后引导学生从图形中比较两组数据的稳定性和数据得出的结论有何关联.从图中能得到A地:早晨和深夜较凉,而中午比较热,日温差较大.B地:一天气温相差不大,而且比较平缓,日温差较小.设计意图:通过两地气温的变化的例子,培养学生从图表中读取信息、分析数据的能力,更准确地理解方差及其在现实生活中的应用.多媒体展示课本议一议分小组进行讨论,小组内交流,教师巡视、指导,等学生完成后,请各小组学生代表分别独立作答,对于表现好的小组加以表扬和鼓励,做的不是太完美的小组及时纠正和完善.学生对两名运动员特点的回答呈多样性,如甲较稳定,乙有潜力等,对于第(4)题的回答则有不同的意见,经仔细分析后,最终统一了认识,不再认为方差越小就表示这组数据越好,而是认为方差越小表示这组数据越稳定,至于数据的好坏,则要根据具体的情况进行具体分析.设计意图:针对不少同学认为的方差越小越好的错误认识,设计一个现实生活中的例子,旨在消除学生的这种不正确的认识,体会数据的波动是极其广泛的.二、合作探究1.两人一组在安静的环境中估计1 min的时间,一人估计,另一人记下实际时间,将结果记录下来.2.在吵闹的环境中,再做一次这样的实验.3.将全班收集的数据结果汇总起来,分别计算安静环境和吵闹环境下估教学反思计结果的平均值和方差.4.两种情况下的结果是否一致?说说你的理由.教师请学生在黑板上列出表格,将两种情况下的结果按顺序记入表格中,组织学生用计算器算出平均值和方差,根据结果回答第4个问题.设计意图:让学生再次经历数据的收集和分析的过程,同时培养学生的估计能力,并体会环境对个人心理状态的影响.典型例题【例】在一次女子排球比赛中,甲、乙两队参赛选手的年龄(单位:岁)如下:甲队:26,25,28,28,24,28,26,28,27,29; 乙队:28,27,25,28,27,26,28,27,27,26.(1)两队参赛选手的平均年龄分别是多少?(2)利用标准差比较说明两队参赛选手年龄波动的情况. 【问题探索】怎样求一组数据的平均数和标准差?怎样利用标准差比较说明两队参赛选手年龄波动的情况?【解】(1)甲x =110×(26+25+28+28+24+28+26+28+27+29)=26.9(岁),乙x =110×(28+27+25+28+27+26+28+27+27+26)=26.9(岁).(2)2甲s =110×[(26-26.9)2+(25-26.9)2+…+(29-26.9)2]=2.29, 2乙s =110×[(28-26.9)2+(27-26.9)2+…+(26-26.9)2]=0.89. 所以s 甲= 2.29≈1.51, s 乙=0.89≈0.94.因为s 甲>s 乙, 所以甲队参赛选手年龄波动比乙队大. 【总结】求标准差时,应先求出方差,然后取其算术平方根,标准差越大(小)其数据波动越大(小).课堂练习1.甲、乙、丙、丁四人进行射击测试,每人10次射击的平均成绩恰好都是9.4环,方差分别是s 2甲=0.90,s 2乙=1.22,s 2丙=0.43,s 2丁=1.68.在本次射击测试中,成绩最稳定的是( )A.甲B.乙C.丙D.丁2.甲、乙两机器分别罐装每瓶质量为500克的矿泉水,从甲、乙罐装的矿泉水中分别抽取了40瓶,测算它们实际质量的方差,2甲s =5.6,2乙s =3.4,那么________机器罐装的矿泉水质量比较稳定.(填“甲”或“乙”)教学反思3.学校拟派一名跳高运动员参加一项校际比赛,对甲、乙两名跳高运动员进行了8次选拔比赛,他们的成绩(单位:m)如下:教学反思甲:1.701.651.681.691.721.731.681.67乙:1.601.731.721.611.621.711.701.75(1)甲、乙两名运动员跳高的平均成绩分别是多少?(2)哪个人的成绩更为稳定?4.要从甲、乙、丙三位同学中选派一位或两位参加数学竞赛,下表是甲、乙、丙三位同学前五次数学测验的成绩(单位:分,满分为100分):(1)请你填写甲、乙、丙三位同学前五次数学测试的成绩统计表;(2)如果从平均成绩考虑,只选派一位同学参加数学竞赛,你认为应派谁?请说明理由;(3)如果选派两位同学参赛,除了(2)中已选出的外,在其他两位同学中,你认为应派谁?请说明.参考答案1.C2.乙x=1.69 m,乙x=1.68 m.3.(1)甲(2)甲、乙两名运动员8次比赛成绩的方差分别为0.000 6和0.003 15,因此甲的成绩较稳定.4.解:(1)丙同学成绩的平均数:84分;甲同学成绩的中位数:96分;乙同学成绩的方差:113.6.(2)应派甲参赛,因为甲的平均成绩最高.(3)应派乙参赛,因为乙与丙的平均成绩一样,而乙的方差较小.(或派丙参赛,因为乙与丙的平均成绩一样,而丙最后三次成绩较好,且趋于稳定,潜力较大)课堂小结(学生总结,老师点评)1.极差的应用多在统计图中考查,要能够准确分析统计图中的量,根据问题进行解答,折线统计图一般能判断数据的稳定性.2.利用方差的大小判断数据稳定性的步骤布置作业习题6.6第2,3题板书设计第六章数据的分析4 数据的离散程度第2课时数据离散程度的应用利用方差的大小判断数据稳定性的步骤:①先计算数据的平均数;①计算方差;①根据方差大小作出判断.。

数据的离散程度北师大版数学初二下册教案离散程度,通过对有理数取值之间离散程度的测定,可以反映各个观测个体之间的大小,从而也就可以反映分布观察的指标对各个中心变量值代表性的高低。

以下是整理的数据的离散程度北师大版数学初二下册教案,亲睐大家借鉴与参考!数据的离散程度:教案一、学生知识境况分析学生的技能基础:学生已经有了初步的统计意识,在第一课时的学习中所,学生已经接触了太差、方差与标准差的概念,并或进行了简单的应用,但对这些概念的理解很单一,认为标准差越小越好.学生活动成功经验基础:在以往的统计课程学习中所,学生亲历了大量的统计活动,感受到了数据收集和处理的必要性和作用。

课堂主要采用实验谈论、自主探索、合作交流等学习这种方式,学生有一定的活动理论指导,具备了一定的合作与交流的能力。

二、教学任务分析在学生对极差、方差、标准差等基本概念都有了一定的认识之后,学生对这些描画数据离散程度的三个统计量的认识上还一个存在误区,那就是指出标准差方差或标准差越小越好。

因此,本节课安排了学生对一些实际弊病问题的辨析,从而愈来愈使学生对这三个统计量有一个更深刻的认识,为此,本节课的教学目标是:1. 知识与技能:进一步了解极差、方差、标准差的求法;会用极差、方差、关键问题标准差对实际问题做出判断。

2. 过程与方法:经历对布季谢瘤果中数据的读取与处理,发展学生初步的统计意识和数据处理能力。

根据极差、方差、标准差的大小对实际问题作出解释,培养学生解决问题能力。

3. 情感与态度:通过中彻底解决现实情境中的问题,减低学生数学统计的素养,用计算机科学的眼光看世界。

通过小组活动,自我意识培养学生的战略合作意识和交流能力。

三、教学过程分析本节课产品设计了五个教学环节:第一环节:情境引入;第二环节:合作探究;第三环节:运用提高;第四环节:课堂小结;第五环节:布置作业。

第一环节:情境引入内容:(1)回顾:什么是极差、方差、标准差?方差的概略是什么?一组数据的方差与这组数据的波动有怎样的关系?数据的离散程度:知识点教学目标知识与技能1、进一步了解极差、方差、标准差的求法;2、用极差、方差、大体上标准差对实际风险问题作出判断。

2023数据的离散程度北师大版数学初二下册教案

数据的离散程度:教案

一、学生知识状况分析

学生的技能基础:学生已经有了初步的统计意识,在第一课时的学习中,学生已经接触了极差、方差与标准差的概念,并进行了简单的应用,但对这些概念的理解很单一,认为方差越小越好.

学生活动经验基础:在以往的统计课程学习中,学生经历了大量的统计活动,感受到了数据收集和处理的必要性和作用。

课堂主要采用实验讨论、自主探索、合作交流等学习方式,学生有一定的活动基础,具备了一定的合作与交流的能力。

二、教学任务分析

在学生对极差、方差、标准差等概念都有了一定的认识之后,学生对这些刻画数据离散程度的三个统计量的认识上还存在一个误区,那就是认为方差或标准差越小越好。

因此,本节课安排了学生对一些实际问题的辨析,从而使学生对这三个统计量有一个更深刻的认识,为此,本节课的教学目标是:

1. 知识与技能:进一步了解极差、方差、标准差的求法;会用极差、方差、标准差对实际问题做出判断。

2. 过程与方法:经历对统计图中数据的读取与处理,发展学生初步的统计意识和数据处理能力。

根据极差、方差、标准差的大小对实际问题作出解释,培养学生解决问题能力。

3. 情感与态度:通过解决现实情境中的问题,提高学生数学统计的素养,用数学的眼光看世界。

通过小组活动,培养学生的合作意识和交流能力。

三、教学过程分析

本节课设计了五个教学环节:第一环节:情境引入;第二环节:合作探究;第三环节:运用提高;第四环节:课堂小结;第五环节:布置作业。

第一环节:情境引入

内容:(1)回顾:什么是极差、方差、标准差方差的计算公式是什么一组数据

的方差与这组数据的波动有怎样的关系

数据的离散程度:知识点

教学目标

知识与技能

1、进一步了解极差、方差、标准差的求法;

2、用极差、方差、标准差对实际问题作出判断。

过程与方法

经历数据的读取与处理提高解决问题的能力;

情感态度与价值观

通过小组合作,培养合作意识.

教学重点:

1、会计算一组数据的极差、方差、标准差;

2、由极差、方差、标准差对实际问题作出

教学难点:

对一组数据的极差、方差、标准差作出判断.

教学过程

一、复习

极差:指一组数据中最大和最小数据的差.

方差:各个数据与平均数之差的平方的平均数

数据的离散程度:讲课稿

教学目标

知识与技能

1、经历数据离散程度的探索过程

2、了解刻画数据离散程度的三个量度——极差、标准差和方差,能借助计算器求出相应的数值。

过程与方法

培养学生认真、耐心、细致的学习态度和学习习惯. 2.渗透数学来源于实践,又反过来作用于实践的观点.

情感态度与价值观

通过本节课的教学,渗透了数学知识的抽象美及反映在图像上的形象美,激发学生对美好事物的追求,提高学生对数学美的鉴赏力

教学重点

会计算某些数据的极差、标准差和方差。

教学难点

理解数据离散程度与三个“差”之间的关系。

教学准备:计算器,投影片等

教学过程:

一、创设情境

1、投影课本P148引例。

(通过对问题串的解决,使学生直观地估计从甲、乙两厂抽取的20只鸡腿的平均质量,同时让学生初步体会“平均水平”相近时,两者的离散程度未必相同,从而顺理成章地引入刻画数据离散程度的一个量度——极差)

2、极差:是指一组数据中最大数据与最小数据的差,极差是用来刻画数据离散程度的一个统计量。

二、活动与探究

如果丙厂也参加了竞争,从该厂抽样调查了20只鸡腿,数据如图(投影课本159页图)

问题:1、丙厂这20只鸡腿质量的平均数和极差是多少

2、如何刻画丙厂这20只鸡腿质量与其平均数的差距分别求出甲、丙两厂的20只鸡腿质量与对应平均数的差距。

3、在甲、丙两厂中,你认为哪个厂鸡腿质量更符合要求为什么

(在上面的情境中,学生很容易比较甲、乙两厂被抽取鸡腿质量的极差,即可得出结论。

这里增加一个丙厂,其平均质量和极差与甲厂相同,此时导致学生思想认识上的矛盾,为引出另两个刻画数据离散程度的量度——标准差和方差作铺垫。

数据的离散程度北师大版数学初二下册教案。