论“武汉城市圈”各城市之间的功能联系

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:8

我对湖北省”8+1”城市圈发展的看法08城规02 0801020219韦小婵“8+1”武汉城市圈,即以武汉为圆心,包括周边一百公里以内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、天门、潜江八市。

城市圈又叫城市经济圈,在空间形态上表现为城市群落,在经济形态上表现为紧密联系的城市产业分工,是城市发展的新阶段。

8+1城市圈,是我省经济社会发展水平最高,经济联度最高,经济实力最集中的核心区,随着圈内经济交流的日益密切,一体化格局逐步形成,城市圈发展的影响是多方面的。

经济发展城市圈对全省经济的拉动作用明显,成为引领湖北发展的“火车头”。

企业主导,圈内产业布局大洗牌;市场对接,区域经济走向一体化;科学规划走可持续发展道路。

近期目标为,到2020年将武汉城市圈建成为内陆地区重要的经济增长极之一,有望成为中国第四个增长极。

建设活力城市圈:规划期内(2006年-2020年)经济实现持续、快速、协调发展,2020年GDP 达19746亿元,人均GDP达万元,初步形成与周边城市群对接的长江中游经济圈和中部崛起的重要经济增长极。

未来以武汉城市圈为核心区,郑州、南昌、合肥、长沙等城市圈相互呼应、共同发展,中部地区将形成更大范围的城市经济一体化格局,有力促进中部五省优化资源配置,加快工业化进程,增强区域经济竞争力。

区域交通形成快捷城市圈,建设以高速公路与铁路、城际轨道交通为主体的快速交通网络,完善的通讯网络,形成从武汉至周边8市“一小时经济圈”和圈内各城市间的快捷交通。

武汉城市圈将以武汉为中心,以3条市域快线为基础,衔接6个发展方向,形成17大枢纽、6条城际线、“点轴辐射、双网合一”的武汉城际铁路网络,直接缩短城际之间的距离。

一个全新的“大武汉”轮廓日渐清晰。

武汉城市圈构建低资源占用、低能源消耗、低环境污染、低使用成本的高效率综合交通运输体系,促进资源节约型、环境友好型社会建设。

湖北交通区位独特,有利于进一步加快湖北发展,而且对促进东、中、西部协调发展具有重要意义。

武汉城市圈各城市的产业优势分析摘要:国内外的经验表明,未来的城市竞争将不是个体城市之间的竞争,而是城市群之间的竞争,是城市联动的竞争。

在这一背景下,武汉城市圈发展战略的提出是非常适时的。

然而,通过区位商分析发现,武汉城市圈除了武汉以外,其他城市的优势产业大都集中在第一产业,第三产业发展明显不足;产业内部结构如农林牧渔、轻重工业等都在低水平上雷同,各城市产业分工不明确,整体竞争力弱。

武汉城市圈应该依托自身的产业优势建立具有集聚效应的产业链,加强城市之间的产业关联度,促进自身发展。

关键词:武汉城市圈;区位商;区域优势一、引言随着时代的变迁和我国经济的快速发展,曾被誉为“九省通衢”的武汉总体聚集能力呈下降趋势,城市竞争力也在日趋下降。

为此,2003年11月,湖北提出了“武汉城市圈”发展战略。

武汉城市圈又称“1+8”,是指以武汉为中心,以100公里为半径的城市群落,包括了武汉以及黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门等8个周边城市。

武汉城市圈拥有良好的自然条件、相对较好的资源条件、优越的交通通讯区位、比较雄厚的产业基础、智力密集的科教和人才资源等优势。

但也存在各个城市间产业缺乏明确的分工、联系不紧密、整体的竞争力较弱的问题。

如表1所示,2004年除武汉第三产业比重略高于第二产业外,其他城市均是“二三一”的产业结构,说明现阶段圈内城市经济多处于工业化初期,在第二产业内部,又多以机电、纺织、食品、建材为主。

各城市现状主导产业由于受行政区划的限制,结构多有雷同,重复建设严重。

对于区域产业分工及产业比较优势问题的研究,很多学者都是通过对区域产业区位商的测算来进行比较分析得出区域的比较优势产业。

唐磊、曾国平通过区位商分析法,运用西南、西北地区的农林牧渔业、工业、建筑业、交通运输业、金融业以及房地产行业产值,与全国水平进行区位商测算,发现两个地区相对于全国水平在第一产业及建筑业具有明显的比较优势,第三产业则发展落后;并提出优化农业内部结构,注重第一、二产业向第三产业转化;改造传统工业,发展地方特色;发展新型第三产业的政策建议。

试论武汉城市功能定位兼与中部省会城市的功能定位比较付丽萍舒亚东摘要:城市功能是城市发展之本,武汉作为中国特大型的中心城市,与中部省会城市相比,有其独特的优势。

本文认为,武汉的城市功能定位可以概括为:一个特色、两个基地、三个中心、四项功能。

以武汉为核心的武汉城市圈,应该按照基础设施、产业布局、区域市场、城乡建设四个一体化的目标,加快城市圈内交通、产业、市场、科技四方面对接,促进圈内资源共享、产业融合和企业重组,形成武汉辐射周边、周边支持武汉,九市联动、共同发展的格局,真正成为带动全省经济发展的龙头,成为中部地区重要的经济增长极。

城市功能定位是现代化城市发展过程中必然面临的问题。

武汉作为中国特大型的中心城市,作为中部崛起战略的支点,如何制定和完善城市发展战略,如何彰显个性和特色,发挥独特优势,城市功能的准确定位是十分重要的。

只有通过对武汉自身资源和体系环境的分析,确定自身最优的功能定位,充分利用和最佳配置城市内外的环境和资源,最准确地把握机遇和应对挑战,最大化占领和控制市场,才能实现最优化的发展,最大化地创造财富和提升城市竞争力。

本文在解释城市功能定位的基础上,比较分析中部城市定位的特色,论述武汉城市的功能定位。

一、城市功能定位的一般性解释城市功能是城市发展之本,在城市的形成和发展过程中,城市就有了一定的功能。

城市发展的不同阶段,其功能也各不相同。

进入21世纪以来,随着城市发展的加快,以及各地城市规划的编制,对城市功能的探讨也日益热烈,城市功能的定位,亦受到各方面的重视。

2006年4月出台的国家建设部《城市规划编制办法》就明确要求,把“分析城市职能,提出城市性质和发展目标”,作为编制城市总体规划的基础。

城市功能,是指城市这种特定的组织形式对经济文化等社会活动产生的影响及发挥的作用。

城市社会学、城市文化学、城市经济地理学、城市经济学、城市管理学等领域的解释各不相同,没有统一的定义。

如城市社会学认为,城市在一定时期内,在国家或地区的政治、经济、文化生活中所发挥的效能。

第31卷第1期 中南民族大学学报(人文社会科学版) Vol.31No.12011年1月 Jour nal of S outh-Central U nivers ity for Nationalities (Humanities and Social Sciences ) J an.2011 收稿日期:2010-12-20 作者简介:张湖林(1971-),男,湖北省咸宁市人,武汉大学博士研究生,主要研究城市发展问题。

E-mail:zhanghulin@论促进中部崛起的城市带动战略——以武汉城市圈为例张湖林(武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072)摘 要:中部崛起有助于推动我国经济的再次大发展,而中部崛起的突破口在于实施城市带动战略。

武汉城市圈的发展能够成为中部崛起的推动力量,应大力发展现代物流业、高新技术产业,进一步促进武汉城市圈的对外开放程度。

关键词:中部崛起;城市带动战略;武汉城市圈中图分类号:C 912.81 文献标识码:A 文章编号:1672-433X (2011)01-0105-05 中部地区主要是指湖北、河南、湖南、安徽、江西、山西这6个边界相邻的省份,由于经济关联性大,共同组成了中部区域经济体系。

这一具有举足轻重的华中经济体有着诸多的优点,地处腹地、连接南北、沟通东西、吸引四面、辐射八方,是我国的人口大区、经济腹地和重要市场,在中国地域分工中扮演着重要角色。

从中国整体发展的角度考虑,中部就是中国的“腰”,只有“腰板”直了,中国这个巨人才能走得正、走得稳,中国经济才能协调健康发展。

加快中部地区发展是提高中国国家竞争力的重大战略举措,是东西融合、南北对接,推动区域经济发展的客观需要。

促进中部崛起已成为国家战略,与东部发展、西部大开放、振兴东北老工业区一并成为我国的四大促进区域发展的战略。

中部崛起战略的实施对于我国经济具有积极的推动作用,因为中部地区蕴藏了极大的发展潜力,富含各种自然资源和人力资源,区域发展的竞争力逐年增强,中部各省的自主发展意识强烈,区域内各种经济要素的组合正在加速进行,中部的发展趋势十分明显。

武汉城市圈对武汉自身发展的意义是什么?武汉城市圈对武汉自身发展具有以下几个重要意义:1.市场规模扩大:武汉城市圈包括武汉及其周边地区,整体具有较大的市场规模。

与单一城市相比,武汉城市圈内的居民、企业和消费者数量更多,市场需求更广泛。

这为武汉提供了更大的市场空间和发展机会,促进了商品、服务和资本的流动,推动了武汉经济的增长。

2.产业合作与协同发展:在武汉城市圈内,不同地区拥有各自的产业特色和优势。

通过加强城市圈内各城市之间的产业合作和协作,可以实现资源的共享、优势互补,形成产业链的衔接和协同发展。

这有助于提升武汉产业的竞争力和创新能力,推动产业向高端、高效和高附加值方向发展。

3.人才流动与人力资源优化配置:武汉城市圈内的不同城市拥有不同的人力资源和人才储备。

城市间的联系和合作可以促进人才的流动与优化配置,使人力资源得以更有效地利用和发展。

人才的流动可以满足市场的需求,推动经济的创新与发展。

4.城市间基础设施互联互通:武汉城市圈内的城市间加强基础设施的互联互通,如路网、铁路和地铁等交通设施的连接,有助于加强城市圈内的交通流动和产业合作。

基础设施互通提高了城市圈内居民和企业的活动效率,促进了经济一体化和人员流动,推动了城市圈的协同发展。

5.综合发展和城市形象提升:武汉城市圈内的城市间相互合作和支持,可以推动整体综合发展,提升城市圈的整体形象和竞争力。

城市圈的合作与联动有助于在国内外塑造更具影响力的区域品牌,吸引更多的投资、人才和资源,推动城市的可持续发展。

综上所述,武汉城市圈对武汉自身发展意义重大。

它提供了更广阔的市场空间、促进了产业合作和协同发展、优化了人力资源配置、加强了基础设施互联互通,提升了城市形象和竞争力。

通过充分发挥城市圈的综合效应,武汉可以实现更高水平的综合发展和可持续发展。

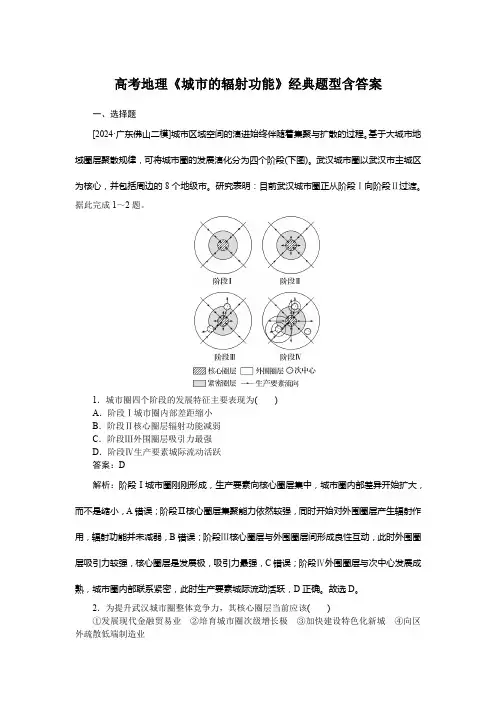

高考地理《城市的辐射功能》经典题型含答案一、选择题[2024·广东佛山二模]城市区域空间的演进始终伴随着集聚与扩散的过程。

基于大城市地域圈层聚散规律,可将城市圈的发展演化分为四个阶段(下图)。

武汉城市圈以武汉市主城区为核心,并包括周边的8个地级市。

研究表明:目前武汉城市圈正从阶段Ⅰ向阶段Ⅱ过渡。

据此完成1~2题。

1.城市圈四个阶段的发展特征主要表现为()A.阶段Ⅰ城市圈内部差距缩小B.阶段Ⅱ核心圈层辐射功能减弱C.阶段Ⅲ外围圈层吸引力最强D.阶段Ⅳ生产要素城际流动活跃答案:D解析:阶段I城市圈刚刚形成,生产要素向核心圈层集中,城市圈内部差异开始扩大,而不是缩小,A错误;阶段Ⅱ核心圈层集聚能力依然较强,同时开始对外围圈层产生辐射作用,辐射功能并未减弱,B错误;阶段Ⅲ核心圈层与外围圈层间形成良性互动,此时外围圈层吸引力较强,核心圈层是发展极,吸引力最强,C错误;阶段Ⅳ外围圈层与次中心发展成熟,城市圈内部联系紧密,此时生产要素城际流动活跃,D正确。

故选D。

2.为提升武汉城市圈整体竞争力,其核心圈层当前应该()①发展现代金融贸易业②培育城市圈次级增长极③加快建设特色化新城④向区外疏散低端制造业A.①②B.①④C.②③D.③④答案:B解析:核心圈发展现代金融贸易业等高端服务业有利于提升城市圈整体竞争力,①正确;“目前武汉城市圈正从阶段Ⅰ向阶段Ⅱ过渡”,当前核心圈层发展主要增长极,②错误;加快特色化新城建设,只利于个别城市竞争力提高,③错误;当前,核心圈层向外疏散低端产业,促进核心圈层产业结构优化升级,利于提升城市圈整体竞争力,④正确。

①④正确。

故选B。

[2024·浙江嘉兴模拟预测]大城市对周边城市的辐射带动作用存在虹吸效应与溢出效应,下图为中心城市的虹吸与溢出效应示意图。

据此完成3~4题。

3.下列地理要素流动方向分别符合虹吸与溢出方向的是()A.土地、劳动力B.劳动力、资金C.资金、矿产资源D.矿产资源、土地答案:B解析:结合图文信息可知是中心城市虹吸周边城市,中心城市经济发达,就业机会多,虹吸大量劳动力进入,选项B符合题意。

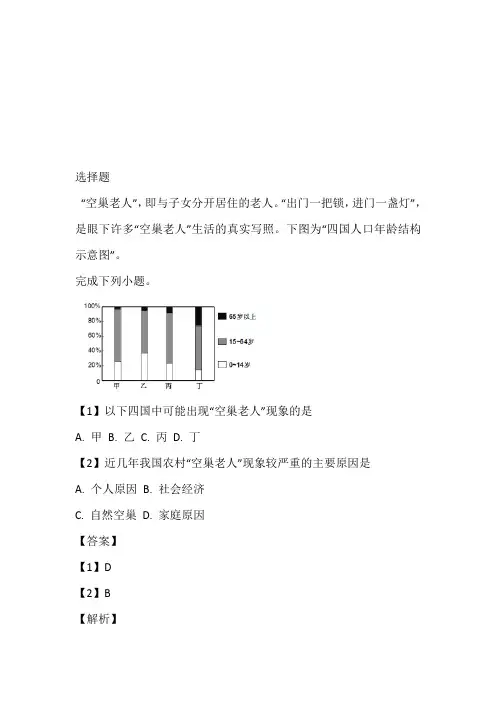

选择题“空巢老人”,即与子女分开居住的老人。

“出门一把锁,进门一盏灯”,是眼下许多“空巢老人”生活的真实写照。

下图为“四国人口年龄结构示意图”。

完成下列小题。

【1】以下四国中可能出现“空巢老人”现象的是A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁【2】近几年我国农村“空巢老人”现象较严重的主要原因是A. 个人原因B. 社会经济C. 自然空巢D. 家庭原因【答案】【1】D【2】B【解析】试题考查人口老齡化问题。

【1】从图中看丁国65岁以上人口占总人口比重最大,最可能出现“空巢老人”现象的是丁国,D正确。

【2】近几年我国因城市化速度加快,年轻人外出务工,导致我国农村“空巢老人”现象较严重,属于社会经济因素,B正确。

选择题读图人口迁移示意图,完成下面小题。

【1】若此图表示“二战”后世界人口迁移的主要方向,则该图可能表示A. 从欧洲迁往非洲B. 从北美迁往拉美C. 从亚洲迁往拉美D. 从亚洲迁往欧洲【2】若该图表示近年来我国东北地区的老人到海南定居,则造成此现象的原因主要是A. 气候B. 地形C. 政策D. 经济【答案】【1】D【2】A【解析】本题考查影响人口迁移的因素及世界人口迁移的方向等知识点。

【1】二战后世界人口迁移方向为从发展中国家向发达国家迁移,甲地为迁出区,应该为发展中国家,乙为迁入区,为发达国家。

北美和欧洲是发达地区,是迁入区,AB错误;亚洲、拉美和非洲是发展中地区是重要迁出区,C错误;从亚洲迁往欧洲符合从发展中国家向发达国家迁移的主流迁移方向,D正确。

故选D。

【2】东北地区比海南纬度高,气候寒冷,不适合老年人居住,因此东北地区的老人到海南定居的原因主要是气候,A正确;东北大多数地区为平原,适合老人行走,海南岛多山、丘陵,平原多在沿海,面积小,不适合老年人,B错误;我国没有老年人人口迁移的政策,C 错误;老年人多数已经退休,经济因素是吸引年轻人迁移的因素,D 错误。

故选A。

影响人口迁移的因素有自然因素(气候、淡水、土壤、矿产)、社会经济文化因素(经济因素、交通和通信、文化教育事业、婚姻、家庭)、生态环境变化(工程建设、自然灾害)、政治因素(政策、战争、政治变革)。

武汉市城市圈发展战略研究作者:陈秉元来源:《城市建设理论研究》2013年第10期[摘要] 发达国家和地区的城市空间发展历史证明,城市群是未来城镇化发展的主要趋势,优化区域空间布局形态是当前社会发展的必然手段。

本文分析了大武汉城市圈发展存在的问题,研究了世界各国城市圈发展的特点,对武汉城市圈的定位、发展和空间政策的提出了自己的看法,认为要从区域发展角度,构建中部大三角,强化武汉核心城市的建设,优化、扁平化城镇群的空间网络,重点发展门户交通枢纽,打破产业的同质性布局,实施生态可持续战略,协调区域管理机制,才能立足武汉,崛起中部,放眼世界,促进武汉城市圈协调、健康、有序的发展。

[关键词] 武汉、城市圈、中部大三角0前言自法国地理学家戈特曼首次提出了城市群和城市圈的概念以后,很多人认为21世纪将是城市圈的世纪,经济发展的主要动力将越来越源自于城市圈,世界发展的单元将由更大地域内的分工明确、产业高度集聚的城市群集合体构成。

步入新世纪,面临严峻的中部塌陷现象,温家宝总理在2004年的《政府工作报告》中,首次明确提出了中部地区崛起的重大战略决策,这一国家战略直接促进了大武汉城市圈计划的实施。

武汉城市圈是以武汉市为中心,包含周边100公里范围内的黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、天门、潜江共9个市构成的区域经济联合体, 面积不到湖北省三分之一,但是集中了全省一半的人口、六成以上的GDP总量。

现在,武汉城市圈作为国家“两型社会”建设综合配套改革试验区,对推动湖北经济的发展和中部崛起的战略的实现都有重大意义。

1武汉城市圈发展现状根据中国社科院发布《2012中国城市群发展报告》,武汉城市圈在我国15个主要城市群中竞争力排名第9,已落在长株潭之后,处于中下水平,难以实现中部支撑的作用。

目前,武汉城市圈城镇体系、城际联系、产业发展与城市群质量均处于较低水平。

从圈层体系来看,武汉城市圈内500万人口以上的特大城市仅有武汉一个,并且60%以上武汉人口居住在主城区内,其他城市城市化水平普遍处于中期阶段,呈现低密度蔓延式的空间扩张。

微专题十一城市与乡村微考点3 不同等级城市的服务功能一、单项选择题(25小题,每题2分,共50分)(2022·湖北·蕲春县实验高级中学一模)为落实国家提高幼儿园普惠率政策,我国华北平原某县城积极开展幼儿园建设工作。

下图示意该县城不同类型幼儿园的分布情况。

据此完成下面小题。

1.该县城建设不同类型幼儿园,主要考虑到()A.家庭托幼需求B.环境质量状况C.家庭幼儿数量D.财政支持力度2.该县城各种类型幼儿园中服务范围最大的是()A.公立幼儿园B.托儿所C.寄宿幼儿园D.双语幼儿园3.该县城幼儿园布局的主要依据是()A.城市空间形态B.社区人口密度C.交通便捷程度D.县城人口总量(2023·浙江·高三专题练习)都市圈是城市群内部以超大城市、特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。

2021年青岛迈入特大城市行列,并引领一个都市圈。

青岛都市圈由青岛、潍坊2市和烟台市、莱阳市、海阳市构成,预计2030年总人口达到2300万人,其中城镇人口达到1800万人。

未来,青岛都市圈将成为一个具有较强国际竞争力的都市圈,成为东北亚地区国家合作枢纽之一,中国海洋产业创新基地,全省发展核心引擎。

下面两图分别表示青岛都市圈、长江三角洲都市圈示意图。

据此完成下面小题。

4.与青岛都市圈相比,长江三角洲都市圈( )A .城市功能不全B .辐射范围较小C .城镇化问题较多D .涉及城市数量少 5.下列叙述不正确的是( )A .高密市比青岛市的服务种类少B .昌乐县比高密市的服务范围大C .长江三角洲城市体系中上海市的服务范围最大D .上海市是长江三角洲都市圈的经济中心6.以下哪项不属于青岛都市圈发展面临的主要问题( )A .传统产业为主,创新能力差B .区域内产业联系紧密C .青岛辐射带动作用差D .城市密集,劳动力充足(2022·广东·高三专题练习)产业辐射理论认为任何辐射都是双向的,辐射双方在合理分工基础上实现优势互补、资源共享,在合理配置资源的基础上提高经济的运行效率和发展速度。

都市圈理论与实证一、引言都市圈是国际上对现代城镇群体发展地区空间组织的基本模式,在中国也具有重要的现实应用价值。

本文对都市圈的有关基本概念、空间演化规律、职能与空间规划组织等有关内容进行了论述,并对都市圈内中小城市的发展途径进行了综述。

二、都市圈及相关概念的探讨2.1都市圈的涵义目前,国内外还没有都市圈的界定标准。

一般认为,都市圈是一个经济区域概念,是一个或几个具有综合功能的中心城市与外围的功能递减的众多大中小城市共同构成的多层次空间结构、动态的、开放的系统。

中心城市以其强大的辐射功能带动周边中小城市的发展的城镇群体,中心城市与周边城市之间形成了以垂直分工为主的分工结构,而周边城市之间形成了以水平分工为主的分工结构。

都市圈既是城镇群体的空间自组织形式,同时也是人们组织城镇的一种手段[ 1 ]。

2.2相关概念说明(大)都市区(metropolitan area)美国早在1 9 1 0年提出“大都市地区(metropolitan district)”,几经变易,至1980年开始实行新标准,称之为大都市统计区(MSA),并一直沿用至今。

大都市区一般是指一个大的人口核心以及与这个核心具有高度的社会经济一体化的邻接社区的组合,通常以县作为构造单元[2]。

中国学者周一星认为都市区是由中心市(城市实体地域内非农人口在20万人以上)和外围非农化水平较高、与中心市存在密切社会经济联系的邻接地区两部分组成[3]。

一般而言,(大)都市区对应的英文是metropolitan area,指一个以大(中)城市为中心,由外围与其联系密切的工业化和城镇化水平较高的县、市共同组成的区域,内含众多的城镇和大片半城镇化或城乡一体化地域。

如果其中心城市人口规模大于100万,则可叫大都市区。

都市区不一定是一个完整的一级行政区,它可能大于市域范围,也可能小于市域范围,它强调的是与中心市有密切的日常社会经济联系,有较高的非农化和城市化水平,要有协调内部建设的某种机制。

武汉城市圈各城市综合实力评价21世纪全球的发展将主要依赖于数以百万计的生机勃发的城市增长,国家的竞争往往表现为城市和城市的竞争以及城市为核心的区域和区域之间的竞争。

武汉城市圈,又称“1+8”城市圈,即以武汉为圆心,包括周边一百公里以内的黄石,鄂州,黄冈,孝感,咸宁,仙桃,天门,潜江八市。

该区域2021年已占湖北全省33%的国土面积,50.4%的人口,提供了全省59.1%的国内生产总值,61.8%的消费品零售总额,是湖北人口,产业,城市最为密集的地区。

武汉城市圈的近期目标是到2021年将武汉城市圈建成为我国内陆地区重要的经济增长极之一,这个增长极,有望成为中国第四个增长极。

本文通过分析和比较城市圈内各城市的综合实力,可以清楚可观的认识各城市的优势和不足,现状和潜力,为科学制定城市社会经济发展战略提供依据。

二、研究过程(一)评价指标体系通过对《湖北统计年鉴2007》,《中国城市统计年鉴2007》以及各相关城市历年地方统计年鉴所收集的相关原始指标进行分析之后,我们在综合经济实力,资金实力,开放程度,人才及科技水平,基础设施五个方面选择了14个原始指标组成了城市综合实力指标体系。

考虑到不同城市的可比性,这些指标全部采用人均或相对比重。

指标体系解释如下:1.综合经济实力综合经济实力反映一个城市的总体经济发展水平和经济发展所处阶段。

包括指标如下:X1:人均国内生产总值=城市地区国内生产总值/城市地区总人口X2:国内生产总值增长率=按可比价格计算的当年国内生产总值比上年增长的幅度X3:第三产业增加值占国内生产总值比重=城市第三产业增加值/城市地区国内生产总值这一组指标中,X1综合体现经济发展水平,X2从速度上反映经济增长潜力,X3从结构上反映经济发展阶段。

2.资金实力X4:固定资产投资额占国内生产总值比重=城市地区固定资产投资总额/城市地区国内生产总值X5人均居民储蓄余额=城市地区城乡居民储蓄年末余额/城市地区总人口X6人均财政预算内支出=城市地区政府财政预算内支出/城市地区总人口X4表明一年内城市投资增量,其大小影响到城市发展的潜力和后劲。

论“武汉城市圈”各城市之间的功能联系论“武汉城市圈”各城市之间的功能联系[摘要]发展聚集经济圈是提升区域竞争力的有效形式,城市群则是聚集经济圈的重要空间载体。

城市群的发展本质上依赖于区域内部各城市间的功能定位和交互关系,城市群通过在政府引导和政策的支持下逐步释放经济效应,从而提升区域的整体经济实力。

本文采用城市流强度测算方法,度量武汉城市圈区域内人流、物流、资金流、技术流、信息流等城市流的空间流动,分析武汉城市圈城市外向功能所产生的聚射能量、城市与城市之间相互影响的数量关系,揭示武汉城市圈城市间的联系和相互作用,探索武汉城市圈未来发展规划。

[关键词]武汉城市圈;城市流;功能联系[中图分类号]F123[文献标识码]A[文章编号]1005-6432(2014)12-0113-041引言随着交通、通信技术的不断发展,不同国家、不同地区之间的联系日益紧密。

尤其是在全球经济一体化的时代背景下,社会分工在更加广阔的国际范围内深入展开,参与市场竞争的主体及其从事专业化生产的方式都发生了深刻变革。

从全球竞争的角度看,作为社会经济细胞的传统个体企业,受制于自身成本规模和支配能力等因素,其在市场中的竞争力日益减弱,而以聚集经济为本质特征的城市群在市场中的地位却在逐渐提高。

发展聚集经济圈是国家提升国际竞争力的有效形式,城市群则是这一形式的重要空间载体。

[1]城市群作为区域经济活动的空间组织形式,是城市化发展的必然趋势和城市化的高级形态,其中心城市对城市群其他城市有较强的经济、社会、文化辐射和向心作用。

[2]改革开放以来,我国沿海、沿江地带形成的长三角城市群、珠三角城市群和环渤海城市群,经过一系列的变革、发展,目前已成长为我国创造财富的主体区域,为我国经济的发展提供了强大推力,逐步形成具有全球意义的三大抱团式城市群和国家发展规划的战略载体。

相关统计数据表明,2006年三大城市群地区生产总值达到75090亿元,与2000年相比年均增速13%,高于全国平均水平3个百分点;其中,长三角地区年均增速121%,珠三角地区年均增速141%,京津唐地区年均增速139%,分别高于全国平均水平21个、41个、39个百分点。

三大城市群人均GDP达到54269元,是全国平均水平的34倍;地均GDP达到3695万元/平方千米,是全国水平的168倍;人口密度为681人/平方千米,是全国平均人口密度的5倍;平均投资密度14928万元/平方千米,是全国平均水平的13倍;城市密度为499座/万平方千米,是全国平均水平的72倍。

这三大城市群不论从人口和产业的集聚程度,还是从中心城市规模和总体城市数量而言,都已开始显露出大城市连绵区的重要特征,其辐射带动作用和综合功能不断增强。

作为促进区域经济发展的典型成功案例,长三角城市群、珠三角城市群和环渤海城市群领衔了我国的区域一体化态势,一批初具规模的城市群和城市群雏形正在形成,预示着我国“城市圈时代”的到来。

进入21 世纪,中部地区的发展受到越来越多的关注。

如何在中部地区建立标杆区域经济,以点带面,逐步促进中部发展成为热点话题。

2007年12月14日,经国务院同意,国家发改委正式下文《关于批准武汉城市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区的通知》,将武汉城市圈和长株潭城市群确定为中部重点发展区域。

[3]武汉城市圈指以武汉为中心,以100千米为半径的城市群落,包括武汉、黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门9个周边城市,面积577万平方千米,人口3000万,GDP和地方财政收入分别占湖北的60%和53%以上,是湖北产业和经济实力的核心区域。

本文采用城市流强度测算方法,度量武汉城市圈区域内人流、物流、资金流、技术流、信息流等城市流的空间流动,分析武汉城市圈城市外向功能所产生的聚射能量、城市与城市之间相互影响的数量关系,从而揭示武汉城市圈城市间的联系和相互作用。

2武汉城市圈城市流分析21城市流相关概念城市群各城市之间的功能联系,主要通过城市群区域间的人流、物流、资金流、技术流和信息流等城市流动的空间流转来表现,其实质是城市群区域具有密切经济联系的城市间和产业间的相互作用。

城市得以产生和发展,并且实现城市内部之间、城市与城市之间的流动,其根源在于城市具有多种功能。

城市功能是城市中进行的所有生产、服务活动的总称,是由该城市的地域、产业、市场、资本、商品、技术、人才等结构所决定的机能。

由于不同城市具备不同的结构优势,进而造成了机能上的差异,并因此对城市之间进行互相联系产生了客观需求,这种城市之间的联系就表现为城市流。

由于城市流是城市与外界联系中所产生的经济活动。

因此,这些活动构成了城市的外向功能。

城市流强度是指在城市间的联系中,城市外向功能(集聚与辐射)所产生的聚射能及城市之间与城市之间相互影响的数量关系,是城市流的量化指标。

[4]城市流强度的计算公式为:F=N×E其中F为城市流强度,N为城市功能效益,E为城市外向功能量。

为了方便选取指标,本文选择了城市从业人员作为城市功能量的度量指标。

也就是说某城市是否具有外向功能量Ei,主要取决于该城市某部门从业人员的区位商,i城市j部门从业人员区位商Lqij 为:Lqij=Gij/Gi Gj/G(i=1, 2,…, n; j=1, 2,…, m)式中,Gij为i城市j部门从业人员数量;Gi为i城市总从业人员数量;Gj为全国j部门从业人员数量;G为全国总从业人员数量。

若Lqij1,则i城市j部门存在外向功能原因在于i城市的总从业人员中从事j部门工作的比例超过了全国的分配比例,即j部门在i城市中相对于全国是专业化部门,可以为其他城市提供服务。

因此,i 城市j部门的外向功能量为Eij=Gij-Gi(Gj/G),而i城市m个部门总的外向功能量为Ei=m j=1Eij我们用人均从业人员GDP表示i城市的功能效率Ni(Ni=GDP/Gi),所以,i城市的城市流强度为:Fi=Ni×Ei=(GDPi/Gi)×Ei=GD Pi(Ei/Gi)式中Ei/Gi表示城市外向功能量占总功能量的比重,即i城市总功能量的外向程度。

如果令Ki=Ei/Gi,则我们称Ki为城市流倾向度,城市流倾向度与该城市的总功能量的外向程度呈正相关关系,说明它在带动本区域经济增长中起到了重要作用;城市流倾向度下降则会起到相反的作用。

22武汉城市圈城市流强度研究本部分通过城市流强度分析在一定程度上揭示武汉城市圈各城市间的相互作用与联系。

本文选取武汉城市圈9个构成城市、8个主要外向服务部门的从业人员数据进行城市流强度分析,得到武汉城市圈各城市8个主要外向部门的区位商(如表1所示)。

由表1可以看出,武汉城市圈各城市中,只有省会城市武汉的主要外向服务部门的区位商全部大于1,其余卫星城市均为个别部门的区位商大于1。

说明武汉是武汉城市圈最大的区域性中心城市,其服务型产业对周边城市有着较强的外向辐射功能。

另外,外向部门的区位商也反映了另外一个指标,即城市从业人员在不同行业中的相对分配数量关系,例如,武汉各外向服务部门的区位商虽然都大于1,但由于行业分配不均,因而出现金融行业区位商高达3736,而其他行业的区位商都略高于1的情况,从一定程度上反映了武汉的从业人员大量向金融行业集中的现状。

利用公式我们又测算了9座城市的主要外向型服务部门的外向功能量Eij(Lqij<1时,Eij=0)和各城市的外向功能总量Ei,如表2所示。

从表2我们可以看到,武汉的外向功能量为1113,居武汉城市圈首位,其他城市外向功能量与武汉的差距悬殊,表明武汉在武汉城市圈城市群区域联系中具有重要地位。

根据武汉城市圈各城市2010年GDP,利用公式可求出各城市的城市流倾向度和城市流强度,并据此做出城市流倾向度柱形图进行比较分析。

表3和图1反映出武汉城市圈各城市在区域中的联系地位:武汉的城市流强度在整个城市群范围内最高,是武汉城市圈区域联系的中心。

但从城市流强度的绝对水平上看,武汉作为中心城市,相比于珠三角城市群的广州、深圳以及长三角城市群中的上海,还没有形成可观的外溢作用,辐射能力相对有限。

而武汉城市圈其他8个城市而言,其城市流强度都处在很低的水平上。

23武汉城市圈城市流强度结构所谓城市流强度结构是指构成城市流强度的影响因素之间的相对数量比例关系。

由公式F=GDP×K可知,城市流强度的主要影响因素最终可以归结为城市总体实力与城市流倾向性,两者之间的相对比例关系决定了城市流强度的大小。

一个城市必须既能创造较高的经济总量又拥有较好的综合服务能力,那么该城市才能具有较强的城市流强度。

利用公式GDPi=GDPi/maxGDPiKi=Ki/maxKi对武汉城市群各城市的GDP和K值进行归一化处理,得到各因素对应的相对值GDP′、K′(见表4、图2)。

从表4和图2可以清楚地看出,武汉城市圈各城市总体实力与城市流倾向度的区域对比关系:武汉在整体经济实力和城市流倾向度两项指标都遥遥领先,是区域联系的中心,但是武汉市的GDP′大于K′,表明其对其他外围城市的经济功能联系并不突出。

对于除武汉之外的其他城市:黄石、黄冈和孝感,GDP′大于K′,而且两者都停留在较低的水平上。

而鄂州、咸宁、仙桃、天门和潜江,K′大于GDP′说明这5个城市能较好地发挥区域联系的辅助作用。

但是,这5个城市的整体经济实力,GDP′水平相对于其他两类城市过低,依旧令人担忧。

3促进武汉城市圈进一步发展的思考综合上述分析,武汉城市圈内部城市功能结构不协调,城市与城市间差异性较大,各城市间的功能目前还处于各自发展阶段,与统一、协调发展模式的城市圈相比还有很大差距。

武汉城市圈发展对于中部崛起具有战略性意义,因此,有必要优化、升级武汉城市圈内部城市的空间布局和职能结构,合理确定各城市发展定位,重视区域性基础设施建设,提升城市间互动发展的联动性,从而提高武汉城市圈的整体竞争力。

31重视整体发展,强化武汉城市圈城市合作意识武汉城市圈在地理上具有整体性,在经济发展上具有互补互助性,在文化上具有同源性。

城市圈的整体发展应符合“木桶理论”思想,任何一个功能上的“短板城市”都会削弱整体城市圈的实力,不利于城市圈的发展,也不利于城市圈功能的分配。

只有每个城市势均力敌的发展,各自发挥自身城市的相对优势,整个城市圈的竞争力才是完备的。

强化合作意识,鼓励城市间资源的互相流动,一方面,可以降低城市间的交易成本、为本区域提供就业机会、扩大经济规模,另一方面,有利于城市圈与外部区域竞争时获得竞争优势,获取更多的发展机会。

促进城市圈中各城市的合作,是城市圈发展的起步,也是必经环节,合作的效果不仅关系城市圈成长期时间长短,也对后期成熟阶段的发展有很大影响。