(完整版)哲学第四课练习题

- 格式:doc

- 大小:47.52 KB

- 文档页数:5

第四课把探索认识的奥秘同步练习学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题1.习近平总书记在党的二十大报告中强调:“中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择,中国共产党和中国人民为解决人类面临的共同问题提供更多更好的中国智慧、中国方案、中国力量,为人类和平与发展崇高事业作出新的更大的贡献!”这表明()A.经过实践检验的认识才是真理B.矛盾贯穿于每一事物发展的始终C.真理具有普适性不受条件限制D.任何事物都是共性与个性的统一2.人工智能渗透到各个行业,不断改变着我们的生产生活方式,大大提高了各行各业的效率和准确性。

随着AI技术的不断发展,未来人工智能会有更多创新应用出现。

这从一个侧面证明人工智能()①超越人的自觉选择性和主动创造性①具有创新性思维和情感等高级意识①发展目的在于为人类创造更美好的生活①通过创新劳动方式促进了人类实践发展A.①①B.①①C.①①D.①①3.2023年10月,全国宣传思想文化工作会议在北京召开,会议首次提出“习近平文化思想”,引发全国哲学社会科学界强烈反响。

习近平总书记准确把握世界范围内思想文化相互激荡、我国社会思想观念深刻变化的趋势,提出了一系列新思想新观点新论断。

会议用“明体达用、体用贯通”八个字对这一思想的重大意义作出总结。

下列对此理解正确的是()①认识会随着社会实践的变化而自主变化①真理和谬误往往相伴而行,要正确对待谬误①任何真理都是主观与客观具体的历史的统一①实践出真知,真理能够更好地推动实践发展A.①①B.①①C.①①D.①①4.近日,中国科学院地质与地球物理研究所科研团队与合作者,综合利用聚焦离子束-扫描电镜-透射电镜技术,对嫦娥五号返回月壤样品的玄武岩和角砾岩颗粒中的硫化物开展精细结构研究,揭示了其中镍黄铁矿成因。

由此可见()①世界的真正统一性在于世界的物质性①新问题推动人们进行新的探索和研究①日益完备的认识工具促进人类认识发展①认识受各种条件的限制因而具有反复性A.①①B.①①C.①①D.①①5.认识历史离不开考古学。

2020届高考·课课练《生活与哲学》第四课探究世界的本质B组模拟题1.(19届重庆南开中学高三第一次月考)2018年3月14日,英国著名物理学家斯蒂芬·霍金逝世,他曾做出过“预言”,称人类可能在2600年之前就会灭绝。

他认为,随着地球人口增长,能源消耗将会增加,地球将变成一个“熊熊燃烧的火球”。

霍金的预言表明( )A.思维和存在具有同一性,思维都能够正确反映存在B.物质和意识是相互依赖的,人能够能动地认识世界C.客观规律是普遍永恒的,人类可以认识利用和改变规律D.运动是物质的根本属性,世界是运动变化的2.(19届湖南永州高考一模)英国著名物理学家斯蒂芬·霍金曾“预言”人类可能在2600年之前就会灭绝。

他认为随着地球人口增长,能源消耗将会增加,地球将变成一个“熊熊燃烧的火球”,霍金的预言告诉我们( )A.思维和存在具有同一性,思维都能够正确反映存在B.运动是物质固有的根本属性和存在方式,世界是变化发展的C.规律是客观的,人类可以认识利用和改造规律D.物质和意识是密不可分的,人能够能动地认识世界3.(19届浙江绍兴高三9月选考)受生态环境破坏和喀斯特地貌影响,黔西海子村痛定思痛,决定向生态要效益,实施开荒育林。

昔日荒山如今变成了郁郁葱葱的经果林,实现了人与自然的和谐共生。

海子村的转变告诉我们①运动是绝对的、静止是相对的②社会的发展依赖于人的意识③人类活动可以突破地理环境的制约④人可以利用规律改造客观世界A.①②B.②③C.①④D.③④4.(19届江西红色七校高三第一次联考)55年来,从一棵松到百万亩林海,从最初的369人毅然上坝到三代人传承不息,塞罕坝人将荒山沙地变成绿水青山,创造了令世界为之惊叹的奇迹。

今年12月5日,塞罕坝林场建设者荣获联合国环境最高奖项“地球卫士奖”。

对此认识正确的是( )①尊重自然规律是“荒原变林海”的基础和前提②正确发挥主观能动性就能创造出绿水青山③从一松到百万林海的质变是几代人奋斗的结果④获得“地球卫士奖”实现了建设者的真正价值A.①②B.①③C.①④D.②④5.(19届吉林长春田家炳实验中学高三上第一次调研)面对自然灾害,必须树立战胜困难的昂扬斗志和必胜信念,实事求是地分析形势,沉着冷静地面对挑战,坚忍不拔地克服困难,在挑战和困难面前不惊慌、不退缩、不悲观,坚定信心、顽强拼搏。

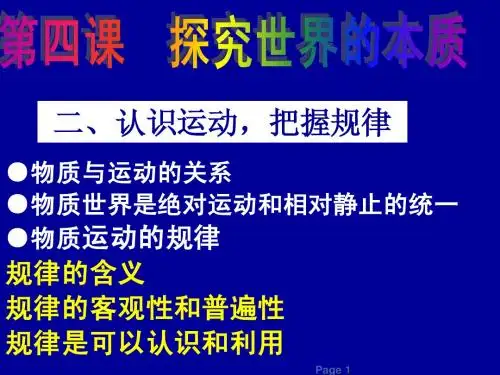

课题:第四课探究世界的本质【复习案】总结上节课知识框架,构建知识体系【学习要求】识记:运动、相对静止、规律的含义理解:物质和运动的关系;运动和静止的关系辩证唯物主义的物质概念;世界是物质的世界,世界的真正统一性就在于它的物质性。

运用:规律的客观性与普遍性,认识和利用规律【学习重点】正确理解哲学中的物质概念世界的物质性。

物质的运动是绝对的规律的客观性与普遍性以及人与规律的关系【预习案】1、关于辩证唯物主义的物质概念(1)含义:物质是,并能的。

(2)物质的唯一特性:。

2、关于世界的物质性原理(1)自然界是物质的:自然界中的事物是按照形成和发展的,它们都是的组成部分。

(2)的产生、存在、发展及其构成要素,也具有客观的。

构成社会物质生活条件的基本要素是地理环境、和。

这些要素的客观性,集中体现了人类社会的。

(3)人的意识一开始就是的产物,它是在中伴随着人和人类社会一起产生的。

(4)世界是的世界,世界的就在于它的物质性。

3、运动是物质的固有属性(1)运动、静止的含义①哲学上所讲的运动,是指宇宙间事物、现象的和。

②静止有两方面的含义:一是说事物在它发展的一定阶段和一定时期,其没有发生变化;二是说物体相对于来说没有发生某种运动,或者说物体在没有进行某种特殊的运动。

(2)物质和运动的辩证关系原理①运动是物质的和,世界上不存在脱离运动的物质;②运动是的运动,物质是运动的。

脱离物质的运动是。

③离开运动谈物质是观点,离开物质谈运动是观点。

(3)绝对运动和相对静止的辩证关系原理①运动是、和的;静止是、和的。

②静止是运动的一种,物质世界是和的统一。

③只承认静止而否认运动是,只承认绝对运动而否认相对静止则导致。

4、运动是有规律的(1)规律的含义:就是事物过程中的的、的、的。

(2)规律的客观性和普遍性:①原理内容规律是客观的,是的,它既不能,也不能。

规律是普遍的,、和,在其运动变化和发展中都普遍遵循其固有规律。

②方法论:要求我们必须规律,按办事,而不能规律,(3)利用规律,造福人类人在规律面前又不是的,人可以在认识和把握规律的基础上,根据利用规律,改造客观世界,造福于人类。

哲学第四课答案37答案DABCBDC38答案CDDCC39答案1、解析:材料没有体现人类社会的客观性,A不选。

人与自然应该是和谐统一的关系,但并不是始终和谐统一,故C不选。

D本身错误。

答案:B2、解析:社会意识形态是主观的东西,而生产关系则是客观的,故④⑥不选。

答案:C3解析:即万事万物唯一的共同的特点。

答案:D4、解析:此题重在考查对物质概念的理解。

A、B、D的叙述均是错误的。

答案:C5、答案:B6、解析:本题考查物质的概念。

A、C、D三项都是对“物质”的错误理解,世界上不仅存在物质,同时也存在意识现象,哲学上的物质概念概括的是各物质形态的共性,不是指一切具体物质形态的总和,人脑本身也是物质的具体形态之一。

答案:B7、解析:该题主要考查学生对人类社会产生的过程的理解。

①的观点不符合题意,它主要说明自然界具有物质性;②③④符合题干要求。

答案:B8、解析:运动存在于客观存在物中,说明运动不能离开物质而存在。

注意不要误选B,B不是最佳选项。

答案:D9、解析:此题只要真正读懂引文中的话意,不难选出正确答案来。

B、C看到运动,否认相对的静止;D否认运动的物质性或客观性。

答案:A10、解析:否认物质是运动的主体,否认运动是物质的根本属性和存在方式,不承认运动是物质的运动,是唯心主义的。

答案:B11、答案:(1)规律是事物运动过程中固有的本质的必然的联系。

规律是客观的,具有不可抗拒性。

人们的行为一旦违背了客观规律,必将受到规律的惩罚。

只有按规律办事,才能达到预期目的,取得成功。

材料中人类的活动是违背规律的行为,正是因为这些活动,才导致了我国海岸线的严重侵蚀。

(2)这启示我们,人类活动必须承认规律的客观性,按客观规律办事。

不能贪图一时的眼前利益,损害长远的整体利益。

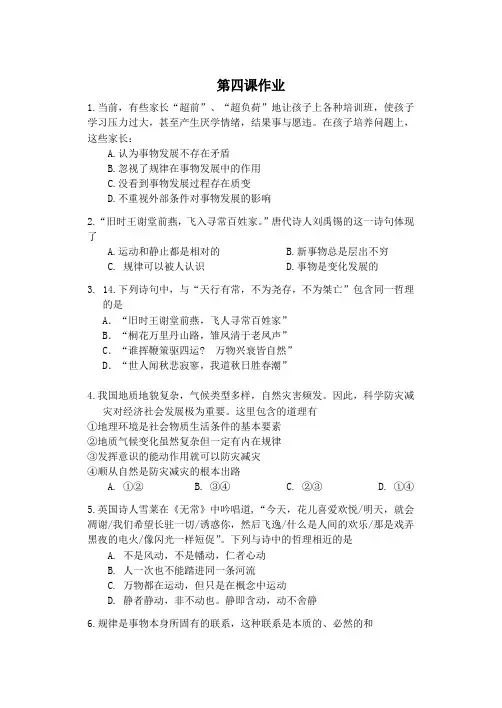

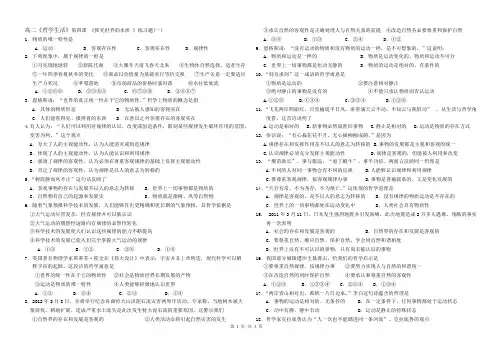

第四课作业1.当前,有些家长“超前”、“超负荷”地让孩子上各种培训班,使孩子学习压力过大,甚至产生厌学情绪,结果事与愿违。

在孩子培养问题上,这些家长:A.认为事物发展不存在矛盾B.忽视了规律在事物发展中的作用C.没看到事物发展过程存在质变D.不重视外部条件对事物发展的影响2.“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

”唐代诗人刘禹锡的这一诗句体现了A.运动和静止都是相对的B.新事物总是层出不穷C. 规律可以被人认识D.事物是变化发展的3. 14.下列诗句中,与“天行有常,不为尧存,不为桀亡”包含同一哲理的是A.“旧时王谢堂前燕,飞人寻常百姓家”B.“桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声”C.“谁挥鞭策驱四运? 万物兴衰皆自然”D.“世人闻秋悲寂寥,我道秋日胜春潮”4.我国地质地貌复杂,气候类型多样,自然灾害频发。

因此,科学防灾减灾对经济社会发展极为重要。

这里包含的道理有①地理环境是社会物质生活条件的基本要素②地质气候变化虽然复杂但一定有内在规律③发挥意识的能动作用就可以防灾减灾④顺从自然是防灾减灾的根本出路A. ①②B. ③④C. ②③D. ①④5.英国诗人雪莱在《无常》中吟唱道,“今天,花儿喜爱欢悦/明天,就会凋谢/我们希望长驻一切/诱惑你,然后飞逸/什么是人间的欢乐/那是戏弄黑夜的电火/像闪光一样短促”。

下列与诗中的哲理相近的是A. 不是风动,不是幡动,仁者心动B. 人一次也不能踏进同一条河流C. 万物都在运动,但只是在概念中运动D. 静者静动,非不动也。

静即含动,动不舍静6.规律是事物本身所固有的联系,这种联系是本质的、必然的和A.稳定的 B.实践的 C.发展的 D.辩证的7.荀子曰:“天有常道矣,地有常数矣,君子有常体矣。

”下列诗句与此寓意相近的是A. 会当凌绝顶,一览众山小(唐*杜甫)B. 蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽(南北朝*王籍)C. 两句三年得,一吟双泪流(唐*贾岛)D. 草木本无意,荣枯自有时(唐*孟浩然)8.漫画《破旧立新》启发人们办事情要A. 分工协作B. 勇于创新C. 尊重规律D. 依靠群众9.太阳每天都会升起,而太阳每天又都是新的。

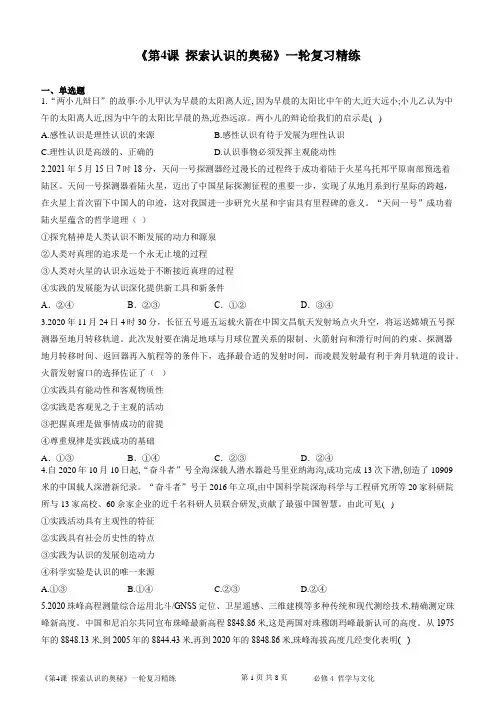

《第4课探索认识的奥秘》一轮复习精练___一、单选题1.“两小儿辩日”的故事:小儿甲认为早晨的太阳离人近, 因为早晨的太阳比中午的大,近大远小;小儿乙认为中午的太阳离人近,因为中午的太阳比早晨的热,近热远凉。

两小儿的辩论给我们的启示是( )A.感性认识是理性认识的来源B.感性认识有待于发展为理性认识C.理性认识是高级的、正确的D.认识事物必须发挥主观能动性2.2021年5月15日7时18分,天问一号探测器经过漫长的过程终于成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。

天问一号探测器着陆火星,迈出了中国星际探测征程的重要一步,实现了从地月系到行星际的跨越,在火星上首次留下中国人的印迹,这对我国进一步研究火星和宇宙具有里程碑的意义。

“天问一号”成功着陆火星蕴含的哲学道理()①探究精神是人类认识不断发展的动力和源泉②人类对真理的追求是一个永无止境的过程③人类对火星的认识永远处于不断接近真理的过程④实践的发展能为认识深化提供新工具和新条件A.②④B.②③C.①②D.③④3.2020年11月24日4时30分,长征五号遥五运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,将运送嫦娥五号探测器至地月转移轨道。

此次发射要在满足地球与月球位置关系的限制、火箭射向和滑行时间的约束、探测器地月转移时间、返回器再入航程等的条件下,选择最合适的发射时间,而凌晨发射最有利于奔月轨道的设计。

火箭发射窗口的选择佐证了()①实践具有能动性和客观物质性②实践是客观见之于主观的活动③把握真理是做事情成功的前提④尊重规律是实践成功的基础A.①③B.①④C.②③D.②④4.自2020年10月10日起,“奋斗者”号全海深载人潜水器赴马里亚纳海沟,成功完成13次下潜,创造了10909米的中国载人深潜新纪录。

“奋斗者”号于2016年立项,由中国科学院深海科学与工程研究所等20家科研院所与13家高校、60余家企业的近千名科研人员联合研发,贡献了最强中国智慧。

由此可见( )①实践活动具有主观性的特征②实践具有社会历史性的特点③实践为认识的发展创造动力④科学实验是认识的唯一来源A.①③B.①④C.②③D.②④5.2020珠峰高程测量综合运用北斗/GNSS定位、卫星遥感、三维建模等多种传统和现代测绘技术,精确测定珠峰新高度。

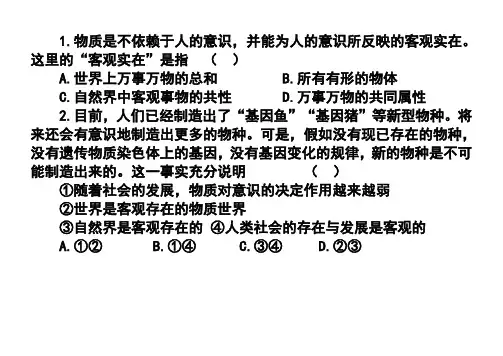

1.物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

这里的“客观实在”是指()A.世界上万事万物的总和B.所有有形的物体C.自然界中客观事物的共性D.万事万物的共同属性2.目前,人们已经制造出了“基因鱼”“基因猪”等新型物种。

将来还会有意识地制造出更多的物种。

可是,假如没有现已存在的物种,没有遗传物质染色体上的基因,没有基因变化的规律,新的物种是不可能制造出来的。

这一事实充分说明()①随着社会的发展,物质对意识的决定作用越来越弱②世界是客观存在的物质世界③自然界是客观存在的④人类社会的存在与发展是客观的A.①②B.①④C.③④D.②③3.我们应该这样认识物质的概念()①它是指不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在②它是在概括万事万物都不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映,即客观实在这一共同根本特性的基础上形成的③它是世界的本质④它是抽象的、虚幻的东西A.①②B.②③C.③④D. ②④4.物质与物质的具体形态的关系是()A.整体与部分的关系B.物质是不可以认识的,物质的具体形态是可以认识的C.物质是对物质的具体形态共同本质的概括D.物质包括所有的物质的具体形态5.(2008海南高考)由“嫦娥一号”卫星拍摄的月面图像覆盖区域属于月球高地,长约460公里,宽约280公里,分布有不同大小、形态、结构和形成年代的撞击坑。

从唯物论的观点看,这幅图像左证了()A.神话的产生是缺乏客观根据的B.月球与地球具有相同的物质结构C.各种唯物主义物质观的科学性D.世界物质统一性原理的正确性6.马克思主义认为,社会的存在与发展不同于自然界,社会活动是有意识的活动。

但从本质上看,社会的存在与发展是客观的。

这是因为①人类社会的存在与发展是客观的②人的意志不能影响和决定社会的发展③人类社会是物质世界长期发展的产物④构成社会生活条件的基本要素是客观的A. ②④B.③④C.①④D.②③7.物质的唯一特性是客观实在性,下列体现了客观实在性的有()①党的十七大通过的决议②2008北京奥运会③中华人民共和国④科学发展观⑤学校A.①②③B.②③⑤C.①③④D.③④⑤8.有人认为,社会生活的变迁、社会的发展是由人的愿望、目的、动机决定的。

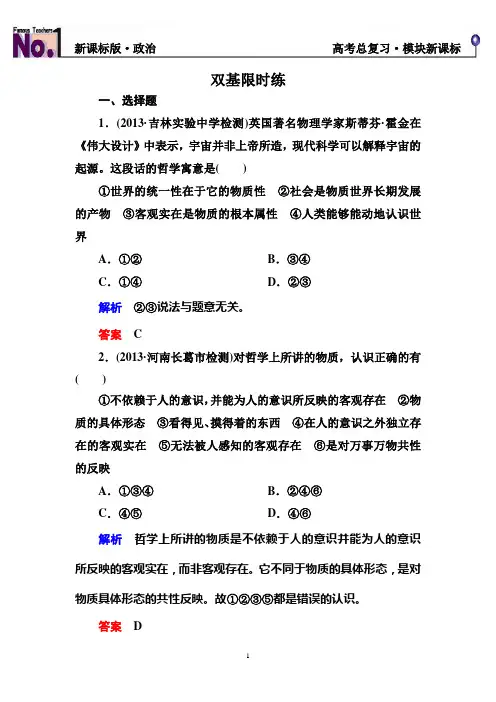

双基限时练一、选择题1.(2013·吉林实验中学检测)英国著名物理学家斯蒂芬·霍金在《伟大设计》中表示,宇宙并非上帝所造,现代科学可以解释宇宙的起源。

这段话的哲学寓意是()①世界的统一性在于它的物质性②社会是物质世界长期发展的产物③客观实在是物质的根本属性④人类能够能动地认识世界A.①②B.③④C.①④D.②③解析②③说法与题意无关。

答案 C2.(2013·河南长葛市检测)对哲学上所讲的物质,认识正确的有()①不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观存在②物质的具体形态③看得见、摸得着的东西④在人的意识之外独立存在的客观实在⑤无法被人感知的客观存在⑥是对万事万物共性的反映A.①③④B.②④⑥C.④⑤D.④⑥解析哲学上所讲的物质是不依赖于人的意识并能为人的意识所反映的客观实在,而非客观存在。

它不同于物质的具体形态,是对物质具体形态的共性反映。

故①②③⑤都是错误的认识。

答案 D3.(2013·四川成都市月考)对物质和运动的关系,说法正确的是()A.一切物质都在运动,没有不运动的物质,运动是物质的唯一特性B.一切运动都是物质的运动,而人的思维、精神则不是运动的C.脱离物质的运动和脱离运动的物质同样是不存在的D.万物都在运动,意识也在运动,所以意识也是运动的主体解析运动是物质的根本属性,而非唯一特性,物质的唯一特性是和意识相比较而言的,即客观实在性,故A项错误,人的思维、精神也在运动,但运动的主体是人脑,也是物质而不是意识。

故B、D两项排除。

答案 C(2013·四川南充检测)马克思主义哲学以实践和科学材料为基础,科学地回答了世界的本质问题,在自然观上它明确地指出:自然界是客观的。

据此回答4~5题。

4.之所以说自然界是客观的,是因为()A.自然界的存在和发展不受人类活动的影响B.人类产生前后,自然界的存在和发展都不依赖于人的意识C.人类能有意识地利用自然物和改造自然物D.人类与自然界能和谐相处解析自然界的客观性应从人类产生前后去分析。

哲学生活第四课巩固练习(选修)2007-8-6一、单项选择题世界是物质的,物质是不依赖于人的意识并能为人的意识所反映的客观实在。

回答1—2题:1、辩证唯物主义认为,世界的本质是A、物质B、意识C、客观事物 D、客观存在2、目前人们已经知道,太阳约在50亿年前形成,地球的诞生距今也有46亿年之久,由此可见,宇宙间根本不存在上帝和诸神居住的天国,所有天体都是按照自身固有的规律形成和发展的。

可见A、生物产生和进化是自然界长期发展的结果B、自然界是客观存在的物质世界C、人类是自然界长期发展的结果D、意识是自然界长期发展的结果运动是物质的根本属性和存在方式,世界上不存在脱离运动的物质。

运动是物质的运动,物质是运动的承担者。

回答3—5题:3、《坛经》记载,时风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不一。

慧能进曰:“不是风动,不是幡动,仁者心动。

”慧能的这一观点A、离开了运动谈物质的形而上学观点B、离开了物质谈运动的唯心主义观点C、离开了意识谈物质的不可知论观点D、离开物质谈意识的精神万能论观点4、恩格斯说:“没有运动的物质和没有物质的运动一样,是不可想象的。

”离开运动谈物质属于A、唯物主义观点B、唯心主义观点C、形而上学观点D、辩证法观点王夫之说:“静者静动,非不动也。

静即含动,动即含静。

”回答5—7题:5、毛泽东同志指出:“世界就是这样一个辩证法,又动又不动,静是不动没有,静是动也没有。

”这告诉我们A、世界上一切事物都是绝对运动B、世界上的事物具有相对静止性C、世界上一切事物是绝对运动和相对静止的统一D、物质和运动是不可分的6、“刻舟求剑”这一成语的哲学寓意是①物质是运动的②世界是物质的③绝对静止的事物是没有的④不能只承认物质而否认运动A、①②③B、①③④C、②③④D、①②④7、“疱丁解牛”事半功倍,之所以事半功倍,是因为A.运动是绝对的 B.尊重规律,按客观规律办事C.夸大了主观对客观的制约作用 D.事物都是变化发展的规律是客观的、普遍的,它要求我们必须尊重规律,按客观规律办事。

高二哲学第四课练习题哲学是一门深奥而又有趣的学科,它旨在探究人类存在的意义和理性思考的方式。

高二哲学的第四课练习题将帮助学生更好地理解哲学的核心概念和思考方法。

本文将就这一练习题进行详细分析和论述,以帮助读者更好地完成练习。

1. 自由意志和决定论之间的关系自由意志是指人类在行为选择时具有的决定性权力。

决定论则认为一切事件都是由前因后果所决定,包括人类的行为选择。

自由意志和决定论之间的关系是一个古老而又复杂的哲学问题。

在这个问题上,有三种主要的立场:自由意志主义、决定论和兼容主义。

自由意志主义认为人类拥有自主的选择能力,行为并非受前因后果所决定。

自由意志使得人类能够独立于外部条件做出决定,承担起道德责任。

然而,自由意志主义面临的困境是无法解释自由意志可能由何种因素产生,也无法与科学的因果关系相协调。

决定论主义则认为人类的行为受到前因后果的制约,每一个选择都是早已注定的结果。

决定论主义者认为人类的决策并非自主的,因此无法对其行为承担真正的道德责任。

然而,决定论主义也无法解释人类的主观体验和道德判断。

兼容主义试图将自由意志和决定论结合起来。

它认为虽然人类的行为受到前因后果的影响,但同时也存在一定程度的自主权力。

兼容主义者认为人类的选择是在一系列可能性中做出的,虽然受到限制,但仍具有自由意志的成分。

然而,兼容主义也面临着解释自由意志和决定论之间关系的难题。

总之,自由意志和决定论之间的关系是一个充满争议的问题。

不同的哲学立场提供了不同的观点和解释,但没有一个完美的解答。

2. 道德相对主义与道德客观性的辩论道德相对主义和道德客观性是关于道德价值的两种不同立场。

道德相对主义认为道德价值是相对于不同的文化、社会或个体而言的。

它主张没有绝对的道德标准,一切道德观念都是取决于个体的主观意识和文化的相对规范。

道德客观性则认为道德价值是普遍存在的,与文化、社会或个体无关。

它主张存在着绝对的、普遍适用的道德准则和价值观。

2014年高二政治《生活与哲学》第四课练习(文科)班别__________ 姓名___________一、单项选择题:1、辩证唯物主义认为,世界的本质是()A、物质B、意识C、客观事物D、客观存在2、“世界的本质是物质”。

此处的“物质”是指()A.世界上存在的一切事物 B.世界上万事万物的总和C.不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在 D.客观存在的自然物3、物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

这里的“客观实在”是()A.世界上万事万物的总和B.所有有形的物体C.自然界中客观事物的共性D.万事万物的共同属性4、下列现象中,属于物质范围的有①电磁场②党的方针政策③市场经济④人脑A.①③④ B.②③④ C.①②④D.①②③5、甲、乙两位同学就物质概念进行了辩论。

甲说:“物质是永恒的,不生不灭的。

”乙说:“世界上任何事物都有产生、发展和灭亡的过程。

”对甲、乙两位同学的说法,在你看来评价正确的应是A.前者正确,后者错误B.前者错误,后者正确C.两者各自片面地强调了一个方面,都是不正确的D.两者都是正确的,前者是就物质的概念而讲的,后者是就具体物质而言的6、当布鲁诺因传播“日心说”而被处死的时候,熊熊烈火中的他仍不停地高呼:“就在这一刻,地球还在转动啊!”地球还在转动,这说明()①世界的本质是物质②自然界是客观存在的③人类社会的存在和发展是客观的④物质是不依赖于人的意识而客观存在的A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④7、有一种观点认为,社会生活的变迁、社会的发展是由人的愿望、目的、动机决定的。

还有一种观点认为,神灵天意决定社会的变化和人间的祸福。

从哲学上看,上述两种观点的共同点是A.都承认社会的发展有其自身发展的规律B.都肯定了物质资料生产方式是人类社会发展的决定力量C.都肯定了世界的本质是物质 D.都否认了社会存在与发展的客观性8、我国古诗曰:“离离原上草,一岁一枯荣。

课时作业8认识运动把握规律时间:45分钟满分:60分一、选择题(只有一个最符合题意的选项,每小题2分,共28分)1.“从整个物质世界来看,一切都处于运动中,没有不运动的物质,这说明运动是普遍的、永恒的、无条件的,因而是绝对的。

”下面对这句话的理解不确切的是()A.静止是一种特殊的运动状态B.运动是物质的根本属性和存在方式C.所谓运动是绝对的,是指任何事物在任何时候都是运动的D.静止也是一种运动,因此,静止也是永恒的、无条件的解析:本题是一道逆向选择题。

静止本身是一种特殊运动,静止是暂时的,不是永恒的,是有条件的,因此D项错误,符合题干指向。

答案:D2.寓言《刻舟求剑》中的楚国人之所以失败,是因为他()A.否定了物质的客观性B.否定了物质是运动的C.夸大了意识的能动作用D.否定了规律的客观性解析:寓言《刻舟求剑》中的楚国人在自己的宝剑落水后,不是立即入水去取剑,而是在船板上宝剑落水的地方做记号,以便待船靠岸后,从记号处入水找宝剑,其结果可想而知,这个楚国人承认物质的存在,但否定了船的运动、水的运动和宝剑的运动。

总之,他否定了物质是在不断运动的,割裂了物质和运动的关系,否认了物质是运动的物质。

答案为B。

答案:B3.王夫之说:“静者静动,非不动也。

静者含动,动不舍静”。

下列观点与之相符的是()A.运动和静止都是绝对的B.运动和静止都是相对的C.静止是绝对的,运动是相对的D.运动是绝对的,静止是相对的解析:本题考查运动和静止的关系的知识,考核学生的理解能力和判断能力。

王夫之的观点说明运动中有静止,静止中有运动,运动是绝对的,静止是相对的。

与其观点相符的应为D;A、B、C本身观点错误。

答案:D4.古希腊哲学家克拉底鲁认为,万物只是一种不可名状的“旋风”,瞬息万变。

他拒绝给事物以名称,主张对客观事物什么也不能说。

其错误在于()①否认了事物的客观性②夸大了人的主观能动性③否认了事物的相对静止④割裂了运动与静止的关系A.①②B.②③C.①④D.③④解析:克拉底鲁的观点否认了相对静止,夸大了运动,割裂了运动与静止的关系,借口事物的运动变化,把事物说成是不可捉摸的东西,是典型的不可知论。

生活与哲学课题练习第四课探究世界的本质一、选择题1.“第六态”物质的发现是世界的重大科技成就之一。

而人们过去只知道气态、固态、液态、等离子态和玻色——爱因斯坦凝聚态等五种物质的具体形态。

从哲学上看,物质“第六态”的发现表明()A.物质世界的演进取决于人类智力的发达程度B.人类的认识能力随着客观世界的变化而提高C.认识的深度和广度是由认识工具决定的D.世界的本原是不依赖于人的意识而存在的客观实在2.当布鲁诺因传播“日心说”而被处死的时候,熊熊烈火中的他仍不停地高呼:“就在这一刻,地球还在转动啊!”地球还在转动,这说明()①世界的本质是物质②自然界是客观存在的③人类社会的存在和发展是客观的④物质是不依赖于人的意识而客观存在的A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④3.2008年8月份以来,湖南部分地区出现旱情和重大干旱,截至8月9日8时,湖南省实施人工降雨,使得地面降水累计增加2.53亿立方米,为有效缓解全省旱情、防旱抗旱减灾发挥了积极的作用。

材料说明,人类产生后()A.自然界的存在与发展受人的意识影响B.人的意识决定着自然界的存在与发展C.自然界的存在与发展受人的意识支配D.自然界的存在和发展不以人的意识为转移4.如果人工降雨的天气条件不具备,向天空中撒入再多的催化剂,都无济于事。

这告诉我们()A.人类社会是客观存在的物质世界B.自然界是客观存在的物质世界C.规律是客观的、无条件的D.人类是不可能战胜自然界的5.我们应该这样认识物质概念()①它是指不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在②它是在概括万事万物都不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映,即客观实在这一共同根本特性的基础上形成的③它是世界的本质④它是抽象的、虚幻的东西A.①②B.②③C.③④D.①③④6. 2008年8月5日中科院专家陈挺恩表示,喜马拉雅山目前仍处于隆升的过程之中,然而这并不意味着它肯定会越来越高。

珠峰未来的高度取决于珠峰隆升的速度和风化的速度谁快谁慢,如果风化快过隆升,那么珠峰无疑就会变矮,而如果隆升速度快过风化过程,那么世界第一高峰还会长高。

这说明()①自然界是变化发展的②物质是运动的③运动是有规律的④人们可以利用规律改造自然界A.①B.①②C.①②③D.①②③④7.人工降雨的天气条件主要取决于云中过冷水含量和冰晶浓度,一般要求层状云云厚大于1.7公里,积状云云高在6~8公里时才能作业。

湖南人工降雨主要抓住了热带风暴“帕布”和“蝴蝶”过境湖南的机会实施的。

这说明()A.人的活动受到客观条件的制约B.尊重客观规律是人工降雨成功的前提C.人可以通过认识和改变规律,使自然界为人类造福D.人类活动阻碍着自然界的客观发展为满足北京奥运会期间各国运动员对蔬菜种类与营养的不同需求,中国农艺师引进了多种新品种洋菜,根据北京地区及周边省市的海拔高度来确定各种蔬菜的种植与运输方案,使洋菜“本土化”,打破了“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”的观念。

据此回答8~9题。

8.农艺师打破“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”的观念。

遵循的哲学依据是()A.人的理性为自然界立法B.人可以改变规律起作用的前提条件C.人不能改变规律,但能改变规律起作用的具体状况D.客观事物的规律是客观的,思维活动的规律是主观的9.农艺师能使洋菜“本土化”,是因为()A.主观联系是对客观联系的反映B. 发挥主观能动性,能够建立事物新的具体联系C.发挥主观能动性,能够改变事物固有的联系D. 客观联系是主观联系的外在表现10.马克思说:“一切存在物,一切生活在地上和水中的东西,只是由于某种运动才得以存在、生活。

”马克思的上述论断蕴涵的哲学道理是()A.运动是物质的存在方式和根本属性B.运动是物质的唯一特性C.运动是物质的派生物D.任何运动都有自己的物质承担者11、“世异则事异,事异则备变”,这句话在哲学上启示我们()A.思想要适应变化了的情况B.认识是由浅入深的过程C.发挥主观能动性要以事实为依据D.对具体问题要作具体分析12.庄子说:“方生方死,方死方生。

”从哲学观点看()①否认了事物的相对静止②夸大了运动的绝对性③属于唯物辩证法的运动观④是唯心主义运动观⑤把事物看成瞬息万变的、不可捉摸的,最终陷入了不知论的错误A.①②③④⑤B.②③④C.①②④D.①②⑤13.“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

”这说明()①自然界和人类社会都是有规律的②自然界和人类社会遵循同样的规律③自然规律和社会规律都是古今不变的④自然现象和社会现象都是循环往复的A.①B.①②C.①③D.①④14.《孙子·说符》中说:“理无常是,事无常非。

”这个观点()A.正确,因为新事物一定会代替旧事物B.错误,因为矛盾总是对立统一的C.正确,因为事物总是不断变化发展的D.正确,因为矛盾贯穿于事物发展的全过程15.“天地之变,寒暑风雨,水旱螟蝗,率皆有法”。

这段话包含的哲学道理是()A.世界上的一切事物都是运动发展的B.事物的运动变化和发展是有规律的C.事物是运动的,规律是客观的D.规律是事物运动过程中本身所固有的联系16. 2008年6月,温家宝总理来到无锡考察太湖水污染防治工作时说:“恩格斯说过,当我们欢呼对大自然胜利的时候,也就是大自然会对我们作出惩罚的时候。

”大自然会对我们作出惩罚,这说明()①规律是客观的②规律的存在和发生作用不以人的意志为转移③违背规律必然受到规律的惩罚④在规律面前,人是无能为力的A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④17.水域生态荒漠化,罪魁是污染。

目前,我国近海和内陆水域污染严重,严重威胁到水生生物的生存和繁衍。

人们过度捕捞,超密度养殖,也是造成水域荒漠化的一个重要原因。

可见()A.人们的活动对自然的发展只有消极的影响B.有意识地利用自然物和改造自然物,是人的本质能力的体现C.人们改造自然物只能以自然物及其固有的属性和变化规律为基础D.人与自然的和谐相处是不可能做到的18.为保护水生生物资源和生态环境,渔业行政部门采取了一系列措施,如实施伏季休渔制度、渔船和功率指标双控制、长江春季禁渔制度等。

这说明()A.社会的存在和发展是客观的B.人在自然面前是无能为力的C.承认自然的客观性是人类有意识地处理人与自然关系的基本前提D.支配社会发展的规律是客观的19.神七在遨游太空三天后,成功返回预定的内蒙古四子王旗着陆场。

这反映的哲学道理是()A.规律是客观的,又是可被认识和利用的B. 人们可以发现、创造规律C.发挥主观能动性,能够使人类摆脱自然规律的约束D. 事物是普遍联系的20.目前,人们已经制造出了“基因鱼”、“基因猪”等新型物种,将来还会有意识地制造出更多的物种。

可是,如果没有业已存在的物种,没有遗传物质染色体上的基因,没有基因变化规律,新的物种是不可能制造出来的。

这一事实充分说明()①随着社会的发展,物质对意识的决定作用越来越弱②世界是客观存在的物质世界③自然界是客观存在的④人类社会的存在与发展是客观的A.①②B.②③C.③④D.①④21. 2008年3月6日,国家环保总局副局长吴晓青指出,当前我国很多生态系统正处于不断退化的过程,许多种群在数量上急剧下降,物种处于濒危状态,上述材料给我们的启示是()A.人类只能听任自然的摆布,必须服从自然B.承认自然界的客观性是人类有意识地处理人与自然关系的基本前提C.人类可以利用自然物但不能改造自然物D.自然界先于人类而存在22.人无法控制天气,这是因为()A.人类的产生是自然界长期发展的结果B.自然界的存在和发展是客观的C.人类在自然界面前是无能为力的D.自然界的现象是纷繁复杂的23.人类只能通过观察、了解、掌握天气变化的规律来影响天气,趋利避害。

这说明()A.人类可以改变规律B.规律是客观的C.人可以认识和利用规律造福人类D.台风的形成是有规律的24.物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

这里的“客观实在”是()A.世界上万事万物的总和B.所有有形的物体C.自然界中客观事物的共性D.万事万物的共同属性25.有人认为,社会生活的变迁、社会的发展是由人的愿望、目的、动机决定的。

这种观点()①否认了社会生活的客观性②是神创论在社会历史观上的表现③夸大了意识在社会生活中的作用④肯定了社会存在与发展不依赖于人的意识A.①②③B.②③④C.①③D.②④26.2009年长江三峡水利枢纽工程建成后,将趋利避害,发挥巨大的综合效益。

这说明()①人们能够认识规律并利用规律为人类造福②人们能够利用对规律的认识改造世界③人们利用规律的前提是发现规律④人们可以改变规律,使其服从人们的需要A.①③B.①②C.①④D.②③27.2008年5月12日,四川省汶川县发生8.0级地震,给我国造成众多人员伤亡和重大经济损失。

对于地震这一自然灾害,人们至今无法作出科学的预测。

从哲学上看这说明()A.地震出现是不可避免的B.人类在自然面前是无能为力的C.人类认识和利用规律的程度受主客观条件制约D.凡事预则立,不预则废28. 2008年是我国经济发展和改革的关键一年,中央经济工作会议强调要继续加强宏观调控,搞好宏观调控既要保持宏观经济政策的连续性,又要依据经济发展的新情况、新问题,适时、适度地调整政策的力度和重点。

这体现了()①主观与客观是具体的历史的统一②绝对静止和相对运动的统一③一切从实际出发,实事求是,具体问题具体分析④要坚持用发展的观点看问题A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③④29.正确表述运动、静止条件之间关系的是()A.在一定条件下,任何事物都处于相对静止状态,即特殊的运动状态B.对某一事物来说,运动并不一定是无条件的C.对某一事物来说,静止并不一定是有条件的D.在一定条件下,任何事物都处于运动状态30.2008年2月25日,来自中国气象局网站的消息说,大气环流异常是南方低温雨雪冰冻的直接原因。

从哲学上看这表明()①人能够利用规律②规律的存在和发生作用不以人的意志为转移③应该一分为二地看待人类活动所产生的影响④坚持用联系的观点看问题是正确认识世界的重要条件A.①②B.③④C.②③D.②④31.2008年5月12日,四川发生8.0级强烈地震,应当这样认识地震现象()①地震是地壳运动的结果②地壳运动是有规律的③地震发生不以人们的主观意志为转移④人们可以防止地震发生A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④32.荒漠化治理是世界性难题。

有关专家根据部分地区的成功经验提出,对于人力治理效果不佳的地区,可以采用“人退”的方法,创造条件让自然界自我修复,实现“沙退”的目的。

这种治理荒漠化的新思路体现的哲学道理是()①正确发挥主观能动性要以尊重和认识客观规律为前提②适当放弃主观能动性的发挥体现了对客观规律的尊重③人的活动与自然生态存在着不可解决的矛盾④人的活动是自然生态系统的重要影响因素A.①②B.③④C.①④D.②③二、非选择题33.2008年1月中旬以来,我国十几个省份持续出现雨雪、冰冻等天气,导致铁路、公路、民航等交通运输大范围受阻,旅客大量滞留,农副产品供应紧张,农牧业生产和群众生活受到严重影响。