第六章法律行为

- 格式:ppt

- 大小:65.50 KB

- 文档页数:13

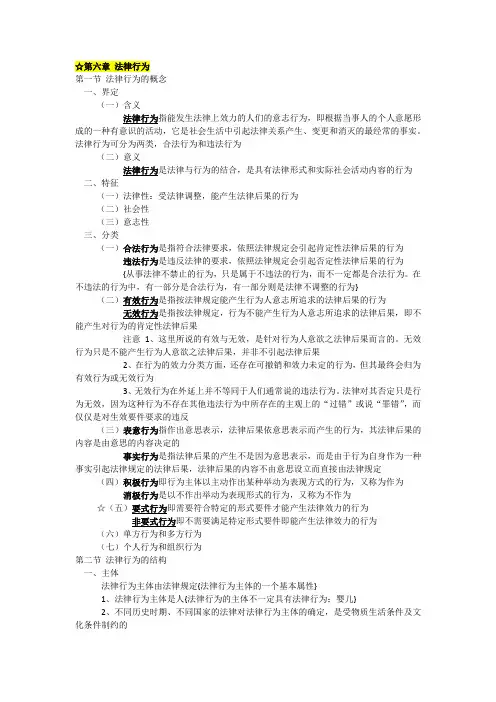

☆第六章法律行为第一节法律行为的概念一、界定(一)含义法律行为指能发生法律上效力的人们的意志行为,即根据当事人的个人意愿形成的一种有意识的活动,它是社会生活中引起法律关系产生、变更和消灭的最经常的事实。

法律行为可分为两类,合法行为和违法行为(二)意义法律行为是法律与行为的结合,是具有法律形式和实际社会活动内容的行为二、特征(一)法律性:受法律调整,能产生法律后果的行为(二)社会性(三)意志性三、分类(一)合法行为是指符合法律要求,依照法律规定会引起肯定性法律后果的行为违法行为是违反法律的要求,依照法律规定会引起否定性法律后果的行为{从事法律不禁止的行为,只是属于不违法的行为,而不一定都是合法行为。

在不违法的行为中,有一部分是合法行为,有一部分则是法律不调整的行为}(二)有效行为是指按法律规定能产生行为人意志所追求的法律后果的行为无效行为是指按法律规定,行为不能产生行为人意志所追求的法律后果,即不能产生对行为的肯定性法律后果注意1、这里所说的有效与无效,是针对行为人意欲之法律后果而言的。

无效行为只是不能产生行为人意欲之法律后果,并非不引起法律后果2、在行为的效力分类方面,还存在可撤销和效力未定的行为,但其最终会归为有效行为或无效行为3、无效行为在外延上并不等同于人们通常说的违法行为。

法律对其否定只是行为无效,因为这种行为不存在其他违法行为中所存在的主观上的“过错”或说“罪错”,而仅仅是对生效要件要求的违反(三)表意行为指作出意思表示,法律后果依意思表示而产生的行为,其法律后果的内容是由意思的内容决定的事实行为是指法律后果的产生不是因为意思表示,而是由于行为自身作为一种事实引起法律规定的法律后果,法律后果的内容不由意思设立而直接由法律规定(四)积极行为即行为主体以主动作出某种举动为表现方式的行为,又称为作为消极行为是以不作出举动为表现形式的行为,又称为不作为☆(五)要式行为即需要符合特定的形式要件才能产生法律效力的行为非要式行为即不需要满足特定形式要件即能产生法律效力的行为(六)单方行为和多方行为(七)个人行为和组织行为第二节法律行为的结构一、主体法律行为主体由法律规定{法律行为主体的一个基本属性}1、法律行为主体是人{法律行为的主体不一定具有法律行为:婴儿}2、不同历史时期、不同国家的法律对法律行为主体的确定,是受物质生活条件及文化条件制约的3、法律对法律行为的主体的确定体现着立法者的主观选择和对法律调整技术的运用4、法律行为主体与法律关系主体有一定区别:法律关系主体的基础是权利能力,法律行为主体的基础是行为能力或责任能力二、内在方面法律行为的内在方面指的是法律行为的意志方面的内容或因素,根据其对行为发生的影响不同,这些因素可以分解为行为认知与控制能力、行为动机和行为目的三个基本方面(一)行为认知是指行为主体对行为本身和行为意义的了解{无认知的行为不被法律认定为法律行为,或不被认定为有效的法律行为}控制能力所说明的是行为主体的行为受自己意志支配的状况。

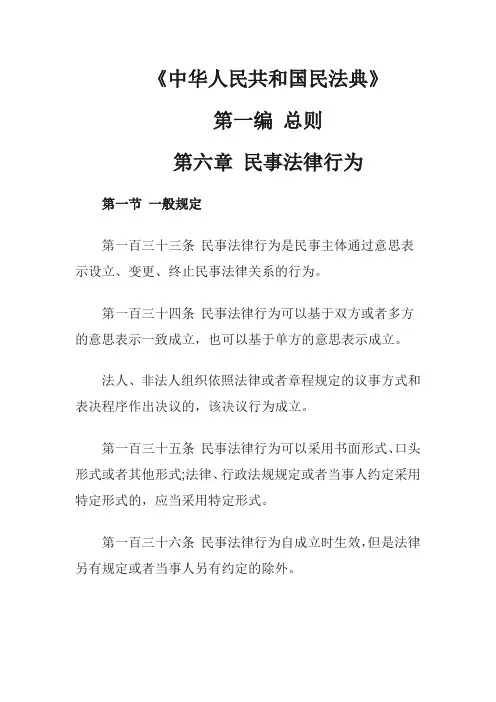

《中华人民共和国民法典》第一编总则第六章民事法律行为第一节一般规定第一百三十三条民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

第一百三十四条民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致成立,也可以基于单方的意思表示成立。

法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的,该决议行为成立。

第一百三十五条民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式;法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的,应当采用特定形式。

第一百三十六条民事法律行为自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

行为人非依法律规定或者未经对方同意,不得擅自变更或者解除民事法律行为。

第二节意思表示第一百三十七条以对话方式作出的意思表示,相对人知道其内容时生效。

以非对话方式作出的意思表示,到达相对人时生效。

以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示,相对人指定特定系统接收数据电文的,该数据电文进入该特定系统时生效;未指定特定系统的,相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。

当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的,按照其约定。

第一百三十八条无相对人的意思表示,表示完成时生效。

法律另有规定的,依照其规定。

第一百三十九条以公告方式作出的意思表示,公告发布时生效。

第一百四十条行为人可以明示或者默示作出意思表示。

沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时,才可以视为意思表示。

第一百四十一条行为人可以撤回意思表示。

撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。

第一百四十二条有相对人的意思表示的解释,应当按照所使用的词句,结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则,确定意思表示的含义。

无相对人的意思表示的解释,不能完全拘泥于所使用的词句,而应当结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则,确定行为人的真实意思。

《民法总则》民事法律行为效力学习导读:本文是关于《民法总则》民事法律行为效力学习,希望能帮助到您!《民法总则》民事法律行为效力学习文 | 唐正洪《民法总则》第六章民事法律行为第三节民事法律行为效力第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

第一百四十四条无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

第一百四十五条限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效;实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。

相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。

法定代理人未作表示的,视为拒绝追认。

民事法律行为被追认前,善意相对人有撤销的权利。

撤销应当以通知的方式作出。

第一百四十六条行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力,依照有关法律规定处理。

第一百四十七条基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十一条一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十三条违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效,但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

中华人民共和国民法典·民法总则专家建议稿(提交稿)文章属性•【公布机关】中国法学会•【公布日期】2015.06.24•【分类】其他正文中华人民共和国民法典·民法总则专家建议稿(提交稿)目录第一章一般规定第一节基本原则第二节法律适用的一般规则第二章自然人第一节民事权利能力和民事行为能力第二节监护第三节宣告失踪和宣告死亡第四节住所和居民身份证第五节个体工商户和农村承包经营户第三章法人第一节一般规定第二节机关法人第三节社团法人第四节财团法人第四章其他组织第五章民事权利客体第一节物第二节有价证券第三节其他民事权利客体第六章法律行为第一节一般规定第二节意思表示第三节意思表示的解释第四节法律行为的效力第五节条件和期限第七章代理第一节一般规定第二节委托代理第三节无权代理第四节表见代理第五节代理关系的终止第八章时效和期间第一节一般规定第二节诉讼时效第三节取得时效第四节除斥期间第五节或有期间第九章民事权利的行使和保护第十章附则第一章一般规定第一节基本原则第一条【立法目的】为了保障民事主体的合法权益,维护社会经济秩序,维护民事主体的自由和尊严,促进经济社会和人的全面发展,根据宪法和我国实际情况,制定本法。

第二条【调整对象】本法调整自然人、法人、其他组织等平等主体之间的人身关系和财产关系。

第三条【平等原则】民事主体的法律地位一律平等。

国家以及国家机关从事民事活动,与其他民事主体法律地位平等。

法律对未成年人、老年人、妇女、身体或者精神障碍者、消费者、劳动者等民事主体有特别保护的,依照其规定。

第四条【自愿原则】民事主体自主从事民事活动,依法承受相应法律后果。

第五条【公平原则】民事主体实施法律行为以及从事其他民事活动,应当遵循公平原则。

第六条【诚实信用原则】民事主体行使民事权利、履行民事义务以及从事其他民事活动,应当遵循诚实信用原则。

第七条【公序良俗原则】民事主体实施法律行为以及从事其他民事活动,不得违背公序良俗。

第六章民事法律行为第一节民事法律行为概述一、民事法律行为的概念与特征(一)民事法律行为的概念133条:民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

(二)民事法律行为的特征1、民事法律行为是一种合法行为。

只有合法的民事行为才能构成民事法律行为。

民事行为不一定都具有合法性,凡是在构成上有瑕疵的民事行为均不是民事法律行为。

这里所称的合法性,既包括内容上的合法也包括形式上的合法。

2、民事法律行为是以行为人的意思表示作为构成要素。

意思表示,是行为人将其期望发生法律效果的内心意愿以一定方式表达于外部的行为。

意思表示分为有相对人的意思表示和无相对人的意思表示。

134条:民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致成立,也可以基于单方的意思表示成立。

注意:意思表示虽然是民事法律行为不可或缺的构成要素,但意思表示本身不是法律行为。

3、民事法律行为是民事主体以设立、变更或终止民事法律关系为目的的行为。

是有目的的行为,它是当事人以设立、变更或终止民事法律关系为目的的行为。

这一特点区别于其他法律事实,如侵权行为。

侵权行为虽然也产生一定的法律后果,但这个法律后果并非当事人自己主张,而是由法律规定的。

注意:民事法律行为、民事行为、事实行为的区别民事行为是以意思表示为要素发生民事法律后果的行为。

民事行为是民事法律行为的上位概念,并非一切民事行为都是民事法律行为。

民事行为包括民事法律行为、效力待定的民事行为、无效民事行为、可变更、可撤销的民事行为。

民事行为是与事实行为相对应的概念。

事实行为是指不具有意思表示内容,但按照法律规定,在客观上引起了民事法律后果的行为。

如侵权行为、无因管理行为、拾得遗失物的行为、发现埋藏物的行为等。

二、民事法律行为的分类(一)单方法律行为、双方法律行为和多方法律行为(★)(依民事法律行为的成立须有几个方面的意思表示)1、单方法律行为。

指依一方当事人的意思表示而成立的法律行为,大体上可以分为两种:一是行使个人权利的行为,而该行为仅仅发生个人的权利变动,如抛弃所有权、他物权的行为等;二是涉及他人权利的发生、变更或消灭等,如债务的免除、委托代理的撤销、委托代理的授权、处分权的授予、无权代理的追认、遗嘱的订立、继承权的抛弃等。

法学法理学课本笔记整理——法律行为第六章法律行为第一节法律行为的概念一、法律行为的界定(一)法律行为的含义1.法律行为:人们在其意志控制下实施的受法律调整并能产生法律后果的行为2.法律行为分为合法行为和违法行为3.⑴法律行为是受到法律规范调整的行为,无论合法行为还是违法行为,均有法律规范的规定⑵法律行为是人(包括人的组织)的行为⑶法律行为具有意志因素⑷法律行为具有法律后果,会有法律对其效果进行肯定或否定(二)法律行为的意义1.法律行为是法律与行为的结合,是具有法律形式和实际社会活动内容的行为2.在法律调整下的行为是法律行为,法律行为成为法律作用于社会的中介3.法律行为有其法律形式和社会活动内容,意义由这两方面表现出来⑴①法律行为的法律形式存在于实证法当中,它是法律所设立的行为模式,由法律规范的规定表现出来②法律规范中所表达的法律行为模式,承载着法律的价值追求,体现着社会对行为调整的要求,特别包含了为实现特定调整目的而具有的法律调整技术⑵法律行为的社会活动内容存在于社会活动领域,是人们具体和现实的法律活动,它是法律的运作,是规范的现实化,是活的法律二、法律行为的特征(一)法律性(最大特点)1.法律性指法律行为是受法律调整的行为,即法律对这种行为有所规定,这种行为能够产生法律后果2.法律性的表现⑴法律对行为模式的设定方面,即法律行为是有法律根据的行为⑵行为能够产生法律后果,即行为能够引起一定法律关系的产生、变更或消灭①法律后果是由法律设定的在法律实践的活动中,法律后果可能是法律行为主体有意识追求的目标,也可能是与法律行为主体意志追求的目标没有关系的后果,甚至还可能是法律行为主体可以逃避的后果②法律后果分为肯定性法律后果和否定性法律后果肯定性法律后果:法律承认某种行为合法、有效并加以保护,甚至给予奖励否定性法律后果:法律认定某种行为违法、无效并加以撤销,甚至给予制裁③法律后果进一步界定法律行为,并不是在法律许可范围内的任何自由行为都是法律行为,法律行为是受法律调整的,即有法律根据的,能产生法律后果的行为⑶法律的当然属性,即法律后果具有法律所包含的国家强制力保证(二)社会性1.法律行为的社会性:法律行为具有社会意义,会产生社会影响或社会效果2.法律行为的社会性,源于人们行为的社会性,它说明的是对行为作出法律调整的必要性3.行为的社会性源于人的本质的社会性并体现这种社会性。

第六章民事法律行为第一节一般规定第一百三十三条民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

第一百三十四条民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致成立,也可以基于单方的意思表示成立。

法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的,该决议行为成立。

第一百三十五条民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式;法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的,应当采用特定形式。

第一百三十六条民事法律行为自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

行为人非依法律规定或者未经对方同意,不得擅自变更或者解除民事法律行为。

第二节意思表示第一百三十七条以对话方式作出的意思表示,相对人知道其内容时生效。

以非对话方式作出的意思表示,到达相对人时生效。

以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示,相对人指定特定系统接收数据电文的,该数据电文进入该特定系统时生效;未指定特定系统的,相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。

当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的,按照其约定。

第一百三十八条无相对人的意思表示,表示完成时生效。

法律另有规定的,依照其规定。

第一百三十九条以公告方式作出的意思表示,公告发布时生效。

第一百四十条行为人可以明示或者默示作出意思表示。

沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时,才可以视为意思表示。

第一百四十一条行为人可以撤回意思表示。

撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。

第一百四十二条有相对人的意思表示的解释,应当按照所使用的词句,结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则,确定意思表示的含义。

无相对人的意思表示的解释,不能完全拘泥于所使用的词句,而应当结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则,确定行为人的真实意思。

第三节民事法律行为的效力第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

第六章民事行为第二节民事行为的成立与生效一、民事行为的成立要件1、一般成立要件民事行为的一般成立要件:一般民事法律行为共同具备的成立要素。

条件如下:A、行为人。

B、意思表示。

C、行为标的。

2、特殊成立的要件民事法律行为的特殊成立要件:某些民事行为的成立,除一般成立要件外还应具备的其他条件。

二、民事行为的生效要件民事行为的生效要件:民事行为的一般生效要件,即民事法律行为所共同具备的生效要件,根据《民法通则》及其他民事法律的规定,民事行为的一般生效要件包括实质要件和形式要件。

1、实质要件A、主体合格:行为人具有相应的行为能力。

B、意思表示真实意思表示是民事法律行为的核心要素。

意思表示真实要求行为人自由作出意思表示,并且所表达出来的意思与其内心意愿相一致。

C、内容合法内容合法指民事法律行为的内容不与法律的强制性或者禁止性规范相抵触。

民事活动必须遵守国家法律,法律没有规定的,应当遵守国家政策。

民事法律行为也不得违法社会公共利益。

2、形式要件在大多数情况下,民事行为只要具备实质要件就发生法律效力,但在某些特殊情况下,民事行为还须具备形式要件才发生效力。

比如有些民事行为,法律规定必须采取书面形式才能生效,或者履行公证、批准、登记程序才能生效或者交付标的物才能生效。

三、民事行为的特别生效要件1、附条件民事行为附条件的民事行为,指在法律行为中约定一定的条件,并将条件的成就与否作为确定法律行为效力的发生或消灭的依据的民事行为。

A、所附条件的特征a、条件必须是将来可能发生的事实。

b、条件能否成就是不确定的。

c、条件当事人自己确定而非法定。

d、条件必须合法。

e、条件不得与行为的主要内容相矛盾。

2、所附条件的类型A、接触条件和延缓条件解除条件:又称消灭条件,指民事法律行为中所确定的权利义务在所附条件成就时就失去法律效力的条件。

在这种法律行为中,权利义务已发生法律效力,待条件成就后,法律行为的效力归于消灭。

B、延缓条件:又称停止条件,指民事法律行为中所确立的权利和义务在所附条件成就时才产生效力的条件。

第六章民法总论十三、附条件或附期限的法律行为1.附条件法律行为(1)所附条件的特点是:将来发生的事实、不确定的事实、由行为人约定的事实、合法的事实。

(2)附延缓条件的法律行为:法律行为中所确定的权利和义务要在所附条件成就时才生效。

附解除条件的法律行为:法律行为中所确定的权利和义务在所附条件成就时失去法律效力。

【举例】①甲与乙订立房屋租赁合同,约定若甲通过税务师资格考试,乙就将房屋出租给甲开立税务师事务所之用。

(附生效条件)②甲乙订立房屋租赁合同,约定出租人甲的儿子一旦留学归国需要住房时,将终止与乙的租赁。

(附解除条件)③甲跟乙说,如果你考试作弊我就请你吃饭。

(无效)(3)当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件已成就;不正当地促成条件成就的,视为条件不成就。

【举例1】甲打算卖房,问乙是否愿买,乙一向迷信,就跟甲说:“如果明天早上7点你家屋顶上来了喜鹊,我就出10万块钱买你的房子。

”甲同意。

乙回家后非常后悔。

第二天早上7点差几分时,恰有一群喜鹊停在甲家的屋顶上,乙拿起弹弓将喜鹊赶走,至7点再无喜鹊飞来。

甲乙之间的买卖的合同已生效,乙应当履行合同。

【举例2】甲打算卖房,问乙是否愿买,乙一向迷信,就跟甲说:“如果明天早上7点你家屋顶上来了喜鹊,我就出10万块钱买你的房子。

”甲同意。

乙回家后非常后悔。

第二天早上7点差几分时,恰有一群喜鹊停在甲家的屋顶上,乙正要将喜鹊赶走,甲不知情的儿子拿起弹弓把喜鹊打跑了,至7点再无喜鹊飞来。

甲乙之间的买卖合同不生效,乙无需履行该合同。

2.附期限法律行为(1)条件和期限的区分:期限是必然能到来的,条件是可能发生的。

(2)附延缓期限:法律行为已成立,待期限届至时才发生法律效力。

附解除期限:法律行为在约定的期限到来时,法律效力消灭。

【举例】甲、乙签订一份租赁合同。

合同约定,如果甲父死亡,则甲即将其所有的、现供甲父居住的房屋出租给乙。

在本案中,由于“死亡”是必然到来的,甲、乙之间的合同属于附生效期限的合同。