地球表面万有引力与重力的区别和联系ppt

- 格式:ppt

- 大小:370.50 KB

- 文档页数:47

万有引力和重力湖南省临澧县第一中学侯军关于万有引力和重力的差别与联系,已经是一个陈旧的话题。

鉴于对此的模糊认识还是普遍存在的,这里分两种情形具体进行分析。

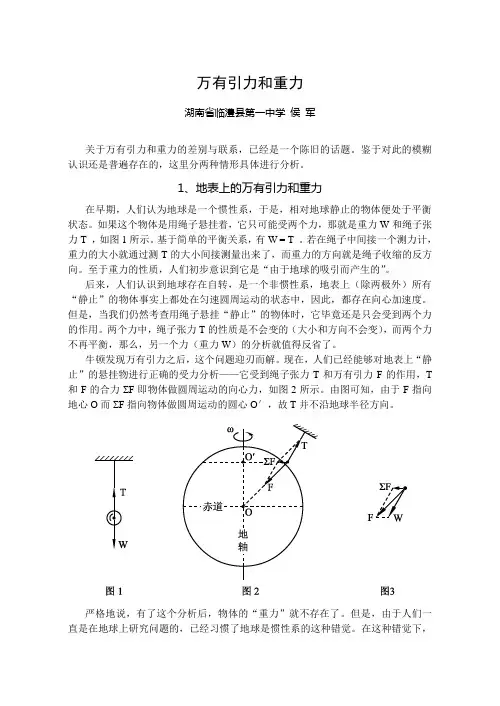

1、地表上的万有引力和重力在早期,人们认为地球是一个惯性系,于是,相对地球静止的物体便处于平衡状态。

如果这个物体是用绳子悬挂着,它只可能受两个力,那就是重力W和绳子张力T ,如图1所示。

基于简单的平衡关系,有W = T 。

若在绳子中间接一个测力计,重力的大小就通过测T的大小间接测量出来了,而重力的方向就是绳子收缩的反方向。

至于重力的性质,人们初步意识到它是“由于地球的吸引而产生的”。

后来,人们认识到地球存在自转,是一个非惯性系,地表上(除两极外)所有“静止”的物体事实上都处在匀速圆周运动的状态中,因此,都存在向心加速度。

但是,当我们仍然考查用绳子悬挂“静止”的物体时,它毕竟还是只会受到两个力的作用。

两个力中,绳子张力T的性质是不会变的(大小和方向不会变),而两个力不再平衡,那么,另一个力(重力W)的分析就值得反省了。

牛顿发现万有引力之后,这个问题迎刃而解。

现在,人们已经能够对地表上“静止”的悬挂物进行正确的受力分析——它受到绳子张力T和万有引力F的作用,T 和F的合力ΣF即物体做圆周运动的向心力,如图2所示。

由图可知,由于F指向地心O而ΣF指向物体做圆周运动的圆心O′,故T并不沿地球半径方向。

严格地说,有了这个分析后,物体的“重力”就不存在了。

但是,由于人们一直是在地球上研究问题的,已经习惯了地球是惯性系的这种错觉。

在这种错觉下,物体仍“平衡”,为了维护这种“平衡”,必须找到一个T .的平衡力....——这就是..我们习惯认识中的重力..。

由图2不难看出,它的方向不会沿地球半径指向地心(赤道和两极的物体除外)。

把T 矢量反向、成为W 矢量后,和F 矢量、ΣF 矢量构成图3 。

在图3的新平行四边形中,F 处在“合力”位置。

因此,也常常这样说:重力是万有引力的一个分力(另一个分力是物体做圆周运动的向心力)。

重⼒与万有引⼒的区别与联系(⼩荷⽼师)——重⼒与万有引⼒——重⼒ G = m g ,并⾮地球之引⼒。

它是引⼒⼀分⼒,相等只是在两极。

差别原因在⾃转,另⼀分⼒向⼼⼒。

粗略情况近似等,考虑⾃转要分析。

竖直向下其⽅向,垂直⽔平不对地。

两极⾚道指地⼼,其他地⽅要偏离。

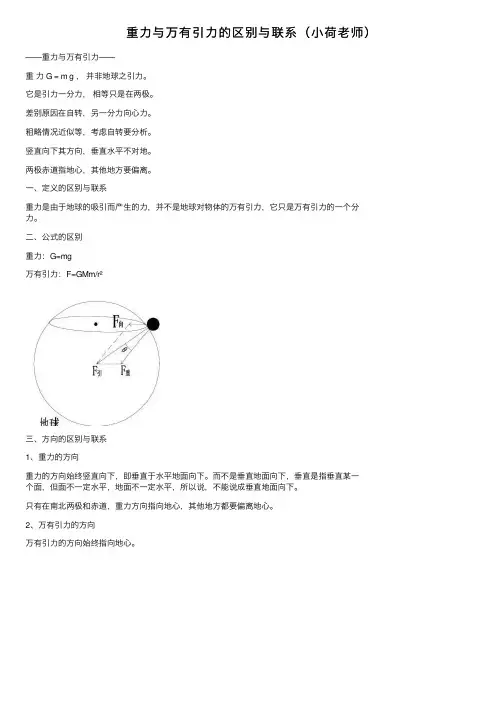

⼀、定义的区别与联系重⼒是由于地球的吸引⽽产⽣的⼒,并不是地球对物体的万有引⼒,它只是万有引⼒的⼀个分⼒。

⼆、公式的区别重⼒:G=mg万有引⼒:F=GMm/r²三、⽅向的区别与联系1、重⼒的⽅向重⼒的⽅向始终竖直向下,即垂直于⽔平地⾯向下。

⽽不是垂直地⾯向下,垂直是指垂直某⼀个⾯,但⾯不⼀定⽔平,地⾯不⼀定⽔平,所以说,不能说成垂直地⾯向下。

只有在南北两极和⾚道,重⼒⽅向指向地⼼,其他地⽅都要偏离地⼼。

2、万有引⼒的⽅向万有引⼒的⽅向始终指向地⼼。

四、⼤⼩之间的关系重⼒只有在地球南北两极才和万有引⼒相等。

其他地⽅都不相等。

由于⼆者相差不⼤,所以粗略情况下,⼆者近似相等。

但如果考虑地球的⾃转,则必须明确区分。

五、具体原因分析万有引⼒根据作⽤效果产⽣两个分⼒,⼀个是向⼼⼒,另⼀个就是重⼒。

⼆者差别就是因为地球⾃转的缘故。

具体如图说的已经很清楚,不再赘述七、它们到底差别多⼤呢?如图所⽰从图中可以看出,重⼒是引⼒的292/293。

误差原因是向⼼⼒的影响,但它只有万有引⼒的1/293,所以不考虑地球⾃转时可以看作相等。

⼋、重⼒与⽀持⼒的关系在物体出于平衡状态时,即静⽌状态或匀速直线运动状态,物体所受的合⼒等于零,(即F合=0),此时,⽀持⼒等于重⼒(即F⽀=mg)。

在物体处于⾮平衡状态时,(即超重和失重),物体受的⽀持⼒不等于重⼒。

我们经常说的 F⽀=mg ,是没有考虑地球的⾃转,没有考虑向⼼⼒,也就是没有考虑超重失重,直接认为⼆⼒平衡。

重⼒和万有引⼒的区别

物体由于地球的吸引⽽受到的⼒叫重⼒;⽽万有引⼒是指具物体之间加速靠近的趋势。

重⼒单指地球与地球表⾯物体之间的吸引⼒;⽽万有引⼒指⼀切物体之间的吸引⼒,其中包含地球与地球表⾯物体之间的吸引⼒。

重⼒:

物体由于地球的吸引⽽受到的⼒叫重⼒。

重⼒的施⼒物体是地球。

重⼒的⽅向总是竖直向下。

物体受到的重⼒的⼤⼩跟物体的质量成正⽐,计算公式是:G=mg,g为⽐例系数,⼤⼩约为

9.8N/kg,重⼒随着纬度⼤⼩改变⽽改变,质量为1kg的物体受到的重⼒为9.8N。

重⼒作⽤在物体上的作⽤点叫重⼼。

重⼒⼤⼩可以⽤测⼒计测量,静⽌或匀速直线运动的物体对测⼒计的拉⼒或压⼒的⼤⼩等于重⼒的⼤⼩。

地⾯物体所受的重⼒只是万有引⼒的在地球表⾯附近的⼀种表现。

万有引⼒:

万有引⼒,全称为“万有引⼒定律”,为物体间相互作⽤的⼀条定律,1687年为⽜顿所发现。

任何物体之间都有相互吸引⼒,这个⼒的⼤⼩与各个物体的质量成正⽐例,⽽与它们之间的距离的平⽅成反⽐。

如果⽤m1、m2表⽰两个物体的质量,r表⽰它们间的距离,则物体间相互吸引⼒为F=(Gm1m2)/r²,G称为万有引⼒常数也可简称为引⼒常数,G由卡⽂迪许使⽤扭秤装置测出,其值约为6.67×10^-11 N·m²/kg²。

第15点“两个关系”理解重力与万有引力地球对物体的引力是物体受到重力的根本原因,但重力又不完全等于引力,这是因为地球在不停地自转,地球上的一切物体都随着地球的自转而绕地轴做匀速圆周运动,这就需要向心力,这个向心力来自地球对物体的引力F,它是引力的一个分力,如图1所示,引力F的另一个分力才是物体的重力mg.图11.重力与纬度的关系在赤道上时,引力F、重力mg、向心力F向三力同向,满足F=F向+mg在两极时,由于向心力F=0,则mg=F.在其他位置,mg、F与F向不在一条直线上,遵从平行四边形定则,同一物向体在赤道处向心力最大,重力最小,并且重力随纬度的增加而增大。

而且重力的方向竖直向下,并不指向地心,只有在赤道和两极,重力的方向才指向地心。

2。

重力、重力加速度与高度的关系若不考虑地球自转,地球表面处有mg=G错误!,可以得出地球表面处的重力加速度g=错误!。

在距地面高度为h处,万有引力引起的重力加速度为g′,则:mg′=G错误!即距地面高度为h处的重力加速度g′=错误!=错误!g.对点例题某宇航员在飞船发射前测得自身连同宇航服等随身装备共重840 N,在火箭发射阶段,发现当飞船随火箭以a=错误!的加速度匀加速竖直上升到某位置时(其中g为地球表面处的重力加速度),其身体下方体重测试仪的示数为 1 220 N.已知地球半径R=6 400 km.地球表面重力加速度g取10 m/s2(求解过程中可能用到错误!=1。

03, 错误!=1。

02)。

问:(1)该位置处的重力加速度g′是地面处重力加速度g的多少倍?(2)该位置距地球表面的高度h为多大?解题指导(1)飞船起飞前,对宇航员受力分析有G=mg,得m=84 kg.在h高度处对宇航员受力分析,应用牛顿第二定律有F-mg′=ma,得错误!=错误!.(2)根据万有引力公式,在地面处有G错误!=mg,在h高度处有G错误!=mg′。

解以上两式得h=0.02R=128 km.答案(1)错误!(2)128 km某些星球和组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率,如果超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动.由此能得到半径为R、密度为ρ、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T,下列关系式正确的是()A.T=2π 错误!B。

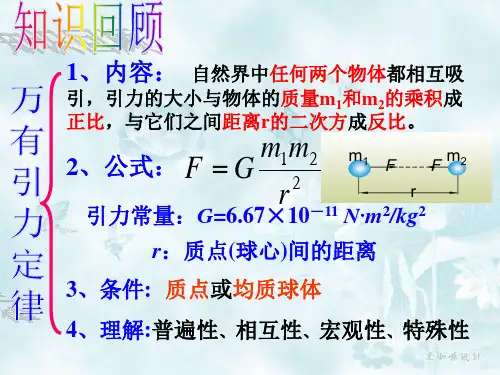

重力与万有引力的关系◆ 重力定义:见P27◆ 万有引力定律1. 内容: 自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与物体的质量m 1和m 2的乘积成正比,与它们之间距离r 的二次方成反比。

2. 公式:221rmm G F3. 引力常量:G =6.67×10-11 N·m 2/kg 24. r :质点(球心)间的距离5. 条件: 质点或均质球体6. 理解:普遍性、相互性、宏观性一、万有引力与重力的区别与联系: 万有引力:物体受地球的引力:F =G 方向:指向地心。

重力: 由于地球的吸引而使物体受到的力,叫做重力。

(重力与万有引力是同一性质的力。

)● 地球表面上的物体:由于地球自转,静止在地球上的物体也跟着绕地轴作圆周运动,这个作圆周运动的向心力就由万有引力的一个分力来提供。

因此,在地球表面上的物体所受的万有引力可以分解成物体所受的重力和随地球自转做圆周运动的向心力。

F 引=G , 向心力F 向=mrω2 , 重力G =mg.(1) 当物体在赤道上时,万有引力F 、重力G 、向心力F ′三力同向,此时F′MmR 2 Mm R2达到最大值F ′max =mRω2,重力达到最小值:G min =F -F ′=G MmR 2-mRω2.(2) 当物体在两极时,F ′=0,F =G ,此时重力等于万有引力,重力达到最大值,此最大值为G max =G MmR 2.(3) 当物体由赤道向两极移动的过程中,向心力减小,重力增大,只有物体在两极时物体所受的万有引力才等于重力.(4) 除在两极处外,都不能说重力就是地球对物体的万有引力,但在忽略地球自转时,通常认为重力等于万有引力,即mg =GMmR 2(这个关系非常重要,以后要经常用).注意:重力只是物体所受万有引力的一个分力,但是由于另一个分力F向特别小,所以一般近似认为地球表面(附近)上的物体,所受重力等于万有引力。

● (二)环绕地球的物体当物体在距地面一定高度绕地心做匀速圆周运动时,地球自转对物体做圆周运动无影响,且此时地球对物体的万有引力就等于物体重力,引力提供物体做圆周运动的向心力,所以三者相等。