2019-2020年八年级语文下册-3-我的第一本书导学案(无答案)(新版)新人教版

- 格式:docx

- 大小:47.33 KB

- 文档页数:7

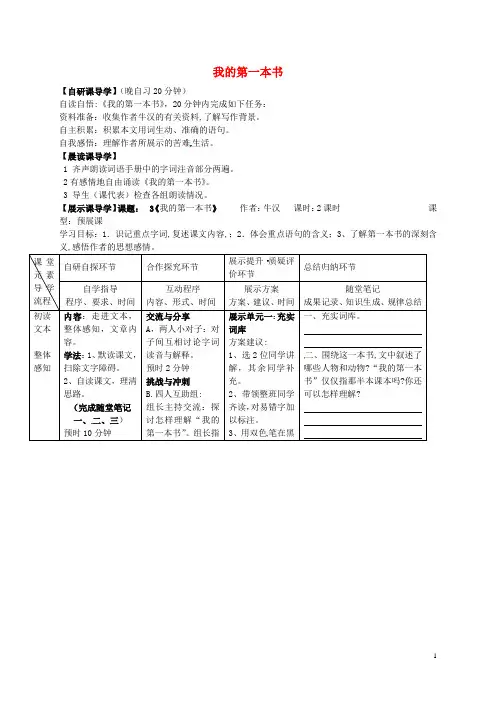

我的第一本书【自研课导学】(晚自习20分钟)自读自悟:《我的第一本书》,20分钟内完成如下任务:资料准备:收集作者牛汉的有关资料,了解写作背景。

自主积累:积累本文用词生动、准确的语句。

自我感悟:理解作者所展示的苦难生活。

【晨读课导学】1 齐声朗读词语手册中的字词注音部分两遍。

2有感情地自由诵读《我的第一本书》。

3 导生(课代表)检查各组朗读情况。

【展示课导学】课题: 3《我的第一本书》作者:牛汉课时:2课时课型:预展课学习目标:1.识记重点字词,复述课文内容,;2.体会重点语句的含义;3、了解第一本书的深刻含二、围绕这一本书一、二、三、用双色书写等级:达成等级:得分一、基础题1、本文作者是位诗人,其散文也有诗意。

但本文的诗意不是那种轻飘飘的浪漫的抒情,而是来自对苦难生活的深刻体察和独特感悟。

2、解释下列词语。

(1)磨磨蹭蹭:(2)翻来覆去:二、发展题忆读书冰心一谈到读书,我的话就多了!我自从会认字后不到几年,就开始读书。

倒不是4 岁时读母亲教给我的商务印书馆出版的国文教科书第一册的“天,地,日,月,山,水,土,木”以后的那几册,而是7 岁时开始自己读的“话说天下大势,分久必合,合久必分……”的《三国演义》。

那时我的舅父杨子敬先生每天晚饭后必给我们几个表兄妹讲一段《三国演义》,我听得津津有味,什么“宴桃园豪杰三结义,斩黄巾英雄首立功”,真是好听极了,但是他讲了半个钟头,就停下去干他的公事了。

我只好带着对于故事下文的无限悬念,在母亲的催促下,含泪上床。

此后我决定咬了牙拿起一本《三国演义》来,自己一知半解地读了下去,居然越看越懂,虽然字音都读得不对,比如把“凯”念作“岂”,把“诸”念作“者”之类,因为就只学过那个字一半部分。

谈到《三国演义》我第一次读到关羽死了,哭了一场,便把书丢下了。

第二次再读时,到诸葛亮死了,又哭了一场,又把书丢下了,最后忘了是什么时候才把全书读到"分久必合"的结局。

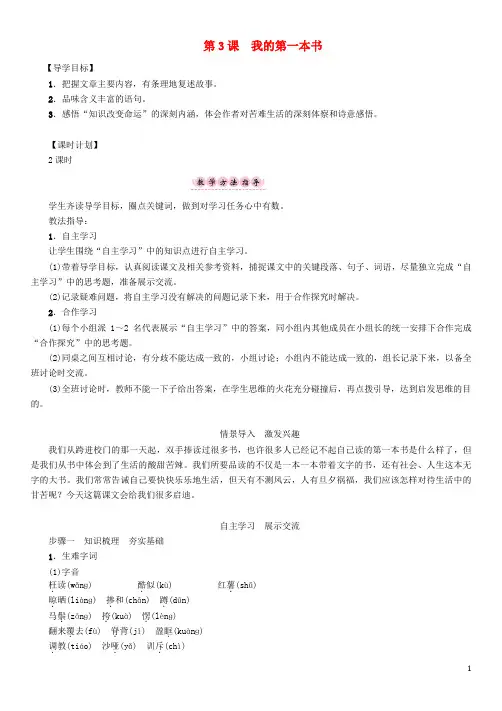

第3课我的第一本书【导学目标】1.把握文章主要内容,有条理地复述故事。

2.品味含义丰富的语句。

3.感悟“知识改变命运”的深刻内涵,体会作者对苦难生活的深刻体察和诗意感悟。

【课时计划】2课时学生齐读导学目标,圈点关键词,做到对学习任务心中有数。

教法指导:1.自主学习让学生围绕“自主学习”中的知识点进行自主学习。

(1)带着导学目标,认真阅读课文及相关参考资料,捕捉课文中的关键段落、句子、词语,尽量独立完成“自主学习”中的思考题,准备展示交流。

(2)记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于合作探究时解决。

2.合作学习(1)每个小组派1~2名代表展示“自主学习”中的答案,同小组内其他成员在小组长的统一安排下合作完成“合作探究”中的思考题。

(2)同桌之间互相讨论,有分歧不能达成一致的,小组讨论;小组内不能达成一致的,组长记录下来,以备全班讨论时交流。

(3)全班讨论时,教师不能一下子给出答案,在学生思维的火花充分碰撞后,再点拨引导,达到启发思维的目的。

情景导入激发兴趣我们从跨进校门的那一天起,双手捧读过很多书,也许很多人已经记不起自己读的第一本书是什么样了,但是我们从书中体会到了生活的酸甜苦辣。

我们所要品读的不仅是一本一本带着文字的书,还有社会、人生这本无字的大书。

我们常常告诫自己要快快乐乐地生活,但天有不测风云,人有旦夕祸福,我们应该怎样对待生活中的甘苦呢?今天这篇课文会给我们很多启迪。

自主学习展示交流步骤一知识梳理夯实基础1.生难字词(1)字音枉.读(wǎnɡ)酷.似(kù) 红薯.(shǔ)晾.晒(liànɡ) 掺.和(chān) 蹲.(dūn)马鬃.(zōnɡ) 挎.(kuà) 愣.(lènɡ)翻来覆.去(fù) 脊.背(jǐ) 盈眶.(kuànɡ)调.教(tiáo) 沙哑.(yǎ) 训斥.(chì)迢迢..(cènɡ cènɡ)..(tiáo tiáo) 磨磨蹭蹭(2)词义幽默:有趣或可笑而意味深长。

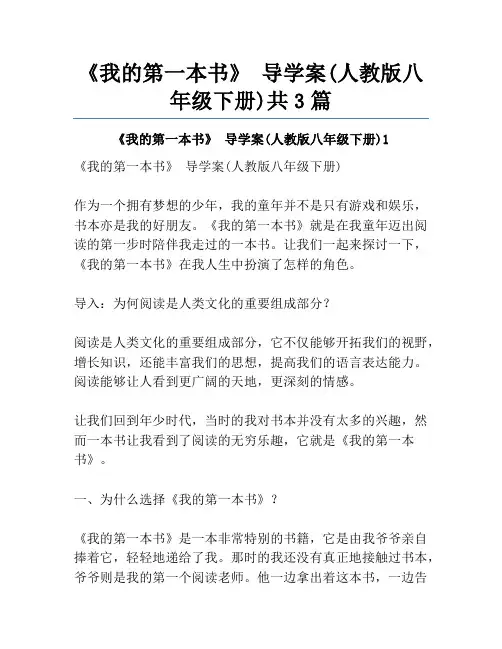

《我的第一本书》导学案(人教版八年级下册)共3篇《我的第一本书》导学案(人教版八年级下册)1《我的第一本书》导学案(人教版八年级下册)作为一个拥有梦想的少年,我的童年并不是只有游戏和娱乐,书本亦是我的好朋友。

《我的第一本书》就是在我童年迈出阅读的第一步时陪伴我走过的一本书。

让我们一起来探讨一下,《我的第一本书》在我人生中扮演了怎样的角色。

导入:为何阅读是人类文化的重要组成部分?阅读是人类文化的重要组成部分,它不仅能够开拓我们的视野,增长知识,还能丰富我们的思想,提高我们的语言表达能力。

阅读能够让人看到更广阔的天地,更深刻的情感。

让我们回到年少时代,当时的我对书本并没有太多的兴趣,然而一本书让我看到了阅读的无穷乐趣,它就是《我的第一本书》。

一、为什么选择《我的第一本书》?《我的第一本书》是一本非常特别的书籍,它是由我爷爷亲自捧着它,轻轻地递给了我。

那时的我还没有真正地接触过书本,爷爷则是我的第一个阅读老师。

他一边拿出着这本书,一边告诉我:“读书可以让你学到很多,认识很多世界!”听了爷爷这句话,我的好奇心就被激发了,于是我开始了自己的阅读之路,也因为这本书,在我的心中埋下了阅读的种子。

二、《我的第一本书》带给了我哪些感动?1.开拓视野,丰富想象阅读《我的第一本书》让我拓展了视野,对世界的认识也有了更深入的了解。

书中的故事情节跌宕起伏,引起了我的想象力,让我更有趣地去体验整个故事情节。

我常常想象着自己成为故事中的主人公,感受着他们的惊险与快乐。

2.提高语言表达阅读《我的第一本书》不仅能够增长我的知识,也能让我更好地表达自己。

我开始从文字中学习语言的表达方式,了解每个字的意思和用法,日复一日地阅读让我的语言表达能力不断提高。

日后在学习和生活中,我也因此得到了更大的自信。

3.树立正义感《我的第一本书》中有许多励志故事,这些故事始终陪伴着我前进。

这些故事让我知道,只有更加努力和坚持,才能完成自己的梦想。

同时,它们也带给我一种正义感,让我始终坚持自己的信念,为自己扬起了正义与勇气的旗帜。

我的第一本书【明确目标】1、了解“第一本书”的深刻意义,理解作者对苦难生活的诗意感悟。

2、品味文中优美语言和重点句子含义。

3、激活生活体验,感悟课文的思想内涵和情感蕴含。

【自主预习】1、朗读课文,找出文中生字词,并注音。

枉.读( ) 掺.和( ) 蹲.( ) 马鬃.( ) 愣.( ) 脊.背( ) 磨蹭.( )2、理解文中重点词语。

凄惨:知书识礼:翻来覆去:磨磨蹭蹭:3、走近作者。

【合作探究】1、作者围绕“我的第一本书”叙写了哪些事、哪些人?2、文题“第一本书”仅仅指那半本课本吗?还可以做怎样的理解?3、作者是怀着怎样的感情追忆他的“第一本书”的?【当堂反馈】1、作者在“我的第一本书”中读出了生活的“苦”与“乐”,找出“书”中的苦与乐分别是什么?2、你觉得“父亲”是怎样的父亲?“我”是怎样的孩子?你是通过什么看出来的?3、“我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。

人不能忘本。

”怎样理解“枉读这几十年的书”“枉写了这几十年的诗?”“人不能忘本”的“本”在这里指什么?【拓展提升】名人说书读书破万卷,下笔如有神。

——(唐)杜甫书犹药也,善读之可以医愚。

——(汉)刘向书是空气和阳光,是力量的源泉,是生活中起码的养料之一。

——康濯书是知识的宝库,不读书将永远是精神的穷人。

——莫应丰书籍是朋友,虽然没有热情,但是非常忠实。

——雨果书是人类进步的阶梯。

——高尔基【课后检测】1.没有书的乔元贞,却考了第一名,可见他是个聪明好学的孩子,但他却失去了学习机会,一辈子挎着篮子在几个村子里叫卖小东西。

而只考了第二名的“我”却转到了条件较好的学校上,后来,上了中学,读了大学,成了诗人。

由此,请你用一句名言表达你从中获得的启示。

启示(名言):精读张洁的《我的第一本书》,完成下列各题。

我的第一本书张洁①我本以为,这一辈子再无出路了。

永远生活在社会的底层,被世人歧视,遭受不公正的待遇,为贫困所苦,到死也不知道自己到底有多少聪明才智,因为连__________它、__________它、__________它的机会都没有。

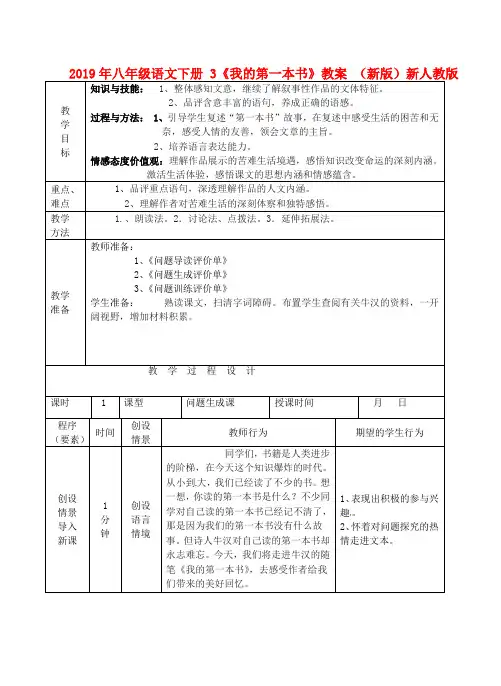

2019年八年级语文下册 3《我的第一本书》教案(新版)新人教版教学目标知识与技能:1、整体感知文意,继续了解叙事性作品的文体特征。

2、品评含意丰富的语句,养成正确的语感。

过程与方法: 1、引导学生复述“第一本书”故事,在复述中感受生活的困苦和无奈,感受人情的友善,领会文章的主旨。

2、培养语言表达能力。

情感态度价值观:理解作品展示的苦难生活境遇,感悟知识改变命运的深刻内涵。

激活生活体验,感悟课文的思想内涵和情感蕴含。

重点、难点1、品评重点语句,深透理解作品的人文内涵。

2、理解作者对苦难生活的深刻体察和独特感悟。

教学方法1.、朗读法。

2.讨论法、点拨法。

3.延伸拓展法。

教学准备教师准备:1、《问题导读评价单》2、《问题生成评价单》3、《问题训练评价单》学生准备:熟读课文,扫清字词障碍。

布置学生查阅有关牛汉的资料,一开阔视野,增加材料积累。

教学过程设计课时 1 课型问题生成课授课时间月日程序(要素)时间创设情景教师行为期望的学生行为创设情景导入新课1分钟创设语言情境同学们,书籍是人类进步的阶梯,在今天这个知识爆炸的时代。

从小到大,我们已经读了不少的书。

想一想,你读的第一本书是什么?不少同学对自己读的第一本书已经记不清了,那是因为我们的第一本书没有什么故事。

但诗人牛汉对自己读的第一本书却永志难忘。

今天,我们将走进牛汉的随笔《我的第一本书》,去感受作者给我们带来的美好回忆。

1、表现出积极的参与兴趣。

2、怀着对问题探究的热情走进文本。

阅读课文初步感知15分钟创设阅读与思考情境(旁白)现在请同学们自由诵读课文,加深对课文的理解。

然后作自我评价,初步感知课文内容。

1、教师走入学生中间,进行指导。

2、鼓励学生畅读读后感受。

1、能流畅、有感情地朗读课文。

2、畅谈初步感知。

深刻预习合作交流15分钟创设自主学习情境(旁白)下面请同学们默读课文,结合老师提供的《问题导读评价单》进行深度预习。

1、教师下发《问题导读评价单》2、教师巡回检查指导,及时掌握学生自学情况。

3《我的第一本书》【题目解说】你读的第一本书是什么样的书?可能有些同学已经记不清了,作者却对他的第一本书永志不忘。

因为那本书承载了一段感人的故事。

事过几十年后,作者走过了迢迢征途,饱尝了人生甘苦,回首往事,发现那挥之不去的记忆,是一笔终生受用的精神财富。

【走进作者】牛汉,现当代著名诗人、作家,曾用笔名谷风。

某某省定襄县人,蒙古族。

曾任《新文学史料》主编、《中国》执行副主编。

现为中国作家协会全国名誉委员、中国诗歌学会副会长。

【背景】《我的第一本书》是诗人牛汉的一篇随笔,小说。

20世纪二、三十年代中国农村贫穷、饥饿、寒冷,读书在当时是有钱人的事情。

他的“第一本书”折射出20世纪初中国农村的苦难生活、人间温情和生活乐趣。

学习这篇课文,可以帮助我们认识生活的底蕴,感悟读书对人生的意义。

【字词全解】⒈生难字词酷(kù)似掺(chān)和脊(jǐ)背枉(wǎng)读⒉多音多义hé和平hè曲高和寡和 hú胡牌huó和面huò和稀泥⒊词语补注①幽默:有趣或可笑而意味深长。

②欣慰:喜欢而心安。

③磨磨蹭蹭:缓慢地向前行进,比喻做事动作迟缓。

④凄惨:凄凉悲惨。

⑤温厚:温和宽厚。

⑥翻来覆去:原文是指一次又一次,多次重复的意思。

⑦苦楚:痛苦(多指生活上受折磨)。

⑧居然:出乎意料,竟然。

⑨忠厚:忠实厚道。

⑩知书识礼:有知识,有礼貌,指人有文化教养。

【句段解读】1.我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到的一点生命最初的快乐和梦幻。

作者对童年的感觉是辛酸的,“童年没有幽默”,写其童年生活的艰苦而沉重,不仅自己家的生活是窘困的,几乎所有同学都在生存的底线上挣扎,哪有幽默可言?但是,毕竟是童年,无论生活多么艰苦,也抹不去与生俱来的童年的好奇、天真和淘气,能和小伙伴们在一起,和小动物们在一起,回到大自然中间,就是快乐的,而且童年时代只要玩起来,什么困苦都会忘。

这就是生命最初的乐。

2019-2020学年八年级语文下册 3《我的第一本书》教案新人教版教学目标知识与能力:识记重点字词,复述课文内容,感悟作者的思想感情。

过程与方法:1、体会重点语句的含义2、了解第一本书的深刻含义。

情感、态度与价值观:1、了解第一本书的深刻含义。

2、感悟人生意义教学重点:1、体会重点语句的含义2、了解第一本书的深刻含义。

教学难点:了解第一本书的深刻含义。

教学方法:自主合作探究教具:小黑板教学方法:自主合作探究课时安排:一课时课前准备:熟读课文,扫清文字障碍。

布置学生查阅有关牛汗的材料,以开阔视野,增加材料积累。

教学过程一、导入新课(2分钟)同学们,书籍是人类进步的阶梯,在今天这个知识爆炸的时代,谁都离不开书。

从小到大,我们已经读了不少书。

想一想,你读的第一本书是什么?(请学生说说,并谈谈感受,恐怕不少同学对第一本书已记不清了,倒能记得感触最深的书)不少同学对自己读的第一本书已经记不清了,那是因为我们的第一本书没什么故事。

但诗人牛汉对自己的第一本书却永志难忘。

今天,我们一起跟随诗人牛汉去了解,看围绕着第一本书演绎了怎么的故事,在体味语言特色的基础上,把握第一本书的深刻含义。

板书课题,出示目标。

二、自学释疑:(5分钟)1、检查预习生字词的情况。

2、默读课文,感知内容。

默读要求每分钟不少于500 字,然后复述课文。

出示复述课文要求:a.交代清楚时间、地点、人物、故事发生的过程。

b.读音标准,口齿清楚,声音洪亮。

c.语言简练生动,表达流畅自然。

默读完课文后,先四人小组交流,目的是让每一位学生都参与探究阅读,再全班交流。

(可以是故事接龙,将课文分为四部分,每小组选一人,每人讲一部分,比一比哪一组讲的好)复述课文时,注意突出重点。

3、感知内容后,学生再次默读课文,思考下列问题:a.认真读了课文后,说说“我的第一本书”的含义。

b.作者是怀着怎样的感情追忆他的第一本书的呢?学生合作探究明确:a.“我的第一本书”不仅仅指那半本课本,也指“我”人生的第一课,蕴涵着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣。

2019-2020学年八年级语文下册第3课《我的第一本书》教案设计新人教版教学目的1.理解、积累“幽默;凄惨,奥秘、翻来覆去”等词语,了解作者。

2.整体感知文意,理解作品表达的情感,感悟知识改变命运的深刻内涵。

教学重难点整体感知文意,理解作品表达的情感,感悟知识改变命运的深刻内涵。

课时:2课时第1课时教学目标1.理解、积累“幽默;凄惨,奥秘、翻来覆去”等词语,了解作者。

2.整体感知文意。

教学内容与步骤情景激趣牛汉(1923年10月2日-2013年9月29日),原名史成汉,蒙古族。

当代著名诗人、文学家和作家,“七月”派代表诗人之一。

山西定襄县人。

1955年由于受胡风事件的牵连,遭到两年的拘捕囚禁。

“文革”期间,又被关人“牛棚”,从事强制性劳动。

70年代初,创作了不少诗歌作品,其中比较著名的有《华南虎》《悼念一棵枫树》《半棵树》等。

已出版诗集《彩色的生活》《祖国》《爱与歌》《温泉》《海上蝴蝶》及自选集《蚯蚓和羽毛》等。

1940年开始发表文学作品,主要写诗,近20年来同时写散文。

曾任《新文学史料》主编、《中国》执行副主编,中国作家协会全国名誉委员、中国诗歌学会副会长。

牛汉于2013年9月29日7时30分在北京家中病逝,享年91岁。

他的追悼会在10月9日上午在八宝山举行,11月29日上午,人民文学出版社在京为其举行追思会。

今天,我们将学匀他的一篇随笔《我的第一本书》,去感受承载着人生历程和独特感悟的“第一本书”,去思考人生命运这个鲜活的话题。

探究生趣第一步,泛读课文。

指导学生阅读时,要求用着重号标出散文写作的对象,用横线标出文章的线索、文眼等,用序号标出意义段,用波浪线标出抒情或议论的文字。

一、在阅读过程中积累词语,校正读音:幽默:有趣或可笑而意味深长。

欣慰:喜欢而心安。

磨磨蹭蹭:缓慢地向前行进,比喻做事动作迟缓。

凄惨:凄凉悲惨。

温厚:温和宽厚。

翻来覆去:原文是指一次又一次,多次重复的意思。

苦楚:痛苦(多指生活上受折磨)。

八年级下学期现代文阅读教学导学案课题:《我的第一本书》课型:现代文阅读教学主备人:辛春花审核人:辛春花学习目标:1.了解第一本书的故事,感受生活的困苦和无奈。

2.把握人物性格,感受人性的友善,领悟文章主旨。

3.理解作品展示的苦难生活境遇,品味苦难对人生的意义。

学习重点:把握人物思想感情,围绕第一本书的故事,体会在特定条件下人物的精神世界。

学习难点:在阅读中联系上下文,体会重点语句的含义以及体会第一本书的深刻含义。

学习过程一、预学(自主预学,感受新知;导入新课,展示目标)(一)自主预学,感受新知1、自读课文,疏通字词,掌握重点词语的音形义。

2、通过初读课文,感知“我的第一本书”的含义。

3、明确围绕我的第一本书作者写了那些人和事?4、主要写了那几个人?各有什么样的性格?(二)导入新课、展示目标;1、同学们,提及诗人牛汉,我们自然会联想到他笔下的那威武不屈、勇于抗争的华南虎的形象。

今天,我们将学习他的一篇随笔《我的第一本书》,去感受承载着人生历程和独特感悟的“第一本书”,去思考人生命运这个鲜活的话题。

(板书文题、作者)2、出示目标:本节课我们的学习目标是:(见上文)(三)检查预学、任务导向1、为下列字注音。

酷( )似脊()背塾()师迢迢()( )掺和()马鬃()泪水盈眶()哄堂大笑()2、释义:迢迢征途:知书识礼:翻来覆去:3、我的第一本书是一本什么样的书?(用原文回答)4、本文围绕着我的第一本书写了哪些人和事?5、“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?你还可以作怎样的理解?二、互学(合作互学,研读课文)1、分析人物组:文章主要写了几个人?他们给你留下怎样的印象?(找出文字依据分析人物性格)2、语言探究组:A、我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然感应到一点生命最初的快乐和梦幻。

(作者对童年的感觉是怎么样的?联系下文看,“生命最初的快乐和梦幻”是什么?)B、我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。

3 《我的第一本书》课中导学案【学习目标】1. 积累“幽默、凄惨、奥秘,翻来覆去”等词语。

2.整体感知文意,了解叙事性作品的文体特征。

3.品评含意丰富的语句,深透理解作品的人文内涵。

4.理解作品展示的苦难生活境遇,感悟知识改变命运的深刻内涵。

【学习过程】一、导入二、预习检查1.检查预习学案的完成情况。

2.检查搜集的作者、作品的情况。

三、整体感知,了解内容1. 文章的题目是“我的第一本书”,那么作者的一本书是什么书?复述课文。

2.跟这本书有关的有哪些人?课文写了哪些事呢?3. 文章主要写了几个人?他们的性格特征?四、细读课文,深入理解1、作者60年前小学一年级的国语课本是什么样子的?从中发现了什么?2.文题“我的第一本书”仅仅指那本课本吗?还可以作怎样的理解?3、作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“第一本书”的?4、如何理解“这就是我的第一本书。

对于元贞来说,是他一生惟一的一本书”?5、“我真应当为它写一本比它还厚的书,它值得我用崇敬的心灵去赞美”。

表达作者怎样的感情?6.你认为作者在文中说的“人不能忘本”,“本”指的是什么?7、本文的开头有什么特点?8、当父亲听说我把那一半书给了同学时,为什么“深深叹着气”?“我”的父亲是一位怎样的父亲?9、文中第12段补叙自己“上学”“上书房”的快乐,从中你又发现了什么?10、本文以什么为线索?围绕这一线索作者展开了哪三方面的联想?11、"我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到的一点生命最初的快乐和梦幻。

"五、精读课文,深入探究1.研读第一段中的:“可是这一本却是让我一生难以忘怀,它酷似德国布劳恩《父与子》中的一组画,不过看了很难笑起来。

”请学生朗读2-10段(父子之间的故事描述),围绕着书写了哪些事?想一想作者为什么这么说呢?2.你喜欢文中的父亲吗?思考一下他会给孩子怎样的影响?3.纵观全文,除了父亲,还有哪些人和事给过“我”有益的帮助和启发?4.品读文中两句话,理解它们的深刻含义:“还应回过头来说说我的第一本书,我真应当为它写一本比它还厚的书,它值得我用崇敬的心灵去赞美。

3. 《我的第一本书》学案

教师寄语:一本新书像一艘船,带领我们从狭隘的地方,驶向无限广阔的生活海岸。

---海伦•凯勒

学习目标

1.识记字词,整体感知课文

2.抓住重点语句把握人物心情。

3.了解第一本书的深刻含义,感悟作者的内心情感。

学习过程

一、积累运用

1、给加点的字注音:

迢迢.()( )晾.晒()掺.和()()马鬃.()泪水盈眶

()()

..

哄.堂大笑()挎.着()

2、解释词语

迢迢:

挥之不去:

掺和:

磨磨蹭蹭:

哄堂大笑:

二、自主探究

1、五分钟内默读课文,复述“第一本书”的故事。

要求:

a、交代清楚时间、地点、人物、故事发生的过程。

b、读音准确,口齿清楚,声音洪亮。

c、语言简练生动,表达流畅自然。

d、同学之间互相补充、评议。

2、再次默读课文,理清文章线索,作者围绕第一本书记叙了哪些事情?作者分别有怎样的感受?

三、讨论交流,合作释疑。

(一)品味语言

理解下列句子的含义。

1、我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然感应到一点生命最初的快乐和梦幻。

2、我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。

人不能忘本。

(二)请同学们再读课文,合作解决下面问题

1、作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“第一本书”的?

2、如何理解“这就是我的第一本书。

对于元贞来说,是他一生惟一的一本书”?

3、“我真应当为它写一本比它还厚的书,它值得我用崇敬的心灵去赞美”。

表达作者怎样的感情?。

《我的第一本书》导学案 (人教版八年级下册)

《我的第一本书》导学案 (人教版八年级下册)

班级姓名

一、积累字词。

1. 注音:掺和()()马鬃()

塾师()磨磨蹭蹭()

2. 释义:磨磨蹭蹭。

翻来覆去。

二、填空。

本文作者,我们曾学过他的诗歌《》。

是我国现当代诗人、文学家,是“ ”诗派的重要成员。

曾用笔名谷风。

代表作有、等。

三、指出以下各句运用的描写方法。

1.祖母替我答复:“第三名是二黄毛”。

()

2.父亲看着我拿来的.所谓小学一年级国语第一册,愣了半天,翻来覆去的看。

()

3.(他)脸又黑又皱,脊背弓的像个“驮灯狮子”。

()

四、思考题。

1. “我的第一本书”仅指那半本书吗?你还可以作怎样的理解?

2. 作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“第一本书”的?

3. 通过父亲的言行,你看出父亲是怎样的人?

4. 如何理解“人不能忘本”这句话?

五、从文中二黄毛、乔元贞的人生经历中你有何感悟?

巩玺玺。

3﹡我的第一本书班级______ 学习小组 小主人姓名________ 上课时间1.识记字词,整体感知课文,抓住重点语句把握人物心情。

2.了解第一本书的深刻含义,培养学生对生活的体验能力,学会思考人生。

1.把握人物思想感情,围绕第一本书的故事,体会在特定条件下人物的精神世界。

2.在阅读中联系上下文,体会重点语句的含义以及体会第一本书的深刻含义。

牛汉(1923— ),原名史成汉,出版的诗集有《彩色的生活》、《爱与歌》、《温泉》、《海上蝴蝶》、《沉默的悬崖》、《牛汉诗选》(1998)。

本文是诗人牛汉的一篇随笔。

作者通过对他的第一本书的追叙,折射出20世纪初中国农村的苦难生活和苦难生活中的人间温情以及生命乐趣。

1.给加点的字注音:迢迢.( ) 晾.晒( ) 哄.堂大笑( ) 挎.着( ) 掺和..( )( ) 泪水盈眶.( ) 2.解释词语幽默:有趣或可笑而意味深长。

凄惨:凄凉悲惨。

翻来覆去:一次又一次;多次重复。

奥秘:奥妙神秘。

掺和:掺杂混合在一起。

酷似:极像。

知书识礼:有知识,懂礼貌。

指人有文化教养。

3.复述“第一本书”的故事。

4.默读课文,理清文章线索,作者围绕第一本书记叙了哪些事情?作者分别有怎样的感受?资料链接学习目标 自主学习 重点难点合作探究(一)品味语言,理解下列句子的含义。

1.我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然感应到一点生命最初的快乐和梦幻。

2.我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。

人不能忘本。

(二)再读课文,合作解决下面问题。

1.作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“第一本书”的?2.如何理解“这就是我的第一本书。

对于元贞来说,是他一生惟一的一本书”?3.我真应当为它写一本比它还厚的书,它值得我用崇敬的心灵去赞美”。

表达作者怎样的感情?巩固提升1.“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?你还可以作怎样的理解?2.你能把你的“第一本书”拿出来与大家分享吗?3.小结:课文通过“第一本书”回忆了父亲对“我”的爱以及朋友间的友谊和20世纪初艰难中的温情,告诉我们“人不能忘本”,我们应好好珍惜现在的生活。

3 我的第一本书【学习目标】1.通过课文,认识和了解上个世纪二三十年代我国广大乡村普通百姓的苦难生活,从而更好地理解作者对生活的独特感悟。

2.培养学生对生活的体验能力,学会思考人生。

3.感受作品中蕴含的父子之情、同学之情,以及人与狗的默契和情趣,培养乐观进取的生活态度和互助友爱的精神,珍惜今天的幸福生活。

【学习重难点】1.重点:抓住重点,有条理地复述故事。

2.难点:认识上个世纪二三十年代我国广大乡村普通百姓的苦难生活,体会苦难生活之于人的意义。

【学法指导】初中八年级下学期是孩子的知识水平提高的时期,也是树立人生观,价值观的良好时期,更是思想初步成型的时期,在这阶段的语文教学中应注重加强学生的思想教育,让学生学会感动。

因此在进行《我的第一本书》的教学设计时,要注意到学生的思想渗透,抓住文章中渗透出的“情”来安排教学。

其次,在学习文章的同时,注重训练学生的写作能力。

以读促写,学习写作的技巧,达到学以致用的目的。

【知识链接】牛汉的眼睛我手抓着相机,好奇地打量着这个老人。

他像春华逝去的老树一样,仍旧是精神矍铄。

他说他一米九的大个子,是小时候吃蚂蚁和吃柳树芽子吃的。

他原名叫史成汉,取名牛汉,是因为母亲姓牛。

各取一字,就成了为大家所熟悉的诗人牛汉。

当然,或许还有他对土地的那种怀念吧。

我看见他手臂的骨骼上鼓起很粗的血管,随着他平稳的说话,微微地颤动。

我想,也许是苦难的经历使他掩藏起了那种诗性的激情,也许他这种不紧不慢的样子,正好说明他隐藏着更大更猛的火焰,总之他的这种样子,给我感到了一种厚重和质量。

我留心地观察他的那双眼睛,在偶尔之间,它会向你射来深情的充满关爱的一瞥。

以我在外奔波多年的经验,这样的老人,你可以放心的和他交谈。

因为他身上散发的,已都是最为纯粹的人对人的爱和快乐了。

他讲起他的父亲,一个革命者。

爱音乐,尤其爱吹箫。

他的诗歌幼苗,正是在父亲充满灵性的胡琴和箫的悠扬婉转声里生长起来的。

他的父亲带着少年的他在月亮地里放风筝,风筝上挂着一只小灯笼。

《我的第一本书》学习目标:1、知识目标:积累本课生字新词,熟读课文。

2、能力目标:通过评析重点的语句,体会本文的思想感情。

3、思想目标:教育学生珍惜现在的生活,努力学习,用心感悟生活中深蕴的人间真情。

学习重点:通过评析重点的语句,体会本文的思想感情学习难点:认识上个世纪二三十年代我国广大乡村普通百姓的苦难生活,体会苦难生活之于人的意义。

学习方法:举一反三法、厚薄学习法、合作探究法、讨论法课时安排:1 课时学习过程:【课堂测试】(满分100分,5分钟完成)1、选出下列书写有误的一项()(20分)A.荒寒梦幻稀奇磨磨蹭蹭 B.凄惨懊秘嘲笑翻来覆去C.愁苦脊背惟一规规矩矩 D.挎着蹲在修补哄堂大笑2、选出标点有误的一项()(20分)A.我们那里管“上学”叫“上书房”。

B.因为“弄不到”这两本书,我们就只念一本《国语》。

C.我说“小狗叫”,小狗也立即叫几声。

D.我提醒我的狗,轻轻喊一声“大狗”,它就在窗外叫了起来。

3、仿照例句,再续写一个句子。

(20分)例句:微笑是流淌的歌声,承载着愉悦的心灵。

4、积累两句关于书的名言:(40分)①②分数:总结反思:附:答案:【课前预习】3、迢迢(tiáo )晾晒(liàng )掺和( chān )( huo )马鬃( zōng )泪水盈眶( yíng )( kuàng )挎着( kuà)哄堂大笑( hōng )4、迢迢:形容路途遥远。

挥之不去:指(事务)压在心头,无法排解。

掺和:把两种或两种以上的不同的东西和在一起。

磨磨蹭蹭:行动迟缓,做事拖拉。

哄堂大笑:形容全屋子的人同时大笑。

【思考探究】1、“我的第一本书”,既指那半本国语课本,也指“我”踏入人生的第一次珍贵经历。

这次珍贵的经历就是一本人生之书。

2、作者是怀着珍爱、崇敬和赞美的感情追忆“第一本书”的,感情复杂,心情沉重,因为那本书里深藏着苦难的生活和恶劣的学习条件与环境,同时也映照着那个时代人们不幸的命运,以及在那种荒寒背景下特别可贵的一点乐趣和温情。

2019-2020年八年级语文下册3我的第一本书导学案(无答案)(新版)新人教版1 •识记字词,整体感知课文,抓住重点语句把握人物心情。

2•了解第一本书的深刻含义,培养学生对生活的体验能力,学会思考人生。

1 •把握人物思想感情,围绕第一本书的故事,体会在特定条件下人物的精神世界。

2•在阅读中联系上下文,体会重点语句的含义以及体会第一本书的深刻含义。

《海上蝴蝶》、《沉默的悬崖》、《牛汉诗选》(xx )。

本文是诗人牛汉的一篇随笔。

作者通过对他的第一本书的追叙,折射出20世纪初中国农村的苦难生活和苦难生活中的人间温情以及生命乐趣。

■官让自主学习J1.给加点的字注音:迢迢()晾晒()哄堂大笑()挎着()掺和()()泪水盈眶()2 •解释词语幽默:有趣或可笑而意味深长。

翻来覆去:一次又一次;多次重复。

掺和:掺杂混合在一起。

知书识礼:有知识,懂礼貌。

指人有文化教养。

3 •复述“第一本书”的故事。

4•默读课文,理清文章线索,作者围绕第一本书记叙了哪些事情?作者分别有怎样的感受?班级_______ 学习小组 __________________ 小主人姓名___________ 上课时间__________,原名史成汉,出版的诗集有《彩色的生活》、《爱与歌》、《温泉》、凄惨:凄凉悲惨。

奥秘:奥妙神秘。

酷似:极像。

学习目标(一)品味语言,理解下列句子的含义。

1我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然感应到一点生命最初的快乐和梦幻。

2 •我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。

人不能忘本。

(二)再读课文,合作解决下面问题。

1作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“第一本书”的?2•如何理解“这就是我的第一本书。

对于元贞来说,是他一生惟一的一本书”?3•我真应当为它写一本比它还厚的书,它值得我用崇敬的心灵去赞美”。

表达作者怎样的感情2019-2020年八年级语文下册《列夫托尔斯泰》教学设计人教新课标版教学目标知识目标1.积累文中“轩昂、器宇、犀利、郁郁寡欢、正襟危坐、诚惶诚恐”等词语。

2.收集整理托尔斯泰和茨威格的资料。

能力目标1.揣摩语言,学习课文运用神奇的夸张和连珠的妙喻描写形貌的手法。

2.通过阅读把握课文欲扬先抑手法的艺术效果。

1“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?你还可以作怎样的理解?2•你能把你的“第一本书”拿出来与大家分享吗?3•小结:课文通过“第一本书”回忆了父亲对“我”的爱以及朋友间的友谊和温情,告诉我们“人不能忘本”,我们应好好珍惜现在的生活。

20世纪初艰难中的'■.巩固提升德育目标感知人物深邃而卓越的精神世界,从中受到人文精神的熏陶。

教学重点诵读,感知课文对托尔斯泰外貌的刻画,理解本文独特的艺术手法。

教学难点联系背景材料,深透理解托尔斯泰的人生追求和精神境界。

教学方法1.诵读法。

文中茨威格以他高超的语言功力展现了托尔斯泰独特的外貌特征和深邃的精神世界,形象鲜明,蕴涵深刻。

在诵读中引导学生悉心揣摩作品的描述手法和其中的思想感情。

2.联想法。

课文用文字描绘托尔斯泰肖像画,尺水兴波,纵横捭阖,主要得益于大量运用神奇的夸张和连珠的妙喻。

这给读者创设了广阔的思维空间,活学生的想象联想能力,玩味其情趣,揣摩其含意。

教学媒体多媒体CAI 课件投影仪课时安排1 课件教学过程[ 教学要点] 诵读,整体感知托尔斯泰的外貌。

品评语句,深透理解课文的描述方法和思想感情。

[ 教学步骤]一、导语设计(投影显示托尔斯泰画像)同学们,似累累巨著在俄国文坛驰骋了近六十年的文学大师托尔斯泰,因其真实深刻地再现了俄国社会生活而被列宁誉为“俄国革命的镜子”。

《战争与和平》《安娜•卡列尼娜》《复活》则是代表他艺术高峰的三部长篇小说。

今天,就让我们跟随奥地利作家茨威格,走近这位磨难中造就的伟人,探访他深邃而丰富的内心世界。

二、资料助读(投影)作者简介斯蒂芬•茨威格(1881〜1942),奥地利文学家,生于维也纳一个犹太资产阶级家庭,自幼徜徉沉浸在音乐、诗歌、戏剧的艺术之宫里,1901 年在维也纳大学攻读哲学期间出版了第一奉诗集《银弦集》。

此后,新作迭出,文学成了他毕生追求的事业。

小说剧、诗歌、传记、散文特写,各种文学体裁他无不涉猎,其著述之丰、之精是惊人的。

他的主要成就在文学传记和小说创作方面。

主要作品有:为巴尔扎克、狄更斯、陀斯妥耶夫斯基写的传记《三位大师》和《罗曼•罗兰》等,小说《焦燥的心》《一个女人一生中的二十四小时》《象棋的故事》《一颗心的沦亡》等等。

他的小说多写人的下意识活动和人在激情驱使下的命运遭际,对人物的心理活动、精神状态进行细腻的工笔式描绘。

1942 年2 月22 日,目睹希特勒法西斯主义的疯狂肆虐而无能为力,流亡在巴西的茨威格与妻子一道自杀于巴西首都里约热内卢市郊寓所,以一个弱者的绝望与悲愤,向那人间的罪恶不义发出了无声的控诉和抗议。

三、诵读,整体感知文意1 .范读课文( 或听朗读录音) 后学生自读,要求:听准字音,体会感情,理解词语含义。

(1) 注音髭(z 1) 髯(r印) 鬈(qu印)滞留(zh 1) 犀利(x 1) 禁锢(g “广袤(m ao)无垠颔(h d n)首低眉尴尬(g n g d 黝黑(y 3u)锃(z Eg)亮炽热(ch 1(2) 释义犀利:(武器、言语等)锋利,锐利。

器宇:气概、风度。

禁锢:束缚、限制。

轩昂:形容精神饱满,气度不凡。

尴尬:( 神色、态度) 不自然:处境困难,不好处理。

滞留:停留不动。

鹤立鸡群:比喻一个人的才能或仪表在一群人里头显得很突出。

正襟危坐:理好衣襟端端正正坐着,形容严肃庄重的样子。

颔首低眉:低着头显得很谦卑恭顺的样子。

诚惶诚恐:惶恐不安。

广袤无垠:广阔无边。

古代以东西长度为“广” ,南北长度为“袤”2.学生自由诵读,揣摩作品中描绘的托尔斯泰的独特的形貌特征。

思考:(1) 找出文中概括托尔斯泰的形貌给人的总体印象的语句。

(2) 从文中找出运用夸张、比喻手法描写托尔斯泰的眉毛、须发、发肤、鼻子、眼睛的语句,并品评其表达效果。

(3) 文中第8 语段“托尔撕秦面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已” 粗鄙的外表反衬出他眼睛的无比精美,文意的重心落在通过写眼睛揭示他敏察、深刻的内心世界,那么文中对托尔斯泰的眼睛作了怎样的评价?学生思考后回答,教师明确:(1) 如:“托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那天父般的犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

”留给人的总印象是失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙。

“托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄国普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。

”(2) 描写眉毛:宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。

描写须发:一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上,不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。

他那天父般的犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

描写皮肤;皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙。

描写鼻子:一只宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳头打塌了的样子。

描写目光:像枪弹穿透了伪装的甲胄,像金刚刀切开了玻璃的敏锐、犀利。

文中对托尔斯泰的外貌描写,大量运用神奇的夸张和连珠的妙喻。

不仅使形象鲜明,特征突出,而且使人产生无尽的联想。

比喻不是追求形似,而是追求神肖;夸张是故意言过其实,尽量作扩大或缩小的描述,更加突显托翁的形貌特征。

“形”“神”的独到刻画,使文意深刻,韵味无穷。

(3) 课文描写了托尔斯泰目光的犀利,如“这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。

”表现他眼睛深刻、惟确的洞察力。

写他的眼睛蕴藏着丰富的感情。

如“在人类面部最富感情的一对眼睛,可以抒发各种各样的感情”“愤怒使之冷峻,不悦使之结冰,友善使之和缓,激情使之炽烈如火” 。

写托尔斯泰眼睛的威力揭示他观察社会、人生、时代的广阔和深细,以及批判的深度和广度。

文章的结尾语段则赞美托尔斯泰犀利的眼光,揭示他人生的不幸。

3.学生精读全文,充分想象,揣摩文章的丰富内涵。

四、联系背景材料,深展感悟思想内容1 •教师指名诵读课文6〜9语段,请学生仔细揣摩下列描写托尔斯泰眼睛语句的含意。

( 多媒体显示)(1) 托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

(2) ……这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

(3) 当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

学生研讨后积极发言,教师明确:(1) 作者引用高尔基的这句话,从修辞手法上看是夸张,但它恰恰很好地道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的,观察力。

事实上,托尔斯泰是和巴尔托克、莎士比亚比肩的伟大文学家,他的作品反映了社会生活的各个层面。

文中有句话可以为此作出注释,“再小的事物借助这副透镜都能看得清清楚楚,……这对眼睛连最微不足道的细节都不放过,同样还能全面揭示广袤无垠的宇宙。

”(2) 这句话写出了作为思想家、艺术家的托尔斯泰的文学创作,既来自于对社会生活、人间世态的观察、研究,同时又用他的艺术巨笔把它们准确地表现出来,展示了时代的本质和要求。

(3) 这句话写出了托尔斯泰作为“清醒的现实主义”作家,对现实的批判是极其深刻而准确的。

作为19 世纪俄罗斯现实主义顶峰的代表,托尔斯泰的笔锋几乎指向社会的各个方面,特别是对沙皇的专制、法律的虚伪、贵族的腐朽、农民贫困的原因无不给予深刻的揭示,这在他晚年的长篇巨著《复活》里表现得尤为充分。

他的作品引起秒皇政府的、惶恐,曾企图将他监禁或流放,但慑于他的声望和社会舆论而中止。

2.合作研讨:(1) 如何理解“直到年纪大了以后胡子才变成白色,因而显出几分慈祥可敬;直到生命的最后十年,他脸上笼罩的厚厚一层阴云才消除了,直到人生的晚秋,俊秀之光才使这块悲凉之地解冻”这段话的含意?(2) 课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富” ,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福” ,这是否矛盾?你怎样理解作者所说的“幸福”的含义?联系托尔斯泰的生平(主要是晚年的思想变化) ,与同学一起讨论:托尔斯泰究竟幸福还是不幸?(3) 作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,但联系全文看,读者仍能感到这位大文豪的不凡之处。

这是为什么?前半部分的描写对塑造人物形象有什么作用?学生研讨后回答,教师提示:(1) 托尔斯泰到晚年实现了他世界观的转变,坚决站到农民的立场上来,对富裕而有教养的阶级的生活及其基础——土地私有制表示强烈的否定,对国家和教会进行猛烈的抨击。

然而,他反对暴力革命,宣扬基督教的博爱和自我修身,要从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾的道路。