脑梗死磁共振诊断

- 格式:ppt

- 大小:6.57 MB

- 文档页数:51

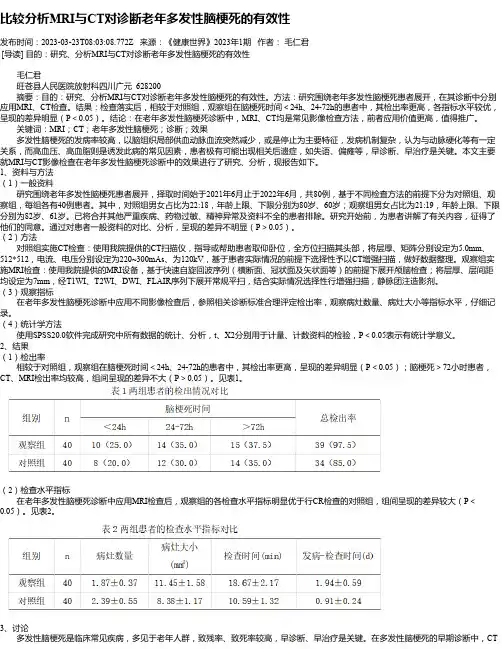

比较分析MRI与CT对诊断老年多发性脑梗死的有效性发布时间:2023-03-23T08:03:08.772Z 来源:《健康世界》2023年1期作者:毛仁君[导读] 目的:研究、分析MRI与CT对诊断老年多发性脑梗死的有效性毛仁君旺苍县人民医院放射科四川广元 628200摘要:目的:研究、分析MRI与CT对诊断老年多发性脑梗死的有效性。

方法:研究围绕老年多发性脑梗死患者展开,在其诊断中分别应用MRI、CT检查。

结果:检查落实后,相较于对照组,观察组在脑梗死时间<24h、24-72h的患者中,其检出率更高,各指标水平较优,呈现的差异明显(P<0.05)。

结论:在老年多发性脑梗死诊断中,MRI、CT均是常见影像检查方法,前者应用价值更高,值得推广。

关键词:MRI;CT;老年多发性脑梗死;诊断;效果多发性脑梗死的发病率较高,以脑组织局部供血动脉血流突然减少,或是停止为主要特征,发病机制复杂,认为与动脉硬化等有一定关系,而高血压、高血脂则是诱发此病的常见因素,患者极有可能出现相关后遗症,如失语、偏瘫等,早诊断、早治疗是关键。

本文主要就MRI与CT影像检查在老年多发性脑梗死诊断中的效果进行了研究、分析,现报告如下。

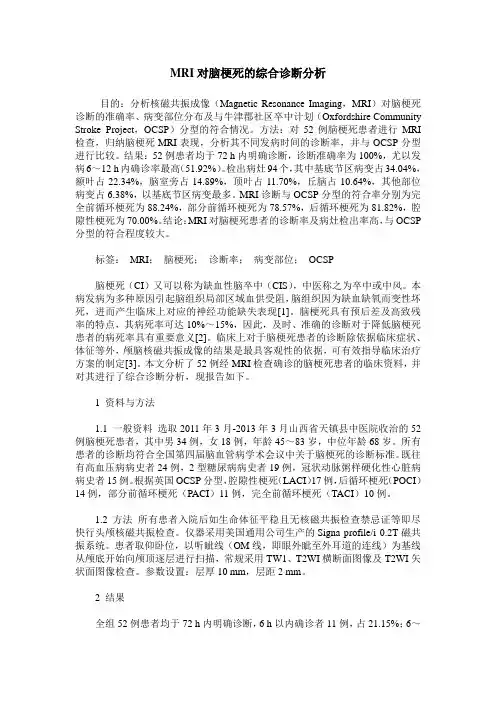

1、资料与方法(1)一般资料研究围绕老年多发性脑梗死患者展开,择取时间始于2021年6月止于2022年6月,共80例,基于不同检查方法的前提下分为对照组、观察组,每组各有40例患者。

其中,对照组男女占比为22:18,年龄上限、下限分别为80岁、60岁;观察组男女占比为21:19,年龄上限、下限分别为82岁、61岁。

已将合并其他严重疾病、药物过敏、精神异常及资料不全的患者排除。

研究开始前,为患者讲解了有关内容,征得了他们的同意。

通过对患者一般资料的对比、分析,呈现的差异不明显(P>0.05)。

(2)方法对照组实施CT检查:使用我院提供的CT扫描仪,指导或帮助患者取仰卧位,全方位扫描其头部,将层厚、矩阵分别设定为5.0mm、512*512,电流、电压分别设定为220~300mAs、为120kV,基于患者实际情况的前提下选择性予以CT增强扫描,做好数据整理。

MRI对脑梗死的综合诊断分析目的:分析核磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)对脑梗死诊断的准确率、病变部位分布及与牛津郡社区卒中计划(Oxfordshire Community Stroke Project,OCSP)分型的符合情况。

方法:对52例脑梗死患者进行MRI 检查,归纳脑梗死MRI表现,分析其不同发病时间的诊断率,并与OCSP分型进行比较。

结果:52例患者均于72 h内明确诊断,诊断准确率为100%,尤以发病6~12 h内确诊率最高(51.92%)。

检出病灶94个,其中基底节区病变占34.04%,额叶占22.34%,脑室旁占14.89%,顶叶占11.70%,丘脑占10.64%,其他部位病变占6.38%,以基底节区病变最多。

MRI诊断与OCSP分型的符合率分别为完全前循环梗死为88.24%,部分前循环梗死为78.57%,后循环梗死为81.82%,腔隙性梗死为70.00%。

结论:MRI对脑梗死患者的诊断率及病灶检出率高,与OCSP 分型的符合程度较大。

标签:MRI;脑梗死;诊断率;病变部位;OCSP脑梗死(CI)又可以称为缺血性脑卒中(CIS),中医称之为卒中或中风。

本病发病为多种原因引起脑组织局部区域血供受阻,脑组织因为缺血缺氧而变性坏死,进而产生临床上对应的神经功能缺失表现[1]。

脑梗死具有预后差及高致残率的特点,其病死率可达10%~15%,因此,及时、准确的诊断对于降低脑梗死患者的病死率具有重要意义[2]。

临床上对于脑梗死患者的诊断除依据临床症状、体征等外,颅脑核磁共振成像的结果是最具客观性的依据,可有效指导临床治疗方案的制定[3]。

本文分析了52例经MRI检查确诊的脑梗死患者的临床资料,并对其进行了综合诊断分析,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2011年3月-2013年3月山西省天镇县中医院收治的52例脑梗死患者,其中男34例,女18例,年龄45~83岁,中位年龄68岁。

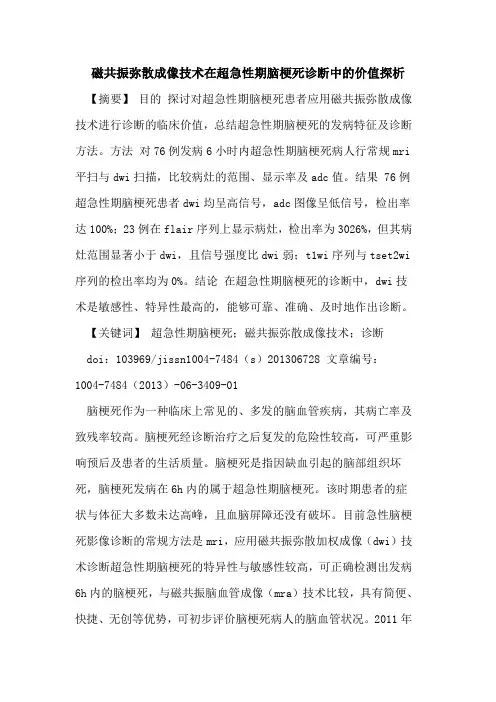

磁共振弥散成像技术在超急性期脑梗死诊断中的价值探析【摘要】目的探讨对超急性期脑梗死患者应用磁共振弥散成像技术进行诊断的临床价值,总结超急性期脑梗死的发病特征及诊断方法。

方法对76例发病6小时内超急性期脑梗死病人行常规mri 平扫与dwi扫描,比较病灶的范围、显示率及adc值。

结果 76例超急性期脑梗死患者dwi均呈高信号,adc图像呈低信号,检出率达100%;23例在flair序列上显示病灶,检出率为3026%,但其病灶范围显著小于dwi,且信号强度比dwi弱;t1wi序列与tset2wi 序列的检出率均为0%。

结论在超急性期脑梗死的诊断中,dwi技术是敏感性、特异性最高的,能够可靠、准确、及时地作出诊断。

【关键词】超急性期脑梗死;磁共振弥散成像技术;诊断doi:103969/jissn1004-7484(s)201306728 文章编号:1004-7484(2013)-06-3409-01脑梗死作为一种临床上常见的、多发的脑血管疾病,其病亡率及致残率较高。

脑梗死经诊断治疗之后复发的危险性较高,可严重影响预后及患者的生活质量。

脑梗死是指因缺血引起的脑部组织坏死,脑梗死发病在6h内的属于超急性期脑梗死。

该时期患者的症状与体征大多数未达高峰,且血脑屏障还没有破坏。

目前急性脑梗死影像诊断的常规方法是mri,应用磁共振弥散加权成像(dwi)技术诊断超急性期脑梗死的特异性与敏感性较高,可正确检测出发病6h内的脑梗死,与磁共振脑血管成像(mra)技术比较,具有简便、快捷、无创等优势,可初步评价脑梗死病人的脑血管状况。

2011年1月——2013年1月,我院对76例超急性期脑梗死病人行磁共振dwi诊断,现报告如下。

1 资料和方法11 一般资料本组76例超急性期脑梗死病人,其中48例男性,28例女性;年龄36-79岁,平均(612±878)岁;发病至行mri检查的时间为1-6h,其中14例为发病3h内,62例3-6h。

比较CT与核磁共振在早期脑梗死中的诊断价值摘要:目的:为寻求早期脑梗死病症的最佳诊断技术,现利用观察对比的方法探讨CT与核磁共振在该类患者中的诊断效果。

方法:参与本次实验的50例患者均为我院2021年度收治,所有患者均存在早期脑梗死病症,且依次接受CT与核磁共振。

汇总分析每个患者的诊断情况,比较这两种技术手段在该类患者临床诊断中的差异性。

结果:核磁共振诊断早期脑梗死的准确率高达96.00%(48/50),仅2例出现误诊或漏诊。

相比之下,CT诊断早期脑梗死患者的准确率有些不尽人意,仅有66.00%(33/50),误诊和漏诊人数共计17例。

数据之间差异显著,P<0.05。

结论:与CT相比,核磁共振在早期脑梗死中的诊断效果更加优异,可以及时发现该类患者的病症问题,值得在临床工作中广泛应用。

关键词:CT;核磁共振;早期脑梗死引言:脑梗死具有发病率高、进展快和病情急的临床特点,若在早期未采取及时有效的诊断方法,则容易错过最佳的治疗时机,导致病症程度的迅速恶化,甚至诱发各种的并发症问题,使患者的生命安全受到极为严重的威胁。

反之,若能够在脑梗死患者的病症早期采取科学合理的诊断方法,便可以清晰明确患者的病灶位置,为后续的临床治疗提供正确的指引方向。

本文详细探讨了CT与核磁共振在早期脑梗死中的诊断价值,以此为改善该种病症的临床诊断效果提供信息参考,具体的研究内容如下。

1.资料与方法1.1 一般资料选取2021年度我院收治的50例早期脑梗死患者,男女比例为27:23,年龄范围为41-75岁,平均年龄为(61.52±1.28)岁。

每个患者的临床表现均符合早期脑梗死的病症特点,且患者在精神状态和肝肾功能等方面无严重疾病。

所有患者均为自愿参与本次研究,且已签署知情同意书,符合实验研究的各项要求。

1.2 方法所有患者均先接受颅脑CT诊断,该种方法产生的图像内容能够呈现出患者颅脑不同部位的横断面情况,极易发现颅内出血的病症现象,在鉴别头部外伤、脑部肿瘤及炎症等多个方面也具有着较强的应用价值[1]。

MRI与CT影像检查在老年多发性脑梗死诊断中的比较【摘要】本文通过对MRI和CT影像检查在老年多发性脑梗死诊断中的比较分析,探讨了两种影像检查方法的优势和局限性。

MRI在多发性脑梗死的诊断中具有更高的灵敏度和更好的组织成像能力,而CT则具有较快的成像速度和更广泛的可用性。

在对比分析中,MRI能提供更多的信息和更精细的结构展示,但成本较高且对金属植入物等有一定限制;而CT则适合对急性情况进行快速评估。

综合分析后,临床医生应根据具体情况选择合适的影像检查方法,以提高多发性脑梗死诊断准确性。

未来的研究方向应该在优化影像技术的进一步探索影像检查与临床表现的关联,以更好地指导临床诊疗工作。

【关键词】老年、多发性脑梗死、MRI、CT、影像检查、诊断、比较、优势、局限性、准确性、因素、结论、研究方向1. 引言1.1 背景介绍老年多发性脑梗死是一种常见的神经系统疾病,特别是在60岁以上的老年人群中发病率较高。

脑梗死是由于脑血管阻塞或破裂导致脑血液供应不足而引起的疾病,会导致脑组织缺血、缺氧甚至坏死。

脑梗死的诊断对于及时干预和治疗至关重要,然而对于老年多发性脑梗死来说,由于患者年龄大、病变复杂,诊断存在一定的困难。

传统的影像学检查方法包括MRI和CT,这两种方法在脑梗死的诊断中都有其独特的优势和局限性。

随着医学技术的进步和影像学诊断的发展,对比研究MRI与CT在老年多发性脑梗死诊断中的优势和不足,对于提高诊断准确性和治疗效果具有重要意义。

本文旨在比较MRI与CT在老年多发性脑梗死诊断中的优势和劣势,为临床医生选择合适的影像学检查方法提供参考。

1.2 研究目的本研究的目的是比较MRI与CT影像检查在老年多发性脑梗死诊断中的优势和局限性,以便为临床医生选择合适的影像检查方法提供参考。

通过深入分析MRI和CT在脑梗死诊断中的表现特点、准确性和临床应用价值,可以更好地指导临床实践,提高脑梗死的早期诊断率和治疗效果。

通过探讨影响多发性脑梗死诊断准确性的因素,有助于全面评估影像检查的可靠性和局限性,为进一步完善诊断方法提供科学依据。

磁共振波谱技术对脑梗死的诊断脑梗死是由于脑血管阻塞导致脑组织缺血缺氧而引起的一种急性危殆疾病。

脑梗死患者的病情发展速度极快,一旦出现严重后果,如瘫痪、失语等,会对患者的身体和心理造成巨大影响。

因此,早期诊断和治疗都非常重要。

而磁共振波谱技术在诊断脑梗死中有着重要的作用。

一、磁共振波谱技术介绍磁共振波谱技术是一种非侵入性的成像技术,可以通过对被检疾病部位的磁场和辐射的测量来获得有关组织和生物分子结构的信息。

具体来说,它通过检测细胞内、组织内和体内的代谢物相关化学成分和选定修饰位点的动态过程,定量分析分子及其代谢物在组织内的空间分布和代谢级别的相对水平。

磁共振波谱技术是一种重要的分析方法,可在许多临床应用领域进行诊断和研究。

二、磁共振波谱技术在脑梗死诊断中的应用在脑梗死的早期阶段,磁共振波谱技术可以被用于确定可以被治疗的时间窗口,从而最大限度地减少患者的终身疾病负担。

其主要原因是,磁共振波谱技术可以弥补传统的临床分析方法的不足,例如CT扫描和MRI成像。

在早期脑梗死过程中,磁共振波谱技术可以扫描脑组织中的化学成分,并且研究代谢代谢物的变化,从而推断出是否存在脑梗死。

同时,磁共振波谱技术还可以提供有关脑梗死症状的详细信息,进一步促进了对患者的早期正确定量治疗。

三、磁共振波谱技术的局限性磁共振波谱技术虽然可以检测出脑组织内和体内的代谢物成分,但其具有一定的局限性。

例如,当脑梗死患者的代谢物分布在低灵敏度区域时,磁共振波谱技术可能会无法正确地检测到患者的病情。

另外,磁共振波谱技术还需要在高性能计算机上进行数据分析和处理,这也增加了使用它的成本和难度。

因此,当诊断脑梗死时,患者不仅需要进行磁共振波谱扫描,还需要进行其他相关的检查,以确保诊断的准确性和可靠性。

四、结论总之,磁共振波谱技术在诊断脑梗死中发挥着极其重要的作用。

磁共振波谱技术可以帮助医生们快速诊断疾病,并为患者的早期治疗提供信息。

虽然该技术仍存在一些不足之处,但随着技术的不断发展和成熟,相信磁共振波谱技术会在医疗领域发挥更大的作用。

磁共振DTI在脑梗死诊断中的应用价值宋建波;杨晓棠;彭琨;冯艳林;沈伟;刘起旺【摘要】目的探讨磁共振弥散张量成像(DTI)对脑梗死诊断的价值.方法收集临床诊断考虑脑梗死并经常规磁共振成像(MRI)和弥散加权成像(DWI)检查证实为单侧脑梗死病人行DTI检查,共48例.重建ADVAV图、FA图及DTT图,测定脑梗死区及健侧相应部位脑组织的ADVAV值和FA值,对锥体束受累病人,测量双侧大脑脚、脑桥的ADVAV值和FA值测量.结果脑梗死后脑组织ADVAV值、FA值随病理生理演变呈一定规律性变化,在慢性期锥体束受累病例显示远离病变区患侧锥体束FA 值下降,ADVAV变性则无统计学意义.与传统MRI及DWI相比DTI可清晰显示梗死灶与白质纤维束的空间位置关系及其受累程度.结论 DTI结合常规MRI及DWI对梗死灶的解剖定位更准确,ADVAV值与FA值联合应用有助于对脑梗死进行更精确的临床分期,DTI对脑梗死的诊断、治疗及评估预后具有重要临床应用价值.【期刊名称】《中西医结合心脑血管病杂志》【年(卷),期】2010(008)010【总页数】3页(P1196-1198)【关键词】脑梗死;磁共振成像;弥散张量成像【作者】宋建波;杨晓棠;彭琨;冯艳林;沈伟;刘起旺【作者单位】山西医科大学第一医院,030001;山西医科大学第一医院,030001;太钢总医院;太钢总医院;太钢总医院;山西医科大学第一医院,030001【正文语种】中文【中图分类】R743.1;R255.2脑梗死为临床最常见的一种致残率和致死率较高的脑血管疾病,脑梗死的早期诊断和治疗明显影响预后,一直是医学界一大难题。

弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)是目前公认的可定性、定位诊断超急性脑梗死的成像方法,但DWI 只能反映弥散梯度方向上水分子的弥散强度,不能反映生物组织水分子弥散呈各向异性的特征,难以显示白质纤维受累情况[1]。

脑梗死后遗症诊断标准

脑梗死是由于脑血管阻塞引起的局部脑组织缺血、缺氧而导致的一种疾病。

脑梗死后遗症的诊断标准通常包括临床症状和体征、影像学检查、神经系统功能评估等多个方面。

首先,临床症状和体征是诊断脑梗死后遗症的重要依据。

常见的症状包括肢体无力、感觉障碍、言语障碍、视力障碍、平衡障碍等,体征方面可能出现肢体肌力减退、肌张力异常、病理反射阳性等表现。

其次,影像学检查是诊断脑梗死后遗症的重要手段之一。

常用的影像学检查包括CT扫描、MRI等,这些检查可以显示梗死灶的部位、大小和范围,有助于确定脑梗死后遗症的诊断。

此外,神经系统功能评估也是诊断脑梗死后遗症的重要内容。

通过对患者神经系统功能的全面评估,包括感觉、运动、言语、认知功能等方面的测试,可以更准确地了解患者的后遗症情况,有助于诊断和制定治疗方案。

总的来说,诊断脑梗死后遗症需要综合临床症状和体征、影像

学检查以及神经系统功能评估等多个方面的信息,综合分析患者的病史和检查结果,才能做出准确的诊断。

同时,应该由专业的医生进行诊断和治疗,及时采取有效的康复措施,以减轻患者的后遗症并提高生活质量。

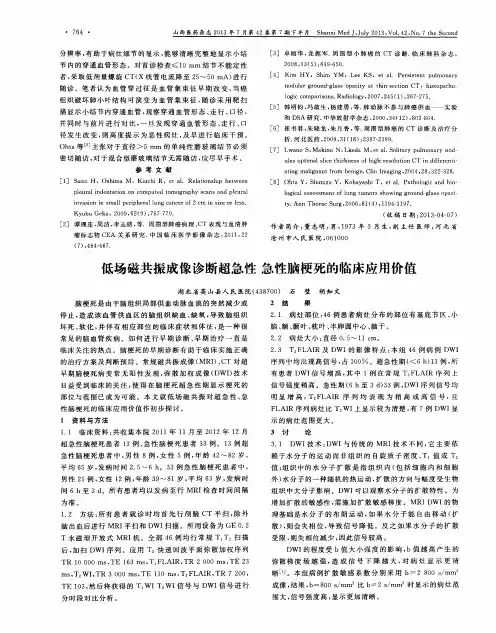

64排CT与1.5T磁共振成像在脑梗死早期诊断中的应用及影像学特征分析摘要:目的分析64排CT和1.5T磁共振成像(MRI)在脑梗死早期诊断的影像学特征。

方法选择在我院影像科2021年1月~2022年12月期间接受诊治的80例脑梗死患者作为此次的研究对象,均进行64排CT和1.5T磁共振成像检查,记录检查后的不同梗死位置检出率、检查时间、检出病灶数量、24h之内脑梗死检出率情况。

结果和64排CT相比,1.5T磁共振成像在24h的检出率以及在基底节、丘脑部、额叶的梗死位置检出率更高,且检出病灶数量更高64排CT技术,检出时间更短64排CT,组间的对比差异有统计学意义(P<0.05)。

结论 1.5T磁共振成像技术在早期诊断脑梗死中具有更高的检出率,在诊断不同类型脑梗死中符合率较高于64排CT,必要可联合应用提升诊断准确度。

关键词 64排CT;1.5T磁共振成像;脑梗死;影像学特征脑梗死是因多种因素所导致的脑部血液循环出现障碍,形成缺氧性坏死、脑组织缺陷而致使的相关神经功能缺损综合征,以50岁以上的群众较为多发[1]。

因脑梗死以老年人群为主,随着机能的降低,多伴高血压、肥胖、糖尿病等基础疾病,且脑梗死发病急促,可在短时间内对机体造成严重的损害,所以早期的诊断对预后病情转归、制定针对性治疗方案、提升患者的生存质量十分重要。

当前临床上针对脑梗死的治疗包括磁共振成像、CT、颈动脉彩超等明确病灶进展,亦有医学研究报道磁共振成像在脑梗死早期诊断的确切性[2]。

基于此,为进一步提升检出效果,本研究在脑梗死的诊断中实施1.5T磁共振成像和64排CT技术,现将具体报道如下。

1资料与方法1.1一般资料在我院2021年1月~2022年12月期间对收治的80例脑梗死患者进行早期诊断。

纳入标准:①患者经临床症状、病理检测确诊为脑梗死。

②临床资料完整,且患者具有此次研究知情权,自愿签订知情协议书。

③无中途退出者。

④本研究经过我院伦理委员会审批通过。

核磁共振成像诊断脑梗死中的临床分析【摘要】核磁共振成像在诊断脑梗死中起着重要作用。

本文首先介绍了脑梗死的定义和临床表现,然后详细探讨了核磁共振成像在脑梗死诊断中的应用,包括影像学表现、分类和危险因素。

文中还分析了核磁共振成像诊断脑梗死的优势以及临床分析中需要注意的事项。

展望了核磁共振成像在脑梗死诊断中的前景,并强调了临床分析的重要性。

通过本文的阐述,读者能够更深入了解核磁共振成像在诊断脑梗死中的临床应用,为提高诊断准确性和治疗效果提供参考。

【关键词】核磁共振成像、脑梗死、临床分析、诊断、影像学表现、分类、危险因素、优势、注意事项、前景、重要性1. 引言1.1 介绍核磁共振成像诊断脑梗死中的重要性核磁共振成像在脑梗死诊断中起着举足轻重的作用。

脑梗死是一种常见的急性脑血管疾病,其病变类型复杂多样,临床表现也千差万别。

传统影像学检查如CT和MRI等在脑梗死的诊断中存在很多局限性,而核磁共振成像具有其它影像学技术无法比拟的优势。

通过核磁共振成像可以直观地显示梗死灶的位置、大小和形态,帮助医生更准确地判断病变的程度和范围。

核磁共振成像还可以提供关于脑组织的代谢活动和微循环情况的信息,为临床治疗和预后评估提供重要依据。

在脑梗死的诊断和治疗过程中,核磁共振成像的应用具有极其重要的意义,不仅可以加快病情的诊断和处理,还可以提高诊断的准确性和精准度,有助于提升患者的生存率和生活质量。

1.2 脑梗死的定义和临床表现脑梗死是指由于脑血管疾病导致脑部血液供应不足,引起脑组织缺氧、缺血而发生的病变。

脑梗死是与急性缺血性卒中有关的一种常见疾病,通常表现为突发的头痛、恶心、呕吐、意识障碍等症状。

患者还可能出现言语困难、偏瘫、感觉障碍等神经系统症状。

脑梗死的临床表现因患者的个体差异及病变严重程度而有所不同,一般可以分为急性期、亚急性期和慢性期。

在急性期,患者常常表现为突发的神经功能缺损,如臂、腿偏瘫等;在亚急性期,症状可能逐渐加重或缓解;而在慢性期,患者可能出现长期残留的神经功能缺损。

中外医疗 CH IN A F OR EI G N ME DI C AL T R EA TM EN T 影像与检验脑梗死是严重危害人类健康的常见疾病,它具有高发病率、高死亡率、高致残率及高复发率等的特点。

能否对其进行早期诊断及治疗,密切关系到患者的预后。

弥散加权像(diffusiorr-weighted imaging,DWI)是近年才发展起来的新技术,主要用于急性脑缺血的诊断及评价[1]。

本文拟通过对22例超急性、急性脑梗死DWI及表观弥散系数图表(apparent diffu-sion coefficicnt mapping,ADC mapping)和rADC的检查结果进行分析,初步探讨其对超急性、急性脑梗死的诊断价值。

1 资料与方法1.1 一般资料搜集自2008年1月至2010年6月期间,在我院急诊及神经内科就诊并经随诊观察确诊为急性脑梗死患者22例。

其中3例发病时间<6h,19例发病介于6~24h之间。

患者中男性15例,女性7例,年龄41~79岁,平均年龄61岁。

所有病例均行CT检查及常规MRI扫描以排除脑出血及其他非缺血性脑病。

1.2 MR检查使用1.5T超导G E机,采用八通道线圈,先行常规T1W I (T R=500m s,T E=8m s)、T2M I(T R=4000m s,T E=98m s),F O V为230mm×230m m层厚5m m检查。

再行DWI检查,采用EPI序列,b值分别为0S/mm2、500S/mm2、1000S/mm2、平均次数为3次,检查时间共为48s。

扩散加权梯度分别施在S(层面选择)、P(相位偏码)、R(频率偏码)方向上,获得层厚5mm,矩阵为128×128,并重建出ADC图。

1.3 影像分析与信号测量全部病例的MR图像均由2名放射学专家采用盲阅法进行阅片,观察和分析DWI图上的影像表现,并与同层对侧相应正常部位影像进行比较,根据MBI仪所提供的软件包,在DWI图上选取并测量病变区的A DC值,同时测量对侧相应区域的A DC值,两者通过相对数计算出相对ADC值(rADC值),rADC=病变ADC/对侧ADC×100%,用统计学软件对病变区ADC值与对侧相应部位ADC值进行配对t检验,同时列表对分析常规T2WI与DWI发现急性梗死灶的阳性率。

CT与MRI在早期脑梗死诊断中的应用发布时间:2022-12-06T05:44:08.902Z 来源:《时代教育》2022年第15期作者:孙小宇崔春晓[导读] 本文旨在分析和比较电子计算机断层扫描(CT)与磁共振成像(MRI)检查在早期脑梗死中的应用价值孙小宇崔春晓山东协和学院医学院山东济南 250014摘要:本文旨在分析和比较电子计算机断层扫描(CT)与磁共振成像(MRI)检查在早期脑梗死中的应用价值。

资料选取2021年1月-2022年1月于潍坊市市立医院受诊治疗的符合纳入标准的70名早期脑梗死的患者,所有患者都做了联影64层螺旋CT的头颅轴扫以及西门子1.5T磁共振成像的平扫检查。

最后根据其影像学表现,对两种检查方法在早期发病的不同时间以及不同类型脑梗死的诊断符合率进行对比分析。

结果表明MRI在脑梗死发病的不同时间以及鉴别不同类型脑梗死的诊断符合率都高于CT。

关键词:CT;MRI;早期脑梗死脑梗死是临床上有着极高发病率的脑血管类疾病,一旦患者延误诊治,极容易导致不可逆的脑功能损伤,对患者的健康以至生命产生严重的影响。

本论文研究CT与MRI在早期脑梗死诊断中的应用,以期发现在最短的时间内帮助患者早诊断、早治疗,对降低脑梗致残率、提升病人的生命健康质量有着极其重要的意义。

1 资料与方法 1.1 研究对象本文为回顾性研究。

选取2021年1月-2022年1月于潍坊市市立医院受诊治疗的符合纳入标准的70例早期脑梗死的患者。

其中男39例、女31例,年龄在55-78岁,平均年龄为(64.13±7.22)岁。

70例患者均接受了联影64层螺旋CT的头颅轴扫以及西门子1.5T磁共振成像的平扫检查。

比较两种检查方法在脑梗死发病不同时间以及鉴别脑梗死类型的诊断符合率及其影像学表现。

1.2 纳入标准与排除标准 1.2.1 纳入标准(1)患者的临床征象和综合检查结果确诊为早期脑梗死;(2)均行颅脑CT检查与颅脑MRI检查;(3)临床资料完整。