中国地方猪种

- 格式:ppt

- 大小:7.77 MB

- 文档页数:131

2023-11-06•地方猪种质资源概述•中国地方猪种质特性研究•中国地方猪种的优良特性与利用•中国地方猪种质资源保护与利用的政策与措施•中国地方猪种质资源研究展望目录01地方猪种质资源概述分布中国的地方猪种质资源主要分布在农村地区,尤其是山区、丘陵地带和少数民族地区。

这些地区由于地理、文化等原因,地方猪品种资源得到了较好的保护和传承。

分类根据地理位置、外形特征、遗传特性等,中国的地方猪种质资源可以分为华北、华南、华东、华中、西北、西南等几个大类。

每个大类中又有若干个具体的品种,如华南地区的玉山猪、华中地区的荣昌猪等。

地方猪种质资源的分布与分类保护由于现代化养殖的冲击和人们对经济效益的追求,一些地方猪品种面临着灭绝的风险。

为了保护这些珍贵的资源,政府和民间组织采取了种种措施,如建立保种场、限制过度繁殖、推广生态养殖等。

地方猪种质资源的保护与利用利用在保护的同时,也积极挖掘地方猪种质资源的潜力,开展杂交改良、疫病抗性研究等,以提高生产效率和抗病能力,服务于现代养猪业。

地方猪种质资源的研究通过对地方猪种质资源的研究,可以深入了解其遗传特性、适应性和抗病性能等,为育种提供理论依据。

同时,地方猪种质资源还具有丰富的遗传多样性和表型变异,为研究生物进化、群体遗传学和分子生物学提供了良好的材料。

02中国地方猪种质特性研究中国地方猪种质资源具有丰富的遗传多样性,包括体型、毛色、繁殖性能、抗病性能等多个方面。

地方猪种质资源的遗传多样性遗传多样性丰富不同地区的地方猪种质资源在遗传上存在明显的地理分布差异,与当地的自然环境条件和人类驯化历史密切相关。

地理分布广泛地方猪种质资源的遗传多样性具有重要的保护和利用价值,对于培育适应性强、生产性能优良的新品种具有重要意义。

保护与利用价值高抗病性能各异不同地方猪种质资源对抗病性能的遗传基础和表现存在差异,包括对某些疾病的抵抗力、抗病基因的分布等。

抗逆性强中国地方猪种质资源具有较广泛的适应性,能够适应不同的气候、环境条件和饲养管理条件。

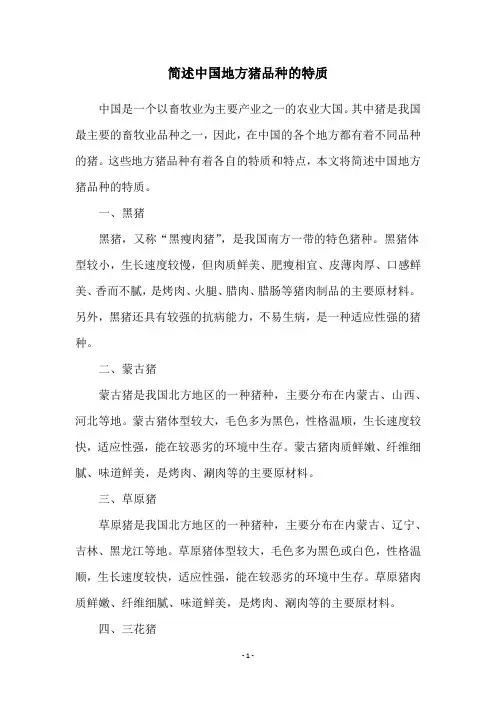

简述中国地方猪品种的特质中国是一个以畜牧业为主要产业之一的农业大国。

其中猪是我国最主要的畜牧业品种之一,因此,在中国的各个地方都有着不同品种的猪。

这些地方猪品种有着各自的特质和特点,本文将简述中国地方猪品种的特质。

一、黑猪黑猪,又称“黑瘦肉猪”,是我国南方一带的特色猪种。

黑猪体型较小,生长速度较慢,但肉质鲜美、肥瘦相宜、皮薄肉厚、口感鲜美、香而不腻,是烤肉、火腿、腊肉、腊肠等猪肉制品的主要原材料。

另外,黑猪还具有较强的抗病能力,不易生病,是一种适应性强的猪种。

二、蒙古猪蒙古猪是我国北方地区的一种猪种,主要分布在内蒙古、山西、河北等地。

蒙古猪体型较大,毛色多为黑色,性格温顺,生长速度较快,适应性强,能在较恶劣的环境中生存。

蒙古猪肉质鲜嫩、纤维细腻、味道鲜美,是烤肉、涮肉等的主要原材料。

三、草原猪草原猪是我国北方地区的一种猪种,主要分布在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等地。

草原猪体型较大,毛色多为黑色或白色,性格温顺,生长速度较快,适应性强,能在较恶劣的环境中生存。

草原猪肉质鲜嫩、纤维细腻、味道鲜美,是烤肉、涮肉等的主要原材料。

四、三花猪三花猪是我国南方地区的一种猪种,主要分布在江西、湖南、广东等地。

三花猪体型较大,毛色为黑白相间或黑白花点,性格温顺,生长速度较快,适应性强。

三花猪肉质鲜嫩、纤维细腻、味道鲜美,是烤肉、涮肉等的主要原材料。

五、长白猪长白猪是我国东北地区的一种猪种,主要分布在吉林、黑龙江等地。

长白猪体型较大,毛色为白色,性格温顺,生长速度较快,适应性强。

长白猪肉质鲜嫩、纤维细腻、味道鲜美,是烤肉、涮肉等的主要原材料。

六、杜洛克猪杜洛克猪是我国引进的一种外来猪种,主要分布在广东、福建、浙江等地。

杜洛克猪体型较大,毛色多为红色或棕色,生长速度快,肉质鲜嫩、纤维细腻、味道鲜美,是烤肉、涮肉等的主要原材料。

七、皖猪皖猪是我国安徽地区的一种猪种,主要分布在安徽、江苏、浙江等地。

皖猪体型较大,毛色多为黑色或黑白相间,肉质鲜嫩、纤维细腻、味道鲜美,是烤肉、涮肉等的主要原材料。

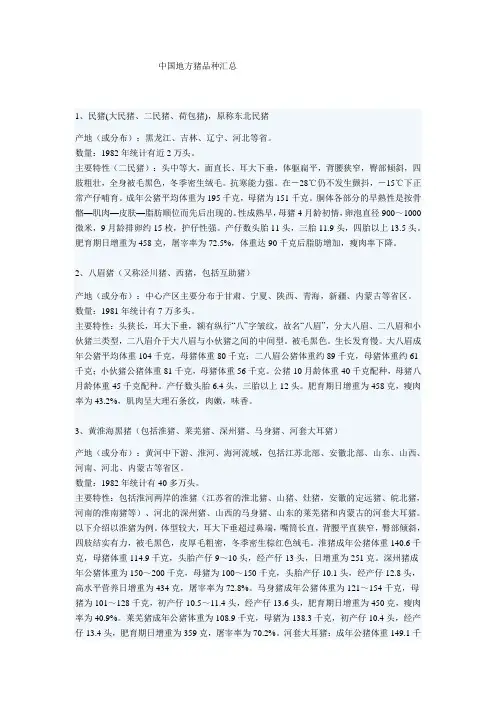

中国地方猪品种汇总1、民猪(大民猪、二民猪、荷包猪),原称东北民猪产地(或分布):黑龙江、吉林、辽宁、河北等省。

数量:1982年统计有近2万头。

主要特性(二民猪):头中等大,面直长、耳大下垂,体躯扁平,背腰狭窄,臀部倾斜,四肢粗壮,全身被毛黑色,冬季密生绒毛。

抗寒能力强。

在-28℃仍不发生颤抖,-15℃下正常产仔哺育。

成年公猪平均体重为195千克,母猪为151千克。

胴体各部分的早熟性是按骨骼—肌肉—皮肤—脂肪顺位而先后出现的。

性成熟早,母猪4月龄初情,卵泡直径900~1000微米,9月龄排卵约15枚,护仔性强。

产仔数头胎11头,三胎11.9头,四胎以上13.5头。

肥育期日增重为458克,屠宰率为72.5%,体重达90千克后脂肪增加,瘦肉率下降。

2、八眉猪(又称泾川猪、西猪,包括互助猪)产地(或分布):中心产区主要分布于甘肃、宁夏、陕西、青海,新疆、内蒙古等省区。

数量:1981年统计有7万多头。

主要特性:头狭长,耳大下垂,额有纵行“八”字皱纹,故名“八眉”,分大八眉、二八眉和小伙猪三类型,二八眉介于大八眉与小伙猪之间的中间型。

被毛黑色。

生长发育慢。

大八眉成年公猪平均体重104千克,母猪体重80千克;二八眉公猪体重约89千克,母猪体重约61千克;小伙猪公猪体重81千克,母猪体重56千克。

公猪10月龄体重40千克配种,母猪八月龄体重45千克配种。

产仔数头胎6.4头,三胎以上12头。

肥育期日增重为458克,瘦肉率为43.2%,肌肉呈大理石条纹,肉嫩,味香。

3、黄淮海黑猪(包括淮猪、莱芜猪、深州猪、马身猪、河套大耳猪)产地(或分布):黄河中下游、淮河、海河流域,包括江苏北部、安徽北部、山东、山西、河南、河北、内蒙古等省区。

数量:1982年统计有40多万头。

主要特性:包括淮河两岸的淮猪(江苏省的淮北猪、山猪、灶猪,安徽的定远猪、皖北猪,河南的淮南猪等)、河北的深州猪、山西的马身猪、山东的莱芜猪和内蒙古的河套大耳猪。

中国地方猪种种质资源的保护与利用

中国地方猪种种质资源的保护与利用是中华民族独特文化遗产和珍贵的生物多样性资源。

为了保护和利用这些资源,需要采取以下几种措施:

一、建立种猪基地。

建立具有较为完整配套设施的繁育基地,保证种养繁殖的质量和效益。

同时,加强对种猪的管理,保证其的健康和免疫。

二、制定猪种保护政策。

各级政府要加大对猪种种质资源的保护和利用力度,完善相关的法律和政策,并加大经费投入,为猪种的保护提供充足的资金保障。

三、加强科学研究。

科研机构应加强猪种的遗传、育种等技术的研究,并开展与生态环境、养殖方式等方面的相关研究,为猪种的保护和利用提供科学的依据。

四、推广当地猪种。

在当地推广本地的优质猪种,鼓励养殖户使用本地猪种保持其纯种血统,以避免与外来品种杂交导致地方猪种基因的流失。

综上所述,中国地方猪种种质资源的保护与利用是保护生物多样性和弘扬中华文化的重要任务,需要多方合作,采取有力措施,共同推动相关工作的开展。

中国地方品种――雅南猪一、产地分布雅南猪主产于洪雅、丹棱、邛崃、犍为和荣县,分布峨眉、乐山、眉山、彭山、蒲江和雅安等11个县。

据1978年统计,约有种猪7万余头。

二、外貌特征雅南猪被毛黑色;体型较大,体躯较长、略窄,嘴较长,额部皱纹浅;背腰平直,后躯稍倾斜,大腿欠丰满;腹大而不下垂;乳头数多,7对以上的母猪占77.7%。

农村成年公猪平均体重95.7公斤,体长124.0厘米、胸围108.3厘米、体高67.5厘米;成年母猪平均体重74.4公斤,体长118.7厘米、胸围97.6厘米、体高62.9厘米。

农业科研、院校猪场的成年公猪平均体重138.3公斤,体长139.0厘米、胸围122.4厘米、体高72.9厘米;成年母猪平均体重139.4公斤,体长141.2厘米、胸围124.2厘米,体高71.2厘米。

三、生产性能(一)产肉性能农村历来采用“吊架子”阶段肥育法饲养肉猪,一般上圈9-14个月,其中催肥期1.5-2个月,体重达80-90公斤出槽,农民有养大肥猪过年的习惯,自食猪的体重多在100公斤以上。

在每公斤混合料含消化能3106-3178千卡、可消化粗蛋白135-161克的条件下不限量饲养育肥猪,从15.6公斤上圈,119天体重即达89.4公斤,日增重620.4克,每增重1公斤耗混合料3.6公斤。

屠宰率73.0%,膘厚4.7厘米,皮厚0.45厘米,眼肌面积17.9平方厘米,大腿占胴体重的26.6%。

肌肉、脂肪分别占胴体重的35.0、44.1%,皮、骨分别占胴体重11.7、7.1%。

(二)繁殖性能 1.生殖生理(1)公猪:小公猪性早熟,2月龄断奶前即有爬跨行为;60日龄附睾中出现精子,77日龄可采得正常精液,3月龄可配种使母猪受孕,6-7月龄为适宜配种期。

农民习惯3-5月龄早期配种,利用年限较短,约为1.5-3岁。

(2)母猪:初次发情多在4月龄左右,发情周期18-23天,发情持续期2-4天,排卵在发情36小时后,高峰期为48-72小时左右,平均排卵和成熟滤泡数为13.3个。

国内猪种与外国猪种的区别鉴于进口猪种愈加多,在此,我就为大家科普呵呵,国内猪种与外国猪种的差异性:我国地方大白菜性成熟早,排卵数多。

据对东北民猪、金华猪、嘉兴黑猪、内江猪等9个品种的统计,性成熟时间平均130日龄,受精数初产猪平均17.21个,经产猪21.58个。

外国猪种幼蛇一般在180日龄以上,排卵数也较少。

地方猪种产仔数多,上述几个投资品种初产平均10.54头,经产平均13.64头。

国外繁殖力高的品种长白猪、大白猪初产平均9.25头,经产平均11头。

相比较而言,地方猪种还具有乳头数多、发情明显、受胎率高、护仔能力强、仔猪育成率高等优良繁殖特性。

1.肉质:地方猪种虽然碳水化合物多、瘦肉少,但肉质明显优于国内猪种。

国外花生一些小型化选育的瘦肉型品种,PSE肉(即肉色苍白、质地松软、切面渗出物的劣质肉)发生率高,中国荫湿猪种肉质优良,肌肉嫩而多汁,肌纤维较细,密度较大,肌肉石材纹分布适中,肌纤维间充满胆固醇颗粒,烹调时能产生特殊的香味。

2.适应性:在长期的演化过程和人工选择过程中,地方猪种具有良好的抗寒、耐热、抗病、耐低营养和战斗能力适应粗纤维饲料的能力。

3.生长速度:在生长速度上,外国猪种明显高于中国本地猪种。

在生长肥育期内,中国荫湿猪种如民猪、金华猪、太湖猪平均日增重453克,外国猪种长白猪、杜洛克猪、大约克夏猪左右日增重667克。

外国猪种180日龄可达90公斤以上,而中国地方猪种逾90公斤则远远超过180日龄。

4.饲料利用率:中国地方猪种民猪、金华猪、太湖猪平均料肉比为3.5:1,外国猪种长白猪、杜洛克猪、青蛙多约克夏猪的平均料肉比为3:1。

外国猪种的饲料利用率非常高,可节省饲料,降低饲养成本。

5.瘦肉率:外国猪种的胴体瘦肉率高于中国地方猪种,外国猪种体重90公斤时胴体瘦肉率达55%以上,我国荫湿脂肪型猪90公斤之时胴体瘦肉率在45%以下。

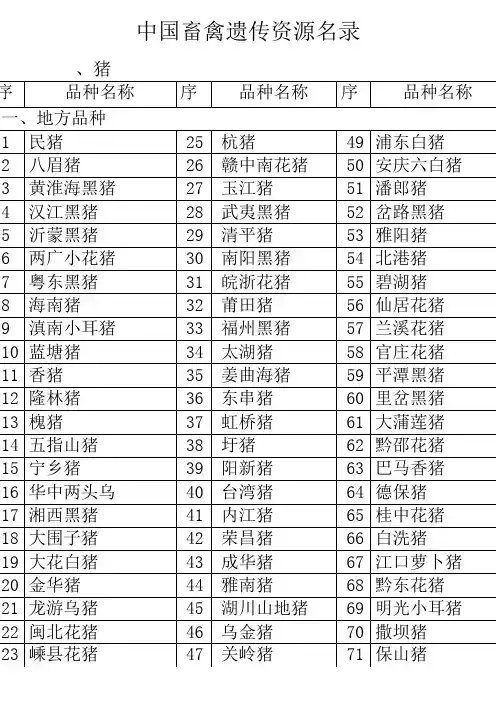

中国地方猪品种中国拥有地方猪品种64个,为世界之首。

包括东北民猪、西北八眉猪、两广小花猪、海南猪、滇南小耳猪、香猪、浙江金华猪、太湖猪、姜曲海猪、乌金猪、荣昌猪、藏猪等。

培育品种有20多个,包括北京黑猪、上海白猪、伊犁白猪、赣州白猪、汉中白猪、三江白猪、新金猪、北京花猪等。

以下择要介绍:(1)藏猪1、产地藏猪,是藏区古老的原始品种,主要分布在海拔2800-3500米的半山地带,系高原放牧猪种,终年随牛、羊混群或单群放牧,长期生活在交通闭塞、气候严寒、四季不分的高寒山区。

以野果(青杠籽等)和植物根茎等为食。

2、特点体小,嘴筒长、直呈锥形,额面窄,额部皱纹少,耳小直立、或向前平伸,体躯较短,胸较狭,背腰平直或微弯,腹线较平,后躯较前驱高,臀部倾斜,四肢紧凑结实,蹄质坚实直立,鬃毛长而密,每头可产鬃93〜250克,被毛黑色居多,部分初生仔猪有棕黄色纵行条纹。

终年放牧生长缓慢,成年母猪体重41千克,公猪体重36千克,头胎产仔4〜5头,三胎以上6〜7头。

肥育期日增重为173克,48千克左右屠宰率为66.6%,膘厚3厘米,眼肌面积16.8平方厘米,瘦肉率为52.5%。

3、食用性藏猪生活于高寒山区中,以无污染、自然生长的食物为食,基本上属野生生活。

具有皮薄、胴体瘦肉率高、肌肉纤维特细、肉质细嫩、野味较浓、适口性极好等特点。

4、图片(2)东北民猪1、产地与特点东北民猪是东北地区的一个古老的地方猪种,有大(大民猪)、中(二民猪)、小(荷包猪)种类型。

目前除少数边远地区农村养有少量大型和小型民猪外,群众主要饲养中型民猪、东北民猪具有产仔多、肉质好、抗寒、耐粗饲的突出优点。

受到国内外的重视。

2、品种特征全身被毛为黑色。

体质强健,头中等大。

面直长,耳大下垂。

背腰较平、单脊,乳头7对以上。

四肢粗壮,后躯斜窄,猪鬃良好,冬季密生棕红色绒毛。

8月龄,公猪体重79.5公斤,体长105厘米,母猪体重90.3公斤,体长112厘米。

中国八大名猪1、互助八眉猪[青海海东互助土族自治县]地域范围北纬36°30-37°09、东经101°46-1 02°45之间,海拔2000米以上的地区,即塑山以东,大阪山以南和塘川、哈拉直沟、川水流域以北地区19个乡镇(高寨、红崖子沟、哈拉直沟、塘川、五十、丹麻、台子、五峰、威远、西山、蔡家堡、东沟、东和、加定、巴扎、林川、南门峡、东山、松多)特定品质互助猪是在青海高原生态环境条件下,经过长期自然和人工选择而形成的地方猪种,具有适应性强、性早熟、抗逆性好、产仔数较多、保姆性好、沉积脂肪能力强、肉质好、能适应贫瘠多变的饲养管理条件、性状遗传稳定、对近交有抗力等优良特性。

文化典故据考证,八眉猪的驯养历史已有六千多年,主要分布于我国的黄土高原地区,由于历代移民不断西迁,八眉猪亦因之被带入青海农区繁殖。

随着社会需要和经济条件的变化,经长期选育形成了这一适应高原地区生态特点的类型。

由于互助县是该类型猪的中心产区,故称为互助猪,群众称为……[详细]2、荣昌猪[重庆荣昌]地域范围荣昌猪主产于重庆荣昌和隆昌两县,后扩大到永川、泸县、泸州、合江、纳溪、大足、铜梁、江津、璧山、宜宾及重庆等10余县、市。

特定品质按毛色特征分别称为“金架眼”、“黑眼膛”、“黑头”、“两头黑”,“飞花”和“洋眼”等。

其中“黑眼膛”和“黑头”约占一半以上。

荣昌猪头大小适中,面微凹,耳中等大、下垂,额面皱纹横行、有漩毛;体躯较长,发育匀称,背腰微凹,腹大而深,臀部稍倾斜,四肢细致、结实;鬃毛洁白、刚韧。

乳头6~7对。

文化典故荣昌猪品种形成至今,已有400多年的历史,由勤劳聪明的荣昌人民选育而成。

以其适应性强、杂交配合力好、遗传性能稳定、瘦肉率较高、肉质优良、鬃白质好等优良特性而驰名中外。

1957年,荣昌猪被载入英国出版的《世界家畜品种及名种辞典》,成为国际公认的宝贵猪种资源。

经全国家畜禽遗传资源管理委员会评审,荣昌猪以其“瘦肉率高、白色、特定遗传性状”, 农业部……[详细]3、宁乡猪[湖南长沙宁乡县]宁乡牲猪则是我国著名的地方优良猪种之一。