清末时期的新闻事业

- 格式:docx

- 大小:20.15 KB

- 文档页数:2

清末民初新闻传播业的发展与管理【摘要】清末民初我国新闻报刊业的发展几经起伏,而且,清末与民初的新闻发展特点也不同,这些都与当时政府机构的新闻管理制度与管理方式有很大关系。

可以说,这一时期是我国现代新闻传播业发展的奠基期。

【关键词】清末民初;新闻传播业;发展与管理我国古代的官方信息传播系统,一般情况下都体现为封闭性、迟缓性、保密性和单向性的特点。

这种传播特点极大地影响了新闻信息的传播。

鸦片战争以后,西方近代传播思想开始逐渐受到国人的注意。

综观整个晚清时期、国民党临时政府时期,袁世凯政府时期以及北洋军阀执政期间,我国的新闻传播业和新闻传播制度、管理方式都有所不同。

但总的来看,清末民初新闻业的发展为我国现代新闻传播业的发展奠定了基础。

一、清末民初新闻报刊业的发展鸦片战争后,清政府取消了对传教的禁令,一些外国传教士在中国创办了大量的中文报刊,如《中外新报》(美国人玛高温、应思理1954年在宁波创办)、《六合从谈》(英国人伟烈亚力1957年在上海创办)、《中西新闻见闻录》(美国人丁韪良1872年在北京创办),以及《中外杂志》、《广州新报》、《闽省会报》等。

根据1895年基督教会李提摩太调查中国报刊出版情况时所做的统计,当时先后刊行的76种中文报刊之中,“十之六系教会报”。

1我国最初开始进行具有官办意识的办报实践,可以追溯到19世纪60年代。

1851年,御史张芾奏请以官报形式刊刻邸报并发行各省,但遭到咸丰皇帝的斥责,认为“所有刊发抄报,乃民间私设报房,转向递送,与内阁衙门无关。

”若为官报,“不但无此例,且恐别滋弊端。

”2可见当时报业改革维艰。

中日甲午战争打破了洋务运动的迷梦。

清政府开始有所注意文化传播和制度等方面的重要性。

传教士在中国的工作产生了重要影响,尤其对康、梁一类的知识分子。

维新变法运动兴起后,康有为等人多次上书,提出创办官报的设想。

1898年,光绪皇帝听从康有为(化名宋伯鲁)的谏议,将要对在国内影响较大的《时务报》改为官报,并命令康有为督办,公开宣布“报禁”的法令,使民报和官报第一次同时获得自由办报的权利。

中国新闻史讲义之六:清末民初新闻事业第四章清末民初《清议报》:1898年由康有为、梁启超创刊于日本横滨,是变法失败后康、梁在海外创办的第一个报刊,梁启超为主编和第一撰稿人。

1901年因报馆失火而停办。

特点:①样式模仿《时务报》,但编辑水平比《时务报》有明显提高,栏目丰富,门类清楚。

②开设了中文报刊中的第一个时事短评专栏。

内容:①痛斥慈禧、荣禄、袁世凯等人,歌颂光绪皇帝,在保皇报刊中掀起了要求光绪归政的热潮。

②宣传维新,更明确地主张君主立宪。

《新民丛报》1901年《清议报》因报馆失火而停办后,梁启超于1902年创办《新民丛报》并自任主编及第一撰稿人。

内容:①阐述国民的权利与义务、国家与国民的关系等问题,大力鼓吹“民族御侮论”和“民权救国论”。

②介绍西方思想家、政治家、科学家的思想和学说。

③批判封建专制统治。

影响:①出版后立即风行海内外,成为保皇会最主要的言论阵地。

②“时务文体”这时也被称为“新民文体”,风靡报界和文坛。

积极:对西方资产阶级政治思想学说的介绍和对提高民族素质的倡导具有一定的积极作用。

消极:在政治改革上是宣扬改良的。

后来梁启超政治态度大变,反对共和,《新民丛报》从此开始反对民主革命,宣扬“预备立宪”、“开明专政”等倒退言论,逐渐为爱国青年所厌弃。

《东方杂志》:1904年在上海创刊,清末时是一份大型文摘杂志,以启导国民为宗旨,主张“和平改革”。

设有内务、外交、财政、教育、实业等栏目,分门别类地摘选国内外报刊的文章。

后来不断改进,成为材料丰富、翔实的综合性杂志。

《时报》:1904年由保皇会创办于上海,是保皇会在国内的重要喉舌。

为和《申报》竞争,该报业务上锐意革新:①版式新颖。

②注意新闻时效和时事评论。

③大量刊载知识性强、品味较高的文学作品,受到知识阶层欢迎,很快成为上海的着名报纸。

《京话日报》:1904年创刊于北京。

该报以“开民智”为宗旨,以中下层市民为主要对象,报价低廉。

特点:①全用口语写作,但内容和简单启蒙的白话报刊不同,该刊热情宣传爱国,大胆揭批官府豪门,勇于为下层民众鸣不平,提倡社会公益事业。

第四章清末时期的新闻事业1.试论述资产阶级各派别在海外创办的主要报刊的基本情况。

答:清末,资产阶级维新派和革命派纷纷在海外创办各类报刊,宣传自己的政治主张。

(1)资产阶级维新派在海外创办的主要报刊戊戌变法失败后,康有为、梁启超等维新派人士变成“保皇派”或“保皇党”。

自1898年至1911年辛亥革命前夕,保皇派在海外创办和控制的报刊有30多家。

其中,最有影响的是在日本出版的《清议报》和《新民丛报》。

①《清议报》是戊戌政变后康、梁等人在海外创办的第一个宣传他们的政治主张的机关报,旬刊,1898年12月23日在日本横滨创刊。

内容有评论、新闻、小说等,并开办了中文报刊上最早的时事短评专栏——“国闻短评”。

1901年12月21日,《清议报》停刊。

②1902年2月8日,梁启超创办《新民丛报》,该报是按照西方大型综合性杂志的模式创办起来的,半月刊,封面有一幅彩色的中国地图,并有重要内容的目录。

内容共分25个栏目。

《新民丛报》总的倾向是鼓吹保皇和君主立宪,最终于1907年8月悄然停刊。

(2)资产阶级革命派在海外创办的主要报刊从1905年中国同盟会成立到武昌起义这段时间,是资产阶级民主革命逐步进入高潮的时期,也是革命派的办报活动空前发展的时期。

海外共出版革命或有革命倾向的报纸有60多种。

①《中国日报》是兴中会创办的第一份机关报,也是中国最早宣传资产阶级民主革命的报纸,1900年1月5日创刊于香港。

由孙中山指派他的战友陈少白主持,报纸专载新闻和评论。

《中国日报》的主要宣传内容:一是揭露清政府的腐败无能和卖国罪行,鼓吹反清革命;二是宣传天赋人权、自由、民主等资产阶级思想,赞美共和制度;三是与保皇派报刊进行论战。

该报于1913年8月被袁世凯在广东的代理人龙济光查封,共存在了13年零8个月。

②在《中国日报》的带动和孙中山的指导下,1905年同盟会成立前,粤港和南洋等地出版了很多革命报刊,其中比较著名的还有郑贯公创办的《世界公益报》、《广东日报》和《有所谓报》。

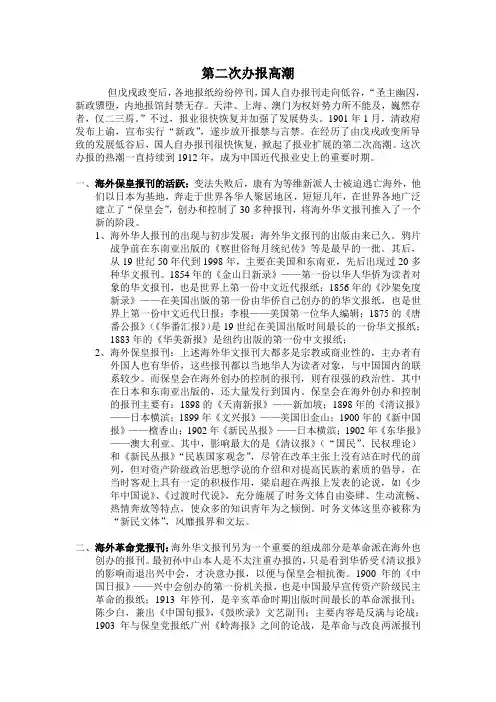

第二次办报高潮但戊戌政变后,各地报纸纷纷停刊,国人自办报刊走向低谷,“圣主幽囚,新政隳堕,内地报馆封禁无存。

天津、上海、澳门为权奸势力所不能及,巍然存者,仅二三焉。

”不过,报业很快恢复并加强了发展势头。

1901年1月,清政府发布上谕,宣布实行“新政”,遂步放开报禁与言禁。

在经历了由戊戌政变所导致的发展低谷后,国人自办报刊很快恢复,掀起了报业扩展的第二次高潮。

这次办报的热潮一直持续到1912年,成为中国近代报业史上的重要时期。

一、海外保皇报刊的活跃:变法失败后,康有为等维新派人士被迫逃亡海外,他们以日本为基地,奔走于世界各华人聚居地区,短短几年,在世界各地广泛建立了“保皇会”,创办和控制了30多种报刊,将海外华文报刊推入了一个新的阶段。

1、海外华人报刊的出现与初步发展:海外华文报刊的出版由来已久。

鸦片战争前在东南亚出版的《察世俗每月统纪传》等是最早的一批。

其后,从19世纪50年代到1998年,主要在美国和东南亚,先后出现过20多种华文报刊。

1854年的《金山日新录》——第一份以华人华侨为读者对象的华文报刊,也是世界上第一份中文近代报纸;1856年的《沙架免度新录》——在美国出版的第一份由华侨自己创办的的华文报纸,也是世界上第一份中文近代日报;李根——美国第一位华人编辑;1875的《唐番公报》(《华番汇报》)是19世纪在美国出版时间最长的一份华文报纸;1883年的《华美新报》是纽约出版的第一份中文报纸;2、海外保皇报刊:上述海外华文报刊大都多是宗教或商业性的,主办者有外国人也有华侨,这些报刊都以当地华人为读者对象,与中国国内的联系较少。

而保皇会在海外创办的控制的报刊,则有很强的政治性。

其中在日本和东南亚出版的,还大量发行到国内。

保皇会在海外创办和控制的报刊主要有:1898的《天南新报》——新加坡;1898年的《清议报》——日本横滨;1899年《文兴报》——美国旧金山;1900年的《新中国报》——檀香山;1902年《新民丛报》——日本横滨;1902年《东华报》——澳大利亚。

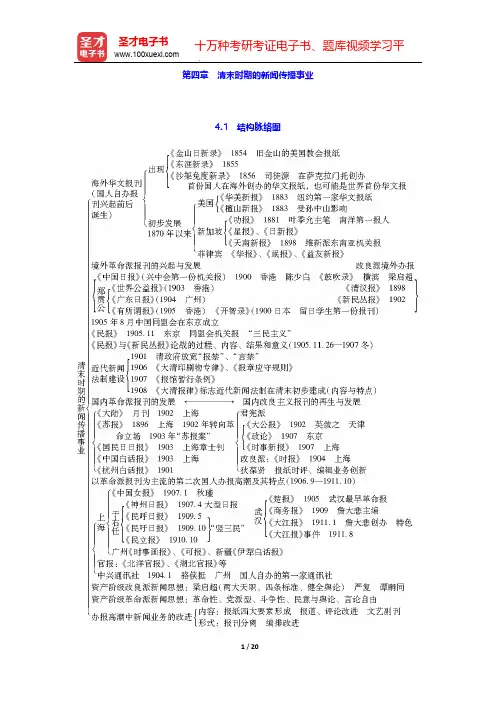

第四章 清末时期的新闻传播事业4.1 结构脉络图4.2 本章要点详解一、资产阶级各政治派系在海外、港澳的报刊活动1.19世纪下半叶的海外华文报刊(1)海外华文报刊的创办自1815年由传教士开始之后,发展十分缓慢。

最早的华文报刊出现于东南亚,19世纪50年代开始华文报刊开始在美洲出现。

这一批报刊主要有三种:①已知最早的《金山日新录》于1854年4月22日在华工比较集中的旧金山创刊,周刊由美国基督教会主办,发行人为威廉·霍华德。

该报内容有新闻、中西商业广告、国内外船期和货物行情等,具有浓重的新闻性和商业色彩。

仅出了几个月即告停刊。

②《东涯新录》于1855年1月4日在旧金山创刊,由基督教长老会牧师威廉·斯卑尔创办,中国留美学生李根担任华文编辑。

李氏被称为“美国第一位华人编辑”。

《东涯新录》初为双日刊,每星期出版三次,前两次用中文,后一次中英文合刊,几个月后改为中英文合刊的周报,出至1856年末停刊。

③1856年12月创刊的《沙架免度新录》,由旅美华侨、广东四邑人司徒源创办并任主编,是第一份旅美华侨自己创办的华文报纸。

初为日报,不久后改为周刊,以刊登与华人社会有关的新闻为主,于1858年停刊。

由于它是第一份中国人在海外创办的华文报纸,也可能是世界上出版的第一份华文日报,因此在中国新闻事业史上具有一定的地位。

(2)19世纪70年代以后,海外华文报刊再度兴起。

这一时期出版的华文报刊,绝大多数诞生在美国和南洋地区。

19世纪60年代后,清政府被迫取消禁止华工出国的法令,除华工外,还有一批商人和知识分子远涉重洋,他们成为日后华人社会的中坚力量。

①在美国创办的刊物主要有:《旧金山唐人新闻纸》、《唐番公报》、《文兴报》、《华人记录》、《金山新报》、《华英经报》、《华美新报》、《檀山新报》、《华夏报》等。

②南洋一带的主要报刊有:《日升报》、《叻报》、《星报》、《日新报》、《中兴日报》、《晨报》、《华报》、《岷报》、《槟城新报》、《益友新报》、《飞龙报篇》等。

第四章清末时期的新闻事业第一套一.选择⒈已知最早的海外华文报刊,是于1854年美国基督教会在旧金山创办的(B)。

A.《东涯新录》B.《金山日新录》C.《旧金山唐人新闻纸》D. 《益友新报》⒉19世纪70年代后,海外华文报刊再度兴起,这次的华文报刊大多诞生在(D)。

A.美国、加拿大B.加拿大、英国C.加拿大、南洋D. 美国、南洋⒊19世纪在美国出版时间最长的华文报纸是(A)。

A. 《唐番公报》B.《文兴报》C.《华人记录》D.《华美新报》⒋于1883年创刊,并在孙中山的影响下,一度倾向革命,成为兴中会的言论机关,被简称为“隆记报”的是(B)。

A.《华夏报》B.《檀山新报》C.《丽记报》D.《华美新报》⒌1866年1月在伦敦创办的,欧洲最早的华文月刊报纸是(C)。

A.《日新报》B.《华字新报》C.《飞龙报篇》D.《东华新报》6. 1899年10月5日在加拿大温哥华创办,为保皇派在加拿大的言论机关的是(A)。

A.《日新报》B.《华字新报》C.《飞龙报篇》D.《东华新报》7.兴中会创办的第一份机关报,也是中国最早宣传资产阶级民主革命的报纸是(C)。

A. 《商报》B. 《海外杂志》C.《中国日报》D. 《清议报》8. 陈少白创办了以移风易俗为宗旨的,我国最早的乡报(C)。

A.《开智录》B.《清议报》C.《海外杂志》D. 《中国日报》9. 下列哪项不是郑贯公创办的报刊?(D)A.《世界公益报》B. 《广东日报》C.《有所谓报》D.《民报》10.发刊词由孙中山署名,刊登在第一号的首页,第一次用文字全面的诠释了孙中山的政治主张的报纸是(A)?A. 《民报》B. 《中国日报》C. .《世界公益报》D. 《海外杂志》二.填空⒈《东涯新录》是由被称为“美国第一位华人编辑”的中国留美学生_________担任华文编辑。

⒉为人们所认同,被誉为“南洋第一报”的,是1881年12月在新加坡创刊的_____________.⒊原任职于香港《中外新报》,后主持《叻报》笔政40年,以“醒噩生”为笔名,文笔流畅,理论新颖,有南洋第一报人之称的是____________。

清末民初新闻事业的发展一、背景介绍清末民初(1840年-1949年)是中国历史上一个重要的时期,随着西方文明的输入和革命思潮的兴起,新闻事业在这个时期得到了空前的发展。

本文将介绍清末民初新闻事业的发展过程及其影响。

二、新闻事业的兴起在清末民初时期,中国社会经历了种种挑战和变革,传统意识被冲击、社会秩序动荡,新兴的新闻事业开始崭露头角。

2.1 外国传教士的介入19世纪中后期,外国传教士开始逐渐涌入中国,在传教的同时也引入了西方的新闻观念和技术。

他们创办的报纸和杂志成为中国人了解外部世界的重要途径,推动了新闻事业的发展。

2.2 报刊的涌现在清末民初时期,大量的报纸和杂志相继问世,从政治、经济到文化各方面都有所涉及。

例如,《申报》、《新闻报》等报纸成为了中国新闻史上的重要里程碑。

2.3 新闻机构的建立为了满足不断增长的新闻需求,一些新闻机构相继成立。

这些机构通过创办报纸、雇佣记者以及进行新闻报道等方式,进一步推动了新闻事业的发展。

三、新闻事业的发展3.1 新闻宣传的意义新闻事业不仅仅是为了传递信息,更重要的是它对社会的影响和意义。

新闻宣传的发展促进了社会的进步和思想的开放,帮助人们了解社会动态,增强民众自我意识和社会参与意识。

3.2 新闻技术的进步随着新闻事业的发展,各种新闻技术也得到了改进和创新。

例如,印刷术的普及使报纸能够更快速地传播,摄影技术的引入让新闻报道更直观生动。

3.3 新闻机构的专业化随着新闻事业的发展,新闻机构逐渐形成一种专业化的模式。

记者开始接受专业培训,新闻编辑、摄影师等专业人才的需求也随之增加。

四、新闻事业的影响4.1 社会变革的推动新闻事业的发展促进了社会的变革和进步。

通过报道社会问题和批评权威,新闻媒体促进了社会意识的觉醒和民众的反思,为民主、自由的观念奠定了基础。

4.2 信息传播的加速新闻事业的发展使得信息传播更加迅速和广泛。

人们可以通过报纸、杂志、广播等方式了解各种时事新闻和知识,加深了人们的交流与互动。

论中国近代新闻事业发展的三个历史阶段一、本文概述《论中国近代新闻事业发展的三个历史阶段》这篇文章旨在深入探讨中国近代新闻事业从诞生到逐渐成熟过程中所经历的三个重要历史阶段。

通过对这三个阶段的细致分析,我们可以更好地理解中国近代新闻事业在社会变革、政治动荡和技术进步等多重因素影响下的发展轨迹,以及它在推动中国社会进步、信息传播和公共舆论形成中所扮演的重要角色。

本文将首先对中国近代新闻事业的诞生背景进行概述,揭示其产生的历史必然性和社会条件。

接着,文章将重点分析中国近代新闻事业发展的三个历史阶段:第一阶段是晚清时期的新闻事业,主要探讨报纸、期刊等新闻媒介的兴起及其对社会变革的影响;第二阶段是民国时期的新闻事业,将关注新闻业在政治斗争和社会变革中的角色,以及新闻法制建设的初步尝试;第三阶段是抗日战争和解放战争时期的新闻事业,将分析战争时期新闻事业如何成为舆论战的重要武器,以及新闻业在推动民族解放和社会进步中的积极作用。

通过对这三个历史阶段的梳理和分析,本文旨在揭示中国近代新闻事业发展的内在逻辑和历史规律,为今天的新闻事业提供历史借鉴和启示。

本文也期望能够引起更多学者和从业者对中国近代新闻事业的关注和研究,共同推动新闻事业的健康发展和社会进步。

二、第一阶段:晚清时期的新闻事业(1840-1911年)晚清时期,中国的新闻事业开始崭露头角,这一阶段的新闻事业主要以外国人在华创办的报刊为主,同时也有一些中国人自办的报刊。

这一时期的新闻事业,受到了外国列强的侵略、清政府的腐败以及民族危机的加深等多重因素的影响,呈现出一种复杂而多元的发展态势。

随着鸦片战争的爆发,外国列强纷纷在中国设立租界,并在租界内创办了大量的报刊。

这些报刊以传播西方文化和价值观为主要目的,同时也对中国的政治、经济和社会生活产生了深远的影响。

其中,以《申报》《字林西报》等为代表的报刊,以其丰富的新闻内容、独特的报道视角和先进的印刷技术,吸引了大量的读者,成为了当时中国新闻事业的重要组成部分。

清末时期的新闻事业

第一节,资产阶级各政治派系在海外,港澳的报刊活动。

一.19世纪下半叶的海外华文报刊。

美国

《金山日新录》

《东涯新录》

《沙架免度新录》旅美华侨广东四邑人司徒源创办。

1856-1858,办了两年。

初为日报,后为周二刊,以华人社会新闻为主,第一份中国人在海外创办的华文报纸,也可能是世界上出版的第一份华文日报。

16年的沉寂时期。

19世纪70年代后,海外华文报刊再度兴起。

多数诞生在美国和南洋地区。

原因:

1.鸦战前,清朝海禁,劳工非法秘密出境,人数不多。

1860后,被迫取消海禁,允许华工出国。

人数激增。

2.还有商人和知识分子。

成为日后华人社会的中坚力量。

侨民的文化水平逐渐提高,信息需求量变大。

3.中国境内出现了一批影响较大的中文报刊,为海外华文报刊提供了直接样板,成为设备,人员,稿件来源

的坚实后方。

主要刊物:p101

南洋地区

新加坡

《日升报》

《叻报》

菲律宾

马来亚

二.资产阶级维新派在海外和港澳的宣传活动。

《清议报》

《新民从报》

三.资产阶级革命派在海外与港澳的报刊宣传活动。

《中国日报》

《民报》

四.六日学生的办报活动。

《开智录》《译书汇编》《国民报》

五.革命派与保皇派的论战。

第二节“新政”与国内新闻事业的发展。

一.慈禧新政与清末民营新闻事业的发展。

二.资产阶级立宪派报刊活动的复苏和发展。

三.资产阶级革命派报刊的进一步活跃。

四.新式官报的出版于新闻法规的制颁。

第三节新闻思想与新闻业务的发展。

一.资产阶级各派别的新闻思想。

二.新闻业务工作的改进。

三.新闻团体的兴起。