中国新闻史上几次重大的新闻事业的改革或调整的概括总结

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:14

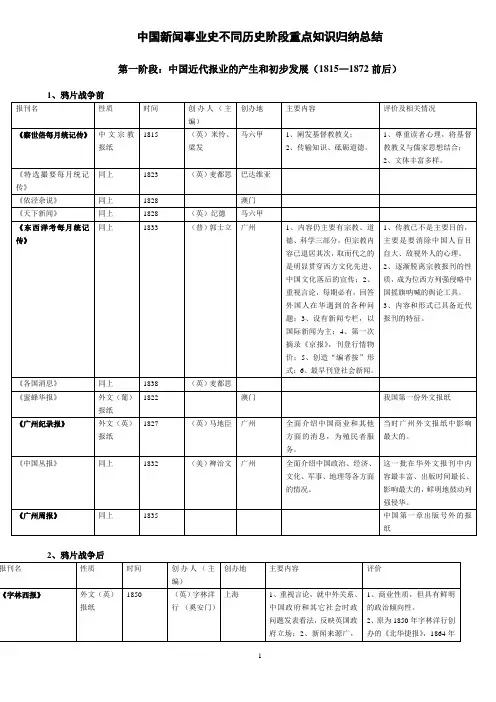

中国新闻事业史不同历史阶段重点知识归纳总结第一阶段:中国近代报业的产生和初步发展(1815—1872前后)对这一时期外人办报的分析和评价:(1)从实质上说,都是西方列强入侵中国的舆论工具;一些外报中关于西方自然科学与社会科学文化知识的内容,其根本目的不是为了中国独立自强,而是通过宣扬西方文化征服中国人高傲自大、敌视外人的心理。

(2)客观上起到了开阔国人眼界、启迪国人心智、促进中西文化交流的作用。

(3)新闻观念和报刊业务方面:1)报刊观念方面,外报将言论、出版自由等西方报刊观念引入中国。

2)报刊内容与版式方面,已形成新闻、言论、文艺(副刊)、广告四要素组成的近代报刊格局。

3)传播机构方面,近代报馆、通讯社在华出现。

4)物质技术方面,铅字、印刷机等引入中国。

(4)外人办报活动,“不自觉地”为国人自办报刊提供了借鉴。

第二阶段:国人办报历史的开端和维新运动期间的办报活动(1870—1898前后)这一时期的重要报人、记者:王韬、康有为、梁启超、谭嗣同、严复。

维新派的新闻思想:(1)他们认为报刊有强烈的政治性,是宣传政治主张的有力工具;不讳言报刊的资产阶级党派性。

(2)他们对报刊的功能合作拥有比较系统的认识,十分重视报刊的宣传鼓动作用。

(3)通过办报,宣传政治主张,建立政治团体,推动维新变法运动的发展,是维新派办报的主要目的。

维新派对近代新闻事业的贡献:(1)冲破封建言禁,为报刊赢得了实际上的合法地位。

(2)开中国报业史上政治家办报的先河,形成“政治家办报”的传统。

(3)重视政论,创造了新型的报刊政论文体——时务文体。

梁启超对“时务文体”特点的概括:1)纵笔所至,略不检束;2)务为平易畅达,使杂以俚语、韵语及外国语法;3)条例明晰,笔锋常带感情。

第三阶段:辛亥革命前后的报业(1898—1910前后)这一时期的重要报人、记者:孙中山、陈少白、戢翼翚、章士钊、章太炎、于右任、黄远生、邵飘萍、林白水、刘少少、徐凌霄、胡政之。

中国新闻史上几次重大的新闻事业的改革或调整的概括总结新闻事业的改革从五四运动至今,我国的新闻史经历了多次的新闻事业的改革,其中以五四运动时期,延安《解放日报》的整风改革;解放区的反“客里空”运动;1956年社会主义新闻工作改革和改革开放以来新闻传播事业的改革的四次改革最为重大,而且影响深远。

首先,在新文化运动和五四运动的推动下,我国新闻事业有了很大的发展,新闻工作也在多方面进行了重大改革。

(一)开创自由讨论的风气;出现百家争鸣的局面(二)政论传统的恢复与发展;广泛使用社论、专论、代论、来论、外论等(三)新文风的出现;提倡白话文,反对文言文,提倡使用新式标点符号。

(四)副刊的革新;改变副刊原来格调不高,不少副刊还充斥低级趣味的、黄色的内容的情况,改为大力宣传反封建的民族主义思想,并开始介绍社会主义思潮。

(五)报纸版面编排和新闻采写业务的改进;头版头条设为最新发生的国内重大新闻,多设了专栏。

聘设特派记者,开辟国内外新闻来源,重视直接采访报道使国内外消息、通讯比重增加,并出现了一批有价值的新闻作品。

(六)开始了新闻学研究。

经过五四时期的新闻改革工作,我国的新闻事业渐渐的向现代化转化。

有着深刻而深远的意义。

其次,我们先谈谈有关《解放日报》的整风改革的相关内容。

1942年春开始,中国共产党在全党范围内进行了一次整风运动。

即反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风。

核心是反对主观主义,旨在从思想上清算党内历次“左”右倾错误路线,尤其是清算王明的错误并肃清其流毒,克服党内非无产阶级的思想作风。

在全党范围内进行一次马列主义的教育运动。

在这样一个背景下,《解放日报》走在新闻界整风改革的前列,实行改版,树立了典范。

改版前夕,毛泽东和博古在中共中央办公厅召开了有七十多人参加的《解放日报》改版座谈会,毛泽东在最后作了重要讲话——“利用《解放日报》,应当是各机关经常的业务之一。

经过报纸把一个部门的经验传播出去,就可推动其他部门工作的改造。

中国新闻事业史知识点

中国新闻事业史是指中国从古代到现代的新闻传播与报道活动的发展历程。

以下是中国新闻事业史的一些重要知识点:

1. 古代传统媒体:从古代开始,中国以官方报纸和手抄本等形式传播新闻。

其中最具代表性的是明代的《通志》、清代的《北京日报》等。

2. 《民国时报刊法》:该法规定了新闻机构的管理与审查制度,为中国的新闻传媒业管理打下基础。

3. 新文化运动:20世纪初,中国发生了新文化运动,为中国

现代新闻事业的发展奠定了基础。

创办了多家新闻刊物,如《新青年》、《时事新报》等。

4. 中国共产党与新闻事业:中国共产党成立后,高度重视新闻事业的发展,创办了《红星报》等刊物,通过新闻报道推动了革命运动的发展。

5. 建国后的新闻事业:1949年中华人民共和国成立后,中国

新闻事业进入了社会主义阶段。

建立了新闻机构,如新华社、人民日报等,新闻传媒成为国家宣传政策的重要工具。

6. 改革开放与媒体多样化:1978年改革开放以来,中国新闻

事业发生了巨大变化。

国有媒体逐渐向市场化转型,新闻市场逐渐多元化,出现了大量商业媒体和互联网媒体等。

7. 信息时代的挑战与机遇:随着互联网和社交媒体的兴起,中国新闻事业面临着新的挑战和机遇。

媒体融合、新闻虚假传播等问题成为热点话题,传媒机构不断探索新的商业模式和报导方式。

这些知识点展示了中国新闻事业从传统媒体到现代媒体的演变过程,以及在政治、经济和技术背景下的变化和发展。

考研备考重难点全解::中国新闻事业史知识点梳理(第四章)第四章辛亥革命时期前后的新闻事业一、资产阶级革命派报刊:1、《中国日报》:1900年1月25日于香港由陈少白主持创刊,兴中会第一个机关报,打破了改良派垄断阵地的局面。

1902年与报黄牌广州《岭南报》展开笔战的第一次交锋。

报馆既是革命宣传阵地,又是革命联络指挥机关。

2、《开智录》(横滨,1900),由郑贯公(号自立)任主编,冯懋龙(号自由)、冯斯栾(号自强)任撰述,人称“三自”,《译书汇编》(东京,1900)、《国民报》(1901,东京)、《游学编译》(东京,1902)、《浙江潮》(东京,1903,发表了鲁迅第一篇小说《斯巴达之魂》)等革命派海外报刊。

3、《苏报》和“苏报案”①《苏报》是辛亥革命时期资产阶级在国内具有重大影响的舆论报刊,②1896年在上海由胡璋创办,内容低劣。

1900年由陈范接办后同情革命,渐成旗帜鲜明的革命派报纸;③章士钊担任主笔后,连续发表十几篇富有革命色彩的评论文章,《苏报》成为资产阶级的言论机关报,因发表章太炎写的《革命军序》介绍著名革命家邹荣《革命军》,引起清政府注意;④1903年6月29日,《苏报》发表章太炎《康有为与觉罗君之关系》一文,蓄谋已久的清政府勾结租界当局,查封《苏报》馆,逮捕章太炎等五人。

⑤章太炎、邹荣被捕后,一场以洋人为法官,清政府为原告,《苏报》为被告的特殊审判上演,章太炎、邹荣被判永久监禁,章太炎、邹荣以法庭为讲坛,揭露清政府压制言论和卖国求荣的罪行。

在国内外舆论压力下,最后改判章太炎监禁三年、邹荣两年,《苏报》永远停刊,史称“苏报案”。

4《民报》与《新民丛报》大论战、章太炎。

(1)《民报》:①它是中国同盟会的第一个机关报,也是最主要的机关报,是中国第一个资产阶级政党报刊。

它的创办标志着中国近代新闻事业进入了一个新阶段,形成了国人办报的第二个高潮。

②1905年11月26日在东京创办,主编有胡汉民、章太炎等;③孙中山在《民报》的《发刊词》中首先提出“三民主义”和同盟会十六字纲领。

专题一:新闻教育史:(三大时期:五四,北伐,内战)中国新闻传播史学发展历程:1.《新闻纸略论》1834年1月发表于《东西洋考每月统纪传》,是中国国内发表的第一篇新闻学专文。

2.戈公振《中国报学史》等专着3.马克思主义开辟了中国新闻传播史研究的新河(胡乔木主持召开了中国报刊史大纲讨论会)4.港澳台及海外地区中国新闻传播史研究状况5.4运动时期中国最早的新闻学研究发轫于1918年(10月14日)北大成立的“新闻学研究会”,该研究会以“研究新闻学理,增长新闻经验,以谋新闻事业之发展”为宗旨;这是我国历史上第一个新闻学研究团体。

学会会长为北大校长蔡元培,有两位导师:一位是《京报》记者——邵飘萍,一位是北大文科教授——徐宝璜(副会长)。

大革命时期——即北伐战争时期1.大学新闻系的创建1920年,上海圣约翰大学创办了“报学系”,这是我国大学中正式设立新闻学系的第一家。

继圣约翰大学之后,我国南方也兴起一些新闻学系,如:1921厦门大学的“报学科”,1922杭州之江大学开设“英文报学”科目等。

其中,上海地区新闻教育事业呈现一时之盛。

北方,新闻教育以北京为中心,北京大学的“新闻学研究会”在1923年才真正发展起来。

1923年,北京平民大学成立报学系,由徐宝璜创办,是国人创办的第一个大学新闻系。

2.新闻学研究的发展早在十九世纪,外国传教士创办的报纸上,出现过一些论述报纸的文章。

到了二十世纪,新闻学研究才真正发展起来,产生了一批由国人撰写的新闻学专着,和国人翻译的译着。

徐宝璜的《新闻学》是我国新闻学者撰写的最早一部新闻学专着,蔡元培称其为“在中国新闻界实为‘破天荒’之作”。

任白涛的《应用新闻学》,邵飘萍的《实际应用新闻学》,吴超的《新闻学大纲》等皆是这个时期我国国人的新闻学研究成果。

二十世纪二十年代初,还经常有外国新闻界和国内新闻界的业务学术交流,“请进来”与“走出去”对当时的新闻学研究起了很大的推动作用。

报纸上还出现了最早的新闻学研究版。

第一章新闻改革的历史发展一、中国共产党历史上的三次新闻改革:第一次是1942年延安解放日报改版,二是1956年人民日报改版,三是指我国实行改革开放政策以来的新闻改革。

1、《解放日报》改版(1改版前问题:把国际新闻放在首位,报纸基本上形成了一国际,二国内,三边区,四本地的格局,国际新闻占绝对优势。

(2改版的三个阶段:第一阶段:1942.3----1942.8。

先进行版面改革,改变过去那种大量刊登国际报道的做法,决定党报应该以解放区人民生活、斗争为主,宣传党的方针、政策,当好党的喉舌。

改版社论《致读者》提出来党报应该具备的品质:贯彻党性、群众性、战斗性、组织性。

改版后的调整:一版是要闻版,以边区消息为主;二版是陕甘宁边区与国内消息版;三版是国内版;四版是副刊。

第二阶段:1942、8-----1943、3,陆定一传达中央的指示:报纸不能有独立性,不能踢开党的领导闹独立,应该在统一的领导下工作,自由主义在报社不能存在。

为此《解放日报》在社内建立了以下制度:编委会负责制;稿件审查制;报纸检查制;改版的第二阶段是整个改版工作的关键,确立了党报是“为党的中心工作服务”的宗旨。

第三阶段:1943、3------1944、2,继续贯彻全党办报的方针,加强报刊的群众工作,具体有以下措施:一是党委加强领导;二是党委建立党报委员会;三是党委建立报刊通讯网。

(3对《解放日报》改版的评价:解放日报的改版不但使党报走向成熟,而且为我国无产阶级政党新闻理论奠定了基础。

从传播学角度来看,这次改版使解放日报完成了从社会传播向组织传播的过渡,其主要功能不再是向社会告知新闻,而是宣传目的高于新闻告知的组织传播。

(4《解放日报》改版的特点:a坚持无产阶级新闻的党性原则;b贯彻全党办报的方针;c 正确处理新闻的政治性与真实性的关系,坚持新闻为党的实际斗争服务的方向;d坚持群众办报路线,大力发展工农通讯队伍;e树立鲜明生动、活泼有力的马克思主义文风,反对党八股。

新闻史上几次重大的新闻事业的改革或调整的概括总结The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020中国新闻史上几次重大的新闻事业的改革或调整的概括总结新闻事业的改革从五四运动至今,我国的新闻史经历了多次的新闻事业的改革,其中以五四运动时期,延安《解放日报》的整风改革;解放区的反“客里空”运动;1956年社会主义新闻工作改革和改革开放以来新闻传播事业的改革的四次改革最为重大,而且影响深远。

首先,在新文化运动和五四运动的推动下,我国新闻事业有了很大的发展,新闻工作也在多方面进行了重大改革。

(一)开创自由讨论的风气;出现百家争鸣的局面(二)政论传统的恢复与发展;广泛使用社论、专论、代论、来论、外论等(三)新文风的出现;提倡白话文,反对文言文,提倡使用新式标点符号。

(四)副刊的革新;改变副刊原来格调不高,不少副刊还充斥低级趣味的、黄色的内容的情况,改为大力宣传反封建的民族主义思想,并开始介绍社会主义思潮。

(五)报纸版面编排和新闻采写业务的改进;头版头条设为最新发生的国内重大新闻,多设了专栏。

聘设特派记者,开辟国内外新闻来源,重视直接采访报道使国内外消息、通讯比重增加,并出现了一批有价值的新闻作品。

(六)开始了新闻学研究。

经过五四时期的新闻改革工作,我国的新闻事业渐渐的向现代化转化。

有着深刻而深远的意义。

其次,我们先谈谈有关《解放日报》的整风改革的相关内容。

1942年春开始,中国共产党在全党范围内进行了一次整风运动。

即反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风。

核心是反对主观主义,旨在从思想上清算党内历次“左”右倾错误路线,尤其是清算王明的错误并肃清其流毒,克服党内非无产阶级的思想作风。

在全党范围内进行一次马列主义的教育运动。

在这样一个背景下,《解放日报》走在新闻界整风改革的前列,实行改版,树立了典范。

一、国民党新闻统制制度的形成发展---1928年提出“以党治报”的方针。

“九一八”后,为对付日益发展的进步新闻宣传活动,国民党统治集团大量汲取了德意等国的法西斯主义的新闻思想与经验,以进一步严密控制新闻界。

1、效法法西斯主义“国家之上”的原则,利用民族危机,大肆鼓吹和提倡“国民”“国家”“民族”等抽象概念,进行所谓的民族主义的新闻建设,凡是反对国民党的新闻宣传,一律以危害国家民族利益为由予以取缔和镇压。

2、加强新闻界自身的控制力量,利用新闻的力量来实行所谓的科学的新闻统制ie按照法西斯主义的原则改造新闻事业统筹规划、统一管制。

据此,国民党将强化其自身的新闻事业以获取“新闻最高领导权”作为新闻统治的核心。

还积极影响非国民党的新闻事业的政策,将政治统制渗透于新闻业务活动,人事管理、行政管理和报道审查等各方面,从而消灭反动报纸及通讯社,取缔灰色新闻及毒素新闻,淘汰肤浅落伍桀骜不驯的新闻记者。

抗战初期新闻统治一度较前缓和,但进入相持阶段后,其新闻统制思想和政策又开始继续发展。

提出“意志集中,力量集中”“民族至上,国家至上”“军事第一,胜利第一”等口号,大力开展一个党、一个主义、一个领袖的宣传。

要求一切思想言论和行动已国民党的意志为准绳。

抗战胜利后,蒋介石打出“和平建国”的旗帜,继续鼓吹“国家统一”的论调,新闻统制思想和政策在新的历史条件下又得到了进一步发展。

28年当局开始制定与颁行专门适用于新闻事业的法规,并根据这些法规建立起新闻宣传审查制度和新闻出版等级制度。

A、宣传审查制度—目的为杜绝一切不利于国民党统治的新闻宣传内容。

开始实行的标志《指导党报条例》《指导普通刊物条例》《审查刊物条例》的颁布。

B、报刊登记制度—目的为取缔一切不利于国民党统治的报刊。

将不利于国民党统治的宣传报道扼杀在胞胎中。

30年代后,有关新闻出版统制的立法活动较前更为频繁。

A、制定与颁行《出版法》,将其施行的种种新闻出版统制手段用法典的形式确定下来。

中国新闻传播史重大事件一、国民党新闻统制制度的形成发展---1928年提出“以党治报”的方针。

“九一八”后,为对付日益发展的进步新闻宣传活动,国民党统治集团大量汲取了德意等国的法西斯主义的新闻思想与经验,以进一步严密控制新闻界。

1、效法法西斯主义“国家之上”的原则,利用民族危机,大肆鼓吹和提倡“国民”“国家”“民族”等抽象概念,进行所谓的民族主义的新闻建设,凡是反对国民党的新闻宣传,一律以危害国家民族利益为由予以取缔和镇压。

2、加强新闻界自身的控制力量,利用新闻的力量来实行所谓的科学的新闻统制ie按照法西斯主义的原则改造新闻事业统筹规划、统一管制。

据此,国民党将强化其自身的新闻事业以获取“新闻最高领导权”作为新闻统治的核心。

还积极影响非国民党的新闻事业的政策,将政治统制渗透于新闻业务活动,人事管理、行政管理和报道审查等各方面,从而消灭反动报纸及通讯社,取缔灰色新闻及毒素新闻,淘汰肤浅落伍桀骜不驯的新闻记者。

抗战初期新闻统治一度较前缓和,但进入相持阶段后,其新闻统制思想和政策又开始继续发展。

提出“意志集中,力量集中”“民族至上,国家至上”“军事第一,胜利第一”等口号,大力开展一个党、一个主义、一个领袖的宣传。

要求一切思想言论和行动已国民党的意志为准绳。

抗战胜利后,蒋介石打出“和平建国”的旗帜,继续鼓吹“国家统一”的论调,新闻统制思想和政策在新的历史条件下又得到了进一步发展。

28年当局开始制定与颁行专门适用于新闻事业的法规,并根据这些法规建立起新闻宣传审查制度和新闻出版等级制度。

A、宣传审查制度—目的为杜绝一切不利于国民党统治的新闻宣传内容。

开始实行的标志《指导党报条例》《指导普通刊物条例》《审查刊物条例》的颁布。

B、报刊登记制度—目的为取缔一切不利于国民党统治的报刊。

将不利于国民党统治的宣传报道扼杀在胞胎中。

30年代后,有关新闻出版统制的立法活动较前更为频繁。

A、制定与颁行《出版法》,将其施行的种种新闻出版统制手段用法典的形式确定下来。

中国新闻史上几次重大的新闻事业的改革或调整的概括总结新闻事业的改革从五四运动至今,我国的新闻史经历了多次的新闻事业的改革,其中以五四运动时期,延安《解放日报》的整风改革;解放区的反“客里空”运动;1956年社会主义新闻工作改革和改革开放以来新闻传播事业的改革的四次改革最为重大,而且影响深远。

首先,在新文化运动和五四运动的推动下,我国新闻事业有了很大的发展,新闻工作也在多方面进行了重大改革。

(一)开创自由讨论的风气;出现百家争鸣的局面(二)政论传统的恢复与发展;广泛使用社论、专论、代论、来论、外论等(三)新文风的出现;提倡白话文,反对文言文,提倡使用新式标点符号。

(四)副刊的革新;改变副刊原来格调不高,不少副刊还充斥低级趣味的、黄色的内容的情况,改为大力宣传反封建的民族主义思想,并开始介绍社会主义思潮。

(五)报纸版面编排和新闻采写业务的改进;头版头条设为最新发生的国内重大新闻,多设了专栏。

聘设特派记者,开辟国内外新闻来源,重视直接采访报道使国内外消息、通讯比重增加,并出现了一批有价值的新闻作品。

(六)开始了新闻学研究。

经过五四时期的新闻改革工作,我国的新闻事业渐渐的向现代化转化。

有着深刻而深远的意义。

其次,我们先谈谈有关《解放日报》的整风改革的相关内容。

1942年春开始,中国共产党在全党范围内进行了一次整风运动。

即反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风。

核心是反对主观主义,旨在从思想上清算党内历次“左”右倾错误路线,尤其是清算王明的错误并肃清其流毒,克服党内非无产阶级的思想作风。

在全党范围内进行一次马列主义的教育运动。

在这样一个背景下,《解放日报》走在新闻界整风改革的前列,实行改版,树立了典范。

改版前夕,毛泽东和博古在中共中央办公厅召开了有七十多人参加的《解放日报》改版座谈会,毛泽东在最后作了重要讲话——“利用《解放日报》,应当是各机关经常的业务之一。

经过报纸把一个部门的经验传播出去,就可推动其他部门工作的改造。

中国新闻史上几次重大的新闻事业的改革或调整的概括总结新闻事业的改革从五四运动至今,我国的新闻史经历了多次的新闻事业的改革,其中以五四运动时期,延安《解放日报》的整风改革;解放区的反“客里空”运动;1956年社会主义新闻工作改革和改革开放以来新闻传播事业的改革的四次改革最为重大,而且影响深远。

首先,在新文化运动和五四运动的推动下,我国新闻事业有了很大的发展,新闻工作也在多方面进行了重大改革。

(一)开创自由讨论的风气;出现百家争鸣的局面(二)政论传统的恢复与发展;广泛使用社论、专论、代论、来论、外论等(三)新文风的出现;提倡白话文,反对文言文,提倡使用新式标点符号。

(四)副刊的革新;改变副刊原来格调不高,不少副刊还充斥低级趣味的、黄色的内容的情况,改为大力宣传反封建的民族主义思想,并开始介绍社会主义思潮。

(五)报纸版面编排和新闻采写业务的改进;头版头条设为最新发生的国内重大新闻,多设了专栏。

聘设特派记者,开辟国内外新闻来源,重视直接采访报道使国内外消息、通讯比重增加,并出现了一批有价值的新闻作品。

(六)开始了新闻学研究。

经过五四时期的新闻改革工作,我国的新闻事业渐渐的向现代化转化。

有着深刻而深远的意义。

其次,我们先谈谈有关《解放日报》的整风改革的相关内容。

1942年春开始,中国共产党在全党范围内进行了一次整风运动。

即反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风。

核心是反对主观主义,旨在从思想上清算党内历次“左”右倾错误路线,尤其是清算王明的错误并肃清其流毒,克服党内非无产阶级的思想作风。

在全党范围内进行一次马列主义的教育运动。

在这样一个背景下,《解放日报》走在新闻界整风改革的前列,实行改版,树立了典范。

改版前夕,毛泽东和博古在中共中央办公厅召开了有七十多人参加的《解放日报》改版座谈会,毛泽东在最后作了重要讲话——“利用《解放日报》,应当是各机关经常的业务之一。

经过报纸把一个部门的经验传播出去,就可推动其他部门工作的改造。

中共党报史上三次新闻改革及内在联系作者:马佳明来源:《新西部下半月》2009年第11期[摘要]历史上,中国共产党的党报先后经过了三次重要的改革,虽然三次新闻改革时代环境不同,表面上各有各的内容和形式,但三次新闻改革都有一条主线贯穿始终,那就是毫不动摇地坚持中国共产党领导下的人民群众路线,即坚持党报的党性和群众性密不可分,这是中共党报理论最核心的部分。

[关键词]党报;新闻改革;党性;人民性在中国新闻事业发展史上,中国共产党的党报发展经过了三次重要的改革,即1942年以延安《解放日报》改版为标志的第一次新闻改革,1956年以《人民日报》改版为标志的第二次新闻改革和1978年十一届三中全会以后至今的第三次新闻改革。

纵观三次新闻改革,虽然由于时代环境的不同,三次新闻改革表面上各有各的内容和形式,但是我们会发现,中共党报的这三次新闻改革有些东西是贯穿始终的,其存在着许多内在的联系,特别是第一次新闻改革,基本上奠定了中共党报的理论基础,对以后的新闻改革产生了深远的影响。

一、第一次新闻改革1942年3月16日,中共中央宣传部发出《为改造党报的通知》,《通知》明确提出,“报纸是党的宣传鼓动工作最有力的工具”,“报纸的主要任务就是要宣传党的政策,贯彻党的政策,反映党的政策”,1942年4月1日,《解放日报》进行改版并发表改版社论《致读者》,文章对什么是党报作了明确表述,报纸是“集体”的“宣传者”、“鼓动者”和“组织者”,这个“集体”就是指“整个党的组织而言的集体”,关于在报纸中贯彻党性,《致读者》指出:“不仅要在自己一切篇幅上,在每篇论文,每条通讯,每个消息……中都能贯彻党的观点,党的见解,而且更其重要的是报纸必须与整个党的方针党的政策党的动向密切相联,呼吸相通,使报纸应该成为实现党的一切政策,一切号召的尖兵、倡导者。

”中共报刊的党性原则正式确立。

不难看出,此时的报刊是在当时的特殊环境下进行斗争的有力工具,此时的报刊传播是下向控制式的,是为党的利益服务的,但是不能不指出的是,第一次新闻改革中并没有忽略党报的群众性问题。

第五章民国初期的新闻事业保障言论出版自由的法令:湖北军政颁布的《中华民国鄂州临时约法》;《浙江军政临时约法》;《江西临时约法》。

中华民国以孙中山为首的南京临时政府,通过立法手段建立起的自由新闻体制一是将言论出版自由的原则载入国家的根本大法中,二是颁布有利于新闻事业发展的法律、法令促进新闻事业的繁荣。

三是废止亡清限制言论出版自由的旧法规,颁布促进新闻事业的新法令。

上述法律、法令确立了以言论出版自由为本的新闻内法制原则,标志着自由新闻体在中国的形成。

“暂行报律”事件: 1912 年南京临时政府内务部制定了《暂行报律》。

基本内容:①出版报刊必须履行登记手续;②“流言煽惑,关于共和国体有破坏弊害者”应受惩处;③“调查失实,污毁个人名誉者”应受处罚。

后引起上海报界和章太炎反对,孙中山知道此事后,就下令撤销《暂行报律》。

“暂行报律”事件反映了孙中山的尊重舆论和办事策略,也反映了当时资产阶级革命派内部的矛盾与斗争。

1912年3 月12日,南京临时政府颁布了具有宪法性质的《中华民国临时约法》,其中规定:“人民有言论著作刊行及集会结社之自由”。

人民群众的言论出版自由,第一次载入了国家根本大法。

自由新闻体制确立后,新闻事业出现了前所未有的繁荣景象,有人把武昌起义后的半年称为“报界的黄金时代”全国的报纸有100多家猛增到500家,总销数达4200万份。

“横三民报”:《民权报》与同时在上海出版的《中华民报》和《民国新闻》,被人们称为“横三民报”。

反袁斗争:在上海火车上,袁世凯刺杀了国民党代理理事长宋教仁,案情的真相被报刊揭露了后,孙中山为首的革命党人终于认清了袁世凯的反动面目。

从宋教仁被刺到二次革命失败的过程中,国民党系统的报刊都以大量篇幅声讨袁世凯。

以《民立报》为首,每天以正版篇幅连续报道宋案经过,刊登凶手的供词和袁党往来的密电等,用铁一般的事实证明袁世凯就是刺杀宋教仁的元凶。

有的报纸发表题为《强盗政府》的社论。

广州创办了《讨袁报》,一些报纸也出版了反袁专刊。

中国新闻史上几次重大的新闻事业的改革或调整的概括总结新闻事业的改革从五四运动至今,我国的新闻史经历了多次的新闻事业的改革,其中以五四运动时期,延安《解放日报》的整风改革;解放区的反“客里空”运动;1956年社会主义新闻工作改革和改革开放以来新闻传播事业的改革的四次改革最为重大,而且影响深远。

首先,在新文化运动和五四运动的推动下,我国新闻事业有了很大的发展,新闻工作也在多方面进行了重大改革。

(一)开创自由讨论的风气;出现百家争鸣的局面(二)政论传统的恢复与发展;广泛使用社论、专论、代论、来论、外论等(三)新文风的出现;提倡白话文,反对文言文,提倡使用新式标点符号。

(四)副刊的革新;改变副刊原来格调不高,不少副刊还充斥低级趣味的、黄色的内容的情况,改为大力宣传反封建的民族主义思想,并开始介绍社会主义思潮。

(五)报纸版面编排和新闻采写业务的改进;头版头条设为最新发生的国内重大新闻,多设了专栏。

聘设特派记者,开辟国内外新闻来源,重视直接采访报道使国内外消息、通讯比重增加,并出现了一批有价值的新闻作品。

(六)开始了新闻学研究。

经过五四时期的新闻改革工作,我国的新闻事业渐渐的向现代化转化。

有着深刻而深远的意义。

其次,我们先谈谈有关《解放日报》的整风改革的相关内容。

1942年春开始,中国共产党在全党范围内进行了一次整风运动。

即反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风。

核心是反对主观主义,旨在从思想上清算党内历次“左”右倾错误路线,尤其是清算王明的错误并肃清其流毒,克服党内非无产阶级的思想作风。

在全党范围内进行一次马列主义的教育运动。

在这样一个背景下,《解放日报》走在新闻界整风改革的前列,实行改版,树立了典范。

改版前夕,毛泽东和博古在中共中央办公厅召开了有七十多人参加的《解放日报》改版座谈会,毛泽东在最后作了重要讲话——“利用《解放日报》,应当是各机关经常的业务之一。

经过报纸把一个部门的经验传播出去,就可推动其他部门工作的改造。

”他号召:“我们今天来整顿三风,必须要好好利用报纸。

”这样才会有“集体的行动,整齐的步调”,去达到这个目的。

这就要求全党重视利用报纸宣传党的路线政策,统一思想指导,传播经验,更好地为党的中心工作服务。

就这样,在1942年4月1日,《解放日报》在中共中央的指导下实行改版。

这一天它在登载中共中央宣传部《为改造党报的通知》的同时,发表了改版社论《致读者》。

社论首先论述了党报的党性、群众性、战斗性、组织性原则接着,依照以上标准,检查了该报创刊以来存在的问题。

概括为:1.大篇幅的供给国际新闻,缺乏对国民和各抗日根据地的情况的系统记载。

2.孤立的登载中央的决议指示和领导同志的论文,而没有加以发挥和阐明;对于政策和决议的执行情形、经验检讨则毫无反映。

3.以巨大的篇幅登载枯燥乏味的论文和译文,而不能以生动活泼易懂的文字解释迫切的问题。

4.对于敌对思想缺乏应有的批评。

5.没有全面反映边区各种巨大的群众运动。

根据这些存在的问题,为了使《解放日报》能够成为真正战斗的党的机关报,《解放日报》秉着“贯彻党的路线,反映群众情况,加强思想斗争,帮助全党工作的改进”的思想。

进行了一个彻底的改革。

在版面的编排上,改版前的《解放日报》一、二版主要是国际新闻,三版主要是国内新闻,四版是陕甘宁边区新闻和副刊。

改版后,第一版主要是反映各抗日民主根据地的要闻版,第二版是陕甘宁边区版,第三版是国际版,第四版是副刊和各种专论。

改革后的版面,把抗日民主根据地新闻报道提到了首位,整风运动的宣传成了当时的宣传中心,像农民创造变工队的事迹也上了头版头条。

《解放日报》在宣传党的中心工作,在联系群众、联系实际方面向前迈进了一步,从而大大克服了主观主义和党八股,加强了报纸的党性和群众性。

随着整风运动的深入,延安《解放日报》又提出了“全党办报”的方针,强调党报必须有全党来办,不是依靠几个报馆同仁来办的。

改版虽然只是《解放日报》改革的开端,但它已使《解放日报》开始向完全的党报道路发展,在实际工作中发挥了宣传鼓动和组织作用,例如:1.重点报道了党的中心工作。

2 加强了大生产运动的宣传和军事宣传。

3 加强对敌对思想的批判,成功地反击了反共舆论。

《解放日报》在改版后,随着整风运动的深入,延安《解放日报》又提出了“全党办报”的方针,强调党报必须有全党来办,不是依靠几个报馆同仁来办的。

中心是实行全党力、报的方针。

由于实行了“全党办报”的方针,《解放日报》的稿源丰富,版面充实,大大增强了报纸的党性,加强了报纸与实际、与群众的联系。

《解放日报》在整风改革中,发表了一系列关于新闻工作的文件、社论和署名文章,如中共中央宣传部《为改造党报的通知》、《致读者》、《新闻必须完全真实》、《党与党报》、《政治与技术》。

《本报创刊一千期》、《提高一步》、《我们对于新闻学的基本观点》(陆定一)等对一些重大的新闻理论问题进行了阐述,批判了教条主义和资产阶级新闻观点,主要在以下问题上丰富和发展了中国无产阶级的新闻思想和新闻理论。

经过整风改革,《解放日报》改革增强了党性,宣传了党的方针政策,使组织上和党中央保持一致。

由于宣传了为人们服务的思想,从而调动了群众的积极性,《解放日报》的大面积改革也使这份报纸增强了战斗性,使《解放日报》成为真正战斗的党的机关报。

同时它也促进了文风的变化,使报纸联系实际,联系生活和大众。

并且促进了新闻理论的建设和发展。

再次,我们谈谈有关解放区的反“客里空”运动的相关改革的内容。

1947年,中共中央制定《中国土地法大纲》,土地改革运动在解放区全面展开。

此时土地改革的宣传报道,成了解放区新闻事业的又一项重要内容。

新华社和解放区的其他报刊、电台立即展开有关土改运动的宣传报告活动。

一是以满腔的热情宣传中国共产党的土改路线、方针与政策。

二是大量刊登揭发地主阶级剥削罪恶的报道与材料,积极反映农民的呼声,为农民伸张正义。

但是在土改运动初期,实际工作中一度出现,土改宣传报道也犯了不少右倾错误,还出现了不少失实报道。

解放区新闻失实的表现主要有以下几种:1.向壁虚构,凭空编造。

2.文艺手法,拔高典型。

3.添枝加叶,虚报成绩。

4.道听途说,捕风捉影。

对此,在中共中央晋绥分局领导下,《晋绥日报》首先认识错误并予以纠正。

第一阶段,1947年6月起,《晋绥日报》认识检查了新闻报道工作中右的倾向和存在的新闻失实问题,采用在报纸上公开进行批评和自我批评的方式,发动群众揭露假报道,维护新闻真实性原则,发起了反“客里空”运动。

接着,在1947年6月15日刊登了《前线》相关情节,6月25日至27日以《不真实新闻与客里空》为题连续曝光失实报道。

第二阶段,运动得到中共中央肯定,在新华社的号召下,解放区新闻界9月开始普遍开展反“客里空”运动。

反“客里空”运动自身也向纵向发展,由新闻报道失实现象的纠查深入到新闻工作者立场与作风的检查,一直持续到1948年春季才告一段落。

这场反“客里空”运动,其意义是重大而又深远的。

一是发扬了批评与自我批评的优良传统,检查、纠正了新闻报道失实的现象,维护了新闻真实性原则,二是克服了土改宣传中的左右倾向,改造了新闻工作者的立场与作风,提高了新闻工作者的政治素质。

但是,在反“客里空”运动中也存在“左”的偏向,误伤了一些好人。

1948年,毛泽东起草了《纠正土地改革宣传中的“左”倾错误》,根据这一指示的精神,解放区新闻机构于1948年春普遍开展了一次对于政策宣传中“左”倾错误的检查活动。

1948年4月,毛泽东接见《晋绥日报》编辑部人员,作了《对晋绥日报编辑人员的谈话》:1、对包括《晋绥日报》在内的解放区新闻工作中经历的“左”、“右”两条战线的斗争作了全面总结。

2、阐述了无产阶级党报理论的几个基本问题:(1)关于无产阶级党报的作用与任务,那就是使党的纲领路线、方针政策、工作任务和工作方法最迅速最广泛地同群众见面;(2)办报的路线与方针,即全党办报,人民群众办报;(3)关于无产阶级党报的风格,应是生动的、鲜明的、尖锐的战斗风格;(4)关于党报工作者的学习与修养问题,首先要向群众学习。

第四,我们谈谈有关1956年社会主义新闻工作改革的相关内容。

自1949年新中国成立至1956年,社会主义新闻事业体制基本确立,但是社会主义新闻工作仍然存在着不少的问题。

一是教条主义和党八股严重,二是对苏联的经验做法照搬照抄。

由于满目学习《真理报》,报纸脱离本国实际和群众的生活,枯燥机械,可读性差。

新闻少,并有很大片面性;通讯内容贫乏,不能反映国内国际生活的现实;报纸上的批评日益减少,没用不同意见的讨论,新闻机构日益单一新闻宣传日益公式化,这些是造成了当时新闻界存在的一个最根本的问题。

1956年,新闻工作改革的时机与条件开始成熟,4月,毛泽东在最高国务会议上宣布了发展科学文化的“百花齐放,百家争鸣”的方针,这不仅仅是社会主义国家在探索中前进的方针,也是即将出现的新闻工作改革的方针。

5、6月间,主持党中央日常工作的刘少奇对新闻工作作了重要谈话,强调要从教条主义、党八股中解脱出来,对于别人的经验,不要盲从迷信,要独立思考。

要使新闻工作“从多方面和人民建立密切的联系”,更好地“适合读者需要”。

在国际方面,2月间,苏共“二十大”召开,揭露和批评了斯大林的错误,批判了个人崇拜,这使得人们的思想活跃起来。

1956年的新闻改革,正是起源于这样的历史背景之下。

所以,在1956年4月后,一场以改版为中心的新闻工作改革运动在人民日报社内兴起。

4月,《人民日报》编辑部召开新闻工作改革动员大会,标志者改版工作开始起步。

5月,《人民日报》编委会向中共中央提交的一份有关的报告。

报告提出了报纸扩版、报道范围扩大、开展自由讨论、满足读者需要等具体意见。

6月20日,人民日报社制定了报纸改革方案并上报中共中央。

7月1日,《人民日报》经中共中央批准,正式宣告改版。

以上是《人民日报》改版的整个历程。

在过程中该报改版社论《致读者》提出了三个方面的具体要求:1、扩大报道范围,多发新闻,发多方面的新闻,力求适应读者的需要;2、开展自由讨论,可以发表不同观点的文章,在群众性的讨论中,把社会的见解引向正确的道路;3、改进文风,杜绝党八股,力求言之有物,言之成理,而且言之成章。

《人民日报》改版后,面目焕然一新。

最大的变化反映在新闻报道上。

1)新闻数量大增2)新闻报道题材变得广泛4) 言论质量提高了5)创办了文艺性综合副刊6)读者的声音增多了,广泛征求读者的批评和意见。

《人民日报》在继承传统的基础上有所创新,新闻、言论、图片有机组合,还时时推出组合式新闻等各种报道形式。

在《人民日报》进行新闻改革的同时或者稍后,中央和各地的报纸、通讯社、广播台也都先后进行改革,掀起了一个规模巨大的新闻工作改革热潮。