Monilophytes (广义真蕨类)的概念溯源及中文定名

- 格式:pdf

- 大小:358.09 KB

- 文档页数:4

从植物进化角度阐述药用植物的分类和特征药用植物的分类和特征是从植物进化的角度来理解的。

根据植物的进化历史和形态特征,药用植物可以分为不同的类别。

以下是对药用植物分类和特征的解释:1. 藻类(Algae):藻类是最原始的植物形式,它们通常生长在水中,如海藻和淡水藻类。

虽然大多数藻类物种并非药用植物,但一些海藻和蓝藻类植物含有丰富的营养和药用成分,如海藻中的胶质和褐藻酸。

2. 苔藓植物(Bryophytes):苔藓植物是最早的陆生植物,它们包括苔藓和角苔等。

尽管苔藓植物在药用领域中并不常见,它们具有一些特殊的化学成分,如苔藓中的苔藓素,具有抗菌和抗炎作用。

3. 蕨类植物(Pteridophytes):蕨类植物是具有真正根、茎和叶的陆生植物。

它们包括蕨和铁线蕨等。

许多蕨类植物具有药用价值,如马齿苋和蕨菜,它们富含维生素、矿物质和抗氧化剂,对健康有益。

4. 裸子植物(Gymnosperms):裸子植物是种子植物中的一类,其种子裸露在雄蕊或雌蕊上。

常见的裸子植物包括松树、云杉和柏树等。

许多裸子植物具有药用价值,如松针和松果,它们含有丰富的松脂和挥发油,具有抗炎、镇痛和抗菌的功效。

5. 被子植物(Angiosperms):被子植物是最进化的植物类别,其种子包裹在果实中。

被子植物是药用植物中最常见的类别,包括大多数花卉、果树和草本植物。

被子植物药用植物的特征包括丰富的化学成分,如挥发油、生物碱和多酚类物质,具有多种药理作用,如镇痛、抗菌、抗炎和抗氧化等。

总结起来,药用植物根据其进化历史和形态特征,可以分为藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物等类别。

每个类别中都有不同的植物,它们含有特定的药用成分,对人类健康具有不同的益处。

这些药用植物是人类用于治疗疾病和促进健康的重要资源。

蕨类植物门(Pteridophyta)高等植物中比种子植物较低级的一个类群。

旧称“羊齿植物”。

在古生代泥盆纪、石炭纪,多为高大乔木,二叠纪以后至三叠纪时,大都绝灭,大量遗体埋入地下形成煤层。

现代生存的大部为草本,少数为木本。

植物体有根、茎、叶之分,有维管束,不具花,以孢子繁殖。

孢子落地萌发成原叶体,其上产生颈卵器,受精卵在颈卵器内发育成胚胎。

世代交替明显,无性世代占优势。

我国多分布于长江以南各地。

如铁线蕨、卷柏、贯众、肾蕨、满江红、鳞木和桫椤等属之,约12000种,我国约有2600种,多种蕨类植物可供食用(如蕨,紫萁),药用(如贯众、海金沙)或工业用(如石松)。

维管植物的特征•1、凡是有维管系统的植物称维管植物•蕨类植物的用途•现存的蕨类植物,除热带树蕨外,大多数是生于山区的多年生草本,在经济上有多种用途,现简要的介绍如下:•1、药用:蕨类植物中,有许多种类自古以来就被广泛的用于医药上,为人民治疗各种疾病,如杉蔓石松能祛风湿,舒筋活血;节节草能治化脓性骨髓炎;乌蕨可治菌痢、急性肠炎,长柄石韦可治急、慢性肾炎、肾盂肾炎等;绵马鳞毛蕨和其许多近亲种可治牛羊的肝蛭病等。

•2、食用:蕨类植物可供食用的种类也多,如在幼嫩时可做菜蔬的有蕨菜(Pteridium aquilinum),毛蕨(Pteridium revolutum),菜蕨(Callipteris esculenta),紫萁(Osmunda japonica),西南风尾蕨(Pteris wallichiana),水蕨(Ceratopteris thalictroides)等,不但鲜时做菜用,亦可加工成干菜,以供食用;许多蕨类植物的地下根状茎,含有大量淀粉,可酿酒或供食用,如食用观音座莲(Angiopteris esculenta),其地下茎之重,可达二、三十公斤,蕨莱(Pteridium aquilinum)的地下茎以及其他许多种类,都含有丰富的淀粉。

蕨类植物的演化记录依据蕨类植物的化石记录,其首先出现的时期是石炭纪早期。

而到了三叠纪时,和一些现今的科有关的蕨类首次地出现了。

"蕨类尖峰"则是出现在白垩纪晚期,当时有许多蕨类植物现今的科首先出现。

蕨类植物传统上是被归类在蕨纲(Filices)里的,但现代的分类法则是将其置于植物界的一门-蕨类植物门(Pteridophyta)内。

传统上,有三个植物类群被认为是蕨类:两个厚囊蕨类-瓶尔小草科Ophioglossaceae(瓶尔小草属、阴地蕨属和蕨萁属)和合囊蕨科Marattiaceae,以及薄囊蕨类。

合囊蕨科是赤道蕨类的主要类群,有着肥大的地下茎,且被认为是蕨类主要类群-薄囊蕨类的近亲。

而还有其他一些的植物类群被认为是"蕨类相关":石松、卷柏、石松门里的水韭、松叶蕨科里的松叶蕨和木贼科里的木贼。

但是,较现代的基因研究却显示,石松门和任何其他的维管植物之间都只是远远地关连着,是由维管植物分支的基底演化伸展出去的。

而松叶蕨与木贼则和瓶尔小草跟合囊蕨一样是"真正的"蕨类。

事实上,松叶蕨和瓶尔小草毫无疑问地是一个分支,而木贼跟合囊蕨则可以认为是另一个分支。

处理此一情形的一种可能方法是只将薄囊蕨类视为"真正的"蕨类,而将其他三个类群视为"蕨类相关"。

而在实际上,也已有数个分类法在规划著,并已有了少许的共识。

由 Smith et al. 于2006年提出的新分类法是基于现代基因系统学研究,加上形态学的资料所规划出来的分类法。

此一分类法将蕨类植物分成四个纲:松叶蕨纲Psilotopsida木贼纲Equisetopsida合囊蕨纲Marattiopsida真蕨纲Polypodiopsida最后一个类群包含着大多数主要被视为蕨类的植物。

现今的研究支持以前基于形态学,将紫萁科认为是由薄囊蕨类演化史早期分支出来的一科;在某种意义上,这一科是介于厚囊蕨类和薄囊蕨类的中间位置上。

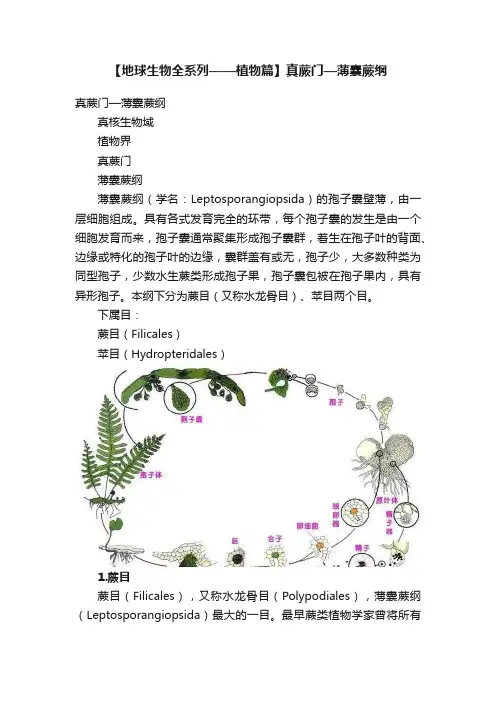

【地球生物全系列——植物篇】真蕨门—薄囊蕨纲真蕨门—薄囊蕨纲真核生物域植物界真蕨门薄囊蕨纲薄囊蕨纲(学名:Leptosporangiopsida)的孢子囊壁薄,由一层细胞组成。

具有各式发育完全的环带,每个孢子囊的发生是由一个细胞发育而来,孢子囊通常聚集形成孢子囊群,着生在孢子叶的背面、边缘或特化的孢子叶的边缘,囊群盖有或无,孢子少,大多数种类为同型孢子,少数水生蕨类形成孢子果,孢子囊包被在孢子果内,具有异形孢子。

本纲下分为蕨目(又称水龙骨目)、苹目两个目。

下属目:蕨目(Filicales)苹目(Hydropteridales)1.蕨目蕨目(Filicales),又称水龙骨目(Polypodiales),薄囊蕨纲(Leptosporangiopsida)最大的一目。

最早蕨类植物学家曾将所有真蕨类列为一目,故本目又名真蕨目。

1905年丹麦蕨类学家C.F.A.克里斯滕森将真蕨目分为10个科,1940年中国蕨类植物学家秦仁昌分为33科,从而结束了真蕨类中存在的混乱情况,引起了当时国际蕨类学界的争论和重视,并在其后的年代里逐渐为各国学者所采用。

(1)形态特征孢子囊的壁薄,孢子同型,无雌雄之分,孢子萌发后形成的原叶体上长出颈卵器和藏精器,分别产生雌雄配子,配合后的合子萌发而发育成新的孢子体。

土生或少数水生。

根状茎一般粗短直立,或匍匐或细长横走,多数有鳞片或毛,少数为光滑。

单叶、掌状、两歧或羽裂,膜质、草质、纸质、革质至肉质,幼叶有拳卷现象;叶脉明显,主脉发达,脉分离或连接成网,内藏小脉或无。

孢子囊有柄或无,环带发育完整,顶生、直生、斜生或横生;孢子囊群生于叶面或叶缘,形态不一,具囊群盖或无。

孢子同型。

对中国产水龙骨目(真蕨目)47科154属690种植物的孢子进行了扫描电镜观察,描述了每种植物的孢子主要特征;根据孢子裂缝类型、外壁和周壁的结构以及表面纹饰将中国水龙骨目的孢子形态划分为33个类型,并利用透射电镜对其中主要类型进行了孢子壁层结构的研究;对中国产水龙骨目植物孢子形态特征的演化及与系统分类之间的关系进行探讨,从孢粉学的角度探讨秦仁昌蕨类植物分类系统的合理性,为蕨类植物孢粉学和系统学的研究提供资料。

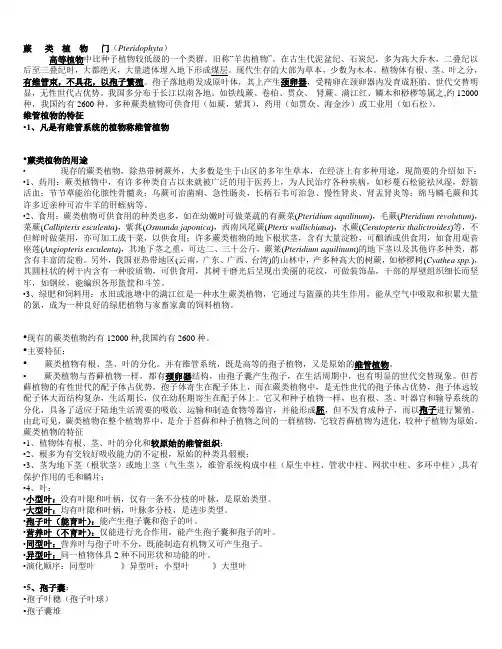

第九章 蕨类植物(Pteridophyta)第一节:蕨类植物概述 第二节:松叶蕨亚门 第三节:石松亚门 第四节:水韭亚门 第五节:楔叶蕨亚门 第六节:真蕨亚门 第七节:蕨类植物的起源和演化第一节 蕨类植物概述一、基本特征 1、蕨类植物是介于苔藓植物和种子植物之间的一个类群,是高等的孢子植物,又是低等的维管植物,同时又是颈卵器植物和有 胚植物。

(1)有根、茎、叶分化,具维管组织; (2)孢子体发达,配子体不发达(原叶体,都能独立生活); (3)无性生殖只产生孢子、不产生种子,为孢子植物; (4)有性生殖时在配子体上形成精子器、颈卵器,故又称颈卵 器植物,合子萌发形成胚(有胚植物)。

(5)异形世代交替生活史2、习性及分布 地球上约12000多种,绝大多数为草本。

我国约2600种,多分布于长江流域产南各省区及台湾省等地,特别以云南种类丰富,约1000多种, 习性:喜阴湿、湿暖,以热带、亚热带为分布中心。

二、孢子体 体表附属物:表皮毛和鳞片 根:多数具不定根,具较好的吸收能力,极少数原始种 类仅具假根。

茎: 叶: 孢子囊和孢子蕨类植物表皮毛和鳞片茎可分为几种类型 根状茎:地下横走或匍匐地面或斜生、蔓生等。

气生茎、地上茎:在地表以上,原始的二叉分枝、较高级的为单轴分枝,少不分枝。

直立茎:直立粗状为树干状,如树蕨属的桫椤等。

茎的中柱类型主要有原生中柱、管状中柱、网状中柱和多环管状中柱,木质部主要由管胞和薄壁组织 构成,韧皮部主要由筛胞,筛管及韧皮薄壁组织构 成,一般无形成层。

蕨类植物的管胞和导管叶的分类 根据起源方式、形态、结构:¾ 小型叶:主要存在于拟蕨中,延生起源,无叶隙和叶柄,只 具一个单一不分枝的叶脉,为原始的类型。

¾ 大型叶:顶枝起源,有叶片、叶柄两部分,有维管束,叶隙 有或无,叶脉多分枝,存在于真蕨类,较进化的类型。

蕨类植物即蕨类。

3外形特征编辑1.孢子体的形态外部形态(8张)现在的蕨类植物是进化水平最高的孢子植物。

孢子体发达,有真正的根、茎、叶的分化,大多数的蕨类植物为多年生草本,仅少数为一年生。

(1)根通常为不定根,形成须根状。

(2)茎大多数为根状茎,匍匐生长或横走。

少数具地上茎,直立成乔木状,如桫椤(Cyathea spinulosa Wall. ex HOOK.)。

茎上通常被有鳞片或毛茸。

鳞片膜质,有各种形状,鳞片上常有粗或细的筛孔。

毛茸有单细胞毛、腺毛、节状毛、星状毛等。

繁殖方式(10张)孢子囊群排列方式(16张)5经济价值编辑蕨类植物在经济上并不如种子植物那么重要,但还是有着一定的重要性(一)药物据不完全统计,至少有100余种蕨类植物有药用价值。

如石松、金毛狗、肾蕨、贯众、苹、槐叶萍、蕨等都具有相应的药用价值。

(二)食用多种蕨类可食用。

著名的种类如蕨、紫萁、荚果蕨、苹蕨、毛轴蕨等多种蕨类的幼叶可食。

蕨的根状茎富含淀粉,可食用和酿酒,桫椤茎干中含的胶质物也可食。

(三)指示植物1.土壤指示蕨类如铁线蕨、凤尾蕨等属中的一些种为强钙性土壤的指示植物;芒萁属为酸性土壤的指示植物2.气候的指示蕨类如桫椤生长区域表明为热带亚热带气候地区;巢蕨、车前蕨的生长地表明为高湿度气候环境。

3.矿物指示蕨类如木贼科的某些物种可作为某些矿物(金)的指示植物。

(四)工业上的用途石松的孢子可作冶金工业上的脱模剂,还可用于火箭、信号弹、照明弹的制造工业上,作为突然起火的燃料(五)农业上的用途有的水生蕨类为优质绿肥,如满江红属的蕨类,它们在东西亚被当做稻田的生物肥科,因为它们可以利用固氮作用从空气中得到可以被其他植物使用的元素。

同时还是家禽家畜的优质饲料。

蕨类植物大含有丹宁,不易腐烂和发生病虫害,常用于苗床的覆盖材料。

(六)观赏许多的蕨类植物形姿优美,具有很高的观赏价值,为著名的观叶植物类。

如铁线蕨、巢蕨属、鹿角蕨属、桫椤、荚果蕨、肾蕨等,尤其是波斯顿蕨。

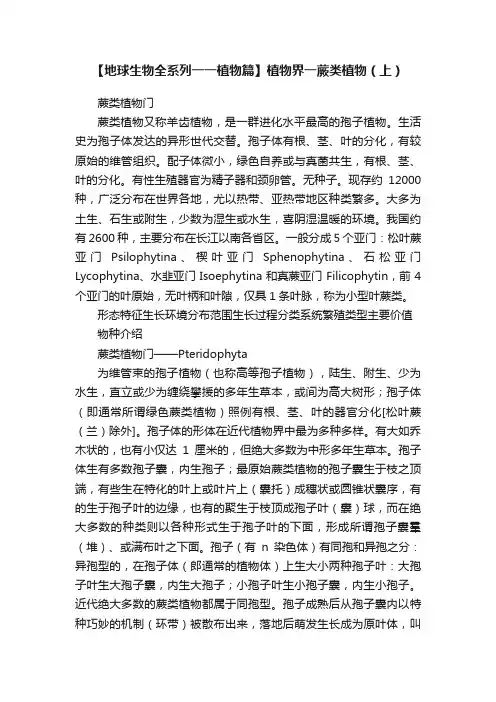

【地球生物全系列一一植物篇】植物界一蕨类植物(上)蕨类植物门蕨类植物又称羊齿植物,是一群进化水平最高的孢子植物。

生活史为孢子体发达的异形世代交替。

孢子体有根、茎、叶的分化,有较原始的维管组织。

配子体微小,绿色自养或与真菌共生,有根、茎、叶的分化。

有性生殖器官为精子器和颈卵管。

无种子。

现存约12000种,广泛分布在世界各地,尤以热带、亚热带地区种类繁多。

大多为土生、石生或附生,少数为湿生或水生,喜阴湿温暖的环境。

我国约有2600种,主要分布在长江以南各省区。

一般分成5个亚门:松叶蕨亚门Psilophytina、楔叶亚门Sphenophytina、石松亚门Lycophytina、水韭亚门Isoephytina和真蕨亚门Filicophytin,前4个亚门的叶原始,无叶柄和叶隙,仅具1条叶脉,称为小型叶蕨类。

形态特征生长环境分布范围生长过程分类系统繁殖类型主要价值物种介绍蕨类植物门——Pteridophyta为维管束的孢子植物(也称高等孢子植物),陆生、附生、少为水生,直立或少为缠绕攀援的多年生草本,或间为高大树形;孢子体(即通常所谓绿色蕨类植物)照例有根、茎、叶的器官分化[松叶蕨(兰)除外]。

孢子体的形体在近代植物界中最为多种多样。

有大如乔木状的,也有小仅达1厘米的,但绝大多数为中形多年生草本。

孢子体生有多数孢子囊,内生孢子;最原始蕨类植物的孢子囊生于枝之顶端,有些生在特化的叶上或叶片上(囊托)成穗状或圆锥状囊序,有的生于孢子叶的边缘,也有的聚生于枝顶成孢子叶(囊)球,而在绝大多数的种类则以各种形式生于孢子叶的下面,形成所谓孢子囊羣(堆)、或满布叶之下面。

孢子(有n染色体)有同孢和异孢之分:异孢型的,在孢子体(郎通常的植物体)上生大小两种孢子叶:大孢子叶生大孢子囊,内生大孢子;小孢子叶生小孢子囊,内生小孢子。

近代绝大多数的蕨类植物都属于同孢型。

孢子成熟后从孢子囊内以特种巧妙的机制(环带)被散布出来,落地后萌发生长成为原叶体,叫做配子体。

蕨类植物( Ferns)一、蕨类植物的形态特征二、蕨类植物的生活史三、蕨类植物的生态及应用四、蕨类植物的分类蕨类植物( Pteridophytes 或ferns) 过去又叫羊齿植物,也有人称之为维管隐花植物( vascularcryp togams) 。

它们在植物界中介于苔藓植物( Bryophytes) 和种子植物( Spermatophytes 或seedplant) 之间,是一群进化水平最高的孢子植物(spore plant) ,比苔薛植物进化,较种子植物原始,它既是最高等的孢子植物,又是最原始的维管植物。

蕨类植物孢子体的一般特征蕨类植物的孢子体发达,大多为多年生草本,少数为一年生草本,极少种类为木本,如桫椤科(Cyatheaceae)大部分种类、苏铁蕨Brainea insignis 。

除松叶蕨亚门外,所有的现存蕨类植物都有真正的根、茎、叶的分化蕨类植物孢子体的基本形态构造根蕨类植物除极少数原始种类仅具假根外,都有吸收能力较好的真根,其主根都不发育,通常为不定根。

不定根通常着生在根状茎上,也有些种类的不定根着生在叶轴或叶肉上。

不定根的结构:表皮层、皮层和中柱三层皮层:有的均一不分层(全部细胞构造一致);有的分内外两层(外部通常为薄壁细胞构成,内部的为厚壁细胞,皮层最内部的组织是内皮层,内皮层在辐射壁上加厚为凯氏带)蕨类植物孢子体的基本形态构造根中柱:原生中柱,无髓,木质部被韧皮部所包围,木质部的分化是外始式蕨类植物根很少发生次生组织,仅在阴地蕨科、七指蕨属、莲座蕨属、合囊蕨属等根部,其皮层的外部有木栓形成层茎蕨类植物的茎可分为三大类,即根状茎、直立茎和气生茎。

根状茎:最为常见,多为水平生长,常在地下横走,或匍甸地面、斜生、蔓生等直立茎:粗壮如树干状,如桫椤、苏铁蕨等树状蕨类气生茎:常在地表以上,分枝为原始的二叉分枝生殖枝和营养枝:生殖枝为专产孢子囊(穗)的茎;营养枝呈绿色,以行光合作用为主,常不产生孢子叶(穗) 、孢子囊等。

概念和定名

孙春颖;裴亚军;周卫华;王石

【期刊名称】《中国科技术语》

【年(卷),期】2011(13)3

【摘要】概念是实现科学定名的核心要素.依据概念对科技名词进行定名,是我国科技名词定名工作的基本原则.文章以概念为基础,重点阐述了四个方面的问题:1.什么是概念;2.定名工作的任务;3.为什么要依据概念定名;4.单义的绝对性和相对性.【总页数】4页(P8-11)

【作者】孙春颖;裴亚军;周卫华;王石

【作者单位】浙江师范大学,浙江金华321004;全国科学技术名词审定委员会,北京100717;三峡大学文学院,湖北宜昌443002;中国科学院计算技术研究所,北京100080

【正文语种】中文

【中图分类】N04;H083

【相关文献】

1.定名--概念的逻辑规则与概念系统 [J], 范守义

2.概念相同的术语定名应一致——谈《船舶工程名词》与《航海科技名词》对应术语的矛盾 [J], 时培育

3.现代小品文与杂文概念界说——兼论杂文定名为"杂文"的具体时间及其原因 [J], 李少冰

4.Monilophytes (广义真蕨类)的概念溯源及中文定名 [J], 薛进庄;黄璞;王祺;;;

5.从陶瓷文物定名看现代陶瓷工艺美术品定名规范 [J], 曾婧

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【地球生物全系列——植物篇】植物界—真蕨门植物界—真蕨门真核生物域植物界真蕨门真蕨门(Filicophyta),又称为链束植物(Monilophytes)是植物界中真叶植物下的两个演化支之一,是种子植物的姊妹群。

真蕨门比起较原始的石松门多了真正的叶子,但比起较进化的种子植物(裸子植物和被子植物)则缺少了种子。

和所有的维管植物一样,链束植物有着一个世代交替的生命周期,由双套的孢子体和单套的配子体两者循环著。

和裸子植物与被子植物不同的,配子体是一游离的器官。

链束植物典型的生命周期如下:孢子体(双套)经由减数分裂产生单套的孢子;孢子经由细胞分裂形成配子体-其一般会含有可光合作用的原叶体;配子体会经由有丝分裂产生生殖细胞(通常精子和卵子不会是由同一个原叶体,因为同一原叶体的藏精器和藏卵器成熟时间不同);可移动、具鞭毛的精子让仍黏在原叶体上的卵子受精;受精后的卵子形成了一个双套的受精卵,并经由有丝分裂成长成孢子体(一般所看到的链束植物)。

1.生态就一般的印象而言,链束植物是生长在阴暗潮湿的林地角落里,但其实链束植物可以生长的栖地范围要比这多出许多,亦有居住在高海拔的山区、干燥的沙漠岩地、水里或原野等地区的物种。

链束植物一般认为大多生长在特定的边缘地带,通常是在环境限制了种子植物兴盛的地方。

但某些链束植物却是这世上最烦人的杂草,包括生长在英国高地的蕨属或生长在赤道附近湖泊的满江红属,两者都形成了广泛且具侵略性的领域。

链束植物的栖地主要有四种特定的类型:湿暗的森林、岩地的裂缝,尤其是可以挡住全部太阳的地方、泥塘和沼泽等酸性湿地、以及赤道的树上,其中许多物种为附生植物。

许多链束植物和具有菌根的菌类有着关连性。

许多链束植物只生长在特定的酸碱值下,如海金沙只生长在潮湿且酸性的土地上,而球茎冷蕨则只生长在石灰岩上。

链束植物的孢子中含丰富的脂质、蛋白质及卡路里,所以一些脊椎动物会以蕨类的孢子为食物,例如欧洲的小林姬鼠及新西兰的小短尾蝙蝠等。

植辨丨这些常见的蕨类植物,你不一定叫得出名字在生命的进化和发展史上,蕨类植物是一个奇迹。

蕨类植物是最早登上陆地的植物类群,迄今为止已有3亿多年的生存历史。

蕨类植物是恐龙的主要食物来源,如今恐龙灭绝了,蕨类还在;蕨类植物是裸子植物的祖先,现在许多裸子植物都成了孓遗植物,蕨类仍旧生机勃勃;蕨类植物是有花植物的始祖,在花满原野的今天,蕨类依然欣欣向荣。

起源与分类蕨类植物(Fern)也叫羊齿植物。

在古生代,蕨类植物中的鳞木、芦木都很高大,是煤形成的重要原材料。

现代生存的蕨类植物,除了世界上唯一幸存的桫椤是木本外,其他都是草本。

蕨类植物没有花,也没有果实和种子,是以孢子来繁殖的。

它大致可以分为松叶蕨、石松、木贼(以上为拟蕨类)和真蕨(真蕨类)4个纲。

蕨类植物的地下茎年年能随处长出叶子来,嫩叶上部卷曲着,外面被有白色的茸毛,古时叫它为“拳菜”或“蕨拳”。

叶子渐渐长大,叶柄上生有深绿而美丽的羽状复叶。

野生在山地的蕨朴素而茁壮,主要依靠它那叶子背面的褐色或黄色的孢子散落在潮湿的地方,经过繁杂的过程,发育成为新的蕨。

蕨类的嫩叶蕨类植物的叶根据功能又可分成孢子叶和营养叶两种。

孢子叶是指能产生孢子囊和孢子的叶,又叫能育叶;营养叶仅能进行光合作用,不能产生孢子囊和孢子,又叫不育叶。

有些蕨类植物的孢子叶和营养叶不分,既能进行光合作用,制造有机物,又能产生孢子囊和孢子,叶的形状也相同,称为同型叶,如常见的贯众、鳞毛蕨、石韦等;另外,在同一植物体上,具有二种不同形状和功能的叶。

即营养叶和孢子叶,称为异型叶,如荚果蕨、槲蕨、紫萁等。

蕨类的孢子囊群峨眉贯众槲蕨紫萁全世界蕨类植物约有1.2万种。

蕨类植物用途很广。

很多种类可供食用,嫩芽作蔬菜,如蕨菜,清香可口,有“山珍之王”的美誉。

许多蕨类的根状茎含有大量淀粉,可酿酒或制糖。

观音座莲的地下根茎重量可达20~30公斤。

许多种类是有名的药用植物,如石松、卷柏和贯众等。

满江红和槐叶菊等是饲料,又是肥料。

概述这些植物的名字多以“pteris” 作为词尾,该词意为“羽”,形容蕨类植物特有的羽片状叶,中文往往翻译为“羊齿植物”或“真蕨类植物”。

这个是学习鉴别古生代(从寒武纪到二叠纪)植物化石的基础。

石炭纪和二叠纪报导了大量这种形态属种,即单纯根据叶(羽片)的形态建立了大量的化石属种。

形态属种的建立和植物化石保存不完全有很大的关系,随着研究的深入,其植物整体性势必越来越强。

但是这些形态类型仍然是我们所能看到的最为常见的化石类型。

以下为常见属的中文名和学名。

1,扇羊齿 Rhacopteris2,楔叶羊齿 Sphenopteridium3,须羊齿 Rhodea4,楔羊齿 Sphenopteris5,栉羊齿 Pecopteris6,脉羊齿 Neuropteris7,畸羊齿 Mariopteris8,座延羊齿 Alethopteris9,齿羊齿 Odontopteris10,美羊齿 Callipteris11,单网羊齿 Gigantonoclea12,带羊齿 Taeniopteris13,舌羊齿 Glossopteris就是蕨类植物。

蕨类植物门。

分五纲:真蕨纲;石松纲;水韭纲;松叶蕨纲;木贼纲。

后四纲都是小叶型蕨类植物,是一些较原始而古老的蕨类植物,现存在较少。

真蕨纲是大型叶蕨类,是最进化的蕨类植物,也是现代极其繁茂的蕨类植物。

我国的蕨类植物学家秦仁昌将蕨类植物分成5个亚门,即将上述5个纲均提升为亚门。

当今世界上的蕨类植物绝大多数是草本,地球上高大的木本蕨类植物曾经有过兴盛与衰亡的历史,仅有少数木本蕨类活下来,称为树蕨,树蕨被视为珍稀植物。

桫椤是其中之一种。

桫椤被列为国家级珍濒植物。

庐山石韦,属水龙骨科。

看它的叶片背后长满了褐黄色的星点,这就是孢子囊群。

孢子囊群在叶片上着生的位置和它的大小,形状等性状是区别和认识蕨类植物的重要依据。

庐山石韦的孢子囊群小,圆形,布满叶背排成紧密的多行。

蜈蚣草的叶呈羽状平展,形似蜈蚣铺地,是很好的观赏蕨类植物,宜配置山石盆景。

Botanical Research植物学研究, 2014, 3, 23-26/10.12677/br.2014.31005Published Online January 2014 (/journal/br.html) Notes on the History of the Term Monilophytes and ItsChinese NameJinzhuang Xue1, Pu Huang1, Qi Wang21Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution, School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing2State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, The Chinese Academy of Sciences, BeijingEmail: pkuxue@Received: Dec. 6th, 2013; revised: Dec. 26th, 2013; accepted: Jan. 3rd, 2014Copyright © 2014 Jinzhuang Xue et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In accordance of the Creative Commons Attribution License all Copyrights © 2014 are reserved for Hans and the owner of the intellectual property Jinzhuang Xue et al. All Copyright © 2014 are guarded by law and by Hans as a guardian.Abstract:As a new term in plant systematics, the Monilophytes have been widely used in English-written papers and Western botanical textbooks.This term is simplified from the name of the monophyletic group Moniliformopses, which were established by Kenrick and Crane and derived from the detailed studies on permineralized stems of Devonian fossil plants. The Monilophytes actually represent ferns in a broad sense(i.e., ferns sensu lato), including whisk ferns, ophioglossoid ferns, sphenophytes, marattioid ferns and lepto-sporangiate ferns. Thus, its Chinese name should be translated into “广义真蕨类”.Keywords: Monilophytes; Ferns sensu lato; CladisticsMonilophytes (广义真蕨类)的概念溯源及中文定名薛进庄1,黄璞1,王祺21北京大学地球与空间科学学院,造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京2中国科学院植物研究所,系统与进化植物学国家重点实验室,北京Email: pkuxue@收稿日期:2013年12月6日;修回日期:2013年12月26日;录用日期:2014年1月3日摘要:Monilophytes是植物系统学中的一个新术语,近年来广泛使用于英文论文和欧美的植物学教科书。

该术语简化自Kenrick和Crane建立的单系类群名称——Moniliformopses,来源于古植物学家对泥盆纪化石植物的茎轴解剖结构的详细研究。

Monilophytes实际上包括了松叶蕨类、箭蕨类、楔叶类、莲座蕨类和薄囊蕨类,其中文可定名为“广义真蕨类”。

关键词:广义真蕨类;分支系统学1. 引言传统分类将现生蕨类植物(Pteridophytes)划分为石松亚门(Lycophytina)、水韭亚门(Isoëphytina)、松叶蕨亚门(Psilophytina)、楔叶亚门(Sphenophytina)和真蕨亚门(Filicophytina)[1-3]。

近年来由于对现生蕨类植物分子系统学的深入研究以及分支系统学的影响(例如分类系统中高级分类单元力求构成单系类群,尽量避免并系类群,摒弃复系类群),传统上的一些概念已发生改变,并且产生了一些新的概念和分类体系,Monilophytes是这一变革中比较重要的新术语。

这里有必要对其溯源以及中文的定名问题做一专门讨论。

2. MonilophytesKenrick和Crane[4]对早期陆生维管植物作了分支系统学研究,在真叶植物亚门(Euphyllophytina)中识别出两个单系类群,其一为种子植物及其基干类型,被称为Radiatopses,其二为真蕨—木贼支系(fern-Equisetum),被称为Moniliformopses。

Radiatopses和Moniliformopses 被作为非正式的分类单元置于真叶植物亚门之下。

Kenrick和Crane的这一划分,来源于Beck和Stein[5]对泥盆纪矿化植物的茎轴解剖结构的深入认识。

Beck 和Stein[5]通过广泛研究,认为在泥盆纪时期,种子植物、真蕨类和楔叶类已经在解剖结构方面发生了分化,种子植物来源于“辐射原生木质部类群”(radiate protoxylem group),即Radiatopses,而后两者来源于“持久原生木质部类群”(permanent protoxylem group),即Monilifor- mopses。

Stein[6]从发育角度阐述了这两个类群的本质不同。

从字面上理解,Radiatopses源自拉丁语“radiatus”(放射状),意指原生木质部位于中柱臂的中间面上,自中柱中央至中柱边缘都有分布,呈放射状;而Monilifor- mopses源自拉丁语“moniliformis”(串珠状),意指原生木质部位于中柱臂的边缘部位,呈串珠状。

可以说,这是古植物学研究对植物系统学所做出的重大贡献。

随后的一些古植物学家、植物学家都沿用了这一两分方案,其内涵也无较大改变。

Duff和Nickrent[7]将Radiatopses 和Moniliformopses视为门下(infradivision)一级的分类单元,在后者之下,又分真蕨纲(Filicopsida)和楔叶纲(Equisetopsida)。

2001年,Pryer等[8]在Nature杂志发表了一篇题为“Horsetails and ferns are a monophyletic group and the closest living relatives to seed plants”的论文,从现生植物的全证据系统发育分析角度,支持将楔叶类、松叶蕨类、薄囊蕨类、箭蕨类和莲座蕨类归入Moniliformopses支系。

由于Pryer等把松叶蕨类也归入这一支系,因此扩大了它的原有内涵。

Pryer等[9]在综述论文中,将Moniliformopses改为更为简练的词Monilophytes。

由此,现生蕨类植物被划分为两个大的单系类群–石松类Lycophytes和其他蕨类植物,即Monilophytes。

Pryer等[8,9]的Monilophytes这一概念(术语)被许多欧美的教课书迅速接受并传播(以其新的内涵,即也包括了松叶蕨类),如Simpson[10]、Judd等[11]。

但是同时期的中文植物学教科书中,却鲜有提及,这不能不说是一种缺憾。

之后的植物学文献中,Moniliformopses 和Monilophytes两个词均有使用,尽管后者更为普遍一些。

Smith等[12]认为,Moniliformopses或Monilo- phytes作为分类单元名称,从未被合格发表过,既没有拉丁描述,也没有被明确定义,所以是非正式的分类单元名称。

Cantino等[13]主要基于Pryer等的谱系关系框架,依据他们所主张的谱系法规(Phylocode),定义了一个正式的分类单元名称:Monilophyta P. D. Cantino & M. J. Donoghue, 2007。

3. Monilophytes的中文名称一些英文(或拉丁文)分类单元的名称,因其涵义会随着研究程度的深入、思维方式的转变而有所改变,所以对它们的中文定名也应随之改变。

Monilophytes 这一概念的产生,反映的是对传统的蕨类植物谱系关系的重新思考和认识,即分支系统学派所要求的分类单元必须是单系的。

Monilophytes存在的必要性,取决于它的单系性是否得到强烈的支持或受到其他证据的挑战。

目前的多方面证据对其单系性是支持的,因此迫使我们不得不思考它的中文称谓。

中文定名的难题是,Monilophytes似乎不能简单地翻译成蕨类植物,因为传统上的蕨类植物应当包括石松类;也似乎不能简单地翻译为真蕨类植物,因为在中文文献中,“真蕨”(ferns sensu stricto)是一个根深蒂固的分类学概念,狭义真蕨类仅是Monilophytes 的一个子集。

这一点也反映在Pryer等[8]的重要论文中,Monilophytes和ferns sensu stricto是包含关系。

国内最早介绍这一术语时,并没有特定的译名(如杨健等[14]、李春香等[15]),反映出中文定名的这一难题。

近年来,部分国外学者倾向于将使用更为广泛的“ferns”一词的内涵扩大(当然,另有一些学者并没有这么做),即广义的真蕨类(ferns sensu lato),用以包括楔叶类、松叶蕨类、薄囊蕨类、箭蕨类和莲座蕨类(如Judd et al.[11]、Smith et al.[12]),这样Monilophytes和ferns所包含的内容便一致了。