高三化学考前复习教案:专题 原子结构与性质

- 格式:docx

- 大小:55.53 KB

- 文档页数:3

高中化学北师大版必修一《原子结构与性质》教案教学目标:1. 理解原子结构的基本概念和原子模型的发展历程。

2. 掌握原子的基本性质,如电子结构、质量数、原子量等。

3. 了解原子核的组成和放射现象,并能解释放射性衰变的规律。

4. 熟悉元素的周期表,理解周期表中元素的排列规律。

教学重点:1. 原子结构的基本概念和原子模型的发展历程。

2. 元素周期表的基本规律和元素的性质。

教学难点:1. 解释放射性衰变的规律。

2. 掌握元素周期表中元素的排列规律。

教学过程:一、导入新课(5分钟)1. 学生回顾上节课学习的内容,回答问题:“你们还记得上节课学习的是什么吗?”二、知识讲解(30分钟)1. 原子结构的基本概念和原子模型的发展历程:a. 介绍原子的基本组成,包括原子核、电子、质子和中子。

b. 简要介绍卢瑟福、汤姆逊和玻尔等科学家对原子模型的贡献,并让学生了解原子模型的发展历程。

2. 元素周期表的基本规律和元素的性质:a. 介绍元素周期表的基本结构,包括周期和族的概念。

b. 解释元素周期表中元素的排列规律,如原子序数递增和电子排布规律。

c. 扩展讲解元素周期表中元素的性质,如金属与非金属的区分等。

三、示范实验(20分钟)1. 分发实验材料,组织学生进行实验,例如用火焰测试法识别金属离子。

2. 指导学生观察实验现象、整理数据,并就实验结果与课堂知识进行对比和分析。

四、讨论与思考(15分钟)1. 引导学生围绕原子结构和元素周期表展开讨论,提出一些探究性问题,如为什么相同元素的原子量会有不同的取值等。

2. 鼓励学生互相交流和分享观点,培养探索和质疑的思维能力。

五、小结与拓展(10分钟)1. 对本节课的重点内容进行小结,并梳理知识框架。

2. 提供拓展阅读材料或引导学生开展相关实践活动,加深对化学知识的理解和应用。

六、课堂练习(15分钟)1. 指导学生完成相关的练习题,包括选择题、填空题和简答题等。

2. 收集学生的答题情况,及时给予指导和反馈。

第一章原子的结构与性质第二节原子的结构与元素的性质教学案【学习目标】1、进一步认识周期表的结构及元素周期律2、能说出元素电离能的涵义,认识主族元素电离能的变化与核外电子排布的关系3、能说出元素电负性的涵义,能应用元素的电负性说明元素的某些性质,解释元素的“对角线”规则。

4、进一步认识物质结构与性质之间的关系,提高分析问题和解决问题的能力【学习重难点】】1.认识物质结构与性质之间的关系2.元素电离能、电负性的涵义及应用【课时安排】3课时预习:教材P13-21,《步步高》导学案P8-13 [学习•探究区】,并完成【活学活用】、【自我•检测区】部分。

第1课时【旧知回顾】《步步高》导学案P8【知识•回顾区】元素周期表的结构(必修2)【新知讲解】一、原子结构与元素周期表【交流思考】《步步高》导学案P8-9【学习•探究区】1、原子核外电子排布与周期、族的划分2、元素周期表的分区,各区元素的电子排布与其性质特点【科学探究】元素的分区和族(1)s区:5,最后的电子填在___________ 上,包括,属于活泼金属,为碱金属和碱土金属;(2)p区:土",最后的电子填在________ 上,包括族元素,为非金属和少数金属;(3)d区:最后的电子填在___________________ 上,包括族元素,为过渡金属;(4)ds区:AD»Wt(n-l)d全充满,最后的电子填在_______________ 上,包括,(5)f区:包括元素____________________________________ 区全是金属元素,非金属元素,主要集中_______________ 区。

主族主要含 _________ 区,副族主要含_______ 区,过渡元素主要含_______ 区。

【小结】S区元素价电子特征排布为nS】~2,价电子数等于族序数。

d区元素价电子排布特征为(n-l)『~8媚卜2;价电子总数等于列序数;ds区元素特征电子排布为(n-l)d%s2,价电子总数等于所在的列序数;p区元素特征电子排布为i^npZ;价电子总数等于主族序数。

原子结构与性质教案教案标题:原子结构与性质教案教学目标:1. 理解原子结构的基本概念,包括原子核、质子、中子和电子的组成。

2. 掌握原子序数、原子量和同位素的概念。

3. 了解原子的电子层结构和电子排布规律。

4. 理解原子性质与电子结构之间的关系。

教学准备:1. 教师准备:教学课件、实验设备、实验材料。

2. 学生准备:教材、笔记本、实验报告。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师可以通过展示一些常见的物质,引发学生对原子结构与性质的兴趣。

2. 提问学生:你知道物质的性质是由什么决定的?二、知识讲解(15分钟)1. 通过教学课件,向学生介绍原子的基本结构,包括原子核、质子、中子和电子的组成。

2. 解释原子序数、原子量和同位素的概念,并给出一些例子进行说明。

3. 介绍原子的电子层结构和电子排布规律,包括主要能级、亚能级和轨道等概念。

三、实验探究(30分钟)1. 将学生分成小组,进行实验探究。

可以选择以下实验之一:a. 用电子束照射物质,观察电子的散射现象,从而了解原子的空间结构。

b. 用放射性同位素进行示踪实验,观察同位素在不同物质中的分布情况,从而了解同位素的性质。

2. 学生进行实验后,进行实验报告的撰写和讨论,总结实验结果与原子结构的关系。

四、概念强化与拓展(15分钟)1. 教师通过提问、讨论等方式,巩固学生对原子结构与性质的理解。

2. 引导学生思考:为什么原子的电子结构与物质的性质有关?3. 通过实例分析,让学生了解不同电子结构对原子性质的影响。

五、课堂小结(5分钟)1. 教师对本节课的内容进行总结,并强调重点。

2. 学生提问、解答疑惑。

六、作业布置1. 布置课后作业,要求学生回答几个与原子结构与性质相关的问题。

2. 鼓励学生自主学习,拓展相关知识。

教学评价:1. 教师观察学生在实验中的表现和实验报告的质量,评价学生对原子结构与性质的理解。

2. 学生完成的课后作业,考察学生对原子结构与性质的掌握程度。

![原子结构与元素的性质教案[五篇范文]](https://uimg.taocdn.com/9fe39a2ae97101f69e3143323968011ca300f782.webp)

原子结构与元素的性质教案[五篇范文]第一篇:原子结构与元素的性质教案原子结构与元素的性质教案教学目标:1、知识与技能:初步掌握元素的性质与原子结构的关系、初步学会总结元素的性质递变规律的能力。

2、过程与方法:自主学习、归纳总结同主族元素的性质;自主探究元素性质与原子结构关系以及同主族性质递变规律。

3、情感态度与价值观:逐步养成勤于思考,勇于探究的科学品质,培养理论联系实际的科学观念和科学态度;树立事物变化是量变引起质变的辨证唯物主义观点。

教学重点、难点:元素周期表中同主族元素性质与原子结构的关系、及同主族元素性质的递变规律。

教学方法:引导——探究——实验。

教学过程:[引入] 元素周期中,为什么把Li、Na、K等元素编在一个族呢?它们的原子结构和性质有什么联系呢?请同学们打开课本第5页,填写第5页的表格,探究碱金属的原子结构。

[投影] 课本第五页表格[板书]1、碱金属元素(1)原子结构[ 师 ] 你能发现碱金属元素原子结构的共同和不同之处吗?[ 生 ] 讨论总结①原子的最外层电子数相同,一个电子;②原子的电子层数逐渐增多;③原子的核电荷数逐渐增多;④原子半径逐渐增大。

[过渡] 我们已经知道碱金属元素原子结构上有相似和不同,那么它们的性质如何呢?是否也有相似和不同呢?[演示] 演示钾与氧气的反应。

[学生] 观察现象,并对比钠与氧气反应的现象。

[总结] ①都熔化成银(银白)色小球,但钾先燃烧;②颜色不同;③钠、钾都易和氧气反应,钾比钠反应剧烈,钾更易与氧气反应。

[演示] 演示钾与水反应的实验[学生] 对比钠、钾和H2O反应,现象有哪些相似和不同?得出怎样的结论?[总结] 浮、熔、游、响、红;K轻微爆炸;钠、钾都易和水反应,钾比钠反应剧烈。

[思考] 通过实验我们知道钠和钾都能和O2、H2O等反应,在反应中Na、K失电子表示出还原性,但钾更易发生反应。

碱金属性质为什么会相似呢?又为什么有不同呢?你认为元素的性质与它们的原子结构有关系吗?[讨论板书](2)化学性质①碱金属元素原子的最外层电子数相同、均为一个电子,它们化学性质相似;②它们都能与O2等非金属单质及水反应,产物中均显+1价。

第一章原子结构与性质复习教案一、课型: 复习课二、授课教师:三、授课班级: 高20XX级12班四、教材分析本章是必修2第一章《物质结构元素周期律》知识的延伸,从构造原理和能量最低原理介绍了原子的核外电子排布以及原子光谱等,并图文并茂地描述了电子云和原子轨道;在原子结构知识的基础上,介绍了元素周期系、元素周期表及元素周期律。

本章的特点是(1) 概念多、数据多、图表多,(2)理论性强,(3)各知识之间有一定的联系。

所以,在进行全章复习时应注意把握重难点,着重复习原子核外电子的构造原理及元素的电离能及元素电负性的周期性变化规律。

五、学情分析1、知识技能方面:本班为高二年级理科班,学生在已有原子结构知识的基础上,具备一步深入地研究原子结构的能力。

2、学习方法方面:经过一年的学习,学生了一定的学习方法,具备了一定的基础知识与能力。

但学生的空间想象力、分析推理能力及抽象概括能力还有待加强。

六、指导思想贯彻新课程理念,积极实施大邑中学“三段六步”课堂教学法,提高课堂效率。

七、设计理念“三段六步”教学法的核心思想是:以生为本、问题中心、能力主线、先学后教、学法指导。

“三段”是“预习、研习、练习”三段,这在学案及教学设计流程中有具体体现。

八、学习目标分析(1)知识与技能:掌握核外电子的构造原理;掌握的电离能及元素电负性等性质的的变化规律(2)过程与方法:通过问题探究和讨论交流,进一步掌握化学理论知识的学习方法──逻辑推理法、抽象思维法、总结归纳法。

(3)情感态度与价值观:学生在问题探究的过程中,通过自主探究、自我查找、自我总结,让学生用发展的眼光看待自我,在认识上和思想方法上都得到提升。

九、教学重难点重难点:核外电子的构造原理;电离能及元素电负性等性质的的变化规律十、“三段六步”课堂教学流程。

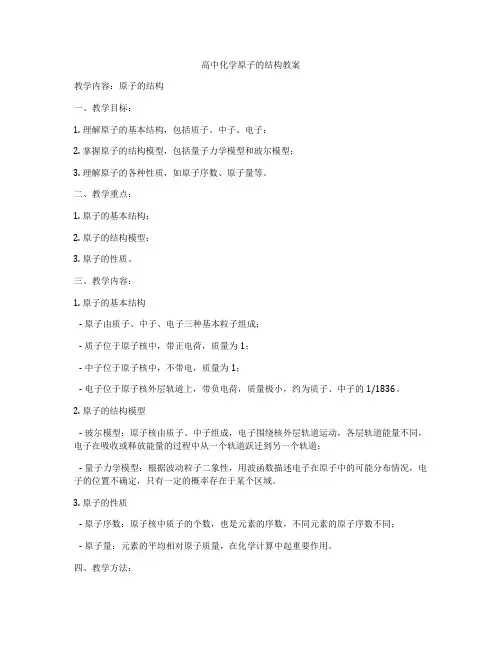

高中化学原子的结构教案教学内容:原子的结构一、教学目标:1. 理解原子的基本结构,包括质子、中子、电子;2. 掌握原子的结构模型,包括量子力学模型和玻尔模型;3. 理解原子的各种性质,如原子序数、原子量等。

二、教学重点:1. 原子的基本结构;2. 原子的结构模型;3. 原子的性质。

三、教学内容:1. 原子的基本结构- 原子由质子、中子、电子三种基本粒子组成;- 质子位于原子核中,带正电荷,质量为1;- 中子位于原子核中,不带电,质量为1;- 电子位于原子核外层轨道上,带负电荷,质量极小,约为质子、中子的1/1836。

2. 原子的结构模型- 玻尔模型:原子核由质子、中子组成,电子围绕核外层轨道运动,各层轨道能量不同,电子在吸收或释放能量的过程中从一个轨道跃迁到另一个轨道;- 量子力学模型:根据波动粒子二象性,用波函数描述电子在原子中的可能分布情况,电子的位置不确定,只有一定的概率存在于某个区域。

3. 原子的性质- 原子序数:原子核中质子的个数,也是元素的序数,不同元素的原子序数不同;- 原子量:元素的平均相对原子质量,在化学计算中起重要作用。

四、教学方法:1. 通过图示、实验等形式展示原子的结构;2. 利用生活中的例子引导学生理解原子的结构模型;3. 提问、讨论的形式激发学生思考,加深理解。

五、教学总结:通过本节课的学习,学生应该掌握原子的基本结构、结构模型和性质,为后续学习化学提供基础知识。

六、作业布置:1. 阅读相关教材,复习本节课内容;2. 完成相关习题,巩固知识点;3. 独立思考,总结学习体会。

原子结构高中化学教案教案标题:原子结构教学内容:1. 原子的发现历程2. 原子结构的组成3. 原子核的组成4. 原子中电子的排布5. 原子的质量数和电荷数教学目标:1. 了解原子结构的基本组成和性质2. 掌握原子核、质子、中子、电子的概念3. 理解原子中电子的排布规律4. 熟练计算原子的质量数和电荷数教学重点:1. 原子结构的组成2. 原子核的组成和性质3. 原子中电子的排布规律教学难点:1. 原子中电子的排布规律2. 原子质量数和电荷数的计算教学准备:1. 教师准备PPT、教学实验器材、教学素材等2. 学生准备笔记本、课本等学习工具教学过程:一、导入(5分钟)教师介绍原子结构的重要性,并简要介绍原子结构的基本组成和性质。

二、讲解原子结构的组成(10分钟)1. 介绍原子核的组成和性质2. 讲解质子、中子、电子的概念3. 探讨原子中电子的排布规律三、实验操作(15分钟)让学生进行原子结构实验,观察原子核、质子、中子、电子的实际情况,并记录实验结果。

四、讲解原子的质量数和电荷数(10分钟)1. 讲解原子的质量数和电荷数的定义2. 讲解如何计算原子的质量数和电荷数五、课堂练习(10分钟)让学生进行相关习题练习,检测他们对原子结构的掌握程度。

六、总结(5分钟)教师对本节课的重点内容进行总结,并展望下节课内容。

教学反思:整节课的设计和实施需要考虑到学生的接受能力和学习水平,要注重学生的主动参与和互动。

同时,教师需要及时发现和解决学生学习中的困难和问题,引导学生掌握原子结构的基本知识和概念。

第1讲原子结构与元素的性质[考纲要求] 1.能规范书写常见元素(1~36号)原子核外电子的电子排布式和电子排布图。

2.运用原子核外电子跃迁等解释某些实际问题。

3.用电离能、电负性等解释元素的某些性质。

4.掌握周期表各区、周期、族的原子核外电子排布规律及元素性质的递变规律。

考点一原子核外电子排布原理1.能层、能级与原子轨道(1)能层(n):在多电子原子中,核外电子的________是不同的,按照电子的________差异将其分成不同能层。

通常用K、L、M、N……表示,能量依次升高。

(2)能级:同一能层里的电子的________也可能不同,又将其分成不同的能级,通常用____________等表示,同一能层里,各能级的能量按__________的顺序升高,即:________________________。

(3)原子轨道:电子云轮廓图给出了电子在__________________的区域。

这种电子云轮廓图称为原子轨道。

原子轨道轨道形状轨道个数sp特别提醒第1能层(K),只有s能级;第2能层(L),有s、p两种能级,p能级上有三个原子轨道p x、p y、p z,它们具有相同的能量;第3能层(M),有s、p、d三种能级。

2.原子核外电子排布的原理(1)能量最低原理:即:电子尽先占有能量低的轨道,然后进入能量高的轨道,使整个原子的能量处于最低状态。

如图为构造原理示意图,亦即基态原子核外电子在原子轨道上的排布顺序图:(2)泡利不相容原理一个原子轨道最多容纳____个电子,并且____________相反。

(3)洪特规则当电子排布在同一能级的不同轨道时,基态原子中的电子总是优先__________________,并且____________相同。

洪特规则特例:当能量相同的原子轨道在________(p6、d10、f14)、________(p3、d5、f7)和________(p0、d0、f0)状态时,体系的能量最低,如:24Cr的电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1。

原子结构与性质【高考新动向】【考纲全景透析】一.原子结构1.能级与能层2.原子轨道3.原子核外电子排布规律⑴构造原理:随着核电荷数递增,大多数元素的电中性基态原子的电子按右图顺序填入核外电子运动轨道(能级),叫做构造原理。

能级交错:由构造原理可知,电子先进入4s轨道,后进入3d轨道,这种现象叫能级交错。

说明:构造原理并不是说4s能级比3d能级能量低(实际上4s能级比3d能级能量高),而是指这样顺序填充电子可以使整个原子的能量最低。

也就是说,整个原子的能量不能机械地看做是各电子所处轨道的能量之和。

(2)能量最低原理现代物质结构理论证实,原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

构造原理和能量最低原理是从整体角度考虑原子的能量高低,而不局限于某个能级。

(3)泡利(不相容)原理:基态多电子原子中,不可能同时存在4个量子数完全相同的电子。

换言之,一个轨道里最多只能容纳两个电子,且电旋方向相反(用“↑↓”表示),这个原理称为泡利(Pauli)原理。

(4)洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道(能量相同)时,总是优先单独占据一个轨道,而且自旋方向相同,这个规则叫洪特(Hund)规则。

比如,p3的轨道式为或,而不是。

洪特规则特例:当p、d、f轨道填充的电子数为全空、半充满或全充满时,原子处于较稳定的状态。

即p0、d0、f0、p3、d5、f7、p6、d10、f14时,是较稳定状态。

前36号元素中,全空状态的有4Be 2s22p0、12Mg 3s23p0、20Ca 4s23d0;半充满状态的有:7N 2s22p3、15P 3s23p3、24Cr 3d 54s1、25Mn 3d54s2、33As 4s24p3;全充满状态的有10Ne 2s22p6、18Ar 3s23p6、29Cu 3d104s1、30Zn 3d104s2、36Kr 4s 24p6。

↑↓↑↓↓↓↑↑↑4. 基态原子核外电子排布的表示方法 (1)电子排布式①用数字在能级符号的右上角表明该能级上排布的电子数,这就是电子排布式,例如K :1s 22s 22p 63s 23p 64s 1。

选修三物质结构与性质第1节原子结构与性质考纲点击1.了解原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布。

了解原子核外电子的运动状态。

2.了解元素电离能、电负性的含义,并能用以说明元素的某些性质。

3.了解原子核外电子在一定条件下会发生跃迁,了解其简单应用。

一、能层与能级1.能层、能级、原子轨道(1)能层多电子原子的核外电子的________是不同的。

按电子的______差异,可将核外电子分成不同的能层。

原子核外电子的每一能层(序号为n)最多可容纳的电子数为________。

(2)能级多电子原子中,同一能层的电子,能量也不同,还可以把它们分成________;同一能层里,能级的能量按__________的顺序升高。

(3)原子轨道电子云轮廓图称为原子轨道。

s电子的原子轨道都是______形的,n s能级上各有____个原子轨道;p电子的原子轨道都是________形的,n p能级上各有____个原子轨道;n d能级上各有____个原子轨道。

随着____________的递增,基态原子的核外电子按照上图中箭头的方向依次排布,即1s,2s,2p,______,____,____,____,____,____,4d,5p……该原理适用于绝大多数基态原子的核外电子排布。

即时训练1 下列说法中错误的是____________。

①在n=3的电子层中,可能有的最多轨道数是8②电子云表示电子在核外单位体积的空间出现的机会多少③3s的能量小于2p的能量④3p的能量小于4p的能量⑤3d的能量小于4s的能量⑥Fe原子中有3f轨道⑦3d轨道最多容纳的电子数小于4d轨道最多容纳的电子数⑧L电子层只有两个能级特别提示:(1)任一能层的能级总是从s能级开始,而且能级数等于该能层序数;(2)以s、p、d、f……排序的各能级可容纳的最多电子数依次为1、3、5、7……的二倍;(3)构造原理中存在着能级交错现象;(4)一定要记住前四周期的能级排布(1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p)。

第一章原子结构与性质第一节原子结构一、开天辟地——原子的诞生现代大爆炸宇宙学理论认为,我们所在的宇宙诞生于一次大爆炸。

大爆炸后约两小时,诞生了大量的、少量的以及极少量的锂。

其后,经过或长或短的发展过程,氢、氦等发生原子核的熔合反应,分期分批地合成其他元素.核外电子排布的一般规律(1)核外电子总是尽量先排布在能量较低的电子层,然后由里向外,依次排布在能量逐步升高的电子层(能量最低原理)。

(2)原子核外各电子层最多容纳个电子。

(3)原于最外层电子数目不能超过个(K层为最外层时不能超过2个电子)。

(4)次外层电子数目不能超过个(K层为次外层时不能超过2个),倒数第三层电子数目不能超过个.说明:以上规律是互相联系的,不能孤立地理解。

例如;当M层是最外层时,最多可排8个电子;当M 层不是最外层时,最多可排18个电子二、能层与能级多电子原子的核外电子的能量是不同的,由内而外可以分为:第一、二、三、四、五、六、七……能层符号表示K、L、M、N、O、P、Q……………………)能级的符号和所能容纳的最多电子数如下:能层K L M N O ……能级最多电子数…各能层电子数……(1)每个能层中,能级符号的顺序是ns、np、nd、nf……(2)任一能层,能级数=能层序数(3)s、p、d、f……可容纳的电子数依次是1、3、5、7……的两倍三、构造原理根据构造原理,只要我们知道原子序数,就可以写出几乎所有元素原子的电子排布。

电子所排的能级顺序:1. 写出17Cl(氯)、21Sc(钪)、35Br(溴)的电子排布氯钪:溴:根据构造原理只要我们知道原子序数,就可以写出元素原子的电子排布,这样的电子排布是基态原子的. 2。

写出1—36号元素的核外电子排布式。

3。

写出1—36号元素的简化核外电子排布式。

4。

画出下列原子的结构示意图:Be、N、Na、Ne、Mg回答下列问题:在这些元素的原子中,最外层电子数大于次外层电子数的有,最外层电子数与次外层电子数相等的有,最外层电子数与电子层数相等的有;L层电子数达到最多的有,K层与M层电子数相等的有.5。

《原子结构与性质》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标(1)了解原子结构的发展历程,认识原子的构成及核外电子的排布规律。

(2)理解能层、能级的概念,掌握能层与能级的关系。

(3)掌握构造原理,能书写常见元素原子的电子排布式。

2、过程与方法目标(1)通过对原子结构模型演变的历史回顾,培养学生分析、归纳和推理的能力。

(2)通过对能层、能级和构造原理的学习,培养学生抽象思维和逻辑推理的能力。

3、情感态度与价值观目标(1)通过对原子结构的探索历程的学习,激发学生对科学的好奇心和探索精神。

(2)培养学生严谨的科学态度和勇于创新的精神。

二、教学重难点1、教学重点(1)原子的构成、能层与能级的概念。

(2)构造原理和电子排布式的书写。

2、教学难点(1)能层、能级的概念及相互关系。

(2)构造原理的理解和应用。

三、教学方法讲授法、讨论法、练习法、多媒体辅助教学法四、教学过程1、导入新课通过展示一些与原子结构相关的图片或视频,如原子弹爆炸、核电站等,引起学生的兴趣,然后提问:“你们知道原子内部是怎样的结构吗?”从而引出本节课的主题——原子结构与性质。

2、原子结构的发展历程(1)简单介绍古希腊哲学家德谟克利特提出的“原子”概念。

(2)讲述道尔顿的实心球模型,强调其认为原子是不可再分的实心球体。

(3)介绍汤姆生的“葡萄干布丁”模型,指出发现了电子,并说明原子是可分的。

(4)讲解卢瑟福的核式结构模型,强调原子的大部分质量集中在原子核上。

(5)最后提及玻尔的原子模型,引出能级的概念。

3、原子的构成(1)展示原子结构的示意图,讲解原子由原子核和核外电子组成。

(2)介绍原子核由质子和中子构成,讲解质子和中子的电性和质量。

(3)通过实例,如氢原子只有一个质子和一个电子,让学生理解原子的构成。

4、能层与能级(1)讲解能层的概念,如同楼层一样,分别为K、L、M、N、O、P、Q 等。

(2)引入能级的概念,以 s、p、d、f 等表示,举例说明同一能层中不同能级的能量差异。

专题二原子结构与性质(两课时)

【考试说明】

1、了解元素第一电离能、电负性等性质的周期性变化规律,了解元素电离能与原子核外电子排布的关系,能根据元素电负性说明周期表中元素金属性和非金属性的周期性变化规律。

2、认识元素周期律的本质。

掌握同一周期、同一主族元素的原子结构与元素性质递变规律的关系。

了解元素(主族和零族)原子结构、在周期表中的位置及其性质递变的规律。

【知识要点】

考点一:原子结构与元素周期表

1、在周期表中同一横行的元素原子所含有的相同。

同一纵行相同。

每一个周期总是由(ns1)开始到(ns2np6)结束.如此循环往复,可见元素周期系的形成是由于的排布发生周期性的重复。

2、随着核电荷数的递增,电子在能级里的填充顺序遵循原理,不同周期里所含元素种类不一定相同,并且随着周期序号的递增,金属元素的种类也逐渐,非金属的种类也逐渐。

3、元素的分区和族

(1)s 区:, 最后的电子填在上, 包括, 属于活泼金属, 为碱金属和碱土金属;(2)p区:, 最后的电子填在上, 包括族元素, 为非金属和少数金属;(3)d区:, 最后的电子填在上, 包括族元素, 为过渡金属;

(4)ds区:, (n—1)d全充满, 最后的电子填在上, 包括, (5)f区:, 包括元素

区全是金属元素,非金属元素主要集中区。

主族主要含区,副族主要含区,过渡元素主要含区。

考点二:元素周期律

1、核外电子排布的周期性变化,2、元素主要化合价的周期性变化,

3、金属性与非金属性,4、原子半径的周期性变化

1电子层数:相同条件下,电子层数越多,半径越大。

2核电荷数:相同条件下,核电荷数越多,半径越小。

3核外电子数:核电荷数相同条件下,核外电子数越多,半径越大。

例题:下列化合物中阳离子半径与阴离子半径比值最小的是()

A、NaF

B、MgI2

C、BaI2

D、KBr

考点三:元素电离能和元素电负性

1、电离能变化规律

(1)分类:

(2)定义:_______________________——转化为___________所需要的___________

(3)元素的第一电离能变化规律

同周期:左→右____________________同主族:上→下___________________

思考:图中哪些元素的第一电离能出现异常?为什么?

思考:为什么原子的逐级电离能越来越大?这些

数据跟钠、镁、铝的化合价有什么联系?

2、电负性的变化规律

(1)提出:

(2)定义:电负性是用来描述不同元素原子___________________________物理量

(3)电负性的变化规律

同一周期,主族元素的电负性_______________,表明_______________增强

同一主族,元素的电负性___________________,表明其______________逐渐减弱(非金属性、氧化性)电负性最大的元素是位于周期表______的______,电负性最小的元素是位于周期表______

(4)电负性的应用

A.确定元素类型(一般>1.8,非金属元素;<1.8,金属元素).

B.确定化学键类型(两元素电负性差值>1.7,离子键;<1.7,共价键).

C.判断元素价态正负(电负性大的为负价,小的为正价).

D.电负性是判断金属性和非金属性强弱的重要参数(表征原子得电子能力强弱).

3、对角线法则:位于左上角和右下角性质相似。

如:Li与Mg,Be与Al,B与Si

【考题在线】

1、下列各组元素,按原子半径依次减小,元素第一电离能逐渐升高的顺序排列的是

A.K、Na、Li B.N、O、C C.Cl、S、P D.Al、Mg、Na

2、(安徽)W、X、Y、Z是周期表前36号元素中的四种常见元素,其原子序数依次增大。

W、Y的氧化物是导致酸雨的主要物质,X的基态原子核外有7个原子轨道填充了电子,Z能形成红色(或砖红色)的Z2O和黑色的ZO两种氧化物。

(1)W位于元素周期表第周期第族。

W的气态氢化物稳定性比H2O(g)(填“强”或“弱”)。

(2)Y的基态原子核外电子排布式是,Y的第一电离能比X的(填“大”或“小”)。

【教学反思】。