陆机《文赋》原文与译文

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:6

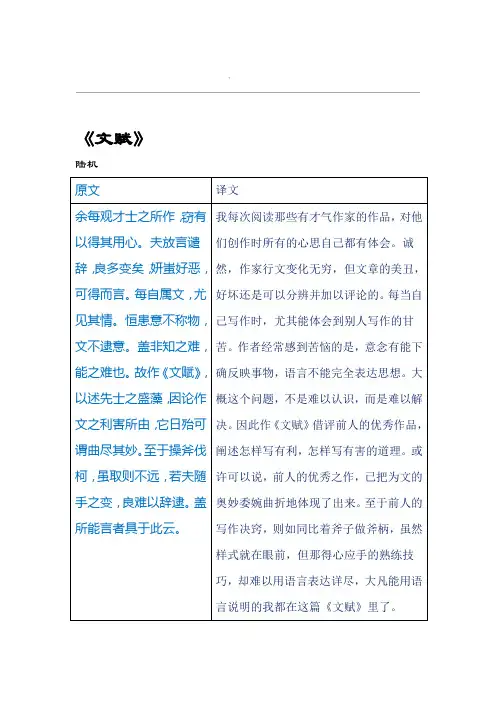

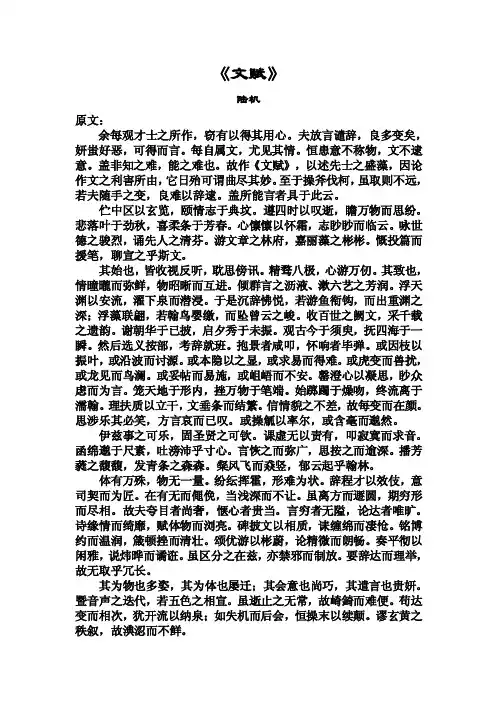

陆机《文赋》译文【原文】余每观才士之所作,窃有以得其用心。

夫放言遣辞,良多变矣,妍蚩好恶,可得而言。

每自属文,尤见其情。

恒患意不称物,文不逮意,盖非知之难,能之难也。

故作《文赋》,以述先士之盛藻,因论作文之利害所由,他日殆可谓曲尽其妙。

至于操斧伐柯,虽取则不远,若夫随手之变,良难以辞逮。

盖所能言者,具于此云尔。

【译文】我每当看到文士的作品,私下领会了他们艺术构思的意图。

他们运用语言表意修辞,变化确实够多的了;文章的美丑好坏,还是可以用语言来评述的。

我每当自己作文,更加体会到作文的甘苦。

常常害怕思想与所表现的客观事物不相吻合,文辞不能表达自己的思想。

这不是“知”的困难,而是写作实践上的困难。

所以我作这篇《文赋》,借以介绍古代作家的美文,论述作文成败的缘由,将来或者可以穷尽文章写作的奥妙。

借鉴古代作家的写作经验,就象拿着斧子砍伐木头做斧柄一样,固然榜样就在眼前,至于笔下的千变万化,的确很难用言辞表达出来。

我所要说的,完全在这篇文章里面了。

【原文】伫中区以玄览,颐情志于典坟。

遵四时以叹逝,瞻万物而思纷;悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。

心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。

咏世德之骏烈,诵先人之清芬。

游文章之林府,嘉丽藻之彬彬,慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文。

【译文】(在创作前的准备阶段,)长久地伫立在天地间深刻观察,在古代典籍中任性情潜化。

随着季节的变迁,他慨叹时光的流逝;看到万物纷呈又思绪纷发。

深秋季节,因树叶零落而感到悲凉;阳春三月看到枝条柔嫩又乐开了花。

有时,心存敬畏,如冰霜在胸;有时,志趣高远,上及行云。

咏唱先贤的丰功伟绩,歌颂古人德行的芳馨。

在文艺的林海中遨游,赞美那优美诗篇的文质彬彬。

有了感受,于是执笔进行写作,把感受在文章中加以敷陈。

【原文】其始也,皆收视反听,耽思傍讯,精鹜八极,心游万仞。

其致也,情瞳昽而弥鲜,物昭晰而互进;倾群言之沥液,漱六艺之芳润;浮天渊以安流,濯下泉而潜浸。

于是沈辞怫悦,若游鱼衔钩而出重渊之深;浮藻联翩,若翰鸟缨缴而坠曾云之峻。

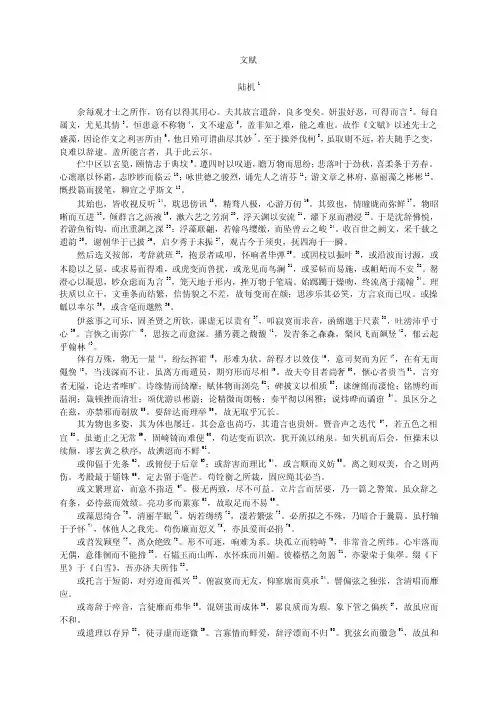

文赋陆机 1余每观才士之所作,窃有以得其用心。

夫其放言遣辞,良多变矣。

妍蚩好恶,可得而言2。

每自属文,尤见其情3。

恒患意不称物4,文不逮意5,盖非知之难,能之难也。

故作《文赋》以述先士之盛藻,因论作文之利害所由6,他日殆可谓曲尽其妙7。

至于操斧伐柯8,虽取则不远,若夫随手之变,良难以辞逮。

盖所能言者,具于此云尔。

伫中区以玄览,颐情志于典坟9。

遵四时以叹逝,瞻万物而思纷;悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。

心凛凛以怀霜,志眇眇而临云10;咏世德之骏烈,诵先人之清芬11;游文章之林府,嘉丽藻之彬彬12。

慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文13。

其始也,皆收视反听14,耽思傍讯15,精骛八极,心游万仞16。

其致也,情曈昽而弥鲜17,物昭晰而互进18,倾群言之沥液19,漱六艺之芳润20,浮天渊以安流21,濯下泉而潜浸22。

于是沈辞怫悦,若游鱼衔钩,而出重渊之深23;浮藻联翩,若翰鸟缨缴,而坠曾云之峻24。

收百世之阙文,采千载之遗韵25,谢朝华于已披26,启夕秀于未振27,观古今于须臾,抚四海于一瞬。

然后选义按部,考辞就班28,抱景者咸叩,怀响者毕弹29。

或因枝以振叶30,或沿波而讨源,或本隐以之显,或求易而得难,或虎变而兽扰,或龙见而鸟澜31,或妥帖而易施,或岨峿而不安32。

罄澄心以凝思,眇众虑而为言33,笼天地于形内,挫万物于笔端。

始踯躅于燥吻,终流离于濡翰34。

理扶质以立干,文垂条而结繁,信情貌之不差,故每变而在颜;思涉乐其必笑,方言哀而已叹。

或操觚以率尔35,或含毫而邈然36。

伊兹事之可乐,固圣贤之所钦,课虚无以责有37,叩寂寞而求音,函绵邈于尺素38,吐滂沛乎寸心39。

言恢之而弥广40,思按之而愈深。

播芳蕤之馥馥41,发青条之森森,粲风飞而飙竖42,郁云起乎翰林43。

体有万殊,物无一量44,纷纭挥霍45,形难为状。

辞程才以效伎46,意司契而为匠47,在有无而僶俛48,当浅深而不让。

虽离方而遁员,期穷形而尽相49。

陆机《文赋》原文与译文陆机的《文赋》是一篇古代文学理论著作,主要探讨了文学创作的规律和方法。

本文将对其原文和译文进行详细解读,以便读者更好地理解这部作品。

一、原文《文赋》原文:吾子监兹昭晰,执是以应之,若兹事之终始,固当立名号,然后论其体性。

是以析理则揄辞以昭之,状物则拟象以写之,拟声则比曲以和之,拟色则设采以记之。

及至气貌山海,声采形文,莫不待丽词以宣其义,而达其意也。

故必使文以尽意,意以称文,情以应物,辞以逮意。

然后,使声之高下,抗坠长短,轻浊抑扬,互节其间。

尔其述志,必由气体,其舒也,则其疏也,其促也,则其密也。

夫神思之速,形不可滞,理不可稽,骖驾而游,扬波而观。

其始也,皆收视反听,耽思旁讯,精骛八极,心游万仞。

其终也,在四维而彷徨,无所不至,及情思所止,然后反中而自得。

二、译文《文赋》译文:我的孩子,你看到这些明白的事理,拿着这个来应对,如果这件事的始终,本来就应该立个名号,然后讨论它的体性。

因此,分析道理就通过辞藻来显示它,描述事物就通过模拟形象来描绘它,模拟声音就通过比曲来调和它,模拟颜色就通过设置色彩来记录它。

至于气貌山海,声采形文,没有不等待华丽辞藻来宣示其意义,传达其意旨的。

所以必须使文辞充分表达意思,意思与文辞相称,情感与事物相应,文辞能够表达意思。

然后,使声音的高低、升降、长短、轻重、抑扬,互相调节其中。

至于述说志向,一定要依据气质,它舒展,就疏朗;它急促,就紧密。

神思的速度,形态不可停留,道理不可稽考,驾驭着马匹游走,扬起波浪观看。

开始时,都收回视线,闭耳不听,沉溺于思考,旁征博引,精神驰骋于八极,心灵游荡于万仞。

结束时,在四维之间徘徊,无所不到,等到情感思绪停止,然后回到中心而自我领悟。

三、解读与赏析陆机的《文赋》不仅是一篇关于文学创作的理论文章,更是一部充满诗意的文学作品。

文章通过对文学创作过程的细致描绘,展现了作者对文学创作的深刻理解和独特见解。

1. 文学的本质与功能在《文赋》中,陆机探讨了文学的本质和功能。

晋代陆机《文赋》原文及译文《文赋》是晋代陆机的文艺理论作品。

该赋序言说明创作缘由和意图,指出“意不称物,文不逮意”的困惑,认为对写作的认识,虽然可以借览前人的经验,但主要靠个人在实践中摸索。

“意物文”与“知能”的各自关系,是写作应处理的两大难题。

接着叙述创作前的准备以及写进入写作过程后,要保持精神意念的高度集中,排除任何杂扰,全心投入构思,充分运用想象和联想,而获得形象准确的语言,极为艰难,要发掘昔日积累,寻求充分表达情志的新颖文辞。

然后论创作立意,并从思想、语辞两方面,说明写作的乐趣,又论述文体多样性的成因,分析十种文种特征,论作文时注意处理的四个问题,说明创作的艰难,最后论艺术灵感及文章的作用。

文赋陆机〔魏晋〕余每观才士之所作,窃有以得其用心。

夫放言遣辞,良多变矣,妍蚩好恶,可得而言。

每自属文,尤见其情。

恒患意不称物,文不逮意。

盖非知之难,能之难也。

故作《文赋》,以述先士之盛藻,因论作文之利害所由,它日殆可谓曲尽其妙。

至于操斧伐柯,虽取则不远,若夫随手之变,良难以辞逮。

盖所能言者具于此云。

【译文】每当我阅读才智之士的作品,自以为对他们创作的用心有所体会。

他们运用语言辞藻,实在有很多变化,但对作品的美丑好坏,还是可以评论的。

每当自己进行写作时,就更能体会其中的甘苦。

我写作时常常害怕自己的构思与所表现的事物不相符,运用文辞不能准确地表达心意,这不是写作的道理难懂,而是实践起来不容易啊。

因此,我写《文赋》讲述前代作家华美丰富的文采,从而论说写文章的得失原由;以后或许可以详尽地探讨其中的奥妙。

至于总结创作规律,就像拿着斧头砍斧柄,虽然取法于前,可随心应手的变化,却是很难用语言表达清楚的。

这是大凡能讲述的,都写在文章中了。

伫中区以玄览,颐情志于典坟。

遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。

悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。

心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。

詠世德之骏烈,诵先人之清芬。

游文章之林府,嘉丽藻之彬彬。

慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文。

陆机《文赋》译文陆机《文赋》译文序言:论创作动机和目的余每观才士之所作,窃有以得其用心。

夫放言遣辞,良多变矣。

妍蚩好恶,可得而言。

每自属文,尤见其情。

恒患意不称物,言不逮意。

盖非知之难,能之难也。

故作《文赋》,以述先士之盛藻,因论作文之利害所由,佗日殆可谓曲尽其妙。

至于操斧伐柯,虽取则不远;若夫随手之变,良难以辞逮。

盖所能言者,具于此云尔。

每当我阅读文士之作,自以为能体会作者的创作用心。

他们遣词造句,确实变化多端。

文章的美丑好怀,可深入体会加以评说。

我自己写作,感受尤深。

常觉困惑之处:构思的形象与外物不能相称,写成的文章表达不出构思的形象。

大概知道此理不难,要做到方感困难。

因此,我作《文赋》,就是阐述作者的创作用心,借此谈谈创作的成败关键,以后也许可更精确地把握创作奥妙。

至于向前人学习,虽然模范就在眼前,但随机应变,实在难以言表。

我所能讲出的创作体会,都在这里。

一、论创作准备和基础伫中区以玄览,颐情志于典坟。

遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。

悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。

心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。

咏世德之骏烈,诵先人之清芬。

游文章之林府,嘉丽藻之彬彬。

慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文。

伫立天地仔细观察,沉湎典籍陶冶情志。

依节序变化感叹光阴流失,观万物纷繁涌现连绵思绪。

为深秋叶落而伤感,为阳春芽发而欣慰。

心存敬畏而怀冰霜的情志,志趣高远而薄高远的白云。

歌颂前辈的嘉行懿德,诵读古人的名品佳作。

尽情游嬉于文章之林,赞赏文辞优美的篇章。

心有所感,毅然动笔作文。

二、论构思和想象其始也,皆收视反听,耽思傍讯,精骛八极,心游万仞。

其致也,情曈昽(tong long)[i]而弥鲜,物昭晰而互进。

倾群言之沥液,漱六艺之芳润。

浮天渊以安流,濯下泉而潜浸。

于是沈辞怫悦,若游鱼衔钩而出重渊之深;浮藻联翩,若翰鸟缨缴(zhuo)而坠曾云之峻。

收百世之阙文,采千载之遗韵。

谢朝华于已披,启夕秀于未振。

观古今于须臾,抚四海于一瞬。

创作开始,要停止视听,多方思虑探讯,精神飞驰于八极之远,思想游荡于万仞之高。

陆机《文赋》原文、完整译文及注解陆机《文赋》原文、完整译文及注解本文在参考古诗文网以及其它来源的译文和注释后,对其译文、注释和评点进行了必要的增补、校订和调整,并对文中某些字词加以注音。

陆机(261-303),字士衡,吴郡吴县(今江苏苏州)人,西晋文学家,孙吴丞相陆逊之孙、大司马陆抗之子。

太康元年(280年)孙吴灭亡后出仕西晋,任太傅祭酒、吴国郎中令、著作郎、平原内史等职,世称“陆平原”,后死于“八王之乱”。

陆机还是一位杰出的书法家,他的《平复帖》是中古代存世最早的名人书法真迹。

提要该赋序言说明创作缘由和意图,指出“意不称物,文不逮意”的困惑,认为对写作的认识,虽然可以借览前人的经验,但主要靠个人在实践中摸索。

接着叙述创作前的准备:精神意念要高度集中,排除任何杂扰,全心构思。

创作时为了获得准确生动的语言,要发掘昔日积累,寻求充分表达情志的新颖文辞。

然后论创作立意,并从思想、语辞两方面,说明写作的乐趣。

文章还论述了文体多样性的成因以及十种体裁的特征,需要注意处理的四个问题。

最后论艺术灵感及文章的功用。

原文文赋余每观才士之所作,窃有以得其用心1。

夫放言遣辞,良多变矣,妍蚩(y án chī)好恶(hào wù)2,可得而言。

每自属文,尤见其情,恒患意不称物,文不逮意3,盖非知之难,能之难也4。

故作文赋,以述先士之盛藻(zǎo),因论作文之利害所由,佗日(tuó rì)殆可谓曲尽其妙5。

至於操斧伐柯(kē),虽取则不远,若夫随手之变,良难以辞逮,盖所能言者,具於此云尔6。

译文和赏析我每次阅读有才气作家的作品,私自以为懂得了他们创作时的苦心。

他们的造句遣词实在是变化无穷,但文章的美丑好坏还是可以分辨并加以评论的。

每当自己写作时,尤其能体会到其中的情形,总是害怕所要表达的意思与所表现的事物不能相称,写出的文辞不能切合构思时的立意。

这不是懂得道理的困难,而是写作时能力上达不到的困难啊。

《文赋》陆机原文:余每观才士之所作,窃有以得其用心。

夫放言谴辞,良多变矣,妍蚩好恶,可得而言。

每自属文,尤见其情。

恒患意不称物,文不逮意。

盖非知之难,能之难也。

故作《文赋》,以述先士之盛藻,因论作文之利害所由,它日殆可谓曲尽其妙。

至于操斧伐柯,虽取则不远,若夫随手之变,良难以辞逮。

盖所能言者具于此云。

伫中区以玄览,颐情志于典坟。

遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。

悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。

心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。

咏世德之骏烈,诵先人之清芬。

游文章之林府,嘉丽藻之彬彬。

慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文。

其始也,皆收视反听,耽思傍讯。

精骛八极,心游万仞。

其致也,情曈曨而弥鲜,物昭晰而互进。

倾群言之沥液、漱六艺之芳润。

浮天渊以安流,濯下泉而潜浸。

于是沉辞怫悦,若游鱼衔钩,而出重渊之深;浮藻联翩,若翰鸟婴缴,而坠曾云之峻。

收百世之阙文,采千载之遗韵。

谢朝华于已披,启夕秀于未振。

观古今于须臾,抚四海于一瞬。

然后选义按部,考辞就班。

抱景者咸叩,怀响者毕弹。

或因枝以振叶,或沿波而讨源。

或本隐以之显,或求易而得难。

或虎变而兽扰,或龙见而鸟澜。

或妥帖而易施,或岨峿而不安。

罄澄心以凝思,眇众虑而为言。

笼天地于形内,挫万物于笔端。

始踯躅于燥吻,终流离于濡翰。

理扶质以立干,文垂条而结繁。

信情貌之不差,故每变而在颜。

思涉乐其必笑,方言哀而已叹。

或操觚以率尔,或含毫而邈然。

伊兹事之可乐,固圣贤之可钦。

课虚无以责有,叩寂寞而求音。

函绵邈于尺素,吐滂沛乎寸心。

言恢之而弥广,思按之而逾深。

播芳蕤之馥馥,发青条之森森。

粲风飞而猋竖,郁云起乎翰林。

体有万殊,物无一量。

纷纭挥霍,形难为状。

辞程才以效伎,意司契而为匠。

在有无而僶俛,当浅深而不让。

虽离方而遯圆,期穷形而尽相。

故夫夸目者尚奢,惬心者贵当。

言穷者无隘,论达者唯旷。

诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。

碑披文以相质,诔缠绵而凄怆。

铭博约而温润,箴顿挫而清壮。

颂优游以彬蔚,论精微而朗畅。

奏平彻以闲雅,说炜晔而谲诳。

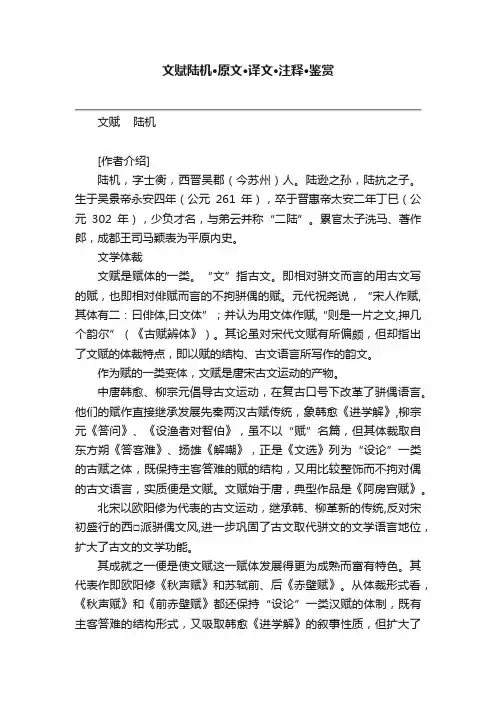

文赋陆机·原文·译文·注释·鉴赏文赋陆机[作者介绍]陆机,字士衡,西晋吴郡(今苏州)人。

陆逊之孙,陆抗之子。

生于吴景帝永安四年(公元261年),卒于晋惠帝太安二年丁巳(公元302年),少负才名,与弟云并称“二陆”。

累官太子洗马、著作郎,成都王司马颖表为平原内史。

文学体裁文赋是赋体的一类。

“文”指古文。

即相对骈文而言的用古文写的赋,也即相对俳赋而言的不拘骈偶的赋。

元代祝尧说,“宋人作赋,其体有二:曰俳体,曰文体”;并认为用文体作赋,“则是一片之文,押几个韵尔”(《古赋辨体》)。

其论虽对宋代文赋有所偏颇,但却指出了文赋的体裁特点,即以赋的结构、古文语言所写作的韵文。

作为赋的一类变体,文赋是唐宋古文运动的产物。

中唐韩愈、柳宗元倡导古文运动,在复古口号下改革了骈偶语言。

他们的赋作直接继承发展先秦两汉古赋传统,象韩愈《进学解》,柳宗元《答问》、《设渔者对智伯》,虽不以“赋”名篇,但其体裁取自东方朔《答客难》、扬雄《解嘲》,正是《文选》列为“设论”一类的古赋之体,既保持主客答难的赋的结构,又用比较整饰而不拘对偶的古文语言,实质便是文赋。

文赋始于唐,典型作品是《阿房宫赋》。

北宋以欧阳修为代表的古文运动,继承韩、柳革新的传统,反对宋初盛行的西□派骈偶文风,进一步巩固了古文取代骈文的文学语言地位,扩大了古文的文学功能。

其成就之一便是使文赋这一赋体发展得更为成熟而富有特色。

其代表作即欧阳修《秋声赋》和苏轼前、后《赤壁赋》。

从体裁形式看,《秋声赋》和《前赤壁赋》都还保持“设论”一类汉赋的体制,既有主客答难的结构形式,又吸取韩愈《进学解》的叙事性质,但扩大了叙事部分,增加了写景抒情部分。

而《后赤壁赋》则几乎完全摆脱汉赋体制的影响,独创地构思了夜游赤壁、攀登峰顶、泛舟长江及遇鹤梦鹤的情节。

以这三篇为代表的宋代文赋的共同特点是,融写景、抒情、叙事、议论于一体,用相当整饬的古文语言写作铿锵和谐的韵文。

陆机《文赋》原文、完整翻译及评析陆机(261年-303年),字机伯,是东晋时期的文学家和文论家。

他的代表作品之一就是《文赋》。

下面将为您提供《文赋》的原文、完整翻译及评析。

原文山融融兮水驰驰。

悠哉铺翳之幽薟,阳驷三绕多奇池。

下有冯唐胡童之浦,上自王母解甲之时。

千尺乎怒髯之盖,百匀乎珠玉之璣。

裂火冠兮腾流烛,环金冕兮骖踶 。

出騑辔之璧车,坐骑寝兮南国。

著赤幘兮刺白襞, 青荇兮夜舞。

飞吖拳兮舴艋翄,建敕印兮王者自如。

纷景耀兮蹑晓之风,拟容之花兮曼与之舞。

磴溪洁兮介之舟,立龙孤兮水有馀。

完整翻译山高而融融,水流而驰驰。

啊,多么宜人的幽薇河,阳驷绕着它周旋,形成了奇特的池塘。

在下面,是冯唐和胡童驶船的浦口;在上面,是王母解下甲胄的那一刻。

那山顶高达千尺,覆盖着浓密而怒气冲天的胡须;而山底下的那百段珠玉串联的璣,犹如百道匀称的光芒。

冠上燃烧着火焰,犹如腾云而上的烛光;头戴金冕,骖踏着美丽的马蹄。

从华丽的玉车上走下来,坐骑卧于南方。

穿着赤色罗裙,刺绣白色襞,踩着青荇,在夜晚中舞蹈。

手拿快速的船桨,执掌王者的印章。

光彩万丈地踏着早晨的清风,舞动美丽的花朵,曼妙地演绎。

洁净的小溪崎岖而幽深,孤独站立在水面上的巍峨山脉。

评析《文赋》是陆机埋没在东晋末年的杂篇之中的一篇佳作,它以丰富的联想和形象的表述展现了作者丰富的情感和想象力。

整篇文章以山水景色和王者形象为主线,通过对自然景物的描绘,展现了作者对美的追求和对人生理想的思考。

作者运用生动的形容词和形象的动词,使文中的景物栩栩如生,给人以视觉和感官的享受。

同时,文章中也融入了一些神话传说和历史典故,使整篇文章更具韵味和深意。

可以说,《文赋》凭借其华丽的语言和丰富的意象,展现了陆机的高超文学才华,是中国古代文学的一颗明珠。

它不仅具有审美的价值,还蕴含着深沉的思想和哲理,值得我们深入品味和研究。

文赋原文、翻译及赏析文赋魏晋:陆机余每观才士之所作,窃有以得其用心。

夫放言谴辞,良多变矣,妍蚩好恶,可得而言。

每自属文,尤见其情。

恒患意不称物,文不逮意。

盖非知之难,能之难也。

故作《文赋》,以述先士之盛藻,因论作文之利害所由,它日殆可谓曲尽其妙。

至于操斧伐柯,虽取则不远,若夫随手之变,良难以辞逮。

盖所能言者具于此云。

佇中区以玄览,颐情志于典坟。

遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。

悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。

心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。

詠世德之骏烈,诵先人之清芬。

游文章之林府,嘉丽藻之彬彬。

慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文。

其始也,皆收视反听,耽思傍讯。

精骛八极,心游万仞。

其致也,情曈曨而弥鲜,物昭晰而互进。

倾群言之沥液、漱六艺之芳润。

浮天渊以安流,濯下泉而潜浸。

于是沉辞怫悦,若游鱼衔钩,而出重渊之深;浮藻联翩,若翰鸟婴缴,而坠曾云之峻。

收百世之阙文,採千载之遗韻。

谢朝华于已披,启夕秀于未振。

观古今于须臾,抚四海于一瞬。

然后选义按部,考辞就班。

抱景者咸叩,怀响者毕弹。

或因枝以振叶,或沿波而讨源。

或本隐以之显,或求易而得难。

或虎变而兽扰,或龙见而鸟澜。

或妥帖而易施,或岨峿而不安。

罄澄心以凝思,眇众虑而为言。

笼天地于形内,挫万物于笔端。

始躑躅于燥吻,终流离于濡翰。

理扶质以立干,文垂条而结繁。

信情貌之不差,故每变而在颜。

思涉乐其必笑,方言哀而已叹。

或操觚以率尔,或含毫而邈然。

伊兹事之可乐,固圣贤之可钦。

课虚无以责有,叩寂寞而求音。

函绵邈于尺素,吐滂沛乎寸心。

言恢之而弥广,思按之而逾深。

播芳蕤之馥馥,发青条之森森。

粲风飞而猋竖,郁云起乎翰林。

体有万殊,物无一量。

纷纭挥霍,形难为状。

辞程才以效伎,意司契而为匠。

在有无而僶俛,当浅深而不让。

虽离方而遯圆,期穷形而尽相。

故夫夸目者尚奢,惬心者贵当。

言穷者无隘,论达者唯旷。

诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。

碑披文以相质,诔缠绵而悽怆。

铭博约而温润,箴顿挫而清壮。

颂优游以彬蔚,论精微而朗畅。

文赋原文及翻译日常学习中,大家或多或少都避免不了阅读课文,阅读有利于提升我们的文学素养,以下是小编为大家收集的关于文赋原文及翻译课文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

文赋魏晋.陆机余每观才士之所作,窃有以得其用心。

夫放言谴辞,良多变矣,妍蚩好恶,可得而言。

每自属文,尤见其情。

恒患意不称物,文不逮意。

盖非知之难,能之难也。

故作《文赋》,以述先士之盛藻,因论作文之利害所由,它日殆可谓曲尽其妙。

至于操斧伐柯,虽取则不远,若夫随手之变,良难以辞逮。

盖所能言者具于此云。

佇中区以玄览,颐情志于典坟。

遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。

悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。

心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。

詠世德之骏烈,诵先人之清芬。

游文章之林府,嘉丽藻之彬彬。

慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文。

其始也,皆收视反听,耽思傍讯。

精骛八极,心游万仞。

其致也,情曈曨而弥鲜,物昭晰而互进。

倾群言之沥液、漱六艺之芳润。

浮天渊以安流,濯下泉而潜浸。

于是沉辞怫悦,若游鱼衔钩,而出重渊之深;浮藻联翩,若翰鸟婴缴,而坠曾云之峻。

收百世之阙文,採千载之遗韻。

谢朝华于已披,启夕秀于未振。

观古今于须臾,抚四海于一瞬。

然后选义按部,考辞就班。

抱景者咸叩,怀响者毕弹。

或因枝以振叶,或沿波而讨源。

或本隐以之显,或求易而得难。

或虎变而兽扰,或龙见而鸟澜。

或妥帖而易施,或岨峿而不安。

罄澄心以凝思,眇众虑而为言。

笼天地于形内,挫万物于笔端。

始躑躅于燥吻,终流离于濡翰。

理扶质以立干,文垂条而结繁。

信情貌之不差,故每变而在颜。

思涉乐其必笑,方言哀而已叹。

或操觚以率尔,或含毫而邈然。

伊兹事之可乐,固圣贤之可钦。

课虚无以责有,叩寂寞而求音。

函绵邈于尺素,吐滂沛乎寸心。

言恢之而弥广,思按之而逾深。

播芳蕤之馥馥,发青条之森森。

粲风飞而猋竖,郁云起乎翰林。

体有万殊,物无一量。

纷纭挥霍,形难为状。

辞程才以效伎,意司契而为匠。

在有无而僶俛,当浅深而不让。

虽离方而遯圆,期穷形而尽相。

故夫夸目者尚奢,惬心者贵当。

陆机《文赋》原文、完整译文及注解本文在参考古诗文网以及其它来源的译文和注释后,对其译文、注释和评点进行了必要的增补、校订和调整,并对文中某些字词加以注音。

陆机(261-303),字士衡,吴郡吴县(今江苏苏州)人,西晋文学家,孙吴丞相陆逊之孙、大司马陆抗之子。

太康元年(280年)孙吴灭亡后出仕西晋,任太傅祭酒、吴国郎中令、著作郎、平原内史等职,世称“陆平原”,后死于“八王之乱”。

陆机还是一位杰出的书法家,他的《平复帖》是中古代存世最早的名人书法真迹。

提要该赋序言说明创作缘由和意图,指出“意不称物,文不逮意”的困惑,认为对写作的认识,虽然可以借览前人的经验,但主要靠个人在实践中摸索。

接着叙述创作前的准备:精神意念要高度集中,排除任何杂扰,全心构思。

创作时为了获得准确生动的语言,要发掘昔日积累,寻求充分表达情志的新颖文辞。

然后论创作立意,并从思想、语辞两方面,说明写作的乐趣。

文章还论述了文体多样性的成因以及十种体裁的特征,需要注意处理的四个问题。

最后论艺术灵感及文章的功用。

原文文赋余每观才士之所作,窃有以得其用心1。

夫放言遣辞,良多变矣,妍蚩(y án chī)好恶(hào wù)2,可得而言。

每自属文,尤见其情,恒患意不称物,文不逮意3,盖非知之难,能之难也4。

故作文赋,以述先士之盛藻(zǎo),因论作文之利害所由,佗日(tuó rì)殆可谓曲尽其妙5。

至於操斧伐柯(kē),虽取则不远,若夫随手之变,良难以辞逮,盖所能言者,具於此云尔6。

译文和赏析我每次阅读有才气作家的作品,私自以为懂得了他们创作时的苦心。

他们的造句遣词实在是变化无穷,但文章的美丑好坏还是可以分辨并加以评论的。

每当自己写作时,尤其能体会到其中的情形,总是害怕所要表达的意思与所表现的事物不能相称,写出的文辞不能切合构思时的立意。

这不是懂得道理的困难,而是写作时能力上达不到的困难啊。

因此作《文赋》评述前人的优秀作品,阐释作文成败的缘由,以后或许可以委婉穷尽文章写作的奥妙。