中国文化导论(第二版)-【本科课程PPT】-中国文化导论 A

- 格式:doc

- 大小:68.50 KB

- 文档页数:4

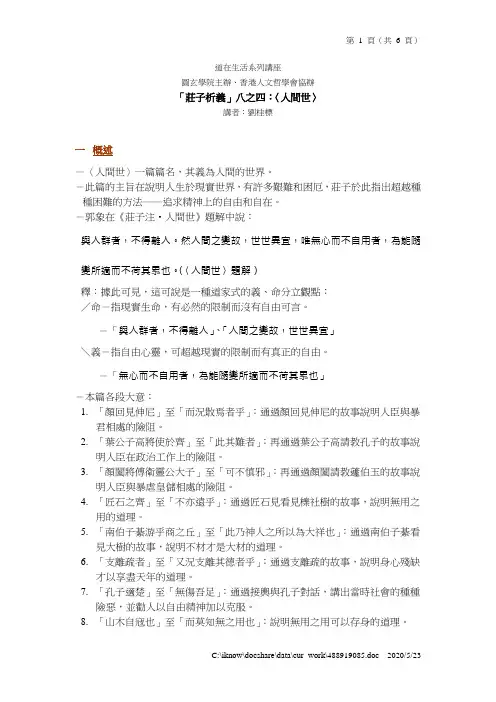

道在生活系列講座圓玄學院主辦、香港人文哲學會協辦「莊子析義」八之四:〈人間世〉講者:劉桂標一概述-〈人間世〉一篇篇名,其義為人間的世界。

-此篇的主旨在說明人生於現實世界,有許多艱難和困厄,莊子於此指出超越種種困難的方法──追求精神上的自由和自在。

-郭象在《莊子注‧人間世》題解中說:與人群者,不得離人。

然人間之變故,世世異宜,唯無心而不自用者,為能隨變所適而不荷其累也。

(〈人間世〉題解)釋:據此可見,這可說是一種道家式的義、命分立觀點:/命-指現實生命,有必然的限制而沒有自由可言。

-「與人群者,不得離人」、「人間之變故,世世異宜」\義-指自由心靈,可超越現實的限制而有真正的自由。

-「無心而不自用者,為能隨變所適而不荷其累也」-本篇各段大意:1.「顏回見伸尼」至「而況散焉者乎」:通過顏回見伸尼的故事說明人臣與暴君相處的險阻。

2.「葉公子高將使於齊」至「此其難者」:再通過葉公子高請教孔子的故事說明人臣在政治工作上的險阻。

3.「顏闔將傅衛靈公大子」至「可不慎邪」:再通過顏闔請教蘧伯玉的故事說明人臣與暴虐皇儲相處的險阻。

4.「匠石之齊」至「不亦遠乎」:通過匠石見看見櫟社樹的故事,說明無用之用的道理。

5.「南伯子綦游乎商之丘」至「此乃神人之所以為大祥也」:通過南伯子綦看見大樹的故事,說明不材才是大材的道理。

6.「支離疏者」至「又況支離其德者乎」:通過支離疏的故事,說明身心殘缺才以享盡天年的道理。

7.「孔子適楚」至「無傷吾足」:通過接輿與孔子對話,講出當時社會的種種險惡,並勸人以自由精神加以克服。

8.「山木自寇也」至「而莫知無之用也」:說明無用之用可以存身的道理。

第1、2、3、7段主要講命的領域,第4、5、6、8段主要講義的領域。

二莊子的命運觀I 道家式的義命分立觀點-儒家說命運、命限時,可說是一種義命分立的觀點。

其較精確的說法見諸孟子:孟子曰﹕「求則得之。

舍則失之﹔是求有益於得也,求在我者也。

求之有道,得之有命﹔是求無益於得也,求在外者也。

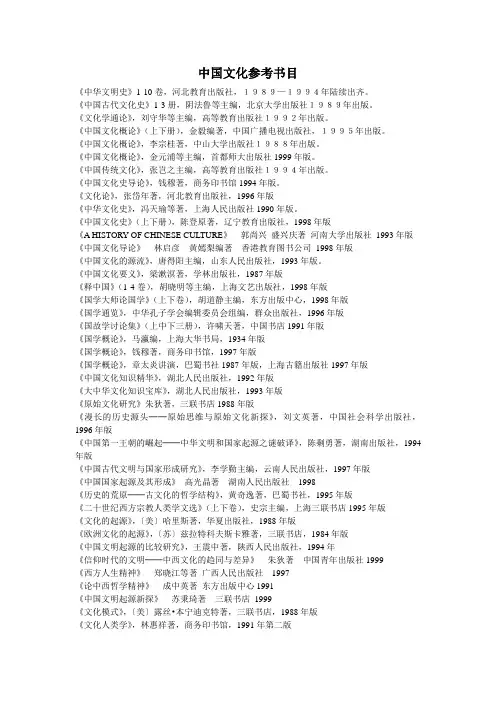

中国文化参考书目《中华文明史》1-10卷,河北教育出版社,1989—1994年陆续出齐。

《中国古代文化史》1-3册,阴法鲁等主编,北京大学出版社1989年出版。

《文化学通论》,刘守华等主编,高等教育出版社1992年出版。

《中国文化概论》(上下册),金毅编著,中国广播电视出版社,1995年出版。

《中国文化概论》,李宗桂著,中山大学出版社1988年出版。

《中国文化概论》,金元浦等主编,首都师大出版社1999年版。

《中国传统文化》,张岂之主编,高等教育出版社1994年出版。

《中国文化史导论》,钱穆著,商务印书馆1994年版。

《文化论》,张岱年著,河北教育出版社,1996年版《中华文化史》,冯天瑜等著,上海人民出版社1990年版。

《中国文化史》(上下册),陈登原著,辽宁教育出版社,1998年版《A HISTORY OF CHINESE CULTURE》郭尚兴盛兴庆著河南大学出版社1993年版《中国文化导论》林启彦黄嫣梨编著香港教育图书公司1998年版《中国文化的源流》,唐得阳主编,山东人民出版社,1993年版。

《中国文化要义》,梁漱溟著,学林出版社,1987年版《释中国》(1-4卷),胡晓明等主编,上海文艺出版社,1998年版《国学大师论国学》(上下卷),胡道静主编,东方出版中心,1998年版《国学通览》,中华孔子学会编辑委员会组编,群众出版社,1996年版《国故学讨论集》(上中下三册),许啸天著,中国书店1991年版《国学概论》,马瀛编,上海大华书局,1934年版《国学概论》,钱穆著,商务印书馆,1997年版《国学概论》,章太炎讲演,巴蜀书社1987年版,上海古籍出版社1997年版《中国文化知识精华》,湖北人民出版社,1992年版《大中华文化知识宝库》,湖北人民出版社,1993年版《原始文化研究》朱狄著,三联书店1988年版《漫长的历史源头──原始思维与原始文化新探》,刘文英著,中国社会科学出版社,1996年版《中国第一王朝的崛起──中华文明和国家起源之谜破译》,陈剩勇著,湖南出版社,1994年版《中国古代文明与国家形成研究》,李学勤主编,云南人民出版社,1997年版《中国国家起源及其形成》高光晶著湖南人民出版社1998《历史的荒原──古文化的哲学结构》,黄奇逸著,巴蜀书社,1995年版《二十世纪西方宗教人类学文选》(上下卷),史宗主编,上海三联书店1995年版《文化的起源》,〔美〕哈里斯著,华夏出版社,1988年版《欧洲文化的起源》,〔苏〕兹拉特科夫斯卡雅著,三联书店,1984年版《中国文明起源的比较研究》,王震中著,陕西人民出版社,1994年《信仰时代的文明──中西文化的趋同与差异》朱狄著中国青年出版社1999《西方人生精神》郑晓江等著广西人民出版社1997《论中西哲学精神》成中英著东方出版中心1991《中国文明起源新探》苏秉琦著三联书店1999《文化模式》,〔美〕露丝•本宁迪克特著,三联书店,1988年版《文化人类学》,林惠祥著,商务印书馆,1991年第二版《文化社会学》,司马云杰著,山东人民出版社,1990年版《结构人类学》,〔法〕斯特劳斯著,文化艺术出版社,1989年版《中国人文精神之发展》唐君毅广西师大出版社2005 年版《人文精神之重建》(一、二)唐君毅广西师大出版社2005《中国地域文化论》,陈侃言等著,广州出版社1994年出版。

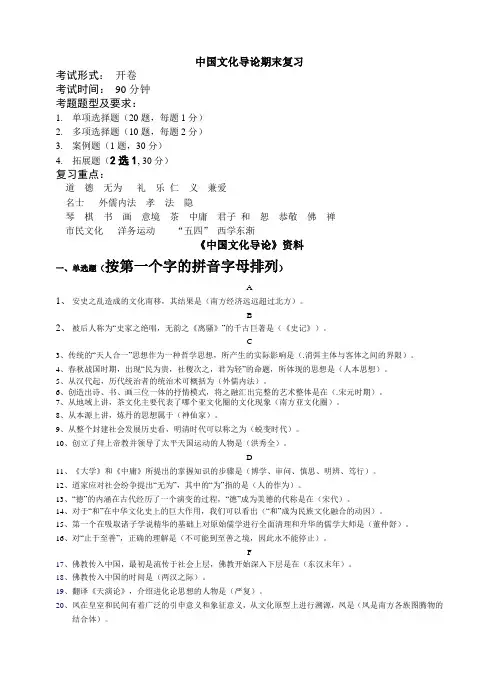

中国文化导论期末复习考试形式:开卷考试时间:90分钟考题题型及要求:1.单项选择题(20题,每题1分)2.多项选择题(10题,每题2分)3.案例题(1题,30分)4.拓展题(2选1, 30分)复习重点:道德无为礼乐仁义兼爱名士外儒内法孝法隐琴棋书画意境茶中庸君子和恕恭敬佛禅市民文化洋务运动“五四”西学东渐《中国文化导论》资料一、单选题(按第一个字的拼音字母排列)A1、安史之乱造成的文化南移,其结果是(南方经济远远超过北方)。

B2、被后人称为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的千古巨著是(《史记》)。

C3、传统的“天人合一”思想作为一种哲学思想,所产生的实际影响是(.消弭主体与客体之间的界限)。

4、春秋战国时期,出现“民为贵,社稷次之,君为轻”的命题,所体现的思想是(人本思想)。

5、从汉代起,历代统治者的统治术可概括为(外儒内法)。

6、创造出诗、书、画三位一体的抒情模式,将之融汇出完整的艺术整体是在(.宋元时期)。

7、从地域上讲,茶文化主要代表了哪个亚文化圈的文化现象(南方亚文化圈)。

8、从本源上讲,炼丹的思想属于(神仙家)。

9、从整个封建社会发展历史看,明清时代可以称之为(蜕变时代)。

10、创立了拜上帝教并领导了太平天国运动的人物是(洪秀全)。

D11、《大学》和《中庸》所提出的掌握知识的步骤是(博学、审问、慎思、明辨、笃行)。

12、道家应对社会纷争提出“无为”,其中的“为”指的是(人的作为)。

13、“德”的内涵在古代经历了一个演变的过程,“德”成为美德的代称是在(宋代)。

14、对于“和”在中华文化史上的巨大作用,我们可以看出(“和”成为民族文化融合的动因)。

15、第一个在吸取诸子学说精华的基础上对原始儒学进行全面清理和升华的儒学大师是(董仲舒)。

16、对“止于至善”,正确的理解是(不可能到至善之境,因此永不能停止)。

F17、佛教传入中国,最初是流传于社会上层,佛教开始深入下层是在(东汉末年)。

18、佛教传入中国的时间是(两汉之际)。

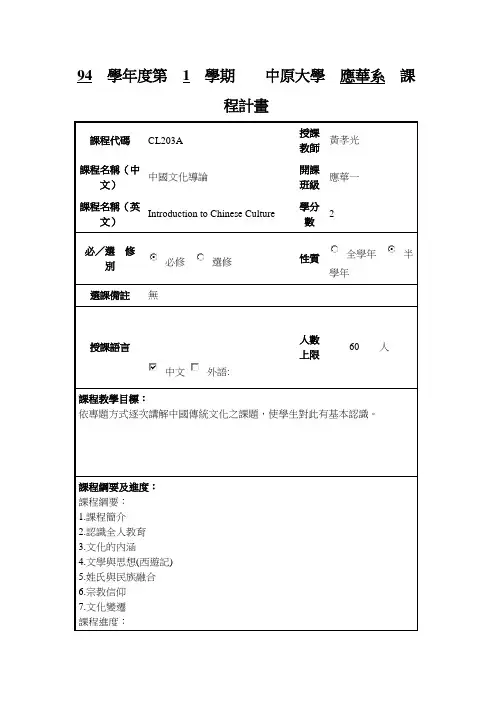

94 學年度第 1 學期 中原大學 應華系 課程計畫課程代碼CL203A 授課教師 黃孝光 課程名稱(中文)中國文化導論 開課班級 應華一 課程名稱(英文)Introduction to Chinese Culture 學分數 2 必/選 修別必修 選修 性質 全學年 半學年 選課備註 無 授課語言中文外語: 人數上限60 人 課程教學目標: 依專題方式逐次講解中國傳統文化之課題,使學生對此有基本認識。

課程綱要及進度:課程綱要:1.課程簡介2.認識全人教育3.文化的內涵4.文學與思想(西遊記)5.姓氏與民族融合6.宗教信仰7.文化變遷課程進度:週次日期內容備註1 9/13 頑石點頭─課程簡介宣佈分組、參觀圖書館展覽2 9/20 認識全人教育完成分組3 9/27 文化的內涵、民族融合4 10/4 文學與思想(西遊記)5 10/11 專題演講改至10/12於演藝廳6 10/18 宗教信仰7 10/25 參與通識活動改至11/3 19:00音樂廳朱宗慶打擊樂園8 11/1 溫書假9 11/8 期中考期中考週(停課)10 11/15 口頭報告報告1、2交個人自傳30%11 11/22 口頭報告報告3、412 11/29 口頭報告報告5、613 12/6 口頭報告報告7、814 12/13 口頭報告報告9、1015 12/20 節期慶典(歡樂聖誕)16 12/27 全體總動員(書面評鑑) 最後上課日(書面評鑑)學習腳?英文課程簡介:1.課程簡介2.認識全人教育3.文化的內涵4.文學與思想(西遊記)5.姓氏與民族融合6.宗教信仰7.文化變遷授課方式:演講討論設計研究遠距教學上機實習教科書(書名/作者/出版社/出版日期):盧建榮、林麗月中國文化史五南出版社韋政通中國文化概論參考書(書名/作者/出版社/出版日期):(空白)考核項目及評分標準、比例:個人自傳30%出席20%書面報告20%學習腳蹤30%電子信箱:hkhuang@.tw。

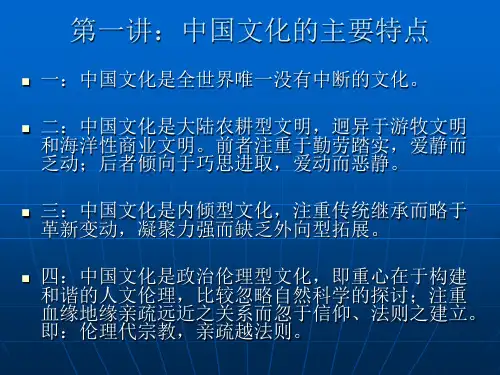

1.文化的定义:广义的文化指人类所创造的全部财富的总和。

进一步则有简有繁,其简者,将文化分为物质文化(器物文化)和精神文化(或观念文化)两类,其繁者,将文化分为物质文化,行为文化,制度文化,精神文化四类,狭义的文化,则不包括物质文化,或仅指精神文化与行为文化。

2.中国文化的发展历程:第一阶段:是中国文化的史前和起源时代,包括旧石器和新石器时期,相当于中国古史的传说时代;第二阶段:是中国文化的雏形时代或“青铜时代”。

包括夏,商,西周。

第三阶段:是中国文化的“轴心时代”或“元典时代”。

包括春秋,战国两个时期,这是中国社会与文化史上第一次重大转折时期。

这是一个“礼坏乐崩”的时代,“轴心时代”的说法借自德国思想家雅斯贝尔斯,他在《历史的起源与目标》一书中指出。

第四阶段:是中国文化实现“大一统”的时代。

包括秦,西汉和东汉。

第五阶段:是中国文化由一统走向多元的时代。

包括魏,晋,南北朝。

这一阶段,可以称为中国文化的第二次重大转折时期。

第六阶段:是文化臻于隆盛的时代,包括隋,唐两代。

第七阶段:是中国文化臻于成熟,精致的年代,以北宋,南宋两代为主,也包括辽,夏,金,元。

中国文化在此阶段中发生了第三次重大转折。

第八阶段:是中国传统文化总结,衰落并酝酿新变的时代。

包括明,清两代。

3中国文化的基本特征:第一、人文精神(人文主义、人本主义、人道主义。

)第二、伦理本位。

是一种自然法则是有关人类关系(尤其是以姻亲关系为重心的自然法则)第三、天人合一。

天,在此指自然。

天人关系也就是人与自然的关系。

第四、尊君重民。

中国传统的经济形态是以农业为主的自然经济,其传统的社会形态是以宗法为核心的等级社会。

第五、尚中贵和。

中者,中庸;和者,和谐。

尚中贵和是中国文化最为独特的品质之一,是在几千年的农业自然经济和宗法等级社会里孕育而成的民族心态和生存智慧。

4中国文化的现代化:19世纪60年代以前,中国人只是觉得自己的实力不如西方,这一阶段是文化变革主要是物质层面上的。

《中国文化导论》章节测试题与答案1.1随堂测试1.【单选题】视频中概括出中华民族有(B)大美德。

A、五B、十C、六2.【单选题】“正”体现在品格上是(A)。

A、正直B、正确C、刚正3.【单选题】中华文化认为(A)是人与动物相区别的标志。

A、礼B、仁C、智2.1随堂测试1.【单选题】(A)是中国传统文化的主导思想。

A、天人合一B、儒家思想C、道家思想2.【单选题】(B)把阴阳五行学说引入到儒学中。

A、孔子B、董仲舒C、老子3.【单选题】根据天人合一思想,人们不能违背(A)。

A、自然B、真理C、规律2.2随堂测试1.【单选题】(B)成为中国文化的基本精神。

A、个人主义B、人本主义C、集体主义2.【单选题】南朝的(B)写了《神灭论》。

A、范仲淹B、范缜C、董仲舒3.【单选题】人本主义思想大大丰富了中国文化的(B)精神。

A、人本B、人文C、奉献2.3随堂测试1.【单选题】与西方文化不同,中国文化重(A)与统一。

A、和谐B、实践C、发展2.【单选题】(A)提出了“天时不如地利,地利不如人和”的思想。

A、孟子B、孔子3.【单选题】秦汉之后,(B)思想正好适应了大一统的政治需要。

A、天人合一B、贵和尚中2.4随堂测试1.【单选题】刚健,其实就是()的意思。

AA、刚毅B、健壮C、刚强2.【单选题】有为在()心中是一种历史责任感和使命感。

AA、老子B、孔子3.【单选题】从战国到清代,()关于刚健有为、自强不息的思想可以说深入人心。

BA、《论语》B、《易传》C、《孙子兵法》2.5随堂测试1.【单选题】文化基本精神有巨大的()统摄性。

BA、行动B、思想C、精神2.【单选题】中国传统文化中()的精神激励着人们尊重人的价值个尊严。

AA、以人为本B、刚健有力3.【单选题】当出现内乱时,()能在中华一体的民族认同基本团结起来。

AA、中华民族B、中国人民C、中华文化2.6随堂测试1.【单选题】()的完善,是儒家最基本的价值追求。

《中国文化导论》课程期末考试试卷A在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1、《汉纪》把纪传体成功的叙述方法合理地运用于编年体,它的作者是( )A.苟悦B.袁宏C.沈约D.裴子野2、中国是世界上使用纸币最早的国家,早在宋朝就出现了真正意义上的纸钞( )A.元钞B.交子C.宝钞D.飞钱3、文化的核心是( )A.物质文化B.精神文化C.制度文化D.行为文化4、一切事物均处于因果联系中,依一定的条件发生变化,以此解释世界、社会、人生以及各种精神现象产生的根源。

这一佛教基本教义称作( )A.因缘生法B.四大皆空C.不二法门D.三昧5、唐代省试考试中及第者中的第一名被称为()A.状元 B.探花 C.举人 D.贡士6、九品中正制是______时期选拔官吏的基本制度。

()A.魏晋南北朝B.东汉C.五代十国D.北宋7、明代万历末年,由顾宪成等人创立的书院是( )A.白鹿洞书院B.岳麓书院C.应天府书院D.东林书院8、太学产生于( )A.周代B.汉代C.唐代D.宋代9、开创三省六部制和科举制的朝代是( )A.周朝B.隋朝C.元朝D.清朝10、秦汉时期中央政体中的“三公”是指( )A.太师、太傅、太保B.丞相、太尉、御史大夫C.郎中令、太仆、廷尉D.礼部尚书、刑部尚书、户部尚书11、春秋时期,最早实行“案田而税”的国家是()A.秦国B.赵国C.鲁国D.齐国12、按照中国习俗,佩香囊的节日是( )A.清明节B.中秋节C.端午节D.重阳节13、依照《周礼·春宫》规定,天子或诸侯实施征伐行动时举行的军礼是( )A.大师之礼B.大封之礼C.大均之礼D.大役之礼14、汉高祖、唐太宗等称号是()A.谥号B.年号C.庙号D.尊号15、彼此慕名而未见过面的朋友之交叫()A.“莫逆之交” B.“忘年交” C.“忘形交”D.“神交”16、古人的年龄有时用一种与年龄有关的称谓来代替。

一、殷墟的重要发现1973年以前这里发掘的53座建筑基址,是殷墟宫殿宗庙区的主体和殷王都全盘规划、布局结构的重心所在,被考古学者划分为甲、乙、丙三组基址。

甲组建筑基址共发现15座,是宫殿宗庙区内建设时间最早、使用时间最长的建筑,被认为是商王室的宫室、寝居之所。

乙组建筑共发现21座,多数结构繁复,面积巨大,互相连属。

这些建筑被认为是殷王室的宗庙建筑。

丙组共发现17座,被认为是商王室的祭坛建筑。

目前,在宫殿宗庙区已发现大型夯土建筑基址80余座。

这些建筑基址形制阔大、气势恢宏、布局严整,按照中国古代宫殿建筑“前朝后寝、左祖右社”的格局,依次排列,分布在以宫殿区为中心的范围内。

中国出土最大的青铜器——司母戊鼎商代是中国青铜时代的第二个王朝,与世界上的其他文明古国相比较,殷墟的青铜文化有着鲜明的中国特色,以青铜礼器为基础,发展成为一套以等级为核心的礼制制度,在中国延续了数千年,这在世界青铜文明中是绝无仅有的,体现出独特的东方色彩。

殷墟出土青铜器种类繁多,器形厚重,纹饰繁缛,铸造工艺高超,达到了前所未有的水平。

其中尤以王陵遗址出土的司母戊大鼎最负盛名,大鼎高达133厘米,器口长79.2厘米,重量达875公斤,它是至今世界上发现最大的青铜器,代表了中国古代青铜文化的最高水平。

原件现藏中国国家博物馆,此鼎造型庞大雄浑,纹饰精美细腻,通体以雷纹为底纹,饕餮纹、夔纹为主体装饰,给人以稳重、庄严而又神秘的感觉,是古代科技与艺术、雕塑与绘画的完美结合,是中国青铜器文化中的瑰宝,美术史上的璀璨明珠。

54号凹形遗址54号基址发现于20世纪80年代初。

该基址濒临洹水西岸,整体呈凹字形,缺口向东。

包括南、北、西三组基址,这些房基构成半封闭状的建筑群,面积达5000平方米,结构严谨,构思精巧,已具备了中国“四合院”的雏形。

该基址也是20世纪50年代以来宫殿宗庙区内发现的最重要的建筑基址。

中国最早的车马遗迹——殷墟车马坑自1928年殷墟发掘以来,曾多次发现过商代车马坑。

华东理工大学2011–2012学年第二学期

《中国文化导论》课程期末考试试卷 A 2012.4 开课学院:人文科学研究院专业:10级各专业考试形式:开卷时间120分钟

姓名班级学号教师上课时间

一、单项选择题(选择一个最合适的答案填空,每小题2分,共20分)

1、从文化的层面来说,红灯停绿灯行、过马路走斑马线,应属文化层面。

A.物态 C.意识

B.行为与制度P3 D.心理

2、陈寅恪先生认为,中国古代文明达到顶峰且在世界古代史上亦占领先地位的是。

A.汉朝 C.宋朝P11

B.唐朝 D.明朝

3、以“举孝廉”来选拔官员,由此开启了以儒学为取士选拔官员的历史。

A.汉朝P19 C.隋朝

B.晋朝 D.唐朝

4、提出了一套进入绝对自由境界的做法,即“心斋”、“忘坐”是。

A.老子 C.庄子P51

B.列子 D.慧能

5、近代革命党人也从中国的传统文化汲取思想资料,孙中山先生的“天下为公”的社会主张和三民

主义就继承了的思想。

A.老子 C.孟子

B.孔子 D.墨子P71

6、提出“礼义廉耻”是“国之四维”的是。

A.孔子 C. 荀子

B.孟子 D. 管仲P75

7、一般认为,是由被胡适誉为掀起“六祖革命”的慧能真正创立的。

A.天台宗 C.净土宗

B.法相宗 D.禅宗P100

8、在民俗信仰中,“年”是一,人们为之贴红纸、剁菜刀,后又发展为贴对联、张挂彩灯。

A.时间标识 C.瘟神

B.植物 D.怪兽P137

9、中国历代王朝明确规定,是帝王的专门权力。

A.祭祖 C.祭神

B.祭天P163 D.祭日

10、中国京剧艺术史上鼎盛一时的“四大名旦”中的曾赴美演出,并获得了空前的成功。

A.梅兰芳P212 C.尚小云

B.程砚秋 D.荀慧生

二、多项选择题(选择合适的2~4个答案填空,每小题2分,共20分)

1、“四书五经”中的“四书”指的是:《论语》、《孟子》、。

P32

A.《老子》 C.《大学》

B.《尚书》 D.《中庸》

2、老子的“道”代表了。

P47

A.现实世界的本源 C.生命活动的源泉

B.万物之母 D.万物的主宰

3、在先秦,能充分体现墨家思想的“侠”是。

P71、72

A.一种道德观 C.一个社会阶层

B.一种人格理想 D.一份工作

4、韩非的法家理论体系,是对的综合和发展。

P79

A.商鞅的“法” C.申不害的“术”

B.李悝的“刑” D.慎到的“势”

5、与佛教有关的成语有。

P108

A.醍醐灌顶 C.张冠李戴

B.空中楼阁 D.昙花一现

6、“楼观台”之所以成为道教著名宫观是因为与有关。

P132

A.老子 C.张道陵

B.庄子 D.尹喜

7、中国古代男子的成人礼包括。

P144

A.加冠 C.命名

B.取字 D.行礼

8、“唐三彩”主要是指以为基本釉色的陶器,它以造型生动逼真、色泽艳丽和富有

生活气息而著称。

P186

A.黄 C.褐

B.蓝 D.绿

9、近两百年来中国人口的激增与明清时期传入的等食物有很大关系。

P195

A.玉米 C.藜米

B.马铃薯 D.汤饼

10、在中国传统酒文化中,酒的作用有。

P201

A.飧神灵 C.减轻心理压力与痛苦

B.款待亲朋 D.激发文人的灵感

三、辨析题(以100~200字简要回答下列问题,每小题10分,共20分)

1. 1999年9月,沈阳市率先出台规定,明确五种交通事故由行人负全责,这就是被媒体和老百姓所称的“撞了白撞”。

不久上海、山东、深圳、郑州也相继出台了类似的交通事故处理办法。

是年,上海老太太横穿汶水东路,但她没有从附近的人行横道线上走,而是直接横穿马路,被一辆正常行驶的中巴客车撞死。

在媒体就此规定的辩论会上,上海市公安局一官员认为,新规定是合理的,有效地降低了交通事故的发生,新规定颁布后行人乱穿马路明显减少,交通事故下降了30%.,所以说,新规定是正确的、合理的。

请你以古论今,批驳该官员的谬论。

2. 穿过东方明珠、海关钟楼,兵马俑、京剧脸谱把人们带到远古,上海这个城市真的很神奇,最现

代的和最古老的交相辉映。

(京剧是近代的)

就你了解的传统文化,请纠正这段言辞中的谬误。

四、论述题(40分,字数在800字以上)

题目:“孝”在现代社会

阅读资料(1)“中华小孝子”培养工程

2011年10月30日,中国伦理学会慈孝文化专业委员会开展的“中华小孝子”培养工程在北京启动。

该工程旨在通过培养孩子孝心,在青少年中开展孝文化普及教育,工程计划通过5年时间培养百万名孝子。

相关负责人表示,随着社会经济的发展,当前青少年教育中普遍存在"重知识、轻德育"的现象。

中国伦理学会慈孝文化专业委员会针对孩子的孝心培养问题总结出了"孝心培养适龄化,孝行养成生活化,过程家庭参与化"的孝心培养工作思路和"百日培养,三年跟踪,长期帮助"的培养模式,吸收了孔子、孟子、曾子等圣贤有关孝行教育的思想精华,结合了国内外青少年专家和成功培养孩子成才的优秀家长的先进理念和经验。

(来源: 中国广播网2011年10月30日)

阅读资料(2)公务员辱骂和殴打父母

年近六旬的父母,从老家来深圳帮助儿子带孩子,没想到得到的身为公务员的儿子的辱骂和殴打。

10月24日,59岁的廖祥光和儿子廖某再次发生冲突,廖祥光的衣服被儿子撕破,身体多处受伤,左肩膀上被儿子用牙齿咬得鲜血直流。

据廖祥光介绍,家中共有两女一男三个孩子,廖某排行老二,从小读书就很争气,全村都很有名。

2000年,儿子考上了天津财经大学,此后又被保送到北京大学就读工商管理硕士研究生。

半年前,廖某来到目前的就职单位,深圳市光明新区发展和财政局发改科。

他的领导和同事对其并无负面评价,“年轻有为”、“谦逊低调”,几乎是他的名片。

“儿子刚工作时,他对别人或家里人都很好,常给自己和老伴打电话”,廖祥光承认,那时全家人都以他为骄傲。

在父亲眼里,儿子与家人关系恶化,是从“他找媳妇开始”。

廖祥光表示,“儿媳妇怀孕时,老伴好心去照顾他们,反而被打骂,直接气回来了”。

“老伴后来又去带小孩,还是被气了回来”,廖祥光无奈地说,自己只得放弃在老家经营的小店,去深圳为他带孩子。

去深圳后,廖祥光常借各种机会和儿子说情,希望他能和自己老伴的关系缓和,但儿子不为所动。

24日,廖祥光再次提起老伴的事情,儿子显得很生气,大骂父亲是“狗屁”,并将廖祥光打伤。

(来源:南方网2011年10月25日)

提示,现代社会要不要讲孝,一种意见认为,“百善孝为先”。

自古以来,孝顺父母和长辈是中华民族的传统美德,但是当下"不孝"之举却屡见报端,应该大力提倡“孝”,从而提高我们社会的道德水准,建设和谐社会,“中华小孝子”培养工程"的启动,可以说是应时而生。

另一种意见认为,“孝”是旧道德,孔子倡“孝”压制了年轻人的活力,作为古代孝子标本的“二十四孝”更是造作、荒谬。

鲁迅还曾将礼教斥为“吃人”。

现在请你谈谈我们今天还要讲“孝”吗?我们今天该怎么样讲“孝”?。