心源性脑栓塞病例

- 格式:ppt

- 大小:6.53 MB

- 文档页数:12

89例心源性脑栓塞的临床分析目的探讨心源性脑栓塞临床特点,分析致病、致死性因素,总结治疗经验。

方法回顾性分析89例心源性脑栓塞病历资料,进行描述性统计。

结果风湿性心脏病57例,冠心病17例,特发性房颤15例;常见再出血风险因素高血压、糖尿病、脂代谢紊乱、应激性高血糖、吸烟史、饮酒史、抗凝药物应用(怀疑直接与停药有关1例);确诊大面积脑梗死60例,位于颈内动脉系统89例;术后发生再出血20例,无症状12例,全身系统出血1例,再发脑栓塞1例,血肿1例,心房颤动1例;最终预后重度残障23例、严重残障15例、死亡7例。

第14d NIHSS评分(2.4±1.6)分高于第7日(1.1±0.5)分,第21d(3.3±2.1)分高于治疗14d,第21d低于治疗前(7.9±3.7),末次随访barthel指数(67±16)分高于第21d(55±20)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论心源性脑栓塞多伴有明确的病因,多伴有再出血风险因素,多见大面积脑梗死;心源性脑栓塞再出血率较高,少数可能出现再发脑栓塞、全身系统出血等高危并发症,患者预后多较差,多数患者基本丧失自理能力,脑神经功能缺损评分可能会出现波动;应从用药、风险因素筛查、监护角度积极抑制再出血等严重并发,降低死亡风险。

标签:心源性脑栓塞;临床表现;转出血;预后心源性脑栓塞(cardiggenic cerebral embolism,CCE)是指因心内膜与瓣膜产生栓子进入颅内动脉引起的血管腔急性闭塞,是缺血性脑卒中常见临床亚型,约占脑梗死的15%~25%[1]。

CCE发病多急骤,致残率、致死率均较高,同时患者常伴随心血管事件,高危风险因素众多,出血转化率极高,治疗、控制难度大。

本次研究就本院收治的89例CCE临床表现特征、治疗以及预后情况进行回顾性分析,探讨诊疗要点。

1 资料及方法1.1一般资料本组89例患者,收治于2012年2月~2014年6月,其中男41例,女49例,年龄30~79岁,平均(57.4±1.3)岁。

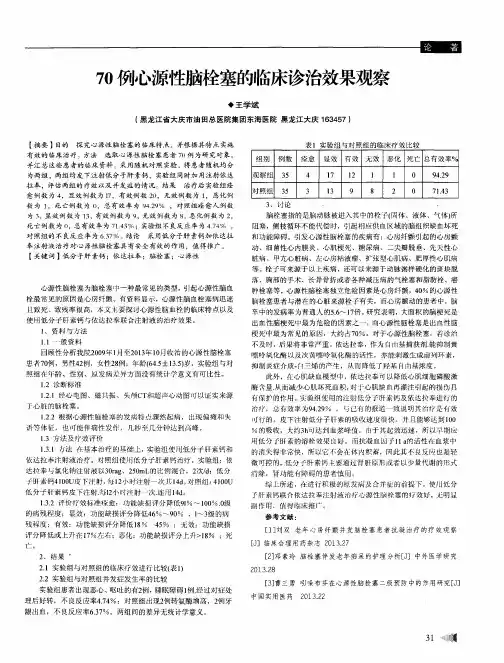

80例心源性脑栓塞的临床治疗效果分析摘要:目的探讨心源性脑栓塞的致病因素和临床治疗效果。

方法回顾性分析本院收治的80例心源性脑栓塞患者的临床资料,总结和归纳心源性脑栓塞的相关致病因素,并分析临床疗效。

结果心源性脑栓塞的常见病有:心房纤颤33例(41.25%)、心瓣膜病27例(33.75%)、心肌梗死11例(13.75%),其他病因9例(11.25%);通过对症治疗后,总有效率达到96.25%。

结论导致心源性脑栓塞主要致病因素是心房纤颤和心瓣膜病,临床中应该给予针对性的预防和治疗,提高临床疗效,改善患者的生存和生活质量。

关键词:心源性脑栓塞;心房纤颤;心瓣膜病心源性脑栓塞(CCE),是临床常见的一种脑栓塞,主要是因为心源性栓子阻塞脑动脉,造成动脉管腔的不畅,引起相应区域的脑组织因供血不足导致缺血性坏死的心脑血管病变。

该病具有发病快、病症危重、梗死面广及病情变化快等特点,致死率和致残率较高,严重威胁人们的生命健康。

对于心源性脑栓塞患者应及时进行诊断,找出病因对症治疗,以提高治疗效果,改善预后。

本研究通过回顾性分析80例心源性脑栓塞患者的临床治疗,探讨该疾病的临床疗法和疗效,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取以2015年1月~2017年12月间收治的80例心源性脑栓塞患者作为研究对象。

其中,男48例,女32例,年龄34~82岁,平均(52.3±1.8)岁,发病至入院治疗时间为1~20h,平均(7.8±1.5)h;合并高血压16例、糖尿病12例、合并冠心病7例、高血脂4例;主要临床表现:昏迷16例、偏瘫36例、语言功能障碍10例、昏睡12例、痉挛抽搐6例。

所有患者均满足:(1)发病突然,病情迅速发展至最高峰;(2)通过脑颅CT和MRI检查,发现有脑梗死病灶;(3)存在心源性栓子,无大动脉病变,通过心电图、听诊及超声检查确诊。

1.2 方法所有患者在入院之后,采取积极有效的治疗措施,对于原发性心脏病患者,根据实际情况给予适量的强心、维持心律稳定等方面的治疗;对于继发性出血性脑栓患者给予稳妥的中性治疗;对于非出血性脑栓患者给予降低颅内压、脱水、抗血凝、脑保护等方面的治疗,同时给予系统全面的护理:(1)应定期帮助患者翻身,以防出现压疮;(2)密切观察患者的血压、心律、呼吸等情况,并对血压波动较大的患者给予有效的血压调控,预防脑出血;(3)密切观察患者的体内电解质和酸碱的平衡性;(4)合理的给予患者下肢的主动活动或者被动活动,促进血液循环,改善血管功能,避免深静脉出现血栓。

心源性脑栓塞20例临床治疗分析【摘要】目的探讨心源性脑栓塞的临床特点及治疗。

方法回顾性分析我院2003年以来收治的心源性脑栓塞患者20例的临床资料。

结果20例患者中,24 h内显著改善5例(25%);有效9例(45%);2例无变化;梗死灶内非致死性出血3例;致死性出血1例(5%)。

结论心源性脑栓塞发病后2~3 h内对患者进行静脉溶栓治疗是可行的,而发病时间>3 h者需慎重。

对于后循环栓塞可适当积极处理。

【关键词】心源性脑栓塞;静脉溶栓;尿激酶脑栓塞以心源性脑栓塞最为多见。

现将我院2003年以来采用尿激酶静脉溶栓治疗心源性脑栓塞患者20例的临床资料总结分析如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组患者20例,均有长期心房颤动或阵发性心房颤动病史,在活动中突然起病。

其中男13例,女7例;年龄45~78岁;20例患者中14例发病时间3~6 h,6例<3 h。

具备以下特征:①意识障碍程度不重;②无颅内出血病史;③无出血倾向,凝血功能检查及血小板计数正常;④无严重心、肝、肾功能障碍;⑤近3个月内无严重脑梗死及心肌梗死病史;⑥血压<180/100 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);⑦瘫痪侧肌力<3级;⑧头颅CT 检查排除脑出血,无明显早期脑梗死征象;⑨家属知情同意。

20例患者中右侧大脑中动脉主干栓塞4例,左侧大脑中动脉主干栓塞7例,右侧大脑中动脉皮层支栓塞3例,左侧大脑中动脉皮层支栓塞4例,基底动脉系统栓塞2例。

梗死面积经MRI证实有2例超过同侧大脑半球的1/3,达整个大脑中动脉的供血区,其他均小于同侧大脑半球的1/3。

1.2 方法尿激酶80万~100万U溶于0.9%氯化钠100 ml中静脉滴注,30 min 内滴完,同时给予20%甘露醇、银杏叶、胞磷胆碱等脱水、改善脑循环及脑保护等治疗。

1.3 疗效判定[1]于溶栓前、溶栓中、溶栓后(30 min、2 h、6 h、12 h、24 h)采用美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)评分标准,24 h降低2分为有效,降低4分(或偏瘫侧肌力提高3个等级)为显著改善。

心源性脑拴塞36例临床分析【摘要】目的评估心源性脑拴塞的病因,临床表现及预后。

方法分析2008年——2011年我院内科收治患者的临床资料及随访6个月的预后情况。

结果共纳入心源性脑栓塞患者36例,伴心房颤动者55.5%,发病6个月后病死率达19.4%(7/36),严重残障率50.0%(18/36)。

结论心房颤动为心源性脑栓塞最常见病因,颈内动脉系统较椎——基底动脉系统更易形成栓塞,前者的神经功能损伤显著重于后者且预后更差。

【关键词】心源性脑栓塞;血栓;栓子文章编号:1004-7484(2013)-02-0652-02心源性脑梗塞(cce)系指心源性栓子随血流进入脑动脉造成血流阻塞,进而引起相应供血区脑组织缺血性坏死[1]。

就功能障碍而言,心源性脑栓塞虽然具有较强的可预防性,然而一旦发病,其预后效果往往较差,因此积极寻找不良预后的相关因素对指导治疗有重要意义。

1 资料与方法1.1 一般资料收集2008-2011年我院内科收治的cce患者36例,其中男22例,女14例,平均年龄59.5±3.2岁,62岁以上患者5例。

所有纳入本组的患者均符合以下标准:①符合第四届脑血管病会议指定标准;②突然发病;③有栓塞来源的心脏病,经胸片心脏超声心电图证实;④脑梗塞经ct及mri检查证实,无其他脏器引起的并发栓塞征像。

1.2 方法1.2.1 病例选择发病72小时内的住院患者结合临床表现及影像学检查,排除颅内出血。

临床资料包括:年龄、性别、吸烟、饮酒史、既往卒中史。

风湿病史、肺心病史、心肌病史等方面的病史评价。

入选患者均进行头颅ct或mri证实的有脑梗塞及对所有患者进行心脏超声心动图等相关的辅助检查,全部患者入院时进行美国国立卫生院神经功能缺损量表(nhss)改良的pankin残障量表(mrs)评估、对病后30天及6个月进行mrs评估预后用mrs进行评定,分为无残障(mrs0-1分,轻度残障(mrs2-3分),严重残障(mrs4-5分),死亡(mrs6分),将严重残障及死亡统称为预后不良。

心源性脑栓塞37例临床诊治分析心源性脑栓塞(cardiogenic cerebral embolism,CCE)是由于心源性栓子经循环系统致脑血管栓塞,引起相应供血区的脑功能障碍,其起病急骤、症状重、梗死面积大,病情迅速进展达高峰,是心脏病严重并发症。

本文回顾性分析我院2008至2010年37例心源性脑栓塞患者,分析临床特点及临床治疗策略,现报道如下。

1资料和方法1.1一般资料选择我院2008.12~2010.12 37例心源性脑栓塞患者,以上患者诊断均符合中华医学会第四届全国脑血管学术会议通过的《各类脑血管疾病诊断要点》[1]的心源性脑栓塞诊断标准,均有长期阵发性心房颤动病或心房颤动史。

本组患者女17例,男20例,年龄48~69岁,平均(56.4±15.7)岁,发病到治疗2~24 h,平均(8.5±2.7)h。

1.2原发病类型其中心脏瓣膜病性房颤25例,其中18例为二尖瓣瓣膜病变,其余7例为联合瓣膜病变。

非瓣膜病性房颤12例,其中冠状动脉粥样硬化性心脏病8例,高血压性心脏病3例,扩张型心肌病1例。

1.3 方法本组CCE住院患者的处理:维持生命体征稳定,维持水、电解质平衡和营养支持。

监控血压、血糖,预防治脑水肿、溶栓、抗凝、抗血小板聚集剂、脑代谢活化剂等治疗,在处理脑梗死同时控制治疗心源性疾病及并发症,严密监控心肺肾功能,防治心律失常、心力衰竭、呼吸道感染和吸入性肺炎等。

1.4治疗本组患者行脱水、降低颅内压以及改善脑细胞代谢治疗。

根据患者颅内压状况,给予甘露醇以及呋塞米等,同时给予尼莫地平、维生素E、复方丹参注射液、脉络宁注射液、胞二磷胆碱等等改善脑细胞代谢,清除氧自由基,保护脑细胞治疗。

1.5观察指标治疗后,根据全国第四届脑血管病会议《脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准及临床疗效评定标准》[2]对患者治疗前、治疗后进行神经功能缺损评分。

基本痊愈:神经功能缺损评分减少91%~96%;显著进步:神经功能缺损评分减少46%~90%:进步:神经功能缺损评分减少18%~45%;无效:神经功能缺损评分减少<18%或加重者。

心源性脑栓塞50例临床分析【关键词】脑栓塞;诊断;治疗脑栓塞(cerebralembolism)是指血液中的各种栓子(如心脏或动脉内血栓、脂肪、肿瘤细胞、纤维软骨或空气等)随血流进入脑动脉而阻塞血管,当侧支循环不能代偿时,引起该动脉供血区脑组织缺血坏死,出现局灶性神经功能缺损。

脑栓塞约占脑卒中的15%~20%。

心源性脑栓塞(CBE),是脑栓塞中最常见的,约75%的心源性栓子栓塞于脑部。

引起脑栓塞的常见的心脏疾病有心房纤颤(AF)、心脏瓣膜病、感染性心内膜炎、心肌梗死、心肌病、心脏手术、先天性心脏病等。

本研究就本院收治的心源性脑栓塞50例分析如下。

1 临床资料1.1 一般资料CBE患者50例,男32,女18例,年龄39~82岁,平均61.5岁,其中60岁以上35例。

发病前45例伴有心脏病史,最长者30年,其中风湿性心脏病36例中30例伴有心房颤动、26例有慢性充血性心力衰竭;非瓣膜性心脏病9例均有房颤、7例有慢性充血性心力衰竭。

本组患者中收缩压≥160 mm Hg 21例,心电图示房颤(包括阵发性房颤)40例,房性早搏5例、室性早搏2例。

1.2 诊断标准本组病例均符合以下诊断标准:①骤发神经功能障碍并迅速达到症状高峰;②有栓塞来源的心脏疾病,经心脏听诊、胸片、心电图、动态心电图及心脏超声证实。

③脑梗死经CT、MRI检查证实,有其他脏器栓塞现象。

1.3 临床表现安静时发病33例(66%),活动中发病17例(34%)。

表现为突然昏迷12例(24%),失语17例(34%),偏瘫34例(68%),四肢瘫痪5例(10%),大、小便失禁10例(20%),假性球麻痹8例(16%),病情迅速达高峰者40例(80%),逐渐加重者12例(24%)。

1.4 影像学检查全部病例均作CT扫描,其中2例加作增加CT扫描,10例作MRI扫描。

35例表现为大脑半球单发的片状低密度阴影,以大脑中动脉供血区为主,其中3例为颈内动脉,占位效应明显,中线结构移位占18例,3例为合并有陈旧性脑梗死的新梗死,10例为出血性脑梗死(20%)。

心源性脑栓塞72例分析【摘要】目的探讨心源性脑栓塞(cardiogenic cerebral embolism,CCE) 的临床特点及防治策略。

方法对72例心源性脑栓塞患者临床资料进行回顾性分析。

结果本组2例心房黏液瘤转外院手术治疗。

死亡24 例(33.3 %) ,院内死亡者20例,其中死于脑疝9例、急性左心衰竭7例、室颤2例、心脏骤停1例、全身衰竭1例,4例放弃治疗者于出院后数小时死亡。

出院时生活不能自理11例,严重致残率为15.3%;生活能够自理或部分自理37例,占51.3%。

结论及早发现病因,积极有效预防各种原发心脏疾病,减少或消除栓子来源,可显著减少CCE 的发生。

【关键词】脑栓塞;心源性;治疗心源性脑栓塞是脑栓塞的最常见类型,其起病急骤、症状重、梗死面积大,病情迅速进展达高峰。

由于栓塞所致的突然血流中断,使大脑难以产生足够的侧支循环,故致死致残率较高。

因此寻找不良预后的相关因素对指导治疗很重要。

本研究对本院2003年1月至2007年12月收治的72例心源性脑栓塞进行临床分析,旨在寻求更好的防治方法。

1 资料与方法1.1 临床资料本组72 例患者确诊为心源性脑栓塞。

其中男41 例,女31 例。

发病年龄48~84 岁。

其中原发心脏疾病:心脏瓣膜病29 例(40.2 %) ,其中二尖瓣狭窄15 例,二尖瓣关闭不全9 例,二尖瓣脱垂5 例,心脏瓣膜病患者中18 例伴有慢性房颤(AF) ,其中12 例AF 病史为2~16 年;无瓣膜病变的房颤(NVAF)20例(27.8 %) ,其中冠心病伴AF 9例,高血压心脏病伴AF 7例,肺源性心脏病伴AF 4例;心肌梗死(MI) 10 例(13.9%) ;细菌性心内膜炎(BE) 7 例(9.7%) ;心肌病(CMP)2例(2.78%) ;心肌粘液瘤2 例(2.78%) ;病态窦房结综合征2例(2.78%) 。

1.2 诊断标准全部患者均符合中华医学会第四届全国脑血管学术会议通过的《各类脑血管疾病诊断要点》的CCE诊断标准:①突然起病,病情迅速达高峰;②有栓塞来源的心脏病证据,无或少大动脉病变的证据,并有心脏超声、心电图、头颅CT和(或)MRI等检查等支持;③头颅CT和(或)MRI检查显示梗死灶。