专题5.2 立体几何中的平行与垂直(解析版)

- 格式:docx

- 大小:1.56 MB

- 文档页数:22

方法技巧专题05立体几何中平行与垂直证明平行与垂直证明是立体几何中的重要内容之一,本文将介绍一些方法和技巧用于解决平行与垂直的证明问题。

一、平行性的证明方法:1.公共光线法:如果两条直线分别与第三条直线相交,在相交点处的两个对应的内角相等,则这两条直线是平行的。

例如,如果直线AB和CD都与直线EF相交,在交点F处的∠AFC=∠DFB,则AB,CD。

2.反证法:假设AB和CD不平行,然后通过构造形式,证明得到矛盾。

例如,如果直线AB和CD不平行,则可以证明存在一条直线EF与这两条直线分别相交于F和G,且所形成的内角∠FAG=π/2-∠DAF≠π/2,则与直线EF平行,这是与已知条件矛盾的,所以AB,CD。

3.平行线性质法:利用平行线的性质来证明其他线段平行。

例如,根据平行线的交角性质可证明,如果一条直线与一对平行线之一形成等于直角的角,则与另一条平行线也形成等于直角的角。

二、垂直性的证明方法:1.垂直线性质法:利用垂直线的性质来证明其他线段垂直。

例如,如果直线AB与直线CD相交于点E,且∠AED=∠BEC=π/2,则直线AB垂直于直线CD。

2.垂直线段法:如果两条线段的斜率之积为-1,则这两条线段垂直。

例如,如果直线AB和直线CD的斜率之积为-1,则AB⊥CD。

3.反证法:假设AB和CD不垂直,然后通过构造形式,证明得到矛盾。

例如,如果直线AB和CD不垂直,则可以证明存在一条直线EF与这两条直线相交于点G,且所形成的两个内角∠GAC和∠GDB之和小于π/2,这与直线EF垂直的性质矛盾,所以AB⊥CD。

综上所述,平行与垂直证明可以通过公共光线法、反证法、平行线性质法、垂直线性质法、垂直线段法等方法和技巧来解决。

在实际问题中,可以根据已知条件选择合适的方法和技巧,灵活运用来解决平行与垂直的证明问题。

高中数学重难点归纳:立体几何中的平行与垂直

题型一:线线、线面位置关系的证明

(1)证明立体几何问题的主要方法是定理法,解题时必须按照定理成立的条件进行推理。

(2)证明立体几何问题,要精密结合图形,有时要利用平面几何的相关知识,因此需要多画出一些图形辅助使用。

题型二:两平面之间位置关系的证明

(1)证明面面平行依据判定定理,只要找到一个面内两条相交直线与另一个平面平行即可,从而将证明面面平行转化为证明线面平行,再转化为证明线线平行。

(2)证明面面垂直常用面面垂直的判定定理,即证明一个面过另一个面的一条垂线,将证明面面垂直转化为证明线面垂直。

题型三:空间线面位置关系的综合问题

与平行、垂直有关的存在性问题注意解题的步骤。

完整版)立体几何中平行与垂直证明方法归纳本文系统总结了立体几何中平行与垂直证明方法,适合高三总复时学生构建知识网络、探求解题思路、归纳梳理解题方法。

以下是常见证明方法:一、“平行关系”常见证明方法一)直线与直线平行的证明1.利用平行四边形的对边互相平行的特性;2.利用三角形中位线性质;3.利用空间平行线的传递性(即公理4);4.利用直线与平面平行的性质定理;5.利用平面与平面平行的性质定理;6.利用直线与平面垂直的性质定理;7.利用平面内直线与直线垂直的性质;8.利用定义:在同一个平面内且两条直线没有公共点。

二)直线与平面平行的证明1.利用直线与平面平行的判定定理;2.利用平面与平面平行的性质推论;3.利用定义:直线在平面外,且直线与平面没有公共点。

三)平面与平面平行的证明1.利用平面与平面平行的判定定理;2.利用某些空间几何体的特性;3.利用定义:两个平面没有公共点。

二、“垂直关系”常见证明方法一)直线与直线垂直的证明1.利用直角三角形的两条直角边互相垂直的特性;2.看夹角:两条共(异)面直线的夹角为90°,则两直线互相垂直;3.利用直线与平面垂直的性质:如果一条直线与一个平面垂直,则这条直线垂直于此平面内的所有直线。

1.利用空间几何体的特性:例如长方体侧棱垂直于底面。

2.观察直线与平面所成角度:若直线与平面所成角为90度,则该直线垂直于平面。

3.利用直线与平面垂直的判定定理:若一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直,则该直线垂直于此平面。

4.利用平面与平面垂直的性质定理:若两个平面互相垂直,则在这两个平面内分别作垂直于交线的直线,则这两条直线互相垂直。

5.利用常用结论:例如若一条直线平行于一个平面的垂线,则该直线也垂直于此平面。

立体几何基础平行与垂直的性质与判定立体几何基础——平行与垂直的性质与判定立体几何是数学中的一个重要分支,它研究的对象是在三维空间内的图形和物体。

在立体几何中,平行和垂直是两个基本概念,它们在判断和解决几何问题时起着重要的作用。

本文将介绍平行与垂直的性质和判定方法,帮助读者更好地理解立体几何的基础知识。

一、平行的性质与判定平行是指在同一平面内,两条直线永不相交的性质。

在立体几何中,我们常用平行性质来推导和证明定理。

以下是一些与平行相关的性质和判定方法。

1. 平行线性质:(1)平行线上的对应角相等:如果两条平行线被一条横截线所交,那么对应的角都是相等的。

(2)平行线上的内错角互补:如果两条平行线被一条横截线所交,那么内错角互补,即相互补充的角和为180度。

(3)平行线上的同旁内角相等:如果两条平行线被一条横截线所交,那么同旁内角相等,即相邻的内角相等。

2. 判定平行线的方法:(1)两条线段平行的充要条件是斜率相等:如果两条线段的斜率相等,那么它们是平行的。

(2)两个向量平行的充要条件是比值相等:如果两个向量的坐标分量比值相等,那么它们是平行的。

(3)两条直线互相垂直的充要条件是斜率乘积为-1:如果两条直线的斜率乘积为-1,那么它们互相垂直。

二、垂直的性质与判定垂直是指两条直线或线段在交点处互相成直角的性质。

垂直的性质在几何证明中经常被用到,下面是关于垂直的一些性质和判定方法。

1. 垂直线性质:(1)垂直线上的对应角互补:如果两条垂直线被一条横截线所交,那么对应的角互补,即相互补充的角和为90度。

(2)垂直线上的内角相等:如果两条垂直线被一条横截线所交,那么内角相等,即相邻的内角相等。

2. 判定垂直线的方法:(1)两条线段垂直的充要条件是斜率乘积为-1:如果两条线段的斜率乘积为-1,那么它们是垂直的。

(2)两个向量垂直的充要条件是内积为0:如果两个向量的内积为0,那么它们是垂直的。

三、平行和垂直在实际中的应用平行和垂直的性质在日常生活和工程实践中有广泛的应用。

立体几何中的平行与垂直1线面平行(1)定义直线与平面无交点.(2)判定定理如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,那么该直线与此平面平行.(3)性质定理一条直线与一个平面平行,如果过该直线的平面与此平面相交,那么该直线与交线平行.2 面面平行(1)定义α∩β=∅⟹α|| β.(2)判定定理如果一个平面内的两条相交直线都平行于另一个平面,那么两个平面互相平行.(3)面面平行的性质(1) a⊂αα||β}⇒a||β (面面平行⇒线面平行)(2)α || βα∩γ=aβ∩ γ=b}⇒ a || b (面面平行⇒线线平行)(3) 夹在两个平行平面间的平行线段相等.3 线面垂直(1)定义若一条直线垂直于平面内的任意一条直线,则这条直线垂直于平面.符号表述:若任意a⊂α都有l⊥a,则 l⊥α.(2)判定定理如果一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直,那么该直线与此平面垂直.(3)性质定理垂直同一平面的两直线平行4 面面垂直(1) 定义若二面角α−l−β的平面角为90∘,则 α⊥β;(2) 判定定理如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面互相垂直.(3) 性质定理两个平面垂直,如果一个平面内有一直线垂直于这两个平面的交线,那么这条直线与另一个平面垂直.【例1】如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面A1B1C1,底面三角形A1B1C1是正三角形,E是BC中点,则下列叙述正确的是()A.CC1与B1E是异面直线 B.AC⊥平面ABB1A1C.AE,B1C1为异面直线,且AE⊥B1C1 D.A1C1∥平面AB1E练习.1.如图是一几何体的平面展开图,其中四边形ABCD为正方形,△PDC,△PBC,△PAB,△PDA为全等的等边三角形,E、F分别为PA、PD的中点,在此几何体中,下列结论中错误的为()A.直线BE与直线CF共面 B.直线BE与直线AF是异面直线C.平面BCE⊥平面PAD D.面PAD与面PBC的交线与BC平行【例2】如图1,在△ABC中,∠ABC=90°,D为AC中点,AE⊥BD于E,延长AE交BC于F.将△ABD沿BD折起,得到三棱锥A1﹣BCD,如图2所示.(Ⅰ)若M是A1C的中点,求证:DM∥平面A1EF;(Ⅱ)若平面A1BD⊥平面BCD,试判断直线A1B与直线CD能否垂直?并说明理由.练习 2.如图,四边形ABCD为矩形,AD⊥平面ABE,F为CE上的点,且BF⊥平面ACE (Ⅰ)求证:AE⊥BE(Ⅱ)设M在线段AB上,且满足AM=2MB,试在线段CE上确定一点N,使得MN∥平面DAE.【例3】.如图,已知菱形AECD的对角线AC,DE交于点F,点E为的AB中点.将三角形ADE 沿线段DE折起到PDE的位置,如图2所示.(Ⅰ)求证:DE⊥平面PCF;(Ⅱ)证明:平面PBC⊥平面PCF;(Ⅲ)在线段PD,BC上是否分别存在点M,N,使得平面CFM∥平面PEN?若存在,请指出点M,N的位置,并证明;若不存在,请说明理由.练习3 .如图,直角三角形ABC中,A=60°,沿斜边AC上的高BD,将△ABD折起到△PBD的位置,点E在线段CD上.(1)求证:PE⊥BD;(2)过点D作DM⊥BC交BC于点M,点N为PB中点,若PE∥平面DMN,的值.求DEDC立体几何中的平行与垂直1线面平行(1)定义直线与平面无交点.(2)判定定理如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,那么该直线与此平面平行.(3)性质定理一条直线与一个平面平行,如果过该直线的平面与此平面相交,那么该直线与交线平行.2 面面平行(1)定义α∩β=∅⟹α|| β.(2)判定定理如果一个平面内的两条相交直线都平行于另一个平面,那么两个平面互相平行.(3)面面平行的性质(1) a⊂αα||β}⇒a||β (面面平行⇒线面平行)(2)α || βα∩γ=aβ∩ γ=b}⇒ a || b (面面平行⇒线线平行)(3) 夹在两个平行平面间的平行线段相等.3 线面垂直(1)定义若一条直线垂直于平面内的任意一条直线,则这条直线垂直于平面.符号表述:若任意a⊂α都有l⊥a,则 l⊥α.(2)判定定理如果一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直,那么该直线与此平面垂直.(3)性质定理垂直同一平面的两直线平行4 面面垂直(1) 定义若二面角α−l−β的平面角为90∘,则 α⊥β;(2) 判定定理如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面互相垂直.(3) 性质定理两个平面垂直,如果一个平面内有一直线垂直于这两个平面的交线,那么这条直线与另一个平面垂直.【例1】如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面A1B1C1,底面三角形A1B1C1是正三角形,E是BC中点,则下列叙述正确的是()A.CC1与B1E是异面直线 B.AC⊥平面ABB1A1C.AE,B1C1为异面直线,且AE⊥B1C1 D.A1C1∥平面AB1E解析 A不正确,因为CC1与B1E在同一个侧面中,故不是异面直线;B不正确,由题意知,上底面ABC是一个正三角形,故不可能存在AC⊥平面ABB1A1;C正确,因为AE,B1C1为在两个平行平面中且不平行的两条直线,故它们是异面直线;D不正确,因为A1C1所在的平面与平面AB1E相交,且A1C1与交线有公共点,故A1C1∥平面AB1E 不正确;故选:C.练习.1.如图是一几何体的平面展开图,其中四边形ABCD为正方形,△PDC,△PBC,△PAB,△PDA为全等的等边三角形,E、F分别为PA、PD的中点,在此几何体中,下列结论中错误的为()A.直线BE与直线CF共面 B.直线BE与直线AF是异面直线C.平面BCE⊥平面PAD D.面PAD与面PBC的交线与BC平行答案 C解析画出几何体的图形,如图,由题意可知,A,直线BE与直线CF共面,正确,因为E,F是PA与PD的中点,可知EF∥AD,所以EF∥BC,直线BE与直线CF是共面直线;B,直线BE与直线AF异面;满足异面直线的定义,正确.C,因为△PAB是等腰三角形,BE与PA的关系不能确定,所以平面BCE⊥平面PAD,不正确.D,∵AD∥BC,∴AD∥平面PBC,∴面PAD与面PBC的交线与BC平行,正确.故选:C.【例2】如图1,在△ABC中,∠ABC=90°,D为AC中点,AE⊥BD于E,延长AE交BC于F.将△ABD沿BD折起,得到三棱锥A1﹣BCD,如图2所示.(Ⅰ)若M是A1C的中点,求证:DM∥平面A1EF;(Ⅱ)若平面A1BD⊥平面BCD,试判断直线A1B与直线CD能否垂直?并说明理由.证明:(Ⅰ)取FC中点N.在图1中,由D,N分别为AC,FC中点,所以DN∥EF.在图2中,由M,N分别为A1C,FC中点,所以MN∥A1F,所以平面DMN∥平面A1EF,(5分)所以DM∥平面A1EF.解:(Ⅱ)直线A1B与直线CD不可能垂直.因为平面A1BD⊥平面BCD,EF⊂平面BCD,EF⊥BD,所以EF⊥平面A1BD,(8分)所以A1B⊥EF.假设有A1B⊥CD,注意到CD与EF是平面BCD内的两条相交直线,则有A1B⊥平面BCD.(1)(10分)又因为平面A1BD⊥平面BCD,A1E⊂平面A1BD,A1E⊥BD,所以A1E⊥平面BCD.(2)而(1),(2)同时成立,这显然与“过一点和已知平面垂直的直线只有一条”相矛盾,所以直线A1B与直线CD不可能垂直.练习 2.如图,四边形ABCD为矩形,AD⊥平面ABE,F为CE上的点,且BF⊥平面ACE (Ⅰ)求证:AE⊥BE(Ⅱ)设M在线段AB上,且满足AM=2MB,试在线段CE上确定一点N,使得MN∥平面DAE.证明:(Ⅰ)∵AD⊥平面ABE,AD∥BC,∴BC⊥平面ABE,∵AE⊂平面ABE,∴AE⊥BC,又∵BF⊥平面ACE,AE⊂平面ACE,∴AE⊥BF,∵BC∩BF=B,∴AE⊥平面BCE,又BE⊂平面BCE,∴AE⊥BE.(6分)解:(Ⅱ)在三角形ABE中过M点作MG∥AE交BE于G点,CE,在三角形BEC中过G点作GN∥BC交EC于N点,连MN,则由比例关系得CN=13∵MG∥AE MG⊄平面ADE,AE⊂平面ADE,∴MG∥平面ADE,同理,GN∥平面ADE,∴平面MGN∥平面ADE,又MN⊂平面MGN,∴MN∥平面ADE,∴N点为线段CE上靠近C点的一个三等分点.(12分)【例3】.如图,已知菱形AECD的对角线AC,DE交于点F,点E为的AB中点.将三角形ADE 沿线段DE折起到PDE的位置,如图2所示.(Ⅰ)求证:DE ⊥平面PCF ;(Ⅱ)证明:平面PBC ⊥平面PCF ;(Ⅲ)在线段PD ,BC 上是否分别存在点M ,N ,使得平面CFM ∥平面PEN ?若存在,请指出点M ,N 的位置,并证明;若不存在,请说明理由.【解答】证明:(Ⅰ)折叠前,因为四边形AECD 为菱形,所以AC ⊥DE ;所以折叠后,DE ⊥PF ,DE ⊥CF ,又PF∩CF=F,PF ,CF ⊂平面PCF ,所以DE ⊥平面PCF(Ⅱ)因为四边形AECD 为菱形,所以DC ∥AE ,DC=AE .又点E 为AB 的中点,所以DC ∥EB ,DC=EB .所以四边形DEBC 为平行四边形.所以CB ∥DE .又由(Ⅰ)得,DE ⊥平面PCF ,所以CB ⊥平面PCF .因为CB ⊂平面PBC ,所以平面PBC ⊥平面PCF .解:(Ⅲ)存在满足条件的点M ,N ,且M ,N 分别是PD 和BC 的中点.如图,分别取PD 和BC 的中点M ,N .连接EN ,PN ,MF ,CM .因为四边形DEBC 为平行四边形,所以EF ∥CN ,EF =12BC =CN .所以四边形ENCF 为平行四边形.所以FC ∥EN .在△PDE 中,M ,F 分别为PD ,DE 中点,所以MF ∥PE .又EN ,PE ⊂平面PEN ,PE∩EN=E,MF ,CF ⊂平面CFM ,所以平面CFM ∥平面PEN .练习3 .如图,直角三角形ABC 中,A=60°,沿斜边AC 上的高BD ,将△ABD 折起到△PBD 的位置,点E 在线段CD 上.(1)求证:PE ⊥BD ;(2)过点D 作DM ⊥BC 交BC 于点M ,点N 为PB 中点,若PE ∥平面DMN ,求DE DC 的值.解析 (1)∵BD 是AC 边上的高,∴BD ⊥CD ,BD ⊥PD ,又PD∩CD=D,∴BD ⊥平面PCD ,又PE ⊂平面PCD 中,∴BD ⊥PE ,即PE ⊥BD ;(2)如图所示,连接BE ,交DM 与点F ,∵PE ∥平面DMN ,∴PE ∥NF ,又点N 为PB 中点,∴点F 为BE 的中点;∴DF=12BE=EF ;又∠BCD=90°﹣60°=30°,∴△DEF 是等边三角形,设DE=a ,则BD=√3a ,DC=√3BD=3a ;∴DE DC =a 3a =13.。

立体几何中的平行与垂直关系在立体几何中,平行和垂直关系是非常基本且重要的概念。

通过理解和应用这些关系,我们可以更好地解决与立体图形相关的问题。

本文将介绍平行和垂直关系的定义和性质,并通过实例进行说明,以帮助读者更好地理解和运用这些概念。

一、平行关系在立体几何中,当两个线、面或者空间图形之间的相对位置满足特定条件时,我们可以说它们是平行的。

具体而言,以下是平行关系的定义和性质:1. 定义:如果两条直线在同一平面内,且在平面内没有交点,那么这两条直线被称为平行线。

用简单的符号表示为"//"。

2. 性质:平行线具有以下重要性质:a) 平行线之间的距离始终相等。

也就是说,如果有一条直线与一组平行线相交,那么从这条直线到任意一条平行线的距离都相等。

b) 平行线夹角与其对应的第三条平行线夹角相等。

也就是说,如果有两组平行线相交,那么相交的两对对应线之间的夹角相等。

二、垂直关系垂直关系是平行关系的一种特殊情况。

当两条直线、面或者空间图形之间的相对位置形成直角时,我们可以说它们是垂直的。

具体而言,以下是垂直关系的定义和性质:1. 定义:如果两条直线或者平面相交时,相交的两条直线或者平面的交角为90°,那么它们被称为垂直的。

2. 性质:垂直关系具有以下重要性质:a) 垂直线之间的夹角是直角,即为90°。

b) 垂直平面之间的夹角也是直角。

通过理解和应用平行和垂直关系,我们可以在解决立体几何问题时更加便捷和准确。

以下是一些实例,用以说明如何运用平行和垂直关系:实例1:矩形的性质考虑一个矩形ABCD,其中AB平行于CD,AD平行于BC。

根据平行关系的性质,我们可以得出以下结论:a) AB和CD之间的距离相等。

b) AD和BC之间的距离相等。

c) AB和CD之间的夹角以及AD和BC之间的夹角都是直角。

d) 矩形的对角线AC和BD相交于O,而OA和OC以及OB和OD之间的夹角也都是直角。

立体几何中的平行与垂直判定立体几何是研究三维空间中的几何关系和性质的一门学科,平行与垂直判定是其中重要的一部分。

在解题过程中,准确判定两个线、面或空间立体之间的平行与垂直关系至关重要。

本文将介绍几种常用的判定方法,并通过具体例子进行说明。

一、平面与平面的判定在立体几何中,平面与平面间的平行与垂直关系是经常需要判断的。

下面将介绍两种常用的判定方法。

1. 垂直判定两个平面互相垂直的条件是它们的法向量垂直。

设平面1的法向量为n1(x1, y1, z1),平面2的法向量为n2(x2, y2, z2),则平面1和平面2垂直的条件可以表示为:n1·n2 = 0(向量的点积为0)例如,假设平面1过点A(1, 2, 3),其法向量为n1(2, -1, 3);平面2过点B(4, -1, 2),其法向量为n2(1, 2, -1)。

我们可以计算两个法向量的点积:n1·n2 = (2, -1, 3)·(1, 2, -1) = 2×1 + (-1)×2 + 3×(-1) = 0因此,平面1和平面2是垂直的。

2. 平行判定两个平面互相平行的条件是它们的法向量平行。

设平面1的法向量为n1(x1, y1, z1),平面2的法向量为n2(x2, y2, z2),则平面1和平面2平行的条件可以表示为:n1 = k·n2(k为非零实数)例如,假设平面1过点A(1, 2, 3),其法向量为n1(2, -1, 3);平面2过点B(4, -1, 2),其法向量为n2(1, 2, -1)。

我们可以通过判断两个法向量的比例关系来确定其是否平行。

在本例中,两个法向量的各个分量之间的比例并不相等,因此平面1和平面2不是平行的。

二、直线与直线的判定在立体几何中,直线与直线的平行与垂直关系也经常需要判断。

下面将介绍两种常用的判定方法。

1. 垂直判定两条直线互相垂直的条件是它们的方向向量垂直。

高考数学复习历年考点题型专题讲解20立体几何中的平行与垂直问题一、题型精讲解题方法与技巧题型一、线面平行与垂直知识点拨:证明直线与平面的平行与垂直问题,一定要熟练记忆直线与平面的平行与垂直判定定理和性质定理,切记不可缺条件。

直线与平面的平行有两种方法:一是在面内找线;二是通过面面平行转化。

直线与平面垂直关键是找两条相交直线例1、(2019南通、泰州、扬州一调)如图,在四棱锥PABCD中,M,N分别为棱PA,PD的中点.已知侧面PAD⊥底面ABCD,底面ABCD是矩形,DA=DP.求证:(1)MN∥平面PBC;MD⊥平面PAB.【证明】(1)在四棱锥P-ABCD中,M,N分别为棱PA,PD的中点,所以MN ∥AD.(2分)又底面ABCD是矩形,所以BC∥AD.所以MN∥BC.(4分)又BC⊂平面PBC,MN⊄平面PBC,所以MN∥平面PBC. (6分)(2)因为底面ABCD是矩形,所以AB⊥AD.又侧面PAD⊥底面ABCD,侧面PAD∩底面ABCD=AD,AB⊂底面ABCD,所以AB⊥侧面PAD.(8分)又MD⊂侧面PAD,所以AB⊥MD.(10分)因为DA=DP,又M为AP的中点,从而MD⊥PA. (12分)又PA,AB在平面PAB内,PA∩AB=A,所以MD⊥平面PAB.(14分)例2、(2019扬州期末)如图所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,四边形AA1B1B为矩形,平面AA1B1B⊥平面ABC,点E,F分别是侧面AA1B1B,BB1C1C对角线的交点.(1) 求证:EF∥平面ABC;(2) 求证:BB1⊥AC.规范解答 (1)在三棱柱ABCA1B1C1中,四边形AA1B1B,四边形BB1C1C均为平行四边形,E,F分别是侧面AA1B1B,BB1C1C对角线的交点,所以E,F分别是AB1,CB1的中点,所以EF∥AC.(4分)因为EF⊄平面ABC,AC⊂平面ABC,所以EF∥平面ABC.(8分)(2)因为四边形AA1B1B为矩形,所以BB1⊥AB.因为平面AA1B1B⊥平面ABC,且平面AA1B1B∩平面ABC=AB,BB1⊂平面AA1B1B,所以BB1⊥平面ABC.(12分)因为AC⊂平面ABC,所以BB1⊥AC.(14分)例3、(2019南京、盐城二模)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,AB=AC,A1C⊥BC1,AB1⊥BC1,D,E分别是AB1和BC的中点.求证:(1)DE∥平面ACC1A1;(2)AE⊥平面BCC1B1.规范解答 (1)连结A1B,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1∥BB1且AA1=BB1,所以四边形AA1B1B是平行四边形.又因为D是AB1的中点,所以D也是BA1的中点.(2分)在△BA1C中,D和E分别是BA1和BC的中点,所以DE∥A1C.又因为DE⊄平面ACC1A1,A1C⊂平面ACC1A1,所以DE∥平面ACC1A1.(6分)(2)由(1)知DE∥A1C,因为A1C⊥BC1,所以BC1⊥DE.(8分)又因为BC1⊥AB1,AB1∩DE=D,AB1,DE⊂平面ADE,所以BC1⊥平面ADE.又因为AE⊂平在ADE,所以AE⊥BC1.(10分)在△ABC中,AB=AC,E是BC的中点,所以AE⊥BC.(12分)因为AE⊥BC1,AE⊥BC,BC1∩BC=B,BC1,BC⊂平面BCC1B1,所以AE⊥平面BCC1B1.(14分)例4、(2019苏锡常镇调研)如图,三棱锥DABC中,已知AC⊥BC,AC⊥DC,BC=DC,E,F分别为BD,CD的中点.求证:(1) EF∥平面ABC;(2) BD⊥平面ACE..规范解答(1)三棱锥DABC中,因为E为DB的中点,F为DC的中点,所以EF∥BC,(3分)因为BC⊂平面ABC,EF⊄平面ABC,所以EF∥平面ABC.(6分)(2)因为AC⊥BC,AC⊥DC,BC∩DC=C,BC,DC⊂平面BCD所以AC⊥平面BCD,(8分)因为BD⊂平面BCD,所以AC⊥BD,(10分)因为DC=BC,E为BD的中点,所以CE⊥BD,(12分)因为AC∩CE=C,AC,CE⊂平面ACE,所以BD⊥平面ACE.(14分)例5、(2019苏州三市、苏北四市二调)如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,侧面BCC1B1为正方形,A1B1⊥B1C1.设A1C与AC1交于点D,B1C与BC1交于点E.求证:(1) DE∥平面ABB1A1;(2) BC1⊥平面A1B1C.规范解答 (1)因为三棱柱ABCA1B1C1为直三棱柱,所以侧面ACC1A1为平行四边形.又A1C与AC1交于点D,所以D为AC1的中点,同理,E为BC1的中点.所以DE∥AB.(3分)又AB⊂平面ABB1A1,DE⊄平面ABB1A1,所以DE∥平面ABB1A1.(6分)(2)因为三棱柱ABCA1B1C1为直三棱柱,所以BB1⊥平面A1B1C1.又因为A1B1⊂平面A1B1C1,所以BB1⊥A1B1.(8分)又A1B1⊥B1C1,BB1,B1C1⊂平面BCC1B1,BB1∩B1C1=B1,所以A1B1⊥平面BCC1B1.(10分)又因为BC1⊂平面BCC1B1,所以A1B1⊥BC1.(12分)又因为侧面BCC1B1为正方形,所以BC1⊥B1C.又A1B1∩B1C=B1,A1B1,B1C⊂平面A1B1C,所以BC1⊥平面A1B1C.(14分)例6、(2017苏北四市一模)如图,在正三棱柱ABCA1B1C1中,已知D,E分别为BC,B1C1的中点,点F在棱CC1上,且EF⊥C1D.求证:(1) 直线A1E∥平面ADC1;(2) 直线EF⊥平面ADC1.规范解答(1) 证法1连结ED,因为D,E分别为BC,B1C1的中点,所以B1E∥BD且B1E =BD,所以四边形B1BDE是平行四边形,(2分)所以BB1∥DE且BB1=DE.又BB1∥AA1且BB1=AA1,所以AA1∥DE且AA1=DE,所以四边形AA1ED是平行四边形,所以A1E∥AD.(4分)又因为A1E⊄平面ADC1,AD⊂平面ADC1,所以直线A1E∥平面ADC1.(7分)证法2连结ED,连结A1C,EC分别交AC1,DC1于点M,N,连结MN,则因为D,E分别为BC,B1C1的中点,所以C1E∥CD且C1E=CD,所以四边形C1EDC是平行四边形,所以N是CE的中点.(2分)因为A1ACC1为平行四边形,所以M是A1C的中点,(4分)所以MN∥A1E.又因为A1E⊄平面ADC1,MN⊂平面ADC1,所以直线A1E∥平面ADC1.(7分)(2) 在正三棱柱ABCA1B1C1中,BB1⊥平面ABC.又AD⊂平面ABC,所以AD⊥BB1.又△ABC是正三角形,且D为BC的中点,所以AD⊥BC.(9分)又BB1,BC⊂平面B1BCC1,BB1∩BC=B,所以AD⊥平面B1BCC1,又EF⊂平面B1BCC1,所以AD⊥EF.(11分)又EF⊥C1D,C1D,AD⊂平面ADC1,C1D∩AD=D,所以直线EF⊥平面ADC1.(14分)题型二、线面与面面平行与垂直证明平面与平面的平行与垂直问题,一定要熟练记忆平面与平面的平行与垂直判定定理和性质定理,切记不可缺条件。

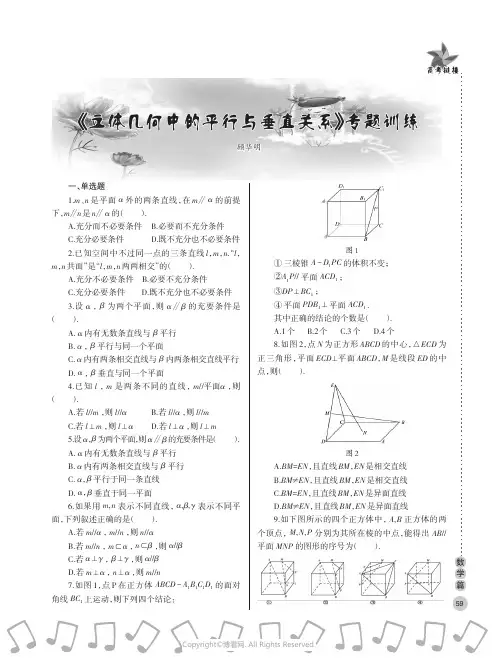

一、单选题1.m 、n 是平面α外的两条直线,在m ∥α的前提下,m ∥n 是n ∥α的().A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件2.已知空间中不过同一点的三条直线l ,m ,n .“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的().A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件3.设α,β为两个平面,则α∥β的充要条件是().A.α内有无数条直线与β平行B.α,β平行与同一个平面C.α内有两条相交直线与β内两条相交直线平行D.α,β垂直与同一个平面4.已知l ,m 是两条不同的直线,m //平面α,则().A.若l //m ,则l //αB.若l //α,则l //mC.若l ⊥m ,则l ⊥αD.若l ⊥α,则l ⊥m5.设α,β为两个平面,则α∥β的充要条件是().A.α内有无数条直线与β平行B.α内有两条相交直线与β平行C.α,β平行于同一条直线D.α,β垂直于同一平面6.如果用m ,n 表示不同直线,α,β,γ表示不同平面,下列叙述正确的是().A.若m //α,m //n ,则n //αB.若m //n ,m ⊂α,n ⊂β,则α//βC.若α⊥γ,β⊥γ,则α//βD.若m ⊥α,n ⊥α,则m //n7.如图1,点P 在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的面对角线BC 1上运动,则下列四个结论:图1①三棱锥A -D 1PC 的体积不变;②A 1P //平面ACD 1;③DP ⊥BC 1;④平面PDB 1⊥平面ACD 1.其中正确的结论的个数是().A.1个B.2个C.3个D.4个8.如图2,点N 为正方形ABCD 的中心,△ECD 为正三角形,平面ECD ⊥平面ABCD ,M 是线段ED 的中点,则().图2A.BM =EN ,且直线BM ,EN 是相交直线B.BM ≠EN ,且直线BM ,EN 是相交直线C.BM =EN ,且直线BM ,EN 是异面直线D.BM ≠EN ,且直线BM ,EN 是异面直线9.如下图所示的四个正方体中,A ,B 正方体的两个顶点,M ,N ,P 分别为其所在棱的中点,能得出AB //平面MNP 的图形的序号为().59A.①②B.②③C.③④D.①②③10.如图3,在直角梯形ABCD中,BC⊥CD,AB=BC=2,CD=4,E为CD中点,M,N分别为AD,BC的中点,将△ADE沿AE折起,使点D到D1,M到M1,在翻折过程中,有下列命题:图3①||M1M的最小值为1;②M1N//平面CD1E;③存在某个位置,使M1E⊥DE;④无论M1位于何位置,均有M1N⊥AE.其中正确命题的个数为().A.1B.2C.3D.4二、多选题11.已知α,β是两个不重合的平面,m,n是两条不重合的直线,则下列命题正确的是().A.若m//n,m⊥α,则n⊥αB.若m//α,α⋂β=n,则m//nC.若m⊥α,m⊥β,则α//βD.若m⊥α,m//n,n⊥β,则α//β12.已知菱形ABCD中,∠BAD=60°,AC与BD 相交于点O,将△ABD沿BD折起,使顶点A至点M,在折起的过程中,下列结论正确的是().A.BD⊥CMB.存在一个位置,使△CDM为等边三角形C.DM与BC不可能垂直D.直线DM与平面BCD所成的角的最大值为60°13.己知m、n为两条不重合的直线,α、β为两个不重合的平面,则下列说法正确的是().A.若m//α,n//β且α//β,则m//nB.若m//n,m⊥α,n⊥β,则α//βC.若m//n,n⊂α,α//β,m⊄β,则m//βD.若m//n,n⊥α,α⊥β,则m//β14.如图4,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,N为底面ABCD的中心,P为线段A1D1上的动点(不包括两个端点),M为线段AP的中点,则().图4A.CM与PN是异面直线B.CM>PNC.平面PAN⊥平面BDD1B1D.过P,A,C三点的正方体的截面一定是等腰梯形15.已知四棱锥P-ABCD,底面ABCD为矩形,侧面PCD⊥平面ABCD,BC=23,CD=PC=PD=26.若点M为PC的中点,则下列说法正确的为().A.BM⊥平面PCDB.PA//面MBDC.四棱锥M-ABCD外接球的表面积为36πD.四棱锥M-ABCD的体积为6三、填空题16.如图5,已知六棱锥P-ABCDEF的底面是正六边形,PA⊥平面ABC,PA=2AB,则下列结论中:①PB⊥AE;②平面ABC⊥平面PBC;③直线BC∥平面PAE;④∠PDA=45°.其中正确的有_______.(把所有正确的序号都填上)图517.已知l,m是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l⊥m;②m∥α;③l⊥α.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:_______.18.已知α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,有如下四个命题:①若l⊥α,l⊥β,则α∥β;②若l⊥α,α⊥β,则l∥β;③若l∥α,l⊥β,则α⊥β;④若l∥α,α⊥β,则l⊥β.其中真命题为______(填所有真命题的序号).19.已知α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同60,C⊥平面ABB.图622.如图7,在直三棱柱ABC为BC,AC的中点,AB=BC.(1)求证:A1B1∥平面DEC1;(2)求证:BE⊥C1E.23.如图8,在四棱锥P-ABCDPA,PD的中点.已知侧面PAD⊥是矩形,DA=DP.(1)求证:MN∥平面PBC;图8图9图11P-ABCD中,已知底BC=1,E,F分别是AB,;平面PDE.如图13,取PD中点G。

立体几何大题1.空间中的平行关系(1)线线平行(2)线面平行的判定定理:平面外一直线与平面内一直线平行,则线面平行(3)线面平行的性质定理若线面平行,经过直线的平面与该平面相交,则直线与交线平行(4)面面平行的判定定理判定定理1:一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面,则面面平行判定定理2:一个平面内有两条相交直线分别于另一个平面内两条相交直线平行,则面面平行(5)面面平行的性质定理性质定理1:两平面互相平行,一个平面内任意一条直线平行于另一个平面性质定理2:两平面互相平行,一平面与两平面相交,则交线互相平行6.空间中的垂直关系(1)线线垂直(2)线面垂直的判定定理一直线与平面内两条相交直线垂直,则线面垂直(3)线面垂直的性质定理性质定理1:一直线与平面垂直,则这条直线垂直于平面内的任意一条直线性质定理2:垂直于同一个平面的两条直线平行(4)面面垂直的判定定理一个平面内有一条直线垂直于另一个平面,则两个平面垂直(或:一个平面经过另一个平面的垂线,则面面垂直)(5)面面垂直的性质定理两平面垂直,其中一个平面内有一条直线与交线垂直,则这条直线垂直于另一个平面6.异面直线所成角cos θ=cos a ,b =|a ⋅b ||a |⋅|b |=|x 1x 2+y 1y 2+z 1z 2|x 12+y 12+z 12⋅x 22+y 22+z 22(其中θ(0°<θ≤90°)为异面直线a ,b 所成角,a ,b 分别表示异面直线a ,b 的方向向量)7.直线AB 与平面所成角,sin β=AB ⋅m |AB ||m |(m 为平面α的法向量).8.二面角α-l -β的平面角cos θ=m ⋅n |m ||n |(m ,n 为平面α,β的法向量).9.点B 到平面α的距离d =|AB ⋅n | |n |(n 为平面α的法向量,AB 是经过面α的一条斜线,A ∈α).模拟训练一、解答题1(22·23下·湖南·二模)如图,在直三棱柱ABC -A B C 中,∠ABC =120°,AB =BC =2,AC =BB ,点D 为棱BB 的中点,AE =13AC .(1)求DE 的长度;(2)求平面CDE 与平面BDE 夹角的余弦值.【答案】(1)393(2)34【分析】(1)在△ABC 中,用余弦定理可得到AC =23,在△ABE 中,用余弦定理可得BE =233,即可求得DE =DB 2+BE 2=393;(2)以B 为原点,分别以BE ,BC ,BB 所在的直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,求出平面CDE 与平面BDE 的法向量,即可求解【详解】(1)因为在直三棱柱ABC -A B C 中,∠ABC =120°,AB =BC =2,在△ABC 中,由余弦定理得cos ∠ABC =AB 2+BC 2-AC 22AB ⋅BC=22+22-AC 22×2×2=-12,解得AC =23,则AE =13AC =233,在△ABE 中,由余弦定理得cos ∠BAE =AB 2+AE 2-BE 22AB ⋅AE =22+233 2-BE 22×2×233=32,解得BE =233,又AC =BB =23,所以BD =12BB =3,因为BB ⊥平面ABC ,BE ⊂平面ABC ,所以BB ⊥BE ,在直角三角形DBE 中,DE =DB 2+BE 2=(3)2+233 2=393;(2)因为AE =BE =233,所以∠ABE =∠BAE =30°,则∠CBE =∠ABC -∠ABE =120°-30°=90°,则BE ,BC ,BB 两两互相垂直,以B 为原点,分别以BE ,BC ,BB 所在的直线为x ,y ,z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系:则点C 0,2,0 ,D 0,0,3 ,E 233,0,0 ,则CD =0,-2,3 ,CE =233,-2,0 ,设平面CDE 的法向量为n =x ,y ,z ,由n ⋅CD =x ,y ,z ⋅0,-2,3 =-2y +3z =0n ⋅CE =x ,y ,z ⋅233,-2,0 =233x -2y =0 ,得z =233y x =3y,令y =3,得平面CDE 的一个法向量为n =3,3,2 ;平面BDE 的一个法向量为m =0,1,0 .设平面CDE 与平面BDE 夹角的大小为θ,则cos θ=m ⋅n m n =0,1,0 ⋅3,3,2 1×4=34,故平面CDE 与平面BDE 夹角的余弦值为34.2(22·23下·绍兴·二模)如图,在多面体ABCDE 中,DE ⊥平面BCD ,△ABC 为正三角形,△BCD 为等腰Rt △,∠BDC =90°,AB =2,DE =2.(1)求证:AE ⊥BC ;(2)若AE ⎳平面BCD ,求直线BE 与平面ABC 所成的线面角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)63【分析】(1)由线面垂直的性质定理和判定定理即可证明;(2)法一:由分析可知,∠EBH 就是直线BE 与平面ABC 所成的线面角,设∠AFD =α,当α<90°时,O 与D 重合,可得A ,E 两点重合,不符合题意,当α>90°时,求出EH ,BE ,即可得出答案;法二:建立空间直角坐标系,求出直线BE 的方向向量与平面ABC 的法向量,由线面角的向量公式代入即可得出答案.【详解】(1)设F 为BC 中点,连接AF ,EF ,则由△ABC 为正三角形,得AF ⊥BC ;DE ⊥平面BCD ,且△BCD 为等腰直角三角形,计算可得:BE =CE =2,∴EF ⊥BC .EF ∩AF =F ,EF ,AF ⊂面AEF ,于是BC ⊥面AEF ,AE ⊂面AEF ,从而BC ⊥AE .(2)法一:由(1)可知,过点E 作EH ⊥AF ,垂足为H ,则∠EBH 就是直线BE 与平面ABC 所成的线面角.当AE ⎳平面BCD 时,可得A 到平面BCD 的距离为 2.设∠AFD =α,所以AF ⋅sin α=2,可得sin α=63,当α<90°时,cos α=33,不妨设A 在底面BCD 射影为O ,则FO =1,此时O 与D 重合,可得A ,E 两点重合,不符合题意,舍去;当α>90°时,FO =1,此时O 在DF 的延长线上,作EH ⊥AF ,由于AODE 为矩形,可得AE =DO =2,AE ∥OD ,可得sin ∠EAH =63,可得EH =263.于是sin ∠EBH =EH BE=63.法二:建立如图坐标系,可得F 0,0,0 ,B 1,0,0 ,C -1,0,0 ,D 0,1,0 ,E 0,1,2 ,A 0,a ,b由AF =3,解得a 2+b 2=3,又∵AE ⎳平面BCD ,令n =0,0,1 ,可得AB ⋅n =0,解得b =2,a =±1.当a =1时A ,E 重合,所以a =-1,此时A 0,-1,2 .不妨设平面ABC 的法向量为m =x ,y ,z ,则CB ⋅m =0CA ⋅m =0代入得x -y +2z =02x =0 ,令z =1,则y =2,所以m =0,2,1 .由于BE =-1,1,2 ,不妨设所成角为θ,则sin θ=∣cos BE ,m |=63.3(22·23·张家口·三模)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,∠CBB 1=60°,AB =BC =2,AC =AB 1=2.(1)证明:平面ACB 1⊥平面BB 1C 1C ;(2)求平面ACC 1A 1与平面A 1B 1C 1夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)57.【分析】(1)利用面面垂直的判定定理进行证明;(2)利用垂直关系建立空间直角坐标系,用向量法进行求解.【详解】(1)如图,连接BC 1,交B 1C 于O ,连接AO .因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为BC 1的中点.又AC =AB 1=2,故AO ⊥B 1C .又AB =BC =2,且∠CBB 1=60°,所以CO =1,BO =3,所以AO =AC 2-CO 2=1.又AB =2,所以AB 2=BO 2+AO 2,所以AO ⊥BO .因为BO ,CB 1⊂平面BB 1C 1C ,BO ∩CB 1=O ,所以AO ⊥平面BB 1C 1C .又AO ⊂平面ACB 1,所以平面ACB 1⊥平面BB 1C 1C .(2)由(1)知,OA ,OB ,OB 1两两互相垂直,因此以O 为坐标原点,OB ,OB 1,OA 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系O -xyz ,则A (0,0,1),B (3,0,0),C (0,-1,0),C 1(-3,0,0).故CC 1 =(-3,1,0),CA =(0,1,1),CB =(3,1,0).设n =(x 1,y 1,z 1)为平面ACC 1A 1的一个法向量,则有n ⋅CC 1 =0n ⋅CA =0 ,即-3x 1+y 1=0y 1+z 1=0 ,令x 1=1,则n =(1,3,-3).设m =(x 2,y 2,z 2)为平面ABC 的一个法向量,则有m ⋅CA =0m ⋅CB =0,即y 2+z 2=03x 2+y 2=0 ,令x 2=1,则m =(1,-3,3).因为平面A 1B 1C 1∥平面ABC ,所以m =(1,-3,3)也是平面A 1B 1C 1的一个法向量.所以cos <n ,m > =n ⋅m n m=1-3-3 7×7=57.所以平面ACC 1A 1与平面A 1B 1C 1夹角的余弦值57. 4(22·23·湛江·二模)如图1,在五边形ABCDE 中,四边形ABCE 为正方形,CD ⊥DE ,CD =DE ,如图2,将△ABE 沿BE 折起,使得A 至A 1处,且A 1B ⊥A 1D .(1)证明:DE ⊥平面A 1BE ;(2)求二面角C -A 1E -D 的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)63【分析】(1)由已知易得DE ⊥BE ,即可证明线面垂直;(2)建立空间直角坐标系,用坐标公式法求解即可.【详解】(1)由题意得∠BEC =∠CED =π4,∠BED =π2,DE ⊥BE ,因为AB ⊥AE ,则A 1B ⊥A 1E ,又A 1B ⊥A 1D ,A 1E ∩A 1D =A 1,A 1E ,A 1D ⊂面A 1ED ,所以A 1B ⊥面A 1ED ,又DE ⊂面A 1ED ,则DE ⊥A 1B ,又DE ⊥BE ,A 1B ∩BE =B ,A 1B ⊂平面A 1BE ,BE ⊂平面A 1BE ,所以DE ⊥平面A 1BE .(2)取BE 的中点O ,可知BE =2CD ,OE =CD ,由DE ⊥BE ,且CD ⊥DE 可得OE ⎳CD ,所以四边形OCDE 是平行四边形,所以CO ∥DE ,则CO ⊥平面A 1BE ,设BE =2,以点O 为坐标原点,OB ,OC ,OA 1所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系,如图,则A 1(0,0,1),E (-1,0,0),B (1,0,0),C (0,1,0),D (-1,1,0),EA 1 =(1,0,1),EC =(1,1,0),ED =(0,1,0),设平面A 1EC 的一个法向量为n 1 =(x 1,y 1,z 1),则n 1 ⋅EA 1 =0n 1 ⋅EC =0 ,即x 1+z 1=0x 1+y 1=0 ,取x 1=1,则n 1 =(1,-1,-1),设平面A 1ED 的一个法向量为n 2 =(x 2,y 2,z 2),则n 2 ⋅E 1A =0n 2 ⋅ED =0 ,即x 2+z 2=0y 2=0 ,取x 2=1,则n 2 =(1,0,-1),所以cos n 1 ,n 2 =n 1 ⋅n 2 n 1 n 2=63,由图可知,二面角C -A 1E -D 为锐角,所以面角C -A 1E -D 的余弦值为63.5(22·23下·长沙·三模)如图,在多面体ABCDE 中,平面ACD ⊥平面ABC ,BE ⊥平面ABC ,△ABC 和△ACD 均为正三角形,AC =4,BE =3,点F 在AC 上.(1)若BF ⎳平面CDE ,求CF ;(2)若F 是AC 的中点,求二面角F -DE -C 的正弦值.【答案】(1)CF =1(2)8517【分析】(1)记AC 中点为M ,连接DM 、BM ,依题意可得DM ⊥AC ,根据面面垂直的性质得到DM ⊥平面ABC ,如图建立空间直角坐标系,求出平面CDE 的法向量,设F a ,0,0 ,a ∈2,-2 ,依题意可得BF ⋅n =0求出a 的值,即可得解;(2)依题意点F 与点M 重合,利用空间向量法计算可得.【详解】(1)记AC 中点为M ,连接DM 、BM ,△ACD 为正三角形,AC =4,则DM ⊥AC ,且DM =2 3.因为平面ACD ⊥平面ABC ,平面ACD ∩平面ABC =AC ,DM ⊂平面ACD ,所以DM ⊥平面ABC ,又△ABC 为正三角形,所以BM ⊥AC ,所以BM =23,如图建立空间直角坐标系,则B 0,23,0 ,C -2,0,0 ,D 0,0,23 ,E 0,23,3 ,所以CD =2,0,23 ,CE =2,23,3 ,设平面CDE 的法向量为n =x ,y ,z ,则n ⋅CD =2x +23z =0n ⋅CE =2x +23y +3z =0,令x =3,则z =-3,y =-32,则n =3,-32,-3 ,设F a ,0,0 ,a ∈-2,2 ,则BF =a ,-23,0 ,因为BF ⎳平面CDE ,所以BF ⋅n =3a +-23 ×-32+0×-3 =0,解得a =-1,所以F 为CM 的中点,此时CF =1.(2)若F 是AC 的中点,则点F 与点M 重合,则平面FDE 的一个法向量可以为m =1,0,0 ,设二面角F -DE -C 为θ,显然二面角为锐角,则cos θ=m ⋅n m ⋅n=332+-32 2+-3 2=651,所以sin θ=1-cos 2θ=1-651 2=8517,所以二面角F -DE -C 的正弦值为8517.6(22·23下·湖北·二模)如图,S 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,△ABC 内接于⊙O ,AC ⊥BC ,AC =BC =322,AM =2MS ,AS =3,PQ 为⊙O 的一条弦,且SB ⎳平面PMQ .(1)求PQ 的最小值;(2)若SA ⊥PQ ,求直线PQ 与平面BCM 所成角的正弦值.【答案】(1)22(2)3010【分析】(1)作出辅助线,找到符合要求的PQ ,并利用垂径定理得到最小值;(2)在第一问基础上,得到当PQ 取得最小值时,SA ⊥PQ ,并建立空间直角坐标系,利用空间向量求解线面角.【详解】(1)过点M 作MH ⎳SB 交AB 于点H ,过点H 作PQ ⊥AB ,此时满足SB ⎳平面PMQ ,由平面几何知识易知,PQ =2r 2-d 2,当弦心距d 最大时,d =OH ,弦长最短,即PQ 取得最小值,因为AM =2MS ,AS =3,所以AH =2HB ,因为AC ⊥BC ,AC =BC =322,由勾股定理得AB =322⋅2=3,故AH =2,HB =1,连接OQ ,则OQ =32,由勾股定理得HQ =OQ 2-OH 2=94-14=2,所以PQ =2HQ =22;(2)连接OS ,则OS ⊥平面ACB ,因为PQ ⊂平面ACB ,故OS ⊥PQ ,而SA ⊥PQ ,OS ∩SA =S ,所以PQ ⊥平面AOS ,即有PQ ⊥AB .以O 为坐标原点,过点O 且平行PQ 的直线为x 轴,OB 所在直线为y 轴,OS 所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系,则P -2,12,0 ,Q 2,12,0 ,B 0,32,0 ,C 32,0,0 ,M 0,-12,3 ,设平面BCM 的法向量为m =x ,y ,z ,则m ⋅CB =x ,y ,z ⋅-32,32,0 =-32x +32y =0m ⋅MB =x ,y ,z ⋅0,2,-3 =2y -3z =0,令x =1,则y =1,z =233,故m =1,1,233,设直线PQ 与平面BCM 所成角的大小为θ,则sin θ=cos PQ ,m =PQ ⋅m PQ ⋅m =22,0,0 ⋅1,1,233 22×1+1+43=3010.故直线PQ与平面BCM所成角的正弦值为30 10.7(22·23·深圳·二模)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,PA= AD=2AB,点M是PD的中点.(1)证明:AM⊥PC;(2)设AC的中点为O,点N在棱PC上(异于点P,C),且ON=OA,求直线AN与平面ACM所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)1510【分析】(1)由等腰三角形的性质可得AM⊥PD,由面面垂直的性质可得CD⊥平面PAD,则CD⊥AM,所以由线面垂直的判定可得AM⊥平面PCD,从而可得结论;(2)以AB,AD,AP所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,利用空间向量求解即可.【详解】(1)证明:因为PA=AD,点M是PD的中点,所以AM⊥PD.因为PA⊥平面ABCD,PA⊂平面PAD,所以平面PAD⊥平面ABCD,因为四边形ABCD为矩形,所以CD⊥AD,因为平面PAD∩平面ABCD=AD,CD⊂平面ABCD,所以CD⊥平面PAD,所以CD⊥AM,因为PD∩CD=D,PD,CD⊂平面PCD,所以AM⊥平面PCD,因为PC⊂平面PCD,所以AM⊥PC.(2)解:由题意可得AB,AD,AP两两垂直,设AB=1,如图,以AB,AD,AP所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),因为点M是PD的中点,所以M0,22,22,所以AM =0,22,22 ,AC =1,2,0 ,设平面ACM 的法向量为n =x ,y ,z ,则AM ⋅n =22y +22z =0AC ⋅n =x +2y =0,令y =-1可得x =2,z =1,所以平面ACM 的一个法向量n =2,-1,1 .PC =1,2,-2 ,设N x N ,y N ,z N ,PN =λPC =λ,2λ,-2λ (0<λ<1),即x N ,y N ,z N -2 =λ,2λ,-2λ ,所以N λ,2λ,2-2λ .又O 12,22,0 ,ON =OA =32,所以λ-12 2+2λ-22 2+(2-2λ)2=34,化简得5λ2-7λ+2=0,解得λ=25或λ=1(舍去).所以AN =25,225,325,设直线AN 与平面ACM 所成的角为θ,则sin θ=n ⋅AN n ⋅AN=3252+1+1×425+825+1825=1510,所以直线AN 与平面ACM 所成角的正弦值为1510.8(22·23下·温州·二模)已知三棱锥D -ABC 中,△BCD 是边长为3的正三角形,AB =AC =AD ,AD 与平面BCD 所成角的余弦值为33.(1)求证:AD ⊥BC ;(2)求二面角D -AC -B 的平面角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)223【分析】(1)取BC 的中点E ,连接AE ,DE ,证明BC ⊥平面ADE ,即可得证;(2)取正三角形BCD 的中心O ,连接OA ,从而可得OA ⊥平面BCD ,则∠ODA 即为AD 与平面BCD 所成角的平面角,进而可得AB =AC =AD =3,取AC 中点为H ,连接DH ,BH ,则DH ⊥AC ,BH ⊥AC ,故∠BHD 即为二面角D -AC -B 的平面角,解△BDH 即可得解.【详解】(1)取BC 的中点E ,连接AE ,DE ,因为AB =AC ,所以AE ⊥BC ,因为△BCD 是边长为3的正三角形,所以DE ⊥BC ,又AE ∩DE =E ,AE ,DE ⊂平面ADE ,所以BC ⊥平面ADE ,因为AD ⊂平面ADE ,所以AD ⊥BC ;(2)取正三角形BCD 的中心O ,连接OA ,则点O 在DE 上,且OD =23DE ,由AB =AC =AD ,△BCD 是正三角形,得三棱锥A -BCD 为正三棱锥,则OA ⊥平面BCD ,故∠ODA 即为AD 与平面BCD 所成角的平面角,又AD 与平面BCD 所成角的余弦值为33,所以OD AD =3×32×23AD=33,即AB =AC =AD =3,即三棱锥A -BCD 是正四面体,取AC 中点为H ,连接DH ,BH ,则DH ⊥AC ,BH ⊥AC ,故∠BHD 即为二面角D -AC -B 的平面角,在△BDH 中,BH =DH =332,BD =3,则cos ∠BHD =BH 2+DH 2-BD 22⋅BH ⋅DH =274+274-92×332×332=13,所以sin ∠BHD =1-cos 2∠BHD =223,所以二面角D -AC -B 的平面角的正弦值223.9(22·23下·浙江·二模)如图,四面体ABCD ,AD ⊥CD ,AD =CD ,AC =2,AB =3,∠CAB =60°,E 为AB 上的点,且AC ⊥DE ,DE 与平面ABC 所成角为30°,(1)求三棱锥D -BCE 的体积;(2)求二面角B -CD -E 的余弦值.【答案】(1)答案见解析;(2)答案见解析.【分析】(1)取AC 中点F ,可证明AC ⊥平面DEF ,得平面ABC ⊥平面DEF ,DE 在平面ABC 内的射影就是直线EF ,∠DEF 是DE 与平面ABC 所成的角,即∠DEF =30°,由正弦定理求得∠FDE ,有两个解,在∠FDE =60°时可证DF ⊥平面ABC ,在∠FDE =120°时,取FE 中点H 证明DH ⊥平面ABC ,然后由棱锥体积公式计算体积;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,用空间向量法求二面角.【详解】(1)取AC 中点F ,连接FE ,FD ,因为AD =CD ,所以DF ⊥AC ,又AC ⊥DE ,DE ∩DF =D ,DE ,DF ⊂平面DEF ,所以AC ⊥平面DEF ,而FE ⊂平面DEF ,所以AC ⊥FE ,由已知AF =1,∠BAC =60°,所以EF =3,AE =2,BE =1,由AC ⊥平面DEF ,AC ⊂平面ABC 得平面ABC ⊥平面DEF ,因此DE 在平面ABC 内的射影就是直线EF ,所以∠DEF 是DE 与平面ABC 所成的角,即∠DEF =30°,AD =CD ,AC =2,因此DF =12AC =1,在△DEF 中,由正弦定理EF sin ∠FDE =DF sin ∠DEF 得1sin30°=3sin ∠FDE ,sin ∠FDE =32,∠FDE 为△DEF 内角,所以∠FDE =60°或120°,S △ABC =12AB ×AC ×sin ∠BAC =12×3×2×sin60°=333,S △CBE =BE BAS △ABC =3-23×332=32,若∠FDE =60°,则∠DFE =90°,即DF ⊥FE ,AC ∩FE =F ,AC ,FE ⊂平面ABC ,所以DF ⊥平面ABC ,V D -BCE =13S △BCE ⋅DF =13×32×1=36;若∠FDE =120°,则∠DFE =30°,DF =DE =1,取EF 中点H ,连接DH ,则DH ⊥EF ,因为平面ABC ⊥平面DEF ,平面ABC ∩平面DEF =EF ,而DH ⊂平面DEF ,所以DH ⊥平面ABC ,DH =DF sin ∠DFE =1×sin30°=12,所以V D -BCE =13S △BCE ⋅DF =13×32×12=312;(2)若∠FDE =60°,以FA ,FE ,FD 为x ,y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系F -xyz ,则D (0,0,1),C (-1,0,0),A (1,0,0),E (0,3,0),AE =(-1,3,0),EB =12AE =-12,32,0 ,所以B 点坐标为-12,332,0 ,CD =(1,0,1),CB =12,332,0 ,CE =(1,3,0),设平面DBC 的一个法向量是m =(x 1,y 1,z 1),则m ⋅CD =x 1+z 1=0m ⋅CB =12x 1+332y 1=0,取y 1=-1,则x 1=33,z 1=-33,即m =(33,-1,-33),设平面DEC 的一个法向量是n =(x 2,y 2,z 2),则n ⋅CD =x 2+z 2=0n ⋅CE =x 2+3y 2=0,取y 2=-1,则x 2=3,z 2=-3,即m =(3,-1,-3),cos m ,n =m ⋅n m n =9+1+955×7=19385385,所以二面角B -CD -E 的余弦值是19385385;若∠FDE =120°,以FA 为x 轴,FE 为y 轴,过F 且平行于HD 的直线为z 轴建立如图所示的空间直角坐标系F -xyz ,FH =12FE =32,则D 0,32,12 ,C (-1,0,0),A (1,0,0),E (0,3,0),AE =(-1,3,0),EB =12AE =-12,32,0 ,所以B 点坐标为-12,332,0 ,CD =1,32,12 ,CB =12,332,0 ,CE =(1,3,0),设平面DBC 的一个法向量是m =(x 1,y 1,z 1),则m ⋅CD =x 1+32y 1+12z 1=0m ⋅CB =12x 1+332y 1=0,取y 1=-1,则x 1=33,z 1=-53,即m =(33,-1,-53),设平面DEC 的一个法向量是n =(x 2,y 2,z 2),则n ⋅CD =x 2+32y 2+12z 2=0n ⋅CE =x 2+3y 2=0,取y 2=-1,则x 2=3,z 2=-3,即m =(3,-1,-3),cos m ,n =m ⋅n m n =9+1+15103×7=25721721,所以二面角B -CD -E 的余弦值是25721721.10(22·23下·襄阳·三模)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为矩形,∠BAC =90°,AB =AC =2,AA 1=4,A 1在底面ABC 的射影为BC 的中点N ,M 为B 1C 1的中点.(1)求证:平面A 1MNA ⊥平面A 1BC ;(2)求平面A 1B 1BA 与平面BB 1C 1C 夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)23015【分析】(1)利用线面垂直和面面垂直的判定定理证明;(2)利用空间向量的坐标运算求面面夹角的余弦值.【详解】(1)如图,∵A 1N ⊥面ABC ,连AN ,则AN ⊥A 1N ,又AB =AC =2,∴AN ⊥BC ,又AN ∩BC =N ,A 1N ⊂面A 1BC ,BC ⊂面A 1BC ,于是AN ⊥面A 1BC ,又AN ⊂面A 1MN ,,所以面A 1BC ⊥面A 1MNA .(2)由(1)可得,以NA ,NB ,NA 1 为x ,y ,z 轴,建系如图,∠BAC =90°,AB =AC =2,BC =22则A (2,0,0),B (0,2,0),C (0,-2,0),因为AA 1=4,AN =2,所以A 1N =14,则A 1(0,0,14),因为NB 1 =NB +BB 1 =NB +AA 1 =0,2,0 +-2,0,14 =-2,2,14 ,所以B 1-2,2,14 ,设平面A 1BB 1的一个法向量为m =(x ,y ,z ),因为A 1B =(0,2,-14),B 1B =(2,0,-14),所以A 1B ⋅m =2y -14z =0B 1B ⋅m =2x -14z =0 ,令y =7,则x =7,z =1,所以m =(7,7,1),设平面BCC 1B 1的一个法向量为n =(a ,b ,c ),因为BC =(0,-22,0),BB 1 =(-2,0,14),所以BC ⋅n =-22b =0BB 1 ⋅n =-2a +14c =0,令a =7,则b =0,c =1,所以n =(7,0,1),设平面A 1BB 1与平面BCC 1B 1夹角为θ,则cos θ=cos <m ,n >=m ⋅n m n=7+0+17+7+1×7+0+1=23015,所以平面A 1BB 1与平面BCC 1B 1夹角的余弦值为23015.11(22·23·唐山·二模)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,△ABC 是等边三角形,侧面ACC 1A 1⊥底面ABC ,且AA 1=AC ,∠AA 1C 1=120°,M 是CC 1的中点.(1)证明:A 1C ⊥BM .(2)求二面角A 1-BC -M 的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)45【分析】(1)根据菱形的性质、结合面面垂直的性质,线面垂直的判定定理进行证明即可;(2)建立空间直角坐标系,运用空间向量夹角公式进行求解即sk .【详解】(1)取AC 的中点O ,连接OM ,OB ,AC 1.在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,由AA 1=AC ,得四边形ACC 1A 1为菱形,所以A 1C ⊥AC 1,易知OM ∥AC 1,则A 1C ⊥OM .由△ABC 是等边三角形,知OB ⊥AC ,又平面ACC 1A 1⊥平面ABC ,平面ACC 1A 1∩平面ABC =AC ,OB ⊂平面ABC ,知OB ⊥平面ACC 1A 1,则OB ⊥A 1C ,又OB ∩OM =O ,OB ,OM ⊂平面OBM ,得A 1C ⊥平面OBM ,又BM ⊂平面OBM ,故A 1C ⊥BM ..(2)连接OA 1,因为侧面ACC 1A 1为菱形,∠AA 1C 1=120°,则∠A 1AC =60°,则△A 1AC 为等边三角形,所以A 1O ⊥AC ,又由(1)易知OA 1,OB ,AC 两两垂直,故以O 为坐标原点,分别以OB ,OC ,OA 1 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,建立空间直角坐标系.不妨设AB =2,则O 0,0,0 ,B 3,0,0 ,C 0,1,0 ,A 10,0,3 ,C 10,2,3 ,BA 1 =-3,0,3 ,BC =-3,1,0 ,CC 1 =0,1,3 ,设平面A 1BC 的法向量为n =x ,y ,z ,则n ⋅BC =-3x +y =0n ⋅BA 1 =-3x +3z =0 ,令x =1,得n =1,3,1 ,设平面BCC 1的法向量为m =a ,b ,c ,则m ⋅BC =-3a +b =0m ⋅CC 1 =b +3c =0,令a =1,得m =1,3,-1 ,所以cos n ,m =n ⋅m n ⋅m=35⋅5=35,即二面角A 1-BC -M 的正弦值为45.12(22·23下·盐城·三模)如图,该几何体是由等高的半个圆柱和14个圆柱拼接而成,点G 为弧CD 的中点,且C ,E ,D ,G 四点共面.(1)证明:平面BDF ⊥平面BCG ;(2)若平面BDF 与平面ABG 所成二面角的余弦值为155,且线段AB 长度为2,求点G 到直线DF 的距离.【答案】(1)证明见解析(2)62【分析】(1)过G 作GH ⎳CB ,交底面弧于H ,连接HB ,有HBCG 为平行四边形,根据题设可得FB ⊥HB ,即FB ⊥CG ,再由线面垂直的性质可得CB ⊥FB ,最后根据线面、面面垂直的判定即可证结论.(2)构建如下图示空间直角坐标系A -xyz ,令半圆柱半径为r ,高为h ,确定相关点坐标,进而求平面BDF 、平面ABG 的法向量,利用空间向量夹角的坐标表示及已知条件可得h =2r ,即可求出点G 到直线DF 的距离.【详解】(1)过G 作GH ⎳CB ,交底面弧于H ,连接HB ,易知:HBCG 为平行四边形,所以HB ⎳CG ,又G 为弧CD 的中点,则H 是弧AB 的中点,所以∠HBA =45°,而由题设知:∠ABF =45°,则∠HBF =∠HBA +∠ABF =90°,所以FB ⊥HB ,即FB ⊥CG ,由CB ⊥底面ABF ,FB ⊂平面ABF ,则CB ⊥FB ,又CB ∩CG =C ,CB ,CG ⊂平面BCG ,所以FB ⊥平面BCG ,又FB ⊂平面BDF ,所以平面BDF ⊥平面BCG .(2)由题意,构建如下图示空间直角坐标系A -xyz ,令半圆柱半径为r ,高为h ,则B 0,2r ,0 ,F 2r ,0,0 ,D 0,0,h ,G -r ,r ,h ,所以FD =-2r ,0,h ,BD =0,-2r ,h ,AB =0,2r ,0 ,AG =-r ,r ,h ,若m =x ,y ,z 是面BDF 的一个法向量,则m ⋅FD =-2rx +hz =0m ⋅BD =-2ry +hz =0 ,令z =2r ,则m =h ,h ,2r ,若n =a ,b ,c 是面ABG 的一个法向量,则n ⋅AB =2rb =0n ⋅AG =-ra +rb +hc =0 ,令c =r ,则n =h ,0,r ,所以cos m ,n =m ⋅n m n=h 2+2r 22h 2+4r 2×h 2+r 2=155,整理可得h 2-4r 2 h 2+2r 2 =0,则h =2r ,又AB =2,由题设可知,此时点G -1,1,2 ,D 0,0,2 ,F 2,0,0 ,则DF =2,0,-2 ,DG =-1,1,0 ,所以点G 到直线DF 的距离d =DG 2-DG ⋅DF 2DF2=62.13(22·23下·江苏·三模)如图,圆锥DO 中,AE 为底面圆O 的直径,AE =AD ,△ABC 为底面圆O 的内接正三角形,圆锥的高DO =18,点P 为线段DO 上一个动点.(1)当PO =36时,证明:PA ⊥平面PBC ;(2)当P 点在什么位置时,直线PE 和平面PBC 所成角的正弦值最大.【答案】(1)证明见解析;(2)P 点在距离O 点36处【分析】(1)利用勾股定理证明出AP ⊥BP 和AP ⊥CP ,再用线面垂直的判定定理证明出PA ⊥平面PBC ;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求解.【详解】(1)因为AE =AD ,AD =DE ,所以△ADE 是正三角形,则∠DAO =π3,又DO ⊥底面圆O ,AE ⊂底面圆O ,所以DO ⊥AE ,在Rt △AOD 中,DO =18,所以AO =DO 3=63,因为△ABC 是正三角形,所以AB =AO ×32×2=63×3=18,AP =AO 2+PO 2=92,BP =AP ,所以AP 2+BP 2=AB 2,AP ⊥BP ,同理可证AP ⊥CP ,又BP ∩PC =P ,BP ,PC ⊂平面PBC ,所以PA ⊥平面PBC .(2)如图,建立以O 为原点的空间直角坐标系O -xyz .设PO =x ,(0≤x ≤18),所以P 0,0,x ,E -33,9,0 ,B 33,9,0 ,C -63,0,0 ,所以EP =33,-9,x ,PB =33,9,-x ,PC =-63,0,-x ,设平面PBC 的法向量为n =a ,b ,c ,则n ⋅PB =33a +9b -cx =0n ⋅PC =-63a -cx =0,令a =x ,则b =-3x ,c =-63,故n =x ,-3x ,-63 ,设直线PE 和平面PBC 所成的角为θ,则sin θ=cos EP ,n =33x +93x -63x 108+x 2⋅x 2+3x 2+108=63x 108+x 2⋅4x 2+108=634x 2+1082x 2+540≤6324x 2⋅1082x 2+540=13,当且仅当4x 2=1082x 2,即PO =x =36时,直线PE 和平面PBC 所成角的正弦值最大,故P 点在距离O 点36处.14(22·23下·镇江·三模)如图,四边形ABCD 是边长为2的菱形,∠ABC =60°,四边形PACQ 为矩形,PA =1,从下列三个条件中任选一个作为已知条件,并解答问题(如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分).①BP ,DP 与平面ABCD 所成角相等;②三棱锥P -ABD 体积为33;③cos ∠BPA =55(1)平面PACQ ⊥平面ABCD ;(2)求二面角B -PQ -D 的大小;(3)求点C 到平面BPQ 的距离.【答案】(1)证明见解析(2)2π3(3)32【分析】(1)若选①,则作PA ⊥面ABCD ,证明A 和A 重合从而得到PA ⊥面ABCD ,从而得到面面垂直;若选②,计算得到P 到面ABD 的距离h =1=PA ,得到PA ⊥面ABCD ,从而得到面面垂直;若选③,通过余弦定理计算得到PA ⊥AB ,再通过PA ⊥面ABCD ,从而得到面面垂直;(2)通过建立空间直角坐标系,求出两个平面的法向量,结合二面角计算公式计算即可;(3)通过点面距离的计算公式直接计算即可.【详解】(1)选①,连接BD ,作PA ⊥面ABCD ,垂足为A .∵BP ,DP 与平面ABCD 所成角相等,∴A B =A D ,∴A 在BD 的中垂线AC 上,∵在平面PACQ 内,PA ⊥AC ,PA ⊥AC ,∴A 和A 重合,∴PA ⊥面ABCD ,又PA ⊂面PACQ ,∴面PACQ ⊥面ABCD若选②,设P 到面ABD 的距离为h ,∵V P -ABD =13S △ABD ⋅h =13×3⋅h =33,得h =1=PA ,∴PA 即为P 到面ABD 的距离,即PA ⊥面ABCD ,又PA ⊂面PACQ ,∴面PACQ ⊥面ABCD .若选③,由余弦定理得,cos ∠BPA =PB 2+PA 2-AB 22PB ⋅PA =55,∴BP =5,∴BP 2=AP 2+AB 2∴PA ⊥AB ,又PA ⊥AC ,AC ∩AB =A ,AC ,AB ⊂面ABCD∴PA ⊥面ABCD ,又PA ⊂面PACQ∴面PACQ ⊥面ABCD(2)因为PA ⊥面ABCD ,OB ,OC ⊂面ABCD ,所以PA ⊥OB ,PA ⊥OC ,取PQ 中点G ,则OG ⎳PA ,所以OG ⊥OB ,OG ⊥OC ,又因为OB ⊥OC ,所以建立如下图所示空间直角坐标系,∵B 3,0,0 ,P 0,-1,1 ,D -3,0,0 ,Q 0,1,1 ,∴BQ =-3,1,1 ,DQ =3,1,1 ,DP =3,-1,1 ,设平面BPQ 的一个法向量为m =x ,y ,z ,则m⋅BP =0m ⋅BQ =0 ,即-3x -y +z =0-3x +y +z =0 ,令x =3,则y =0,z =3,∴m =3,0,3 ,设平面DPQ 的一个法向量为n =x 1,y1,z 1 ,则n ⋅DP=0n ⋅DQ =0 ,即3x 1-y 1+z 1=3x 1+y 1+z 1=0,令x1=3,则y 1=0,z 1=-3,∴n =3,0,-3 ,∴cos m ,n =m ⋅n m ⋅ n =-623×23=-12,∵m ,n ∈0,π ,∴m ,n =2π3,由图可知二面角B -PQ -D 是钝角,所以二面角B -PQ -D 的大小为2π3.(3)∵C 0,1,0 ,Q 0,1,1 ,∴CQ =0,0,1 ,∵平面BPQ 的一个法向量为m =3,0,3 ,∴点C 到平面BPQ 的距离d =CQ ⋅m m=323=32.15(22·23下·江苏·一模)在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,平面A 1B 1BA ⊥平面ABC ,侧面A 1B 1BA 为菱形,∠ABB 1=π3,AB 1⊥AC ,AB =AC =2,E 是AC 的中点.(1)求证:A 1B ⊥平面AB 1C ;(2)点P 在线段A 1E 上(异于点A 1,E ),AP 与平面A 1BE 所成角为π4,求EP EA 1的值.【答案】(1)证明见解析(2)EP EA 1=25【分析】(1)作B 1O ⊥AB 交AB 于O 点,由面面垂直的性质可得B 1O ⊥平面ABC ,可得B 1O ⊥AC ,再由线面垂直的判定定理得AC ⊥平面A 1B 1BA ,从而得到AC ⊥A 1B ,再由线面垂直的判定定理可得答案;(2)以A 为原点,AB 、AC 、AO 1所在的直线分别为x 、y 、z 轴,建立空间直角坐标系,设EP =λEA 1 ,可得AP =-λ,1-λ,3λ ,求出平面A 1BE 的一个法向量,由线面角的向量求法可得答案.【详解】(1)因为侧面A 1B 1BA 为菱形,∠ABB 1=π3,AB =AC =2,所以△ABB 1、△AA 1B 1为边长为2的等边三角形,作B 1O ⊥AB 交AB 于O 点,则O 点为AB 的中点,因为平面A 1B 1BA ⊥平面ABC ,平面A 1B 1BA ∩平面ABC =AB ,B 1O ⊂平面A 1B 1BA ,所以B 1O ⊥平面ABC ,AC ⊂平面ABC ,可得B 1O ⊥AC ,又AB 1⊥AC ,B 1O ∩AB 1=B 1,B 1O 、AB 1⊂平面A 1B 1BA ,可得AC ⊥平面A 1B 1BA ,因为A 1B ⊂平面A 1B 1BA ,所以AC ⊥A 1B ,因为侧面A 1B 1BA 为菱形,所以B 1A ⊥A 1B ,AB 1∩AC =A ,AB 1、AC ⊂平面AB 1C ,所以A 1B ⊥平面AB 1C ;(2)由(1)知,AC ⊥平面A 1B 1BA ,∠BAC =π2,取做A 1B 1的中点O 1,连接AO 1,则B1O ⎳AO 1,所以AO 1⊥平面ABC ,以A 为原点,AB 、AC 、AO 1所在的直线分别为x 、y 、z 轴,建立空间直角坐标系,则A 0,0,0 ,A 1-1,0,3 ,B 2,0,0 ,E 0,1,0 ,A 1B =3,0,-3 ,EA 1 =-1,-1,3 ,设EP =λEA 1 ,可得P -λ,1-λ,3λ ,所以AP =-λ,1-λ,3λ ,设平面A 1BE 的一个法向量为n=x ,y ,z ,则A 1B ⋅n=0EA 1 ⋅n =0,即3x -3z =0-x -y +3z =0 ,令z =3,可得n =1,2,3 ,可得sin π4=cos n ,AP =n ⋅AP n AP=-λ+2-2λ+3λ 1+4+3λ2+1-λ 2+3λ2,解得λ=0舍去,或λ=25,所以EP EA 1=25.16(22·23下·河北·三模)如图,四棱锥P -ABCD 的底面ABCD 是菱形,其对角线AC ,BD 交于点O ,且PO ⊥平面ABCD ,OC =1,OD =OP =2,M 是PD 的中点,N 是线段CD 上一动点.(1)当平面OMN ⎳平面PBC 时,试确定点N 的位置,并说明理由;(2)在(1)的前提下,点Q 在直线MN 上,以PQ 为直径的球的表面积为214π.以O 为原点,OC ,OD ,OP 的方向分别为x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系O -xyz ,求点Q 的坐标.【答案】(1)N 是CD 的中点(2)12,1,0 ,-1310,1,185 【分析】(1)根据面面平行的性质证明MN ⎳PC ,即可得解;(2)先根据球的体积求出PQ ,然后根据空间中两点间的距离公式即可得解.【详解】(1)因为平面OMN ⎳平面PBC ,平面OMN ∩平面PCD =MN ,平面PBC ∩平面PCD =PC ,所以MN ⎳PC ,因为M 是PD 的中点,所以N 是CD 的中点;(2)由题意4π×PQ 22=214π,解得PQ =212,设MQ =λMN,λ∈R ,由题意,P 0,0,2 ,M 0,1,1 ,N 12,1,0 ,则PM =0,1,-1 ,MN =12,0,-1 ,则PQ =PM +MQ =0,1,-1 +λ12,0,-1 =λ2,1,-λ-1 ,则λ24+1+-λ-1 2=212,解得λ=1或λ=-135,当λ=1时,MQ =MN ,则Q 12,1,0 ,当λ=-135时,MQ =-135MN =-1310,0,135,设Q x ,y ,z ,则MQ =x ,y -1,z -1 =-1310,0,135,所以x =-1310y -1=0z -1=135 ,解得x =-1310y =1z =185 ,则Q -1310,1,185 ,综上所述点Q 的坐标为12,1,0,-1310,1,185 .17(22·23·汕头·三模)如图,圆台O 1O 2的轴截面为等腰梯形A 1ACC 1,AC =2AA 1=2A 1C 1=4,B 为底面圆周上异于A ,C 的点.(1)在平面BCC 1内,过C 1作一条直线与平面A 1AB 平行,并说明理由;(2)若四棱锥B -A 1ACC 1的体积为23,设平面A 1AB ∩平面C 1CB =l ,Q ∈l ,求CQ 的最小值.【答案】(1)作图见解析,理由见解析(2)7【分析】(1)根据线面平行的判定和中位线定理即可求解;(2)根据几何关系或空间向量方法即可求解.【详解】(1)取BC 中点P ,作直线C 1P 即为所求,取AB 中点H ,连接A 2H ,PH ,则有PH ∥AC ,PH =12AC ,如图,在等腰梯形A 1ACC 1中,A 1C 1=12AC ,有HP ∥A 1C 1,HP =A 1C 1,则四边形A 1C 1PH 为平行四边形,即有C 1P ∥A 1H ,又A 1H ⊂平面A 1AB ,C 1P⊄平面A 1AB ,所以C 1P ∥平面A 1AB .(2)法一:延长AA 1,CC 1交于点O ,故O ∈AA 1⊂平面ABA 1,O ∈CC 1⊂平面CC 1B故平面A 1AB ∩平面C 1CB =BO ,BO 即l ,在△OBC 中,OC ,OB 均为圆锥母线.过点B 作BO ⊥AC 于O .在等腰梯形A 1ACC 1中,AC =2AA 1=2A 1C 1=4,此梯形的高h =AA 21-AC -A 1C 122=3,∴等腰梯形A 1ACC 1的面积为S =122+4 3=33,所以四棱锥B -A 1ACC 1的体积V =13S ×BO =13×33×BO =23,解得BO =2,故点O 与O 2重合,BC =22由AC =2AA 1=2A 1C 1,得OC =2CC 1,且∠C 1CA =60°,故OC =AC =4=OB .△OBC 中,O 到BC 距离h 1=OB 2-BC 22=14.则△OBC 面积=12OB ⋅CQ min =12BC ⋅h 1,得:CQ 的最小值为:CQ min =22⋅144=7.法二:同法一求出B 的位置.以O 2为原点,OB ,OC ,O 2O 1方向为x ,y ,z 轴正向建立空间直角坐标系,C 0,2,0 ,B 2,0,0 ,AA 1 =0,1,3 ,AB =2,2,0 ,CC 1 =0,-1,3 ,BC=-2,2,0设面A 1AB 的法向量为a=x 1,y 1,z 1a ⋅AA 1=y 1+3z 1=0a ⋅AB=2x 1+2y 1=0,取z 1=1,有a=3,-3,1 ;同理可得面C 1CB 的法向量为β=3,3,1 ,由l =面C 1CB ∩面A 1AB ,可知B ∈l ,设l 的方向向量为l=x ,y ,z ,故l ⋅a =3x -3y +z =0,l ⋅β=3x +3y +z =0取l=1,0,3 ,下面分2个方法求|CQ |min求|CQ |min 方法1:BQ =l=t ,0,3t ,,∵B 2,0,0 ,∴Q t -2,0,3t∴CQ =(t -2)2+22+(3t )2=4t 2-4t +8,当t =12时,CQ 取最小值为7.求CQ min 方法2:BC 在l 上的投影向量的模为BC ⋅l l =-2×1+2×0+0×32=1故CQ 的最小值即C 到l 的距离为BC 2-12=7.法三:在三角形△BCO 中,BO =CO =4,BC =22,cos ∠CBO =42+(22)2-422×4×22=122⋅sin ∠CBO =1-1222=722,所以CQ ≥CB sin ∠CBO =722×22=7.18(19·20下·临沂·二模)如图①,在Rt △ABC 中,B 为直角,AB =BC =6,EF ∥BC ,AE =2,沿EF 将△AEF 折起,使∠AEB =π3,得到如图②的几何体,点D 在线段AC 上.(1)求证:平面AEF ⊥平面ABC ;(2)若AE ⎳平面BDF ,求直线AF 与平面BDF 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)64.【分析】(1)由余弦定理计算证明EA ⊥AB ,再利用线面垂直的判定、性质,面面垂直的判定推理作答.(2)以A 为原点,建立空间直角坐标系,利用空间向量求线面角的正弦作答.【详解】(1)在△ABE 中,AE =2,BE =4,∠AEB =π3,由余弦定理得:AB 2=AE 2+BE 2-2AE ⋅BE cos ∠AEB =4+16-2×2×4×12=12,则AB =23,有EB 2=EA 2+AB 2,于是∠EAB =π2,即有EA ⊥AB ,又EF ⊥EB ,EF ⊥EA ,EA ∩EB =E ,EA ,EB ⊂平面ABE ,因此EF ⊥平面ABE ,而AB ⊂平面ABE ,则EF ⊥AB ,又因为EA ∩EF =E ,EA ,EF ⊂平面AEF ,从而AB ⊥平面AEF ,而AB ⊂平面ABC ,所以平面AEF ⊥平面ABC .(2)以A 为原点,以AB ,AE 分别为x ,y 轴,过点A 垂直于平面ABE 的直线为z 轴,建立空间直角坐标系,如图,由(1)知,EF ⊥平面ABE ,而EF ⎳BC ,则有BC ⊥平面ABE ,则A (0,0,0),B (23,0,0),E (0,2,0),F (0,2,2),C (23,0,6),AF =(0,2,2),FB =(23,-2,-2),AC=(23,0,6),连接EC 与FB 交于点G ,连接DG ,因为AE ⎳平面BDF ,AE ⊂平面AEC ,平面AEC ∩平面BDF =DG ,则AE ⎳GD ,有GC GE =DCDA,在四边形BCFE 中,由EF ⎳BC ,得GC GE =BC EF =3,即DC DA=3,AD =14AC =32,0,32 ,FD =AD -AF =32,-2,-12,设平面BDF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则n ⋅FD =32x -2y -12z =0n ⋅FB =23x -2y -2z =0,令x =1,得n =(1,0,3),设直线AF 与平面BDF 所成角为θ,于是sin θ=|cos ‹n ,AF ›|=|n ⋅AF ||n ||AF |=2322×2=64,所以直线AF 与平面BDF 所成角的正弦值为64.19(22·23下·广州·三模)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,AB =AP =2,PA ⊥平面ABCD ,E ,F 分别是线段PB ,PD 的中点,G 是线段PC 上的一点.(1)求证:平面EFG ⊥平面PAC ;(2)若直线AG 与平面AEF 所成角的正弦值为13,且G 点不是线段PC 的中点,求三棱锥E -ABG 体积.【答案】(1)证明见解析(2)19【分析】(1)由线面垂直判定可证得BD ⊥平面PAC ,由中位线性质知EF ⎳BD ,从而得到EF ⊥平面PAC ,由面面垂直判定可得结论;(2)以A 为坐标原点可建立空间直角坐标系,设PG =λPC ,λ∈0,12 ∪12,1 ,由线面角的向量求法可构造方程求得λ,结合垂直关系可得G 平面PAB 的距离为16BC =13,利用棱锥体积公式可求得结果.【详解】(1)连接BD ,∵E ,F 分别是线段PB ,PD 的中点,∴EF ⎳BD ,∵底面四边形ABCD 为正方形,∴BD ⊥AC ,∵PA ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,∴PA ⊥BD ,又PA ∩AC =A ,PA ,AC ⊂平面PAC ,∴BD ⊥平面PAC ,∵EF ⎳BD ,∴EF ⊥平面PAC ,又EF ⊂平面EFG ,∴平面EFG ⊥平面PAC .(2)以A 为坐标原点,分别以AB ,AD ,AP 所在直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则A 0,0,0 ,E 1,0,1 ,F 0,1,1 ,P 0,0,2 ,C 2,2,0 ,设PG =λPC ,λ∈0,12 ∪12,1 ,则AG =AP +PG =0,0,2 +2λ,2λ,-2λ =2λ,2λ,2-2λ ,AE =1,0,1 ,AF =0,1,1 ,设平面AEF 的一个法向量为n=x ,y ,z ,则n ⋅AE=x +z =0n ⋅AF=y +z =0,令z =-1,解得:x =1,y =1,∴n =1,1,-1 ;设直线AG 与平面AEF 所成角为θ,sin θ=cos n ,AG =n ⋅AGn ⋅AG=6λ-2 3⋅4λ2+4λ2+2-2λ 2=13,解得:λ=16或λ=12(舍),∴PG =16PC ,∵PA ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,∴PA ⊥BC ;∵BC ⊥AB ,PA ∩AB =A ,PA ,AB ⊂平面PAB ,∴BC ⊥平面PAB ,∴G 到平面PAB 的距离为16BC =13,∴V E -ABG =V G -ABE =13S △ABE ⋅16BC =13×12×12×2×2×13=19.20(22·23下·长沙·一模)斜三棱柱ABC -A 1B 1C 1的各棱长都为2,∠A 1AB =60°,点A 1在下底面ABC 的投影为AB 的中点O .(1)在棱BB 1(含端点)上是否存在一点D 使A 1D ⊥AC 1若存在,求出BD 的长;若不存在,请说明理由;(2)求点A 1到平面BCC 1B 1的距离.【答案】(1)存在,BD =25(2)2155【分析】(1)连接OC ,以O 点为原点,如图建立空间直角坐标系,设BD =tBB 1 ,t ∈0,1 ,根据AC 1 ⋅A 1D=0,求出t 即可;(2)利用向量法求解即可.【详解】(1)连接OC ,因为AC =BC ,O 为AB 的中点,所以OC ⊥AB ,由题意知A 1O ⊥平面ABC ,又AA 1=2,∠A 1AO =60°,所以A 1O =3,以O 点为原点,如图建立空间直角坐标系,则A 10,0,3 ,A 1,0,0 ,B -1,0,0 ,C 0,3,0 ,由AB =A 1B 1得B 1-2,0,3 ,同理得C 1-1,3,3 ,设BD =tBB 1,t ∈0,1 ,得D -1-t ,0,3t ,又AC 1 =-2,3,3 ,A 1D =-1-t ,0,3t -3 ,由AC 1 ⋅A 1D=0,得-2-1-t +33t -3 =0,得t =15,又BB 1=2,∴BD =25,∴存在点D 且BD =25满足条件;(2)设平面BCC 1B 1的法向量为n=x ,y ,z ,BC =1,3,0 ,CC 1 =-1,0,3 ,则有n ⋅BC=x +3y =0n ⋅CC 1=-x +3z =0,可取n =3,-1,1 ,又BA 1=1,0,3 ,∴点A 1到平面BCC 1B 1的距离为d =BA 1 cos BA 1 ,n =BA 1 ×3+0+3BA 1×5=2155,∴所求距离为2155.21(22·23下·长沙·三模)如图,三棱台ABC -A 1B 1C 1,AB ⊥BC ,AC ⊥BB 1,平面ABB 1A 1⊥平面ABC ,AB =6,BC =4,BB 1=2,AC 1与A 1C 相交于点D ,AE =2EB,且DE ∥平面BCC 1B 1.(1)求三棱锥C -A 1B 1C 1的体积;(2)平面A 1B 1C 与平面ABC 所成角为α,CC 1与平面A 1B 1C 所成角为β,求证:α+β=π4.【答案】(1)2(2)证明见解析【分析】(1)通过证明线线和线面垂直,并结合已知条件即可得出三棱锥C -A 1B 1C 1的体积;(2)建立空间直角坐标系,表达出各点的坐标,求出所成角为α与β的正余弦值,即可证明结论.【详解】(1)由题意,∵平面ABB 1A 1⊥平面ABC ,且平面ABB 1A 1∩平面ABC =AB ,AB ⊥BC ,BC ⊂平面ABC ∴BC ⊥平面ABB 1A 1,∵BB 1⊂平面ABB 1A 1,∴BC ⊥BB 1,又AC ⊥BB 1,BC ∩AC =C ,BC ,AC ⊂平面ABC ∴BB 1⊥平面ABC ,连接C 1B ,∵DE ⎳平面BCC 1B 1,DE ⊂平面ABC 1,平面ABC 1∩平面BCC 1B 1=C 1B ,∴DE ∥C 1B ,∵AE =2EB ,∴AD =2DC 1 ,∴A 1C 1=12AC .∴三棱锥C -A 1B 1C 1底面A 1B 1C 1的面积S 1=12×2×3=3,高h =BB 1=2,。

第52讲 用空间向量判断,证明平行与垂直知识与方法1用空间向量判断证明线面平行或垂直,面面平行或垂直的思路 (1)直接利·用向量运算的几何意义进行证明.(2)通过建立三维坐标系,用向量的坐标形式进行运算和证明. 2用向量证明直线与平面平行的方法(1)证明直线的方向向量与平面某一法向量垂直. (2)证明直线的方向向量与平面内某直线的方向向亘平行. (3)证明直线的方向向量可以用平面内的两个不共线的向量线性表示. 3用向量证明直线与平面垂直的方法(1)证明直线的方向向量与平面的某一法向量平行.(2)证明直线的方向向量与平面内两条相交直线的方向向量垂直. (3)证明直线的方向向量与平面内的任意一条直线的方向向量垂直. 4证明空间两个平面的平行与垂直关系的方法(1)利用两个平面的法向量的平行与垂直关系进行证明,关键是求出两个平面的法向量. (2)将证明两个平面的平行和垂直关系转化为证明直线与平面的平行与垂直关系,再 利用上述介绍的证明方法进行证明.(3)利用面面平行、面面垂直判定定理的向量表示进行证明.典型例题【例1】 如图52-1所示,在正方体111ABCD A BC D 中,M N ,分别是111C C B C ,的中点.证明://MN 平面1.A BD【解析】【解法1】 ∵1111111111111()2222MN C N C M C B C C D A D D D A =-=-=-=1//.MN DA ∴又∵MN 与1DA 不共线,∴1//.MN DA 又MN ⊄平面11,A BD A D ⊂平面1A BD ,//MN ∴平面1A BD .【解法2】设正方体的棱长为1,以D 为原点,分别以1,,DA DC DD 所在直线为x 轴、y 轴、z 轴,建立如图52-2所示空间直角坐标系,则1110,1,,,1,1,(0,0,0),(1,0,1),(1,1,0).22M N D A B ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭于是111,0,,(1,0,1),(1,1,0)22MN DA DB ⎛⎫=== ⎪⎝⎭.设平面1A BD 的一个法向量为(),,n x y z =,则0,,0n DA n DB ⎧⎪⋅⎨⎪⎩=⋅= 得00x z x y ⎧⎨⎩+=+=,取1x =,得1,1y z =-=-,∴()1,1,1n =--.又1111,0,(1,1,1)10(1)(1)02222n MN ⎛⎫⋅=⋅--=⨯+⨯-+⨯-= ⎪⎝⎭,MN n ∴⊥,又MN ⊄平面1A BD .∴//MN 平面1.A BD【解法3】 如图52-2所示,1DA (1,0,1),(1,1,0),DB ==设1MN sDA tDB =+ , 即11,0,(1,0,1)(1,1,0),22s t ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭12012s t t s ⎧+=⎪⎪∴=⎨⎪⎪=⎩解得1,0,2s t ==∴1,2MN DA =∴MN 与1DA 共线,∵MN ⊄平面1A BD ,∴//MN 平面1.A BD【例2】如图524-所示,四棱锥S ABCD -中,///,.CD AB CD BC ⊥侧面SAB 为等边三角形,2,1AB BC CD SD ====. (1)证明:SD ⊥平面SAB .(2)求点A 到平面SBC 的距离.【解析】(1)【证明】以C 为原点,射线CD 为x 轴的正半轴建立如图525-所示的空间直角坐标系C xyz -.设(1,0,0)D ,则(2,2,0),(0,2,0)A B 又设(,,)S x y z ,则0,0,0.x y z >>>(2,2,),(,2,),(1AS x y z BS x y z DS x =--=-=-,)y z .由||||AS BS ==故1x =.由||1DS =,得221y z +=,又由||2BS =,得222(2)4x y z +-+=.即2410x y -+=,即可解得1,22y z ==,于是1333311,,1,,,1,,,0,222222S AS BS DS ⎛⎛⎫⎛⎫⎛=--=-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 0,0DS AS DS BS ∴⋅=⋅=,故S ,AS B DS DS ⊥⊥,又BS AS S ⋂=,SD ∴⊥平面SAB .(2)设平面SBC 的法向量(,,)a m n p =,则BS 0,CB 0a a ⋅=⋅=.又331,,,(0,2,0)22BS CB ⎛⎫=-= ⎪ ⎪⎝⎭,故30220m n p n ⎧-+=⎪⎨⎪=⎩则(a =,又(2,0,0),AB =-故点A 到平面SBC 的距离为||2||a AB d a ⋅==。

立体几何平行、垂直问题【基础知识点】一、平行问题1.直线与平面平行的判定与性质定义判定定理性质性质定理图形条件a∥α结论a∥αb∥αa∩α=a∥b2.判定性质定义定理图形条件α∥β,aβ结论α∥βα∥βa∥b a∥α平行问题的转化关系:二、垂直问题一、直线与平面垂直1.直线和平面垂直的定义:直线l与平面α内的都垂直,就说直线l与平面α互相垂直.2.直线与平面垂直的判定定理及推论文字语言图形语言符号语言判定定理一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直推论如果在两条平行直线中,有一条垂直于平面,那么另一条直线也垂直这个平面文字语言图形语言符号语言性质定理垂直于同一个平面的两条直线平行①直线垂直于平面,则垂直于平面内任意直线.②垂直于同一个平面的两条直线平行.③垂直于同一条直线的两平面平行.二、平面与平面垂直1.平面与平面垂直的判定定理文字语言图形语言符号语言判定定理一个平面过另一个平面的垂线,则这两个平面垂直文字语言图形语言符号语言性质定理两个平面垂直,则一个平面内垂直于FDC1A1C交线的直线垂直于另一个平面【典例探究】 类型一、平行与垂直例1、如图,已知三棱锥A BPC -中,,,AP PC AC BC ⊥⊥M 为AB 中点,D 为PB 中点,且△PMB 为正三角形。

(Ⅰ)求证:DM ∥平面APC ; (Ⅱ)求证:平面ABC ⊥平面APC ;(Ⅲ)若BC 4=,20AB =,求三棱锥D BCM -的体积。

例 2. 如图,已知三棱柱111ABC A B C -中,1AA ⊥底面ABC ,2AC BC ==,14AA =,22AB =M ,N 分别是棱1CC ,AB 中点.(Ⅰ)求证:CN ⊥平面11ABB A ; (Ⅱ)求证://CN 平面1AMB ; (Ⅲ)求三棱锥1B AMN -的体积.【变式1】. 如图,三棱柱111C B A ABC -中,侧棱1AA ⊥平面ABC ,ABC ∆为等腰直角三角形, 90=∠BAC ,且1AA AB =,F E D ,,分别是BC CC A B ,,11的中点。

立体几何中的平行于垂直问题【知识框图】【自主热身,归纳总结】1、(2018南京三模)已知α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,有如下四个命题:①若l⊥α,l⊥β,则α∥β;②若l⊥α,α⊥β,则l∥β;③若l∥α,l⊥β,则α⊥β;④若l∥α,α⊥β,则l⊥β.其中真命题为_______(填所有真命题的序号).【答案】①③【解析】①考查定理:垂直同一直线的两个平面平行;②直线l可能在平面β内;③正确;④不一定垂直;2、(2017南京、盐城二模)已知α,β为两个不同的平面,m,n为两条不同的直线,下列命题中正确的是________(填上所有正确命题的序号).①若α∥β,m⊂α,则m∥β;②若m∥α,n⊂α,则m∥n;③若α⊥β,α∩β=n,m⊥n,则m⊥β;④若n⊥α,n⊥β,m⊥α,则m⊥β.【答案】①④【解析】思路分析逐一判断每个命题的真假.①这是面面平行的性质,正确;②只能确定m,n没有公共点,有可能异面,错误;③当m⊂α时,才能保证m⊥β,错误;④由m⊥α,n⊥α,得m∥n,又n⊥β,所以m⊥β,正确.3、(2016南京三模)已知α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,l⊥α,m⊂β.给出下列命题:①α∥β⇒l⊥m;②α⊥β⇒l∥m;③m∥α⇒l⊥β;④l⊥β⇒m∥α.其中正确的命题是________(填.写所有正确命题的序号..........).【答案】①④【解析】①由l⊥α,α∥β,得l⊥β,又因为m⊂β,所以l⊥m;②由l⊥α,α⊥β,得l∥β或l⊂β,又因为m⊂β,所以l与m或异面或平行或相交;③由l⊥α,m∥α,得l⊥m.因为l只垂直于β内的一条直线m,所以不能确定l是否垂直于β;④由l⊥α,l⊥β,得α∥β.因为m⊂β,所以m∥α.4、(2016镇江期末)设b,c表示两条直线,α,β表示两个平面,现给出下列命题:①若b⊂α,c∥α,则b∥c;②若b⊂α,b∥c,则c∥α;③若c∥α,α⊥β,则c⊥β;④若c∥α,c⊥β,则α⊥β.其中正确的命题是________.(写出所有正确命题的序号)【答案】④【解析】①b和c可能异面,故①错;②可能c⊂α,故②错;③可能c∥β,c⊂β,故③错;④根据面面垂直判定α⊥β,故④正确.5、(2015镇江期末)设α,β为互不重合的平面,m,n是互不重合的直线,给出下列四个命题:①若m∥n,n⊂α,则m∥α;②若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β;③若α∥β,m⊂α,n⊂β,则m∥n;④若α⊥β,α∩β=m,n⊂α,n⊥m,则n⊥β.其中正确命题的序号为________.【答案】④【解析】对于①,直线m可能在平面α内,故①错误;对于②,没有m与n相交的条件,故②错误;对于③,m与n也可能异面,故③错误.6、(2015南京、盐城、徐州二模)已知平面α,β,直线m,n,给出下列命题:①若m∥α,n∥β,m⊥n,则α⊥β;②若α∥β,m∥α,n∥β,则m∥n;③若m⊥α,n⊥β,m⊥n,则α⊥β;④若α⊥β,m⊥α,n⊥β,则m⊥n.其中是真命题的是________(填序号).【答案】③④【解析】如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,CD∥平面ABC1D1,BC∥平面ADC1B1,且BC⊥CD,又因为平面ABC1D1与平面ADC1B1不垂直,故①不正确;因为平面ABCD∥平面A1B1C1D1,且B1C1∥平面ABCD,AB∥平面A1B1C1D1,但AB与B1C1不平行,故②不正确.同理,我们以正方体的模型来观察,可得③④正确.7、(2015泰州期末)若α,β是两个相交平面,则在下列命题中,真命题的序号为________(写出所有真命题的序号).①若直线m⊥α,则在平面β内,一定不存在与直线m平行的直线;②若直线m⊥α,则在平面β内,一定存在无数条直线与直线m垂直;③若直线m⊂α,则在平面β内,不一定存在与直线m垂直的直线;④若直线m⊂α,则在平面β内,一定存在与直线m垂直的直线.【答案】②④【解析】对于①,若两个平面互相垂直,显然在平面β内存在与直线m平行的直线,故①不正确;对于②,m⊥α,m一定与两平面的交线垂直,有一条直线就有无数条直线,故②正确;③与④是对立的,一定有一个是真命题,对于④,若m与两个平面的交线平行或m为交线,显然存在,若m与交线相交,设交点为A,在直线m上任取一点B(异于A),过B点向平面β引垂线,垂足为C,则直线BC⊥平面β,在平面β内作直线l垂直于AC,可以证明l⊥平面ABC,则l⊥m,故④正确,③不正确.所以真命题的序号为②④.【问题探究,变式训练】题型一直线与平面的平行于垂直知识点拨:证明直线与平面的平行与垂直问题,一定要熟练记忆直线与平面的平行与垂直判定定理和性质定理,切记不可缺条件。