PICC在小儿白血病患儿中的临床应用及护理

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理【摘要】本文将围绕白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理展开讨论。

在将对该技术在白血病患儿治疗中的重要性进行概述。

在将重点介绍白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的操作注意事项、护理操作步骤、并发症预防及处理、常见问题解决以及护理效果评估。

在结论部分将对白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理进行总结,强调其在提高患儿治疗效果、降低并发症发生率等方面的重要作用。

通过本文的介绍和总结,读者将更深入地了解白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的护理要点,为临床实践提供参考。

【关键词】白血病患儿、改良塞丁格技术、PICC置管、应用护理、操作注意事项、护理操作步骤、并发症预防、并发症处理、护理常见问题、护理效果评估、总结。

1. 引言1.1 白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理概述白血病是一种危害儿童健康的常见疾病,患儿需要接受长期化疗治疗。

在治疗过程中,经常需要通过静脉置管给予药物,而PICC(外周中心静脉置管)则是一种常用的静脉置管方式,特别适用于需要长期给药或频繁采血的患儿。

白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理是针对这一特殊人群的护理技术。

通过改良后的塞丁格技术,PICC置管在儿童患者身上更加安全可靠,提高了难置入静脉管的成功率,减少了意外排列,防止出血和感染等并发症的发生。

在应用护理过程中,护士需要严格遵守操作规程,保持操作技术娴熟,并及时处理并发症和常见问题,确保患儿的安全和舒适。

通过对白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理的细致观察和评估,可以及时发现问题并加以解决,提高患儿的治疗效果和生活质量。

2. 正文2.1 白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的操作注意事项1. 选择合适的PICC置管位置:在选择PICC置管的部位时,需要考虑患儿的年龄、病情和肌肉情况。

一般来说,颈静脉、锁骨下静脉和股静脉是常用的置管位置,但对于白血病患儿来说,通常选择锁骨下或股静脉为置管位置更为适合。

Picc在白血病患儿中的应用目的:探讨PICC在白血病化疗中的应用及效果。

方法:对58例白血病患儿采用单腔导管,从上肢的浅静脉穿刺至于上腔静脉进行化疗。

结果:置管成功率94.82%(55/58);52例导管末端位于上腔静脉(89.66%),3例插入右心房((5.17%),3例异位于颈内静脉,经调试后导管末端均位于上腔静脉内;留置时间28~365天,平均180天。

其中58例患儿中45例按计划撤管,无感染及出血,伤口愈合好;发生机械性静脉炎2例,导管接口处破裂5例,导管堵塞3例,经处理后均能正常使用;院外感染2例,导管员外脱出1例;治疗间歇期均带管回家,置管期间均无血栓性静脉炎发生。

结论:PICC作为一种方便、安全、高效的置管技术,适用于需要长期化疗的白血病患儿,为患儿提供了一条安全、长久的静脉通道,有效地降低了化疗药物对白血病患儿血管的不良反应。

保证了化疗的顺利进行,提高了患儿的生活质量及护士的工作效率,充分体现了PICC 的优势。

标签:PICC 白血病应用效果PICC是将外周中心静脉导管由肘窝静脉沿血管送入上腔静脉的一种方法。

反复多次静脉化疗是治疗白血病的主要方法之一。

由于化疗药物的毒副作用,患者常承受渗漏性损伤及静脉炎的痛苦,而血管的破坏,往往会影响患者下一个周期的治疗。

因此,建立一条好的静脉通道,不仅可以避免患者因反复穿刺而带来的痛苦,更重要的是可以保护上肢血管网,避免了化疗药物对外周静脉的破坏和局部组织的刺激,避免了反复穿刺引起的机械性静脉炎,化疗药物外渗引起的化学性静脉炎与组织坏死。

有效地保证了化疗周期的顺利完成。

外周置入式中心静脉导管是由外周静脉穿刺插入导管,其尖端定位于上腔静脉的方法。

PICC在直观下进行操作,程序简单易掌握,置管成功率高,并发症少,无严重并发症。

另外,导管易固定,不易滑脱,不限制患者臀部活动,操作在床旁即可进行。

对象与研究方法:研究对象:我科的58例白血病患儿。

研究方法:PICC置管术。

PICC技术在儿科的应用通过对62例儿童白血病患儿PICC置管的全面护理,重视前期培训准备工作,维护中强调无菌技术、冲管和封管技术、正确使用贴膜技术,维护后强调健康教育等安全管理措施的落实,对保证导管长期留置进行“一针式”治疗等,有效预防和控制了PICC导管相关并发症的发生,取得了满意的效果。

标签:PICC导管;并发症;护理中心静脉导管(PICC)置管术在儿童疾病领域应用越来越广泛,其操作较方便,导管柔软,不损伤血管,很大程度缓解了儿童因长期输液治疗而反复穿刺的痛苦,给患儿及护理人员带来很大便利[1],儿科主要用于:血液病、肿瘤化疗、需要提供静脉营养治疗、中长期静脉给药治疗的患儿,但是由于儿童的生理、心理具有一定的特殊性,大量研究表明PICC在儿童临床中存在一定的潜在风险及并发症,加之家长对穿刺的期望值高,对儿童PICC置管及维护提出了更高的要求。

为加强PICC导管维护,我院为PICC置管的患儿及家庭提供全面的导管维护,有效预防和控制导管相关并发症的发生,取得了较好的效果,现报告如下。

1 临床资料选取2012年6月~2014年12月,经确诊为白血病需要长期化疗的患儿62例,年龄3~10岁,平均年龄4.7岁,均采用3F三向瓣膜式PICC导管。

2 置管及护理措施2.1导管的选择根据患儿情况选择1.9 F或3 F的硅胶管,柔软、弹性好、导管总长度为50 cm并以厘米为标记,可根据个体及治疗需要预先裁剪。

可通过X线确认导管及其尖端的位置。

2.2评估2.2.1患儿的评估了解患者用药给药方式、疗程、以往的手术、放疗、患者的个体状况,胸廓是否畸形是否手臂、肩部、胸部有外伤史,上腔静脉压迫综合症,患儿血细胞分析结果。

2.2.2静脉评估柔软、粗直、有弹性。

皮肤完整有弹性充盈、易触及易固定无静脉瓣,有无化学性的静脉炎。

2.3静脉的选择在穿刺点的选择上是根据上肢浅表静脉的直径来确定,一般选择贵要静脉、肘正中静脉、头静脉,在临床操作及术后的护理工作中我们发现选择头静脉进行穿刺置管易出现送管困难并发症多的现象,选择贵要静脉和肘正中静脉进行穿刺置管成功率高于选择头静脉进行穿刺置管。

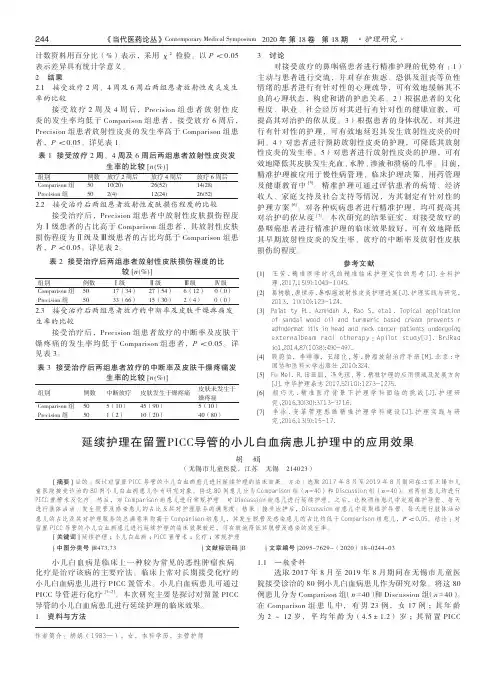

《当代医药论丛》Contemporary Medical Symposium 2020 年 第 18 卷 第 18 期 ·护理研究·244计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。

以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果2.1 接受放疗2周、4周及6周后两组患者放射性皮炎发生率的比较接受放疗2周及4周后,Precision组患者放射性皮炎的发生率均低于Comparison组患者,接受放疗6周后,Precision组患者放射性皮炎的发生率高于Comparison组患者,P<0.05。

详见表1。

表1 接受放疗2周、4周及6周后两组患者放射性皮炎发生率的比较[n(%)]组别例数放疗2周后放疗4周后放疗6周后Comparison组5010(20)26(52)14(28)Precision组502(4)12(24)26(52)2.2 接受治疗后两组患者放射性皮肤损伤程度的比较接受治疗后,Precision组患者中放射性皮肤损伤程度为Ⅰ级患者的占比高于Comparison组患者,其放射性皮肤损伤程度为Ⅱ级及Ⅲ级患者的占比均低于Comparison组患者,P<0.05。

详见表2。

表2 接受治疗后两组患者放射性皮肤损伤程度的比较[n(%)]组别例数Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级Comparison组5017(34)27(54)6(12)0(0)Precision组5033(66)15(30)2(4)0(0)2.3 接受治疗后两组患者放疗的中断率及皮肤干燥疼痛发生率的比较接受治疗后,Precision组患者放疗的中断率及皮肤干燥疼痛的发生率均低于Comparison组患者,P<0.05。

详见表3。

表3 接受治疗后两组患者放疗的中断率及皮肤干燥疼痛发生率的比较[n(%)]组别例数中断放疗皮肤发生干燥疼痛皮肤未发生干燥疼痛Comparison组505(10)45(90)5(10)Precision组501(2)10(20)40(80)3 讨论对接受放疗的鼻咽癌患者进行精准护理的优势有:1)主动与患者进行交流,并对存在焦虑、恐惧及沮丧等负性情绪的患者进行有针对性的心理疏导,可有效地缓解其不良的心理状态,构建和谐的护患关系。

65976 临床医学论文白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理【摘要】目的探讨白血病患儿改良塞丁格技术经外周静脉穿刺中心静脉置管术(PICC)置管中的应用及护理措施。

方法按随机数字表法将80例PICC置管的白血病患儿随机分为实验组和对照组,各40例。

统一规范操作程序及导管的日常维护,观察比较两组患儿1次穿刺置管成功率、导管相关并发症的发生率。

结果实验组的1次穿刺置管成功率明显高于对照组,置管相关并发症的发生率低于对照组,差异均具有统计学意义(PDOI:10.14163/ki.11-5547/r.20xx年,瑞典放射科医生Seldinger 改良了传统的置入导管方法,使用导丝导管进行交换置入中心静脉导管,此方法的特点是经皮穿刺,通过导丝与导管交换将导管引入血管内,奠定了现代血管穿刺的基础,这种技术后来以他的名字塞丁格命名[1]。

超声引导下使用改良塞丁格穿刺技术行PICC置管是目前国际上广泛使用的PICC 置管技术[2],目前本院没有专用的B超机行PICC置管,白血病患儿血管条件差,置管成功率不高。

针对这种血管条件差的白血病患儿使用改良塞丁格技术进行PICC 穿刺置管,解决了患儿血管细小、置管难度大的问题,取得了满意的临床效果,现进行报告。

1 资料与方法1. 1 一般资料 20xx年6月~20xx年6月,本院住院白血病患儿需行PICC置管80例,其中男48例,女32例,年龄1~13岁,平均年龄4.5岁,置管前所有患儿未接受过化学治疗。

置管时间14~325 d。

对80例白血病置管患儿采用随机数字表法分对照组和实验组,每组40例。

两组患儿年龄、性别、病情、血管状况、血小板情况、化疗药物等方面进行比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1. 2 方法对照组按传统置管方法及护理。

实验组穿刺方法同对照组。

通过规范的操作程序,穿刺时先置上24G开放式留置针,退出针芯后用塞丁格穿刺套件的导丝沿套管送入血管10~15 cm,然后沿导丝将外套管撤出,只保留导丝,局部麻醉后用扩皮刀扩大穿刺点周围皮肤及皮下组织,延导丝尾端穿入扩张器及可撕裂型的导管鞘,扩张器和导管鞘进入血管后,将扩张器和导丝同时退出,保留可撕裂型的导管鞘在血管内,将食指和中指同时按压导管鞘前面的血管,减少出血,沿导管鞘缓慢送入PICC 导管至预定长度后退出导管鞘并撕裂,抽回血,见回血后撤出导管内芯,在穿刺点上置小方纱块压迫穿刺点,妥善固定PICC导管,无张力贴3M HP9536无菌敷贴,再行正压封管,让患儿家属用拇指协助轻压穿刺点30 min。

小儿白血病PICC置管患者中延续性护理的应用效果目的观察分析延续性护理在小儿白血病PICC置管患者中延续性护理的应用效果。

方法在医院当中选取60例已出院的小儿白血病PICC置管患者,分组对比,观察两组患者的护理效果。

结果观察组护理满意程度为93.3%,对照组为50.0%,两组数据比较具有统计学意义。

结论在小儿白血病PICC置管患者中使用延续性护理优于对照组护理,具有重大临床意义。

标签:小儿白血病;PICC置管患者;延续性护理儿童白血病是小儿恶性肿瘤性疾病当中最为常见的疾病之一,在儿童群体当中致死病率较高,逐渐受到国内外医学界人士的重视,PICC置管是目前治疗技术中使用较多的,但是患儿年龄较小,比较活跃,依从性差,配合度低,在治疗过程当中容易出现脱管、发炎等症状。

结合此特点,本文选取延续性护理作为主要研究方法,具体结果如下。

1 资料与方法1.1 一般资料在医院当中选取从2015年5月~2017年6月住院的白血病PICC置管患儿60作为主要研究对象,并随机分为观察组与对照组各30例,观察组患儿中,男生占18例,女生占12例,年龄范围在2~13岁,平均年龄(5.2±3.9)岁,平均置管时长为10个月;,对照组组患儿中,男生占13例,女生占17例,年龄范围在3~11岁,平均年龄(3.28±5.69)岁,平均置管时长为9个月;根据两组患者的基本资料比较,数据差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法对照组的患儿应用常规护理,观察组患儿则是在常规护理的基础之上应用延续性护理,即:(1)对观察组护士增强培训。

依据静脉治疗的操作规范,定制相关的PICC培训流程,重视护士对PICC的知识掌握情况,并定期进行考核。

其培训具体内容包括冲管手法的正确运用和如何正确处理不良反应等。

(2)在出院之前,加强对其健康教育知识的宣教。

如在患儿出院前两天,分发一些相关的健康教育资料;嘱咐患儿及其家属多饮水以及经常用热水泡脚等,并告诉家长及患儿,如若出现不良反应,要及时回医院治疗。

探析PICC置管术在白血病患儿中的应用与护理作者:王金玮武爱东苏佳来源:《医学信息》2016年第23期摘要:目的探析PICC置管术在白血病患儿中的应用与护理。

方法选取2013年2月~2016年2月在我院接受治疗的白血病化疗患者90例作为此次研究对象,将其分为观察组与对照组,所选取的患者全部实施PICC,通过在医院接受PICC化疗之后,对照组患者给予常规的PICC导管护理,而观察组的45例患者则使用PDCA的护理管理对其实施PICC导管护理,对比分析观察组与对照组PICC留置的时间和并发症的出现率。

结果对照组的45例PICC导管的直流时间达到了(115.9±14.8) d,而观察组的患者其PICC导管的留置时间达到了(140.1±17.8) d。

观察组的45例患者PICC导管的留置时间要明显比对照组的更长,另外对照组导管感染并发症的出现率以及非感染性的并发症出现率要明显比观察组更高。

差异有统计学意义,P关键词:PDCA护理管理;白血病患者;PICC护理所谓PICC实际上是现阶段临床使用中心静脉导管的一种全新的留置方法,该种留置方法是在患者需要长时间输液和输注的情况下,因为对血管的刺激非常大,所以此种留置方式能够最大限度的解决此类问题,目前临床使用中,主要使用于恶性肿瘤的药物化疗中[1]。

尽管PICC相对而言出现并发症的几率要低很多,不过在长时间的留置时出现导管感染以及堵塞等相关并发症的病例也有很多,如此就会对PICC导管留置时间等造成直接影响。

本文探析了PICC置管术在白血病患儿中的应用与护理,现报道如下。

1 资料与方法1.1一般资料选取2013年2月~2016年2月在我院接受治疗的白血病化疗患者90例作为此次研究对象,将其随机分为观察组与对照组,每组患者45例。

在观察组的45例患者中,男性患者有22例,女性患者23例,患者年龄各不相同,年龄5~14岁,平均年龄(7.2±1.3)岁;其中急性的淋巴细胞白血病患者34例,急性非淋巴细胞白血病11例。

PICC置管在儿童白血病延续护理中的应用浅析摘要:经外周静脉穿刺的中心静脉导管(peripherally inserted central venous catheter)经外周静脉穿刺留置于中心静脉的导管。

PICC具有安全、可靠、耐高渗的特点,既减少了对白血病患儿的过度刺激,又保证了静脉营养的供给,同时大幅度的减少了相关并发症的发生,为儿童白血病患者提供了安全有效的静脉注射通道。

儿童白血病是小儿恶性肿瘤性疾病当中最为常见的疾病之一,在儿童群体当中致死病率非常高,因此随着社会的不断进步以及医学的发展,儿童白血病的治疗与临床护理逐渐受到国内外医学界人士的重视。

目前,内地学者较多采用美国老年医学会(American Geriatrics Society)的延续护理定义:设计一系列的护理活动,以确保患者在不同健康照顾场所或不同层次健康照顾机构之间转移时,所接受的健康服务具有协调性和连续性。

本文主要探讨如何在PICC置管在儿童白血病护理延续过程中进行效果评价,构建适用于医护人员的PICC 置管风险评估指标体系,为医护人员在PICC置管对患者情况的系统评估、判断相关并发症发生的可能性提供可借鉴的评估工具。

Abstract:Peripherally inserted central venous catheter A catheter placed in the central vein through peripheral venipuncture. PICC is safe, reliable, and resistant to hypertonicity. It not only reduces the overstimulation of children with leukemia, but also ensures the supply of intravenous nutrition. Effective intravenous access. Childhood leukemia is one of the most common malignant tumors in children. It has a very high fatality rate among children. Therefore, with the continuous progress of society and the development of medicine, the treatment and clinical care of childhood leukemia aregradually accepted by domestic and foreign medicines. people's attention.At present, mainland scholars mostly use the American Geriatrics Society's definition of extended care: a series of nursing activities are designed to ensure that when patients are transferred between different health care places or different levels of health care institutions, the Health services are coordinated and continuous. This article mainly discusses how to evaluate the effect of PICC intubation in the continuation of childhood leukemia care, and to construct a PICC intubation risk assessment index system suitable for medical staff, so as to provide medical personnel with a systematic evaluation of the patient's condition and judgment of related complications after PICC intubation. The possibility of the occurrence of the disease provides a reference assessment tool.1 PICC在儿童白血病治疗及护理过程中的应用PICC置管术具有安全、操作方面等优势,规避了因给予浓度高、刺激性强药物而造成的血管组织损伤、坏死。

白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理【摘要】本文主要介绍了白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理。

在患儿改良塞丁格技术PICC置管的临床意义方面,本文探讨了其在白血病患儿治疗中的重要性。

文章也详细描述了PICC置管前准备工作、置管过程中的护理措施、置管后的护理注意事项和并发症处理方法。

在本文提供了如何提高患儿改良塞丁格技术PICC置管的护理水平和未来发展方向的建议。

通过本文的阐述,读者可以更全面地了解白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理,为临床实践提供参考。

【关键词】白血病患儿、改良塞丁格技术、PICC置管、应用护理、临床意义、准备工作、护理措施、注意事项、并发症处理、提高护理水平、未来发展方向1. 引言1.1 白血病患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理概述白血病患儿是一类需要长期治疗的重症患者,而改良塞丁格技术PICC(Peripherally Inserted Central Catheter)置管则成为了这些患儿中常用的血管通路之一。

PICC置管是通过在周围静脉插入一根细管,直至心脏近端,能够长时间给药和输液。

对于白血病患儿来说,因为身体弱小,静脉脆弱,使用PICC置管可以减少注射次数,降低感染风险,避免反复插管的痛苦。

患儿改良塞丁格技术PICC置管的应用护理显得尤为重要。

有效的护理可以保证置管的顺利进行,减少并发症的发生,提高患儿的生活质量。

在接下来的内容中,我们将详细探讨患儿改良塞丁格技术PICC 置管的临床意义、置管前准备工作、置管过程中的护理措施、置管后的护理注意事项以及并发症处理等方面,以期为护理人员提供更为全面的指导,提高护理水平,为患儿提供更好的护理服务。

2. 正文2.1 患儿改良塞丁格技术PICC置管的临床意义患儿改良塞丁格技术PICC置管的临床意义在提高治疗效果方面起着关键作用。

白血病患儿通常需要长期的化疗治疗,而传统的静脉输液方式可能会导致血管堵塞、炎症等并发症,影响治疗效果。

PICC在小儿白血病患儿中的临床应用及护理

目的分析小儿白血病患儿应用中心静脉置管(PICC)及PICC护理的的价值。

方法对30例应用PICC及PICC护理的白血病患儿的临床资料进行分析,分析应用PICC及PICC护理后患者行为能力评分的改善及PICC并发症的发生情况。

结果患者接受PICC及PICC护理后各项行为能力评分均较接受PICC及PICC护理前明显改善,且具统计学意义(t=-5.023,P=0.000;t=-4.061,P=0.000;t=-6.255,P=0.000;t=-5.216,P=0.000)。

同时共有4例患者发生PICC并发症,分别为静脉炎1例,脱管1例,局部出血1例,局部感染1例,发生率为13.33%。

所有发生PICC并发症患儿均可见经对症治疗后好转。

结论PICC及PICC护理可显著改善白血病患儿的行为能力,且并发症低。

标签:中心静脉置管;小儿;白血病;护理

白血病是由于骨髓内大量增殖的异常原始细胞抑制了正常的骨髓造血功能的疾病,本病可继发肝、脾肿大,并可出现贫血、出血及感染等而危及患者生命[1]。

目前小儿白血病的发病率较高,而其主要治疗方式仍为化疗治疗。

在化疗化疗中常规的外周静脉置管需反复穿刺,不但增加了患儿穿刺的痛苦,也增加了并发症的发生率[2]。

我科近年来在小儿白血病化疗过程中应用在PICC,并给予PICC护理,明显改善了患儿的生活质量。

1资料与方法

1.1一般资料所有30例患儿均为我院2013年1月~2014年1月于我院行化疗治疗者,所有患儿均经病理学检查明确诊断为白血病,且年龄在2~14岁,并经监护人签署知情同意书。

其中,男17例,女13例;年龄平均(6.36±0.7)岁;病程1~3年,平均(1.35±0.71)年。

其中,急性淋巴性白血病18例,急性非淋巴性白血病5例,慢性淋巴性白血病4例,慢性非淋巴性白血病3例。

所有患儿均根据病情,参照患儿体表面积及体重给予3~4种化疗药物联合化疗治疗。

1.2 PICC置管所有患儿PICC置管部位均为肘部,依患者个体不同选取合适长度的PICC导管,置管前,嘱患儿置管侧上肢屈曲90?,严格消毒,经肘部浅静脉将PICC导管置入肘正中静脉,在成功进针并见回血后,将针芯撤出,应用肝素盐水封管,并将PICC固定。

1.3 PICC护理患儿在接受PICC后给予包括心理护理、健康指导及导管护理在内的PICC护理。

首先于行PICC置管前向家长及患儿耐心接受行PICC的必要性、优点、用途及操作流程,耐心解答家长和患儿的问题,缓解家长及患儿的心理压力。

其次,在行PICC置管时,通过向患儿沟通,通过其喜欢的人和事情,以分散患儿的注意力。

随后在成功将PICC导管置入后,向患者及患儿交代PICC注意事项,避免患儿活动量较大及避免患儿置管部位受污染物感染。

1.4观察指标对所有患儿在接受PICC及PICC护理前及应用3个月后对患

者的健康行为能力进行评分,评定依照生活方式量表Ⅱ进行。

对比患者前后健康行为能力评分改善情况。

以躯体活动、营养、心理健康及压力调节为观察项目。

同时统计患儿在3个月的时间内PICC相关并发症的发生情况。

1.5统计学方法应用SPSS 19.0分析,各项健康行为能力评分以x±s表示,应用配对t检验进行分析,当P<0.05认定为存在统计学意义。

2结果

2.1健康行为能力评分患者接受PICC及PICC护理后各项行为能力评分均较接受PICC及PICC护理前明显改善,且具统计学意义(t=-5.023,P=0.000;t=-4.061,P=0.000;t=-6.255,P=0.000;t=-5.216,P=0.000),见表1。

2.2 PICC相关并发症发生率所有30例患者中,共有4例患者发生PICC并发症,分别为静脉炎1例,脱管1例,局部出血1例,局部感染1例,发生率为1

3.33%。

所有发生PICC并发症患儿均可见经对症治疗后好转。

3讨论

化疗虽为小儿白血病治疗的主要手段,但其存在有骨髓抑制、胃肠道反应、免疫抑制等显著的药物副作用[3],患儿常无法耐受。

而单纯应用外周静脉穿刺行化疗治疗,同时也增加了患儿穿刺的痛苦并增加了并发症的发生率,对化疗治疗效果也产生一定的不良影响。

PICC是通过将质地极柔软的水性硅膠导管置入静脉血管中,其对血管壁及血管周围组织损伤极小[4]。

虽然应用PICC同样存在有一定的并发症,但是通过严格规范PICC置入操作及给予合适的PICC护理可有效的降低PICC导管置入后的并发症的发生率[5]。

PICC导管植入后对护理的要求较高,其不但需要有专业的护士对患者进行指导,同时还需要患者的积极配合,因儿童自我控制能力较差,在行PICC后积极配合能力较差,故在儿童中应用PICC后对护理的要求更高。

为解决患儿配合能力较差的问题,我院采取在小儿白血病行PICC前对患儿及家长进行心理疏导,通过向家长及患儿的心理疏导,降低了患儿的心理负担。

本文结果显示:患者接受PICC及PICC护理后各项行为能力评分均较接受PICC及PICC护理前明显改善,且具统计学意义。

可见在应用PICC及PICC护理可显著改善患儿的各项行为能力。

同时在所观察的患儿中,共有4例患者发生PICC并发症,分别为静脉炎1例,脱管1例,局部出血1例,局部感染1例,发生率为13.33%。

所有发生PICC并发症患儿均可见经对症治疗后好转。

可见:PICC及PICC护理可显著改善白血病患儿的行为能力,且并发症低。

参考文献:

[1]刘砺萍,叶笑.浅谈两种静脉穿刺术在白血病化疗中效果比较[J].吉林医学,2009,30(2):133.

[2]秦丽霞,辛翠娟,白丽敏.白血病患儿的人文化护理体会[J].吉林医学,2008,29(4):1210.

[3]刘萍.白血病化疗副作用的护理对策[J].广西中医学院学报,2007,10(1):91-93.

[4]林丽珍,方元英,吕敏.前馈控制在行PICC置管白血病患儿中的应用[J].中华护理教育,2013,6(10):263-264.

[5]尹小红.PICC在60例小儿白血病化疗中的应用[J].吉林医学,2009,14(30):1413-1414.。