最新上运动神经元性瘫痪

- 格式:ppt

- 大小:1018.00 KB

- 文档页数:7

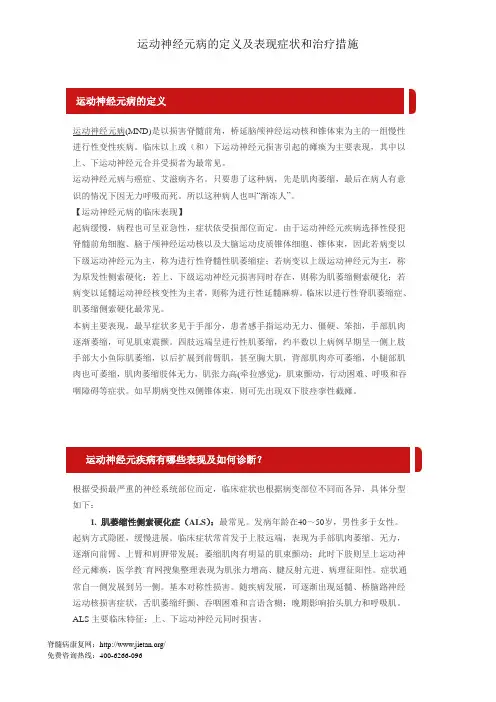

运动神经元病的定义运动神经元病(MND)是以损害脊髓前角,桥延脑颅神经运动核和锥体束为主的一组慢性进行性变性疾病。

临床以上或(和)下运动神经元损害引起的瘫痪为主要表现,其中以上、下运动神经元合并受损者为最常见。

运动神经元病与癌症、艾滋病齐名。

只要患了这种病,先是肌肉萎缩,最后在病人有意识的情况下因无力呼吸而死。

所以这种病人也叫“渐冻人”。

【运动神经元病的临床表现】起病缓慢,病程也可呈亚急性,症状依受损部位而定。

由于运动神经元疾病选择性侵犯脊髓前角细胞、脑于颅神经运动核以及大脑运动皮质锥体细胞、锥体束,因此若病变以下级运动神经元为主,称为进行性脊髓性肌萎缩症;若病变以上级运动神经元为主,称为原发性侧索硬化;若上、下级运动神经元损害同时存在,则称为肌萎缩侧索硬化;若病变以延髓运动神经核变性为主者,则称为进行性延髓麻痹。

临床以进行性脊肌萎缩症、肌萎缩侧索硬化最常见。

本病主要表现,最早症状多见于手部分,患者感手指运动无力、僵硬、笨拙,手部肌肉逐渐萎缩,可见肌束震颤。

四肢远端呈进行性肌萎缩,约半数以上病例早期呈一侧上肢手部大小鱼际肌萎缩,以后扩展到前臂肌,甚至胸大肌,背部肌肉亦可萎缩,小腿部肌肉也可萎缩,肌肉萎缩肢体无力,肌张力高(牵拉感觉),肌束颤动,行动困难、呼吸和吞咽障碍等症状。

如早期病变性双侧锥体束,则可先出现双下肢痉挛性截瘫。

运动神经元疾病有哪些表现及如何诊断?根据受损最严重的神经系统部位而定,临床症状也根据病变部位不同而各异,具体分型如下:1. 肌萎缩性侧索硬化症(ALS):最常见。

发病年龄在40~50岁,男性多于女性。

起病方式隐匿,缓慢进展。

临床症状常首发于上肢远端,表现为手部肌肉萎缩、无力,逐渐向前臂、上臂和肩胛带发展;萎缩肌肉有明显的肌束颤动;此时下肢则呈上运动神经元瘫痪,医学教`育网搜集整理表现为肌张力增高、腱反射亢进、病理征阳性。

症状通常自一侧发展到另一侧。

基本对称性损害。

随疾病发展,可逐渐出现延髓、桥脑路神经运动核损害症状,舌肌萎缩纤颤、吞咽困难和言语含糊;晚期影响抬头肌力和呼吸肌。

中国乡村医药分辨能力不足,也可能是父母在成长中扮演健康授权者角色时间过长,使受访者转变为大学生角色时缺少自我决策能力,仍倾向于和父母商量讨论,但父母作为非专业者回答也十分有限。

虽然HPV疫苗需要父母授权,但子女在感知健康信息后发挥自身主动性,父母依然会同意接种。

3.4 政府提供相应的政策导向及支持 国家政策是群体疫苗接种行为的导向,面对大学生这一广泛需求的接种群体,建议政府与卫生部门制定相应政策,提供适应接种政策及价格方便大学生接种,及早行个体免疫。

我国在2006—2012年间HPV疫苗的免疫接种延迟,可能造成5900万9~15岁女孩错失接种良机,若后期不接受筛查等将导致沉重疾病负担[8]。

建议各地方卫生机构提供稳定HPV疫苗供应数量及多样预约流程,使大学生能便捷预约接种。

3.5 加速自主疫苗的研发 目前,国内审批上市均为国外进口疫苗,自费价格针对普通学生仍过高,加速国内疫苗产品研发有助于改变这一现状。

目前,国内多家生物公司对HPV疫苗的研发工作也正在进行中。

总之,疫苗的接种决定是关系到个人、家庭、社会等因素共同影响的结果,利于个人、家庭、学校及政府对于大学生群体疫苗接种政策的研究,更多方面、多途径地促进HPV疫苗接种行为。

不足之处是,本次调查样本少,只涉及非医学专业的大学生,对于更多年龄段、多学历、多专业人群的接种意愿及影响因素值得进一步探索。

参 考 文 献[1]Jr SW,Bacon MA,Bajaj A,et al. Cervical cancer :a globalhealth crisis[J]. Cancer,2017,123(13):2404.[2]姜波玲,卢媛. 宫颈癌HPV预防性疫苗的研究进展[J]. 国际妇产科学杂志,2018,45(5):527.[3]Ka tz IT,Bo gart L M,Fu CM,et al. Ba rriers to H PVimmunization among blacks and latinos :a qualitative analysis of caregivers,adolescents,and providers[J]. BMC Public Health,2016,16(1):874.[4]邓丽瑶. 中国公众对HPV疫苗的认知与接受度调查[D]. 南京:南京大学,2018.[5]周倩,刘卫民,陈霖祥,等. 山东非法经营疫苗系列案对深圳市儿童家长预防接种态度和行为的影响[J]. 中国疫苗和免疫,2018,24(2):230.[6]张晓琴,李胜泽. HPV疫苗预防宫颈癌的研究进展[J]. 中华全科医学,2015,13(9):1511.[7]岳乐. HPV公众认知、态度、行为调查与新媒体健康传播策略研究[D]. 成都,西南交通大学,2017.[8]Wang W,Ma Y,Wang X,et al. Acceptability of humanpapillomavirus vaccine among parents of junior middle school students in jinan,China[J]. Vaccine,2015,33(22):2570.(收稿:2020-01-17)(发稿编辑:陆 易)健侧颈7神经移位术治疗痉挛性瘫痪8例的手术配合林 艳 徐 竹 杨 霞 陈 颖 路 建痉挛性瘫痪又称上运动神经元瘫痪或中枢性瘫痪,是由于大脑皮层运动区锥体细胞及其发生的锥体束受损所产生[1]。

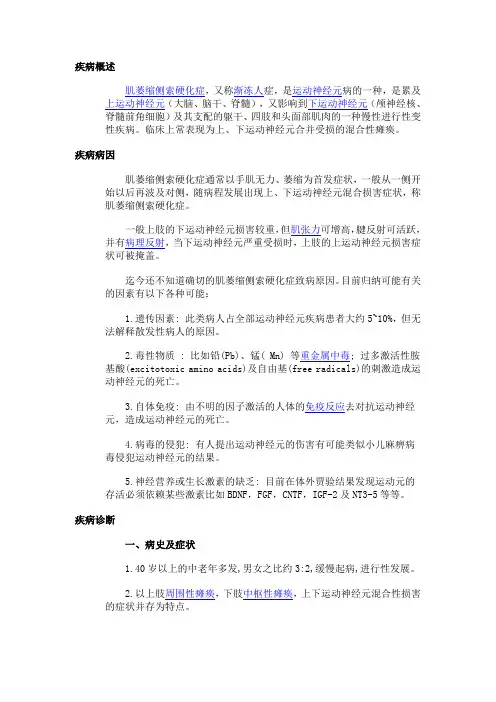

疾病概述肌萎缩侧索硬化症,又称渐冻人症,是运动神经元病的一种,是累及上运动神经元(大脑、脑干、脊髓),又影响到下运动神经元(颅神经核、脊髓前角细胞)及其支配的躯干、四肢和头面部肌肉的一种慢性进行性变性疾病。

临床上常表现为上、下运动神经元合并受损的混合性瘫痪。

疾病病因肌萎缩侧索硬化症通常以手肌无力、萎缩为首发症状,一般从一侧开始以后再波及对侧,随病程发展出现上、下运动神经元混合损害症状,称肌萎缩侧索硬化症。

一般上肢的下运动神经元损害较重,但肌张力可增高,腱反射可活跃,并有病理反射,当下运动神经元严重受损时,上肢的上运动神经元损害症状可被掩盖。

迄今还不知道确切的肌萎缩侧索硬化症致病原因。

目前归纳可能有关的因素有以下各种可能:1.遗传因素: 此类病人占全部运动神经元疾病患者大约5~10%,但无法解释散发性病人的原因。

2.毒性物质 : 比如铅(Pb)、锰( Mn) 等重金属中毒; 过多激活性胺基酸(excitotoxic amino acids)及自由基(free radicals)的刺激造成运动神经元的死亡。

3.自体免疫: 由不明的因子激活的人体的免疫反应去对抗运动神经元,造成运动神经元的死亡。

4.病毒的侵犯: 有人提出运动神经元的伤害有可能类似小儿麻痹病毒侵犯运动神经元的结果。

5.神经营养或生长激素的缺乏: 目前在体外贾验结果发现运动元的存活必须依赖某些激素比如BDNF,FGF,CNTF,IGF-2及NT3-5等等。

疾病诊断一、病史及症状1.40岁以上的中老年多发,男女之比约3:2,缓慢起病,进行性发展。

2.以上肢周围性瘫痪,下肢中枢性瘫痪,上下运动神经元混合性损害的症状并存为特点。

3.球麻痹症状,后组颅神经受损则出现构音不清、吞咽困难,饮水呛咳等。

4.多无感觉障碍。

二、体检发现颅神经:除球麻痹外,可有舌肌萎缩,舌肌纤颤,强哭强笑,情绪不稳等。

上肢多见远端为主的肌肉萎缩,以大小鱼际肌、骨间肌为著,同时伴有肌束颤动,感觉正常。

上运动神经元瘫痪名词解释

上运动神经元瘫痪是一种神经系统疾病,通常由中枢神经系统的损伤或病变引起。

这种疾病会导致肌肉瘫痪、运动功能障碍等症状,严重的情况下甚至会影响呼吸和吞咽功能。

以下是一些有关上运动神经元瘫痪的常见术语和解释:

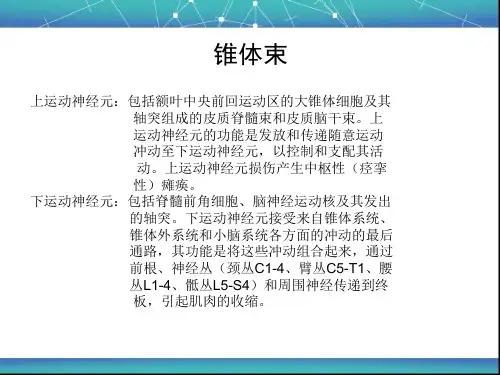

1. 上运动神经元:指位于大脑皮层或脊髓的神经元,负责控制身体的运动和姿势。

2. 瘫痪:指肌肉失去了运动能力,不能自主收缩和舒张,导致肢体无法移动或运动功能受限。

3. 张力障碍:指肌肉过度收缩,导致肢体僵硬、运动不协调,可能出现痉挛和震颤等症状。

4. 肌肉萎缩:指肌肉组织逐渐变得瘦弱、减少,失去了原本的力量和精细动作能力。

5. 运动功能障碍:指身体无法完成正常运动功能,例如走路、握物、抬手等,可能会导致日常生活和工作的困难。

6. 神经元退行性变:指神经元受到损伤或病变,逐渐退化和死亡,导致神经系统功能障碍。

7. 多发性硬化症:一种自身免疫性疾病,会影响中枢神经系统和周围神经系统,导致多种神经系统症状,包括上运动神经元瘫痪。

8. 脊髓性肌萎缩症:一种常见的神经系统疾病,主要影响脊髓的神经元,导致肌肉萎缩和运动功能障碍。

- 1 -。

上运动神经元损伤表现

一、上运动神经元损伤表现二、上运动神经元损伤注意事项三、上下运动神经元怎么区分

上运动神经元损伤表现1、上运动神经元损伤表现

缺损病症:瘫痪,即上运动神经元瘫痪,又称中枢性瘫痪或痉挛性瘫痪。

刺激症状:抽搐。

释放症状:中枢性瘫痪的肌张力增高(折刀样肌张力增高),腱反射亢进,病理反射阳性。

断联休克症状:中枢神经系统局部急性严重病变,导致功能上与受损部位紧密联络的远隔部位神经功能短暂缺失,如急性中枢性偏瘫肢体开始是弛缓的,肌张力减低,深浅反射消失(脑休克);急性脊髓病变时受损平面如下的弛缓性瘫痪(脊髓休克),休克期过去后,受损组织的释放症状逐渐发觉,转变为肌张力增高,腱反射亢进,病理反射阳性。

在皮质下白质及内囊处,锥体束病变导致的偏瘫,常常是上肢比下肢重,远端比近端重,上肢伸肌比屈肌重,下肢的屈肌比伸肌重,脑神经瘫痪限于对侧下部面肌及舌肌,表情动作不受损害。

2、上运动神经元定位诊断

皮质:局限性病变仅损伤其一部分,故多表现为一个上肢、下肢或面部瘫痪,称单瘫。

当病变为刺激性时,对侧肢体相应部位出现局限性抽搐(常为阵挛性),皮质病变多见于肿瘤的压迫、皮层梗死、动静脉畸形等。

内囊:锥体束纤维在内囊部最为集中,此处病变易使一侧锥体束全部受损而引起对侧比较完全的偏瘫,即对侧中枢性面、舌瘫和肢体瘫痪,常。

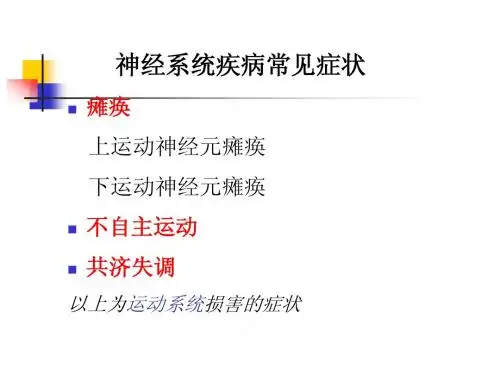

瘫痪的定位诊断瘫痪是指肌肉的收缩无力至完全不能。

根据其无力程度分为不完全性瘫痪,(轻瘫、肌力检查为1-4度)和完全性瘫痪(肌力为0度)两种。

产生瘫痪的原因有三种:(一)神经原性瘫痪:根据运动通路受损的部位又分为:1.上运动神经元性瘫痪:皮质运动区至支配脊髓前角的锥体束发生病变所产生的瘫痪。

特点是:①瘫痪范围较广泛。

②由于锥体束损害后牵张反射的释放,瘫痪肢体上肢屈肌、下肢伸肌肌张力增高,称为痉挛性瘫。

但急性期(休克期)肌张力低下,呈弛缓性瘫。

③正常受抑制的腱反射被释放,出现腱反射亢进。

④正常被抑制的原始反射又复出现,即病理反射阳性。

⑤除久病后瘫痪肢体呈废用性萎缩外,无肌肉萎缩。

⑥电检测无变性反应。

皮质运动区损害引起的瘫痪虽也属上运动神经元生瘫痪但临床表现多不全同(详见后文)。

2.下运动神经元性瘫痪:脊髓前角、前根、神经丛及周围神经损害后引起的瘫痪,其特点是:①瘫痪多较局限。

②由于牵张反射弧的中断引起瘫痪肢体肌张力减低,呈现弛缓性瘫痪。

③反射弧传出通路的损害导致腱反射减低或消失。

④不出现病理反射。

⑤因运动神经兴奋传导障碍至一部分肌纤维废用,加之末梢部位的乙酰胆碱释放减少,致使交感神经营养作用减弱,肌肉萎缩明显。

⑥电检测呈变性反应。

(二)肌原性瘫痪:肌肉本身或神经肌接头部位病变所引起的瘫痪。

(三)功能性瘫痪:为癔症引起的瘫痪,详见精神病学。

瘫痪的定位可根据临床上肢体瘫痪的部位和范围,按单瘫、双下肢瘫、偏瘫和四肢瘫分别进行定位诊断如下:(一)单瘫(指一个肢体或一个肢体的某一部分的瘫痪)的定位诊断:1.大脑皮质运动区(前中央回)损害:司掌躯体各部位运动的锥体细胞,在前中央回呈特殊的倒入状排列,故其下部病变出现对侧上肢上运动神经元性瘫痪,如病变在优势半球累及额下回后部Broca 区时,还可伴有运动性失语。

上部病变出现对侧下肢上运动神经元性瘫痪。

病变如局限于皮质时,瘫痪始终为弛缓性,与一般上运动神经元性瘫痪后期为痉挛性者不同。

简述上下运动神经元瘫痪的鉴别你知道什么是上运动神经元瘫痪吗?那什么又是下运动神经元瘫痪呢?下面就跟着店铺一起来看看吧。

上运动神经元性瘫痪上运动神经元性瘫痪,亦称中枢性瘫痪,是由皮层运动投射区和上运动神经元径路(皮层脊骨髓束和皮层脑干束)损害而引起。

因瘫痪肌的肌张力增高,故又称痉挛性瘫痪或硬瘫。

因为纤维束的纤维和细胞排列得相当紧密,故上运动神经元瘫痪多为广泛性的,波及整个肢体或身体的一侧。

病因病理病机凡皮层运动投射区和上运动神经元径路受到病变的损害,均可引起上运动神经元性瘫痪,常见的病因有颅脑外伤、肿瘤、炎症、脑血管病、变性、中毒、以及内科某些疾病,如糖尿病、血卟啉病、大红细胞性贫血及维生素B12缺乏等。

临床表现由于病变损害的部位不同,在临床上可产生不同类型的瘫痪,如单瘫、偏瘫、截瘫、四肢瘫等,尽管瘫痪的表现不同,但它们都具有相同的特点,即瘫痪肌肉张力增高、腱反射亢进、浅反射消失、出现所谓连带(联合)运动和病理反射,瘫痪肌肉不萎缩,电测验无变性反应。

诊断及鉴别诊断(一)短暂脑缺血发作(transient ischemic attaks.TIA) 是指一时性脑缺血引起的一种短暂而局限的脑功能丧失。

其上运动神经元性瘫痪的特点是症状突起又迅速消失,一般持续数分钟至数十分钟,并在24小时内缓解,不留任何后遗症,可反复发作。

(二)脑出血(cerebral hemorrhage) 是指原发于脑实质内血管破裂引起的出血。

出现典型的上运动神经元性瘫痪,患者有高血压和动脉粥样硬化病史,以55岁以上中老年人居多,多在动态和用力状态下发病。

出现前数小时至数日常有头痛、眩晕及意识混浊的先兆症状。

起病急,进展快,常出现意识障碍、偏瘫、早期呕吐和其他神经系统局灶症状。

脑脊液压力增高,80%脑脊液中混有血液,50%患者呈血性外观,CT 检查可见颅内血肿高密度阴影。

(三)脑血栓形成(cerebral thromobosis) 是急性脑血管病中最常见的一种。

运动神经元病最新治疗方案运动神经元病(Motor Neuron Disease,简称MND)是一种罕见的进行性神经系统退行性疾病,通常会导致肌肉无力、肌肉萎缩和进行性肌肉无力。

目前,尽管尚无法治愈MND,但医学界对于治疗这一疾病的方法已经取得了一定的进展。

下面我们将介绍一些最新的MND治疗方案。

首先,针对MND的治疗方案主要包括药物治疗、物理治疗和支持性治疗。

药物治疗方面,目前广泛应用的药物包括利舍平(Riluzole)和二甲双胍(Metformin)。

利舍平是目前唯一被FDA批准用于治疗MND的药物,其机制是通过减少谷氨酸释放,从而减缓神经元的退化。

而二甲双胍则是一种口服降糖药,研究表明它可能对MND的治疗具有一定的益处。

此外,物理治疗方面,针对MND患者的康复训练、理疗和运动疗法也被广泛应用。

这些治疗方法可以帮助患者维持肌肉功能和关节活动性,减缓病情的进展。

最后,支持性治疗包括营养支持、呼吸支持和心理支持等,可以帮助患者维持身体功能和心理健康。

其次,除了传统的药物和物理治疗,一些新的治疗方法也在不断涌现。

例如,干细胞治疗被认为有望成为MND治疗的新方向。

干细胞具有自我更新和分化为多种细胞类型的能力,因此可以用于修复和替代受损的神经元。

目前已有一些临床试验表明干细胞治疗对MND患者的症状有一定的改善作用。

此外,基因治疗也是一个备受关注的领域。

研究人员正在尝试利用基因编辑技术修复MND患者体内的受损基因,以期达到治疗的效果。

这些新的治疗方法为MND患者带来了新的希望。

最后,除了治疗方案的不断更新,对于MND的早期诊断和综合管理也至关重要。

早期诊断可以帮助医生及时采取治疗措施,减缓病情的进展。

而综合管理则需要多学科的专业团队共同合作,包括神经科医生、康复医生、营养师、心理医生等。

他们可以根据患者的具体情况,制定个性化的治疗方案,全面关注患者的身体和心理健康。

总之,MND的治疗方案正在不断丰富和完善,尽管目前尚无法根治这一疾病,但通过药物治疗、物理治疗、支持性治疗以及新的治疗方法,可以帮助患者减缓病情的进展,提高生活质量。

运动神经元病诊断标准指南20231.运动神经元病是一种进展性的神经系统疾病,通常导致肌肉无力和肌肉萎缩。

Motor neuron disease is a progressive neurological disease, typically resulting in muscle weakness and muscle atrophy.2.运动神经元病包括多种类型,最常见的是肌萎缩侧索硬化症和遗传性运动神经元病。

Motor neuron disease encompasses several types, with the most common being amyotrophic lateral sclerosis and inherited motor neuron diseases.3.临床上,运动神经元病患者常出现进行性肌无力、肌肉萎缩和肌肉痉挛。

Clinically, patients with motor neuron disease often present with progressive muscle weakness, muscle atrophy, and muscle spasticity.4.运动神经元病也可能伴随有运动神经元退行性病变,并可能导致呼吸肌无力。

Motor neuron disease may also be associated with degenerative changes in motor neurons and can result in respiratory muscle weakness.5.早期诊断对于运动神经元病患者的康复和治疗至关重要。

Early diagnosis is crucial for the rehabilitation and treatment of patients with motor neuron disease.6.临床医生可以通过临床症状和体征来判断患者是否可能患有运动神经元病。