贵州民族民间文化特点

- 格式:docx

- 大小:22.56 KB

- 文档页数:4

贵州传统民族建筑特色贵州是一个多民族聚居的省份,各民族拥有独特的文化传统和建筑风格。

贵州传统民族建筑特色深受当地气候、地形和文化传统的影响,融合了民族特色和自然环境,形成了独具魅力的建筑风格。

本文将重点介绍贵州传统民族建筑的特色和风格。

一、民族建筑的地域特色贵州地处亚热带,多山丘地貌,气候湿润,雨量充沛,因此贵州的传统民族建筑特色受地域环境的影响很大。

侗族、苗族、土家族等少数民族的建筑最具代表性。

侗族建筑主要分布在贵州省的南部地区,侗族建筑多采用木结构,以三檩两翼式建筑为主,又称“侗族风雨桥”。

这种建筑风格在结构上主要采用木石结构,大量使用硬木,如花椿、沙比欧、黄连木等,这样的建筑不仅具有抗震能力,而且保暖效果好。

侗族建筑还以加强屋檐为特色,屋檐上悬挂着青瓦,不仅美观,而且能够遮阴挡雨。

苗族建筑又称为“吊脚楼”,主要分布在贵州省西南部地区。

苗族建筑利用山地多层台地的地理特点,采用悬挑式建筑,屋子的下面多是空的,整栋楼像是悬于半山颠上,这种独特的建筑风格使得苗族建筑成为贵州地区的一道独特风景线。

土家族建筑也是贵州传统民族建筑的代表之一。

土家族的建筑特色是木石结构的建筑,多用石头垒砌山地,上面再盖木头结构,这种建筑不仅坚固耐用,而且能够在山地中扎根,更好的适应当地的地形和土壤。

二、传统建筑的材料与构造贵州传统民族建筑通常采用当地的天然材料,比如石头、木头、竹子、青瓦等。

这些天然材料不但具有良好的保温、隔热效果,而且在当地环境中具有很好的适应性。

侗族建筑中,建筑的地基常常用石头砌筑而成,以增加房子的稳固性。

屋顶上的瓦片多为青瓦,这种瓦片不仅具有很好的保温隔热效果,而且还能够在大雨天起到很好的防水作用。

在侗族建筑的建造中,木质材料是不可或缺的部分,侗族人通常采用当地的硬木,比如南方杉、杜纳木、糙皮杉等,这些木材不仅美观而且坚固耐用。

苗族建筑主要采用木质结构,木柱用石雕工艺包装,房屋的屋檐边角多为菱角或圆弧形,这种设计不仅美观而且能够避免砍角而导致的漏水问题。

贵州的少数民族文化有哪些特色贵州是一个多民族聚居的省份,拥有着丰富多样的少数民族文化。

这些文化犹如一颗颗璀璨的明珠,在历史的长河中闪耀着独特的光芒。

贵州的少数民族主要包括苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族、回族、白族等。

每个民族都有着自己独特的语言、习俗、服饰、建筑和艺术形式,共同构成了贵州绚丽多彩的民族文化画卷。

苗族是贵州人口较多的少数民族之一,他们的文化特色十分鲜明。

苗族的服饰堪称艺术品,以其精美的刺绣和银饰而闻名。

苗族女子的盛装通常绣有各种花鸟鱼虫、神话传说等图案,色彩鲜艳,寓意丰富。

银饰则是苗族服饰的重要组成部分,从头饰到胸饰、腰饰,种类繁多,工艺精湛。

在苗族的节日中,芦笙舞是必不可少的。

芦笙悠扬的旋律中,人们翩翩起舞,展现出苗族人民的热情与活力。

布依族也是贵州具有代表性的民族之一。

布依族的建筑风格独特,以石板房为主要特色。

石板房以石板砌墙,石板盖顶,冬暖夏凉,坚固耐用。

布依族的民间艺术丰富多彩,其中布依戏深受人们喜爱。

布依戏融合了歌舞、说唱等多种艺术形式,具有浓郁的民族特色。

布依族的蜡染工艺同样闻名遐迩,通过蜡液的防染作用,在布料上绘制出精美的图案,色彩素雅,图案精美。

侗族的鼓楼和风雨桥是其建筑文化的杰出代表。

鼓楼造型独特,多为多层宝塔形,飞檐翘角,气势恢宏。

风雨桥则集桥、廊、亭于一体,既实用又美观。

侗族大歌是侗族文化的瑰宝,多声部、无指挥、无伴奏的演唱方式,展现出侗族人民高超的音乐天赋和团结协作的精神。

土家族的吊脚楼别具一格,通常依山而建,一半悬空,一半着地。

这种建筑形式既适应了山区的地形,又具有独特的审美价值。

土家族的织锦工艺也非常出色,土家织锦图案精美,色彩鲜艳,具有很高的艺术价值。

彝族有着悠久的历史和丰富的文化。

火把节是彝族最重要的节日之一,在这一天,人们点燃火把,载歌载舞,祈求丰收和平安。

彝族的漆器工艺也颇具特色,漆器上的图案和色彩展现了彝族独特的审美观念。

仡佬族的傩戏是一种古老的戏曲形式,具有神秘的宗教色彩和独特的表演风格。

贵州人的性格贵州民族民间文化是在略斯特山地上生长、发育起来的文化因为生存环境及生活条件艰难,贵州人凡做一事,都要比别人付出更多的劳动更大的代价,遂养成了吃苦耐劳、敢打硬仗、坚勧淳朴的性格特点。

又因为地处僻远,环境闭塞,致使贵州人一方面渴望了解外面的情形另二方面作为弱势文化群体,又对外来文化不免高度警锡,有拒斥心理。

这就造成贵州民族民间文化心理既开放又封闭的二重性。

因为开放,贵州人一般不排外,可兼容,历来能与各种外来文化和平共处,对先进文化有向往、渴慕之心,自古便有好学、兴教的传统。

又因为封闭,极易产生盲目的自大情绪;在面对强势文化时,又容易转化为自卑。

因自卑而盲从,对外来文化缺少择取,容易导致民族民间文化的流失。

贵州瞎斯特山地被高山河谷分割成一块块面积不大的琐子,坝子周围环绕着大山,贵州各民族就生活在山上或山间无数个大大小小的盆地里。

所谓“地无三里平”,正是这种地理环境的写照。

作为以农耕为主要生产方式的贵州人,本来就很少迁徙流动,加上交通不便,他们的生存环境就更加孤立、分散、内向、封闭。

地缘上的封闭,养成了贵州人安土重迁的性格,乡土观念十分强烈,具有一种能将就而不讲究的恰然自得心态。

“病死不离家,老死不离乡”,“在家千般好,出门一日难。

安土重迁,知足常乐,成了他们祖祖辈辈的信条。

关于贵州人的性格还有一种说法,说是因为天气的缘故。

贵州常年终日少见阳光,气候变化不大,不像湖南那样暴热,所以生活在这儿的人性格脾气也是那样的温和,不像湖南人那样性格火暴。

在云贵川三省中,贵州饮食习惯和语言都更接近四川。

贵州人精壮能干敏于新潮,与四川人一样优哉游哉,但缺少四川人那种吃苦精神。

山民生活虽然相对贫困,却也悠闲自得。

“麻将在手,小吃在口,三天两头,狐朋狗友对本押的辦斤处境缺乏足够的危机感山豪故嬰恋来死要恋/不怕亲夫在眼前县的民歌唱出了贵州坐狐、贵阳女孩麵庆女孩有些相似,_而又二坐牢如同州女子的刚烈可以在民歌中反映出来:“吃菜要吃穿着颇为时毛。

贵州文化特色介绍贵州文化特色介绍贵州作为中国的一个少数民族地区,拥有丰富的文化遗产和丰富多彩的民俗文化,深受游客们的热爱。

下面,就让我们来一起探讨一下贵州文化的特色之处吧。

一、独特的民俗文化1.鼓舞文化鼓舞是贵州独具特色的一种表演形式,通常是在春节或其他重要节日庆典上进行。

鼓舞表演者穿上各色盛装,手持铜鼓,伴随着锣鼓声和歌声,舞动着身体,以传统的民间故事、戏曲和歌曲为表演素材,让观众跟随着音乐和舞蹈沉醉其中。

2.苗族民间舞蹈贵州苗族民间舞蹈表演的舞蹈形式丰富多样,包括木玩偶舞、水花腿、银锅鼓等。

它们热情洋溢、动感十足、富有民族特色,向外界展示了苗族的独特风情。

3.花山节贵阳的花山节是贵州最大的传统文化节庆之一,也是当地最具特色的文化活动之一。

节日期间,当地民众、游客和各地演艺团体汇聚一堂,在舞龙、舞狮、传统歌舞等表演中享受着节日的欢乐气氛。

二、美食文化的精彩展示1.酸汤鱼酸汤鱼是贵州最具代表性的一种美食,它的原材料主要有鱼、花椒、辣椒、姜、蒜等多种调料。

口感较为鲜美,酸辣可口,是广受国内外游客喜欢的一种特色食品。

2.酸汤肥牛贵州的酸汤肥牛同样也备受旅游者的关注。

这道美食的制作非常的简单,主要是用新鲜的牛肉配以强烈的酸汤味,口感独特、香气扑鼻,而且还带有浓郁的地方特色。

3.螺蛳粉螺蛳粉是贵州的一种特色食品,与广东的河粉、湖南的米粉不同,它是以螺蛳和米粉为主要原材料来制作的。

一碗小小的螺蛳粉中,蕴含了深厚的地方文化韵味。

三、传统手工艺的独特魅力1.中国抖空竹中国抖空竹是贵州独有的一种文化遗产,是用陶瓷、竹子、木材等原材料手工制作而成。

它动感十足、颜色艳丽,独具风格,是全年龄段游客喜爱的手工制品。

2.织锦织锦是贵州的传统手工艺之一,它历史悠久,世代相传,是今天中国境内唯一的非织物织锦的代表。

织锦色彩艳丽、纹理精美,充满浓郁的民俗文化气息。

3.黔匠文化贵州被誉为“黔匠之乡”,具有丰富的手工艺文化遗产。

制作马鞍、骨雕、锡器、剪纸等民间工艺品已成为当地传统的手工艺工作,以其独特的艺术魅力深受世界各地的游客们的欣赏。

贵州的风土人情

1、贵州是个多民族省份,民风质朴、人民勤劳善良、热情好客、处处洋溢着浓浓的高原豪放之气。

在这个和睦的民族大家庭里,各族人民以无穷的智慧,创造了本民族的历史和灿烂的文化。

2、特定的地理环境和历史条件,不同的民族心理,形成了各民族各自不同的乡土风俗,节日庆典和文艺活动方式,民族民间工艺,编织成了一幅幅色彩斑斓的贵州高原风情画,成为独具特色不可替代的宝贵旅游资源。

3、贵州的少数民族男女青年择偶、婚嫁都有不同的习俗。

苗族的“游方”和“跳场”、瑶族的“凿壁谈婚”和“埋蛋择婿”、布依族的“丢花包”等,都各有特点,饶有风趣。

4、多民族聚集的贵州,是一个歌舞的海洋。

各民族历来以能歌善舞著称。

苗族所唱的歌既有高亢激昂、热情奔放的“飞歌”,也有低回婉转,优美抒情的“游方歌”,更有质朴庄重的“古歌”“酒歌”,其调式不一,各具韵味,具有很强的感染力。

5、侗族的侗歌大都旋律优美,曲调多样,内容丰富,且因词选调,歌与词水乳交融,既有独唱,也有合唱。

黔南、黔西南一带的布依族舞蹈有几十种,歌有大调、小调、大歌、小歌等,而且注意押韵,唱起来朗朗上口,具有强烈的抒情色彩。

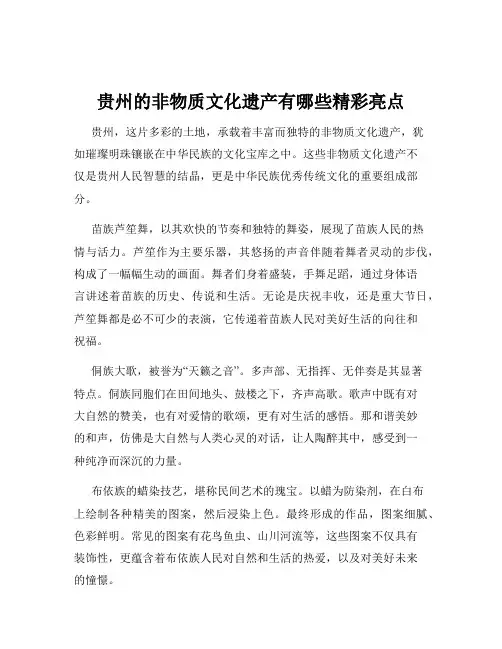

贵州的非物质文化遗产有哪些精彩亮点贵州,这片多彩的土地,承载着丰富而独特的非物质文化遗产,犹如璀璨明珠镶嵌在中华民族的文化宝库之中。

这些非物质文化遗产不仅是贵州人民智慧的结晶,更是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。

苗族芦笙舞,以其欢快的节奏和独特的舞姿,展现了苗族人民的热情与活力。

芦笙作为主要乐器,其悠扬的声音伴随着舞者灵动的步伐,构成了一幅幅生动的画面。

舞者们身着盛装,手舞足蹈,通过身体语言讲述着苗族的历史、传说和生活。

无论是庆祝丰收,还是重大节日,芦笙舞都是必不可少的表演,它传递着苗族人民对美好生活的向往和祝福。

侗族大歌,被誉为“天籁之音”。

多声部、无指挥、无伴奏是其显著特点。

侗族同胞们在田间地头、鼓楼之下,齐声高歌。

歌声中既有对大自然的赞美,也有对爱情的歌颂,更有对生活的感悟。

那和谐美妙的和声,仿佛是大自然与人类心灵的对话,让人陶醉其中,感受到一种纯净而深沉的力量。

布依族的蜡染技艺,堪称民间艺术的瑰宝。

以蜡为防染剂,在白布上绘制各种精美的图案,然后浸染上色。

最终形成的作品,图案细腻、色彩鲜明。

常见的图案有花鸟鱼虫、山川河流等,这些图案不仅具有装饰性,更蕴含着布依族人民对自然和生活的热爱,以及对美好未来的憧憬。

水族的马尾绣,独具特色。

用马尾作为主要材料,将丝线缠绕在马尾上,然后绣在织物上。

绣品立体感强,线条流畅,具有极高的艺术价值。

水族妇女们用灵巧的双手,将这一古老的技艺传承至今,每一件绣品都承载着水族的历史和文化记忆。

贵州的傩戏,是一种古老的戏曲形式。

演员们戴着面具,通过舞蹈、歌唱和表演,演绎着神话传说和民间故事。

傩戏的面具造型夸张、色彩鲜艳,具有强烈的视觉冲击力。

它不仅是一种艺术表演,还承载着驱邪纳福、祈求平安的美好愿望。

此外,贵州还有许多其他的非物质文化遗产,如彝族的火把节、仡佬族的吃新节等。

火把节上,人们手持火把,载歌载舞,象征着光明和希望。

吃新节则是庆祝丰收的节日,人们品尝新米,感恩大自然的恩赐。

贵州是中国的一个多民族省份,拥有丰富多样的民风民俗。

以下是一些贵州的民风民俗特点:

芦笙文化:贵州是芦笙的发源地和主要流行地之一。

芦笙是一种传统的民间管乐器,被广泛用于庆祝节日、婚礼和其他重要场合。

贵州的民间音乐和舞蹈常常伴随着芦笙的演奏,展现了贵州独特的音乐风格和文化传统。

侗族的歌舞文化:贵州有着众多的少数民族,其中侗族是人口最多的民族之一。

侗族有着丰富多彩的歌舞文化,特别是“侗族大歌”,以其独特的表演形式和悠扬的歌曲而闻名。

侗族的歌舞常常在节日、婚礼和其他庆祝活动中演出,吸引了许多游客的关注。

彝族的火把节:贵州的彝族有着独特的火把节庆典,被列入联合国非物质文化遗产代表作名录。

火把节是彝族人民庆祝新年和祈求丰收的重要活动,参与者手持火把,排成队伍跳舞、唱歌,营造热烈喜庆的氛围。

婚俗文化:贵州的婚俗文化也非常丰富多样。

不同民族和地区的婚礼仪式各具特色,如苗族的“板凳婚”、侗族的“拔河婚”、土家族的“闹新娘”等,都展现了不同民族的传统婚礼习俗和风情。

彩绣技艺:贵州以其精美的彩绣工艺闻名。

贵州的彩绣作品色彩鲜艳,细腻华丽,常常以花鸟、人物、山水等为主题,充满了浓厚的民族特色和艺术气息。

彩绣是贵州民间手工艺品中的重要代表,也是贵州文化艺术的瑰宝之一。

这些民风民俗特点展示了贵州丰富的民族文化和独特的地方风情。

通过了解和体验这些传统文化,人们可以更好地了解贵州的历史和民族特色,感受到贵州的独特魅力。

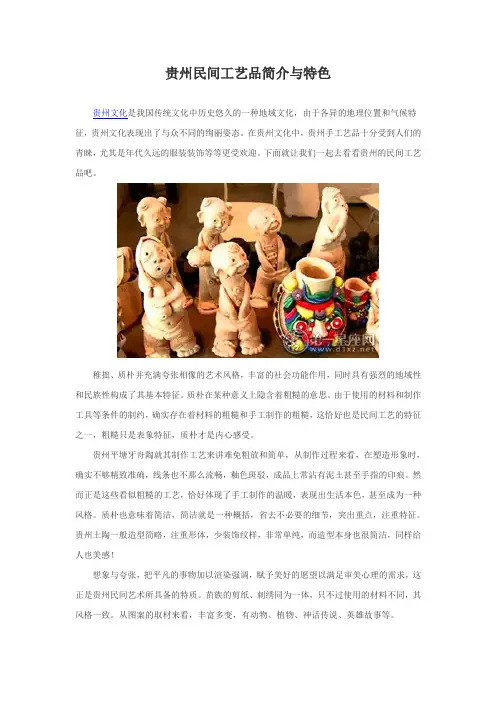

贵州民间工艺品简介与特色贵州文化是我国传统文化中历史悠久的一种地域文化,由于各异的地理位置和气候特征,贵州文化表现出了与众不同的绚丽姿态。

在贵州文化中,贵州手工艺品十分受到人们的青睐,尤其是年代久远的服装装饰等等更受欢迎。

下面就让我们一起去看看贵州的民间工艺品吧。

稚拙、质朴并充满夸张相像的艺术风格,丰富的社会功能作用,同时具有强烈的地域性和民族性构成了其基本特征。

质朴在某种意义上隐含着粗糙的意思。

由于使用的材料和制作工具等条件的制约,确实存在着材料的粗糙和手工制作的粗糙,这恰好也是民间工艺的特征之一,粗糙只是表象特征,质朴才是内心感受。

贵州平塘牙舟陶就其制作工艺来讲难免粗放和简单,从制作过程来看,在塑造形象时,确实不够精致准确,线条也不那么流畅,釉色斑驳,成品上常沾有泥土甚至手指的印痕。

然而正是这些看似粗糙的工艺,恰好体现了手工制作的温暖,表现出生活本色,甚至成为一种风格。

质朴也意味着简洁,简洁就是一种概括,省去不必要的细节,突出重点,注重特征。

贵州土陶一般造型简略,注重形体,少装饰纹样,非常单纯,而造型本身也很简洁,同样给人也美感!想象与夸张,把平凡的事物加以渲染强调,赋予美好的愿望以满足审美心理的需求,这正是贵州民间艺术所具备的特质。

苗族的剪纸、刺绣同为一体,只不过使用的材料不同,其风格一致。

从图案的取材来看,丰富多变,有动物、植物、神话传说、英雄故事等。

形象处理上敢于想象,大胆夸张,其纹样的丰富多变可说是发挥到了极致。

如在苗绣中出现的龙的形象就有好多种:龙的头上有牛角,尾部变成花或宽大的金鱼尾,“飞龙”呈现为鸟状,“人龙”、“蜈蚣龙”等。

苗绣还常把花草、动物、人物集中在一起讲述一个故事,造型古拙,主题明确。

他们把不同环境,不同季节或互不关联的事物结合在一起。

在织锦工艺中经常出现的适合纹样一般有中心主体,周围的空间布满花、草或小动物,构图饱满,整体感很强又富于变化,这与现代图案的结构非常相似。

贵州少数民族的饮食文化贵州地处亚热带高原山区,得天独厚地气候,提供了各种动植物(包括家养和野生)生长的最佳条件,而这些大自然慷慨赐予的动植物,又给各族人民提供了生存和创造饮食文化的原材料,从而形成了许多鲜为人知的贵州民族饮食习俗。

贵州民族饮食文化中较有特色的食辣、食酸和茶文化。

贵州人不怕辣:盐是百味之本,无盐则无味,由于贵州历史上缺盐,“斗米斤盐”的时代环境,使辣椒跃居为黔菜的百味之主。

贵州各民族在长期嗜辣的实践中,创造了五花八门、琳琅满目的辣椒制品和系列辣椒菜肴。

最有特色食用最多的有:干辣椒、湖辣椒面、糍粑辣椒、红油及辣椒、糟辣椒、阴辣椒、胖辣椒、鮓辣椒。

贵州人嗜辣,人们往往解释为因“天无三日晴”,湿度太大,故用辣椒防寒驱湿。

这固然是原因之一,但更主要的是因为贵州的土壤、气候等自然条件适宜辣椒生长,而富于创造的贵州各族人民,在长期裁培、食用辣椒的生活实践中,赋予了辣椒更加丰富、诱人的饮食文化内涵,使这种原产于南非的多年生灌木浆果,在贵州高原显得更加多姿多味。

辣椒的营养和特色含大量人体所需要的维生素A和B,辣色素等,可以开胃健脾,促进血液循环,可以美容养颜,现代科学证有多吃辣椒还可以预防癌症。

贵州民间有句俗话:“三天不吃酸,走路打捞穿”。

“打捞穿”意为走路无力,偏偏倒的样子。

可见酸在贵州民间饮食习俗中占有相当重要的地位。

在少数民族地区,长期的生活实践,使他们创造了多种制酸技术,更由酸而产生了许多具有地方特色和民族风味的菜肴。

贵州少数民族饮食的酸可分两大类:一是作为饮料和调料的酸(不含市售的酸醋),称为酸汤;另一种是指酸味食品。

酸汤:有米水酸汤、番茄酱、鱼酱等四种。

其用料、制作有别,口味,风格各异。

牛别肉:这是生活在黎平、从江、榕江三县侗族胞所钟情的一种传统佳肴。

“牛别”是侗语和汉字意译的结合词,是指积存在牛胃及小肠里尚未消化的草料中压榨出来的汁液。

屠牛时,剖腹后将胃及小肠中的草料取出,经过压榨、过滤得到一种灰绿色的汁液,再加入少量苦胆汁,入锅用适量植物油熬煮,就成了其色黄绿,其味清香微苦的牛别,以供烹制牛别菜的特殊佐料。

贵州少数民族文化有何力贵州,这片神奇的土地上,聚居着众多的少数民族,他们各自拥有独特而丰富的文化。

这些少数民族文化犹如璀璨的星辰,在历史的长河中闪耀着独特的光芒,展现出强大的力量。

贵州少数民族文化具有凝聚人心的力量。

少数民族在长期的生产生活中,形成了共同的价值观、信仰和习俗。

例如,苗族的芦笙节、布依族的六月六等传统节日,是民族成员相聚的重要时刻。

在这些节日里,人们身着盛装,载歌载舞,共同庆祝,强化了民族认同感和归属感。

这种凝聚力使得少数民族在面对困难和挑战时,能够团结一心,共同应对。

少数民族文化中的歌舞、音乐、民间故事等,也是传承民族历史和智慧的重要载体。

通过口口相传和世代传承,民族的记忆得以延续,先辈的经验和教训得以铭记。

这种文化传承的力量,让少数民族能够保持自身的特色和传统,不被时间所磨灭。

贵州少数民族文化具有推动经济发展的力量。

随着旅游业的兴起,少数民族独特的文化成为了吸引游客的重要资源。

例如,西江千户苗寨以其壮观的苗族建筑、独特的苗族风情,吸引了大量游客前来观光体验。

游客的到来不仅为当地带来了经济收入,还促进了相关产业的发展,如餐饮、住宿、手工艺品制作等。

少数民族的传统手工艺品,如苗族的银饰、布依族的蜡染等,具有极高的艺术价值和市场需求。

通过发展手工艺品产业,少数民族群众能够实现增收致富,同时也让这些传统技艺得到传承和发展。

此外,少数民族的特色美食也成为了推动经济发展的一张名片,吸引着众多美食爱好者前来品尝。

少数民族文化还有促进文化交流与融合的力量。

在全球化的时代背景下,贵州少数民族文化以其独特的魅力,吸引着来自世界各地的人们关注和了解。

不同民族之间的文化交流,能够增进彼此的理解和尊重,促进社会的和谐与进步。

少数民族文化中的一些理念和价值观,如尊重自然、和谐共生等,对于当今社会的发展具有重要的启示意义。

在追求经济发展的同时,我们可以从少数民族文化中汲取智慧,实现人与自然的和谐共处,推动可持续发展。

贵州传统民族建筑特色贵州是中国西南地区的一个多民族聚居的省份,境内有多个少数民族,其中布依、苗、侗等民族是比较有代表性的,他们在长期的历史发展过程中,形成了独特的传统民族建筑文化。

贵州传统民族建筑特色鲜明,具有独特的民族特点和地域特色,展现着不同民族的风情和文化,吸引着世人的目光。

一、贵州传统民族建筑的特点1. 山地民族建筑风格贵州地处西南山地地区,多山的地理环境影响了当地民族的建筑风格。

在山地民族的建筑中,人们一般选址高地或者山脊上作为建房地,采用悬挑建筑形式,木结构建筑为主。

这种建筑形式不仅能够有效利用土地资源,还可以有效避免泥石流等自然灾害的侵袭。

2. 原生态材料的广泛应用贵州传统民族建筑多采用当地原生态材料,如竹子、木头、石块、泥土等,这些材料不仅取材方便,而且在一定程度上节约了建筑成本,同时还能够营造出贴近自然的原生态建筑效果。

3. 彩绘装饰艺术贵州传统民族建筑在外观装饰上非常讲究,多采用彩绘和雕刻工艺,将当地的山水风景、动植物以及民族传统文化等各种元素融入形成了独具特色的彩绘装饰艺术。

4. 象征寓意的建筑构造在建筑构造上,贵州传统民族建筑经常运用丰富的象征寓意,例如在屋顶、门窗、柱梁等部位常常雕刻或彩绘有寓意的图案,用以表达人们对美好生活、吉祥祝福等的希冀。

二、贵州传统民族建筑的代表性建筑1. 西江千户苗寨西江千户苗寨位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西南部的雷公山麓,是中国最大的苗族聚居地之一,也是贵州省内苗族建筑的代表性景观之一。

苗寨是苗族同胞们世世代代的家园,也是苗族文化的代表性建筑群。

苗族房屋建筑,以木结构为主,以竹子为墙,用粪土为外墙装饰。

寨子内外的修建、栽植、布局等都体现了苗族对自然的依恋和智慧。

2. 侗寨风雨桥侗族风雨桥是侗族民间建筑的代表作之一,主要分布在贵州省黔东南苗族侗族自治州。

风雨桥是侗族文化的象征,始建于元末明初,以石木结构为主,全长40多米,因大部分在小溪,桥下有一条小溪终年不枯,所以称风雨桥。

贵州民族民间文化特点 Final revision by standardization team on December 10, 2020.那么贵州民族民间文化具有怎样的一些特点我们知道,民族民间文化是相对于主流文化、精英文化而言的,是贵州传统文化的重要组成部份。

贵州是一个多民族省份,所以我们说贵州民间文化,主要指的是少数民族民间文化。

实际上这也是贵州民间文化中最有特色、也最有保护价值的部份;当然,同现代化不相适应的内容,在民族民间文化中也有集中的体现。

可以说,贵州各民族、民间工艺、民间音乐、蹈、习俗风情、传统节日及等等,其中不但有古文化尤其是夜郎文化的若干遗存;有贵州本土文化与周边文化如、滇文化、等交融的遗迹:有明清之际“调北征南”、“调北填南”大规模进行汉族移民所形成的屯堡文化;更有苗、布依、彝、侗、仡佬、水、瑶、土家等民族历时久远、个性独特的……多种文化类型在这块土地上长期相处,共生共荣,不少村寨甚至有两个以上的民族杂居,交往密切,却保持着各自的文化。

这同贵州自古即为边鄙之地的地理环境有关,同历代封建统治者实行的有关,也与各自身的凝聚力有关。

这使贵州民族民间文化呈现出下述特点:其一是多元性。

贵州民族民间文化多元共生,丰富多彩,文化生态的保存较好。

由于地理位置及文化环境都是边缘的边缘,即双重边缘,历史上中央政治权力常,控制较小,贵州民族民间文化遂有了保存下来并得到发展的可能,具有相对自由的色彩及其自在的原始形态,呈现出鲜明的民族特色。

它的许多物质内容,以及非物质性的价值观、乃至文化精神,成为贵州各族人民共同的宝贵财富,也是的宝贵财富。

其二是二重性。

贵州民族民间文化是在山地上生长、发育起来的文化,因为生存环境及生活条件艰难,贵州人凡做一事,都要比别人付出更多的劳动,更大的代价,遂养成了夜郎人吃苦耐劳、敢打硬仗、坚韧诚朴的性格特点。

又因为地处僻远,环境闭塞,致使贵州各族人民一方面渴望了解外间情形,另一方面,作为弱势文化群体,对外来文化又不免高度警惕,有拒斥心理。

一、彝族撮泰吉:贵州省第一批国家级传统戏剧类非物质文化遗产名录。

撮泰吉是仅存于贵州省威宁彝族回族苗族自治县板底乡裸嘎寨的一种古老的戏剧形态。

撮泰吉为彝文译音,“撮”字意为鬼,“泰”字意为变化,“吉”字意为游戏,通译为“变人戏”或“人类刚刚变成的时候”、“人类变化的戏”。

其源于何时,至今尚无定论,彝文典籍中亦无记载。

撮泰吉一般于农历正月初三到十五演出,旨在驱邪祟、迎吉祥、祈丰收。

其演出多在夜晚进行,表演形式十分独特,表演者用白色头帕将头缠成尖锥形,身体及四肢用布紧缠,象征裸体。

部分人头戴面具,所戴面具主要有五面,分别是彝族老人(1700岁)、老妇人(1500岁)、苗族老人(1200岁)、汉族老人(1000岁)及小孩。

面具长约一尺,前额突出、鼻子直长、眼睛及嘴部挖出空洞,用锅烟涂为黑色,再以石灰及粉笔在额头和脸部勾出各种线条,黑白相间,极显粗犷、神秘、古朴和森严。

不戴面具者为山林老人或山神(2000岁),是自然与智慧的化身。

撮泰吉表演主要分为祭祀、耕作、喜庆、扫寨四个部分,其中耕作是全戏的核心,主要反映彝族迁徙、农耕、繁衍的历史。

正月十五的扫寨即“扫火星”活动将整个撮泰吉演出推向高潮,表演者走村串寨,扫除灾难和瘟疫,祝愿人畜兴旺、五谷丰登。

每到一家,他们都要坐在火塘边念一段吉祥祝词,并向主人索要鸡蛋和麻,走时再从柴房四角扯一把草。

之后来到寨边路口,把三个鸡蛋埋入土中,点燃茅草,将其余鸡蛋煮熟分食,口中念“火星走了,火星走了”。

撮泰吉因具有民间信仰和祖先祭祀的功能而成为当地民众祭祀祖先、祈愿人畜兴旺、风调雨顺的重要方式,深深植根于彝族的生产、生活及文化历史中。

演出中人物角色所代表的彝族、苗族、汉族等民族成份,表现了其作为区域文化历史交流中多民族间交流团结互助的重要纽带。

这种原始艺术具有戏剧发生学和艺术形态学等方面的研究价值,其中有关生产、生活的表演活动对于人类学、民族学等方面的研究也有重要参考价值。

撮泰吉因在一个偏远并切相对狭窄的区域流传,保存比较完好,但传承纽带相当脆弱,急需抢救保护。

贵州苗族风俗有哪些

贵州苗族是中国的一个少数民族,拥有独特的文化和风俗。

以下是一些贵州苗族的风俗特点:

1.侗寨建筑:贵州苗族传统的村寨建筑以侗寨为主,建有木

质的吊脚楼。

吊脚楼通常有三层,底层用于存放家畜和农

具,中间层是厨房和休息区,顶层是卧室和起居室。

吊脚

楼突出于山体之上,形成了苗族特有的村落风景。

2.银饰和服装:贵州苗族的女性喜欢穿着华丽的服装,搭配

精致的银饰物。

其中,苗族的代表性服装包括蓝色的大襟

绣花长衫、黑色的长裤和腰带。

女性还喜欢戴着银质的耳

环、项链、手镯、腰饰等饰品,这些饰品常常精美且繁复。

3.花山节:花山节是贵州苗族最重要的节日之一,也是传统

的婚庆节日。

节日期间,村寨装饰得五彩斑斓,人们穿着

节日盛装,进行舞蹈、歌唱、荡秋千等庆祝活动。

节日期

间还会进行传统的苗族婚礼仪式、相亲和婚配活动。

4.阿妹赛歌:阿妹赛歌是苗族的民间艺术表现形式之一,常

在节日和婚庆等场合进行演唱。

阿妹(即女歌手)用咬丝

和托声的技法演唱,歌曲内容通常讲述爱情、婚姻、生活

等主题,以及对家乡的怀念和祝福。

5.赛龙船:苗族有传统的赛龙船活动,通常在农历五月份举

行。

人们装扮成龙形,以龙船竞赛的形式庆祝丰收和祈福。

以上是贵州苗族的一些风俗特点,这个民族有着丰富的传统文

化和独特的生活方式,深受许多人的喜爱和关注。

那么贵州民族民间文化具有怎样的一些特点我们知道,民族民间文化是相对于主流文化、精英文化而言的,是贵州传统文化的重要组成部份;贵州是一个多民族省份,所以我们说贵州民间文化,主要指的是少数民族民间文化;实际上这也是贵州民间文化中最有特色、也最有保护价值的部份;当然,同现代化不相适应的内容,在民族民间文化中也有集中的体现;可以说,贵州各民族、民间工艺、民间音乐、蹈、习俗风情、传统节日及等等,其中不但有古文化尤其是夜郎文化的若干遗存;有贵州本土文化与周边文化如、滇文化、等交融的遗迹:有明清之际“调北征南”、“调北填南”大规模进行汉族移民所形成的屯堡文化;更有苗、布依、彝、侗、仡佬、水、瑶、土家等民族历时久远、个性独特的……多种文化类型在这块土地上长期相处,共生共荣,不少村寨甚至有两个以上的民族杂居,交往密切,却保持着各自的文化;这同贵州自古即为边鄙之地的地理环境有关,同历代封建统治者实行的有关,也与各自身的凝聚力有关;这使贵州民族民间文化呈现出下述特点:其一是多元性;贵州民族民间文化多元共生,丰富多彩,文化生态的保存较好;由于地理位置及文化环境都是边缘的边缘,即双重边缘,历史上中央政治权力常,控制较小,贵州民族民间文化遂有了保存下来并得到发展的可能,具有相对自由的色彩及其自在的原始形态,呈现出鲜明的民族特色;它的许多物质内容,以及非物质性的价值观、乃至文化精神,成为贵州各族人民共同的宝贵财富,也是的宝贵财富;其二是二重性;贵州民族民间文化是在山地上生长、发育起来的文化,因为生存环境及生活条件艰难,贵州人凡做一事,都要比别人付出更多的劳动,更大的代价,遂养成了夜郎人吃苦耐劳、敢打硬仗、坚韧诚朴的性格特点;又因为地处僻远,环境闭塞,致使贵州各族人民一方面渴望了解外间情形,另一方面,作为弱势文化群体,对外来文化又不免高度警惕,有拒斥心理;这就造成了贵州民族民间文化心理中既开放又封闭的二重性;因为开放,贵州人一般不排外,可兼容,历来能与各种外来文化和平共处,对先进文化有向往、渴慕之心,自古便有好学、兴教的传统;因为封闭,则容易产生盲目的自大情绪;而在面对强势文化时,又容易转化为自卑;因自卑而盲从,对外来文化缺少择取,容易导致民族民间文化的流失;其三是道;贵州民族民间历来以约束个人行为,但最主要的则是通过文化承传的方式,实行传统道德的影响与教化;道德能够调节人与人之间、个人与社会之间的关系,起到法律强制与经济手段所起不到的教育、示范作用,所以在贵州民族民间,无论政治权力如何更替,历史风云怎样变幻,他们的、道德理想诸如、敬老爱幼、互助互爱、扶危济困、崇尚勤俭、反对、偷盗行为等等大部份都能通过习俗或口述史保存下来,并给后世以影响,一方面维持着正常的社会秩序,也显示出传统道德伦理在社会发展中不断适应、不断进行自我调整的生命活力;其四是自娱性;贵州每一个少数民族都能歌善舞;赫章出土的铜残片上,有一吹的人物形象,说明早在秦汉时代,贵州古夜郎人即有此乐器;今日人们所熟悉的民族民间歌舞如、琵琶歌;踩堂舞;、舞、反;水族双歌、铜鼓舞;打猎舞;姊妹箫、好花红:以及等等,其中特别是的舞又称之为“踩芦笙”,每年正月十六及二月“午”日,都要举行盛大活动,人数往往达到上万人;流行铜鼓舞的地方与民族中,还流传着“铜鼓一响脚就痒,跳不完”的说法;侗族中则有“饭养身,歌养心”的祖训;足见从前兼有娱神、自娱两种功能的贵州民族民间歌舞,在娱神功能淡化、消失后,其自娱功能使歌舞成了他们日常生活中不可缺少的内容;他们以歌舞传承文明、起到滋灵、陶冶情性,从而美化风俗的作用;其五是神秘性;贵州民族民间文化中的夜郎文化遗存,由于二千年前灭,不少显性中断,如碑、、、套头葬、竹王传说、竹王城等,都成为至今难以索解的古;贵州民间留存着的巫、傩特技,以及各种奇风异俗,也都带有神秘性;这种神秘性颇能激起外间世界的好奇心,因而成为最有卖点的旅游文化资源;价值评估以上对贵州民族民间文化的描述并不全面,但已包含了主体的内容;从中不难看到,贵州民族民间文化与有着不可分割的联系,但也有着鲜明的地域特点;现在需要探讨的是,在文化全球化的大趋势下,对贵州民族民间文化应如何评估,亦即有些什么内容可与当代世界先进文化连通;又在哪些方面表现出与冲突;要对此进行较为深入的分析,首先应当对世界先进文化有一个大致的了解;世界先进文化是人类社会发展至今所创造的,包括物质、精神及其制度诸文化中能够对人类进步与社会发展具有指导意义并起着推动作用的文化;这是—个内涵极其丰富、也很宽泛的概念,文化学者至今也有多种归纳各种看法,但都不能不承认,作为世界先进文化,首先必须以人为本;其次这种文化应该是现代的;第三这种文化既有民族的,也有世界性;符合这些先决条件的世界先进文化带有如下特点:1.积极向上、,既能兼容吸收异质文化,又能保持民族特色;2_注重科技领先、,鼓励探索、;3.有市场经济意识,注重效率,具有;4.推进民主、尊重人权,能够调节各种人际及的相互关系:5.爱护环境,注重可持续发展的;6.注重、讲究公德,提倡爱心救助精神,有比较完善的;对照以上世界先进文化的要素,不难看出,贵州民族民间文化,特别是其中所透显出来的价值观念与文化精神,的确含有与此相适应的文化基因;主要体现在:1.“”的自然观;贵州各民族人民祖祖辈辈都生存在山地的自然环境里,大自然既提供给他们衣食之源,也令他们心生敬畏与恐惧;所以其的观念里,自然界的动植物都是有生命的;万物有灵的观念,自古以来,即形成了他们的多神崇拜与信仰,并由此产生了各种禁忌;从而孕育了他们顺应自然,与生态环境和谐相处的心理,甚至成为,积淀在后代子孙心中,产生自觉保护生态环境的意识;2.“”的文化观;贵州各民族早在秦汉之际甚至更早的商周时代即开始了同中原的交往;在贵州各民族之间、与周边各之间的交往就更加频繁;所以在贵州民族民间文化生态中,那种相互渗透,彼此影响,你中有我,我中有你的文化事象比比皆是;而另一方面,各民族间又各自保持着本的个性特征;“和实生物,同则不继”,贵州民族民间文化中既贯穿了一条吸纳异质文化,宽容互动、能与之和平相处,从而达到共生共荣的主线,又能保持文化的个性,避免了历史上多次被主流文化同化的危险;3.铜鼓文化象征的;铜鼓作为贵州古夜郎民族的祭器、乐器及发号司令的重器,至今仍为贵州苗、布依、彝、侗、仡佬、水、瑶及土家等民族所运用,并且保留着由铜鼓文化所养育而成的,沿习着铜鼓文化所体现的制度文化特征,存在着族内及社区大事“公议乃决”的原始民主遗风及其相关程序;通过这些制度所议决的规条,成为本民族或社区人人必须遵守的“乡规民约”,养成了各世居民族的,团结一致,;在贯彻与实施原始民主精神、民主程序及其的过程中,增强了本民族的凝聚力及其自主、自决精神,从而维护了村社秩序的稳定,也推进了民族和社会的进步发展;前述贵州民族民间文化的特点及其所体现的价值观念与文化精神,与现代社会的发展在不少方面是适应的;比如“”的文化观,在全球化的大背景下经受着外来强势文化的冲击,它的“和”的方面使得贵州传统文化有可能敞开胸怀,从容应对,广为吸纳,自我调适,进而实现文化的转型与变迁,以适应现代社会发展之需要;另一方面,它的“不同”也能使贵州民族民间文化在与外来文化的交汇中保持个性,不致完全被强势文化所淹没;这种既能吸纳、又能在保持差异中与它种文化互流、互动,互补的功能正包含着现代、后现代文化的新观念;其长期的实践过程也已充分地证实了它的不可忽视的现代价值;又比如,当人或社会按照马克思所揭示的三种基本形态的路线前行,即从群体本位、个体本位走向类本位,以显示人类社会发展的必然趋向时,我们看到群体本位泯灭个性、不利人性及社会发展的弊端;也看到了个体本位在张扬个性、充分发展个人创造力的同时,日益暴露出来的大量问题与矛盾;这二者是与、工业经济分别适应的,类本位则是以人为本位的第三种形态,适应于的社会要求;类本位既包括了以发扬人的主体精神为其要义的个体本位的,又能在人、我之间坚持以社会为本位的原则;显而易见,贵州民族民间文化中那种以铜鼓作象征的、人们已的团队精神,正有着向“类存在”、“类本位”转化的重要基因;其中所体现的价值观正可成为接应现代原则同观念的一项重要思想文化资源;此外如吃苦耐劳、敢打硬仗、坚韧诚朴的文化性格与兴学崇教精神,可与、兴黔富民这个中的关键问题链接,并力争;“”自然观中所蕴含的自觉保护环境的意识,在今日生态环境日益恶化的情况下,就更有发扬光大之必要;而高度的道德自律精神、社区生活中的原始民主遗风、自我、歌舞自娱精神等等在讲究、提倡爱心救助,政治文明建设,以及建全现代法制,建设等方面都能与世界先进文化接轨,从而有助于贵州社会主义先进文化的建设;当然贵州民族民间文化毕竟是农业社会的产物,又因为地处僻远,它的基础上衍生出来的观念也十分突出,因而在许多时候同现代意识的冲突变得比较尖锐,同现代化进程很不容易合拍;比如“坝子”文化心态,,对的依赖,就是其中两种较有代表性的文化心态;“坝子”文化心态是一种、的心态;贵州山地被高山分割成一块块面积不大的坝子,坝子周围环绕着大山,贵州各民族就生活在山上或山间无数个大大小小的盆地里;所谓“地无三里平”,正是这种地理环境的写照;作为以农耕为主要的贵州人,本来就很少迁徙流动,加上交通不便,他们的生存环境就更其孤立、分散、内向、封闭;地缘上的封闭,养成了贵州人的性格,观念十分强烈,具有一种能将就而不讲究的心态;“病死不离家,老死不离乡”,“在家千般好,出门一日难”;,,成了他们祖祖辈辈的信条;此种文化心态固然能使人在盛行时借以同人性异化相抗衡,从而去追求诗意生活的一面;但同时也是贫困之源;因为封闭会造成愚昧,知足则带来怠惰,怠惰与愚昧正是滋生贫困的土壤;贵州经济发展中多,缺少,其源盖出于此;心态;依赖并无限制地使用和消耗,不看重与竞争能力,这是贵州民族民间文化中长期养成的一种文化心理;世界先进文化与传统文化的重要区别正在于:先进文化讲求效率,鼓励探索精神,资源优势让位于;而竞争优势的形成,仰赖于知识、投资、智慧与创新,这才是创造财富的最有效基础;贵州作为经济欠发达省份,其民族民间文化中缺少鼓励竞争的内容和机制;人们在观念上都把“山”中的财富看作是固定不变的,尽力不尽力都一样;各人都只想从所“靠”之“山”中“吃”到自己那一份,很少考虑除了“山”中现成之物,还可以再扩大生产何种新物,更不去想“山”外还有什么可“吃”之物;这样的心态势必导致的下降,人的受阻;上述两种文化心态相互依存,其所产生的历史堕性,对于贵州政治、经济与文化的发展都会带来某些负面的影响,对于全球化背景下贵州实现现代化、建设也会造成某些障碍与制约;。

那么贵州民族民间文化具有怎样的一些特点?我们知道,民族民间文化是相对于主流文化、精英文化而言的,是贵州传统文化的重要组成部份。

贵州是一个多民族省份,所以我们说贵州民间文化,主要指的是少数民族民间文化。

实际上这也是贵州民间文化中最有特色、也最有保护价值的部份;当然,同现代化不相适应的内容,在民族民间文化中也有集中的体现。

可以说,贵州各民族民间文学、民间工艺、民间音乐、民间舞蹈、习俗风情、传统节日及宗教信仰等等,其中不但有古文化尤其是夜郎文化的若干遗存;有贵州本土文化与周边文化如巴蜀文化、滇文化、楚文化等交融的遗迹:有明清之际“调北征南”、“调北填南”大规模进行汉族移民所形成的屯堡文化;更有苗、布依、彝、侗、仡佬、水、瑶、土家等民族历时久远、个性独特的民族文化……多种文化类型在这块土地上长期相处,共生共荣,不少村寨甚至有两个以上的民族杂居,交往密切,却保持着各自的文化范式。

这同贵州自古即为边鄙之地的地理环境有关,同历代封建统治者实行的羁縻政策有关,也与各民族文化自身的凝聚力有关。

这使贵州民族民间文化呈现出下述特点:其一是多元性。

贵州民族民间文化多元共生,丰富多彩,文化生态的保存较好。

由于地理位置及文化环境都是边缘的边缘,即双重边缘,历史上中央政治权力常鞭长莫及,控制较小,贵州民族民间文化遂有了保存下来并得到发展的可能,具有相对自由的色彩及其自在的原始形态,呈现出鲜明的民族特色。

它的许多物质性文化内容,以及非物质性的价值观、道德观乃至文化精神,成为贵州各族人民共同的宝贵财富,也是中华文化的宝贵财富。

其二是二重性。

贵州民族民间文化是在喀斯特山地上生长、发育起来的文化,因为生存环境及生活条件艰难,贵州人凡做一事,都要比别人付出更多的劳动,更大的代价,遂养成了夜郎人吃苦耐劳、敢打硬仗、坚韧诚朴的性格特点。

又因为地处僻远,环境闭塞,致使贵州各族人民一方面渴望了解外间情形,另一方面,作为弱势文化群体,对外来文化又不免高度警惕,有拒斥心理。

这就造成了贵州民族民间文化心理中既开放又封闭的二重性。

因为开放,贵州人一般不排外,可兼容,历来能与各种外来文化和平共处,对先进文化有向往、渴慕之心,自古便有好学、兴教的传统。

因为封闭,则容易产生盲目的自大情绪;而在面对强势文化时,又容易转化为自卑。

因自卑而盲从,对外来文化缺少择取,容易导致民族民间文化的流失。

其三是道德性。

贵州民族民间历来以习惯法约束个人行为,但最主要的则是通过文化承传的方式,实行传统道德的影响与教化。

道德能够调节人与人之间、个人与社会之间的关系,起到法律强制与经济手段所起不到的教育、示范作用,所以在贵州民族民间,无论政治权力如何更替,历史风云怎样变幻,他们的道德规范、道德理想诸如惩恶扬善、敬老爱幼、互助互爱、扶危济困、崇尚勤俭、反对好吃懒做、偷盗行为等等大部份都能通过习俗或口述史保存下来,并给后世以影响,一方面维持着正常的社会秩序,也显示出传统道德伦理在社会发展中不断适应、不断进行自我调整的生命活力。

其四是自娱性。

贵州每一个少数民族都能歌善舞。

赫章汉墓出土的铜摇钱树残片上,有一吹芦笙的人物形象,说明早在秦汉时代,贵州古夜郎人即有此乐器。

今日人们所熟悉的民族民间歌舞如侗族大歌、琵琶歌;仡佬族《踩堂舞》;苗族飞歌、芦笙舞、反排舞;水族双歌、铜鼓舞;瑶族《打猎舞》;布依族姊妹箫、山歌《好花红》:以及彝族斗牛舞等等,其中特别是苗族的芦笙舞又称之为“踩芦笙”,每年正月十六及二月“午”日,都要举行盛大活动,人数往往达到上万人。

流行铜鼓舞的地方与民族中,还流传着“铜鼓一响脚就痒,三天三夜跳不完”的说法;侗族中则有“饭养身,歌养心”的祖训。

足见从前兼有娱神、自娱两种功能的贵州民族民间歌舞,在娱神功能淡化、消失后,其自娱功能使歌舞成了他们日常生活中不可缺少的内容。

他们以歌舞传承文明、起到滋补心灵、陶冶情性,从而美化风俗的作用。

其五是神秘性。

贵州民族民间文化中的夜郎文化遗存,由于二千年前夜郎国灭,不少显性文化现象中断,如红岩碑、岩画、悬棺葬、套头葬、竹王传说、竹王城等,都成为至今难以索解的古文化现象;贵州民间留存着的巫傩文化、傩特技,以及各种奇风异俗,也都带有神秘性。

这种神秘性颇能激起外间世界的好奇心,因而成为最有卖点的旅游文化资源。

价值评估以上对贵州民族民间文化的描述并不全面,但已包含了主体的内容。

从中不难看到,贵州民族民间文化与中国传统文化有着不可分割的联系,但也有着鲜明的地域特点。

现在需要探讨的是,在文化全球化的大趋势下,对贵州民族民间文化应如何评估,亦即有些什么内容可与当代世界先进文化连通;又在哪些方面表现出抵牾与冲突。

要对此进行较为深入的分析,首先应当对世界先进文化有一个大致的了解。

世界先进文化是人类社会发展至今所创造的,包括物质、精神及其制度诸文化中能够对人类进步与社会发展具有指导意义并起着推动作用的文化。

这是—个内涵极其丰富、外延也很宽泛的概念,文化学者至今也有多种归纳各种看法,但都不能不承认,作为世界先进文化,首先必须以人为本;其次这种文化应该是现代的;第三这种文化既有民族的,也有世界性。

符合这些先决条件的世界先进文化带有如下特点:1.积极向上、和而不同,既能兼容吸收异质文化,又能保持民族特色;2_注重科技领先、人才培养,鼓励探索、创新精神;3.有市场经济意识,注重效率,具有竞争优势;4.推进民主、尊重人权,能够调节各种人际及利益集团的相互关系:5.爱护环境,注重可持续发展的生态文化;6.注重社会福利、讲究公德,提倡爱心救助精神,有比较完善的社会保障制度。

对照以上世界先进文化的要素,不难看出,贵州民族民间文化,特别是其中所透显出来的价值观念与文化精神,的确含有与此相适应的文化基因。

主要体现在:1.“天人合一”的自然观。

贵州各民族人民祖祖辈辈都生存在喀斯特山地的自然环境里,大自然既提供给他们衣食之源,也令他们心生敬畏与恐惧。

所以其先民的观念里,自然界的动植物都是有生命的。

万物有灵的观念,自古以来,即形成了他们的多神崇拜与原始宗教信仰,并由此产生了各种禁忌。

从而孕育了他们顺应自然,与生态环境和谐相处的心理,甚至成为集体无意识,积淀在后代子孙心中,产生自觉保护生态环境的意识。

2.“和而不同”的文化观。

贵州各民族先民早在秦汉之际甚至更早的商周时代即开始了同中原汉文化的交往;在贵州各民族之间、与周边各地域文化之间的交往就更加频繁。

所以在贵州民族民间文化生态中,那种相互渗透,彼此影响,你中有我,我中有你的文化事象比比皆是;而另一方面,各民族间又各自保持着本民族文化的个性特征。

“和实生物,同则不继”,贵州民族民间文化中既贯穿了一条吸纳异质文化,宽容互动、能与之和平相处,从而达到共生共荣的主线,又能保持文化的个性,避免了历史上多次被主流文化同化的危险。

3.铜鼓文化象征的团队精神。

铜鼓作为贵州古夜郎民族的祭器、乐器及发号司令的重器,至今仍为贵州苗、布依、彝、侗、仡佬、水、瑶及土家等民族所运用,并且保留着由铜鼓文化所养育而成的团队精神,沿习着铜鼓文化所体现的制度文化特征,存在着族内及社区大事“公议乃决”的原始民主遗风及其相关程序。

通过这些制度所议决的规条,成为本民族或社区人人必须遵守的“乡规民约”,养成了各世居民族的团队意识,团结一致,同心同德。

在贯彻与实施原始民主精神、民主程序及其自我管理的过程中,增强了本民族的凝聚力及其自主、自决精神,从而维护了村社秩序的稳定,也推进了民族和社会的进步发展。

前述贵州民族民间文化的特点及其所体现的价值观念与文化精神,与现代社会的发展在不少方面是适应的。

比如“和而不同”的文化观,在全球化的大背景下经受着外来强势文化的冲击,它的“和”的方面使得贵州传统文化有可能敞开胸怀,从容应对,广为吸纳,自我调适,进而实现文化的转型与变迁,以适应现代社会发展之需要;另一方面,它的“不同”也能使贵州民族民间文化在与外来文化的交汇中保持个性,不致完全被强势文化所淹没。

这种既能吸纳、又能在保持差异中与它种文化互流、互动,互补的功能正包含着现代、后现代文化的新观念;其长期的实践过程也已充分地证实了它的不可忽视的现代价值。

又比如团队精神,当人或社会按照马克思所揭示的三种基本形态的路线前行,即从群体本位、个体本位走向类本位,以显示人类社会发展的必然趋向时,我们看到群体本位泯灭个性、不利人性及社会发展的弊端;也看到了个体本位在张扬个性、充分发展个人创造力的同时,日益暴露出来的大量问题与矛盾。

这二者是与农业经济、工业经济分别适应的,类本位则是以人为本位的第三种形态,适应于知识经济时代的社会要求。

类本位既包括了以发扬人的主体精神为其要义的个体本位的价值取向,又能在人、我之间坚持以社会为本位的集体主义原则。

显而易见,贵州民族民间文化中那种以铜鼓作象征的、人们已习以为常的团队精神,正有着向“类存在”、“类本位”转化的重要基因。

其中所体现的价值观正可成为接应现代原则同观念的一项重要思想文化资源。

此外如吃苦耐劳、敢打硬仗、坚韧诚朴的文化性格与兴学崇教精神,可与人才培养、兴黔富民这个西部大开发中的关键问题链接,并力争后来居上;“天人合一”自然观中所蕴含的自觉保护环境的意识,在今日生态环境日益恶化的情况下,就更有发扬光大之必要;而高度的道德自律精神、社区生活中的原始民主遗风、自我管理能力、歌舞自娱精神等等在讲究社会公德、提倡爱心救助,政治文明建设,以及建全现代法制,建设社区文化等方面都能与世界先进文化接轨,从而有助于贵州社会主义先进文化的建设。

当然贵州民族民间文化毕竟是农业社会的产物,又因为地处僻远,它的小农经济基础上衍生出来的观念也十分突出,因而在许多时候同现代意识的冲突变得比较尖锐,同现代化进程很不容易合拍。

比如“坝子”文化心态,靠山吃山,对比较优势的依赖,就是其中两种较有代表性的文化心态。

“坝子”文化心态是一种安土重迁、知足常乐的心态。

贵州喀斯特山地被高山河谷分割成一块块面积不大的坝子,坝子周围环绕着大山,贵州各民族就生活在山上或山间无数个大大小小的盆地里。

所谓“地无三里平”,正是这种地理环境的写照。

作为以农耕为主要生产方式的贵州人,本来就很少迁徙流动,加上交通不便,他们的生存环境就更其孤立、分散、内向、封闭。

地缘上的封闭,养成了贵州人安土重迁的性格,乡土观念十分强烈,具有一种能将就而不讲究的怡然自得心态。

“病死不离家,老死不离乡”,“在家千般好,出门一日难”。

安土重迁,知足常乐,成了他们祖祖辈辈的信条。

此种文化心态固然能使人在拜金主义盛行时借以同人性异化相抗衡,从而去追求诗意生活的一面;但同时也是贫困之源。

因为封闭会造成愚昧,知足则带来怠惰,怠惰与愚昧正是滋生贫困的土壤。

贵州经济发展中多比较优势,缺少竞争优势,其源盖出于此。

靠山吃山心态。