第五课 TEG 血栓弹力图简介规范

- 格式:doc

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:8

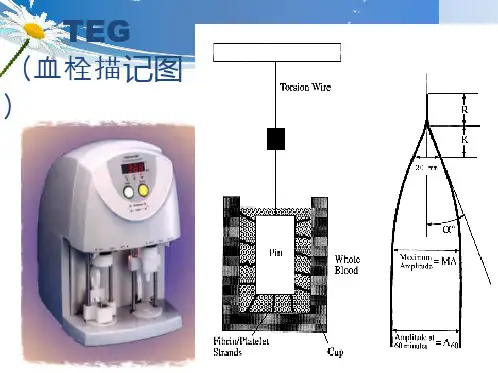

⾎栓弹⼒图(TEG)介绍⼀、仪器测试原理⾎液凝固过程的最终结果是形成⾎凝块,⾎凝块的物理性质(速率、硬度、稳定性)将决定病⼈是否具有正常的凝⾎功能,是否会出⾎或形成⾎栓。

⾎栓弹⼒图仪通过对⾎样凝⾎过程进⾏监控、测度、分析,对患者凝⾎情况做出定量和定性预测。

随着⾎凝块的形成、回缩和/或溶解,电脑控制的⾎栓弹⼒图仪能⾃动记录动⼒学变化,绘出⾎栓弹⼒图(TEG)。

⾎栓弹⼒图仪是对凝⾎全过程进⾏动态、完整、连续、真实再现的⼀种检测⼿段。

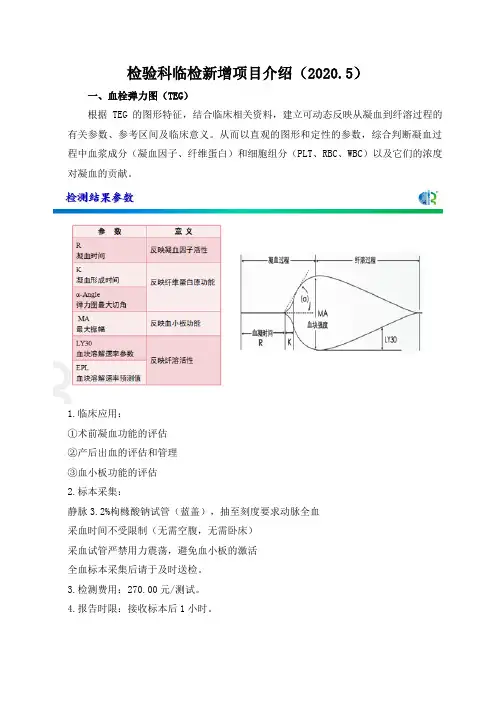

⼆、⾎栓弹⼒图项⽬解读R:凝⾎因⼦反应时间,反映参加凝⾎启动过程的凝⾎因⼦的综合作⽤,代表凝⾎因⼦的总体活性。

MA:最⼤振幅,反映已形成的⾎凝块的最⼤强度或硬度,主要代表⾎⼩板的聚集功能。

K和α⾓:⼆者均是⾎凝块聚合速度参数,反映⾎凝块形成的速率,代表纤维蛋⽩原的功能与⽔平。

LY30:MA值出现后30分钟内⾎凝块溶解百分⽐,反映纤溶活性。

EPL:预测MA值出现后30分钟内⾎凝块溶解百分⽐,反映纤溶活性。

CI:综合凝⾎指数,反映不同条件下凝⾎的综合状态。

AA抑制率(花⽣四烯酸抑制率):反映服⽤阿司匹林等药物后病⼈⾎⼩板抑制的百分率,⼤于等于50%药物起效。

ADP抑制率(⼆磷酸腺酐抑制率):反映服⽤波利维等药物后病⼈⾎⼩板抑制的百分率,⼤于等于30%药物起效。

三、⾎栓弹⼒图优势⽬前临床上通常⽤PT、APTT、PLT、D-dimer等做为凝⾎功能常规筛查,但由于⽅法学上的局限性导致其⽆法覆盖整个凝⾎过程,只能针对凝⾎因⼦⽔平、纤维蛋⽩原⽔平、⾎⼩板数量、降解产物分别探查。

⾎栓弹⼒图(TEG)试验是对⾎液凝固及纤溶过程的动态监测,能够完整表达凝⾎过程中各部分之间的作⽤及相互联系,提⽰患者的真实凝⾎情况。

⾎栓弹⼒图试验由于涵盖内、外源性凝⾎通路和纤维蛋⽩溶解系统等综合因素,可以帮助做出整理倾向上的判断以及个体化,个性化的凝⾎分析。

是符合临床需求的、更全⾯、更具体的基础凝⾎检测。

四、⽬前⾎栓弹⼒图的种类和主要⽤途五、⾎栓弹⼒图样本时间要求普通和肝素酶检测:动脉或静脉全⾎--枸橼酸(蓝盖)抗凝管⼀份⾎⼩板图检测:动脉或静脉全⾎--枸橼酸(蓝盖)和肝素化(绿盖)抗凝管各⼀份检测时间:全部⾎样2h以内检测,枸橼酸抗凝管要>15min后检测。

检验科临检新增项目介绍(2020.5)

一、血栓弹力图(TEG)

根据TEG的图形特征,结合临床相关资料,建立可动态反映从凝血到纤溶过程的有关参数、参考区间及临床意义。

从而以直观的图形和定性的参数,综合判断凝血过程中血浆成分(凝血因子、纤维蛋白)和细胞组分(PLT、RBC、WBC)以及它们的浓度对凝血的贡献。

1.临床应用:

①术前凝血功能的评估

②产后出血的评估和管理

③血小板功能的评估

2.标本采集:

静脉3.2%枸橼酸钠试管(蓝盖),抽至刻度要求动脉全血

采血时间不受限制(无需空腹,无需卧床)

采血试管严禁用力震荡,避免血小板的激活

全血标本采集后请于及时送检。

3.检测费用:270.00元/测试。

4.报告时限:接收标本后1小时。

血栓弹力图简介及各科室的应用HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】TEG简介及应用血栓弹力图仪(Thrombelastography, TEG)是一种从整个动态过程来监测凝血过程的分析仪。

血栓弹力图仪于1948年由德国人Harter发明,80年代开始广泛用于临床指导术中输血,并取得了良好效果,现已成为当今围术期监测凝血功能的最重要指标。

同时也是世界上先进国家进行血制品管理的重要工具,在输血指南里使用该设备。

其节约20%-50%的血制品使用功能被国内、外临床文献大量证明。

该设备在95-96年开始在心脏外科开始使用。

目前以TEG为主要监测手段的体外循环术中凝血监测方案已经在世界上40多个国家使用。

抗血小板药物疗效监测的方法—PlateletMapping,即血小板图试验,从而为临床带来了快速、准确的监测血小板聚集功能的技术。

国内外近4000份临床文献从各个角度就TEG对临床诊疗效果进行了论证。

TEG在国内的使用情况我国许多三甲医院的麻醉科、ICU、体外循环、器官移植科等在2000年左右率先使用TEG指导术中成分血和凝血相关药物的使用,得到了很好的效果,并有大量文献报道。

2006年,检验科开始使用TEG作为凝血检测的筛选和补充;同年,一些输血科开始将TEG正式纳入临床选择血制品的客观依据,并开始用TEG进行血制品使用的管理的主要设备。

使临床医生真正做到了在合适的时间,选择和使用正确种类和剂量的成分血制品,从根本上杜绝了我国临床用血的盲目和浪费。

2006年初,TEG的PlateletMapping,即血小板图试验开始在中国上市,从而开创我国心脑血管病抗血小板药物检测的新方法。

填补了我国临床使用抗血小板药物缺乏药物疗效监测的空白。

为实现个性化的抗血小板治疗和解决PCI冠脉搭桥等手术的疑难病例,开创了新的起点。

同时它为预防血栓和进行血栓分层等领域提供了快速有效的检测方法。

TEG简介美国Haemoscope公司生产的血栓弹力图仪(Thrombelastography, TEG)是一种从整个动态过程来监测凝血过程的分析仪。

血栓弹力图仪于1948年由德国人Harter发明,80年代开始广泛用于临床指导术中输血,并取得了良好效果,现已成为当今围术期监测凝血功能的最重要指标。

同时也是世界上先进国家进行血制品管理的重要工具,在输血指南里使用该设备。

其节约20%-50%的血制品使用功能被国内、外临床文献大量证明。

该设备在95-96年开始在心脏外科开始使用。

目前以TEG为主要监测手段的体外循环术中凝血监测方案已经在世界上40多个国家使用。

2004年,该设备上市了抗血小板药物疗效监测的方法—PlateletMapping,即血小板图试验,从而为临床带来了快速、准确的监测血小板聚集功能的技术。

国内外近4000份临床文献从各个角度就TEG对临床诊疗效果进行了论证。

TEG在国内的使用情况我国许多三甲医院的麻醉科、ICU、体外循环、器官移植科等在2000年左右率先使用TEG指导术中成分血和凝血相关药物的使用,得到了很好的效果,并有大量文献报道。

2006年,检验科开始使用TEG作为凝血检测的筛选和补充;同年,一些输血科开始将TEG正式纳入临床选择血制品的客观依据,并开始用TEG进行血制品使用的管理的主要设备。

使临床医生真正做到了在合适的时间,选择和使用正确种类和剂量的成分血制品,从根本上杜绝了我国临床用血的盲目和浪费。

2006年初,TEG的PlateletMapping,即血小板图试验开始在中国上市,从而开创我国心脑血管病抗血小板药物检测的新方法。

填补了我国临床使用抗血小板药物缺乏药物疗效监测的空白。

为实现个性化的抗血小板治疗和解决PCI冠脉搭桥等手术的疑难病例,开创了新的起点。

同时它为预防血栓和进行血栓分层等领域提供了快速有效的检测方法。

国家认可的检测方法TEG血栓弹力图试验列入2007年6月卫生部公布的《医疗机构临床检验项目目录》和《全国医疗服务价格项目规范(试行2001年版)》新增和修订的项目目录中。

TEG与传统凝血试验的主要区别TEG能从一份血样完整地监测从凝血开始,至血凝块形成及纤维蛋白溶解的全过程。

对凝血因子、纤维蛋白原、血小板聚集功能以及纤维蛋白溶解等方面进行凝血全貌的检测和评估。

结果不受肝素类物质的影响。

15-20分钟出结果,带有自动诊断功能。

常规实验室检查凝血酶原时间(PT),部分凝血酶原时间(PTT)或D-Dimer 等只是检查离体血浆和凝血级联反应中一个部分。

即内或外源性凝血旁路这部分,或纤维蛋白溶解部分的情况,是凝血全过程片段地、部分地描记。

结果常常受肝素类物质的影响。

TEG各科使用情况一、麻醉科麻醉科中的凝血监护已经越来越受到广大麻醉科医生的重视,在目前实施的很多麻醉手术中,患者的凝血都会发生不同程度的变化,无论是术中出血、药物及血制品的使用、术中纤溶亢进的出现、以及预防术中血栓发生等方面,都给我们的麻醉科医生提出了很多值得探讨的课题。

TEG在麻醉科的用途:1.判断患者出血原因,鉴别是由于凝血系统异常引起,还是外科原因引起;2.准确诊断患者的凝血异常的类型,鉴别凝血因子缺乏、血小板功能不良、纤溶亢进等;3.指导成分血使用,明确成分血给予的时间、种类、剂量;4.判断患者高凝状态,指导抗凝治疗,预防术中血栓;5.鉴别原发纤溶亢进和继发纤溶亢进;6.检测和评估成分血和/或与凝血相关药物的治疗效果;7.监测手术中其他治疗对凝血系统的影响,如输液、药物使用等;8.判断肝素的效果和鱼精蛋白中和肝素的效果。

二、输血科以TEG(血栓弹力图仪)检测为主导,结合临床其他试验室检测结果,从而指导医师选择和使用血制品,甚至制定的输血指南,已经在欧、美的许多国家使用很普遍,临床证明用TEG进行凝血的检测和指导成分输血,能节约血制品20%-50%。

该设备的在指导输血方面的特点如下:1.在15-20分钟内快速诊断病人的凝血状况,有自动诊断功能;2.能判断出血原因,分析是凝血因子、纤维蛋白原或是血小板的原因;3.快速鉴别诊断原发纤溶亢进和继发纤溶亢进;4.判断出血是否肝素残留原因;5.判断血制品治疗效果;总之,TEG的结果可以在短时间判断病人的凝血全貌,指导医师合理选择血制品和药品,同时它有经过验证的血制品管理方案。

三、器官移植科在器官移植手术中,特别是肝移植手术中,复杂性的大量出血可对病人生命造成极大威胁。

若伴有凝血功能障碍,使术中出凝血情况更为复杂。

面对这些病人的输血处理仍然是个难题,尤其是对凝血功能障碍的病人,单凭经验决定凝血功能异常的原因,决定是否需要输血、输血量与成分等,经常是盲目的。

临床上极需要有一种既简单又敏感,可靠的方法来检测大量失血病人的凝血功能状况,在较短的时间内检测出病人凝血障碍的原因,并在其指导下进行合理的输血,既可避免多种凝血测定法而延误处理时间,又可及时纠正凝血障碍、减少失血与输血,乃是当今急待解决的问题。

1.综合诊断患者围手术期的凝血变化;2.指导围手术期的成分输血和凝血相关药物的使用;3.及时发现和诊断纤溶亢进的情况;4.预测高凝状态,预防手术后的血栓发生;5.判断肝素在手术中的影响;6.术后监测引流出血,判断出血原因,减少二次手术风险。

四、心内科介入治疗目前已成为心内科治疗的主要手段之一,抗凝药物以及抗血小板药物更是成为了常规用药。

而在现在的治疗中,由于血栓发生过程是受多个因素综合影响,因此,我们一般都采取按照治疗指南进行治疗的方法。

而在这样的情况下,仍然有一部分患者在短时间内再次发生缺血事件。

在众多原因当中,患者的凝血情况无疑是一个非常重要的因素,这时我们需要清楚的了解患者的凝血情况,特别是患者的血小板功能,而且还要了解我们使用的药物在病人身上起到了多少作用,因此,目前一些国家的学者提出了要对病人进行有针对性的个性化治疗的草案。

TEG的用途:1.判断病人的基础凝血情况,判断患者凝血系统异常在整个缺血事件中的地位;2.监测PCI抗血小板药物联合应用的效果;3.诊断各个抗血小板药物对病人血小板抑制的百分比,从而指导PCI中个性化的使用GPIIb/IIIa抑制剂,进一步保证手术安全;4.判断PCI中、后的低分子肝素的作用和代谢情况;5.确定PCI后患者的个性化血小板治疗方案,减少再次缺血事件的发生;6.在定期随访中诊断患者抗血小板药物使用的效果,防止出血;7. 判断纤维蛋白原的活性;8. 监测华法林、比伐卢定等凝血相关药物的效果。

五、心外科体外循环手术是人为干扰血凝情况十分明显的过程。

1)使用了肝素;2)转机对血小板功能抑制作用;3)一些血制品的液体的影响;4)手术创伤。

围手术期用肝素的目的是防止在循环中形成血栓、高凝危险。

术后用鱼精蛋白中和肝素,医生转为关心低凝倾向,术后出血等问题。

二尖瓣换瓣术后的病人需用低浓度肝素,预防血栓形成和出血。

心室辅助和膜肺的患者更是需要对患者进行控制性低凝的监测,不仅需要检测凝血发生时间的长短,更重要的是明确凝血发生后的凝血状态,并且需要频繁监测,指导低分子肝素和抗血小板药物的使用等。

TEG的用途:1.监测肝素化情况,尤其是低分子肝素;2.能把病人围手术期的真正凝血功能提供医院参考;3.其对血小板的特异功能评价,能对转机时间长的受术者,准确反应其血小板功能;4.评估液体和血制品的使用对血凝影响,探讨出更合理的使用方案,减少不必要的费用;5. 准确判断患者的术后出血是手术造成还是凝血异常所致;6.其对高凝状态的诊断,判断患者出现缺血时间的风险,是目前其它检测方法所不能代替的;7.评估抗血小板药物的效果,指导个性化抗血小板治疗;8.特有的温度调节功能可将检测温度调节到病人的实际环境温度,更正确更科学地判断病人凝血状况。

六、重症监护室围手术期中对于凝血的检测至关重要,特别在一系列重大手术后,多数患者凝血会有明显的变化。

对于血栓发生,手术后渗血和再出血的判断有时关系到手术的成败。

TEG用途:1.对患者发生血栓的风险准确评估;2.对术后血性引流的性质进行诊断,鉴别渗血和出血;3.指导成分输血,合理的减少血制品使用;4.判断肝素、低分子肝素的效果;5.判断重组VII、比伐卢丁、华法林、戊糖等凝血相关药物的效果;6.准确诊断继发和原发纤溶亢进;7.判断是否需要二次手术。

七、神经外科神外手术中,对于血栓和出血的预测可以关系到患者手术的成功与否,并对病人的预后情况有着非常明显的影响。

TEG的用途:1.术中检测患者的凝血变化,防止出现大出血,指导血制品使用;2.监测术中血栓发生的风险,指导治疗;3.判断抗凝、抗血小板治疗的效果;4.诊断术后血栓发生的风险;5.监测溶栓治疗的效果,防止出血;6.判断肝素、低分子肝素、重组VII、比伐卢丁、华法林、戊糖等凝血相关药物的效果;7.特有的温度调节功能可将检测温度调节到病人的实际环境温度,更正确更科学地判断病人凝血状况。

八、神经内科脑血管病是神经内科的常见病,脑出血或脑血管梗塞的诊断及治疗,很大程度上在于准确的血凝诊断取得,而药物是可选性相当大的。

TEG用途:1.对血凝进行诊断,判断患者再次血栓的风险;2.判断溶栓治疗前后患者凝血的变化;3.判别溶栓治疗及抗凝、抗血小板治疗的治疗效果;4.对治疗方案进行前后对照,医生能争取更科学、有说服力的治疗措施;5.监测抗血小板药物的效果。

九、产科产科大出血。

孕妇在孕30周—40周,有约15%出现孕高症,其表现可为高凝或低凝,不加处理会导致DIC。

同时在产科中还有如宫外孕、羊水栓塞等情况可以引起凝血的异常。

TEG用途:1.对凝血功能进行判断,以便医生对症处理;2.对孕妇是否会在术中大出血进行评估;3.判断羊水栓塞对患者的凝血系统的影响,防止发生血栓;4.判断宫外孕病人的出血对凝血系统的影响,指导成分输血,抢救患者生命;5.鉴别原发或继发纤溶亢进。

十、创伤和急症医学在急症医学中,特别是在普外和骨科相关的患者中,创伤占有相当的比例。

无论是患者本身的表现是大量失血、DIC、休克,还是患者本身有出血性疾病,在术前快速的了解患者的凝血情况至关重要,争取时间往往关系到抢救和手术的成功与否。

TEG用途:1.对于创伤出血患者快速判断凝血情况,准确进行输血抢救,为手术治疗作好准备;2.对于急症患者快速了解患者凝血情况,以免造成手术治疗中不必要的损失;3.对于急性血栓溶栓治疗的患者,随时检测凝血的变化;4.准确判断抢救中的DIC、高凝和纤溶亢进;5. 患者抗血小板药物对凝血的影响。

十一、检验科1.凝血异常患者的筛查,确定详细检测方向;2.弥补现有检测的不足,提供患者凝血全貌的数据,尤其是普查和术前检查;3.可作为手术前凝血情况全面筛查(包括了血小板聚集功能)的良好设备,优于传统的凝血四项;4.判断抗血小板药物疗效,可同时检测AA和ADP通路,不受肝素使用与否的影响;5.弥补现有实验室血小板聚集功能检测的不足;6.提供检测肝素、低分子肝素疗效的快速方法;7.鉴别原发或继发纤溶亢进的诊断;8.提供临床检测华法林、戊糖、重组VII因子、比伐卢定等凝血相关药物的效果;9.血栓性疾病的筛查,判断高凝的原因。