东海大桥斜拉桥补充初步设计汇报系统

- 格式:ppt

- 大小:5.14 MB

- 文档页数:7

可编辑修改精选全文完整版一、工程概况:东海大桥V标主航道桥为双塔单面扇形双索斜拉桥,主塔为花瓶式。

主跨420米,全桥长度(73+132+420+132+73)830米。

塔高150米,桥面宽33米,主梁为钢箱梁结构,全桥标准段共24×4段,非标段10段,中跨合拢段1段,标准段长8米。

斜拉索采用塑包平行钢丝束,钢丝采用Φ7镀锌钢丝,护套采用双层,内层为黑色高密度聚乙烯,外层为白色高密度聚乙烯。

斜拉索共有192根,单索最短为NMC1索,索长59.3米,重2.168吨。

最长索为NSC24索,索长227.606米,重19.4吨。

本桥塔上锚固为单塔双孔式,锚固端支座分为两种:齿块锚固端和钢锚梁锚固端。

斜拉索锚具均采用张拉端冷铸锚,锚具按钢丝丝数编排分别为121Φ7,139Φ7,163Φ7,187Φ7,211Φ7,223Φ7,241Φ7,265Φ7,283Φ7,共九类。

二、施工流程安装钢锚梁→软牵引系统与索头连接→挂索→展索→桥面索头锚固→软牵引张拉完成斜拉索安装→张拉→成桥后索力调整1、钢锚梁安装(一)、概况东海大桥V标斜拉桥主塔塔上锚固为单塔双孔式,锚固端支座分为两种,即齿块锚固端和钢锚梁锚固端,本桥钢锚梁总数为64件,种类为16种,施工时,每一对钢锚梁安装完成后,挂上相应的斜拉索,自下而上依次进行。

(二)、施工流程分类→清理→起吊→安装→焊接1)、分类未起吊前,应按图纸要求将16种钢锚梁的规格与塔内支座索道孔号对号入座,挂上标牌,避免错装。

2)、清理找出需要安装的锚固梁后对其进行清理,清除表面油污浮锈,以保证焊接时的质量。

3)、起吊挂索前,先安装对应的锚固梁,梁自重在0.6吨,塔吊起吊后从塔顶的人孔放进塔柱内,然后转换给塔顶5吨卷扬机,由卷扬机吊到相应的牛腿上。

4)、安装钢锚梁放置在牛腿上后,利用撬杠或手拉葫芦调整钢锚梁位置,使塔上索道孔与钢锚梁上锚座孔同心,然后点焊固定位置,验收合格后,按设计要求进行焊接。

中国第一座外海跨海大桥-东海大桥工程的技术创新黄融提要:本文通过对东海大桥工程概况的简要介绍,以及对东海大桥工程中的主要技术创新作了简要的描述,着重提出了外海跨海大桥的建设所需要重点研究的几个主要问题。

目前,在跨海大桥建设领域,我国无论是在设计理论、技术规范还是施工技术、施工设备等方面均还存在欠缺,需要在技术创新方面不断加大力度,以全面提升我国桥梁建设的水平。

关键词:东海大桥概况工程特点工程技术创新东海大桥工程是上海国际航运中心洋山集装箱深水枢纽港区的重要配套工程,建成后为洋山深水港区集装箱的陆路集疏运和供水、供电、通讯等提供服务。

连接远离陆域逾31km的外海孤岛,地处海洋环境,是我国目前最长、也是我国第一座真正意义上的外海跨海大桥。

东海大桥工程的开工建设,标志着我国桥梁建设真正从江河跨向了海洋,进入了一个全新的未知领域,体现了中国桥梁建设者的胆略和水平。

东海大桥工程主要从三个方面进行了创新和实践:一是从设计施工的技术方案上进行了创新,二是从施工所用的成套设备上进行了创新,三是从海上施工安全的措施上进行了创新。

我们的体会是,只有依靠不断技术创新,通过组织攻关形成技术优势,才能解决在海洋环境中桥梁施工的关键问题,最终实现快速、安全、高质量地建设好我国第一座外海跨海大桥的目标。

东海大桥工程的建成,充分体现了我国二十一世纪的建桥水平,同时也为今后我国跨海工程的建设积累了宝贵的经验。

一、东海大桥工程概况东海大桥工程起始于上海南汇芦潮港,跨越杭州湾北部海域,在浙江省嵊泗县崎岖列岛的小洋山岛登陆,全长约32.5km。

大桥标准桥宽31.5m,分上下行双幅桥面,采用双向六车道加紧急停车带的高速公路标准,设计行车速度80km/h,设计荷载等级为汽车-超20级、挂车-120,并按全桥集装箱重车满布,车辆轴距为10m 进行计算复核。

大桥设计基准期为100年,按地震烈度7度进行抗震设防。

大桥浅滩段上部结构以30m多跨连续预应力混凝土等高度箱梁结构为主,梁高1.6m。

东海大桥陆上延伸段工程施工补充方案上海朝泰建设工程二零零四年七月七日东海大桥陆上延伸段施工补充方案东海大桥陆上延伸段施工组织设计,将天然气管线穿越范围划分为施工II区,施工II区又分为三段:随塘河搅拌桩施工段(k42+810~k42+840),天然气管道施工段(k42+840~k42+904),3号浜搅拌桩施工段(K42+904~K42+934);由于施工II区待天然气管线拆迁后方能施工,施组中未明确施工II区的施工方案。

在地道双侧和天然气管道双侧30米范围内、桥接坡50米范围内进行水泥搅拌桩加固处置,在先施工的桥接坡靠桥台20米范围内,搅拌桩在施工工艺上略有改良,现一并补充如下:一、施工安排随塘河搅拌桩施工段待南汇区水利局批准后方能开始河道清淤回填工作,天然气大堤施工段待天然气管道拆迁后方能开始施工,3号浜搅拌桩在施工III区强夯终止后即可施工。

地道双侧搅拌桩待地道交出工作面后方能开始施工,桥后30米范围搅拌桩待施工III-B区强夯终止即可施工。

二、施工方式及工艺一、地基加固处置施工II区随塘河、3号浜地基加固采纳深层搅拌桩,加固深度6米;天然气管道施工段地基采纳回填碾压处置。

深层搅拌桩施工施工组织设计中搅拌桩施工质量操纵四项要素(喷浆压力、水灰比、每米水泥用量、搅拌桩喷浆速度),施工中同时知足四项要素不可能做到,在实际施工中,采纳不改变喷浆压力、水灰比、每米水泥用量来操纵搅拌桩质量,用每米水泥用量来操纵搅拌桩喷浆提升速度,桥头已施工终止的搅拌桩抽样进行静力触探检测全数合格,尔后施工II区、地道双侧、桥头50米范围搅拌桩施工按此进行,搅拌桩方案修正如下:工艺流程采纳三搅二喷施工工艺,严格依照设计要求及YBJ225—91技术规程要求施工。

工艺流程见图:桩位测设测量人员负责对搅拌桩主轴线及桩位施测,复核并提交工程测量复核单,经技术负责人及监理复核签字后,方可进行施工。

钻前预备场地应先平整,清除桩位地下障碍物(大石块、树根和垃圾),将路面基层挖除至原土层。

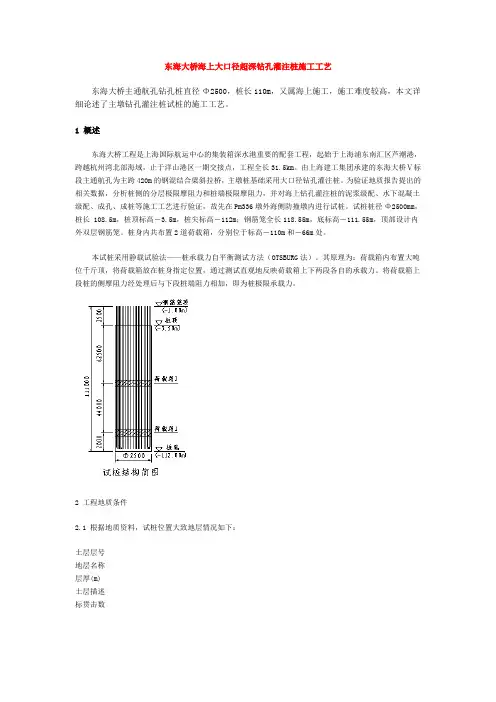

东海大桥海上大口径超深钻孔灌注桩施工工艺东海大桥主通航孔钻孔桩直径Φ2500,桩长110m,又属海上施工,施工难度较高,本文详细论述了主墩钻孔灌注桩试桩的施工工艺。

1 概述东海大桥工程是上海国际航运中心的集装箱深水港重要的配套工程,起始于上海浦东南汇区芦潮港,跨越杭州湾北部海域,止于洋山港区一期交接点,工程全长31.5km。

由上海建工集团承建的东海大桥Ⅴ标段主通航孔为主跨420m的钢混结合梁斜拉桥,主墩桩基础采用大口径钻孔灌注桩。

为验证地质报告提出的相关数据,分析桩侧的分层极限摩阻力和桩端极限摩阻力,并对海上钻孔灌注桩的泥浆级配、水下混凝土级配、成孔、成桩等施工工艺进行验证,故先在Pm336墩外海侧防撞墩内进行试桩。

试桩桩径Φ2500mm,桩长 108.5m,桩顶标高―3.5m,桩尖标高―112m;钢筋笼全长118.55m,底标高―111.55m,顶部设计内外双层钢筋笼。

桩身内共布置2道荷载箱,分别位于标高―110m和―66m处。

本试桩采用静载试验法——桩承载力自平衡测试方法(OTSBURG法)。

其原理为:荷载箱内布置大吨位千斤顶,将荷载箱放在桩身指定位置,通过测试直观地反映荷载箱上下两段各自的承载力。

将荷载箱上段桩的侧摩阻力经处理后与下段桩端阻力相加,即为桩极限承载力。

2 工程地质条件2.1 根据地质资料,试桩位置大致地层情况如下:土层层号地层名称层厚(m)土层描述标贯击数淤泥质粉质粘土5.4夹较多薄层砂,土质极软④1淤泥质粘土9.75夹少量薄层砂,水平层理发育⑤1粘土5.4局部有粉细砂夹层⑥粉质粘土2含氧化铁斑,下部变为砂质粉土⑦1-1砂质粉土5.65土质不均,局部夹少量薄层粘性土28.5⑦1-2粉细砂10.25夹薄层粉质粘土,局部含Φ2~5cm砾石39.3⑦2粉细砂32.5局部含少量Φ1~5cm砾石,下部夹薄层粉质粘土及粉土61.1⑨含砾中粗砂8.4夹较多薄层粉砂,含有5cm厚的半腐木材62.2粉质粘土11.4夹粉土,局部为坚硬状态,下部含有40mm砾石3711-1粉细砂13.3夹少量粉质粘土及粉土70.42.2 影响成孔主要地层⑦2层粉细砂标贯击数大于60,相当密实,且该层厚度达32~33米,是全孔钻进耗时最多的地层。

东海大桥起始于上海浦东新区(原南汇区)芦潮港,北与沪芦高速公路相连,南跨杭州湾北部海域,直达浙江嵊泗县小洋山岛。

全长32.5公里的东海大桥是上海国际航运中心深水港工程的一个组成部分,被上海市政府列为“一号工程”。

这座大桥的设计者——福建莆田人林元培。

林元培(1936.2 -),男,我国著名桥梁专家,福建莆田人,出生于上海市。

1954年毕业于上海土木工程学校。

曾任上海市政工程设计研究院总工程师、中国土木工程学会市政学会副主任。

现任上海市政工程设计研究总院资深总工程师。

2005年当选为中国工程院院士。

2007年荣获何梁何利基金科学与技术成就奖。

1989年被建设部命名为首批“中国工程设计大师”。

在40多年的桥梁工程设计和桥梁理论研究中,设计或主持设计的大跨度桥梁达20余座,中小桥梁有上百座,涵盖了上海杨浦大桥、卢浦大桥、东海大桥等各种桥型。

他是中共十五大代表。

上海市第十届人民代表。

四次被评为上海市劳动模范,95年被评为全国先进工作者。

由于他在我国建桥技术方面的杰出贡献和突出成就,被授予国家设计大师,荣获1994年度茅以升桥梁大奖。

他是上海市南浦大桥、杨浦大桥、徐浦大桥和卢浦大桥以及东海大桥的总设计师。

1993年建成的杨浦大桥,是林元培倾注全部心血贡献于世的最高水平设计成果。

在继南浦大桥之后,把世界最新桥型的跨径从465米一下提高到602米,使世界建桥设计水平推到新的高度,这一重大贡献为国际桥梁界所信服和赞叹,为国争得了荣誉。

杨浦大桥的胜利建成是他一贯潜心研究,善于总结,勇于实践,敢为天下先的结果。

他构思的杨浦大桥塔拉索锚固区构造、箱型钢梁等设计和大跨径斜拉桥整体稳定理论等,均开创了世界先河。

他首次提出的第九种跨越能力最大桥型将问鼎于世,引起了国内外桥梁界的关注。

大桥简介:东海大桥工程是上海国际航运中心洋山深水港区一期工程的重要配套工程,为洋山深水港区集装箱陆路集疏运和供水、供电、通讯等需求提供服务。

东海大桥全线可分为约2.3公里的陆上段,海堤至大乌龟岛之间约25.5公里的海上段,大乌龟至小洋山岛之间约3.5公里的港桥连接段,总长约为31公里。

东海大桥建设中所用到的技术

东海大桥建设中所用到的技术 -

1. 桥梁结构技术

- 东海大桥采用了双塔斜拉桥结构,这种结构能够有效地减少桥梁自身重量,提高桥梁的承载能力。

- 采用了大跨径连续钢箱梁技术,使得桥梁更加稳固,能够承受更大的荷载。

- 采用了预应力混凝土技术,使得桥梁更加坚固,能够抵御自然灾害和人为破坏。

2. 施工技术

- 采用了大型施工机械,如起重机、吊车等,提高了施工效率,缩短了工期。

- 采用了先进的建筑材料,如高强度混凝土、高性能钢材等,提高了桥梁的耐久性和安全性。

- 采用了先进的施工技术,如模块化建筑、现浇施工等,使得施工更加精准、高效。

3. 环保技术

- 采用了环保型建筑材料,如低碳混凝土、环保型涂料等,减少了对环境的污染。

- 采用了环保型施工技术,如节能施工、垃圾分类等,减少了施工对环境的影响。

- 采用了环保型运输方式,如水路运输、铁路运输等,减少了对环境的污染。

4. 智能化技术

- 采用了智能化监测系统,能够实时监测桥梁的运行状态,及时发现

问题并进行处理。

- 采用了智能化维护系统,能够对桥梁进行智能化维护,延长桥梁的

使用寿命。

- 采用了智能化交通管理系统,能够对桥梁上的交通进行智能化管理,提高交通运行效率。

以上是东海大桥建设中所用到的技术,这些技术的应用使得东海大桥

成为了一座现代化的高速公路桥梁,为人们的出行提供了便利,也为

中国的交通建设发展做出了贡献。

文章编号:1003-4722(2004)02-0027-04东海大桥主跨420m 钢-混凝土箱形结合梁斜拉桥新技术邵长宇,颜爱华,邓青儿(中铁大桥勘测设计院,湖北武汉430050)摘 要:介绍了东海大桥主航道桥采用主跨420m 斜拉桥方案的工程环境条件与技术构思,以及这种新型结合梁斜拉桥的结构设计、主要受力特点与施工条件等。

钢-混凝土箱形结合梁的采用拓宽了结合梁斜拉桥的应用范围,不仅为斜拉桥的发展增添了新的形式,也为今后大型跨海大桥采用斜拉桥提供了新的选择与实践经验。

关键词:斜拉桥;结合梁;桥式布置;结构设计;施工方法中图分类号:U448.27文献标识码:AN ew T echniques of Steel 2Concrete Composite Box G irder of 4202M C able 2Stayed Main Span of E ast China Sea B ridgeS HAO Chang 2yu ,YAN Ai 2hua ,D EN G Qing 2er(Major Bridge Reconnaissance and Design Institute of China RailwayEngineering Corporation ,Wuhan 430050,China )Abstract :This paper presents the environmental conditions and technical considerations for the 4202m cable 2stayed main span selected for the East China Sea Bridge over the main navigation channel ,and the structural design ,mechanical properties and construction conditions of such new type of com 2posite girder cable 2stayed bridge.The application of the composite girder broadens the range of utiliza 2tion of the cable 2stayed bridges ,which will not only add new alternatives to the cable 2stayed bridges ,but also will provide new choices and practical experiences for the major bridges to be built over sea.K ey w ords :cable 2stayed bridge ;composite girder ;bridge layout ;structural design ;construction method 收稿日期:2003-11-14作者简介:邵长宇(1963-),男,教授级高工,1984年毕业于同济大学桥梁工程专业,工学学士。