21-组胺受体阻断药

- 格式:pdf

- 大小:341.02 KB

- 文档页数:20

抗组胺药的作用原理

抗组胺药是一类可以抑制组胺受体的药物。

组胺是一种神经递质,存在于人体的许多组织中,包括血管内皮细胞、神经元、免疫细胞等。

当机体受到刺激,如过敏原的进入或组织损伤等,组胺会被释放出来,引发一系列生理反应,如血管扩张、血管通透性增加、神经传导增强等。

抗组胺药通过以下方式来发挥作用:

1. 阻断组胺受体:抗组胺药可以与组胺受体结合,防止组胺与受体结合,从而阻断组胺受体的活化。

根据组胺受体的类型和分布,抗组胺药可以选择性地作用于不同类型的组胺受体,如

H1受体、H2受体等。

2. 减少组胺的释放:一些抗组胺药还可以抑制组胺在体内的合成和储存,从而减少组胺的释放。

这种作用可减轻机体对过敏原的过敏反应。

3. 抗炎作用:一些抗组胺药还具有抗炎作用,能够减轻组织炎症反应,如红肿、痒等。

总的来说,抗组胺药可以通过阻断组胺受体、减少组胺的释放和发挥抗炎作用来缓解过敏反应和炎症症状。

它们常被用于治疗过敏性疾病,如过敏性鼻炎、过敏性皮炎等。

抗组胺药原理

抗组胺药物的工作原理是通过阻断组胺H1受体的活性来减轻过敏反应引起的症状。

组胺是一种由肥大细胞和嗜酸性粒细胞释放的化学物质,它参与了过敏反应和催眠-清醒过程。

当人体暴露于过敏原(如花粉、宠物皮屑等)时,免疫系统会释放组胺。

组胺与H1受体结合后,导致血管扩张、平滑肌收缩和分泌物增加,从而引发过敏症状,如鼻塞、流涕、咳嗽和皮肤瘙痒。

抗组胺药物可以被分为三个代表性的类别:经典的第一代抗组胺药物、第二代非经典抗组胺药物和H1受体拮抗剂。

第一代抗组胺药物,如氯苯那敏和苯海拉明,通过竞争性地与H1受体结合,阻断组胺的作用。

虽然这些药物有效地缓解过敏症状,但它们也会引起嗜睡和疲劳等副作用。

第二代非经典抗组胺药物,如罗非昔布和氯雷他定,与H1受体结合得更紧密,减少了对其他脑部区域的影响,从而减轻了嗜睡和疲劳的副作用。

H1受体拮抗剂,如西替利嗪,与H1受体结合后会逆转其活性,从而减轻症状。

它们通过抑制噁唑物质的释放,同时还对5-HT2受体和α1受体有一定的作用。

总的来说,抗组胺药物通过阻断组胺的作用来减轻过敏症状,且不同类别的抗组胺药物在选择性和副作用上有所不同。

医生

根据患者的症状和个人情况,会选择合适的抗组胺药物进行治疗。

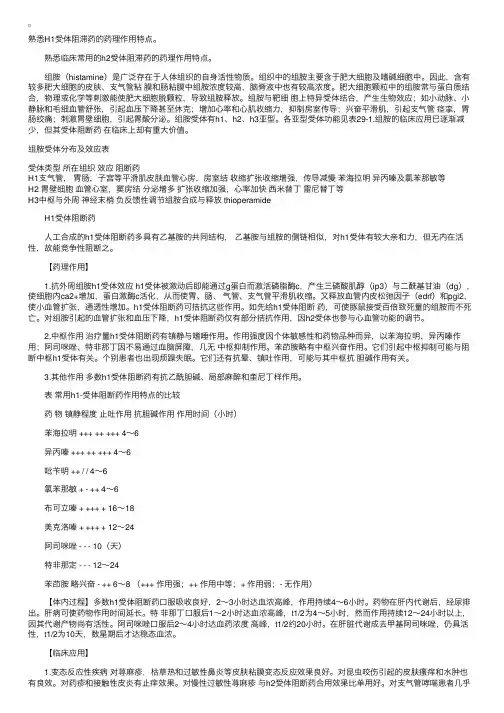

熟悉H1受体阻滞药的药理作⽤特点。

熟悉临床常⽤的h2受体阻滞药的药理作⽤特点。

组胺(histamine)是⼴泛存在于⼈体组织的⾃⾝活性物质。

组织中的组胺主要含于肥⼤细胞及嗜碱细胞中。

因此,含有较多肥⼤细胞的⽪肤、⽀⽓管粘膜和肠粘膜中组胺浓度较⾼,脑脊液中也有较⾼浓度。

肥⼤细胞颗粒中的组胺常与蛋⽩质结合,物理或化学等刺激能使肥⼤细胞脱颗粒,导致组胺释放。

组胺与靶细胞上特异受体结合,产⽣⽣物效应;如⼩动脉、⼩静脉和⽑细⾎管舒张,引起⾎压下降甚⾄休克;增加⼼率和⼼肌收缩⼒,抑制房室传导;兴奋平滑肌,引起⽀⽓管痉挛,胃肠绞痛;刺激胃壁细胞,引起胃酸分泌。

组胺受体有h1、h2、h3亚型。

各亚型受体功能见表29-1.组胺的临床应⽤已逐渐减少,但其受体阻断药在临床上却有重⼤价值。

组胺受体分布及效应表受体类型所在组织效应阻断药H1⽀⽓管,胃肠,⼦宫等平滑肌⽪肤⾎管⼼房,房室结收缩扩张收缩增强,传导减慢苯海拉明异丙嗪及氯苯那敏等H2 胃壁细胞⾎管⼼室,窦房结分泌增多扩张收缩加强,⼼率加快西⽶替丁雷尼替丁等H3中枢与外周神经末梢负反馈性调节组胺合成与释放 thioperamide H1受体阻断药 ⼈⼯合成的h1受体阻断药多具有⼄基胺的共同结构,⼄基胺与组胺的侧链相似,对h1受体有较⼤亲和⼒,但⽆内在活性,故能竞争性阻断之。

【药理作⽤】 1.抗外周组胺h1受体效应 h1受体被激动后即能通过g蛋⽩⽽激活磷脂酶c,产⽣三磷酸肌醇(ip3)与⼆酰基⽢油(dg),使细胞内ca2+增加,蛋⽩激酶c活化,从⽽使胃、肠、⽓管、⽀⽓管平滑肌收缩。

⼜释放⾎管内⽪松弛因⼦(edrf)和pgi2,使⼩⾎管扩张,通透性增加。

h1受体阻断药可拮抗这些作⽤。

如先给h1受体阻断药,可使豚⿏接受百倍致死量的组胺⽽不死亡。

对组胺引起的⾎管扩张和⾎压下降,h1受体阻断药仅有部分拮抗作⽤,因h2受体也参与⼼⾎管功能的调节。

2.中枢作⽤治疗量h1受体阻断药有镇静与嗜唾作⽤。

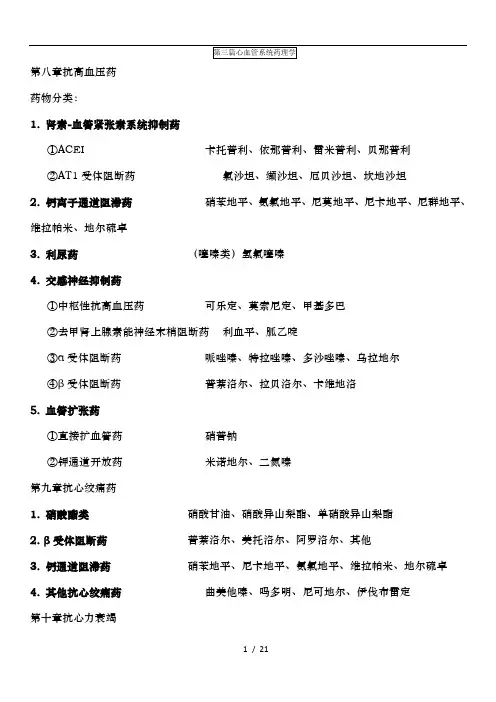

第八章抗高血压药药物分类:1. 肾素-血管紧张素系统抑制药①ACEI卡托普利、依那普利、雷米普利、贝那普利②AT1受体阻断药氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦、坎地沙坦2. 钙离子通道阻滞药硝苯地平、氨氯地平、尼莫地平、尼卡地平、尼群地平、维拉帕米、地尔硫卓3. 利尿药(噻嗪类)氢氯噻嗪4. 交感神经抑制药①中枢性抗高血压药可乐定、莫索尼定、甲基多巴②去甲肾上腺素能神经末梢阻断药利血平、胍乙啶③α受体阻断药哌唑嗪、特拉唑嗪、多沙唑嗪、乌拉地尔④β受体阻断药普萘洛尔、拉贝洛尔、卡维地洛5. 血管扩张药①直接扩血管药硝普钠②钾通道开放药米诺地尔、二氮嗪第九章抗心绞痛药1. 硝酸酯类硝酸甘油、硝酸异山梨酯、单硝酸异山梨酯2. β受体阻断药普萘洛尔、美托洛尔、阿罗洛尔、其他3. 钙通道阻滞药硝苯地平、尼卡地平、氨氯地平、维拉帕米、地尔硫卓4. 其他抗心绞痛药曲美他嗪、吗多明、尼可地尔、伊伐布雷定第十章抗心力衰竭药物分类11. 作用于β受体的药物①β受体和α1受体阻断药卡维地洛②β1受体激动剂多巴酚丁胺、扎莫特罗2. 减负荷药①肾素-血管紧张素系统抑制药a. 血管紧张素I转化酶抑制药(ACEI)b. 血管紧张素II受体(AT1)拮抗药②利尿药轻度:噻嗪类;中度:口服袢利尿药或与噻嗪类与留钾利尿药合用;重度:静注呋塞米③血管舒张药④钙通道阻滞剂(二氢砒啶类慎用),氨氯地平和非洛地平3. 强心苷洋地黄毒苷、地高辛4. 非强心苷类氨力农、左西孟旦药物分类21. 正性肌力药①强心苷②β肾上腺素受体阻断剂③其他正性肌力药2. 非正性肌力药①血管紧张素受体阻断剂②血管紧张素转化酶抑制剂③利尿剂④血管扩张药第十一章抗心律失常药心律失常发生机制:1.冲动形成障碍:①正常自律机制改变;②异常自律机制形成。

2. 触发活动:①早后除极(EAD);②迟后除极(DAD)3. 冲动传导障碍——折返激动:①环形通路,通路长度大于冲动“波长”;②单向传导阻滞;③折返。

抗组胺药是什么原理

抗组胺药是一类药物,用于治疗过敏症状,如鼻塞、咳嗽、打喷嚏和皮肤瘙痒等。

抗组胺药的原理是通过阻断或抑制组胺受体的活动,从而减少或消除组胺介导的过敏反应。

组胺是一种由体内组织细胞释放的化学物质,它在过敏反应中起到重要作用。

当身体暴露在过敏原(如花粉、灰尘或食物过敏原)后,特定的免疫细胞会释放组胺。

组胺与组胺受体结合,导致血管扩张、血管透过性增加和平滑肌收缩,从而引起鼻塞、皮肤红肿和瘙痒等过敏症状。

抗组胺药物可以分为两类:H1受体拮抗剂和H2受体拮抗剂。

H1受体拮抗剂主要用于治疗过敏性鼻炎、过敏性皮炎和荨麻

疹等症状,通过竞争性地结合H1受体,阻止组胺与受体的结合,从而减轻过敏反应。

常见的H1受体拮抗剂包括氯雷他定、扑尔敏和艾司唑仑等。

H2受体拮抗剂主要用于治疗胃酸过多

引起的消化性溃疡和胃食管反流病,它们通过阻断H2受体,

减少胃酸的分泌。

总而言之,抗组胺药物通过阻断组胺受体的活动,减少或消除组胺介导的过敏反应。

不同类型的抗组胺药物在治疗不同症状和疾病时有所区别。

使用抗组胺药物时,应遵循医生的咨询和处方,了解药物的副作用和注意事项。

第三十七章 组胺和组胺受体阻断药H1受体阻断药 (1)第一代和第二代H1受体阻断药的主要作用特点和代表药 (2)苯海拉明、氯苯那敏、阿司咪唑、吡咯醇胺、西替利嗪和氯雷他定的药理作用、临床应用及其不良反应H 受体分类、效应及其阻断剂受体类型 分 布 效 应 阻 断 药H1 皮肤血管 扩张 苯海拉明异 丙 嗪 氯苯那敏 阿司咪唑 氯雷他定支气管、胃肠、子宫 收缩心房肌 收缩增强房室结 传导加快 H2 胃壁细胞 胃酸分泌增加 西咪替丁 雷尼替丁 法莫替丁 血管 扩张 心室肌 收缩增强 窦房结 心率加快H3 中枢剂外周神经末梢 参与组胺合成释放调节 硫丙咪胺一、H1受体阻断药的作用特点和代表药药物 特点第一代(80年代前) 苯海拉明、异丙嗪 氯苯那敏、赛庚啶 曲吡那敏中枢抑制作用强,明显镇静和抗胆碱作用,表现为思睡、注意力不集中等 第二代(80年代后) 美克洛嗪、氯雷他定 特非那定、阿司咪唑 西替利嗪对H1受体选择性高,难以透过血脑屏障、中枢抑制作用弱 二、具体药物(一)苯海拉明、氯苯那敏(扑尔敏)【药理作用】1.阻断外周H 1受体——拮抗组胺引起的胃肠道、支气管平滑肌收缩作用;抑制毛细血管扩张和通透性增加、局部水肿。

2.阻断中枢H1受体——镇静催眠作用。

以异丙嗪、苯海拉明最强,氯苯那敏较弱。

3.其他抗胆碱作用——较弱的阿托品样作用。

微弱的α受体阻断和局麻作用。

【临床应用】1.变态反应性疾病——过敏荨麻疹、过敏性鼻炎、花粉症。

昆虫咬伤、药疹和接触性皮肤炎等的瘙痒、水肿。

注意!变态反应性支气管哮喘效果差(用糖皮质激素);过敏性休克无效(用肾上腺素、激素)。

2.晕动病和呕吐——晕动病、放射病等引起的恶心呕吐(其他呕吐——氯丙嗪)。

3.镇静、催眠异丙嗪、苯海拉明——短期用于治疗失眠。

【不良反应】中枢抑制——异丙嗪、苯海拉明最明显。

嗜睡、乏力,视物模糊、便秘、尿潴留及消化道反应。

2.心脏毒性——心律失常,严重者甚至死亡。