中国预分解窑

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:8

新型预分解窑干法工艺【新型预分解窑干法工艺】**一、引言**亲爱的朋友们,今天咱们来聊聊一种特别厉害的工艺——新型预分解窑干法工艺。

这可真是个了不起的东西,在现代工业中发挥着巨大的作用。

那它到底是怎么一回事呢?接下来,就跟大家好好说道说道。

**二、历史**1. 早期探索其实啊,水泥生产工艺的发展可不是一蹴而就的。

在很久以前,人们生产水泥的方法简单又粗糙。

那时候,生产效率低,质量也不稳定。

比如说,早期的水泥生产就像是在黑暗中摸索,没有明确的方向和有效的方法。

2. 逐渐发展随着工业革命的推进,技术不断进步,水泥生产工艺也慢慢有了改进。

一些新的想法和尝试开始出现。

这就好比我们在走路,一开始走得歪歪扭扭,但是慢慢地找到了一些窍门,步伐变得越来越稳。

3. 新型预分解窑干法工艺的诞生直到新型预分解窑干法工艺的出现,才真正带来了一场革命。

它集合了众多先进的技术和理念,让水泥生产发生了质的飞跃。

说白了就是,以前是小打小闹,现在有了一套成熟、高效、科学的方法。

**三、制作过程**1. 原料准备要进行这个工艺,首先得准备好原料。

就像我们做饭,得先把食材准备齐全。

比如石灰石、黏土、铁矿粉等,这些都是重要的“食材”。

而且这些原料的质量和比例那可得把控好,不然做出来的“饭”可就不好吃啦,也就是生产不出高质量的水泥。

2. 生料粉磨准备好原料后,就要把它们磨成细细的粉。

这个过程就像是把大块的食物磨碎,方便后续的“加工”。

通过专门的磨机,把原料磨得又细又均匀,为下一步做好准备。

3. 预热分解接下来,就是关键的预热分解环节啦。

生料粉被送入预热器和分解炉中。

这就好比给生料粉先来个“热身运动”,让它们在进入高温环境之前,先适应一下,做好准备。

4. 熟料烧成经过预热分解后的物料,进入到窑内进行高温煅烧,形成熟料。

这个窑就像是一个巨大的“烤箱”,把物料烤成我们需要的“成品”。

5. 熟料冷却烧成的熟料还得迅速冷却,这能提高熟料的质量和易磨性。

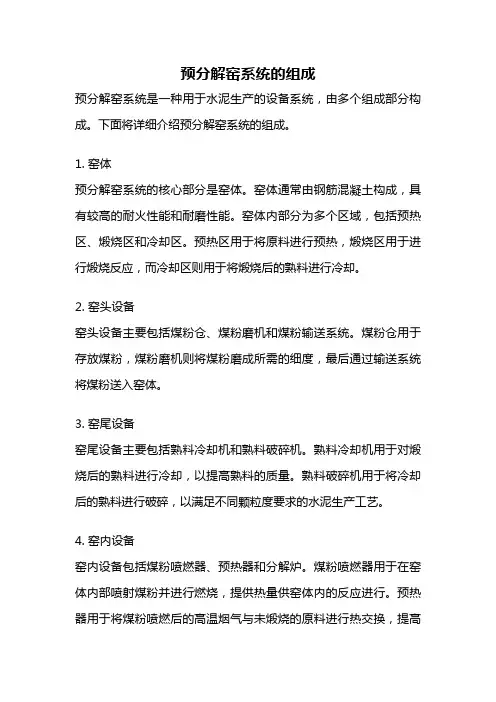

预分解窑系统的组成预分解窑系统是一种用于水泥生产的设备系统,由多个组成部分构成。

下面将详细介绍预分解窑系统的组成。

1. 窑体预分解窑系统的核心部分是窑体。

窑体通常由钢筋混凝土构成,具有较高的耐火性能和耐磨性能。

窑体内部分为多个区域,包括预热区、煅烧区和冷却区。

预热区用于将原料进行预热,煅烧区用于进行煅烧反应,而冷却区则用于将煅烧后的熟料进行冷却。

2. 窑头设备窑头设备主要包括煤粉仓、煤粉磨机和煤粉输送系统。

煤粉仓用于存放煤粉,煤粉磨机则将煤粉磨成所需的细度,最后通过输送系统将煤粉送入窑体。

3. 窑尾设备窑尾设备主要包括熟料冷却机和熟料破碎机。

熟料冷却机用于对煅烧后的熟料进行冷却,以提高熟料的质量。

熟料破碎机用于将冷却后的熟料进行破碎,以满足不同颗粒度要求的水泥生产工艺。

4. 窑内设备窑内设备包括煤粉喷燃器、预热器和分解炉。

煤粉喷燃器用于在窑体内部喷射煤粉并进行燃烧,提供热量供窑体内的反应进行。

预热器用于将煤粉喷燃后的高温烟气与未煅烧的原料进行热交换,提高窑体内部的温度。

分解炉则是窑体内的关键部分,用于进行煅烧反应,将原料分解成熟料。

5. 除尘系统除尘系统用于处理窑体产生的烟气中的灰尘和有害气体。

除尘系统通常包括电除尘器和袋式除尘器两种设备,可以有效净化烟气,保护环境。

6. 控制系统预分解窑系统还包括一个完善的控制系统,用于对整个生产过程进行监控和控制。

控制系统通常由PLC(可编程逻辑控制器)和DCS (分布式控制系统)组成,可以实现对窑体温度、煤粉供给、熟料质量等关键参数的自动控制。

总结起来,预分解窑系统的组成包括窑体、窑头设备、窑尾设备、窑内设备、除尘系统和控制系统。

这些组成部分密切配合,共同完成水泥生产的整个过程,确保生产过程的稳定性和水泥产品的质量。

预分解窑系统的应用不仅提高了水泥生产的效率,还减少了对环境的污染,具有重要的意义。

预分解窑操作讲议序言随着我国水泥工业结构调整的继续深入,基本实现了以质量的提高代替数量的增长,有效降低资源和能源的消耗,从而实现中国水泥工业的可持续发展。

这些行业政策的制定及实施,大大有利于以生产高强度等级水泥为主、规模效益显著的新型干法水泥企业的发展,同时促进了预分解窑技术的发展。

就从过去的10年到现在来看,无论是从设计方面,还是从实际生产中都能体现出新型干法水泥技术的进步和发展。

第一章预分解窑发展与现状1.我国20世纪50年代开始研发悬浮预分解窑(旋风、立筒预分解窑)例:2.我同20世纪70年代开始研发预分解窑3.我圈20世纪80年代末江西2000T/D预分解窑建成投产际志着水泥工业的重大突破4.我国20世纪90年代中期预分解窑迅猛发展第二章水泥熟料烧成基本知识笫一节水泥熟料的主要矿物组成水泥熟料主要由硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙,水泥的主要性能指标与四种矿物的含量密切相关。

硅酸三钙对水泥早期强度起主要作用,硅酸二钙对水泥后期强度的贡献要大于硅酸三钙,铝酸三钙、铁铝酸四钙作为溶剂矿物可降低熟料煅烧温度,有助于硅陵三钙的形成:铝酸三钙对水泥早期强度有一定贡献。

当其含量过高时,会引起水泥的快凝:铁铝酸四钙可降低液相粘度,有利于熟料的煅烧,但含最过高时,会使熟料的烧结范围变窄而不利于熟科的煅烧。

第二节水泥熟料中的非主要矿物氧化镁:由碳酸镁分僻而来,在熟料中呈游离状态,水化很慢,因而影响混凝土的长期强度。

游离氧化钙:水化时,体积大大增加,特别当其成死烧状态时,会引起混凝土或砂浆的损坏。

碱性矿物(氧化钾、氧化钠):主要由粘土质矿物带入,在水泥中存在与混凝土中的骨料起“碱—骨料反应”而影响混凝土的长期强度。

第三节煅烧水泥熟料的基本原理简单说,充分利用回转窑内的空间,把燃料燃烧所产生的热量传递给被煅烧的物料,使物料被加热到所需的温度并停留适当的时间,以完成形成水泥熟料矿物的一系统物理化学变化,最终使物料转变为具有适宜矿物组成和结构的水泥熟料。

预分解窑采用无烟煤煅烧熟料技术的发展状况及技术要点预分解窑采用无烟煤煅烧熟料的意义进入新世纪,我国水泥工业进入飞速发展时期,到目前为止,至少有800余条预分解窑水泥生产线在为国家基础建设服役,而这些生产线每年耗费着大量的煤资源。

尽管我国煤炭储量丰富,品种齐全,但在全国煤炭储量分布及品种分布上却是不平衡的。

从总体上看,我国北方煤炭储量多,南方储量少;从品种上看,南方许多省份的煤炭主要是低挥发分煤。

长期以来,为了满足南方地区能源使用的需要,只好北煤南运。

目前,我国生产水泥用煤量占煤炭总供应量的5%,保守估计为1亿吨。

在传统的水泥生产工艺中,一般回转窑生产线及新型干法水泥生产线必须使用烟煤,这些烟煤主要来自北方的一些大煤矿。

这样,一是增加北方烟煤的消耗量,给我国煤炭工业增加了负担;二是增加了铁路运力,使我国本来就繁重的交通运输工业更加紧张;三是东南沿海地区许多大中型水泥厂弃当地低挥发分无烟煤不用,使煤炭利用率大大降低;四是南方水泥厂大量使用北方产烟煤,由于运费消耗,煤价上扬,水泥生产成本大大提高;五是南方水泥厂为保证水泥连续生产,必须建大的贮煤场来贮煤,这样既增加了水泥厂基建投资和占地面积,也使生产成本提高,工厂经济效益下降。

因此,预分解窑采用无烟煤煅烧熟料技术的的推广和应用,既可增加工厂经济效益,又减轻了交通运输的压力,也合理地利用了燃料,具有很高的技术经济效益和良好的社会效益,并有利于水泥行业的可持续发展,利国利民,意义十分重大。

我国预分解窑采用无烟煤煅烧熟料技术的发展状况我国水泥生产技术研究设计人员早在20世纪90年代就开始了预分解窑采用无烟煤煅烧熟料技术的研究,从中国建材科研院到三大水泥设计院,都作了大量的科研和工业试验,并将科技成果用于生产实践中。

我国预分解窑采用无烟煤煅烧熟料技术的成熟经历了引进、消化、创新、实践、再进行自主创新的过程。

直到2004年、2007年才相继对南京院和天津院的该技术进行科学的鉴定。

预分解窑操作要求的特点1. 前言新型干法预分解窑全系统主要包括几个变化和反应过程:一是燃烧,二是各种气、固、液的化学反应,三是传热过程,四是物料的运输过程,五是冷却过程等。

每个过程及其相关的因素皆对窑系统的政常运行造成较大影响。

因此在操作上要求保持发热能力与传热能力平衡与稳定,以保持煅烧能力与预热预分解能力的平衡和稳定,为达到上述目的,操作时必须做到前后兼顾,窑炉协调,需要风、煤、料及窑速的合理配合与稳定,需要热工制度的合理稳定。

2. 预分解窑的用风特点2.1 预分解窑系统的用风特点2.1.1 预热预分解系统由预热器、分解炉及上升管道组成。

其传热过程主要在上升管道内进行,以对流传热为主。

物料通过撒料器,被上升烟气吹散并悬浮在烟气中迅速完成传热过程,而且预热器的悬浮效率由0.4降到0.1时,物料的预热温度就下降39.9℃,既增加废气温度。

因此对于上升管道的风速,要求能吹散并携带物料上升进入预热器,同时风速的大小影响着对流传热系数,风速低达不到要求造成管道水平部位粉尘沉降,极易造成塌料、堵塞;风速过高又造成通风阻力过大。

因此,在上升管道中风速一般为16~20m/s。

2.1.2 预热器的主要作用是收聚物料、实现固气分离,其分离效率和它的进风口风速及筒内截面风速有关,风速也影响着旋风筒的阻力损失。

但不同形式预热器的风速范围是不同的,一般截面风速为3~6 m/s,而入口最佳风速为16~20m/s。

2.1.3 分解炉中,物料、燃料与气体必须充分混和悬浮,完成边燃烧放热,边传热。

边分解过程,达到温度及进分解炉的燃料、物料、空气、烟气动态平衡。

其中物料及燃料的分散、悬浮和混合运动需要合适的风速。

燃料燃烧和物料分解速度也受风速的影响,而物料在炉内的停留时间、煤粉燃尽率及分解炉通风阻力更受风速的直接影响。

2.2 窑内用风的特点窑内用风主要是一次风与二次风。

二次风量受一次风量和系统拉风等影响。

一次风由于窑头煤粉的输送和供给煤粉中的挥发份燃烧所需的氧,以保证煤粉的燃烧需要。

(1)耐火砖较薄或脱落导致红窑大型新型干法窑目前普遍采用进口碱性砖和国产优质的耐火材料,窑系统有关设备处子较好状态,窑衬的设计、施工和使用技术也较正规,所以窑衬寿命能满足正常要求,烧成带平均接近1年,预热系统的主要部位达10年。

如果窑衬使用时间过长或窑衬的材质、选型、性能、砌筑不当,就会引起耐火砖较薄或脱落,导致红窑。

窑系统在大修或长期停窑后重新烘窑、升温时没有得到足够的重视,导致耐火砖因温度的急升或急冷急热而引起爆裂或掉砖,从而导致红窑。

(2)窑内大料球导致红窑窑内出现大料球对窑衬的破坏力极强,主要损伤窑皮末端过渡带及窑口位置的窑衬,导致红窑。

无论在何处出现大料球,最重要的就是要使火焰顺畅,特别是料球很大或在窑口位置时应特别注意。

(3)火焰形状的不合理导致红窑火焰偏离物料而偏向上窑皮时极易烧坏窑皮,缩短窑衬的使用寿命,使筒体温度升高。

由于火焰冲扫窑皮时受到窑皮的阻力,使火焰的形状变得很不规则,经常出现火焰扫窑皮现象,从而使耐火砖寿命严重缩短,导致红窑的发生。

(4)操作不合理长时间高温是导致红窑的重要原因之一,在窑内烧成带,熟料的烧结温度一般为1300~1450C℃,而气体温度高达1500~1800℃。

当烧成带窑衬表面烧至微熔,含CaO大于65%的硅酸盐液相熔体在高温环境下与窑衬表面相互作用形成窑皮初始层,并同时沿耐火砖孔隙、缝隙渗透到耐火砖内部,与耐火砖粘在一起,使耐火砖表面10~20 mm范围内的化学成分和物相组成发生变化从而降低了耐火砖的技术性能,当窑烧成带因某原因产生局部高温,使窑皮表面层的最低共熔点温度高于物料液相凝固温度时,窑皮表层即从固相变为液相而脱落,并由表及里深入到窑皮初始层。

这样,随着窑皮的长时间脱落,烧成带窑衬由厚变薄,甚至完全脱落,导致局部红窑。

(5)生料化学成分的不稳定生料成分中绝大部分是CaO,它是强碱性物质,在烧成带的高温下,对衬料有强烈的化学侵蚀作用,同时生料中所含的AlzO、FeO,在烧成带形成的液相也是高碱性的,对衬料起侵蚀溶解作用。

谈谈预分解窑燃烧一次风、二次风、三次风何为预分解窑燃烧一次风、二次风、三次风?预分解窑全系统内燃料燃烧所需要的空气,根据其来源和用途分成三股,按照习惯分别称为:一次风、二次风、三次风。

一次风是通过主燃烧器强制送入窑的自然空气,由窑头燃烧器的一次风机供给,它对于多风道燃烧器,又是煤风与净风,乃至中心风的总和。

一次风的温度一般为环境大气温度,因此它入窑后必然会吸收更多的热量。

二次风是来自熟料冷却设备——篦冷机回收进窑的热空气,影响它进窑风量的因素较多,由于温度可高达1000℃以上,操作中应该设法多使用它,以降低系统热耗。

三次风是指经三次风管将同样来自篦冷机的热风引入分解炉的热空气。

它的用量直接接受窑内用的二次风量影响,操作中要考虑两者的平衡。

选择一次风量及风压的依据是什么?形成优质火焰是衡量一次风量、风压使用是否正确的唯一标准,尽管影响优质火焰形成的因素不只是一次风。

火焰不仅提供煅烧熟料所用热能,而且对窑的稳定、避免结圈、熟料质量及耐火砖寿命都有重大影响。

优质火焰正是表明燃料燃烧完全,并能有良好的传热效果。

判断一次风量与风压的调节是否正确,依靠各种仪表设施监测,如热电偶测试的窑尾温度,光电比色高温计测试的火焰温度,红外筒体温度扫描仪测试的筒体温度分布,高温气体分析仪测试的窑尾废气含量等。

优秀操作员应当善于通过这些参数的综合判断,了解窑内火焰是否理想、合理,及时通过对一次风量、风压以及燃烧器内外风等的调节,实现火焰变化趋势的控制。

一次风过小有何不利?①火焰难以稳定形成循环火焰。

一次风量过低,不仅不能将二次风挟带进一次风内,提高火焰的燃烧速度,更没有多余的动量,形成循环火焰,不利于火焰稳定。

②对燃烧器的制作要求过高。

一次风量过低的燃烧器,相应的风压必须很高,否则会造成动量不足,燃料与二次风的混合很难有效。

而过高的风压势必对燃烧器及风机的制作提高更高的要求。

③不利于煤粉中挥发份燃烧。

尤其是烟煤,挥发份含量较高的煤粉本身燃烧快的优势,当一次风量过少时,就不利于使挥发分在一次风中得到氧气而充分燃烧,反而降低火焰燃烧速度。

预分解窑系统的组成预分解窑系统是一种用于水泥生产过程中的关键设备。

它由多个组成部分组成,每个部分都有特定的功能和作用。

本文将详细介绍预分解窑系统的组成。

预分解窑系统由预分解炉和旋风分离器组成。

预分解炉是整个系统的核心部分,它通过将原料在高温下进行预分解,将其分解为石灰石和煤气两部分。

预分解炉的主要组成部分包括炉筒、炉头、炉尾和燃烧器。

炉筒是原料在其中进行预分解的容器,炉头和炉尾分别用于进料和排料,燃烧器用于提供炉内所需的高温。

预分解窑系统还包括煤粉预热装置和煤粉输送系统。

煤粉预热装置用于将煤粉预热至一定温度,提高其燃烧效率。

煤粉输送系统则负责将预热后的煤粉输送到预分解炉中,与原料一起进入炉内进行反应。

这些部件的合理设计和运行状态对于保证预分解窑系统的正常运行至关重要。

预分解窑系统还包括烟气处理系统和尾气处理系统。

烟气处理系统主要用于处理预分解炉排出的烟气中的有害物质,以降低对环境的污染。

常用的烟气处理设备有除尘器和脱硫装置。

尾气处理系统则用于处理预分解窑系统排出的尾气,其中包含了大量的煤气和石灰石粉尘。

尾气处理系统中常用的设备有旋风分离器和电除尘器。

预分解窑系统还需要配备控制系统和监测系统。

控制系统用于监控和控制整个预分解窑系统的运行状态,确保各个部件的协调工作。

监测系统用于实时监测和记录预分解窑系统的关键参数,如温度、压力、流量等,以便及时发现和解决问题。

预分解窑系统是一个复杂的系统,由多个组成部分组成。

每个部分都承担着特定的功能和作用,共同协作完成水泥生产过程中的预分解工作。

通过合理的设计和优化运行,预分解窑系统能够提高水泥生产的效率和质量,减少对环境的污染,具有重要的意义和价值。

预分解窑烧成温度、窑尾温度高低的原因及处理一、预分解窑烧成温度低、窑尾温度高是何原因,如何处理?(1)产生的原因烧成温度低黑火头长,火焰亦长,窑皮与物料温度都低于正常温度,窑尾温度高于正常值。

产生此种状况可能有如下几种原因:①系统风量过大或窑内风量过大。

②煤粉质量差,煤粉水分大,细度大,降低了煤粉的燃烧速度,产生了后燃。

③多风道燃烧器使用不当,各风道之间的风量调节不合理,使火焰不集中。

④二次风温过低,冷却机工效差。

以上诸多原因都是煤粉在烧成带没有高效燃烧而造成的。

(2)调整方法①适当降低系统风量或加大三次风阀开度,增大三次风量来缓和窑内通风过大。

②严格控制煤粉质量,煤磨出磨风温控制在60~70℃,保证水分在1.0%以下;对磨内研磨体进行合理的级配,使煤粉细度严格控制在11%以下(根据生产实际控制)。

③多风道燃烧器在使用当中应根据实际情况合理调整火焰长度,使火焰活泼有力,风煤混合均匀,燃烧充分。

④调整合理的篦床速度及合理配置各室的风量,使冷却效率得到高效发挥。

二、预分解窑烧成温度高、窑尾温度低是何原因,如何处理?(1)产生的原因①燃烧器爆发力过强,火焰白亮且短。

②煤粉质量好,灰分小,细度小,水分小。

③系统风量过小或三次风与窑内风量匹配不合理,造成窑内通风过小。

④窑内有结圈或长厚窑皮影响窑内通风,使火焰短,窑尾温下降。

(2)调整方法①合理调节多风道燃烧器各风道间的风量,如火焰温度过高、白亮且短,可适当调节内风与外风的比例,减小内风增大外风,确保火焰形状合理。

②不要过分地追求高质量的煤粉,只要煤粉的控制指标在合理的范围内就可以(细度≤11%,水分≤1.0%,根据生产实际控制),煤粉质量可根据实际情况具体调整。

③可增大系统风量,减小三次风阀开度,增大窑内的通风。

调整合理的系统风量且平衡好三次风与窑内的通风,合理的风量配备是稳定烧成的最基本条件之一。

④窑内有结圈或长厚窑皮且伴有主机电流升高、窑尾有溢料等现象,最直观地反映为窑内通风差,出现此状况应及时处理结圈和长厚窑皮。

中国预分解窑(旋窑)的发展与机立窑的淘汰一、世界水泥行业概况水泥生产是物理化学过程,最重要的化学反应是在水泥窑中完成的。

水泥从1824年投入工业生产以来,水泥窑的发展经历了立窑、干法中空窑、湿法窑、悬浮预热器窑、预分解窑五个阶段。

我国所说的新型干法窑是对悬浮预热器窑和预分解窑的总称。

二、中国水泥工业概况中国的第一袋水泥是1892年由唐山启新洋灰公司生产出来的,中国是亚洲最早生产水泥的国家之一。

新中国成立以后,水泥工业的发展可分为两个历史时期。

第一个历史时期是1949~1995年,这是个高速发展时期,45年间年均增长速度达17.5%,创世界水泥发展速度之最。

在这个时期内,按投资性质分类,大致又可分三个阶段:1950~1979年为第一阶段,主要特点是依靠中央投资为主,以引进东欧设备为主,以行政区域布局为主,以发展湿法回转窑为主,建设了一批中型水泥厂,成为我国国有水泥企业的主体。

1979年末全国旋窑水泥的产量占60%。

1980~1992年为第二个阶段,主要特点是国民经济快速发展,乡镇企业异军突起,水泥供求矛盾十分突出,各行各业、各级政府、民间集资办水泥厂的积极性空前高涨,立窑得以爆炸性的发展,中央投资只是围绕确保国家重点工程所需水泥的目的,建设了几个大中型水泥厂。

1993~1995年为第三个阶段,即从小平南巡讲话到亚洲金融风暴,是外商来华直接投资建设水泥厂的最活跃时期。

在这期间由中央批准建设的大中型水泥项目中,90%以上是“三资”企业。

1995年末,全国有水泥企业8435个,水泥窑9093座,其中立窑占89 %,预分解窑只有86座,仅占1%;水泥生产能力5.93亿吨,产量4.76 亿吨,立窑水泥占81%,500号及以上水泥仅占9%。

1996年,中国水泥工业进入了第二个历史时期,即结构调整时期,或稳定发展时期。

6年来,年均增长速度5.6%;累计淘汰小水泥窑4894 座,淘汰生产能力9450万吨,新增预分解窑生产线84条,熟料生产总能力已经达到7790万吨,全行业规模以上水泥企业4507家,总生产能力7. 18亿吨,产量6.4亿吨。

中国是水泥生产大国,也是消费大国,但是并没有获得相应的国际地位和应有的市场份额,突出问题表现在以下几个方面:一是生产集中度太低2000年世界水泥产量16.5亿吨(含中国2亿吨),1470家水泥厂(含中国1 50家),150家粉磨站,其中前5名企业Lafarge、Holcim、Cemex、Heidelberg、It alcementi的产能占世界产能的37%。

日本水泥年产量8330万吨,只有19家企业,太平洋公司就占40%左右。

印度水泥年产量10400万吨,前五家企业的产量占总量的47.6%。

泰国水泥年产量4780万吨,只有6家企业,平均规模是800万吨。

韩国水泥年产量5990万吨,只有10家企业,“东洋”与“双龙”两家企业的生产能力占总量的48%。

台湾岛内水泥年生产能力已经达到2300万吨,而消费市场的容量只有1800万吨左右,目前尚有两条7000t/d生产线正在建设,年内投产。

中国水泥行业前10名企业的年产能只占全行业的6%,占预分解窑产能的50%。

由此可见,我国水泥行业的集中度不要说与发达国家比,就是与世界平均水平比,与周边国家比,均存在较大的差距。

二是低标号水泥比重过大2001年我国按新标准42.5号及以上和特种水泥的产量只占总量的15%,其中还有20%出口了,这不仅反映了我国建筑材料的标准和质量与国际水平的差异巨大,更重要的是看出我国建筑业市场和质量问题的严重性。

三是技术装备落后我国2001年预分解窑的产能占全行业的13.8%,而日本占96%、印度80%、泰国90%、韩国100%、我国台湾90%,而日本水泥窑平均规模达128万吨,相当4000t/d的能力,韩国、泰国的平均规模还要大,我国台湾也在调整结构,正在拆除立波尔窑,建设两条7200t/d预分解窑生产线,年内可投产。

我国预分解窑不仅比例低,平均规模也太小。

三、中国预分解窑的开发与发展中国对预分解窑的研究开始于1970年,与德国和日本是在同一个时期起步的。

1976年我国在吉林四平建成第一条360t/d烧油的预分解窑,标志中国预分解窑的研制与开发完成了工业试验。

1986年由我国自己设计、主机设备自己制造的2000t/d生产线在江西万年建成投产,标志着中国自主开发的预分解窑开始产业化。

1995年,吉林双阳水泥厂2000t/d建成投产,投产后3个月内就达产达标,标志着中国自主开发的预分解窑技术已经成熟。

表5 2001年末中国的预分解窑1999年国家决定将发展新型干法窑列入国债贴息项目予以重点支持。

2001年有30条生产线建成投产,新增生产能力1540万吨,标志着中国预分解窑发展进入快车道。

四、预分解窑在中国的发展空间1.未来10年全社会对水泥需求预测日本早稻田大学经济学教授认为,人均钢筋混凝土占有量的累积是衡量一个国家经济实力的主要指标之一。

换算到建筑材料上就是人均消费水泥量的累积。

发达国家的经验告诉我们,绝大多数国家的水泥都有一个持续高速发展的时期。

一般情况下,当人均消费水泥累积达到20~22吨的时候,即进入稳定消费或消费开始回落时期。

图2收集了美国、德国、法国、意大利、日本、我国台湾等国家和地区的水泥人均消费累积变化情况。

我国台湾的水泥消费从1950~1993年为持续高速增长时期,这期间人均消费水泥累积接近19吨,1 993年是消费量的峰顶,人均消费水泥达 1350公斤。

从1994年开始回落,1995年以来仍维持较高的消费水平。

日本从1950~1991年人均累积消费水泥20吨,1991年是日本水泥消费量的峰顶,人均消费接近700公斤,这一年被日本称之BubbleEconomyBurst,从1992年开始回落,亚洲金融风暴以后,消费量继续大幅度下滑。

德国从1950~1982年人均累积消费水泥18吨。

不仅是上述国家在发展中出现相似的轨迹,法国、意大利等发达国家,前苏联等东欧国家和韩国、新加坡等新崛起的国家水泥发展轨迹也大致相同,只是消费峰顶出现的年代和峰值大小略有差别。

如法国、奥地利、比利时、希腊、意大利等西欧国家,均在20世纪70年代先后出现消费峰顶,人均消费最大值在600~700公斤。

前苏联、民主德国、南斯拉夫、保加利亚、罗马尼亚、捷克斯洛伐克等东欧国家是在20世纪80年代初出现了消费峰顶,人均消费最大值一般在650~780公斤。

韩国、新加坡等新崛起国家在20世纪90年代才出现消费峰顶,最大值都在人均1吨以上。

惟独美国与众不同。

二战以后,美国的水泥消费水平一直保持在200~400公斤这个低水平线上平稳增长,近20年间平均年增长1.3%。

究其原因:一是二战的战火没有烧到美国本土;二是美国钢结构建筑物的比例大大高于其他国家。

“9〃11”事件以来,水泥又悄悄为广大消费者所青睐,水泥生产商抓住这个机遇,纷纷投巨资对老厂进行改造或扩建,到2002年末,新增生产总能力将在 4000万吨以上。

中国虽然2000年人均消费水泥超过世界平均水平,甚至超过美国,但是1950年以来的人均消费水泥累积仅5.97吨,相当我国台湾的1/4。

况且在本世纪前50年人均消费水泥累积的总水平更低。

若按发达国家和中等发达国家所走过的路来预测中国水泥工业的发展规律,即按人均消费水泥累积达到20~22吨的时候才到峰顶,在宏观经济保持5%~6%增长速度条件下,中国水泥消费的峰顶预计会在2015~2018年期间出现,年消费量最大值预计会在90000±5000万吨(即人均600公斤左右)。

国外经济学家发表在联合国《世界经济评论》上的文章指出,在未来10年中,中国GDP若保持6%~7%的增长速度,水泥工业增长速度必须保持在3%才能满足经济建设的需要。

根据以上两种观点来预测2010年的水泥消费量,得出的结论是一致的,即到2010年水泥需求量预计在 80000±2000万吨。

国务院研究发展中心在《中国建筑材料工业跨世纪发展战略定量分析及数学模型》中对2010年中国水泥需求的预测结果是8500±300万吨,与上述预测结果很相近。

中国水泥消费市场容量从2001~2010年增加了2亿吨,新增的市场空间当然希望全部由预分解窑生产的产品去补充。

那么,预分解窑的发展速度必须达到年均增长2000万吨才能满足需要。

2.湿法窑改造已势在必行2001年末,中国还有各类湿法窑200座,总生产能力5000万吨。

随着煤炭行业结构调整的到位,煤炭价格逐渐趋于合理,湿法窑的竞争能力每况愈下,沿海地区的湿法窑企业已经纷纷改造,即使是地处山西、贵州这样煤炭之乡的湿法窑企业也抗不住煤炭价格不断上扬,正在探讨用新型干法技术来改造湿法窑。

3.淘汰立窑是历史的必然,立窑是生产水泥最原始、最古老的技术和设备,在大多数国家已经销声匿迹,即便是发展中国家,多数国家的产业政策也明确其属限制或禁止的技术。

在我国,由于立窑工艺简单、造价低、建设周期短、广大农村对水泥质量要求不高,因此就成为乡镇企业和民营企业投资建设的最佳选择。

她的历史性贡献在于:一是满足地方经济建设和广大农村市场对水泥的需求;二是为农民营造了156万个直接就业岗位;三是为许多地区和农村的经济腾飞完成了原始的资本积累。

但是,由于立窑自身的缺陷,过度发展也给社会和人类带来诸多问题:一是约80%左右的立窑企业产品质量不够稳定,其主导产品是低标号水泥。

近一个时期,各地桥垮楼塌事故时有发生,只要认真查一下,凡是发生类似事故的建筑物,其使用的材料质量档次肯定不会高。

可以预言,在今后一个相当长的时期内,那些用低标号水泥建设起来的建筑物必定使各级政府和广大业主陷入“炸掉可惜,保留危险,维修使用又耗资巨大”的“三难”尴尬境地。

二是90%以上的立窑企业收尘设备简陋,粉尘排放严重超标。

石灰石和粘土矿山规模小,还有相当一批企业没有自己的矿山,依赖民采,乱挖滥采十分严重。

立窑给社会带来的生态和环境问题已经引起各界高度重视。

三是众多的立窑企业在市场上的无序竞争,造成水泥优质不能优价,致使全行业效益低下。

加快淘汰立窑的速度,已经成为社会的共识。

上海、青岛、大连、珠海等大中城市,率先决定把立窑淘汰出局;杭州、济南、苏州等城市决定对那些建在旅游风景区内的立窑要限期拆除;江苏北部、浙江东部等无石灰石地区的地县两级政府也纷纷出台政策,欢迎大水泥企业兼并本地立窑企业,拆除立窑并将水泥厂改造为粉磨站。

地处西部的四川省,虽然立窑生产仍十分活跃,立窑企业仍然是当地政府的一大税源,但为克服立窑水泥的缺陷,建设厅、交通厅、水利厅等部门联合发文,限制立窑水泥进入国家和省的重点工程和一般工程的重点部位。

所有这些已经出台的政策表明,在中国曾经风靡一时的立窑将逐步退出市场已成为历史的必然。