三年级下册科学塑料苏教版

- 格式:pptx

- 大小:3.68 MB

- 文档页数:21

苏教版小学科学三年级下册实验操作项目及技能要求1、实验内容:观察研究土壤、实验器材:湿土块、含较多腐殖质的土壤、餐巾纸、烧杯、水、三角架、石棉网、酒精灯、蒸发皿实验步骤:1.分组研究土壤成分。

a使劲握一握,纸巾(湿)了,说明土壤里有(水分)。

b将刚才的土块放入水中,边搅拌边观察,会看到有(气泡)从土块中冒出,说明土壤中含有(空气)。

c用玻璃棒搅拌放入土块的水,然后静置;沉淀后,杯中的物质分为(三)层:上层颗粒(细)的物质是(黏土),下层颗粒(粗)的是(沙子),水面漂浮的细小物质是(腐殖质)。

2.把土块放在火上烧一烧,看到(土壤发白),闻到(焦糊味),说明土壤中含有(腐殖质)。

实验结论:土壤的主要成分有水、空气、腐殖质、沙粒、黏粒。

2.实验内容:比较沙土、黏土、壤土的渗水性实验器材:沙土、黏土、壤土、土壤过滤器、水、纱布、量筒实验步骤:1、观察土壤样品。

将三种土壤样品放置在桌面上,仔细观察。

2.放土。

在过滤器上端的底部各放上一块纱布,在三个土壤过滤器的上层分别放上同样质量的三种土壤。

微微压紧。

3.倒水。

应同样多,要同时把水倒进三个过滤器;4.观察比较实验结论:沙土渗水性最强,壤土其次,黏土渗水性最弱。

3.实验内容:做肥料袋实验器材:大号透明塑料袋(或保鲜袋)、土壤、水果皮、菜叶、蚯蚓、水等实验步骤:1.放土。

先在塑料袋里放上土壤,大约小半袋,然后放入一些水果皮,菜叶等,2.放入蚯蚓。

在肥料带里放上2-3条蚯蚓。

3、加水。

在土壤上均匀地洒上一些水4、翻动使之不结成硬块。

5、持续观察,存放黑暗的地方6、交流实验结论:可以通过人工方式增加土壤肥力,其中蚯蚓对改变土壤松软程度起到了很大的作用。

4。

实验名称:研究种子萌发的条件实验材料:a在4只瓶里各放入两张纸巾、撒上一些种子。

将1号瓶拧紧。

分别在2、3号瓶内撒一点水,而将4 号瓶内的种子完全浸泡在水里,然后都拧紧盖子。

b将1、3、4号瓶放到碗柜里,将2 号瓶放到冰箱里。

15.塑料【教材分析】学生本课是三年级下册第四单元的最后一课《塑料》,本单元主要是认识生活中常见的材料:纸、金属、塑料。

学生能够观察,描述常见材料的轻重、厚薄、颜色、软硬等特征。

乐于发现材料不同特点,并尝试提出自己的问题。

在前面学生已经学会用这些方法研究纸和金属。

本课主要让学生通过材料的对比实验探究发现和总结塑料的优点,再通过资料阅读理解塑料的最大特点不易降解带来的对人类生活和环境的危害,从而意识到保护天然资源的重要和滥用人造材料的危害。

【学情分析】学生在三年级刚接触科学的时候已经进行了观察能力的培养,能够依据观察到现象结合分析、比较、推理、概括的方法,分析结果得出结论。

学生在二年级的时候基于生活经验,对于材料有一定的感性认识,三年级进一步丰富学生对材料的了解和学习。

【教学目标】根据科学课程标准,制定四维目标。

科学知识:1.知道塑料有很多优点,但也有缺点。

2.了解白色污染以及对生活的影响。

科学探究:1.通过观察、比较发现塑料有质量轻、强度高、耐腐蚀性好等优点和塑料不易降解的缺点。

2.能够运用语言、文字符号等多种方式表达探究结果,并进行交流。

科学态度:1.能在好奇心的驱使下,探究塑料的优缺点。

科学、技术、社会与环境:1.体会回收、利用塑料对保护环境的重要。

【教学重点】知道塑料的优缺点。

【教学难点】通过观察、比较发现塑料有质量轻、强度高、耐腐蚀性好等优点和塑料不易降解的缺点。

【教学准备】教师材料:课件,视频。

学生材料:钢尺、塑料尺、纸袋、塑料袋、木筷子、塑料筷子、陶瓷碗、塑料碗、毛线绳、塑料神、蜡烛【教学时间】1课时【教学过程设计】一、导入新课1.师:(出示机器猫的时光机)有同学知道这是什么吗?预测生:时光机2.师:今天我们就跟随时光机一起来了解一些物品,制作他们的材料经历过哪些变化。

想不想和老师一起去看看。

3.师:生活中,我们要用到碗,请大家一起依次告诉老师,这些碗是什么做的?(依次呈现石头碗、木碗、陶瓷碗、铜碗、塑料碗)4.师:当我们出门的时候需要带上一个装物品的东西。

小学科学塑料小学学霸速记(配套课件)学年三年级下册科学(苏教版)在学年三年级下册科学课程中,塑料是一个重要的学习内容。

通过学习塑料的相关知识,可以培养学生对于塑料的认知和使用能力,进一步拓宽学生的科学素养。

本文将为您介绍小学科学学霸速记第一节:塑料。

一、塑料的定义和特点1. 定义:塑料是一种由合成树脂为主要组成的高分子有机材料。

2. 特点:- 轻质:塑料是一种相对轻的材料,适合制作一些重量要求较低的产品。

- 耐用:塑料制品具有较强的耐久性,不易破碎和腐蚀。

- 透明度高:部分塑料材料透明度较高,可用于制作透明的容器或产品。

二、塑料的种类和用途1. 塑料的种类:- 聚乙烯(PE):常见于塑料袋、保鲜膜等。

- 聚丙烯(PP):常见于杯子、水壶等。

- 聚氯乙烯(PVC):常见于水管、电线等。

- 聚苯乙烯(PS):常见于泡沫塑料、餐具等。

- 聚酯(PET):常见于矿泉水瓶、塑料瓶等。

- 聚碳酸酯(PC):常见于汽车零部件、安全帽等。

2. 塑料的用途:- 包装材料:塑料袋、保鲜膜等。

- 家居用品:杯子、桶、盆等。

- 建筑材料:水管、电线等。

- 安全用品:安全帽、防护镜等。

- 交通工具零部件:汽车零部件等。

三、塑料的优缺点1. 优点:- 轻便:塑料制品相比于金属制品更轻便,便于携带和使用。

- 易加工:塑料易于加工成各种形状,制作成各种产品。

- 耐用:塑料制品具有较强的耐久性,使用寿命长。

- 色彩丰富:塑料可以通过调整添加剂的种类和比例来改变其颜色。

2. 缺点:- 难降解:部分塑料制品在自然条件下难以降解,易造成环境污染。

- 容易变形:某些塑料制品在高温下容易变形,影响其使用寿命。

- 可燃性:部分塑料制品具有可燃性,容易引发火灾。

四、环保意识与塑料问题1. 塑料问题:- 塑料污染:大量的塑料垃圾对环境造成污染,影响生态平衡。

- 海洋塑料:海洋中漂浮的塑料垃圾会对海洋生物造成威胁。

- 白色污染:废弃塑料制品的处理不当,容易造成白色污染。

最新苏教版三年级下册科学实验题一、探究种子在萌发时需要的条件实验步骤:1.对4个塑料盆进行编号,分别为1、2、3、4.2.在每个瓶子里放入两张餐巾纸,撒上一些植物种子,然后拧紧盖子。

1号瓶不加水,2、3号瓶内加少量水,4号瓶内完全浸泡种子。

3.将1、3、4号瓶放到碗柜里,2号瓶放到冰箱里,五六天后观察四个瓶子中种子的变化。

实验现象:1.2号瓶内的种子没有发芽。

2.4号瓶内的种子发胖了但没有发芽。

3.3号瓶内的种子发芽了。

实验结论:种子萌发的条件是充足的水分、空气和适宜的温度。

二、观察并研究阳光对植物生长的影响实验步骤:1.选择两株差不多大小、同一品种的植物。

2.将一株放在阳光下,另一株放在房间的阴暗处。

3.给它们浇同样多的适量的水。

4.分别观察、对比它们生长的情况,并做好记录。

实验现象:放在阳光下的植物比放在房间内的植物长势旺盛。

实验结论:阳光是植物生长不可缺少的条件之一。

三、研究茎的作用实验步骤:1.将红墨水倒入锥形瓶中,将芹菜的茎部末端切去一点,插入红墨水中,1个小时后观察茎和叶的变化。

2.取出芹菜切开茎来看一看。

实验现象:芹菜的茎和叶都变成红色了,切开茎里面有红色小点。

实验结论:植物的茎具有吸收和输送水分的作用。

四、观察仙人掌的茎和叶注意事项:1.注意安全,不能用手摸仙人掌的刺!2.分工合作,不争不抢。

3.认真填写记录单。

4.比一比哪个小组观察得又快又好。

五、挤压仙人掌的茎和芦荟的茎六、研究仙人掌储水的秘密实验步骤:1.平铺一张湿巾,模拟宽大的叶片。

2.卷起一张湿巾,模拟针状叶。

3.卷起并用蜡纸包好一张湿巾,模拟不透水的蜡层。

4.一个小时后观察湿巾的干湿程度。

实验现象:1.平铺的湿巾湿度小。

2.卷起来的湿巾湿度中等。

3.卷起来并用蜡纸包裹的湿巾湿度大。

实验结论:仙人掌储水的秘密是叶子缩成针状和表面有不透水的覆盖层,能减少体内水分蒸发。

七、实验名称:探究水葫芦漂浮的原因实验步骤:1.掰下一个水葫芦,将叶柄放入水中挤压,观察现象。

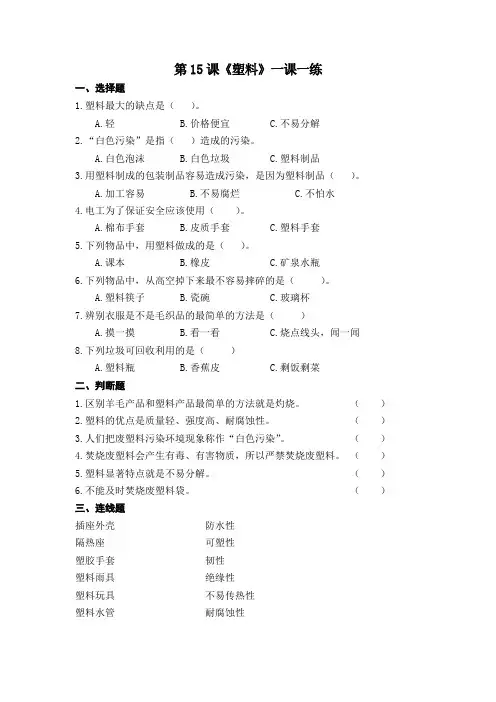

第15课《塑料》一课一练一、选择题1.塑料最大的缺点是()。

A.轻B.价格便宜C.不易分解2.“白色污染”是指()造成的污染。

A.白色泡沫B.白色垃圾C.塑料制品3.用塑料制成的包装制品容易造成污染,是因为塑料制品()。

A.加工容易B.不易腐烂C.不怕水4.电工为了保证安全应该使用()。

A.棉布手套B.皮质手套C.塑料手套5.下列物品中,用塑料做成的是()。

A.课本B.橡皮C.矿泉水瓶6.下列物品中,从高空掉下来最不容易摔碎的是()。

A.塑料筷子B.瓷碗C.玻璃杯7.辨别衣服是不是毛织品的最简单的方法是()A.摸一摸B.看一看C.烧点线头,闻一闻8.下列垃圾可回收利用的是()A.塑料瓶B.香蕉皮C.剩饭剩菜二、判断题1.区别羊毛产品和塑料产品最简单的方法就是灼烧。

()2.塑料的优点是质量轻、强度高、耐腐蚀性。

()3.人们把废塑料污染环境现象称作“白色污染”。

()4.焚烧废塑料会产生有毒、有害物质,所以严禁焚烧废塑料。

()5.塑料显著特点就是不易分解。

()6.不能及时焚烧废塑料袋。

()三、连线题插座外壳防水性隔热座可塑性塑胶手套韧性塑料雨具绝缘性塑料玩具不易传热性塑料水管耐腐蚀性四、实验题比较塑料尺子和木头尺子的特性。

(在相应的格内打√)参考答案一、选择题1.C2.C3.B4.C5.C6.A7.C8.A二、判断题1.√2.√3.√4.×5.√6.×三、连线题插座外壳防水性隔热座可塑性塑胶手套韧性塑料雨具绝缘性塑料玩具不易传热性塑料水管耐腐蚀性。

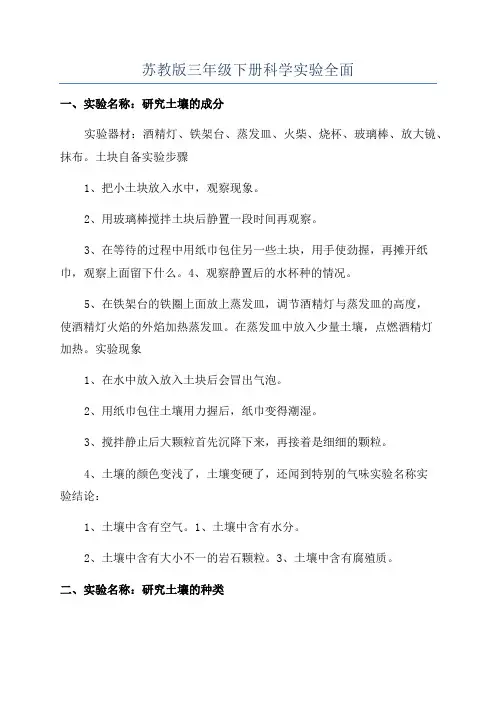

苏教版三年级下册科学实验全面一、实验名称:研究土壤的成分实验器材:酒精灯、铁架台、蒸发皿、火柴、烧杯、玻璃棒、放大镜、抹布。

土块自备实验步骤1、把小土块放入水中,观察现象。

2、用玻璃棒搅拌土块后静置一段时间再观察。

3、在等待的过程中用纸巾包住另一些土块,用手使劲握,再摊开纸巾,观察上面留下什么。

4、观察静置后的水杯种的情况。

5、在铁架台的铁圈上面放上蒸发皿,调节酒精灯与蒸发皿的高度,使酒精灯火焰的外焰加热蒸发皿。

在蒸发皿中放入少量土壤,点燃酒精灯加热。

实验现象1、在水中放入放入土块后会冒出气泡。

2、用纸巾包住土壤用力握后,纸巾变得潮湿。

3、搅拌静止后大颗粒首先沉降下来,再接着是细细的颗粒。

4、土壤的颜色变浅了,土壤变硬了,还闻到特别的气味实验名称实验结论:1、土壤中含有空气。

1、土壤中含有水分。

2、土壤中含有大小不一的岩石颗粒。

3、土壤中含有腐殖质。

二、实验名称:研究土壤的种类实验器材:教师课前按比例配好三类土壤的标准土样,放大镜,水实验步骤1、用放大镜观察三种土壤。

2、用手指捻一捻。

实验现象:土壤中的颗粒大小不同。

实验结论大颗粒为沙粒,中等颗粒为粉粒,细小颗粒为黏粒。

沙粒含量多的是沙土,黏粒含量多的是黏土,三者比例差不多的是壤土。

三、实验名称:比较沙土、黏土和壤土的渗水性实验器材:漏斗(75mm)、量筒(100毫升)、水,三种不同种类的土壤。

实验步骤1、在盛有土壤的漏斗中缓慢倒入80毫升水。

2、观察漏斗下面量筒中经过土壤滤出的水量是多少。

实验现象:沙土里的水渗到量筒里的多,粘土里的水渗下来的少。

实验结论沙土的渗水性能好,保水性差;黏土的渗水性差,保水性好。

四、实验名称:比较沙土和黏土的不同实验器材放大镜、带盖的玻璃瓶、水,沙土和黏土样本实验步骤1、用放大镜观察,每一种土壤的颗粒大小,颜色区别。

2、将每种土壤放在瓶子里摇一摇,听听声音的区别。

3、用手指捻一捻每种土壤,感觉有什么区别。

4、和点水握一握,看哪一种能够握成团。

15.塑料【课标对应】1.本单元通过一系列观察、比较、实验、测量、交流等活动,落实《课程标准》中年段的课程目标。

[科学知识]测量、描述物体的特征和材料的性能。

[科学探究]在教师引导下,能从具体现象与事物的观察、比较中,提出可探究的科学问题。

在教师引导下,能基于已有经验和所学知识,从现象和事件发生的条件、过程、原因等方面提出假设。

在教师引导下,能基于所学知识,制定简单的探究计划。

在教师引导下,能运用感官和选择恰当的工具、仪器,观察并描述对象外部形态特征及现象。

在教师引导下,能用比较科学的词汇、图示符号、统计图表等方式记录整理信息,陈述证据和结果。

在教师引导下,能依据证据运用分析、比较、推理、概括等方法,分析结果,得出结论。

在教师引导下,能正确讲述自己的探究过程与结论,能倾听别人的意见,并与之交流。

在教师引导下,能对自己的探究过程、方法和结果进行反思,做出自我评价与调整。

[科学态度]能在好奇心的驱使下,表现出对现象和事件发生的条件、过程、原因等方面的探究兴趣。

在科学探究中能以事实为依据,不从众,不轻易相信权威与书本;面对有说服力的证据,能调整自己的观点。

乐于尝试运用多种材料、多种思路、多样方法完成科学探究,体会创新乐趣。

能接纳他人的观点,完善自己的探究;能分工协作,进行多人合作的探究学习;乐于为完成探究活动,分享彼此的想法,贡献自己的力量。

[科学、技术、社会与环境]了解并意识到人类对产品不断改进以适应自己不断增加的需求;了解人类的需要是影响科学技术发展的关键因素。

了解人类的生活和生产可能造成对环境的破坏,具有参与环境保护活动的意识,愿意采取行动保护环境、节约资源。

2.本课学习内容基于《课程标准》课程内容中“物质科学领域”的中年段要求。

1.2材料具有一定的性能描述某些材料的导电性能、透明程度能性能,说出它们的主要用途。

【教材分析】本单元主要是按照“先总后分”的结构来安排。

本课作为本单元四个次级研究主题的最后一个,并不像前三个主题一样通过指导动手实验来引导学生探究材料的性质,而是直接引导学生通过多种感官了解此材料的优点、缺点。

12.天然材料与人造材料【教材分析】本课是苏教版小学科学三年级下册第四单元《身边的材料》中的第1课。

本课是对后面3课学习内容的引领概括。

学生通过利用多种感官观察认识常见材料,根据材料的不同来源区分天然材料和人造材料,是本单元的核心目标。

本课教科书安排了以下内容:第一个内容:就是让学生依据日常生活的积累利用多种感官和方法去认识材料,展示自己的观察与平常的积累,让学生把观察到的事实作为依据,为他们打开一片视野,从而引起对材料的兴趣,愿意去探索材料世界的科学奥秘。

第二个内容:是对常见材料进行简单分类,通过平时积累较好抓住材料特点,让学生在研讨中,拓展学生的认知。

第三部分内容:是知道天然材料和人造材料,通过对材料的研讨,知道材料可以粗略划分为天然材料和人造材料两大类,并且揭示两种材料之间的关系,引导学生在分析具体事例中了解材料的构成、发展和变化。

在对棉花和腊纶进行比较中,发现它们的相似处与不同点,旨在了解材料之间的性质差异和来源渠道不同。

教科书上还安排了一个思考身边的物品中使用天然材料或人造材料多寡的原因。

意在巩固学生在已有认知的前提下,引导学生自行展开对材料的探究活动,树立保护环境资源的观念,拓展学生对材料的认识。

【学情分析】从学生的年龄结构和心理特征来看,三年级的小学生对一切事物都充满好奇心,他们有很强的求知欲。

通过二年级上册科学“它们是用什么做的”的单元学习,学生对生活中的材料已经有了初步的认识,学生已经掌握了一定的实验方法;他们的观察经验已经得到了很大的丰富,也具备了一定的观察探究能力,能把自己观察到的现象记录下来。

但在合作分享的方面也有一定的欠缺,如果让他们合作观察一份材料的话,可能会引发一些矛盾,因此材料要充足。

这个年龄段的学生注意力可能很容易分散,把握课堂节奏,逻辑清晰,才能更好地激发学生观察的欲望。

【教学目标】科学知识:1.能够运用多种感官和方法认识材料。

2.能够对常见材料进行简单分类。

苏教版三年级科学《塑料》《苏教版三年级科学<塑料>》小朋友们,在我们的日常生活中,有一种材料无处不在,那就是塑料。

从我们用的铅笔盒到喝水的杯子,从玩具到各种各样的家具,塑料的身影随处可见。

那塑料到底是什么呢?它又有哪些特点和用途呢?今天就让我们一起来探索塑料的奇妙世界。

塑料是一种人工合成的材料。

它可不是从大自然中直接获取的,而是通过人们的智慧和技术制造出来的。

塑料的制作原料通常是石油和天然气等化石燃料。

塑料有很多让人喜欢的特点。

首先,它很轻便。

想象一下,如果我们的书包、文具盒都是用沉重的金属做的,那得多累呀!而塑料制成的书包和文具盒就轻巧多了,方便我们携带。

其次,塑料具有良好的柔韧性。

比如塑料绳,它可以随意弯曲而不容易折断。

再者,塑料的防水性能很棒。

下雨天,我们打塑料伞就不会被淋湿,因为雨水无法透过塑料渗透进来。

而且塑料的颜色丰富多样,红的、蓝的、绿的、黄的……想要什么颜色都能制造出来,让我们的生活变得五彩缤纷。

塑料的用途那可真是广泛极了!在我们的家里,到处都能看到塑料的身影。

厨房里的塑料餐具、塑料保鲜盒,卫生间里的塑料牙刷、塑料脸盆,还有客厅里的塑料椅子、塑料茶几等等。

在学校里,我们用的塑料铅笔、塑料尺子、塑料垫板,也给我们的学习带来了很多便利。

在医疗领域,塑料也发挥着重要作用。

输液管、注射器、药瓶很多都是用塑料制成的,既卫生又安全。

不过,塑料也给我们带来了一些烦恼。

因为塑料不容易自然分解,如果我们随意丢弃塑料制品,它们就会变成垃圾,堆积在环境中,对土壤、水源造成污染。

而且有些塑料在燃烧时会产生有害气体,对空气也会造成污染。

那我们应该怎么减少塑料带来的危害呢?首先,我们要尽量减少使用一次性塑料制品,比如一次性塑料袋、一次性吸管等。

出门购物的时候,可以带上环保布袋,这样既能装东西又环保。

其次,要做好垃圾分类,把塑料垃圾放到专门的回收垃圾桶里,让它们能够被回收再利用。

小朋友们,通过今天的学习,我们知道了塑料是一种非常有用但也需要正确使用和处理的材料。

苏教版科学三年级下册12《天然材料与人造材料》教学设计一. 教材分析苏教版科学三年级下册第12课《天然材料与人造材料》的主要内容是让学生了解天然材料和人造材料的区别以及它们在生活中的应用。

教材通过图片和实例,使学生对天然材料如木头、石头、棉花等和人造材料如塑料、玻璃、钢铁等有直观的认识,并通过实践活动,使学生能够分辨和运用这些材料。

二. 学情分析三年级的学生已经具备了一定的生活经验和观察能力,他们能够通过观察和操作,了解和分辨不同的材料。

但学生对人造材料的概念可能比较模糊,需要通过实例和实践活动来帮助他们理解和掌握。

三. 教学目标1.知识与技能:了解天然材料和人造材料的区别,能够分辨生活中的各种材料。

2.过程与方法:通过观察、操作、实践活动,提高学生的动手能力和观察力。

3.情感态度价值观:培养学生热爱科学,勇于探索的精神。

四. 教学重难点1.重点:天然材料和人造材料的区别及应用。

2.难点:人造材料的概念和特点。

五. 教学方法采用问题驱动法、实例分析法、实践活动法、小组合作法等,引导学生观察、思考、动手,提高学生的学习兴趣和参与度。

六. 教学准备1.教具:图片、实物、材料样品、活动器材等。

2.学具:每人一份材料样品、活动器材等。

七. 教学过程1. 导入(5分钟)教师通过展示图片和实物,让学生初步了解天然材料和人造材料,并提出问题:“你们在生活中见过这些材料吗?它们有什么特点?”引导学生思考和回答。

2. 呈现(10分钟)教师详细介绍天然材料和人造材料的定义、特点和应用,通过实例进行分析,让学生能够明确两者之间的区别。

3. 操练(10分钟)学生分组进行实践活动,教师提供各种材料样品和活动器材,让学生动手操作,分辨和归类材料。

4. 巩固(5分钟)教师通过提问和讨论,检查学生对天然材料和人造材料的掌握情况,并给予指导和纠正。

5. 拓展(5分钟)教师引导学生思考:“我们应该如何合理使用这些材料?”并分享一些环保和节约资源的例子,让学生认识到材料的重要性。