记念刘和珍君__公开课一等奖

- 格式:ppt

- 大小:1.39 MB

- 文档页数:55

6-1《记念刘和珍君》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文选择性必修中册《记念刘和珍君》教学设计学习目标:1. 概括刘和珍形象,加深对革命者形象的认识。

2. 品读语言,感受鲁迅对革命者的哀痛和对反动派的愤恨;理解鲁迅深刻的反思。

3. 感受革命情怀,激发向上力量,铭记革命英雄。

教学重点:1. 品读语言,感受鲁迅对革命者的哀痛和对反动派的愤恨;理解鲁迅深刻的反思。

2. 感受革命情怀,激发向上力量,铭记革命英雄。

教学难点:1. 理解鲁迅冷静深刻的反思。

壹导入:如果民国也有微博的话,民国15年3月18日的热搜大概是这样的:3月18日热搜三天后热搜许多文人发表了相关文章,其中最有影响力的要数民国第一大v鲁迅写作的《记念刘和珍君》。

刘和珍为何值得记念,民国意见领袖鲁迅将用一篇记念文章带给我们怎样的思考?我们今天一起走近《记念刘和珍君》!贰活动一:阅读标题,提出困惑(设计意图:从标题入手,提出阅读困惑,确定本课要解决的问题。

)预设1:“纪念"为何写作“记念”“记念",现在写作“纪念”,是怀念的意思。

有人认为是当时文白交杂混用,有人认为另有深意。

预设2:为何称刘和珍为“君"?“君”是对人的尊称。

老师为何称学生为“君"?到底该称刘和珍为“暴徒”还是“君"?有时候困惑是阅读文章的障碍,有时候困惑也是引领我们走进文本的向导。

叁活动二:阅读纪念部分,走近纪念对象这是一篇纪念人物的文章,是不是所有部分都是在写对象刘和珍?刘和珍究竟应被定性为“暴徒”还是尊称为“君"?阅读三、五节,说说你的理解并说明依据。

(设计意图:快速阅读,提取纪念主体部分,在两种评价的辨析中走近文章的纪念主角,了解革命者身上的精神品质。

)引导思考的子问题:鲁迅为何反复渲染刘和珍“始终微笑着,态度很温和”?“始终微笑着,态度很温和"的刘和珍欣然请愿面对的是怎样的“罗网”?历史记下一个事件,但是文学却可以关注到具体的个人。

1《记念刘和珍君》公开课一等奖创新教学设计统编版选择性必修中册高中语文《记念刘和珍君》教学设计【教学目标】1、感受刘和珍等爱国青年的艺术形象;2、体味作者在人物中蕴含的强烈情感;3、总结人物塑造的基本方法。

【教学重点】1、鉴赏文中塑造的形象丰满、生动的刘和珍形象;2、体味作者在塑造人物时蕴含的复杂情感;3、体会塑造人物手法综合运用的高超技巧。

【教学难点】1、深度解读刘和珍等遇害场面;2、体会作者“寓褒贬"的高超技巧。

【教学过程】一、引入近代中国,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,中华民族遭受了前所未有的劫难。

英雄的中国人民却始终没有屈服,在救国的道路上抗争求索,展现了不畏强暴、自强不息的顽强意志。

他们的名字被镌刻在历史的丰碑上,他们的精神被不断传诵。

今天我们要通过鲁迅先生的文章来纪念一位爱国青年。

二、回顾形象塑造的方法关于写人的技巧,请同学们结合初中学习内容在充分完成课前学习任务的基础上,形成自己的整理笔记,在小组迅速交流,小组长汇总小组交流结果,进行展示。

全班同学完善学习内容。

【总结】人物塑造的方法有:突出人物的性格、选取典型事件、对人物进行细致的描摹,充分运用各种描写手法、使用衬托或者他人评价等侧面体现的手法等。

三、鉴赏形象1、鲁迅先生作为师长在文中回忆了学生时代的刘和珍的一些事件。

请找一找。

【学习方法】请找到相关的事件,关注事件中的关键信息,读出刘和珍的特点。

(1)艰难的生活中,毅然预定了全年的《莽原》杂志。

【补充】鲁迅谈创办《莽原》的宗旨:“中国现今文坛的状况,实在不佳,但究竟做诗及小说者尚有人。

最缺少的是‘文明批评’和‘社会批评’,我之以《莽原》起哄,大半也就为了想由此引些新的这一种批语者来,虽在割去敝舌之后,也还有人说话,继续撕去旧社会的假面。

”【分析】生活贫困,但是节衣缩食预定进步刊物,“毅然"一词非常恰当的体现了她的这种品质,典型的词语传递对于人的评价,这是精彩的语言表达。

1《记念刘和珍君》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文选择性必修中册一字一泪含至情——《记念刘和珍君》教学设计教学目标语言建构与运用学习鲁迅凝练厚重的语言特点。

思维创造与提升体会写人记事散文的构思特点。

审美鉴赏与创造体会爱国青年不畏强暴勇于反抗的精神文化传承与发展培养学生继承传统的责任意识。

教学重难点语言建构与运用学习鲁迅凝练厚重的语言特点。

思维创造与提升体会写人记事散文的构思特点。

审美鉴赏与创造体会爱国青年不畏强暴勇于反抗的精神。

教学过程一、情境导入:有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着.——臧克家《有的人》历史是公正的,那些活着是为了别人更好地活着的人,将在人民心中永生。

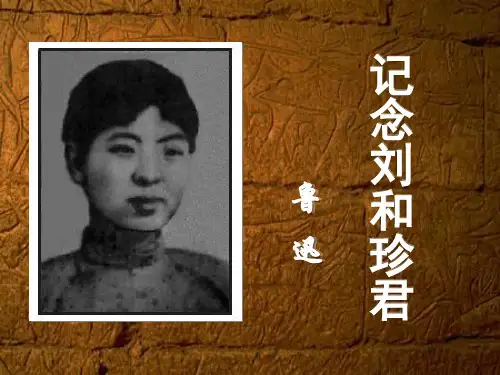

年仅22岁的刘和珍,在"三一八"惨案中牺牲了,而她的名字,连同她的高尚精神,永远刻在了人民心中。

今天,就让我们一起来学一下鲁迅的作品——《记念刘和珍君》。

二、活动一追悼介绍1.追悼会上,如果你是刘和珍的亲友,请结合文章向大家介绍。

刘和珍,国立北京女子师范大学英语系学生,于中华民国十五年三月十八日被段祺瑞政府无端杀害,享年22岁。

她是---她不是---她不是苟活着的我的学生,是为中国而死的中国的青年。

2.思考:为什么鲁迅要反复提及刘和珍的温和与微笑呢?强调刘和珍性格的温和,反衬反动政府的凶残,突出痛惜、悲愤的心情,激发人们的同情心理。

三、活动二现场刑侦1.惨案现场:如果你是刑侦人员,请结合下面文字给出结论。

但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。

同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。

但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

____________ ——《记念刘和珍君》但忽然得到一个可靠的消息,说柔石和其他二十三人,已于二月七日夜或八日晨,在龙华警备司令部被枪毙了,他的身上中了十弹。

《记念刘和珍君》名师参赛公开课获奖教案教学设计(统编版高二选择性必修中)学习目标:这一节课紧紧围绕“她是为了中国而死的中国的青年”这句话展开。

她是谁(她是怎样的一位中国青年)?她为中国而死,所以鲁迅先生要记念她(为什么而记念),因为她为中国而死。

1、阅读课文,揣摩语言,把握刘和珍的“中国青年”的人物形象。

2、理解作者鲁迅对刘和珍为代表的“为中国而死的”的“中国青年”的复杂的情感。

教学过程:上课!(起立,老师好。

同学们好)【导入】歌曲《英雄的黎明》老师:首先请同学们欣赏一段音乐,(在音乐声中再次快速浏览全文。

)(1分钟左右截至)同学们,刚才我们听到的音乐是《英雄的黎明》,可是我们今天讲到的这位英雄却再也看不到黎明了。

(1分钟)我们的民族魂鲁迅先生曾经培养出了一位非常优秀的学生,但不幸的是这个学生英年早逝,年仅22岁。

她才22岁啊,比在座的你们大不了几岁,如花似玉的年龄,诗与歌的年龄。

那一天,她去了就再也没有回来。

她就是刘和珍。

在刘和珍的追悼会上,鲁迅先生独自在礼堂外徘徊,心情久久无法平静。

今天,我们就一起来学习鲁迅先生为她写的这篇文章《记念刘和珍君》。

(1分20秒)展示第二张ppt,教师板书课题作者,教师要求学生齐读题目。

老师:《记念刘和珍君》,“她不是苟活到现在的我的学生,更是为了中国而死的中国的青年”,鲁迅先生如是说。

(教师重读)“为中国而死的中国的青年。

”那么,我们一起速读课文一、三、五部分,看看刘和珍是怎样的一位“中国青年”?文章很长,鲁迅零零散散得记录了一些关于刘和珍的事情。

(要求:同学们标画相关句子,并在课本上做好批注,也可以写自己的感受体会)(2分钟)【活动一】生1:在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

毅然:果决,志向坚定而不动摇的样子。

在生活艰难中毅然预定《莽原》全年——坚定、进取,追求进步(板书:进步)生2:我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

黯然:昏暗的样子,比喻心神沮丧。

1 《记念刘和珍君》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文选择性必修中册《记念刘和珍君》-----“矛盾"的艺术张力教学目标1. 理清行文思路,把握刘和珍这一人物形象和作者的感情发展脉络。

2. 理解关键句的含义,领会作者深刻性的思想和独特的语言风格。

教学重点:1. 关键词句含义的理解。

2. 作者的抒情方式和思想的深刻性。

教学难点:1. 作者的感情脉络。

2. 重点句子的理解。

教学过程【课前预习】1、阅读全文,概括各部分内容,把握作者的行文思路。

2、圈画出记叙或描写刘和珍君的文字,概括人物形象特点,模仿《史记》中人物传记的格式,为刘和珍君写一篇小传。

3、理清作者情感发展脉络,分析鲁迅对学生请愿的态度。

4、背景阅读:朱自清《执政府大屠杀记》、林语堂《悼刘和珍杨德群女士》、周作人《关于三月十八日的死者》【教学过程】一、情景设置,活动设计:今年是鲁迅诞辰140周年,学校为了纪念鲁迅先生,开展了一系列的活动。

你们小组分到的任务是1、为鲁迅作品集的“红色记忆篇人物志”专栏撰写“刘和珍君小传"。

2、以课文为例,参加“我这样读鲁迅作品”读书报告会。

二、文本解读活动一:为刘和珍君写一篇小传(示例:1、刘和珍君,女,江西南昌人。

国立北京女子师范大学学生,校自治会职员。

常常微笑,态度很温和。

虽然生活艰难,却毅然预定了全年的《莽原》。

她不为势利所屈,反抗广有羽翼的校长,后被开除。

待到学校恢复旧观,往日教职员以为责任已尽,准备陆续隐退时,虑及母校前途,黯然至于泣下。

中华民国十五年三月十八日,欣然前往段祺瑞政府门前请愿,但竟在执政府前中弹,子弹从背部入,斜穿心肺,已是致命伤,但还能坐起。

同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。

但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,不幸遇难!2、刘和珍,江西南昌人,北京女子师范大学英文系学生。

1《记念刘和珍君》公开课一等奖创新教学设计统编版选择性必修中册高中语文《记念刘和珍君》教学设计教学目标1、梳理刘和珍的相关事件,概括其精神品质2、品读语言,感受鲁迅悲愤交织的复杂情感作者简介鲁迅(1881年—1936年),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,“鲁迅"是他1918年发表《狂人日记》(第一篇白话小说)时所用的笔名,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

”背景介绍1926年3月18日,北京发生了“三一八"惨案。

天津大沽口事件后,日本联合英美等八国于3月16日向北洋军阀段祺瑞政府提出撤除津沽防务的所谓最后通牒,激起中国人民极大愤慨。

为反对日本帝国主义武装干涉中国内政,北京多所学校和群众团体在天安门召开国民大会。

会后,李大钊等带领部分爱国学生、工人和各界人士在天安门前游行示威,并前往位于铁狮子胡同的段祺瑞执政府请愿。

请愿队伍在执政府门前遭遇执政府卫队的残酷镇压,造成40余人遇难,近200人受伤。

任务一:整体感知,了解人物要求:自主思考:请结合一、三、四、五节,用自己的语言概括刘和珍的主要事迹和表现。

这些事迹和表现主要反映刘和珍哪些性格、品质?任务二:细读文本,体味情感01“鲁迅始终在说话(写一点东西)与不说(不写)间犹豫徘徊··我们可以把这贯穿全文的说(写)与不说(不写)的往返起伏看作一个情感的内在线索。

”——钱理群先生02自主思考:把握情感线索,找到相关语句,分析作者为什么“有写一点东西的必要了"“实在无话可说”。

明确语句:我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

可是我实在无话可说;我们还在这样的世上活着,我也早觉得有写一点东西的必要了。

忘却的救世主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

我还有什么话可说呢?但是,我还有要说的话。