川崎病质控标准(一)

- 格式:docx

- 大小:10.84 KB

- 文档页数:3

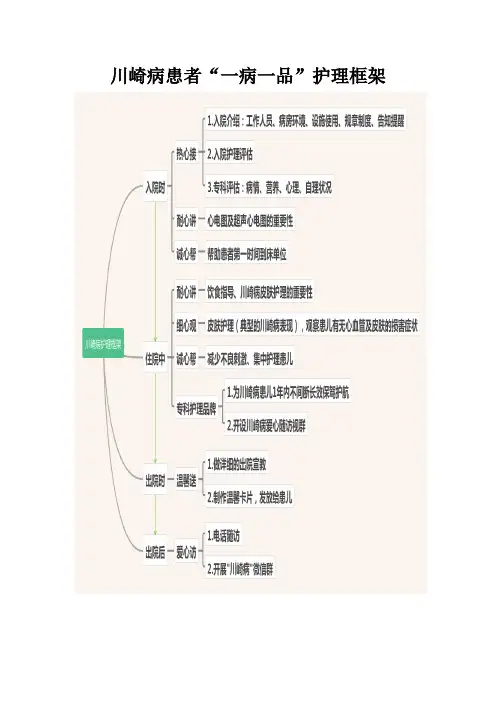

川崎病患者“一病一品”护理框架川崎病患者“一病一品”护理方案川崎病又称“皮肤黏膜淋巴结综合征”,是一种以全身血管病变为主的急性发热、出疹性疾病。

它之所以被称之为“川崎病”是因该病于1967年由日本的川崎富医师首次发现并报道。

川崎病多发生在年龄较小的儿童(8个月2岁婴幼儿最常见,<5岁儿童可见)。

男宝宝患病比例偏高(患病率:男女为151)近年来,由于川崎病发病率的逐渐升高及其潜在的冠状动脉病提危害,该病已成为我国小儿后天性心脏病的主要病因之一。

(一)川崎病患者入院时【热心接】责任护士在患者人院当天热心接待患者。

(1)入院介绍:告知患者如下内容1)人员介绍:责任护士、护士长、主管医师、同室病友。

2)病房环境:病房、卫生间、活动区、护士工作站、医师办公室、污物间、消防安全通道、开水间等。

3)设施使用:呼叫器、床头灯、病床、床头柜、储物柜、电视、空调卫生间。

4)规章制度:探视制度、陪护制度、作息制度。

5)告知提醒:患者权利及义务,不得在病房内吸烟及使用电器和明火,不得在病房大声喧哗,保持安静、妥善保管个人财物。

与同室患者和谐相处,相互理解(2)基础评估评估方法:责任护士采用护理评估表进行评估并记录。

护理措施:坠床高危患者床头张贴提示牌并告知防范措施,并给予安全床挡加以保护。

(3)皮肤专科评估评估方法:观察皮疹处有无破溃、出血、抓伤,避免感染。

护理措施:第一时间告知主管医师皮肤情况,且密切观察。

保持床单位意齐、清洁千燥【耐心讲】讲解心电图、超声心动的重要性。

【诚心帮】减少刺激、集中护理(1)减少刺激、集中护理:由于疾病特点,患儿较烦躁、易激煮,在护理过程中为患儿营造温馨的环境,减少恐惧感。

故应做到集中护理,力争做到穿刺一针见血,减少对患儿不必要的刺激。

(2)保证药物剂量,输入准确减少浪费。

因丙种球蛋白价格较高,排气过程中应避免浪费。

输注前先用09%氯化钠溶液排除输液管中的空气,输注用0.9%氯化钠溶液滴注冲管,使药物剂量更加准确。

川崎病实验室检查指标

1. C反应蛋白(CRP),CRP是一种急性期蛋白,其水平在炎症反应中会显著升高,因此在川崎病的诊断和疾病活动性监测中具有重要意义。

2. 血沉(ESR),血沉率也是一种常用的炎症指标,其升高可以提示炎症反应的存在,对川崎病的诊断和治疗过程中也有一定的参考价值。

3. 白细胞计数(WBC),白细胞计数的升高可能提示炎症反应或感染的存在,这对于川崎病的诊断和疾病活动性的评估都是有帮助的。

4. 血小板计数(PLT),川崎病患者在发病初期常伴有血小板计数升高,因此血小板计数也是常规的实验室检查指标之一。

5. 肝功能检查,包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)等指标,因为在川崎病的发病过程中,肝脏功能常常受到影响。

6. 尿常规检查,尿常规检查有助于评估肾功能和炎症情况,对

于川崎病的诊断和治疗也是很重要的。

除了上述常见的实验室检查指标外,医生在诊断川崎病时还可能会根据患儿的具体情况进行其他血液生化指标、免疫学指标等方面的检查。

需要强调的是,以上列举的指标仅供参考,具体的实验室检查项目和结果解读应由专业医生根据患儿的实际情况进行综合判断。

川崎病是一种儿童常见的全身性血管炎症性疾病,其诊断标准主要基于临床表现和排除其他疾病的可能性。

以下是川崎病的诊断标准和鉴别诊断:

诊断标准:

根据美国心脏病学会(AHA)提出的诊断标准,以下五项中满足四项可确立川崎病的诊断:

1. 持续高热:持续5天或以上,且难以退热。

2. 口腔黏膜变化:包括咽峡结膜充血、口腔红斑、咽峡炎、口唇红肿、舌苔脱落等。

3. 手足改变:手掌和脚掌红肿、皮肤脱屑。

4. 双侧结膜充血:双侧结膜充血,无分泌物。

5. 淋巴结肿大:颈部淋巴结肿大,直径≥1.5cm。

鉴别诊断:

在进行川崎病的鉴别诊断时,需要排除其他可能引起类似症状的疾病,如:

1. 风疹:川崎病与风疹的临床表现相似,但风疹一般不伴有结膜充血、手足红肿和脱屑等特征性体征。

2. 药物热:某些药物引起的发热可能与川崎病相似,但药物热一般不伴有其他典型的川崎病症状。

3. 感染性心内膜炎:川崎病与感染性心内膜炎的临床表现相似,但感染性心内膜炎一般伴有明确的感染病因和心脏瓣膜损害。

在实际临床中,医生会综合判断患儿的临床表现、实验室检查结果和心脏超声等综合信息,进行川崎病的诊断和鉴别诊断。

如果怀疑患儿可能患有川崎病,建议及时就医寻求专业医生的诊断和治疗。

儿童川崎病质控考核标准

儿童川崎病质控考核标准应包括以下内容:

1. 诊断标准:确定川崎病的诊断标准,包括病史、体征、实验

室检查等方面的判断标准,要求严谨可靠,并充分考虑不同年龄段和

不同性别儿童的特点。

2. 治疗标准:制定适合儿童川崎病的治疗方案,包括静脉免疫

球蛋白、阿司匹林等药物的使用剂量、疗程等内容,要求严格按照标

准操作,并考虑不同季节和气候对治疗的影响。

3. 治疗效果评估:制定评估川崎病治疗效果的标准,包括体温、皮疹、口腔皮肤黏膜等症状的改善情况、心脏损害的改善情况等方面,要求评估方法科学有效且可量化,能够客观反映治疗效果。

4. 预后评估:制定预测川崎病患者预后的标准,包括心脏损害、血管损害等方面的预后评估,要求标准科学可靠,能够帮助医生预测

患者的疾病进展情况和治疗效果。

5. 护理标准:制定川崎病患者的护理标准,包括营养支持、心

理护理、安全管理等方面,要求标准科学合理,能够保证患者得到全

面细致的护理服务。

6. 疫情控制标准:制定应对川崎病疫情的标准,包括疫情监测、隔离医学观察、流行病学调查、宣传教育等措施,要求标准全面科学,能够及时有效地控制疫情的扩散。

1.定义:发热≥5天,5项临床特征仅具2项或3项,除外猩红热、药物过敏综合征、多型红斑、中毒性休克综合征、腺病毒感染、EB病毒感染、类风湿性关节炎、麻疹等发热性疾病。

发生率:10%~35%2.Supplemental laboratory citeria:⑴. Ablumin≤3.0g/dL⑵. Anemia⑶. Elevation of alanime aminotransferase⑷. Platelets ≥45000/mm3 after 7 days⑸. White blood c ell count≥15000/mm3⑹. Urine≥10 white blood cell /high power field[American Heart Association. Circulation 2004; 110:2747]3.主要临床表现的相对特异性表现:(1)结膜非渗出性充血,无分泌物,疼痛、畏光、水肿及溃疡,裂隙灯检查可见轻度的虹膜睫状体炎;(2)口唇和口腔改变不伴咽扁桃体的渗出性改变及口腔溃疡;(3)皮疹无大疱或水疱,急性期会阴部潮红,可见会阴部(特别是肛周)脱皮;(4)颈淋巴结肿大多为单侧性,多限于胸锁乳突肌前沿,直径>1.5cm, 一般无红肿及波动;(5)结膜充血及手足硬性肿胀、红斑最具相对特异性;4.注意KD的其它临床表现及实验室检查:a.接种卡介苗部位再现红斑硬节b. 无菌性脑膜炎(及其它神经系统症状)c. 消化道症状d.肝功能异常e. 间质性肺炎(或胸腔积液)f. 胆囊肿大g. 低钠血症(脑利钠肽升高)5.心脏超声:年龄小于6个月婴儿,发热≥7天,排除其它疾病,实验室检查有炎症反应证据存在,虽无KD临床表现,应反复作超声检查了解有无冠状动脉损伤。

超声心动图可显示冠状动脉病变、心脏功能,在KD诊断、治疗和预后判断过程中至关重要。

急性期应多次反复检查,以了解冠状动脉病变的程度及其动态变化。

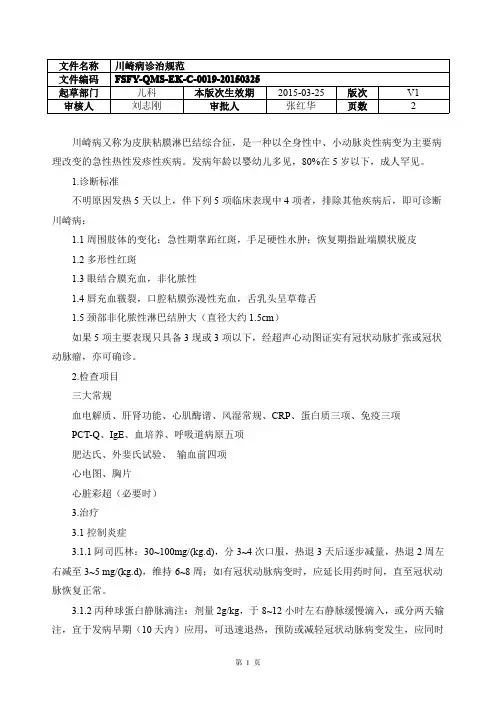

文件编码FSFY-QMS-EK-C-0019-20150325起草部门儿科本版次生效期2015-03-25版次V1审核人刘志刚审批人张红华页数2川崎病又称为皮肤粘膜淋巴结综合征,是一种以全身性中、小动脉炎性病变为主要病理改变的急性热性发疹性疾病。

发病年龄以婴幼儿多见,80%在5岁以下,成人罕见。

1.诊断标准不明原因发热5天以上,伴下列5项临床表现中4项者,排除其他疾病后,即可诊断川崎病:1.1周围肢体的变化:急性期掌跖红斑,手足硬性水肿;恢复期指趾端膜状脱皮1.2多形性红斑1.3眼结合膜充血,非化脓性1.4唇充血皲裂,口腔粘膜弥漫性充血,舌乳头呈草莓舌1.5颈部非化脓性淋巴结肿大(直径大约1.5cm)如果5项主要表现只具备3现或3项以下,经超声心动图证实有冠状动脉扩张或冠状动脉瘤,亦可确诊。

2.检查项目三大常规血电解质、肝肾功能、心肌酶谱、风湿常规、CRP、蛋白质三项、免疫三项PCT-Q、IgE、血培养、呼吸道病原五项肥达氏、外婓氏试验、输血前四项心电图、胸片心脏彩超(必要时)3.治疗3.1控制炎症3.1.1阿司匹林:30~100mg/(kg.d),分3~4次口服,热退3天后逐步减量,热退2周左右减至3~5mg/(kg.d),维持6~8周;如有冠状动脉病变时,应延长用药时间,直至冠状动脉恢复正常。

3.1.2丙种球蛋白静脉滴注:剂量2g/kg,于8~12小时左右静脉缓慢滴入,或分两天输注,宜于发病早期(10天内)应用,可迅速退热,预防或减轻冠状动脉病变发生,应同时文件编码FSFY-QMS-EK-C-0019-20150325起草部门儿科本版次生效期2015-03-25版次V1审核人刘志刚审批人张红华页数2联合应用阿司匹林,剂量同上。

如果IVIG治疗后仍发热>38℃持续48~72小时及CRP等检查未改善者,即对IVIG治疗不反应,应再追加IVIG1~2g/kg,一次静脉滴注,并同时应用糖皮质激素泼尼松治疗。

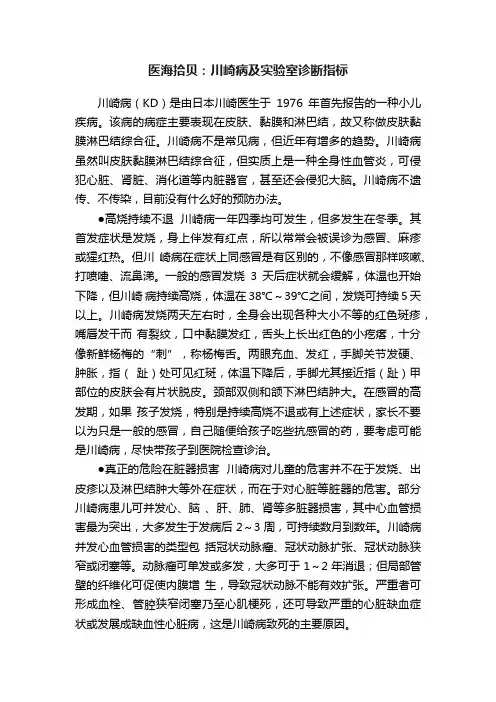

医海拾贝:川崎病及实验室诊断指标川崎病(KD)是由日本川崎医生于1976年首先报告的一种小儿疾病。

该病的病症主要表现在皮肤、黏膜和淋巴结,故又称做皮肤黏膜淋巴结综合征。

川崎病不是常见病,但近年有增多的趋势。

川崎病虽然叫皮肤黏膜淋巴结综合征,但实质上是一种全身性血管炎,可侵犯心脏、肾脏、消化道等内脏器官,甚至还会侵犯大脑。

川崎病不遗传、不传染,目前没有什么好的预防办法。

●高烧持续不退川崎病一年四季均可发生,但多发生在冬季。

其首发症状是发烧,身上伴发有红点,所以常常会被误诊为感冒、麻疹或猩红热。

但川崎病在症状上同感冒是有区别的,不像感冒那样咳嗽、打喷嚏、流鼻涕。

一般的感冒发烧3天后症状就会缓解,体温也开始下降,但川崎病持续高烧,体温在38℃~39℃之间,发烧可持续5天以上。

川崎病发烧两天左右时,全身会出现各种大小不等的红色斑疹,嘴唇发干而有裂纹,口中黏膜发红,舌头上长出红色的小疙瘩,十分像新鲜杨梅的“刺”,称杨梅舌。

两眼充血、发红,手脚关节发硬、肿胀,指(趾)处可见红斑,体温下降后,手脚尤其接近指(趾)甲部位的皮肤会有片状脱皮。

颈部双侧和颌下淋巴结肿大。

在感冒的高发期,如果孩子发烧,特别是持续高烧不退或有上述症状,家长不要以为只是一般的感冒,自己随便给孩子吃些抗感冒的药,要考虑可能是川崎病,尽快带孩子到医院检查诊治。

●真正的危险在脏器损害川崎病对儿童的危害并不在于发烧、出皮疹以及淋巴结肿大等外在症状,而在于对心脏等脏器的危害。

部分川崎病患儿可并发心、脑、肝、肺、肾等多脏器损害,其中心血管损害最为突出,大多发生于发病后2~3周,可持续数月到数年。

川崎病并发心血管损害的类型包括冠状动脉瘤、冠状动脉扩张、冠状动脉狭窄或闭塞等。

动脉瘤可单发或多发,大多可于1~2年消退;但局部管壁的纤维化可促使内膜增生,导致冠状动脉不能有效扩张。

严重者可形成血栓、管腔狭窄闭塞乃至心肌梗死,还可导致严重的心脏缺血症状或发展成缺血性心脏病,这是川崎病致死的主要原因。

川崎病诊断实验室指标及其临床价值川崎病是一种全身性血管炎,病因尚不明确。

该病在东亚地区发病率较高,特别是日本和中国。

川崎病的发病机制主要是由于机体免疫系统失调,导致血管内皮细胞受损,从而引起血管炎症和血栓形成。

实验室指标在川崎病诊断中具有重要价值。

以下是一些常用的实验室指标及其意义:血小板计数:血小板计数升高是川崎病的重要特征之一。

在疾病活动期,血小板计数常明显升高,但随着病情好转,血小板计数也会逐渐恢复正常。

因此,血小板计数可作为川崎病诊断和病情监测的指标之一。

白细胞计数和中性粒细胞百分比:白细胞计数和中性粒细胞百分比在川崎病活动期也常常升高。

这些指标可用于评估炎症反应程度,帮助判断病情的严重程度。

C反应蛋白和血沉:C反应蛋白和血沉是反映炎症反应程度的指标,它们在川崎病活动期也常常升高。

这些指标可用于监测病情变化,评估治疗效果。

川崎病诊断实验室指标在临床应用中具有重要价值。

以下是一些具体应用:预后判断:实验室指标可以帮助医生判断患者的预后。

例如,血小板计数持续升高、白细胞计数和中性粒细胞百分比持续升高或C反应蛋白和血沉持续不降,都可能表明病情加重或治疗无效。

药物敏感性测定:实验室指标可以反映患者对某些药物的敏感性。

例如,如果使用抗生素治疗川崎病,白细胞计数和中性粒细胞百分比的变化可以用来评估抗生素的效果和敏感性。

疫苗效果评估:对于川崎病的高发地区,疫苗接种是一种有效的预防措施。

实验室指标可以帮助评估疫苗接种的效果,例如通过监测免疫应答反应来判断疫苗的有效性和免疫持久性。

川崎病诊断实验室指标在患者诊断、治疗和预后评估方面具有重要价值。

对于医生来说,掌握这些实验室指标的变化规律和意义能够帮助他们更准确、更及时地诊断和治疗川崎病患者。

未来的研究方向可以包括进一步深入探讨实验室指标与川崎病发病机制之间的关系,以及如何利用这些指标指导更有效的治疗策略和预防措施。

川崎病是一种常见的儿童自身免疫性疾病,主要表现为急性发热、皮肤黏膜炎症和淋巴结肿大等症状。

心内科诊疗常规

1.川崎病

特殊检查:心超(注意冠状动脉),血沉,ASO+RF(排除猩红热),EB病毒抗体,血培养。

冠脉扩张可于发病第6天检出,第2-3周检出率较高,第4周后较少出现新病变。

冠状动脉病变程度分级

1.0级:冠状动脉无扩张。

~3岁<

2.5mm,~9岁<3mm,~14岁<

3.5mm。

冠脉内径与主

动脉根部内径比值不受年龄影响,各年龄均<0.3。

>0.16扩张。

2.Ⅰ级:瘤样扩张明显而局限,内径<4mm。

3.Ⅱ级:内径4-7mm。

4.Ⅲ级:>7mm。

危险因素:

1.年龄<1岁

2.男孩

3.持续发热>14天

4.贫血

5.白细胞>30×10^9/L

6.血沉>100mm/H

7.CRP明显升高

8.白蛋白低

9.发生体动脉瘤

鉴别诊断:

1.与猩红热不同之处:皮疹一般发生在发热3天后,皮疹接近麻疹和多型红斑,好发于婴

幼儿及较小儿童,青霉素治疗无效。

2.幼年型类风湿关节炎

3.败血症。

川崎病疾病诊断标准、丙球冲击治疗、丙球无反应型川崎病无效风险、激素治疗指征和糖皮质激素给药方案川崎病也称粘膜皮肤淋巴结综合征,是一种急性全身性中小动脉血管炎,常见于6个月至5岁儿童。

川崎病引发冠状动脉病变是儿童获得性心血管疾病的最主要原因。

静脉注射丙种球蛋白冲击联合阿司匹林口服是川崎病的一线治疗,10%至20%川崎病患儿对IVIG耐药,为IVIG无反应型川崎病。

川崎病诊断川崎病一般通过临床表现和辅助检查相结合确立诊断。

对于诊断指南,六项诊断标准中应有五项即可诊断KD,将发热作为强制性标准,其余五项标准中满足四项可明确诊断。

表1. 川崎病诊断标准约15% 的川崎病患儿仅满足上述诊断标准的3~4 项,但在病程中经超声心动图或冠脉造影证实存在冠状动脉瘤,或满足上述诊断标准中的 4 项,但超声心动图可见冠状动脉壁辉度增强,称为不完全/非典型川崎病。

除超声心动图外,实验室检查指标对诊断川崎病有一定意义(。

表2. KD 常见的实验室检查异常丙球冲击治疗:川崎病一线治疗IVIG可显著降低川崎病并发冠状动脉瘤风险、减轻患者发热等临床表现,已被用于川崎病的标准一线治疗长达40年。

IVIG 的作用机制可能与调节炎性细胞因子、中和细菌或病毒介导的超抗原抑制和抑制T 细胞的活化从而减少抗体的生成有关。

在KD 症状出现后10天内一次性给予2 g/kg,10~12 h 内输注完毕。

症状出现超过10天给药可能缓解川崎病活动期患者的症状,但对预防冠状动脉瘤作用有限。

IVIG 给药方案有三种:1)400 mg/(kg·d),用5 d;2)1 g/(kg·d),用2 d;3)2 g/(kg·d),用1 d。

IVIG无反应型KD诊断接受IVIG 治疗36 h 后发热不退(T > 38 ℃)或退热后2~7 d 后再次出现发热并伴有至少一项川崎病主要临床特征,则判断为IVIG 无反应型川崎病。

IVIG 无反应的风险因素包括:男性、年龄<12 个月、发病超过10天后给予 IVIG、血小板减少、低白蛋白血症、贫血、低钠血症、IVIG 输注后 CRP 持续升高、IVIG 输注后白蛋白持续降低。

川崎病质控标准(一)

川崎病质控标准

引言

•川崎病是一种常见的小儿全身性血管炎疾病

•该病具有多系统受累和严重后遗症的风险,因此质控十分重要质控目标

•保障川崎病患儿得到及时和准确的诊断和治疗

•防止潜在并发症和后遗症的发生

•提高川崎病的预后和生活质量

质控内容

1.早期识别

–提高医务人员对川崎病的认识和诊断水平

–了解典型病症和非典型病症表现

–增加川崎病的筛查力度

2.确定诊断

–根据患儿的临床表现和检查结果做出准确的川崎病诊断

–排除其他可能的疾病

3.快速治疗

–早期治疗是防止并发症发生的关键

–采用合适的抗炎药物治疗,如静脉免疫球蛋白和乙型干扰素

–控制发热和其他症状,保护心脏和其他器官

4.后续管理

–维持患儿的心脏功能和生长发育的监测

–规范化的随访和复查,及时发现并处理并发症

–提供支持和康复治疗,改善患儿的生活质量

5.家庭教育

–向家长详细介绍川崎病的特点和潜在风险

–解答家长的疑问和提供相关的资讯和支持资源

–提供川崎病的预防和自我管理的知识

结论

•质控川崎病的标准对于该病的治疗和预后至关重要

•医务人员需要提高川崎病的认识和诊断水平

•患儿和家长需要得到及时的诊断、治疗和支持

•进一步研究和完善质控标准,提高川崎病患者的生活质量。