丹尼尔·里伯斯金与柏林犹太博物馆

- 格式:ppt

- 大小:408.00 KB

- 文档页数:5

解构主义的经典作品:柏林犹太人博物馆

范云

【期刊名称】《室内设计与装修》

【年(卷),期】2003(000)002

【摘要】2002年8月,一行二十多位建筑师踏进柏林。

如同上海,柏要到处是新建筑与建筑工地,各种风格的建筑汇聚一城。

来之前,查阅了很多资料,总想在匆匆而过的几天里,找出众多建筑中的精华。

《德国当代博物馆建筑》引人遐想的封面吸引着我。

这是“解构主义建筑”的代表人物丹尼尔·利保斯金德(Danicl Libeskind)的代表作——柏林犹太人博物馆。

不容错过,建议同行们参观此博物馆,得到一致认同。

【总页数】4页(P78-81)

【作者】范云

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】TU242.5

【相关文献】

1.论音乐在建筑中的文脉演绎--以“柏林犹太人博物馆”为例 [J], 吴淏;邵阳;郁舒兰

2.破土而生:建筑中的历史与记忆--丹尼尔•李伯斯金及柏林犹太人博物馆 [J], 刘羽

3.李伯斯金解构主义建筑设计风格探究与运用——以柏林犹太人纪念博物馆为例

[J], 刘和琴;

4.李伯斯金解构主义建筑设计风格探究与运用——以柏林犹太人纪念博物馆为例[J], 刘和琴

5.陈列艺术的情感表达——以柏林犹太人博物馆及三星堆博物馆为例 [J], 付蓉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

/jpkc/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=375非客观设计——关于利伯斯金犹太人博物馆的建筑批评非客观设计——关于利伯斯金犹太人博物馆的建筑批评内容摘要:以客观的眼光来看,这样的设置有些密度太高了。

无论是倾斜的墙面、不规则的开窗还是满地人面、高耸的微光,仅仅一件就足以令参观者心底产生震撼。

而他们每一件都是那么强烈,彼此争不出高下。

或许是利伯斯金太想把所有能表达情感的方式都一泻而出了,或许是他在几十年的寂寞时间里积累了太多种纪念犹太人的设计,而今天,他已经无法取舍而全体用上了。

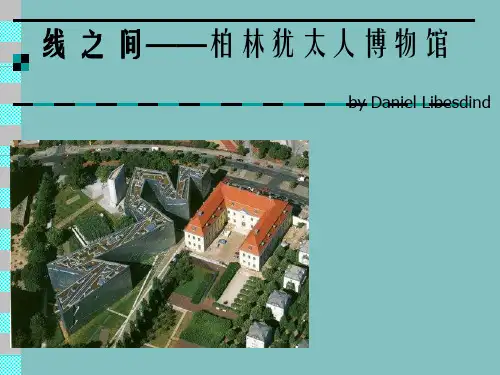

关键词:非客观犹太人博物馆利伯斯金情结项目简介犹太人博物馆是附属于原柏林博物馆“巴洛克式老建筑体”的增建部分,在1989年的设计竞赛中由美国国籍建筑师丹尼尔·利伯斯金拿下, 1992年11月大楼动工,1998年竣工,1999年1月向公众开放。

建筑总面积达到10000平方米,整个建筑平面呈曲折前行状,分为地下一层,地上两层。

外表装饰锌板,造型独特。

由于建筑本身是一件回应历史的创作,那些参差不齐的空间,倾斜起伏的平面,窄如逢隙的窗户,令人置身其间能体验层层历史,所以仅两年时间一幢空楼就吸引了35万参观者。

可以说是博物馆案例中的又一个成功典范。

丹尼尔·利伯斯金(Daniel Libeskind)和他的设计1946年出生在战后的波兰,1965年加入美国国籍。

曾经在以色列获得美国-以色列文化基金会的奖学金而学习了一阵子音乐,并在纽约当上了一名演奏家。

后来,他放弃了音乐改学建筑,并在1970年从纽约市Cooper科技和艺术联盟获得了建筑学学位。

1972年他在英格兰埃塞克斯大学获得了建筑历史和理论的硕士学位。

1989年利利伯斯金在犹太人博物馆设计竞赛中获胜。

该博物馆在2001年9月开放,获得公众好评。

2002年7月英格兰曼切斯特的皇家战争博物馆北部分馆开放。

2003年9月私人画廊Atelier Weil在西班牙开放,2004年3月伦敦都市大学毕业生中心开放。

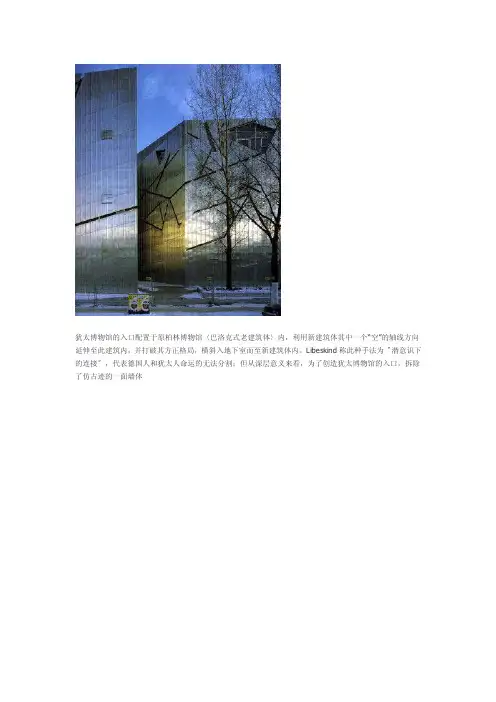

犹太博物馆的入口配置于原柏林博物馆〈巴洛克式老建筑体〉内,利用新建筑体其中一个“空”的轴线方向延伸至此建筑内,并打破其方正格局,横斜入地下室而至新建筑体内。

Libeskind称此种手法为〝潜意识下的连接〞,代表德国人和犹太人命运的无法分割;但从深层意义来看,为了创造犹太博物馆的入口,拆除了仿古迹的一面墙体此古迹是大战后依原设计重新再造的仿品,并非原迹〉,若依建筑师之意,各自赋予基地上两个独立建筑体为德国人及犹太人的象征,而使用这样一种侵略性的语言来响应象征着德国人的巴洛克式建筑体上,我个人的感觉彷佛:别人对我不仁,我亦回之不义。

尤其为了强调犹太博物馆的入口,用材质沉重的墙体作为入口的建筑语汇,这手法的疑虑,更在犹太博物馆内部使用轻快材质的对比下而加深。

三条主命运线代表三种不同的可能性,也是本设计案的主题,但参观者走完这三条命运线后,并无法在空间的体验上领略出不同的感受,倒是整个建筑体顺应着李伯斯金强烈的个人美学及设计风格,有着统一而重复的空间感,从头至尾没有平行和垂直线、倾斜的墙面、天花板嵌入的斜行灯具线、展示橱柜的不规则开口〈以上皆为解构派常用手法〉,参观者走完全程,只觉空间跳跃不停,和哀悼犹太人的省思感似乎没办法配合。

当然这是我个人在犹太博物馆的空间经验,并不足以代表其它参观者的想法,只是我很怀疑,若去除了引导员的详细解说,以及每个空间、每条路线上的昭示牌,参观者是否能够从自己寻常的空间领略知觉中去体会建筑师要说的故事?设计者利用历史背景、哲学思维或艺术化的手法来充实设计,基本上是很吸引人的,只是当建筑实体完成后,也必须要能够回归到空间上最基本的问题,那就是无需语言、文字图片的引导,直接可以体会的感觉。

建筑体曲折行进的方向,是建筑师依照一些曾在柏林住过的名人住址所决定的;即找出名人地址在柏林市地图上的位置,和博物馆所在地连系而构成方向性,这些名人的选择并没有国籍限制,可能是犹太人,也可能是德国人或者其它。

奇特的建筑之美:带你看看世界建筑史上奇奇怪怪的解构主义建筑'解构主义'这个词,最先出现在哲学领域。

其含义晦涩难懂。

简而言之,就是把什么都拆了。

有人总结道:'他们的矛头指向传统形而上学的一切领域。

所有的既定界限、概念、范畴、等级制度都是应该推翻的。

'美国的一位解构主义者比喻得更形象,他说解构主义者就像是把父亲的手表拆散了并使之无法修复的坏孩子。

从历史上看,社会上(文艺、哲学也包括在内)刮什么风,建筑领域里不久就会下什么雨。

1988 年3 月,在伦敦泰特美术馆举办了一次有关解构主义的学术研讨会。

会上观看了一些奇奇怪怪的建筑的录像。

同年6 月,纽约大都会艺术博物馆举办解构主义建筑展,展出了七名建筑师的10 件作品,引起轰动。

拉维列特公园,网络图片(侵删)美国《建筑》杂志1988 年6 月号在'编者之页'里写道:'本世纪建筑的第三趟意识形态列车就要开动了。

第一趟是现代主义建筑,第二趟是后现代主义建筑,现在开出的是解构主义建筑。

'这位编者暗示解构主义小命不长,他说:'今后几个月,赶在解构主义建筑消失之前,我们和别人还有话说。

'为什么这样说呢?看了解构主义建筑的实例,也许你也会同意他的观点,因为这类建筑太奇特、太扎眼了。

要是满大街都盖上这类东西,非把人都吓疯了不可。

当然,少量的有一些,点缀一下我们这个多彩的世界,也未尝不可。

马尔默的HSB 旋转中心马尔默市是瑞典第三大城市。

马尔默的HSB 旋转中心是一栋商住合一式的建筑物。

它的设计理念源于一个名为《扭曲的躯干》(Twisting Torso )的白色大理石片雕塑,该雕塑1999年由西班牙建筑师圣地亚哥·卡洛特拉瓦模仿扭曲的人形制作。

大楼于2001 年2 月14 日动工,工期为四年半。

2002 年3 月和8 月,该建筑分别完成地基及混凝土浇筑工程。

2005 年8 月27日,大楼正式落成。