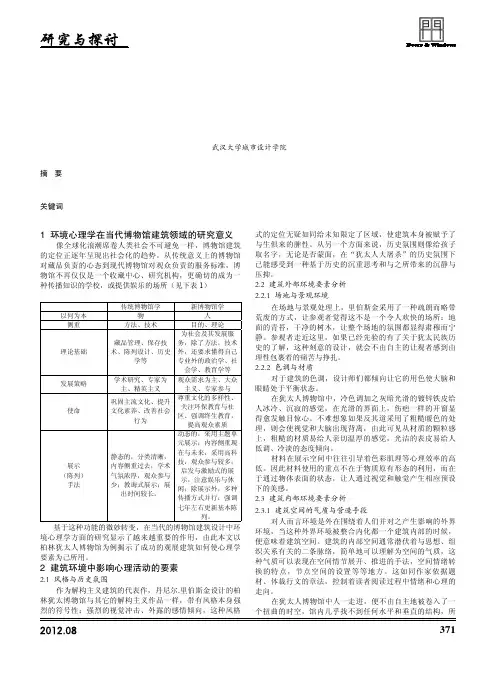

解构主义的经典作品_柏林犹太人博物馆

- 格式:pdf

- 大小:2.18 MB

- 文档页数:4

![解构主义建筑代表人物气其作品[1]](https://uimg.taocdn.com/efb9b8c50c22590102029dba.webp)

7、3 解构主义7、3、1 解构建筑概况20世纪80年代,西方建筑界又出现了一种被称为”解构主义”的新思潮。

它不仅质疑现代建筑,还对现代主义以后出现的历史主义、通俗主义的思潮持批评态度,试图建立关于建筑存在方式的全新思考。

解构主义建筑的得名,与两次重要活动有关:一次是1988年6月至8月,在纽约现代艺术博物馆举办了一个名为“解构主义建筑”的七人作品展;另一次是同年7月,在伦敦泰特美术馆举行了一个名为“建筑与艺术中的解构主义”的国际研讨会。

解构主义建筑与解构主义哲学:在思想观念上确实存在着某种关联,一些解构建筑师比较关注哲学,试图将建筑纳入更深层次的文化思考;而另一些解构建筑师则不然,他们更加关注建筑形式与空间的全新创造。

第一类建筑师:伯纳德·屈米、彼得·艾森曼、丹尼尔·里伯斯金、莱姆·库哈斯等。

第二类建筑师:扎哈·哈迪德、弗兰克·盖里、蓝天组等。

7、3、2 代表人物及其作品伯纳德·屈米:1944年出生于瑞士。

1969年毕业于苏黎世联邦工科大学,从70年代到80年代,分别在伦敦建筑联盟学院(AA)、普林斯顿大学等执教,在纽约和巴黎成立事务所,现为哥伦比亚大学建筑研究生院院长。

思想基础:德里达的解构主义哲学,福柯的后现代哲学。

代表实例:巴黎拉维莱特公园(1982-1989从“分解”到“叠合”为处理拉维莱特公园开发计划的复杂性和不定性,屈米以“分解”的观念在公园用地上建立起三个结构系统:“面”系统,以一种表层结构来表达;“线”系统,用了许多连接线条和线性构件;“点”系统,精心设计了许多小型构筑物。

“点”、“线”、“面”三个系统,还无法控制公园的整体结构。

屈米将“点”系统上的10.8m 见方的构筑物放置在一个间距为120m的方网格的交叉点上。

构筑物形式各异,但红色却是唯一的保留颜色。

在方网格有秩序地组织下,“点”系统及构筑物具有了决定整个公园结构的作用。

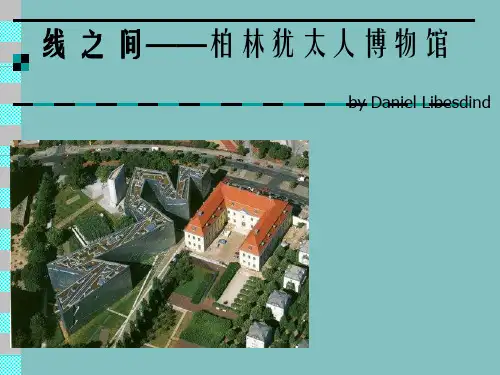

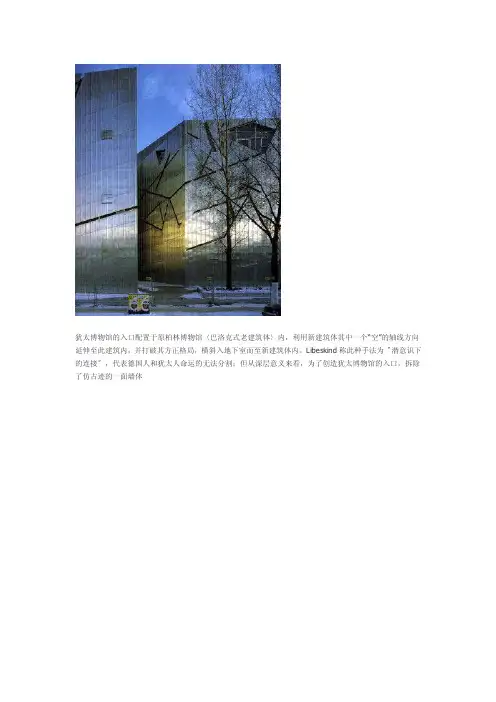

犹太博物馆的入口配置于原柏林博物馆〈巴洛克式老建筑体〉内,利用新建筑体其中一个“空”的轴线方向延伸至此建筑内,并打破其方正格局,横斜入地下室而至新建筑体内。

Libeskind称此种手法为〝潜意识下的连接〞,代表德国人和犹太人命运的无法分割;但从深层意义来看,为了创造犹太博物馆的入口,拆除了仿古迹的一面墙体此古迹是大战后依原设计重新再造的仿品,并非原迹〉,若依建筑师之意,各自赋予基地上两个独立建筑体为德国人及犹太人的象征,而使用这样一种侵略性的语言来响应象征着德国人的巴洛克式建筑体上,我个人的感觉彷佛:别人对我不仁,我亦回之不义。

尤其为了强调犹太博物馆的入口,用材质沉重的墙体作为入口的建筑语汇,这手法的疑虑,更在犹太博物馆内部使用轻快材质的对比下而加深。

三条主命运线代表三种不同的可能性,也是本设计案的主题,但参观者走完这三条命运线后,并无法在空间的体验上领略出不同的感受,倒是整个建筑体顺应着李伯斯金强烈的个人美学及设计风格,有着统一而重复的空间感,从头至尾没有平行和垂直线、倾斜的墙面、天花板嵌入的斜行灯具线、展示橱柜的不规则开口〈以上皆为解构派常用手法〉,参观者走完全程,只觉空间跳跃不停,和哀悼犹太人的省思感似乎没办法配合。

当然这是我个人在犹太博物馆的空间经验,并不足以代表其它参观者的想法,只是我很怀疑,若去除了引导员的详细解说,以及每个空间、每条路线上的昭示牌,参观者是否能够从自己寻常的空间领略知觉中去体会建筑师要说的故事?设计者利用历史背景、哲学思维或艺术化的手法来充实设计,基本上是很吸引人的,只是当建筑实体完成后,也必须要能够回归到空间上最基本的问题,那就是无需语言、文字图片的引导,直接可以体会的感觉。

建筑体曲折行进的方向,是建筑师依照一些曾在柏林住过的名人住址所决定的;即找出名人地址在柏林市地图上的位置,和博物馆所在地连系而构成方向性,这些名人的选择并没有国籍限制,可能是犹太人,也可能是德国人或者其它。

什么是解构主义?对于这个问题,德里达也会挑剔说“什么是……?”这种句法本身就有毛病,它暗示世上存在某种事物,而这事物不但能被人理解,还能被贴上不同的名称或标签。

解构主义拒绝这种僵硬的定义,它称自己是一种针对形而上学的批判,一套消解语言及其意义确定性的策略。

这些批判理论与策略包括:反逻各斯中心主义、延异、替补、互文性。

1968年,一场激进学生运动席卷整个欧美资本主义世界。

在法国,抗议运动被称为“五月风暴”,可惜它只是昙花一现、转瞬即逝。

在随之而来的郁闷年代里,激进学者难以压抑的革命激情被迫转向学术思想深层的拆解工作。

他们明知资本主义根深蒂固难以摇撼,却偏要破坏瓦解它所依赖的各种基础,从它的语言、信仰、机构、制度、直到学术规范与权力网络。

解构主义在此背景下应用而生。

为了反对形而上学、逻各斯中心、乃至一切封闭僵硬的体系,解构运动大力宣扬主体消散、意义延异、能指自由。

换言之,它强调语言和思想的自由嬉戏,哪怕这种自由仅是一曲“带着脚镣的舞蹈”。

除了它天生的叛逆品格,解构主义又是一种自相矛盾的理论。

用德里达的话说,解构主义并非一种在场,而是一种迹踪。

它难以限定,无形无踪,却又无时无处不在。

换言之,解构主义一旦被定义,或被确定是什么,它本身随之就会被解构。

解构的两大基本特征分别是开放和无终止性。

解构一句话,一个命题或一种传统信念,就是通过对其中修辞手法的分析,来破坏它所声称的哲学基础和它所依赖的等级对立。

下面我来介绍一下三位解构主义大师及其作品。

1扎哈就是一个大胆尝试建筑创新的解构派建筑师,扎哈的建筑创作思想主要有三个来源。

首先是20世纪初俄国先锋派艺术的影响;其次是她继承了她的导师库哈斯关注城市的思想;三是扎哈在建筑创作中对电脑的娴熟应用。

她的代表作品有:维特拉消防站,银河SOHO,盖达尔·阿利耶夫中心……扎哈的第一个建成作品是维特拉消防站。

建筑物与环境十分契合,动态构成的形式与消防站的性格也十分的相符。

西方现代建筑思潮智慧树知到期末考试答案章节题库2024年青岛理工大学1.风之教堂运用了“空间转换”的设计手法,长达40 m的连廊由一系列2.7 m见方的混凝土构架组成,连廊顶棚的玻璃天窗和“H”型连系梁构成了1/6圆拱状屋顶,半封闭的玻璃筒被柔和的光线所笼罩,微风乍起,连廊便成为“风的通道”。

()答案:对2.罗西的设计实践是在其设计理论指导下进行的,充满了理性主义色彩,圣·卡塔尔多公墓是典型代表作品。

()答案:对3.查尔斯·摩尔喜欢突出的设计特点,包括明亮的色彩组合,超大图形,文体的碰撞,深奥的历史设计方案的再利用,非传统材料的使用,这种特点使得他成为后现代主义建筑的主要创新者()答案:对4.1983年,矶崎新以筑波中心大厦宣告了日本后现代主义时代的到来。

()答案:对5.自1940年代以来,勒·柯布西耶的注意力主要集中在“神圣”与“住居”这两大建筑类型上,当时正在修建的朗香教堂与马赛公寓正是这两种建筑类型的代表。

()答案:对6.伦佐·皮亚诺设计的吉巴欧文化中心在处理建筑屋顶标高的时候采用顺应地形的手法在地形起伏与下降处,建筑的屋面标高随之起伏或下降,造成内部空间净高随场地标高的不同而有所不同,最终使建筑在体型上沿山脊线成曲线形横向展开,展现出对场所精神尊重的生态自然观。

()答案:对7.安藤忠雄相信构成建筑必须具备三要素:第一要素:可靠的材料,就是真材实料;第二要素:正宗完全的几何形式;最后一个因素:自然。

()答案:对8.除了罗西和格拉西,新理性主义的代表人物还有意大利的艾莫尼诺、皮亚诺和罗杰斯、德国的昂格尔斯以及瑞士的马里奥·博塔等。

()答案:错9.丹尼尔·里伯斯金1946年出生于波兰一个纳粹大屠杀幸存者的犹太人家庭,设计了解构主义的代表作品柏林犹太人博物馆。

()答案:对10.现代建筑是在本世纪20年代逐渐兴起的,它既反对折衷主义,也不同于20 世纪初欧洲“新艺术运动”时期的某些新建筑流派。

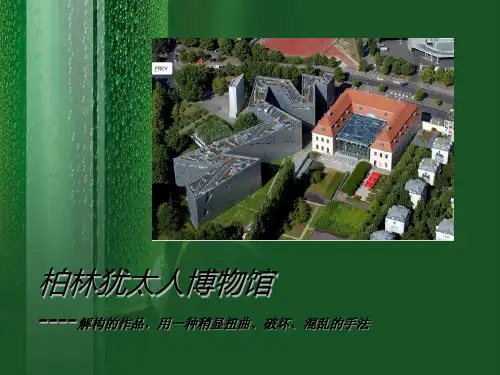

谈解构主义的代表人物丹尼尔·利伯斯金———以柏林犹太人博物馆为例王小花1许晨曦2(1.天津华夏建筑设计有限公司,天津300061;2.天津市大港建筑设计院,天津300270)【摘要】本文对解构主义建筑大师丹尼尔·利伯斯金的成名作———柏林犹太人博物馆的分析,加深了对解构主义建筑特点的认识,并得出了解构主义建筑的四点创作原则。

【关键词】解构主义;柏林犹太人博物馆争议一、解构主义建筑的提出上个世纪中期的法国,形成了一股结构主义的潮流,引起了西方各国的关注。

到了1967年法国哲学家、文艺理论家、美学家德里达提出了解构主义理论,作为法国的另一种哲学思潮出现了,他的美学是属于后结构主义美学,其理论是出于对结构主义的瓦解、反对、否定的目的而产生的一股新思潮,德里达所提出的解构主义观点就是要消解作为结构主义存在基础的“结构”概念。

70年代,西方不少先锋派建筑师开始将解构主义理论运用于建筑实践。

于是,解构建筑产生了。

二、解构主义建筑的特点解构主义最大的特点是反中心、反权威、反二元对抗、反非黑即白的理论。

德里达本人对于建筑非常感兴趣,他视建筑的目的是控制社会的沟通、交流,从广义来看,建筑的目的要控制经济。

因此,他认为新的建筑、后现代的建筑应该是要反对现代主义的垄断控制,反对现代主义的权威地位,反对把现代建筑和传统建筑对立起来的二元对抗方式。

解构主义建筑的代表人物有丹尼尔·利伯斯金,弗兰克·盖里,伯纳德·屈米,彼得·艾森曼,扎哈·哈迪特等人。

其中丹尼尔·利伯斯金由于其特殊的经历,对解构主义建筑做出了更多的诠释,下面就对其成名作柏林犹太人博物馆进行分析。

三、项目简介犹太人博物馆是附属于原柏林博物馆“巴洛克式老建筑体”的增建部分,在1989年的设计竞赛中由利伯斯金拿下,1992年11月大楼动工,1998年竣工,1999年1月向公众开放。

建筑总面积达到10000平方米,整个建筑平面呈曲折前行状,分为地下一层,地上两层。