柏林犹太博物馆分析

- 格式:ppt

- 大小:2.60 MB

- 文档页数:26

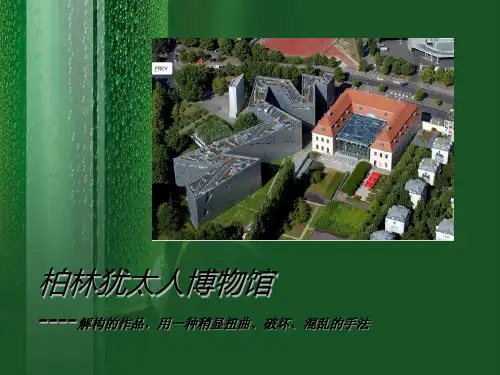

从柏林犹太博物馆分析解构主义建筑对西方建筑的影响“解构主义”是由一个法国后结构主义哲学家德里达所创立的批评学派,其流派反对结构主义的思想,所以也被称为“后结构主义”。

而在解构主义运动的历史上,对建筑设计风格上的表现尤为突出,1982年拉维列特公园,1988年限在艺术博物馆在纽约解构主义建筑展览,1989年初的卫克斯纳艺术中心等等,都为结构主义建筑先驱的代表。

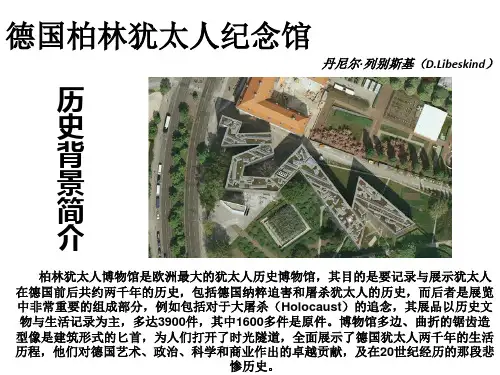

柏林犹太博物馆是一家位于德国柏林的博物馆,展示德国犹太人两千年来的历史文物与生活记录。

1933年由在柏林奥兰尼安贝格街的一个犹太教创办,5年后因纳粹政权兴起被迫关闭。

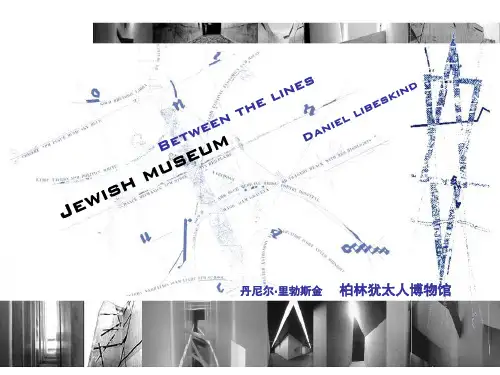

直到2001年柏林犹太博物馆才正式成为单一机构且成为独立建筑物,而其建筑师就是知名的“解构主义建筑”代表人丹尼尔·利伯斯基。

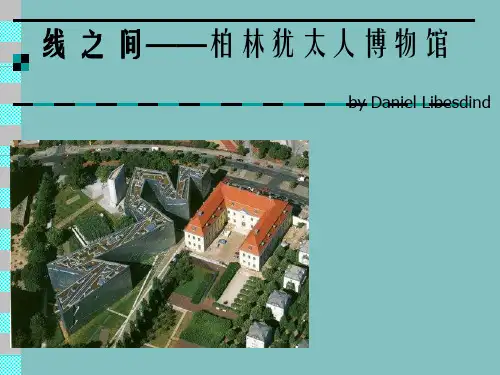

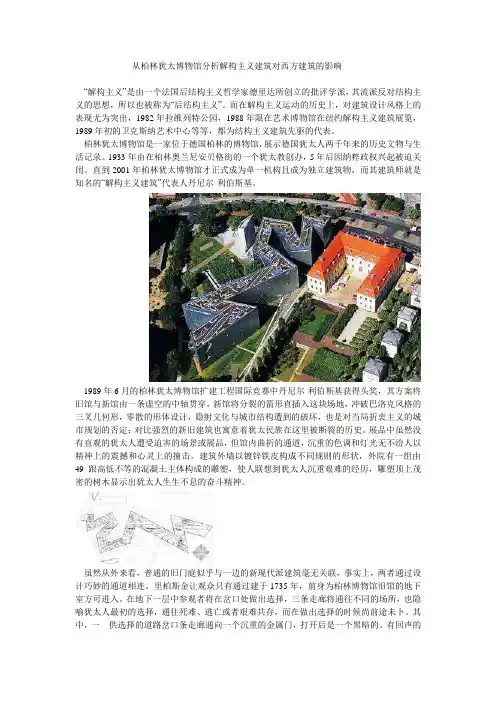

1989年6月的柏林犹太博物馆扩建工程国际竞赛中丹尼尔·利伯斯基获得头奖,其方案将旧馆与新馆由一条虚空的中轴贯穿,新馆将分裂的箭形直插入这块场地,冲破巴洛克风格的三叉几何形,零散的形体设计,隐射文化与城市结构遭到的破坏,也是对当局折衷主义的城市规划的否定;对比强烈的新旧建筑也寓意着犹太民族在这里被断裂的历史。

展品中虽然没有直观的犹太人遭受迫害的场景或展品,但馆内曲折的通道,沉重的色调和灯光无不给人以精神上的震撼和心灵上的撞击。

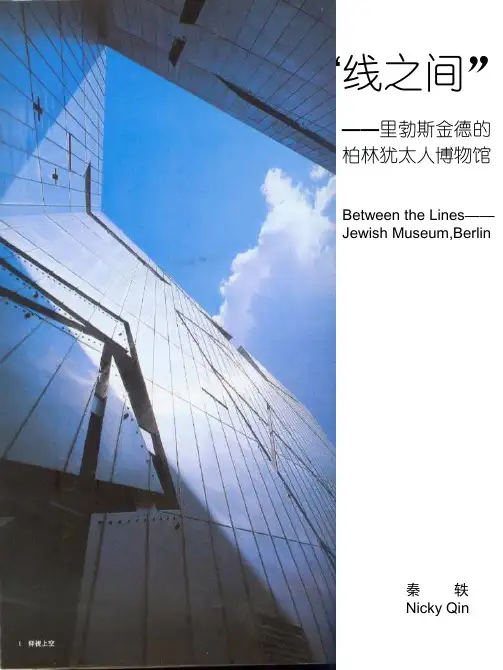

建筑外墙以镀锌铁皮构成不同规则的形状,外院有一组由49跟高低不等的混凝土主体构成的雕塑,使人联想到犹太人沉重艰难的经历,雕塑顶上茂密的树木显示出犹太人生生不息的奋斗精神。

虽然从外来看,普通的旧门庭似乎与一边的新现代派建筑毫无关联,事实上,两者通过设计巧妙的通道相连。

里柏斯金让观众只有通过建于1735年,前身为柏林博物馆旧馆的地下室方可进入。

在地下一层中参观者将在岔口处做出选择,三条走廊将通往不同的场所,也隐喻犹太人最初的选择,通往死难、逃亡或者艰难共存,而在做出选择的时候尚前途未卜。

其中,一供选择的道路岔口条走廊通向一个沉重的金属门,打开后是一个黑暗的、有回声的塔的基层,里柏斯金为塔取名“大屠杀塔”,以纪念成千上万被屠杀的人,沉重铁门,阴冷黑暗的狭长空间,微弱的光线,使参观者无不感受大屠杀受害者临终前的绝望与无助,藉由此混乱的图形表达出欧洲集体意识中最痛苦回忆之可怖。