矩形截面杆、薄壁杆的扭转

- 格式:ppt

- 大小:2.00 MB

- 文档页数:26

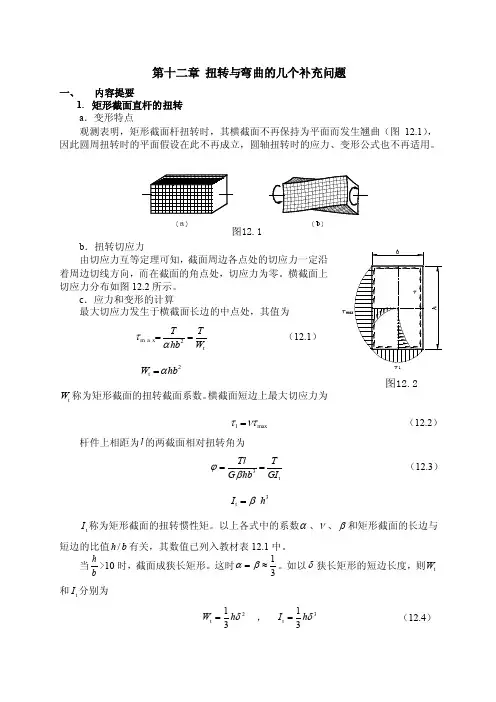

第十二章 扭转与弯曲的几个补充问题一、 内容提要1. 矩形截面直杆的扭转 ab c t W 1max τντ= (12.2)杆件上相距为l 的两截面相对扭转角为3tTl TG hb GI ϕβ== (12.3) 3t I h b β=t I 称为矩形截面的扭转惯性矩。

以上各式中的系数α、ν、β和矩形截面的长边与短边的比值/h b 有关,其数值已列入教材表12.1中。

当h b >10时,截面成狭长矩形。

这时13αβ=≈。

如以δ狭长矩形的短边长度,则tW 和t I 分别为2t 13W h δ= , 3t 13I h δ= (12.4)2.薄壁杆件的自由扭转 a . 开口薄壁杆件的自由扭转由图12.4所示,开口薄壁截面可以看成若干狭长的矩形所组成的组合截面,则截面扭转惯性矩为3t t 1113nn i i i i i I I h δ====∑∑ (12.5)组合截面的最大切应力将发生在壁最厚的矩形的长边上,其值为maxmax tT I δτ=(12.6) 对于各种型钢,由于圆角及壁厚不均匀的影响,t I 还要给予修正,其修正公式为3t 113n i i i I h ηδ==∑b .闭合薄壁杆件的自由扭转其横截面上任意一点处切应力的计算公式为02TA τδ=(12.7) 式中0A 为薄壁中线所围成的面积,δ为该点处的壁厚。

由于壁厚δ沿中线是变化的,则最大切应力应发生在壁厚最薄处,即max 0max2TA τδ=(12.8)闭合薄壁杆件上相距为l 的两截面相对扭转角为2d 4sTl sGA ϕδ=⎰(12.9)若杆件的壁厚δ不变,上式化为3.非对称弯曲情况。

纯弯曲力偶矩在xy当前讨论的纯弯曲问题,仍采用§3.8中提出的两各假设,即⑴平面假设;⑵纵向纤维间无正应力。

从而可推得在xy 平面内作用纯弯曲力偶矩z M 时,横截面上任一点的正应力为2()z y yz y z yzM I y I z I I I σ-=- (12.12)同理可得在xz 平面内作用纯弯曲力偶矩y M 时,横截面上任一点的正应力为2()y z yz y z yzM I z I y I I I σ-=- (12.13)对于一般性问题,即在包含杆件轴线得任意纵向平面内,作用一对纯弯曲力偶M 。

薄壁截面杆件的自由扭转变形能力比较刘晓红【摘要】近些年建筑行业对薄壁杆件的应用在迅猛增加,冷弯形成的各种杆件以及焊接、热轧薄壁杆件在钢结构中比比皆是.本文进行对比研究相同材料用量下工字形、T形开口薄壁截面杆和圆形、箱型、三角形闭口薄壁截面杆在自由扭转时的变形能力,分析了相同材料用量下工字形、箱形和三角形薄壁截面杆高宽比对截面扭转变形能力的影响.【期刊名称】《四川建材》【年(卷),期】2016(042)008【总页数】3页(P55-57)【关键词】薄壁截面杆件;自由扭转;扭转变形能力;高宽比【作者】刘晓红【作者单位】宁夏建设职业技术学院,宁夏银川 750021【正文语种】中文【中图分类】U442钢结构杆件在满足强度、刚度、稳定性要求的前提下,如能选择最佳截面来减少钢材损耗量、降低造价,将带来良好的经济效益和社会效益。

而薄壁结构杆件恰好具有重量轻、强度大、能充分利用材料的特点,所以各发达国家先后制定了关于薄壁结构的设计规范,我国也于1969年颁布了《弯曲薄壁型钢结构技术规范(草案)》,1975年又颁布了TJ18-75《薄壁型钢结构技术规范》,1987年颁布了GBJ18-87《冷弯薄壁型钢结构技术规范》和2002年颁布的GB5008-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》共计4个版本。

国家体育场“鸟巢”主结构和次结构均采用焊接扭曲薄壁箱型截面,对此我国专家首次在国内外提出复杂扭曲薄壁箱型构件的设计理论与工程构型方法,可见薄壁杆件应用前景广阔。

扭转是工程中较为常见的一种现象,对薄壁截面扭转性能的研究是在试验和理论分析的基础上发展起来的。

无论是开口截面还是闭合截面,根据支撑情况和加载方式的不同,扭转分为两类:自由扭转(轴向位移是自由的)和约束扭转(轴向位移受到约束)。

针对薄壁杆件自由扭转问题,鲁汉银、郭建华[1] 已经做出了相关研究,本文与其不同之处在于:①鲁汉银等的研究仅限于三种闭合截面薄壁杆件,而本文增加了两种开口截面薄壁杆件工字型截面杆[2-5]和T形截面杆的研究,五种薄壁杆件自由扭转性能形成更鲜明对比;②鲁汉银等的文章从抗扭承载力方面研究薄壁截面杆件的扭转性能,而本文从扭转变形能力方面进行研究,通过变形能力可以使薄壁截面杆件的扭转性能对比更有说服力。

圆截面杆的扭转外力与内力 || 圆杆扭转切应力与强度条件 || 圆杆扭转变形与刚度条件 || 圆杆的非弹性扭转1.外力与内力杆件扭转的受力特点是在垂直于其轴线的平面内作用有力偶(图2·2-1a),其变形特点是在任意两个截面绕轴线发生相对转动。

轴类构件常有扭转变形发生。

作用在传动轴上的外力偶矩m通常是根据轴所传递的功率N和转速n(r/min)来计算。

当N的单位为千瓦(kW)时当N的单位为马力(HP)时扭转时的内力为扭矩T,用截面法求得。

画出的内力图称为扭矩图(或T图),如图2·2-1b所示图2·2-1 圆杆的扭转2.圆杆扭转切应力与强度条件当应力不超过材料的剪切比例极限r p时,某横截面上任意C点(图2·2-2)的切应力公式为式中T——C 点所在横截面上的扭矩p——C点至圆心的距离L p——横截面对圆心的极惯性矩,见表2-2-1 等直杆扭转时的截面几何性质。

图2·2-2 切应力分布圆杆横截面上的切应力r沿半径呈线性分布,其方向垂直于半径(图2·3-2)。

模截面上的最大切应力在圆周各点上,其计算公式为等截面杆的最大切应力发生在T max截面(危险截面)的圆周各点(危险点)上。

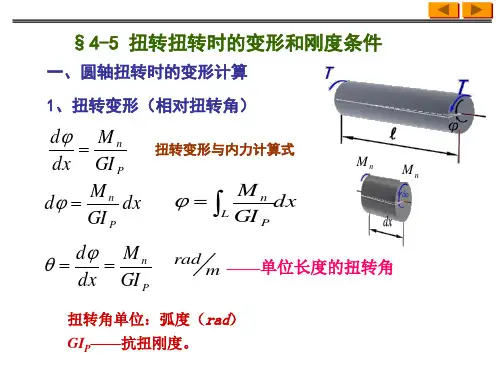

其强度条件为式中,[τ]为许用扭转切应力,与许用拉应力[σ]的关系为:[τ]=(0.5~0.6)[σ] (塑性材料)或[τ]=(0.5~0.6)[σ](脆性材料)3.圆杆扭转变形与刚度条件在比弹性范围内,圆杆在扭矩T作用下,相中为L的两截面间相对扭转角为或式中G——材料的切变模量单位扭转角公式为或式中GL p——抗扭刚度圆杆上与杆轴距离为p外(图2·2-2)的切应变r为圆杆表面处的最大切应变为式中,r——圆杆的半径等截面圆杆的最大单位扭转角,发生在T max一段内,其刚度条件为式中,[θ]为圆杆的许用单位扭转角(°)/m4.圆杆的非弹性扭转讨论圆杆扭转时切应力超过材料的比例极限并进入塑性状态的情况。

哈尔滨工业大学2018年《810弹性力学》考试大纲

一、考试要求:

1弹性力学的基本概念

2弹性力学基本理论

3弹性力学基本方程

4求解弹性力学问题的基本方法

二、考试内容:

1平面问题的基本理论

平面应力与平面应变问题;平衡微分方程;斜面上的应力,主应力;几何方程,刚体位移;物理方程;边界条件;圣维南原理;按位移求解平面问题;按应力求解平面问题;相容方程;常体力情况下的简化;应力函数。

2平面问题的求解

用直角坐标解平面问题;用极坐标解平面问题(在极坐标系下弹性力学平面问题的基本方程,应力及位移的坐标变换式;应力集中;楔体问题);逆法与半逆法;量纲分析。

3空间问题的基本理论

平衡微分方程;一点的应力状态;主应力与应力主向;几何方程;一点的形变状态;物理方程

4等直杆的扭转问题

扭转问题的基本方程;薄膜比拟;矩形截面杆的扭转;薄壁杆的扭转

5能量原理

形变势能;位移变分方程;虚功原理;最小势能原理;位移变分法;应力变分方程;应力变分法;功的互等定理┆

三、试卷结构:

a)考试时间:180分钟,满分:150分

b)题型结构

a:概念题(50分)

b:证明题(50分)

c:分析计算题(50分)

四、参考书目

《弹性力学》(上册),徐芝纶,高等教育出版社,1988文章来源:文彦考研。

第四章 扭转基本概念4_1 扭转 杆件在外力作用下,其横截面上,只有扭矩一个内力分量。

这种受力形式称为扭转。

4_2 扭矩图 表示杆件各横截面上扭矩变化规律的图形。

该图一般以杆件轴线为横轴表示横截面位置,纵轴表示扭矩大小。

并规定:任一横截面上的扭矩,其扭矩矢量(右螺旋)与横截面外法线法向一致者为正,反之为负4_3 翘曲 杆件受外力作用发生变形,在变形前后其横截面将由平面变为曲面,这种现象称截面翘曲。

(L 书p.114图3.18)4_4 自由扭转 扭转时,各截面可以自由翘曲,横截面上只有剪应力没有正应力的扭转。

4_5 剪应力互等定理 在微元体相互垂直的两个平面上,剪应力必成对存在,且数值相等,方向则共同指向或共同背离这两个平面的交线。

4_6 扭转刚度 剪切模量与极惯性矩乘积,即GI p 。

GI p 越大,扭转变形越小。

密圈螺旋弹簧:一条螺旋弹簧,当螺旋角5<α时,簧丝的横截面与弹簧轴线在同一平面内上,一般将这种弹簧称为密圈螺旋弹簧。

扭转扭矩图翘曲和自由扭转错误!未指定主题。

外力偶矩公式薄壁杆件:杆件的壁厚远小于横截面的其他两个尺寸(高和宽)。

若杆件的截面中线是一条封闭的折线或曲线,如图4-17,则称为开口薄壁杆件。

主要公式4_1 计算外力偶矩公式nNm 9549=(4—1) 式中N ——轴传递的功率,量纲为KW ;n ——轴转速,量纲为r/min; m 的量纲为牛顿·米(N ·m )。

4_2 剪切胡克定律 γτG = (4—2) 式中G ——剪切弹性模量; γ——剪应变。

4_3材料弹性常数之间关系)1(2ν+=EG (4—3)4_4 剪切弹性应变能密度 Gu 2212ττγ== (4—4)4_5 圆轴扭转时横截面剪应力ρτρpI T=(4—5) 式中ρ——横截面上待求剪应力的点到圆心的距 离;T ——横截面上扭矩;I p ——横截面对圆心的极惯性矩。

4_6 最大剪应力pW T=m a x τ (4—6) 式中W p ——扭转截面系数。