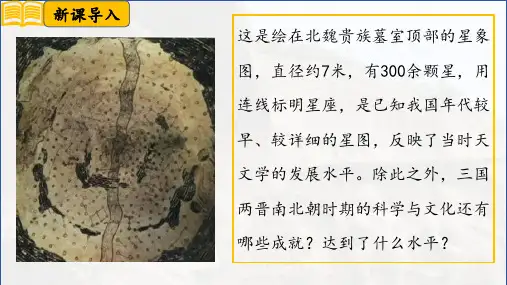

东晋南北朝画像砖共25页

- 格式:ppt

- 大小:2.39 MB

- 文档页数:25

画像砖画像砖带有模印绘画的砖,是东汉时期大型墓葬中,嵌在墓壁上用于装饰墓室、炫耀墓主身份与地位的建筑装饰材料。

画像砖的产地主要集中在四川省的成都平原地区,其他地区发现的数量和品种都较少。

有的墓葬全用画像砖装饰,有的与画像石并用,画面内容与画像石大体一致又互相补充。

画像砖多为方形、长方形。

方形砖长、宽一般在40-50匣米左右,制作较精。

长方形砖一股长50、宽30厘米,工艺较粗,图案简单。

画面的制作方法用陶模压印而成,根据内容需要施彩绘。

画像砖起源于战国时期,盛行于两汉,多在墓室中构成壁画,有的则用在宫室建筑上。

画像砖主要用木模压印然后经火烧制成,也有的是在砖上刻出纹饰。

画面的表现形式有浅浮雕、阴刻线条和凸刻线条。

有的上面还有红、绿、白等颜色。

多数画像砖为一砖一个画面,也有一砖为上下两个画面的。

画面内容非常丰富,有表现劳动生产的,如播种、收割、舂米、酿造、盐井、桑园放牧等,有描绘社会风俗的如宴乐、杂技、舞蹈等,有神话故事如西王母、月宫等,还有表现统治阶级车马出行的。

因此,它们不仅是美术作品,也是记录当时社会生产、生活的实物资料。

画像砖的形制有两种,一为边长 40cm 左右的方形,一为长 45cm 左右、宽 25cm 左右的长方形。

分布地区主要是四川,偶见于河南等地。

汉画像砖是一种表面有模印、彩绘或雕刻图像的建筑用砖,它形制多样、图案精彩、主题丰富,深刻反映了汉代的社会风情和审美风格,是中国美术发展史上的一座里程碑。

从上个世纪60年代开始,许多汉画像砖陆续在中原一带出现,这些砖上绘有阙楼桥梁、车骑仪仗、舞乐百戏、祥瑞异兽、神话典故、奇葩异卉等,内容珍奇,画技古朴,成为研究我国汉代特别是东汉时期政治、经济、文化、民俗的宝贵文物。

若干年来,画像砖一直为学界、艺界、藏界所珍视,许多硕儒名士收罗品题,殊为雅事,汉画像拓片也成为一纸难求的“宝物”。

贵妇出游画像砖的产生早于画像石,战国晚期至西汉中期是画像砖艺术的滥觞期。

中国绘画简史之一:魏晋南北朝名家名画赏析魏晋南北朝名家名画赏析中国绘画简史之一(精图)中华文明源远流长,博大精深。

中国绘画则是文化百花苑中的一棵奇葩,并随着时光流转彰显华贵。

在初赏中国十大传世名画之余,本文拟以中国绘画发展简史为主线,通过追溯名画创作背景,了解画家简历与创作风格,领悟历史变迁与名家励志故事,以提高艺术赏析能力和美学情趣。

史前及魏晋南北朝绘画中国绘画史起源于新石器时代,距今至少有七千余年历史。

最初绘画是在陶器、地面和岩壁上,并伴随着人类生活方式的改变,墙壁画、绢画和纸画日渐兴盛,使用的工具也转向了毛笔、墨和天然矿物质颜料。

两千多年前,战国无名画家作品《龙凤仕女图》和《人物御龙图》,则是我国保存下来最早的帛画。

唐代张彦远在他的开创性著作《历代名画记》中指出,史前象形文字是书写与绘画的统一,图形与文字的脱离才使得绘画成为一门专门艺术,探讨绘画技巧则晚至秦汉才开始。

魏晋时名家的出现,标志着绘画臻于成熟。

三国魏晋南北朝是中国历史上一个统一而分裂的时代,时局纷乱和社会动荡造成经济普遍衰退,但此时统治阶层早已被儒家思想所左右,民间风气也随之俯仰。

同时,佛教的传播成为社会各个阶层的迫切需要,绘画艺术随之也发生了强烈变化。

自曹不兴创立佛画后,他的弟子卫协又有所创新发展,并使本来简略明晰的绘画变得繁复起来。

这一时期的绘画特点主要体现为政教服务,即“是知存乎鉴戒者图画也”,为此人物画(包括佛教人物画)和走兽画大行其道,得到了长足发展,南方出现了顾恺之、陆探微和张僧繇“六朝三杰”等著名画家,北方出现了杨子华、曹仲达和田僧亮诸多大家。

这一时期最具代表性的画作为顾恺之人物故事画《洛神赋图》,而画中山水只是作为衬景,山水画逐步独立直到南北朝后期才趋于完成。

杰出画家及主要作品顾恺之(348-409)字长康,小字虎头,晋陵无锡(今江苏无锡)人。

顾恺之博学有才气,工诗赋、书法,尤善绘画。

精于人像、佛像、禽兽、山水等,时人称之为三绝:画绝、文绝和痴绝。

魏晋南北朝时期的绘画魏晋南北朝从事绘画⼯作的主⼒仍然是⼯匠,但史书缺乏记载,⽆从查考。

⽂⼈中乃⾄帝王从事绘画者,画史记载不下⼏⼗⼈。

三国始帝王将相善画,表明绘画⾝价已不同于以前。

其中吴曹不兴在绘画史上最为知名。

两晋画家⼤增,晋明帝司马绍善画佛像。

西晋画家最有名者当推卫协,葛洪称之为“画圣”,其主要贡献在于创⽴了时代新风,“古画皆略,⾄协始精”。

东晋王?、王羲之、王献之三代,皆善书画,是⾃觉地将书画⽂结合在⼀起的书画家,王⽒的理论与实践对⽂⼈画的发展⽆疑具有深远的影响。

⼀、主要画家及其作品 戴逵(?-396年),字安道,谯郡铚(今安徽亳县)⼈,后移居会稽剡县(今浙江嵊县)。

聪明博学,好谈论,善属⽂,能⿎琴,⼯书画,精雕刻,巧艺靡不毕⼯,堪称⽂艺全才。

戴逵特长于铸造和雕刻佛像,是最早创造使⽤夹纻漆塑像的艺术家,还是有名的⼈物画家和⼭⽔画家。

戴逵的理论,为以后王微、宗炳、谢灵运等⼈继承,成为⼭⽔画创作的指导思想。

戴逵之⼦戴勃、戴顒,也是知名的画家和雕塑家。

南北朝绘画以南朝为盛,画家地位亦较⾼,南朝画家中名声最著者为陆探微,陆探微特善肖像画,其⽤笔“笔迹劲利,如锥⼑焉,似觉⽣动”。

与顾恺之、张僧繇齐名。

宗炳(372-433年),字少⽂,南阳涅阳(今河南镇平县)⼈,著名⼭⽔画家和书法家。

终⽣隐居,不乐为官。

好⼭⽔,爱远游,妙善琴书,精于⾔理,所著《画⼭⽔序》是中国绘画史上最早的⼭⽔画理论⽂章,影响深远。

这篇画论提出了⼀些很重要的理论问题:⾸先,他提出了哲学与艺术殊途同归说:“圣⼈以神法道⽽贤者通,⼭⽔以形媚道⽽仁者乐”,都是为了净化⼈的⼼灵,“澄怀观道”;第⼆,⾸次明确提出⼭⽔画透视原理的运⽤:“竖画三⼨,当千仞之⾼;横墨数尺,体百⾥之远”;第三,强调艺术对⾃然加⼯提炼;第四,把“畅神”即陶冶情操的作⽤视为⼭⽔画的⾸要功能:“神之所畅,孰有先焉”。

王微(414-453年),字景⽞,⼭东琅琊临沂⼈。

少好学,⽆不通览,善属⽂,能书画,解⾳律、医⽅、阴阳术数。

第04讲三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融(练)1.(2023·北京延庆·统考一模)如图反映了自东汉至西晋末年,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙的情况。

唐刘知几《史通·邑里》记载:“异哉!晋氏之有天下也,自洛阳荡覆,衣冠南渡,江左侨立州县,不存桑梓。

”“衣冠南渡”的原因是()西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图①气候恶劣,北方少数民族难以生存②北方战乱,中原地区多数家园被毁③北人南迁,有利于农耕文明的发展④衣冠南渡,保存中原儒家传统文化A.①②B.①③C.②③D.③④【答案】A【详解】本题是组合类选择题。

据本题时间信息可知准确的时空是:东汉至西晋末年。

根据材料“西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙”,结合所学可知,西北边陲地区位于内陆高纬度地区,气候恶劣,北方少数民族难以生存;根据材料“洛阳荡覆”,可归纳为北方战乱,中原地区多数家园被毁,①②符合题意,A项正确;“北人南迁,有利于农耕文明的发展”和“‘衣冠南渡’,保存中原儒家传统文化”属于“衣冠南渡”的影响,而非原因,③④不符合题意,排除BCD项。

故选A项。

2.(2023·湖南长沙·校考模拟预测)《丧服》本属于《仪礼》中的一篇,东晋时成为显学,南迁士族依丧服就可以辨识门第品流和血缘亲疏。

他们还对朝廷的礼乐、舆服、仪注等所谓“衣冠文物”极为重视。

当时的大诗人孙绰曾说“由礼则雅,不由礼则夷”。

这一现象源于()A.儒学受到佛道挑战B.南北方文化的交流与融合C.门阀士族日益衰落D.东晋维护正统的文化需要【答案】D【详解】本题是单类型单项选择题。

据本题主题干的设问词,可知这是原因题。

据本题时间信息可知准确时空是魏晋时期的中国。

据材料“由礼则雅,不由礼则夷”并结合所学可知东晋南北朝时期,各政权之间为了争夺中华正统地位,纷纷采取措施树立自身的正统观,东晋则利用礼仪规范树立自己的正统地位,D项正确;东晋时期玄学盛行,所以东晋重视礼仪,不是为了解决佛道对儒学的挑战问题,排除A项;南北方文化交流不是东晋“极为重视礼仪”的主要原因,排除B项;东晋时期门阀政治达到巅峰,排除C项。

专题02 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融【基础过关】1.(2023·北京怀柔区三模·3)三国两晋南北朝包括三国、西晋、东晋十六国、南北朝几个阶段,下列选项符合三国两晋南北朝时期历史特征的是()①战火连绵,政局动荡,社会经济在曲折中仍有发展②数百年分裂局面是由于中央对地方的控制严重削弱③汉族与内迁边疆民族在冲突与交往中逐步走向交融④南方的开发初见成效,文化领域也有不少重要成果A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④【答案】C【解析】三国两晋南北朝除西晋外都处于分裂状态,政权更迭频繁,战火连绵,政局动荡,但各统治者为了巩固壮大自己的统治,努力发展经济,社会经济在曲折中仍有发展,故①正确;三国两晋南北朝数百年分裂局面是由于东汉以来豪强地主势力的发展,而中央对地方的控制严重削弱是唐中期安史之乱后的典型特征,故②错误;汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了统一多民族封建国家的发展,故③正确;从西晋末年起,北民南迁,带去了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源,促进了江南的开发;魏晋南北朝的文学艺术成就突出,文学发展(建安文学、陶渊明的田园诗、南北朝民歌),书法(“书圣”王羲之)、绘画(顾恺之)等大放异彩,故④正确;选择C项符合题意。

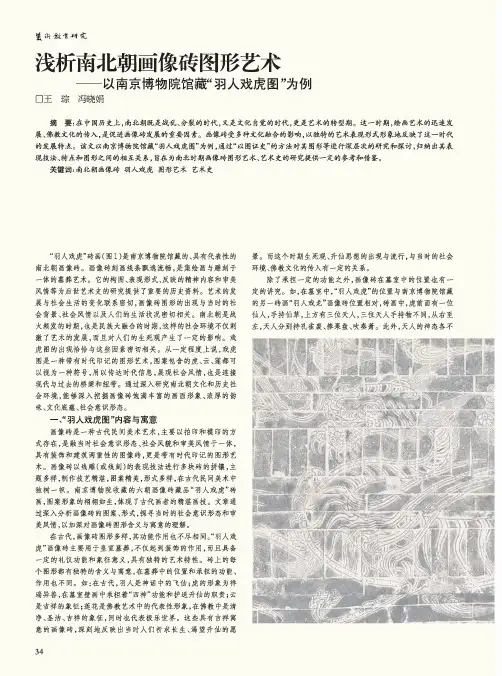

2.(2023·山东淄博三模·3)图1为魏晋时期的画像砖,画像砖上的人物用一个叉状的工具穿肉并进行炙烤。

据记载,“炙”本是游牧民族烹饪肉类的方法,魏晋时期,“中国尚之,贵人富室,必畜其器,吉享嘉宾,皆以为先”。

这说明当时()图1A.华夏认同观念加强B.游牧民族借鉴中原习俗C.民族交融不断发展D.民众饮食结构发生改变【答案】C【解析】据题干内容可知,在魏晋时期,中原地区的富贵之家在祭祀或者宴请之时,都采用“炙”这种烹饪肉类的方法,而“炙”本来是游牧民族烹饪肉类的方法,说明这一时期民族交融的程度不断加深,故选C项;题干内容述及的着重点是“炙”这种烹饪肉类的方法被汉族人所使用,这与华夏认同观念无关,并且,华夏认同观念一般指的是其他少数民族认同中原汉族地区的文化,排除A项;据题干内容可知,其所述史实是中原地区的汉族借鉴了游牧民族的习俗,排除B项;题干内容述及的是中原地区的汉族富贵之家使用北方游牧民族“炙”这种烹饪肉类的方法,并没有涉及饮食结构问题,排除D 项。