中国美院象山校区ji建筑浅析

- 格式:doc

- 大小:13.16 MB

- 文档页数:10

中国曲面屋顶建筑例子

以下是一些中国曲面屋顶建筑的例子:

1.济南广智院一角卷棚顶又称元宝脊,屋面双坡相交处无明显正脊,而是做

成弧形曲面。

多用于园林建筑中,如颐和园中的谐趣园,屋顶的形式全部为卷棚顶。

在宫殿建筑中,太监、佣人等居住的边房,多为此顶。

从歇山顶、悬山顶、硬山顶衍生出卷棚顶。

2.杭州楼外楼(卷棚歇山顶),卷棚悬山式屋顶,颐和园文昌院(卷棚悬山式),

卷棚式硬山顶。

3.富阳东梓关回迁民居,该项目位于杭州富阳,为乡村的回迁房,不规则的

曲屋面剖屋顶包裹较小的体量,颇有水墨江南的意境。

4.中国美院象山校区,位于中国美院象山校区内,周边自然环境良好。

其特

点有三:使用不规则曲屋面剖屋顶包裹整个建筑体量,立面只做简单装饰;

同范增艺术馆一样也是坐落于水面之上,不规则曲屋面的覆盖包裹也使得建筑具有山水意境;用规则曲屋面剖屋定统一整个建筑形体之后只需简单在体量上做减法从而形成良好的半室外观景空间。

5.三合宅,位于自然环境优美的山上。

其特点如下:前后两层不规则曲屋面

剖屋顶的错落排列,形成对群山的抽象;立面不做过多装饰,简单开窗,山墙面虽做镂空处理但没有破坏统一的建筑形体;建筑实际是内聚的,两栋建筑围绕中间的院落展开,并通过不规则曲屋面剖屋顶进行统一。

这些例子展示了中国曲面屋顶建筑的多样性和独特的美学价值。

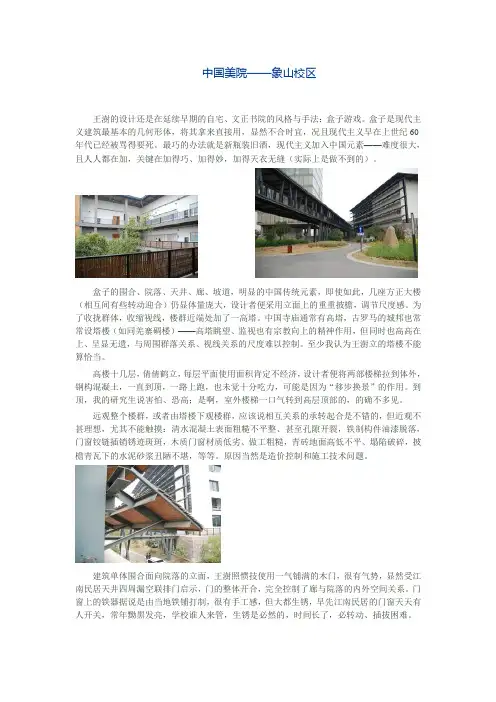

中国美院——象山校区王澍的设计还是在延续早期的自宅、文正书院的风格与手法:盒子游戏。

盒子是现代主义建筑最基本的几何形体,将其拿来直接用,显然不合时宜,况且现代主义早在上世纪60年代已经被骂得要死。

最巧的办法就是新瓶装旧酒,现代主义加入中国元素——难度很大,且人人都在加,关键在加得巧、加得妙,加得天衣无缝(实际上是做不到的)。

盒子的围合、院落、天井、廊、坡道,明显的中国传统元素,即使如此,几座方正大楼(相互间有些转动迎合)仍显体量庞大,设计者便采用立面上的重重披檐,调节尺度感。

为了收拢群体,收缩视线,楼群近端处加了一高塔。

中国寺庙通常有高塔,古罗马的城邦也常常设塔楼(如同羌寨碉楼)——高塔眺望、监视也有宗教向上的精神作用,但同时也高高在上、呈显无遗,与周围群落关系、视线关系的尺度难以控制。

至少我认为王澍立的塔楼不能算恰当。

高楼十几层,倩倩鹤立,每层平面使用面积肯定不经济,设计者便将两部楼梯拉到体外,钢构混凝土,一直到顶,一路上跑,也未觉十分吃力,可能是因为“移步换景”的作用。

到顶,我的研究生说害怕、恐高;是啊,室外楼梯一口气转到高层顶部的,的确不多见。

远观整个楼群,或者由塔楼下观楼群,应该说相互关系的承转起合是不错的,但近观不甚理想,尤其不能触摸:清水混凝土表面粗糙不平整、甚至孔隙开裂,铁制构件油漆脱落,门窗铰链插销锈迹斑斑,木质门窗材质低劣、做工粗糙,青砖地面高低不平、塌陷破碎,披檐青瓦下的水泥砂浆丑陋不堪,等等。

原因当然是造价控制和施工技术问题。

建筑单体围合面向院落的立面,王澍照惯技使用一气铺满的木门,很有气势,显然受江南民居天井四周漏空联排门启示,门的整体开合,完全控制了廊与院落的内外空间关系。

门窗上的铁器据说是由当地铁铺打制,很有手工感,但大都生锈,早先江南民居的门窗天天有人开关,常年黝黑发亮,学校谁人来管,生锈是必然的,时间长了,必转动、插拔困难。

长长钢廊直插象山,大有破自然地形之势,但不知为何廊内多处设置倾斜交叉钢柱,既遮挡视线又碍走道,是否有调节直廊通览的作用?想法来自早先木构水上栈道架设手法?还是来自解构的思想?不得而知。

中国美术学院象山校区空间环境建构解析

中国美术学院象山校区空间环境建构解析

姜鑫蓝(浙江理工大学艺术与设计学院 310000)

【摘要】摘要:在国家现代化进程中,现代建筑逐渐成为主流,忽视传统建筑的价值。

传统建筑文化则是几千年历史的积淀,呈现出多维度的审美特征。

现代建筑设计借鉴传统文化来重构具有地域性特色的空间环境有着非比寻常的意义。

王澍、隈研吾获得的普利兹克奖,则是世界对两位设计师的设计作品及理念的认可,基于此背景下,探索中国美术学院的建筑空间、室内空间、环境空间的构成,并对空间进行解析,以帮助自己更好的学习建筑空间。

【期刊名称】《大众文艺》

【年(卷),期】2019(000)021

【总页数】2

【关键词】空间;材料;环境;建筑

一、中国美术学院象山校区环境空间

1.整体布局

中国美术学院象山校区营造自然的校园环境和注重生态的保护,创造一个融合建筑、景观、生态为一体的校园总布局。

千亩之地竟有三位普利兹克建筑奖得主设计的建筑,王澍设计的校园、隈研吾设计的民艺博物馆、西扎设计的国际设计博物馆。

所以,此行的目的主要是学习象山校区的建筑空间、室内空间、环境空间三个方面。

象山校区的美院集学习、生活、景观于一体,可以说是一种复合型生活模式。

象山校区原是一片农田,王澍在设计时仍保留部分农田,种上农作物,亲近自然,展现田园风光。

美院象山校区与其他高校整体环境空间不同,中国大多数。

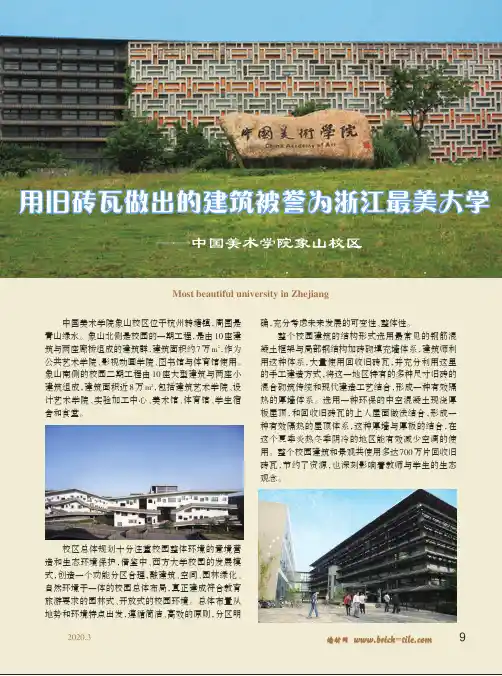

2020.3墙材网用旧砖瓦做出的建筑被誉为浙江最美大学——中国美术学院象山校区中国美术学院象山校区位于杭州转塘镇,周围是青山绿水。

象山北侧是校园的一期工程,是由10座建筑与两座廊桥组成的建筑群,建筑面积约7万m 2,作为公共艺术学院、影视动画学院、图书馆与体育馆使用。

象山南侧的校园二期工程由10座大型建筑与两座小建筑组成,建筑面积近8万m 2,包括建筑艺术学院、设计艺术学院、实验加工中心、美术馆、体育馆、学生宿舍和食堂。

校区总体规划十分注重校园整体环境的意境营造和生态环境保护,借鉴中、西方大学校园的发展模式,创造一个功能分区合理,融建筑、空间、园林绿化、自然环境于一体的校园总体布局,真正建成符合教育旅游要求的园林式、开放式的校园环境。

总体布置从地势和环境特点出发,遵循简洁、高效的原则,分区明确,充分考虑未来发展的可变性、整体性。

整个校园建筑的结构形式选用最常见的钢筋混凝土框架与局部钢结构加砖砌填充墙体系,建筑师利用这种体系,大量使用回收旧砖瓦,并充分利用这里的手工建造方式,将这一地区特有的多种尺寸旧砖的混合砌筑传统和现代建造工艺结合,形成一种有效隔热的厚墙体系。

选用一种环保的中空混凝土现浇厚板屋顶,和回收旧砖瓦的上人屋面做法结合,形成一种有效隔热的屋顶体系,这种厚墙与厚板的结合,在这个夏季炎热冬季阴冷的地区能有效减少空调的使用。

整个校园建筑和景观共使用多达700万片回收旧砖瓦,节约了资源,也深刻影响着教师与学生的生态观念。

Most beautiful university in Zhejiang9墙材网2020.3名哲学家陈嘉映曾这样赞美:“是国内大学里少有的,能让师生咖啡馆小酌、秉烛神游度夜,而毫无作息表压力的校园。

”中国美术学院象山校区地处杭州转塘镇,是由王澍设计而成。

这位普利兹克建筑奖首位中国籍的设计师,极为推崇唐宋的绘画和音乐,同时,当年为了遵循“再回收利用”的原则,从浙江省收集了超过700万片不同年代的旧砖瓦,用于象山校区的建设。

中国美院象山校区王澍先生的设计原则中国美院象山校区王澍先生的设计原则1.引言设计是一门将艺术与实用性相结合的独特学科,而中国美术学院象山校区的设计则是中国当代建筑界的一颗璀璨明珠。

在这篇文章中,我们将探讨中国美院象山校区的设计原则以及背后的理念与思考。

2.背景介绍China Academy of Art, commonly known as CAA, is one of the leading art institutions in China. Its Xiangshan Campus, designed by the renowned architect Wang Shu, is a masterpiece that showcases his unique design principles. Wang Shu is the recipient of the Pritzker Architecture Prize, which is considered the Nobel Prize of architecture. His design philosophy emphasizes the integration of tradition and innovation, as well as the harmonious coexistence between architecture and nature.3.主题一:传承与创新中国美院象山校区的设计原则之一是传承与创新。

王澍先生在设计中注重传统建筑文化的传承,同时也融入了现代化的创新元素。

此举既尊重了中国传统文化,又展示了现代建筑的风格和技术。

该校区的建筑采用了传统的砖木结构,同时结合了现代材料和技术,创造出独特而又富有魅力的建筑风貌。

王澍先生强调传统建筑文化的重要性,认为通过传承和发扬传统,才能找到建筑创新的源泉。

4.主题二:与自然的融合中国美院象山校区的设计原则之二是与自然的融合。

浅谈建筑立面的肌理与层次摘要:随着现代建筑的兴起,城市中建筑的高度越来越高,我们行走在城市的街道中,展现在我们面前的也主要是建筑的立面。

建筑的外在形象主要反映在立面上,立面造型直接决定了建筑的性格。

而在影响立面造型的诸多因素中,肌理与层次无疑是至关重要的方面。

关键词:建筑立面肌理层次设计建筑立面的设计就是建筑造型的一个关键部分。

如果说建筑的平面就是“不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”那么建筑的立面则可以看成就是“横看成岭两端成峰,远近多寡各相同。

”一个不好的建筑立面能并使建筑存有一个不好的形象,能为我们的街道与生活平添更多积极主动的表情。

随着现代建筑的兴起,城市中建筑的高度越来越高,我们行走在城市的街道中,展现在我们面前的也主要是建筑的立面。

建筑的外在形象主要反映在立面上,立面造型直接决定了建筑的性格。

而在影响立面造型的诸多因素中,肌理与层次无疑是至关重要的一个方面。

尤其是在高层建筑中,由于建筑高度所导致的结构限制,建筑立面在空间造型上难以有较大的突破,这时塑造建筑立面的任务便主要落在了立面的分割元素上。

如窗、柱、墙体分割线等等。

而正是这些元素构成了建筑立面的肌理与层次。

下面我将从几个方面谈一谈关于建筑立面肌理与层次设计的一些观点。

1.建筑立面肌理与层次的形成元素。

1.1点元素点,在几何概念中是没有大小的标记,而在建筑中,我们可以将一些抽象的构件对数的归纳为点。

例如建筑公面上的点状色块,在远距离看看建筑时建筑的方形窗,堆放原产的灯饰等等。

这些点要素多以成组的形式发生。

建筑公面上单个的点要素对人的视觉影像较小,而成组的点要素则能够构成较为强悍的视觉场。

点的排序能构成较为平衡的表面肌理,也能通过具有方向性的女团,构成富于韵律的动态画法。

如下图为合肥工业大学学生公寓的夜景立面。

在距离足够多离的情况下,建筑的方形窗可以抽象化为轨域的点状元素。

相同方形窗木曾军面上的排序给建筑立面以表情。

11.2线要素线是由点的定向移动形成的,所以在建筑中,无论是连续的条状构件还是带有间距的连续点状构件都能够看做是线的要素。

由文人画边界看中国美院象山校区借景设计借景,是中国传统空间设计的常用手法。

中国美术学院象山校区是近几年涌现出来的众多具有传统韵味建筑设计的重要案例之一。

在本文中,作者将以中国传统绘画中的“边界”为中介,重点探讨借景手法是如何在象山校区的设计中得到实现,并进一步探讨其对建筑空间产生的影响。

关键词:边界借景象山校区传统韵味空间引子对王澍设计的中国美院象山校区产生兴趣,肇始于2005年在《时代建筑》上读到的他的文章《那一天》。

能在满载理论与术语的专业杂志上读到这样一片至情至性而又不乏理性的文字,确实是一件美妙的事情。

从那时起,我便将王澍划归为具有鲜明文人气质的建筑师一类。

后来又知道了他深谙中国传统书画艺术。

我想,从传统书画艺术入手应该是解读其建筑设计的一条捷径吧。

一关于文人画的“边界”文人画是中国传统艺术宝库中的独特遗产。

它上承画家多彩纷呈的内心世界,下接具体而微的形态结构。

对建筑学来说,可资借为探讨中国传统空间观的理想文本。

在本文中,笔者仅讨论文人画中的“边界”。

所谓“边界”,就是画家所能感受到的世界范围在纸面上的反应。

在实际生活中,我们常说到的类似的名词是“取景框”。

不同的是,后者囿于物理极限,无法任由感性世界恣意流淌,且往往会“框”死边界的形状,也变削弱了边界对于内容的影响。

文人画中的“边界”问题,在建筑学领域业有人进行过研究,典型的如北京大学王欣的硕士论文《山水画与篆刻的边界问题对园林中墙垣与建筑关系的设计启示》。

在论文中,作者将边界与表达对象的关系分为三类:1.对象对边界的漠视是指山水画中“对象与边界的关系比较拘谨,边界的作用并不明显,或者作为静态的‘画框’,或者作为取景的‘裁切线’”。

[ 王欣,《山水画与篆刻的边界问题对园林中墙垣与建筑关系的设计启示》,P14,北京大学硕士研究生学位论文,2005]同时在构图中,画面还隐藏着一条“中心法线”,“画面空间力图保持一个均衡稳定的关系,维持中规中矩的经典场景”。

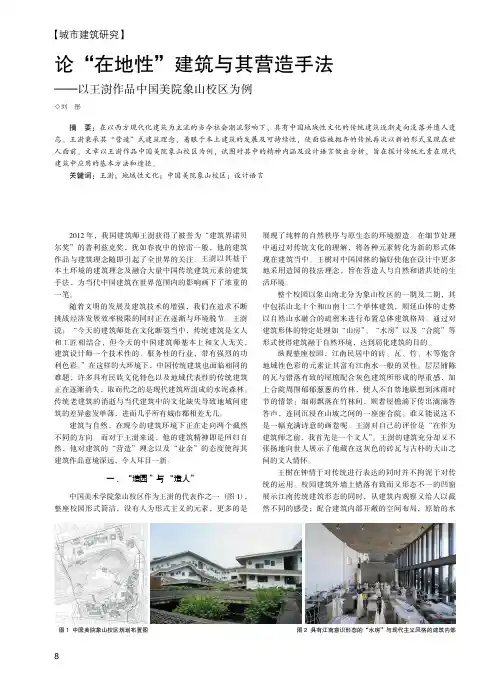

【城市建筑研究】2012年,我国建筑师王澍获得了被誉为“建筑界诺贝尔奖”的普利兹克奖,犹如春夜中的惊雷一般,他的建筑作品与建筑理念随即引起了全世界的关注。

王澍以其基于本土环境的建筑理念及融合大量中国传统建筑元素的建筑手法,为当代中国建筑在世界范围内的影响画下了浓重的一笔。

随着文明的发展及建筑技术的增强,我们在追求不断挑战经济发展效率极限的同时正在逐渐与环境脱节。

王澍说:“今天的建筑师处在文化断裂当中,传统建筑是文人和工匠相结合,但今天的中国建筑师基本上和文人无关,建筑设计师一个技术性的、服务性的行业,带有强烈的功利色彩。

”在这样的大环境下,中国传统建筑也面临相同的难题,许多具有民族文化特色以及地域代表性的传统建筑正在逐渐消失,取而代之的是现代建筑所组成的水泥森林。

传统老建筑的消逝与当代建筑中的文化缺失导致地域间建筑的差异愈发单薄,进而几乎所有城市都相差无几。

建筑与自然,在现今的建筑环境下正在走向两个截然不同的方向。

而对于王澍来说,他的建筑精神即是回归自然,他对建筑的“营造”理念以及“业余”的态度使得其建筑作品意境深远,令人耳目一新。

一、“造园”与“造人”中国美术学院象山校区作为王澍的代表作之一(图1),整座校园形式简洁,没有人为形式主义的元素,更多的是展现了纯粹的自然秩序与原生态的环境塑造。

在细节处理中通过对传统文化的理解,将各种元素转化为新的形式体现在建筑当中。

王樹对中国园林的偏好使他在设计中更多地采用造园的技法理念,旨在营造人与自然和谐共处的生活环境。

整个校园以象山南北分为象山校区的一期及二期,其中包括山北十个和山南十二个单体建筑,顺延山体的走势以自然山水融合的疏密来进行布置总体建筑格局。

通过对建筑形体的特定处理如“山房”、“水房”以及“合院”等形式使得建筑融于自然环境,达到弱化建筑的目的。

纵观整座校园,江南民居中的砖、瓦、竹、木等饱含地域性色彩的元素让其富有江南水一般的灵性。

层层铺陈的瓦与错落有致的屋檐配合灰色建筑所形成的厚重感,加上合院周围郁郁葱葱的竹林,使人不自禁地联想到沐雨时节的情景:细雨飘落在竹林间,顺着屋檐淌下传出滴滴答答声,连同沉浸在山坡之间的一座座合院。

中国美术学院象山校区建筑分析1. 简介中国美术学院象山校区位于浙江省宁波市象山县的一个小岛上,坐落在长江三角洲和宁波市之间。

该校区是中国美术学院的第二个校区,占地面积约200亩。

象山校区的建筑风格独特,融合了当地传统的建筑特色和现代艺术元素。

2. 总体规划象山校区的总体规划设计采用了“树林-街巷-庭院”三个主要元素。

校区的建筑布局以大树和绿色草坪为主,形成了一个独特的艺术氛围。

校区内的道路和街巷错落有致,增加了校区的活力和交流空间。

同时,庭院的设计也考虑到了师生的休闲需求,设置了休息区和健身设施。

3. 主要建筑3.1 教学楼象山校区的教学楼设计简洁大方,采用了现代主义的建筑风格。

教学楼的外墙采用了玻璃幕墙,增加了建筑的采光和通风效果。

教学楼主要包括教室、实验室、工作室等功能区域,满足了学生学习和创作的需求。

3.2 画廊校区内的画廊是展示学生作品的重要场所。

画廊的设计简约而不失格调,采用了白色和木色的调配,凸显了作品的艺术性。

画廊内还设置了专业的展览灯光,使作品更加鲜明。

3.3 图书馆象山校区的图书馆是一个现代化的学术资源中心。

图书馆的外观宛如一本打开的书,寓意着知识的开放和拓展。

图书馆内部设有阅览区、自习区、电子阅览室等功能区域,为师生提供良好的学习环境和丰富的图书资源。

3.4 学生公寓学生公寓是学生们生活和休息的地方。

象山校区的学生公寓建筑外观简洁大方,内部布局合理。

学生公寓内设有宿舍、厨房、洗浴等设施,为学生们提供舒适的生活环境。

4. 设施配套4.1 运动场象山校区的运动场地坪铺设了人工草皮,设有足球场、篮球场等多个运动区域,为师生提供了丰富的体育锻炼场所。

4.2 食堂象山校区的食堂设有多个餐厅,提供丰富多样的菜品选择。

食堂采用开放式厨房设计,学生可以清晰地看到食品的加工过程,增加了食品的安全性和可靠性。

4.3 会议中心校区内的会议中心是校内会议和活动的重要场所。

会议中心设有多个会议室,配备了现代化的音视频设备,满足了会议和活动的需求。

我国美院象山校区王澍先生的设计原则一、引言我国美术学院象山校区是我国美术学院的一个分校区,位于杭州市西湖区的西湖景区附近。

该校区以其独特的建筑设计风格而闻名,这些建筑都是由著名建筑师王澍先生所设计。

王澍先生是我国著名的建筑设计师,他的设计理念和原则对我国现代建筑界产生了深远的影响。

二、浅谈王澍先生的设计原则王澍先生的设计原则包括简约、生态、传统与现代的融合,以及对场地、文化和历史的尊重。

他在设计我国美院象山校区时,深度挖掘了校区所在地的历史文化特点,并结合了现代建筑技术,将简约与生态融为一体,构建出独具特色的建筑群。

他的设计原则充分体现了对我国传统建筑文化的尊重和创新。

三、深入探讨王澍先生的设计原则1. 简约王澍先生的建筑作品以简约著称,他善于用简洁的线条和几何形状来表达建筑的美感。

在我国美院象山校区的设计中,他运用了简洁而不失美感的设计语言,让建筑更加与自然环境融为一体,简约而不简单,给人一种平和、和谐的感觉。

2. 生态王澍先生注重建筑与环境的融合与共生,他在设计中充分考虑了校区所在地的自然环境和生态特点,尊重了原生植被和地形地貌,力求保持建筑与自然的和谐统一。

在建筑材料的选择和使用上,他也倡导使用环保、可持续的材料,使建筑更加环保、节能,符合现代社会对于生态环境的需求。

3. 传统与现代的融合王澍先生善于将我国传统文化元素与现代建筑设计相结合,他在我国美院象山校区的设计中充分体现了这一点。

从建筑的外观形态到内部空间的布局,都融入了丰富的传统文化元素,使建筑既具有现代感,又不失传统特色,给人一种耳目一新的感觉。

4. 场地、文化和历史的尊重王澍先生在设计建筑时,始终保持对场地、文化和历史的尊重。

他充分挖掘场地的文化底蕴和历史特点,将这些元素融入建筑设计中,使建筑更具文化内涵和历史沉淀。

在我国美院象山校区的设计中,王澍先生尊重和保护了校区所在地的自然环境和历史遗迹,同时将其融入到建筑设计中,使校区建筑与周边环境融为一体。

中国传统水墨画在现代建筑中的表现——苏州博物馆和中国美院象山校区案例分析-美术论文中国传统水墨画在现代建筑中的表现——苏州博物馆和中国美院象山校区案例分析吕思训水墨与建筑两个相对独立的艺术门类,在多元与重视人文关怀的当代语境下,却可以发生了微妙的结合。

例如贝聿铭设计的苏州博物馆和王澍设计的中国美院象山校区,在这方面就做出了有益和成功的尝试。

本文通过对苏州博物馆和中国美院象山校区进行个案分析,力图以全新的视角,对“水墨画在现代语境下如何发展”这一问题做出初步的思考。

Abstract:Chinese paintings and architecture these two relatively independent arts which have a subtle connect through the care of humanistic and the attention in diverse contemporary context, such as Pei’s suzhou museum and Wang Shu’s Chinese academy of art in Xiangshan campus. Those did made a useful and successful attempt. Based on the Suzhou Museum and Chinese academy of art in Xiangshan campus for such case analysis, I will try to make a new perspective on the “How to develop the traditional painting ski lls in the modern buildings” to make a preliminary thinking.在全球化的今天,民族性的就是世界性的。

浅析中国美院象山校区在当代中国,任何一个建筑师都无法回避传统问题,这是中国建筑师的一个古典情结。

一方面,面对现代,我们不得不放弃古典情感;然而另一方面这种放弃又必须是在熟悉和尊重基础上作出的决定,若没有古典情感而要在自己的作品中放弃古典情感是不可能的。

能像王澍这样如此深刻又紧密地将极为先锋的创作与古老的民间传统联系在一起的人并不很多,这种对于传统的借鉴表现了王澍对传统的尊重。

然而,单纯的传统性结构并不能承载他对于建筑的全部理解,生活的每一片断都是在原有旧事物的基础上叠加了一些新的事物。

他的代表作品中国美术学院象山校区就是对传统和现代建筑结合的漫长探索。

环境“规划并建设一个美术学院的校园,不仅是一个景观问题,而是在更本质的层次上对建设模式的选择。

决定着知识与教育将来在一个什么样的人文世界中成长,决定着学生的世界观、艺术观、道德观将在一个什么样的人与自然的关系中养育,并最终影响、决定着我们所生存的这块土地的未来。

”中国美术学院象山校区设计整个方案选址正是以此为基础,让建筑场所回到重新再造自然场景之中,回到一个有森林、花草、山水组成的原生态的自然之中的一个尝试。

就好比王澍一直所向往,喜爱的江南园林一般,他企图把中国传统上的园林元素而不仅是建筑,重新呈现在杭州南部群山的东部边缘,呈现在一所校园里。

而成功落成的象山校区在今天便是中国传统与山水、建筑共存活用的范式。

象山校园采取曲折而自由的布局,建筑和自然景观各占一半。

在西方,建筑一直享有面对自然的独立地位,而在中国传统文化里,建筑在山水中只是一个不可忽略的次要之物。

在王澍看来,整个建造体系关心的不是人间社会固定的永恒,而是追随自然的演变。

象山校区里,建筑不再突显,而是让位于境界和气象,得到得山水之照应和领引。

原本平坦的场地被顺山形水势改造为这一带典型的低丘,连续、突然转折、高低起伏且不断分叉的步道系统使这里成为一种水平绵延的漫游场所。

整体的自然错动与内院的几何严谨形成了动静之间的生趣转换,不规则总图构成一种空间的运动关系。

浅析中国美术学院象山校区----功能与形式、文化孰轻孰重一.引言:今年四月份的时候我们去杭州建筑认知实习,有幸的和王澍及他的象山校区来个亲密的接触。

以前总是在书本网络上了解他及他的作品,感觉他是个很有个性的建筑师,他的作品充满了“中国式解构”的意味。

对他也充满了崇拜之情,当大巴车进入美院的象山校区,她与南山校区的建筑风格完全不同。

在这里你仿佛进入江南水墨画般的仙境,新奇的艺术造型,个性的立面和开窗形式,传统的乡土材料。

此时的建筑很具有吸引力,大家都很急不可耐的下车,一睹她的真容。

但通过几个小时的实地参观接触,我对他却没有了崇拜,反而有了种质疑——“功能”难道比“所谓的形式、文化”更重要吗?首先谈谈象山校区的建筑设计的独到优异之处吧二.象山校区的设计的独到之处。

第一,王澍设计的象山校区,大到整体的布局经营,小到建筑的形式、材料,确实有很多对传统与本土营造方式的思考。

这种对当代建筑界“忘本”现象的批评,并最终提出了结合本土与当代现实的具体实验方案,这是值得我们肯定的。

第二,王澍在文章中常说,环境比建筑更重要。

设计师对环境自然而然的改造,以及大量的种植和绿化,的确使校园富有生机和意趣。

象山校区这种崇尚自然的独特环境,在众多大学校园中的确是不多见的。

这不仅为美院学子提供了良好的学习、生活环境,同时也打破了多年来几乎大同小异的大学校园格局,使大家重新思考大学校园的建设问题。

第三,建筑师重新认识本土营造观念,特别是挖掘出了一些在当代仍显示着可用价值,甚至在当前社会中显得十分先进的建筑理念。

美院建筑利用传统与本土的材料与观念,却又获得出其不意的新奇感,三.象山校区的不足之处单纯为了立面效果,根本没有考虑人的真实感受。

从外立面看建筑的效果很不错,很有艺术气息,与我们见惯了的正常建筑截然不同,打破了多年来几乎大同小异的大学校园格局,使大家重新思考大学校园的建设问题。

但他完全没有将人考虑进去,仿佛就在“玩弄”建筑,“玩弄”美院的在校师生。

像这种窗户格式不是很常见,墙上的植物让这座建筑融入象山,丰富的墙面细节,多变的窗格充分显示了设计的的创意。

此建筑完全有钢结构搭接而成,这在中国也是很少见到的,设计者采用中国传统的挑檐形式增加了这栋建筑的艺术风格,水平的瓦作密檐再次强化了建筑物的水平趋势,与山体相比为一种水平建造。

全部用木材构成的墙面和窗户又是另一种创意,很好的保护了环境。

与象山融为一体。

当我见到这栋建筑的时候心中充满着激动和感叹。

最令人惊讶的是这栋建筑的楼梯的设计。

建筑本身的运动曲线和丘陵的起伏相呼应,它在视觉上形成一条纽带,回廊和走廊像蛇一样穿梭在建筑的与外,好像是加强了建筑的呼吸。

屋顶不是像一般建筑一样用防水卷材防水。

而是采用一种环保的中空混凝土现浇厚板屋顶。

栏杆采用的是复古环保材料-竹子,既环保又降低了造价,也增加了建筑整体了品味与风格。

大量采用回收的旧砖瓦,形成一种有效隔热的厚墙体系,少了混凝土的炙热,在这炎热的夏天减少了空调的使用,又充分应证了环保的理念。

此种奇葩的建筑造型增加了整栋建筑的特色。

墙面采用此种装修做法更是应证了整体设计的风格,朴素但不失品味。

校区的设计风格与环保的理念,值得大卫称赞。

他们学校的建筑毕业展特别值得的我们学校的学生和老师学习。

不能只是简单的局限在纸上设计,而更应该通过实践。

培养操作能力,也培养了全局考虑的能力。