中国美术学院象山校区演示课件

- 格式:ppt

- 大小:49.18 MB

- 文档页数:62

由文人画边界看中国美院象山校区借景设计概要:借景,是中国传统空间设计的常用手法。

中国美术学院象山校区是近几年涌现出来的众多具有传统韵味建筑设计的重要案例之一。

在本文中,作者将以中国传统绘画中的“边界”为中介,重点探讨借景手法是如何在象山校区的设计中得到实现,并进一步探讨其对建筑空间产生的影响。

关键词:边界借景象山校区传统韵味空间引子对王澍设计的中国美院象山校区产生兴趣,肇始于2005年在《时代建筑》上读到的他的文章《那一天》。

能在满载理论与术语的专业杂志上读到这样一片至情至性而又不乏理性的文字,确实是一件美妙的事情。

从那时起,我便将王澍划归为具有鲜明文人气质的建筑师一类。

后来又知道了他深谙中国传统书画艺术。

我想,从传统书画艺术入手应该是解读其建筑设计的一条捷径吧。

一关于文人画的“边界”文人画是中国传统艺术宝库中的独特遗产。

它上承画家多彩纷呈的内心世界,下接具体而微的形态结构。

对建筑学来说,可资借为探讨中国传统空间观的理想文本。

在本文中,笔者仅讨论文人画中的“边界”。

所谓“边界”,就是画家所能感受到的世界范围在纸面上的反应。

在实际生活中,我们常说到的类似的名词是“取景框”。

不同的是,后者囿于物理极限,无法任由感性世界恣意流淌,且往往会“框”死边界的形状,也变削弱了边界对于内容的影响。

文人画中的“边界”问题,在建筑学领域业有人进行过研究,典型的如北京大学王欣的硕士论文《山水画与篆刻的边界问题对园林中墙垣与建筑关系的设计启示》。

在论文中,作者将边界与表达对象的关系分为三类:1.对象对边界的漠视是指山水画中“对象与边界的关系比较拘谨,边界的作用并不明显,或者作为静态的‘画框’,或者作为取景的‘裁切线’”。

1同时在构图中,画面还隐藏着一条“中心法线”,“画面空间力图保持一个均衡稳定的关系,维持中规中矩的经典场景”。

2如北宋李成的《情恋萧寺图》。

2.对象对边界的依赖“随着作画方式与空间观念的转变,山水空间作为描绘对象从一个清晰明确的场景变成了一个迷离的世界,人不在场景之外,而在场景之内,没有任何东西是作为描绘的中心与视觉的焦点。

场地设计论文——中国美院象山校区摘要:本文选取了自己很感兴趣的王澍先生设计的中国美术院校象山校区作为场地设计课作业的调研分析对象,主要想分析一下建筑与场地的矛盾与统一,深入了解一下新乡土主义建筑的特质,从布局、色彩、材料、肌理、自然营造、空间处理、造园手法等方面入手,分析其中蕴含的东方文化精髓与韵味,旨在学习如何关注建筑的地方风格与文化根源,如何在当代建筑中继承和体现东方传统建筑的精髓。

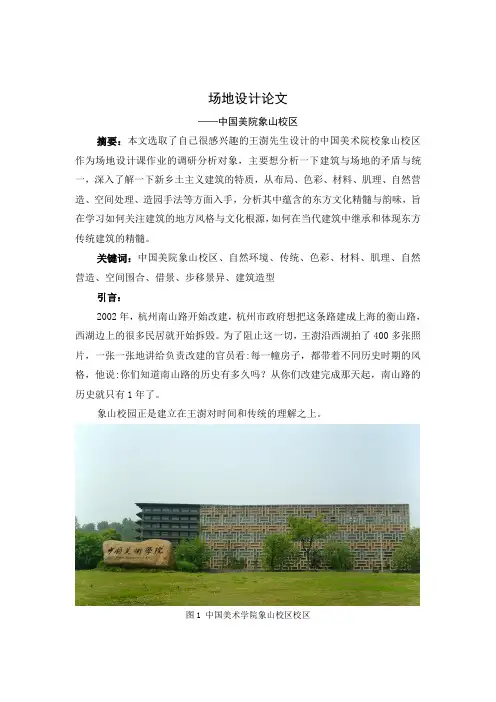

关键词:中国美院象山校区、自然环境、传统、色彩、材料、肌理、自然营造、空间围合、借景、步移景异、建筑造型引言:2002年,杭州南山路开始改建,杭州市政府想把这条路建成上海的衡山路,西湖边上的很多民居就开始拆毁。

为了阻止这一切,王澍沿西湖拍了400多张照片,一张一张地讲给负责改建的官员看:每一幢房子,都带着不同历史时期的风格,他说:你们知道南山路的历史有多久吗?从你们改建完成那天起,南山路的历史就只有1年了。

象山校园正是建立在王澍对时间和传统的理解之上。

图1 中国美术学院象山校区校区1、宏观规划中国美院象山校区没有选择进入中国时下流行的政府组建的大学院区,而是选址在杭州南部群山的东部边缘,尽管这里暂时会存在一些基础设施不足的问题,但是依照中国的文化传统,在建筑选址时,环境中的山水甚至比建筑更加重要。

王澍先生认为“中国的山与建筑的关系,从来不是景观关系,而是某种共存关系。

”于是,象山校区便是让中国传统与山水、建筑共存活用在今天的范式。

校园采取曲折而自由的布局。

建筑和自然景观各占一半。

建筑不再突显,而是让位于境界和气象,得到得山水之照应和领引。

校园中心是郁郁葱葱的象山,山脚下是一弯流水,30余座建筑像书法笔触一样顺着水势围绕象山一气呵成,平静的沉浸在平缓的山水之间,这一群建筑就像守护的星座,一张一弛一松一紧之间便勾勒出象山。

整体的自然错动与内院的几何严谨形成了动静之间的生趣转换,不规则总图构成一种空间的运动关系。

”图2 总平面图王澍在象山新校园的建造中体现了自己的思考与主张。

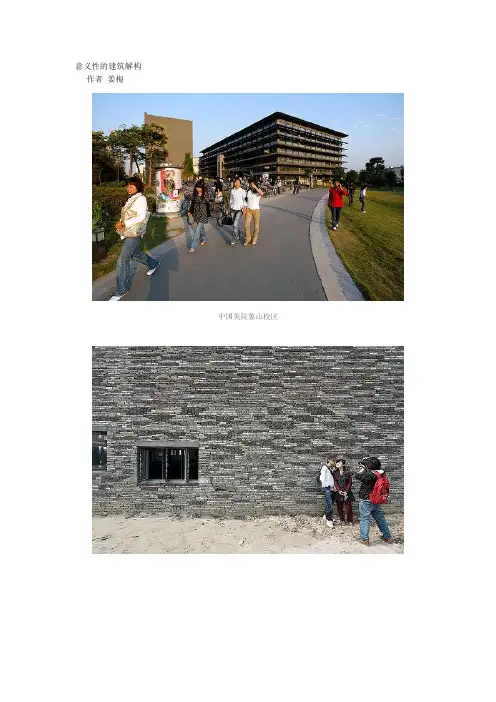

意义性的建筑解构作者姜梅中国美院象山校区(1)“山决定了那座房子的尺度,那座房子就像一棵树种在山边。

远处几座新民居还算朴素,但尺度感大得多,决定尺度的已不是那山。

”①民居是最通俗的建筑形式,但同时它也承载了一个国家或民族建筑的灵魂。

可以说,中国当代能像王澍这样如此深刻又紧密地将极为先锋的创作与古老的民间传统联系在一起的人并不很多,这种对于传统的借鉴表现了王澍对传统的尊重。

然而,单纯的传统性结构并不能承载他对于建筑的全部理解,生活的每一片断都是在原有旧事物的基础上叠加了一些新的事物,我们对传统的寻找不断受到各种意外事件的阻挠,愈是想回复到最初的“零”位置,反而离开这个位置越远,在此那个回归传统的过程便被永远搁置了。

(2)“一种思考着的目光,面对这个世界,沉静而温暖。

视角的突然转折,好像有点走神。

”对王澍而言,一个理想的读者应该包含一种理想的失眠。

我们在这里看到的是一些图像,它们不能被言语所表达;因为对于他想要的,语言显得过于准确了。

于是我们幡然醒悟到他所表现的并非一个建筑,而是一种印象。

梦境是第二种生活,好像半睁着眼在观看什么似的。

有时候,在半梦半醒之际,我们看见它们,想要抓住它们,定义它们,然后我们醒来,它们逃之夭夭……这是些模糊、鬼魅般的景象、记忆和氛围,它不在词语的表达之内,又存在于词语之间,它说不出来,就像江南早春的晨雾,我们张着半开半闭的眼睛瞰览风景,无法界定清楚任何物体的形状。

王澍甚至乐意享受可能出现的这种恍惚的感觉。

(3)“中国的山与建筑的关系,从来不是景观关系,而是某种共存关系。

从外看塔,密檐瓦压暗塔色,檐口很薄,材料与山体呼吸,塔如吸在半山,在如象山般多雾的气候中,塔甚至完全隐匿,变得很轻。

那一刻,我明白了庞大坡顶建筑可能的立面做法,一种内外渗透性的立面,而那塔的轻和隐匿让我看见了象山校园的返乡之路。

”在当代中国,任何一个建筑师都无法回避传统问题,这是中国建筑师的一个古典情结。

一方面,面对现代,我们不得不放弃古典情感;然而另一方面这种放弃又必须是在熟悉和尊重基础上作出的决定,若没有古典情感而要在自己的作品中放弃古典情感是不可能的。

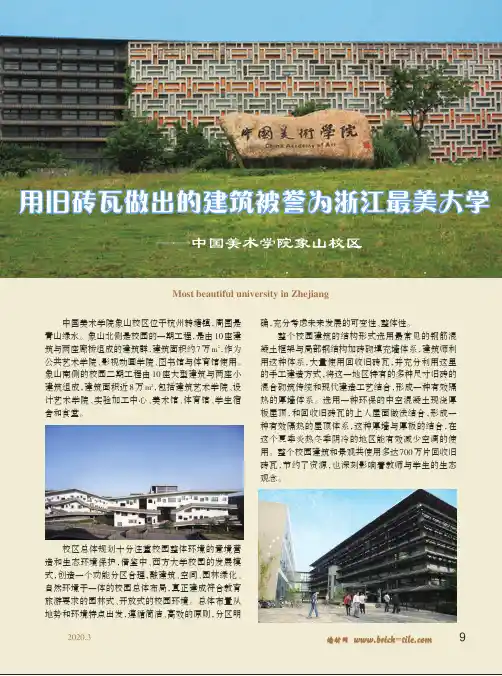

2020.3墙材网用旧砖瓦做出的建筑被誉为浙江最美大学——中国美术学院象山校区中国美术学院象山校区位于杭州转塘镇,周围是青山绿水。

象山北侧是校园的一期工程,是由10座建筑与两座廊桥组成的建筑群,建筑面积约7万m 2,作为公共艺术学院、影视动画学院、图书馆与体育馆使用。

象山南侧的校园二期工程由10座大型建筑与两座小建筑组成,建筑面积近8万m 2,包括建筑艺术学院、设计艺术学院、实验加工中心、美术馆、体育馆、学生宿舍和食堂。

校区总体规划十分注重校园整体环境的意境营造和生态环境保护,借鉴中、西方大学校园的发展模式,创造一个功能分区合理,融建筑、空间、园林绿化、自然环境于一体的校园总体布局,真正建成符合教育旅游要求的园林式、开放式的校园环境。

总体布置从地势和环境特点出发,遵循简洁、高效的原则,分区明确,充分考虑未来发展的可变性、整体性。

整个校园建筑的结构形式选用最常见的钢筋混凝土框架与局部钢结构加砖砌填充墙体系,建筑师利用这种体系,大量使用回收旧砖瓦,并充分利用这里的手工建造方式,将这一地区特有的多种尺寸旧砖的混合砌筑传统和现代建造工艺结合,形成一种有效隔热的厚墙体系。

选用一种环保的中空混凝土现浇厚板屋顶,和回收旧砖瓦的上人屋面做法结合,形成一种有效隔热的屋顶体系,这种厚墙与厚板的结合,在这个夏季炎热冬季阴冷的地区能有效减少空调的使用。

整个校园建筑和景观共使用多达700万片回收旧砖瓦,节约了资源,也深刻影响着教师与学生的生态观念。

Most beautiful university in Zhejiang9墙材网2020.3名哲学家陈嘉映曾这样赞美:“是国内大学里少有的,能让师生咖啡馆小酌、秉烛神游度夜,而毫无作息表压力的校园。

”中国美术学院象山校区地处杭州转塘镇,是由王澍设计而成。

这位普利兹克建筑奖首位中国籍的设计师,极为推崇唐宋的绘画和音乐,同时,当年为了遵循“再回收利用”的原则,从浙江省收集了超过700万片不同年代的旧砖瓦,用于象山校区的建设。

在如今喧嚣的社会,王澍沉浸于乡间,寻找中国传统民间匠作技术,创造性地传承中国传统建筑并与之对话。

在他看来,中国的建筑传统是一个循环营造的体系,体现着建筑与自然的和谐。

他喜欢运用自然的材料和自然的营造方式,并融入本土的民族文化,让建筑有历史、有文化、有记忆,同时具有现代建筑的时代感。

王澍对中国园林深感兴趣,认为造园是自然与城市之间的思考方式,认为这个诗意、安静的活动首先由文人来完成;此外,王澍对山水画有一种特殊的情感。

因此,他在建筑作品中融入了许多造园的特征、手法和山水画的构图,营造出“天人合一”的环境和永久的诗意。

一、项目概况象山位于杭州市西湖区转塘镇,中国美术学院象山校区就是因这座山而得名。

21世纪初,我国大部分大学在组建大学园区,中国美术学院没有追随这股潮流,而是独树一帜,选址在一座名为“象山”的小山附近。

象山校区建筑面积约14万平方米,工程分两期建设,首先动工的校区位于象山北侧,二期则位于象山南侧。

整个项目从2001年至2007年历经6年完工。

第一期工程从2001年设计,至2004年建成,由图书馆、体育馆、公共艺术学院、影视动画学院和两座廊桥组成,较大的建筑共10座,建筑面积约6万平方米。

第二期工程从2004年设计,至2007年建成,由美术馆、体育馆、设计艺术学院、建筑艺术学院、实验加工中心、学生食堂和宿舍组成,较小的建筑有2座,较大的建筑有10座,建筑面积约8万平方米。

二、合院建筑布局从平面图上看象山校区,其建筑布局形式是一种合院式的分布格局,面向象山而造园,营造了一幅与山共存,建筑实体向内心(象山)围合的画面。

在设计象山校区时,王澍对校园设计思考的定位落在了中国传统书院上,这个传统不仅仅涉及纯美学的问题,更重要的是探讨人的基本生存方式。

回望中国传统书院,有诗云:“生平有志在山水,得绂此邦非偶尔,行行白鹿书院来……”(钱闻诗《三峡桥》)中国传统书院的选址都非常考究,诗中所说的白鹿书院就依庐山五老峰而建。

东方建筑之中国传统建筑的转译——中国美术学院象山校区其实说起东方建筑,我觉得是一个涵盖面非常大的区域概念,是相对于“西方”而言的,尤其是以19世纪末现代建筑运动兴起之前的“东”、“西”方建筑表现出的“差异性”为典型——而在当下的一百年间,这种“差异”几乎已经消失——被标准化生产的钢筋混凝土玻璃幕墙等取代了。

以中国为例,在这个时代,当我们再次以“东方建筑”为题时,除了回顾五千年文明遗留下曾经辉煌的印记,更应该思考其之于当代以及未来的意义。

作为人类文化史的一种重要表现形式,建筑承载了时间的记忆,就其形式及内涵如何摆脱“国际化”的束缚,回归传统、回归本土——“传统建筑的转译”——已成为对当代建筑师最大的挑战,也值得我们在各个层面进一步探讨与拓展。

在本文中,我选择王澍先生的中国美术学院象山校区作为分析对象,谈谈我自己对于“转译”的看法。

首先,建筑在很多时候是建筑师个人人文情怀的体现,其非常直观的反映了设计师的思想与造诣。

在中国美术学院象山校区这个作品中,很明确地体现了王澍先生对于中国传统建筑的倾慕之情,尤其是受到南方传统建筑的影响,这或许跟他在江浙一带求学以及任教多年的生活经历有关。

不同于其他获得普利策奖的建筑,象山校区的成功之处不在于其单体建筑的表现力,与那些纵横中国各大城市的地标性前卫建筑相比,这片建筑群显得过于含蓄了,单拿出任一个都不足以震惊四座,然而,当你身处于整体的环境中再来审视它,就会发现它的精要之处——建筑对于这片场地环境的“修整”才是王澍先生真正的神来之笔——简单说,它的成功之处在于“选址成就建筑”。

计成在写《园冶·屋宇篇》时曾道——“凡园圃立基,定厅堂为主,先乎取景,妙在朝南”。

古人认为建筑在选址时,环境是比形式更为重要的因素。

象山校区在选址时没有选择进入时下流行的政府组织的大学园区,而是选在杭州南部群山的东部边缘一处未经开发的场地,用地环绕一座名叫“象”的小山,山高约50m,两条从西侧大山流来的小河从山的南北两侧绕过,在象山东端合二为一,蜿蜒流入宽阔的钱塘江。

浅析中国美院象山校区在当代中国,任何一个建筑师都无法回避传统问题,这是中国建筑师的一个古典情结。

一方面,面对现代,我们不得不放弃古典情感;然而另一方面这种放弃又必须是在熟悉和尊重基础上作出的决定,若没有古典情感而要在自己的作品中放弃古典情感是不可能的。

能像王澍这样如此深刻又紧密地将极为先锋的创作与古老的民间传统联系在一起的人并不很多,这种对于传统的借鉴表现了王澍对传统的尊重。

然而,单纯的传统性结构并不能承载他对于建筑的全部理解,生活的每一片断都是在原有旧事物的基础上叠加了一些新的事物。

他的代表作品中国美术学院象山校区就是对传统和现代建筑结合的漫长探索。

环境“规划并建设一个美术学院的校园,不仅是一个景观问题,而是在更本质的层次上对建设模式的选择。

决定着知识与教育将来在一个什么样的人文世界中成长,决定着学生的世界观、艺术观、道德观将在一个什么样的人与自然的关系中养育,并最终影响、决定着我们所生存的这块土地的未来。

”中国美术学院象山校区设计整个方案选址正是以此为基础,让建筑场所回到重新再造自然场景之中,回到一个有森林、花草、山水组成的原生态的自然之中的一个尝试。

就好比王澍一直所向往,喜爱的江南园林一般,他企图把中国传统上的园林元素而不仅是建筑,重新呈现在杭州南部群山的东部边缘,呈现在一所校园里。

而成功落成的象山校区在今天便是中国传统与山水、建筑共存活用的范式。

象山校园采取曲折而自由的布局,建筑和自然景观各占一半。

在西方,建筑一直享有面对自然的独立地位,而在中国传统文化里,建筑在山水中只是一个不可忽略的次要之物。

在王澍看来,整个建造体系关心的不是人间社会固定的永恒,而是追随自然的演变。

象山校区里,建筑不再突显,而是让位于境界和气象,得到得山水之照应和领引。

原本平坦的场地被顺山形水势改造为这一带典型的低丘,连续、突然转折、高低起伏且不断分叉的步道系统使这里成为一种水平绵延的漫游场所。

整体的自然错动与内院的几何严谨形成了动静之间的生趣转换,不规则总图构成一种空间的运动关系。

浅析中国美术学院象山校区----功能与形式、文化孰轻孰重一.引言:今年四月份的时候我们去杭州建筑认知实习,有幸的和王澍及他的象山校区来个亲密的接触。

以前总是在书本网络上了解他及他的作品,感觉他是个很有个性的建筑师,他的作品充满了“中国式解构”的意味。

对他也充满了崇拜之情,当大巴车进入美院的象山校区,她与南山校区的建筑风格完全不同。

在这里你仿佛进入江南水墨画般的仙境,新奇的艺术造型,个性的立面和开窗形式,传统的乡土材料。

此时的建筑很具有吸引力,大家都很急不可耐的下车,一睹她的真容。

但通过几个小时的实地参观接触,我对他却没有了崇拜,反而有了种质疑——“功能”难道比“所谓的形式、文化”更重要吗?首先谈谈象山校区的建筑设计的独到优异之处吧二.象山校区的设计的独到之处。

第一,王澍设计的象山校区,大到整体的布局经营,小到建筑的形式、材料,确实有很多对传统与本土营造方式的思考。

这种对当代建筑界“忘本”现象的批评,并最终提出了结合本土与当代现实的具体实验方案,这是值得我们肯定的。

第二,王澍在文章中常说,环境比建筑更重要。

设计师对环境自然而然的改造,以及大量的种植和绿化,的确使校园富有生机和意趣。

象山校区这种崇尚自然的独特环境,在众多大学校园中的确是不多见的。

这不仅为美院学子提供了良好的学习、生活环境,同时也打破了多年来几乎大同小异的大学校园格局,使大家重新思考大学校园的建设问题。

第三,建筑师重新认识本土营造观念,特别是挖掘出了一些在当代仍显示着可用价值,甚至在当前社会中显得十分先进的建筑理念。

美院建筑利用传统与本土的材料与观念,却又获得出其不意的新奇感,三.象山校区的不足之处单纯为了立面效果,根本没有考虑人的真实感受。

从外立面看建筑的效果很不错,很有艺术气息,与我们见惯了的正常建筑截然不同,打破了多年来几乎大同小异的大学校园格局,使大家重新思考大学校园的建设问题。

但他完全没有将人考虑进去,仿佛就在“玩弄”建筑,“玩弄”美院的在校师生。

中国美术学院象山校园[最佳建筑奖提名]提名人:史建提名理由:与那些沉浸于超速营造中的中国主流建筑师不同,身居学院要职的王澍远离现实的喧嚣,一意于他的理想城市、建筑的营造。

园林城市和园林建筑的营造一直是王澍梦寐以求的,而象山校区正好实现和满足了他多年来的夙愿。

这是一个人的、人文理想主义的校园规划和校园营造,两期营造环绕了象山,呈散点状分布山野间,随意而自然,没有刻意设计的建筑形象,也没有着意营造的中心校区,校区是铺展于象山脚下的园林城市。

在象山校区,王澍有计划地大量使用了当地废弃的旧瓦,这不仅使建筑陡增了历史感,也表达了他对现实的态度:这些旧瓦大部分是1970年代江南初步富裕时期大量建造的产物,而今在再度翻造运动中惨遭遗弃,旧瓦的回收再利用既是追忆正在逝去的建造传统,也是应对剧变现实的批判性策略。

更为重要的是,象山校区的规划与建筑设计隐含着再造东方建筑学的宏愿,也着意于建构园林城市、建筑的范本。

提名人:王明贤提名理由:中国最大规模的建筑实验场,其营建方式体现了中国建筑"循环建造"的特点。

中国美院象山校区的规划与设计在当代建筑美学叙事中重新发现中国传统的空间概念,并诠释出园林和书院的精神;来自浙江省拆房现场的旧建筑材料砖头、瓦片、石头的使用,体现了中国建筑"循环建造"的特点,又是对当下城市大规模拆迁改造的回应。

设计单位:业余建筑工作室/中国美术学院建筑营造研究中心项目地点:杭州,转塘镇,象山,中国用地面积:约400亩建筑面积:约150000平方米设计范围:总体规划,建筑设计,景观设计,室内设计设计时间:2001.4-2002.9;2004.6-2006.6施工时间:2003.6-2007.10;2005.6-2007.9结构形式:钢筋混凝土框架与局部钢结构,砖砌填充墙主要材料:竹模板混凝土,回收旧砖瓦,本地杉木,竹,钢建筑师:王澍/陆文宇建筑师简介:王澍,1963年生,1997年,他在杭州创立了业余建筑工作室,2000年获上海同济大学建筑城规学院建筑学博士。