学校管理心理学第三讲基础理论

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:15

第三讲组织之策今天我们来进行第三讲组织之策。

大家都知道人有两种写法:一种是小写的,他作为个体。

第二种写法人是大写的,他作为一个群体,一个集体。

而要把人们真正成为世界之主宰,把人的能量发挥到极致,这是由人的本质决定的,必须把小写的转换成大写的时候,才能充分实现自己的价值。

我们这一讲主要就是来分析,采取什么样的一些管理措施,可以把一个一个小写的人练成一个共同的大写的人,我们怎么构建成这样一个整合系统呢?特定的人进入到组织之中去,我们把它们组织成一个一个的群体、团队,成为我们工作之中的一个一个的独立的行动部门、行动单位,我们再把这些合起来建设起来的这个团队再组合成为一个实体,一个系统,他才在社会上能够独立发挥作用,也就是构成一种组织状态,这样我们才可能成为万物之主宰。

我们都知道人是有个性的,我们怎么做才能把一个个的员工集合成一个高效的团队呢?我们总是把进入这里的一个一个的成员把它们连接成为一个一个的部门,把它们打造成为具有团结状态,能够最大程度发挥战斗力的一支队伍。

首先是把成员组合构建成为团队。

怎么能够吧成员组合成一个一个的团队呢?首先是通过配置,把人安排在不同的位置上,形成一种组合状,沉声一种聚合力。

这就是把一个一个分散的成员宁连在一起的第一举动。

怎么去有效配置呢,我们必须遵循下列一些配置的原理:怎么把人们连接成一个整体?在组织演进过程中,有两种不同的思维方式,操作路子,一,我有这么多人,因此我要为这些人找他要做的事情,也就是说,配置的原理是因人来设置,我有这些人,我去给他设置这些事情,一旦因人设事的时候,它就容易造成人浮于事,无事生非,那就不能最有效地聚合在一起,而管理的另外一种机制和思路,是我因事有这些事情要去做,我去设置一个一个的岗位,设职,按照这个职位的要求来安排人,选择人,大家都知道武侯祠,有机会去看看,武侯祠的正面就给大家列数了诸葛亮的配置的基本原理。

他就讲,因人设事,事败。

因事设职,按职择人,事成。

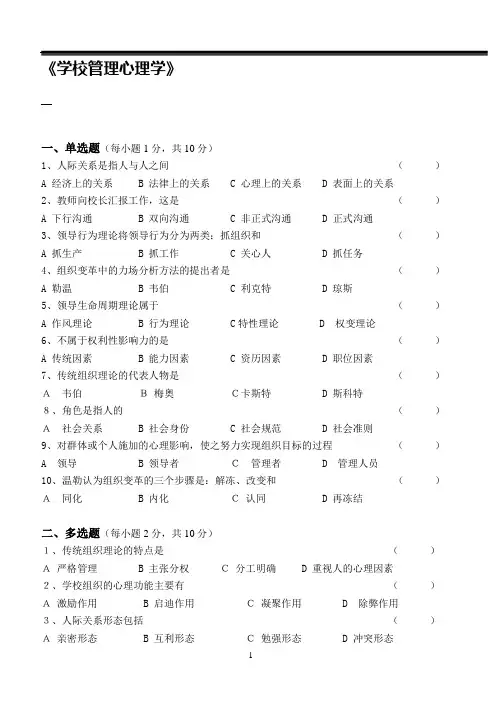

《学校管理心理学》一、单选题(每小题1分,共10分)1、人际关系是指人与人之间()A 经济上的关系B 法律上的关系C 心理上的关系D 表面上的关系2、教师向校长汇报工作,这是()A 下行沟通B 双向沟通C 非正式沟通D 正式沟通3、领导行为理论将领导行为分为两类:抓组织和()A 抓生产B 抓工作C 关心人D 抓任务4、组织变革中的力场分析方法的提出者是()A 勒温B 韦伯C 利克特D 琼斯5、领导生命周期理论属于()A 作风理论B 行为理论 C特性理论 D 权变理论6、不属于权利性影响力的是()A 传统因素B 能力因素C 资历因素D 职位因素7、传统组织理论的代表人物是()A韦伯B梅奥C卡斯特 D 斯科特8、角色是指人的()A社会关系 B 社会身份 C 社会规范 D 社会准则9、对群体或个人施加的心理影响,使之努力实现组织目标的过程()A 领导B 领导者C管理者 D 管理人员10、温勒认为组织变革的三个步骤是:解冻、改变和()A同化 B 内化C认同 D 再冻结二、多选题(每小题2分,共10分)1、传统组织理论的特点是()A严格管理 B 主张分权C分工明确 D 重视人的心理因素2、学校组织的心理功能主要有()A激励作用 B 启迪作用C凝聚作用 D 除弊作用3、人际关系形态包括()A亲密形态 B 互利形态C勉强形态 D 冲突形态4、根据信息载体,可以将沟通分为()A正式沟通 B 语言沟通C非正式沟通 D 非语言沟通5、学校组织管理结构的三个层次是()A 决策层 B 参谋层C协调层 D 操作层三、判断题(每小题1分,共10分)1、是管理者必定是领导者,是领导者不一定是管理者。

()2、行为组织理论属于古典组织理论。

()3、传统素质理论认为,领导者的个性特征是在实践中形成的。

()4、由专业技术人员构成的领导班子称之为硬专家领导体制。

()5、素质理论、行为理论、作风理论的共同缺陷是忽视了情境因素。

( )6、人际关系是以人的需要为基础的。

学校管理心理学面授提纲第一讲(第一章~第三章)第一章绪论一、学校管理心理学是在管理科学与心理科学的基础上形成并发展起来的:①管理科学为学校管理心理学提供了管理理论基础;②心理科学的发展为学校管理心理学提供了心理原则与依据;③改革开放的社会环境为学校管理心理学的发展提供了见识的实践基础。

二、学校管理心理学是研究学校管理活动的心理现象及其规律的科学。

其研究对象是学校领导者为事先预定目标、实施管理职能时与被领导者交互作用过程中的心理现象及其规律。

它包含团体与组织心理、领导心理、教职员工的个体心理、学生心理等。

三、学校管理心理学研究的任务:研究与揭示成员的心理特点及其规律;研究与揭示团体、组织的心理特点及其规律;逐步形成有中国特色的学校管理心理学的理论体系。

四、学校管理心理学的学科性质:是一门应用学科、边缘学科,具有多层次的特点。

学校管理心理学与管理学(管理概论)和学校管理学、心理学和管理心理学、教育学和教育心理学既有联系又有区别。

学校管理心理学的研究方法有:观察法、测验法、访谈法、问卷法等。

本章要掌握的基本概念有:管理、学校管理、行为科学、人际关系理论第二章个性心理与管理一、心理学中的个性是指个体的基本精神面貌,即稳定的心理特征的总和。

个性的差异主要是指人们稳定的心理特征的差异,即在气质、性格、能力等方面的差异。

二、气质是一个人典型的、稳定的心理特点,这些心理特点以同样的方式表现在人的各种活动中的心理活动上。

因此,气质不会单独存在,而是体现在人的心理活动中。

气质无好坏之分,具有中性的特点;气质不能决定一个人的智力发展水平和成就大小;不同气质类型的人组成团体,可以产生互补作用;气质是人最稳定的心理特征,但并不是不可以改变和控制的。

三、性格是人对现实的稳定态度和与之相适应的行为方式上的心理特征。

人们在性格上的差异是通过性格特征和性格类型表现出来的,性格具有态度特征、意志特征、情绪特征、理智特征。

性格类型可分为机能类型、内外倾向型、独立型与顺从型、优越型与自卑型等。

学校管理心理学一、名词解释1.潜移策略:所谓潜移策略,是指学校成员在特定的环境中,受潜移默化的影响,不知不觉地改变自己的态度。

在这方面,主要有活动与规范一动一静的影响策略。

2.非正式沟通:非正式沟通是正式沟通渠道以外的信息交流,如私下交换意见,传播谣言,搬弄是非。

其主要特点有:①自发性,②灵活性,③不可靠性。

(正式沟通是通过组织明文规定的渠道进行的信息交流,如校务会议、课堂教学等。

)3.挫伤:挫伤有名词和动词两种含义.在一般心理学教科书中,挫伤是指人们在从事有目的的活动过程中遇到自感无法克服的障碍而产生的情绪。

实际上,它也是人们在需要不能满足时产生的一种内心体验。

这是名词意义上的挫伤。

作为动词使用的挫伤,主要是指妨碍人的需要的满足,造成心理创伤的过程.4。

激励:是一种引起需要、激发动机、指导行为以有效实现目标的心理过程.5.群体凝聚力:群体凝聚力又称群体内聚力,是群体对其成员的吸引力和群体成员之间的吸引力,以及群体成员对群体的满意程度。

6.群体压力:群体压力是群体成员与群体多数人的意见、行动不一致时主观上想像或感受到的一种心理压力。

7.领导:领导是对群体或个人施加心理影响,使之努力实现组织目标并与环境保持一致的过程。

而施加心理影响的人是领导者。

8。

中介策略:是指在原有态度与要形成的新的态度之间设置中介环节,以便原有态度有过渡的桥梁.9。

成就动机:麦克莱伦认为,成就动机是个人对自己所认为重要的或是有价值的事情,去努力完成,追求成功并要求达到完美状态的原因。

10。

学校组织氛围:是指一所学校区别于另一所学校的一系列心理特征,主要包括学校组成成员共同的价值观念、社会信念和社会标准等.二、简答题1.简述梅奥“人际关系理论”的要点。

答:1)人们的工作积极性不仅受物质的、生理的因素影响,而且受心理的、社会的因素影响。

2)生产效率的上升或下降,主要取决于职工的工作情绪,即职工的“士气",而“士气”又取决于两个因素:职工在家庭生活和社会生活中所形成的态度和企业内部的人际关系。

第五章学校中的群体心理第一节群体和群体规范学校管理者经常面对的是三个群体,即领导班子、教师群体和学生群体。

建设并管理好这三个群体始终是学校管理者的一项重要任务。

一、群体概述(一)个体、群体与集体的概念1.个体和群体单独活动的个人是个体。

两个人以上,为了达到共同的目标,以一定的方式联系在一起进行活动的人群就是群体。

学校是一个大群体,包括教师群体和学生群体。

群体具有以下的特点(1)群体成员具有共同的目标。

群体目标是群体进行活动的方向和目的。

联系在一起的基础。

(2)群体成员明确意识到自己属于某个群体,以及群体的界限。

群体成员互相认同,有“我们同属一群”的相互依存的关系和情感。

(3)群体内存在一定的结构。

群体内有首领一成员关系,成员扮演不同的角色,并构成一定的关系网和信息沟通网络。

(4)群体内有共同的价值观和规范,以及由此形成的强大的群体压力。

成员必须遵守这些规则。

2.集体根据活动的目标、内容以及成员之间关系的密切程度可以将群体划分出不同的发展水平,从低到高称为松散群体、联合体、合作体和集体。

集体是群体发展的最高阶段。

(二)群体的功能1.生产性功能人们结成群体往往是要实现特定的组织目标,完成特定的工作任务,执行特定的职能。

学校的教师队伍,这样一大的教师群体其主要职能是为了完成学校的教育教学任务。

2.维持功能群体通过其人际之间的相互作用,不但满足成员的诸如安全感、归属感和友谊、获得特质奖励和精神奖励等各种需要,而且密切成员之间的关系,提高士气,增强群体的凝聚力,保持组织的有效运行。

学校和班级的维持功能体现为对教职工和学生的凝聚功能。

二、群体规范(一)群体规范的概念群体规范是群体中每个成员必须遵守的思想和行为的标准。

群体规范并不是对成员的一言一行都作出具体的规定,而是划定了一个范围,一个可接受的范围,是一个可以容忍的范围。

(二)群体规范的形成群体规范包括正式和非正式两类,正式规范形成是在正式群体中,由领导者倡导、明文规定、群体成员认同或遵守的思想和行为准则。

第一讲什么是组织:组织是指人们为了实现一定的目标,运用知识和技能互相协作结合而成的具有一定边界的团体。

组织的特点: 由多人组成、有特定的目标、通过分工协作实现目标什么是管理:管理(management)是让别人同自己一起工作并通过别人来达到组织目标的过程。

管理的实质就是通过别人实现预定的目标。

组织与管理的关系:有组织就需要管理;有了管理,组织才能有效而有意义地存在。

组织是管理的对象,管理是组织生存的手段。

现代管理的特点:主导思想上更注重人的因素结论:有效管理的前提是对人性的了解、对组织中人的心理和行为的了解什么是管理心理学:概念:管理心理学是研究组织环境中人的心理和行为表现及其规律的科学。

研究目的:提高各级领导者和管理者对人的心理和行为的解释、预测和控制能力,以改善组织绩效。

管理心理学的早期研究社会背景:劳资矛盾突出泰勒(F·W·Taylor)的科学管理理论、法约尔(H·Fayol)的行政管理理论、韦伯(M·Weber)官僚结构理论使管理学从此由经验上升为科学莉莲·吉尔布雷斯(L·M·Gilbreth,1878—1972)和《管理心理学》(1914)管理心理学的产生霍桑实验和梅奥的人际关系理论(Human Relation Theory)P471927—1932年,霍桑工厂,照明实验,“霍桑效应”人际关系理论:(1)企业组织不仅是一个技术——经济系统,而且是个社会系统;(2)个体不仅受经济奖励的激励,而且受各种不同的社会和心理的影响;(3)企业中存在着“非正式组织”;(4)强调“民主”的领导模式;(5)强调参与管理;(6)管理者需要有效的社会才能;(7)组织成员都可以通过满足某种社会—心理需要来调动工作的积极性。

1949年“行为科学”(Behavior Sciences)取代了人际关系学形成行为科学学派20世纪60年代以后,行为科学的又一个重要发展方向是组织行为的研究,形成了“管理心理学”管理心理学的模型:组织水平(Organization systems level):组织结构和设计、组织文化、组织变革……群体水平(Groups level):群体动力、人际沟通、领导方式、人际关系……个体水平(Individual level):个性特征、知觉、学习、动机、决策……管理心理学模型的内涵:员工心理与行为会影响组织绩效反映组织绩效的变量有:生产率、缺勤率、流动率、组织公民行为、工作满意度(因变量)影响组织绩效的组织行为因素(自变量)分为三个层面:个体、群体、组织第二讲知觉与归因理论1 什么是知觉▪定义:知觉(perception)是客观事物直接作用于感官后,在头脑中形成的对客观事物的整体反映。

学校管理心理学73页第一讲学校管理心理学概述学习目标:掌握学校管理心理学研究对象和学校管理心理学的概念,理解该学科同临近学科的关系及其内容体系了解学校管理心理学产生和发展概况学会学校管理心理学的研究方法一、学校管理心理学研究对象与内容(一)研究对象:学校管理活动中的心理现象及其规律性。

何为学校管理心理学?研究对象的必要性:一是有利于抓住管理的核心二是有利于真正实现以人为本的管理研究对象的可行性:处于管理活动中的个体、群体和领导常会出现特有的心理现象,而且有规律可循,因此是可以研究的。

例学校管理心理学在研究上的“三个侧重”使得它与其他相关学科区别开来。

(教材二版P9-10)1、侧重“心理”研究。

不研究学校管理本身,有别于学校管理学。

例管理过程、原则——心态;管理政策与方法——心理反应;管理方面改革——心理承受力。

2、侧重“管理”研究。

即研究学校“管理”的心理现象和规律,不研究学校中“一般的”和“教育的”心理现象和规律。

有别于《普心》”和“《教心》”。

与“普心”关系:一般——特殊;与教心关系:并列互依。

3、侧重“学校”研究。

即研究“学校”管理心理问题,不研究“普通”管理心理问题,有别于管理心理学。

二者关系。

企业——学校;一般——特殊。

(二)研究内容:1 学校管理中的个体心理。

2 学校管理中的群体心理。

3 学校领导心理。

4 学校组织心理。

分别说明。

研究体系问题。

对教材中关于学校管理心理学基本问题的看法(三)学校管理心理学的学科性质属于心理学的分支。

是应用性很强的心理学科,属于多学科交叉、多层次性的学科1 是一门应用学科。

相对于基础学科(Basic Sciences)。

探索自然、社会一般规律,以学科知识本身为研究对象的,偏学术性的属于基础学科。

例如数学、物理、化学、哲学、历史等专业。

应用学科:是以解决工程、社会某领域实际问题为研究对象的,实践岗位性的属于应用学科,例如:工程类,管理类,设计类,技术方面的学科。