第三 节 生物进化的原因(人教版)

- 格式:ppt

- 大小:2.18 MB

- 文档页数:61

![八年级生物下册 第七单元 第三章 第三节 生物进化的原因教学案 (新版)[新人教版]](https://uimg.taocdn.com/5a14df07ccbff121dd3683d0.webp)

第三节 生物进化的原因(一)知识目标1.通过资料分析和模拟探究保护色形成的过程,使学生能从感性上升到理性的层面上去分析生物进化的原因。

2.了解达尔文及他的进化思想。

3.概述自然选择学说,形成生物进化的基本观点。

(二)能力目标1.通过模拟探究保护色的形成过程和实验结果的统计,培养学生的动手实践能力和提高学生分析数据的能力。

2.通过模拟探究实验,提高学生的科学素养。

3.培养学生收集、分析资料的能力。

(三)情感目标1.通过模拟探究保护色的形成过程,加强学生的环保意识,培养学生团结合作的精神。

2.通过学习生物对环境的适应,让学生了解保护色在人类某些领域的仿生应用,激发学生热爱大自然,认识保护生物多样性的重要性。

3.通过对达尔文的故事的学习,培养学生尊重客观事实,热爱科学,献身科学的态度。

1.模拟探究实验的过程和分析实验结果的过程。

既是本节课的重点又是本节课的难点(理由是生物进化的原因是生物进化的核心内容,学习这一内容,有利于学生形成科学的进化论观点。

这两个过程都较复杂抽象,需要教师的高效指导,需要同学间的分工合作,默契配合。

)2.概述自然选择学说。

3.通过对达尔文进化思想的学习,形成生物进化的基本观点。

实验探究、分析法、谈话法、归纳法等。

学生:学生分成10个小组,搜集有关的保护色、警戒色、拟态等与环境相适应的各种形态特征和生理结构的图片或文本资料。

教师:准备实验材料;搜集资料制作多媒体课件。

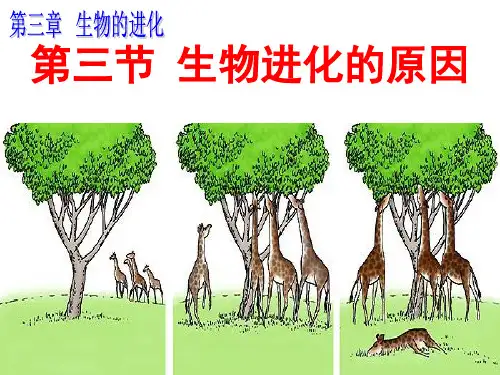

由简单到复杂,由低等到.提出问题:在漫长的生物进化过程中,为什么有些生物种类会绝灭?新的生物种类又是怎样产生的呢?推动生物进化的原因是什么呢?第三2.展示讨论题:黑色桦尺蛾的出现对于后代的生存有何意义?黑色桦尺蛾的数量由少数逐渐变为多数,而浅色桦尺1.出示图片“冬天的雷鸟”“夏天的雷鸟”和“几种不同环境中的蛙”等具有保护色的动物图片。

.引导学生归纳出保护色的下来我们模拟保护色的形成他的进化思想出示问竞争评价,与学生一起小结本节知识;解答疑惑。

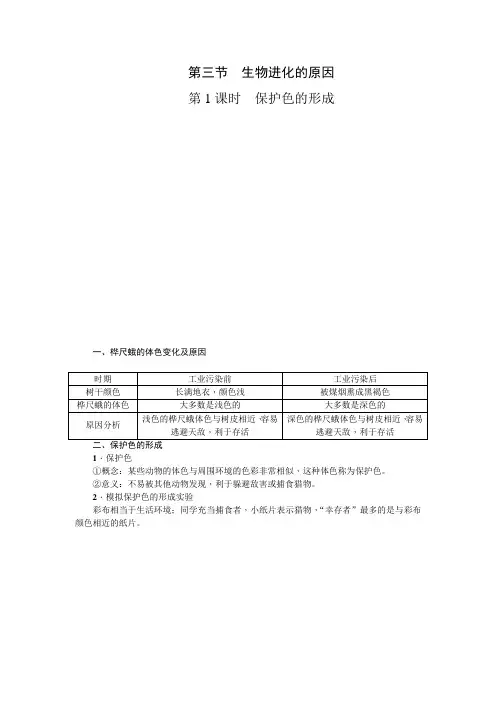

第三节生物进化的原因第1课时保护色的形成一、桦尺蛾的体色变化及原因时期工业污染前工业污染后树干颜色长满地衣,颜色浅被煤烟熏成黑褐色桦尺蛾的体色大多数是浅色的大多数是深色的原因分析浅色的桦尺蛾体色与树皮相近,容易逃避天敌,利于存活深色的桦尺蛾体色与树皮相近,容易逃避天敌,利于存活二、保护色的形成1.保护色①概念:某些动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。

②意义:不易被其他动物发现,利于躲避敌害或捕食猎物。

2.模拟保护色的形成实验彩布相当于生活环境;同学充当捕食者,小纸片表示猎物,“幸存者”最多的是与彩布颜色相近的纸片。

1.冬天的雷鸟体色是白色,而夏天它却呈现褐色,产生这种现象的原因是(A)A.生物具有保护色B.雷鸟随意改变自己的体色C.因为冬天较冷、夏天较热D.夏天阳光较强烈2.下列动物的体色不属于保护色的是(C)A.变色龙随着环境的变化而改变体色B.鲫鱼背部暗褐色,腹部白色C.眼镜蛇颈竖立时显露出眼镜状斑纹D.蟒的体表具有暗淡相间斑纹3.下列关于动物保护色的叙述中,不正确的是(B)A.使动物容易躲避敌害B.能够保护动物皮肤的美丽C.有利于动物捕食猎物D.动物的体色与周围环境相似4.(2019·衡阳)某森林中生存着一群不同体色的蛾类,由于某种原因,森林中几乎所有树木的颜色都变成了灰白色。

请你推测多年以后,如图中最能体现这群蛾类体色变化趋势的是(D)5.在“模拟保护色的形成过程”活动中,取红、绿、蓝、黄四种颜色的小纸片各25张,放在一块黄布上,实验者先背对黄布,然后转身快速拿取。

经过若干次后,最后剩下的小纸片数量最多的应该是(D)A.红色的B.绿色的C.蓝色的D.黄色的6.在“模拟保护色形成过程”的实验中,准备的100张各种颜色的小纸片模拟的是(C) A.单纯由环境引起的变异B.不同环境下的变异C.同种生物的不同变异类型D.多种生物的不同变异类型7.下列现象不属于保护色的是(D)A.冬天雷鸟羽毛全是白色的B.绿色草地的昆虫体色一般是绿色的C.比目鱼的体色随着环境颜色改变D.桃花鲜艳夺目,招引昆虫来传粉8.生物个体具有保护色的作用是(A)A.起掩饰作用,不容易被敌害或猎物发现B.起美化作用,引起其他生物的喜爱C.起警戒作用,引起敌害的注意和逃避D.起吸引作用,吸引异性个体与它交配9.有关“模拟保护色的形成过程”实验的叙述中,不正确的一项是(B)A.大的彩色布料模拟的是生活环境B.具有“保护色”的小纸片都不会被“捕食”C.具有“保护色”的小纸片幸存数量多D.不具有“保护色”的小纸片被“捕食”的机会大10.英国的桦尺蛾有灰色和黑色两种体色,都喜欢栖息于树干上,有科学家对未污染区和污染区的两种体色的桦尺蛾进行放出和重新捕捉实验,其重捕率如表,下列叙述正确的是(B)A.在未污染区黑色桦尺蛾更能适应环境B.在污染区灰色桦尺蛾更容易被天敌捕杀C.在污染区黑色桦尺蛾重捕率低是因为放出的数量少D.黑色和灰色桦尺蛾数量的变化是桦尺蛾迁移的结果11.台湾某峡谷,有一种浅灰色蝴蝶,数量很多,是当地的一大景观。

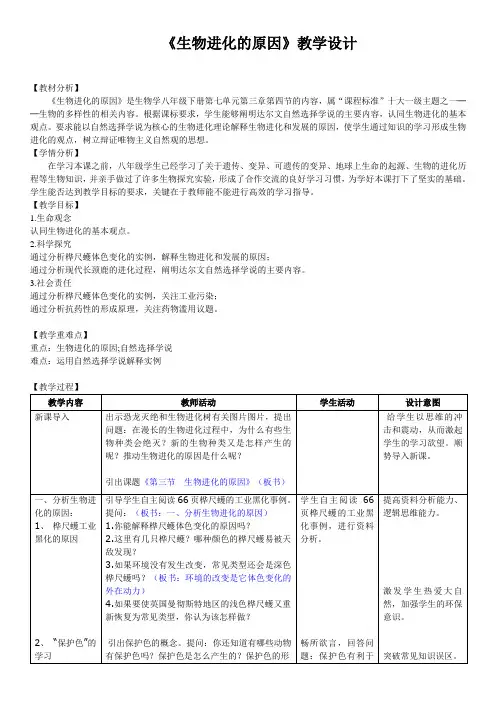

《生物进化的原因》教学设计【教材分析】《生物进化的原因》是生物学八年级下册第七单元第三章第四节的内容,属“课程标准”十大一级主题之一──生物的多样性的相关内容。

根据课标要求,学生能够阐明达尔文自然选择学说的主要内容,认同生物进化的基本观点。

要求能以自然选择学说为核心的生物进化理论解释生物进化和发展的原因,使学生通过知识的学习形成生物进化的观点,树立辩证唯物主义自然观的思想。

【学情分析】在学习本课之前,八年级学生已经学习了关于遗传、变异、可遗传的变异、地球上生命的起源、生物的进化历程等生物知识,并亲手做过了许多生物探究实验,形成了合作交流的良好学习习惯,为学好本课打下了坚实的基础。

学生能否达到教学目标的要求,关键在于教师能不能进行高效的学习指导。

【教学目标】1.生命观念认同生物进化的基本观点。

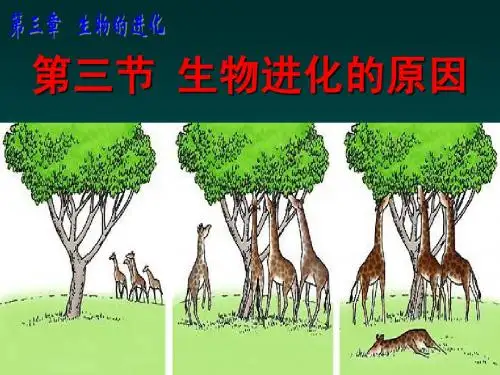

2.科学探究通过分析桦尺蠖体色变化的实例,解释生物进化和发展的原因;通过分析现代长颈鹿的进化过程,阐明达尔文自然选择学说的主要内容。

3.社会责任通过分析桦尺蠖体色变化的实例,关注工业污染;通过分析抗药性的形成原理,关注药物滥用议题。

【教学重难点】重点:生物进化的原因;自然选择学说难点:运用自然选择学说解释实例【教学过程】成是由生物本身意愿决定的吗?再次通过桦尺蠖的例子演示保护色的形成,说明:生物产生的变异是不定向的。

环境发生变化时,不利变异被不断淘汰掉,有利的变异逐渐积累,导致生物朝着一定的方向进化。

小结生物进化的原因,补充板书。

(板书:遗传和变异是桦尺蠖体色变化的基础)动物避敌和觅食。

小结:导致生物进化的基础是遗传与变异,动力是环境的改变,生物只有适应不断变化的环境才能生存和繁衍。

二、自然选择1.了解达尔文2.自然选择学说四、总结五、巩固练习我们所了解的这些观点主要来自于达尔文的自然选择学说。

设问:达尔文的自然选择学说说了什么?播放视频,引导学生思考自然选择学说的主要内容。

(板书:三、自然选择)引导学生用自然选择学说解释长颈鹿长颈的形成原因。

八年级下册第七单元生物圈中生命的延续和发展第三章生物的进化思维导图和知识要点思维导图:知识要点:第一节地球上生命的起源1.人类起源于森林古猿。

这一结论的获得有许多化石证据支持。

2.地球大约形成于46亿年前,原始生命大约诞生于36 亿年前。

3.原始大气成分来自于火山喷发,有水蒸气、氢气、氨、甲烷、二氧化碳、硫化氢气体构成。

原始大气中与现在大气明显的区别是没有氧气。

4.地球上生命的生存需要物质和能量。

5.米勒的实验:米勒将原始大气中的成分充入烧瓶中,通过火花放电制成了一些有机物(1)原料:甲烷、水蒸气、氢、氨等。

(2)产物(证据):氨基酸。

(3)结论:原始地球上能形成简单有机物6.原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用条件下,形成了许多简单的有机物。

后来,地球的温度逐渐降低,原是大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物又随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中。

7.原始生命诞生于原始海洋。

原始海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断地相互作用,经过极其漫长的岁月,大约在地球形成以后 10亿年左右,才逐渐形成了原始的生命。

8。

多数学者认为:原始大气中的无机物到有机物,再到原始生命,这一过程是在原始地球上进行的。

9。

原始地球条件:高温、高压、紫外线以及雷电、原始海洋、无氧气。

10.蛋白质、核酸是生命中重要的物质。

11.原始生命起源于非生命物质,过程如下:无机物→小分子有机物→大分子有机物→原始生命。

(但是从大分子有机物到原始生命的过渡还没有被实验验证)第二节生物进化的历程1.比较法:根据一定的标准,把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处。

2.化石:是生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于种种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化系形成的。

例如:始祖鸟化石《古代爬行动物→古代鸟类)。

生物进化的历程(1)采用比较化石的研究方法:即比较不同类型动物的化石在地层中出现的顺序,从而判断动物的脊椎动物进化的顺序是:鱼类→两栖类→爬行类→哺乳类。

第三节生物进化的原因教学目标1.模拟保护色形成的过程,说明生物进化的原因;2.概述自然选择学说,形成生物进化的观点;教学重点和难点1.重点:研究保护色形成的过程,概述自然选择学说,形成生物进化的观点。

2.难点:概述自然选择学说,形成生物进化的观点。

课前准备1.彩色气球、彩色衬纸2.视频、图片材料教学过程设计课时一教师:上节课同学们通过录像认识了勇敢的总鳍鱼祖先是如何从水生生活艰难地登陆的。

1938年人们在南非又捕获了这种曾被认为已经灭绝的鱼类。

那么我们能否通过对这种鱼的研究,重现脊椎动物的进化历程吗?学生:不能。

要几百万年的时间。

教师:很多进化现象由于需要历经漫长的时间而没有方法被人类观察到,可是也有些进化现象在比较短的时间就发生了明显的变化。

英国曼彻斯特的桦尺蛾就是这样的例子。

学生表演:学生扮演爷爷和孙子上场。

孙子将自己捕捉的昆虫标本拿给爷爷看,爷爷奇怪怎么找不到浅色的桦尺蛾,并拿出祖爷爷的研究笔记证明:1850年曼彻斯特的桦尺蛾是浅色占多数。

孙子百思不得其解,为什么自己找到的桦尺蛾都是黑的呢?教师:大家能不能帮助他找找原因?学生:因为环境污染,树皮都熏黑了,浅色的虫子容易被天敌发现,就减少了,黑色的不容易被发现,就存活了下来。

教师:是这样吗?我们通过一个模拟探究活动来检验一下你们的推测。

〔指导学生讨论课本上模拟探究活动的步骤,组织学生活动〕学生:进行探究活动,记录数据,书写活动报告。

课时二学生:发布探究活动结果。

教师:从上述实验中我们能够的出什么样的结论?学生:和环境颜色一样的生物容易生存下来。

教师:在人们对桦尺蛾的观察中也证明了这一点。

〔阅读课本58页〕桦尺蛾从浅色品种变成深色品种,也是一种进化。

这种进化是什么原因造成的呢?学生:桦尺蛾的颜色改变是环境污染造成的。

教师:桦尺蛾的颜色改变是环境污染直接引发的吗?由于煤烟,一只浅色的桦尺蛾会被熏黑,变成深色的桦尺蛾吗?学生:不是,桦尺蛾本来就有深色和浅色两种。

《第三节生物进化的原因》学案21.通过模拟保护色的形成过程,分析生物进化的原因。

2.通过模拟探究活动,培养模拟探究能力。

3.概述自然选择学说。

4.形成生物进化的基本观点。

(第1课时)●导入新课[复习回顾]1.始祖鸟是进化到的过渡类型。

2.生物进化的总体趋势是:。

3.研究生物进化的主要证据是,重要方法是。

4.科学家通过对的纵向比较和的横向比较来推断的大致过程。

●探究新知一、分析生物进化的原因[自主学习1]阅读教材第62页,思考回答下列问题:1.从1850年到1950年华尺蠖有什么变化?2.是什么原因导致这种变化?3.这种变化遗传吗?4.这种变化体现了生物与环境的什么关系?有什么意义?[自主学习2]阅读教材第63页,思考回答下列问题:动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色被称为,这样的动物不易被其他动物所发现,这对它敌害或者猎物都是十分有利的。

二、模拟保护色的形成过程,分析生物进化的原因[模拟探究]阅读教材第64---65页,并在课本上填写相关内容。

●课堂小结1.是生物进化的基础2.是生物进化的外在动力3.生物只有适应不断变化的环境才能生存和繁衍。

●随堂检测1.冬天的雷鸟体色是白色,而夏天它却呈现褐色,这种现象时()A.生物具有保护色B.雷鸟随意改变自己的体色C.因为冬天较冷,夏天较热D.夏天阳光较强烈2.下列关于动物保护色的描述不正确的是()A.使动物容易躲避敌害B.有利于动物捕食猎物C.能保护动物的皮肤的美丽D.动物的体色与周围环境相似3.自然界中生物进化的外在原因是()A.人工选择B.天敌的影响C.环境的改变D.温度的改变4.生物进化的内在因素是()A.产生了有利变异B.产生了可遗传的变异C.产生了不利变异D.产生了不遗传的变异5.下表为英国曼彻斯特地区两个时期的栖息在树干上的桦尺蛾类型数量调查情况,请分析回答相关问题:1850年(森林时期)1950年(工业城市)浅灰色桦尺蛾深黑色桦尺蛾浅灰色桦尺蛾深黑色桦尺蛾99%1%1%99%(1)桦尺蛾有深浅不同的颜色,说明生物界中普遍存在着_________现象。