第五章 中唐诗坛

- 格式:ppt

- 大小:2.08 MB

- 文档页数:51

五章中唐诗歌精品课件专用精品课件.一、教学内容本节课我们将深入探讨教材第五章中的唐诗歌精品。

具体内容涉及唐代著名诗人的代表作品,如李白《将进酒》、杜甫《春望》、王之涣《登鹳雀楼》等。

我们将详细解析这些诗歌的主题、意境、韵律及修辞手法。

二、教学目标1. 理解并掌握唐诗歌的基本知识,如韵律、格律等。

2. 领悟唐代著名诗人的创作风格和艺术特色。

3. 培养学生的审美情趣和诗歌鉴赏能力。

三、教学难点与重点教学难点:唐诗歌的韵律、格律以及修辞手法的运用。

教学重点:唐代著名诗人的创作风格、艺术特色以及诗歌鉴赏。

四、教具与学具准备1. 教师准备:PPT课件、黑板、粉笔。

2. 学生准备:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过讲述唐代历史背景,引出唐诗歌的主题。

2. 新课内容:详细讲解教材第五章中唐诗歌的韵律、格律等基本知识,分析著名诗人的代表作品。

a. 李白《将进酒》:讲解其豪放洒脱的写作风格,分析其意境和修辞手法。

b. 杜甫《春望》:解析其忧国忧民的情怀,以及沉郁顿挫的写作特点。

c. 王之涣《登鹳雀楼》:阐述其豁达的胸怀和宏伟的景象描绘。

3. 实践情景引入:让学生模仿诗人的写作风格,创作一首属于自己的诗歌。

4. 例题讲解:选取一道教材中的诗歌鉴赏题目,引导学生运用所学知识进行分析。

5. 随堂练习:让学生针对所学内容,完成教材中的练习题。

六、板书设计1. 唐诗歌的基本知识(韵律、格律等)2. 著名诗人代表作品分析a. 李白《将进酒》b. 杜甫《春望》c. 王之涣《登鹳雀楼》七、作业设计1. 作业题目:请从教材第五章中选取一首唐诗歌,分析其主题、意境、韵律及修辞手法。

2. 答案要求:不少于500字,要求条理清晰,分析透彻。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生在课后阅读更多唐诗歌作品,提高诗歌鉴赏能力。

可以组织诗歌朗诵、鉴赏比赛等活动,激发学生对诗歌的兴趣。

重点和难点解析1. 教学内容的重点诗歌选取与分析。

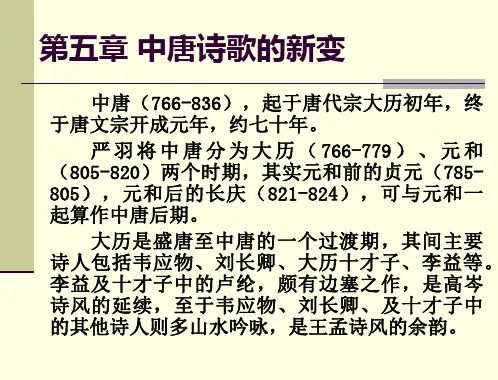

第五章中唐诗歌概述中唐诗歌的历史范围(766-836):文学史上的中唐,一般是指唐代宗大历元年(766)到唐文宗开成元年(836)年,历代、德、顺、宪、穆、敬、文宗七朝,共71年。

766年左右,先后逝去的著名诗人有王维(761)、李白(762)、高适(765)、杜甫(770)、岑参(770)等,盛唐诗坛由此冷寂。

中唐诗风的转变:时代精神的转变:由盛唐的自由浪漫转为冷静思考,由干时用世转为忧时拯世。

审美趣尚的转变:由盛唐的兴象玲珑、风骨端翔、意境浑融转为大历十才子的清新淡远、韩孟的险怪、元白的平易通俗。

写实成为诗歌创作的主流。

中唐诗歌的分期:中唐诗家辈出,风格多样,上承杜诗,下启晚唐和两宋诗风。

前期:自大历到贞元年间,主要有元结、顾况、刘长卿、韦应物、李益、大历十才子等人。

后期:自贞元到长庆年间,主要有韩孟诗派、元白诗派、李贺以及刘禹锡、柳宗元等。

第一节大历诗坛概况一、士人共同的心态:他们在繁盛的盛唐度过青春时光,又都目睹了安史之乱及乱后的破败萧条。

安史之乱八年,催垮了整整一代人的精神。

疲倦、衰顿、苍老、冷淡的内心代替了盛唐士人狂放、慷慨、豪迈、昂扬进取的精神。

二、总体诗风:通过描写自然山水的恬静、幽远、清冷甚至孤寂来表现人生的感叹及个人内心的惆怅。

诗歌幽隽、闲雅,重清丽的韵致。

诗体上:工五言。

有句无篇。

语言上:省净、精炼、流丽。

山水诗,多静态描述,缺乏灵动与飞扬之气。

边塞诗,多了些哀怨低沉,少了些慷慨与悲壮。

胡应麟:“气骨顿衰”(《诗薮》)“过渡”阶段——盛唐到元和的过渡。

三、主要诗人1、大历十才子——钱起、卢纶、韩翃等大历,唐代宗时年号,766年—779年,共14年。

概念:文学史(P220)钱起被公认为十才子之首,《省试湘灵鼓瑟》、《暮春归故山草堂》为其名作,前为试帖诗,“曲终人不见,江上数峰青”二句尤为传诵。

卢纶以边塞诗著称,《塞下曲》六首为其名作,其三:”月黑雁飞高,单于夜遁逃,欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

第五讲沉寂与振起:中唐诗坛一,大历诗风稍厌精华,渐趋淡静。

(《诗薮》内编卷四)大历(766-779)至贞元(785-805)1,士人心态的转变与诗歌的冷落寂寞情调安史之乱对唐代士人精神的创伤。

孤独寂寞的冷落心境,清雅高逸的情调。

转变:由雄浑的风骨气概转向淡远的情致,转向细致省净的意象创造,以表现宁静淡泊的生活情趣,虽有风味而气骨顿衰,露出中唐面目。

文事退场,武功方兴。

平心静气的孤寂、冷漠和散淡,弥漫诗坛。

两个群体:a,长安、洛阳为中心的钱起等“十才子”,多题赠送别之作;b,江南地方官员诗人,刘长卿、韦应物、李嘉佑、戴叔伦,多写山水风景。

传承与新创:题材内容并无创新,艺术风格追求清雅闲淡,深受盛唐王孟诗风影响。

诗歌中词语色彩及意象构成方面,特色明显,多使用冷淡色调:秋风、落叶、夕照、寒鸦。

2,大历诗人的意象类型1),象征性意象:不对特定景物进行工细描写,多用象征性语汇形成具有强烈情绪化倾向的意象。

隐喻性远大于描述性和写实性,富暗示性及弹性,较易于形成某种情绪类型的固定符号。

“青山”谢朓《游东田》:不对芳村酒,还望青山郭。

→归宿之处。

落日孤舟去,青山万里看。

(刘长卿《却赴南邑留别苏台知己》)、惆怅暮帆何处落,青山无限水漫漫。

(刘长卿《送子婿崔真父归长城》)“白云”隐喻隐逸、高洁意蕴;“孤舟”代指漂泊不定的生活;“夕阳”隐喻衰败消沉;芳草、落叶、常州、寒山。

2),描述性意象:采用白描手法写诗,以求意象创新。

观察细致,明辨物象,描写真切传神,易于将视角投射入盛唐诗人所忽略的细微角落,发现此前诗人未写过的琐细幽美的自然物象和生活情趣,开辟新的诗境,惜意境不能浑融,常有句无篇。

曲中人不见,江上数峰青。

(钱起《湘灵鼓瑟》)雨中黄叶树,灯下白头人。

(司空曙《喜外弟卢纶见寄》)星河秋一雁,砧杵夜千家。

(韩翃《酬程延秋夜即事见赠》)重露湿苍苔,明灯照黄叶。

(李端《过谷口元赞所居》)3,代表作家1),韦应物京兆万年人。