膜性肾病诊治进展共37页

- 格式:ppt

- 大小:6.01 MB

- 文档页数:37

膜性肾病的发病机制及治疗进展中华医学会肾脏病2011-分享南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院)邢昌赢特发性膜性肾病(idiopathic membranous nephropathy, IMN)是成人肾病综合征常见的主要病因之一,发生率占肾活检病人的3%左右,占成人肾病综合征的25%~40%。

目前治疗困难,尽管有1/3 患者可以自行缓解,但仍然有40%的患者十年内到达终末期。

其病理特征主要为肾小球脏层上皮细胞(glomerular epithelial cell, GEC)下免疫复合物(immune complex, IC)沉积,后期伴肾小球基底膜(glomerular basement membrane, GBM)弥漫增厚。

特发性膜性肾病发病缓慢,临床表现轻重不一,主要为:1、肾病综合征:大量蛋白尿、低白蛋白血症、高脂血症和高度水肿;2、约1/3 患者可以并发深部静脉血栓形成,是非膜性肾病患者的两倍;3、免疫功能低下、易感染。

一、膜性肾病的病因20%-25%的膜性肾病继发于其他疾病如乙型病毒性肝炎或其它感染、自身免疫性疾病(系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿性关节炎等)、药物(金制剂、青霉胺等)、肿瘤等,积极治疗原发病或去除致病因素可缓解甚至消失。

然而大部分膜性肾病的病因并不明确,属于特发性膜性肾病(idopathic membranuous nephropathy, IMN)。

特发性膜性肾病在我国约占原发性肾小球疾病的10%,其进展缓慢,临床表现轻重不一,经过各异,预后差别也较大,40-60%的患者5 到20 年或更长时间后可能进入终末期肾脏病。

该病迄今没有满意的治疗方法。

目前国内外绝大多数学者认为:特发性膜性肾病是针对肾小球脏层上皮细胞(足细胞)膜抗原成分、由自身抗体介导、补体参与的器官特异性自身免疫性疾病。

免疫系统功能的紊乱导致了该病的发生,而致病靶抗原与抗体结合形成免疫复合物是这一系列病理过程发生的始动因素。

膜性肾病诊断与治疗新进展【摘要】膜性肾病是一种常见的肾脏疾病,给患者带来严重的健康威胁。

本文旨在探讨膜性肾病诊断与治疗的新进展。

在诊断方面,我们介绍了最新的诊断方法,包括免疫组化和电镜检查等技术。

在治疗方面,我们讨论了传统治疗方法以及免疫治疗和个体化治疗的应用。

我们还关注了新药物在膜性肾病治疗中的研究进展。

结论部分展望了膜性肾病诊断与治疗的未来发展方向,强调了个体化治疗的重要性。

通过本文的探讨,我们希望更好地了解和应对膜性肾病,为患者提供更有效的诊断和治疗方案。

【关键词】膜性肾病, 诊断方法, 治疗方法, 免疫治疗, 新药物, 个体化治疗,未来展望, 总结。

1. 引言1.1 膜性肾病概述膜性肾病是一种以肾小球基底膜下半的局部增生和病变为主要病理特征的原发性肾脏疾病。

它是一种慢性进行性的肾小球疾病,常见于成年人,尤其是中老年人。

膜性肾病的发病原因目前尚不完全清楚,可能与免疫反应、遗传因素、药物毒性等多种因素有关。

临床上,患者常表现为进行性蛋白尿、高血压、水肿和肾功能不全等症状。

部分患者可能伴有肾病综合征的表现,如尿蛋白量增多、低蛋白血症、高胆固醇血症等。

诊断膜性肾病主要依靠临床表现、肾活检和相关实验室检查。

肾活检是确诊膜性肾病最可靠的方法,通过镜检和免疫荧光检查可以明确病变的类型和程度。

膜性肾病的治疗主要包括对症治疗、控制高血压和蛋白尿、避免药物毒性等措施。

近年来,免疫治疗和新药物治疗在膜性肾病的治疗中取得了一些进展,为患者带来了更多的治疗选择。

个体化治疗的概念也逐渐被提出,致力于为每位患者制定最合适的治疗方案。

膜性肾病是一种常见的肾小球疾病,诊断和治疗均具有一定的挑战性。

随着医学技术的进步和研究的不断深入,相信膜性肾病的诊断与治疗将在未来得到更大的进展和突破。

1.2 研究目的具体来说,本研究旨在探讨膜性肾病的诊断方法和治疗方法的最新进展,评估免疫治疗在膜性肾病中的应用情况,并探讨新药物在膜性肾病治疗中的研究进展。

特发性膜性肾病的诊治进展一、概述膜性肾病(membranous nephropathy,MN)是导致成人肾病综合征最常见的原因之一。

据国外文献报道,白种人中膜性肾病约占原发性肾病综合征的30%~40%,但近年来有下降趋势。

儿童膜性肾病相对少见,乙肝病毒感染是导致儿童膜性肾病的最常见病因(68%)。

膜性肾病的发病高峰年龄为40~50岁,男女比例约为2:1。

据国内北京及南京的资料显示,国内膜性肾病发病率较低,约占原发性肾小球疾病的9.9%~13.5%,居IgA肾病、系膜增生性肾小球肾炎之后,列第三位。

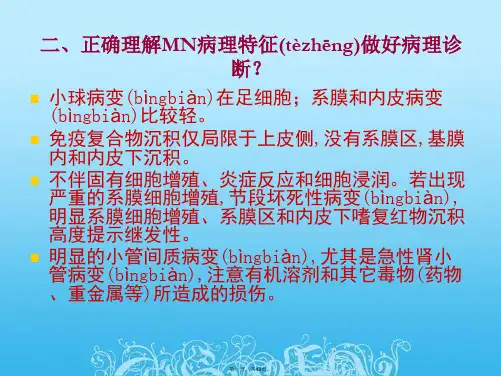

膜性肾病是肾小球基底膜(glomerular basement membrane,GBM)上皮细胞下免疫复合物沉积伴GB M弥漫增厚为特征的一组疾病,一般不伴有肾小球固有细胞增殖及局部炎症反应。

膜性肾病主要表现为蛋白尿,约60~80%患者表现为肾病综合征。

根据病因不同分为特发性、继发性及家族性。

特发性膜性肾病临床进展缓慢,部分患者可以自发缓解,而约30%~40%患者最终发展至终末期肾脏疾病或死亡,将在本章重点进行讨论。

二、病因及发病机制膜性肾病是一个病理学诊断,根据其病因可分为特发性、继发性及家族性三大类。

根据国外的流行病学资料表明原因未明的特发性膜性肾病居多,约占三分之二;继发性膜性肾病约占三分之一,包括自身免疫性疾病、感染、肿瘤及药物等致病因素;而目前有较少的家族聚集的膜性肾病报道,尚未明确致病基因。

但随着检查手段的日益丰富及完善,继发性膜性肾病的比例有逐渐增加的趋势。

2008年南京地区分析了390例膜性肾病的患者,发现继发性膜性肾病占68%,其主要病因依次是系统性红斑狼疮(62%)、乙型病毒性肝炎(17%)及肿瘤(4.5%)。

在本章中若非特别指出,仅指特发性膜性肾病。

个人浅见:由于中国是乙肝大国,因此乙肝肾(膜性肾病)的比例肯定高于国外。

但国内对乙肝肾的诊断存在明显的缺陷,特别是肾组织乙肝标记物的检测存在问题(假阳性和假阴性普遍存在),因此乙肝肾的诊断和治疗并没有太多的临床证据及经验)。

特发性膜性肾病诊治进展作者:孙贤来源:《现代养生·下半月》2019年第11期【摘要】特发性膜性肾病(IMN)近年来患病率逐渐升高,其病因及发病机制尚不明确。

明确诊断IMN不仅需要肾穿刺活检,更需要结合患者病史及实验室检查,排除继发性膜性肾病(SMN)。

KDIGO指南推荐对于需要激素及免疫抑制剂治疗的IMN,初始治疗首选激素联合环磷酰胺(CTX),替代方案可选择激素联合神经钙调蛋白抑制剂(CNI),如环孢素(Cs)或他克莫司(FK506)。

IMN患者预后差异较大,其治疗应个体化。

【关键词】特发性膜性肾病;诊断;鉴别诊断;治疗膜性肾病(membranous nephropathy,MN)根据病因可分为特发性膜性肾病(Idiopathlic membranous nephropathy,IMN)及继发性膜性肾病(secondary membranous nephropathy,SMN),患病率较高,在我国成人肾病综合征(nephrotic syndrome,NS)的常见病因中约占20%[1]。

IMN属于原发性膜性肾病,其发病原因及发病机制至今尚不明确。

IMN好发于中老年,男性多见,起病隐匿,约80%表现为肾病综合征,其余则症状不典型,且激素敏感性较差,预后差异大。

近年来,肾活检资料显示,IMN的患病率呈逐年上升趋势。

本文就IMN近年来的诊治进展作简要综述。

1 IMN的诊断及鉴别诊断1.1 MN病理特点膜性肾病属于病理学诊断,其病理特点:光镜下肾小球基底膜(glomemlar basement membrane,GBM)弥漫性增厚,可伴钉突形成,IgG和C3呈颗粒状沿肾小球毛细血管壁沉积;电镜下早期可见GBM上皮侧有排列整齐的电子致密物,常伴有广泛足突融合[2]。

1.2 根据病理特点鉴别IMN与SMN肾活检病理结果对鉴别MN是特发性还是继发性,也具有一定的参考价值。

有研究显示,IMN患者的肾活检病理,毛细血管壁沉积物中IgG其亚单位以IgG4为主[3],而SMN毛细血管壁沉积物则以IgG1、IgG2 和IgG3为主[4]。

膜性肾病诊断与治疗新进展1. 引言1.1 膜性肾病概述膜性肾病是一种常见的肾脏疾病,其特征是慢性进行性肾小球疾病。

该病主要发生在成年人,但也可见于儿童和青少年。

膜性肾病的发病机制尚不完全清楚,可能与免疫反应、遗传因素、环境因素等多种因素相关。

膜性肾病通常表现为蛋白尿、水肿、高血压等肾病综合征症状,但部分患者可能无明显症状。

诊断膜性肾病主要依靠肾活检并观察电镜下的肾小球表现。

治疗膜性肾病的方法主要包括控制高血压、蛋白尿等症状、免疫抑制治疗等。

近年来,针对膜性肾病的治疗方法不断有新的进展,如靶向免疫治疗、荷尔蒙治疗等。

膜性肾病的治疗尚面临一些挑战,但随着研究的不断深入,相信未来一定会有更多有效的治疗方法出现,为患者带来更好的预后和生活质量。

1.2 研究意义膜性肾病是一种常见的肾脏疾病,临床上病变主要发生在肾小球毛细血管壁上的基底膜上,导致膜性增生和局部炎症反应。

这种疾病不仅令患者生活质量受影响,而且可能最终导致慢性肾脏病甚至肾功能衰竭。

因此,对膜性肾病的诊断和治疗是非常重要和紧迫的任务。

近年来,随着医学科技的不断进步和研究的持续深入,关于膜性肾病的诊断与治疗方面取得了一些新的进展,这为临床医生提供了更多的选择和希望。

通过了解膜性肾病的病因和分类、临床表现、诊断方法以及治疗方法,我们可以更好地制定个性化的治疗方案,从而提高患者的治疗效果和生存质量。

因此,深入研究膜性肾病的诊断与治疗新进展具有重要的意义。

通过不断探讨和总结最新的研究成果和临床经验,不仅可以促进膜性肾病治疗的进步,还可以为今后更多类似疾病的诊断与治疗提供借鉴和参考。

希望本文能够为临床医生和研究人员提供有价值的信息,并进一步推动膜性肾病领域的发展。

2. 正文2.1 膜性肾病的病因与分类膜性肾病是一种以肾小球毛细血管壁上的膜性增生为特征的肾小球疾病。

其病因目前尚未完全明确,可能与免疫复合物、自身抗体和遗传因素等多种因素有关。

一般而言,膜性肾病可分为原发性和继发性两大类。