第六章中国动画的风格流派.

- 格式:ppt

- 大小:2.78 MB

- 文档页数:74

1979年中国第一部彩色宽银幕动画长片《哪吒闹海》问世,这部被誉为“色彩鲜艳、风格雅致、想像丰富”的作品,深受国内外好评。

民族风格在它的身上的到了很好的延续。

动画片《三个和尚》是继承了传统的艺术形式,又吸收了外国现代的表现手法,在发展民族风格中做了一次新的尝试。

动画片《雪孩子》画面优美富有诗意;《南郭先生》表现了汉代的艺术风格、格调古雅;《火童》结合了装饰性造型和民族艺术特点。

同一时期的影片中,还有《两只小孔雀》、《画廊一夜》、《狐狸打猎人》、《好猫咪咪》、《愚人买鞋》、《黑公鸡》、《小鸭呷呷》、《人参果》、《淘气的金丝猴》、《假如我是武松》、《蝴蝶泉》、《天书奇谭》、《兔送信》、《三十六个字》等也延续这一创作思想。

1984年的大型动画片《金猴降妖》,又一次将孙悟空搬上了动画银幕,塑造了一个感人的孙悟空形象;在表现手法上通过将传统的民族风格和抽象绘画的手法和现代音乐融合,探索民族艺术的新发展。

动画片《夹子救鹿》淡雅而抒情,具有敦煌壁画的古朴风格。

剪纸片《草人》模拟中国工笔花鸟画的形式。

此外,《女娲补天》,《抢枕头》、《海力布》、《水鹿》、《大扫除》、《网》、《偷东西的驴》、《巫婆、鳄鱼和小姑娘》等,也都富于民族风情。

第三节中国动画二、民族风格的探寻之路在动画发展到20世纪90年代至今,中国动画创作相对于世界动画发展出现缓慢趋势。

在美国动画和日本动画的冲击下,同时也由于缺乏市场化操作,动画的回收相对较慢,中国动画以往是纯国家投资,私人不愿投资,从而导致动画者的流失和中国动画业的发展缓慢。

中国动画要改变以往的操作方式。

为重振国产动画,美影厂历时四年摄制了动画片《宝莲灯》,这是中国迄今投资最大的一部影院动画长片,故事取材于中国的民间传说,在画面、人物造型上都精心设计,音乐制作极为考究,同时现代高科技的运用也为影片增色不少,给人以耳目一新之感,获得了观众的好评。

第三节中国动画三、20世纪90年代以后的新发展中国第一部动画片《大闹画室》(1926年)中国第一部有声动画片《骆驼献舞》(1935年)中国第一部大型动画片《铁扇公主》(1941年)中国第一部<a name=baidusnap0></a>童话</B>题材的动画片《谢谢小花猫》(1950)新中国第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》(1955年)第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖获奖影片《小鲤鱼跳龙门》(1958年)中国第一部彩色剪纸片《猪八戒吃西瓜》(1958年)中国第一部彩色动画长片《大闹天宫》(1961年、1964年)中国第一部立体电影木偶片《大奖章》(1960年)中国第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》(1960年)中国第一部折纸片《聪明的鸭子》(1960年)中国第一部彩色木偶长片《孔雀公主》(1963年)中国第一部水墨剪纸片《长在屋里的竹笋》(1976年)中国第一部彩色宽银幕动画片《哪吒闹海》(1979年)第一届中国电影“金鸡奖”最佳美术片奖获奖影片《三个和尚》(1980年)中国第一部系列动画片《葫芦兄弟》(1987年)中国第一部在国外获奖的科教动画片《遗传工程初探》(1985年)中国动画之最(一)国产动画被国人认为“单纯”、“幼稚”、“无聊”,国产动画教育青少年怎么做人的,十分纯洁,相对适合低年龄儿童,定位过底,跟不上时代潮流。

“中国动画学派”中动画角色的表演风格探析作者:阎泽群来源:《艺术科技》2016年第10期摘要:中国的动画始于20世纪中期,经过近30年的发展之后开始进入到繁荣发展的阶段,期间创作了大量的优秀作品。

“中国动画学派”擅长利用传统文学作品和传统文学艺术手法创作动画影片,表演风格主要受造型设计、性格塑造与角色表演、时代审美取向三个方面的影响。

“中国动画学派”在发展中国动画产业、弘扬传统文化方面做出了巨大的贡献。

关键词:“中国动画学派”;特点;表演风格我国动画片自20世纪80年代后期开始产出了大量的优秀作品,但是鉴于技术和资金的原因,大多数动画片以短篇为主,但是我国动画片的特点较为鲜明,首先是风格上的民族性,大多数动画作品取材于民间故事、传说等,且人物设计上取材于京剧、剪纸等民间艺术,场景制作上借鉴传统水墨画风格,因此动画效果极为鲜明,在国际上也有较高的辨识度。

1 “中国动画学派”中动画角色的表演风格分类1.1 写实风格现实主义题材的作品多采用这种风格。

如1964年出品的《草原英雄小姐妹》,取材于真实新闻事件。

配合题材,动画角色、背景的造型设计写实。

与之风格相适应,角色动作表演没有更多夸张变形的处理,角色动作表情略显生硬,很多动作是当时流行的革命舞蹈中的造型,缺少生活化的细节表现。

在影片高潮部分,小姐妹俩在暴风雪中艰难跋涉,羊群惊慌四散奔逃,动作设计较为精彩。

1.2 夸张风格夸张风格是指在动画人物的表演过程中,采用比日常生活更加放大的情绪色彩和动作来表现强烈的人物性格和情感的方式。

这类风格作品不少,以其幽默诙谐的造型、夸张搞笑的表演受到观众的欢迎。

如1962年出品的《没头脑与不高兴》,是上海电影专科学校动画系60级的毕业创作,也是“中国动画学派”作品中风格较为独特的一部。

影片造型单纯,不强调空间透视,追求画面的构成感。

动作处理流畅,强调夸张变形,简洁而有弹性,配上动感的背景音效,更显俏皮。

对比当时流行的“高大全”的形象和表演,片中既有大家喜闻乐见的戏曲表演,表演的动作又不是简单照搬,而是经过动画特有的夸张变形的处理,极具幽默感,这类风格也更受小朋友的欢迎。

中国动画学派创作风格

中国动画学派的创作风格主要分为三个阶段:传统匠心、现实主义探索、多元风貌。

传统匠心是中国动画学派的第一个阶段,从上世纪30年代开始,在这个阶段中,中国动画师主要以国粹艺术为基础进行创作,注重传统文化的继承和创新。

例如,《大闹天宫》和《小蝌蚪找妈妈》等作品,都以中国传统绘画和剧场表演为特色,展现了独特的艺术风格。

现实主义探索是中国动画学派的第二个阶段,从上世纪50年代开始,这个阶段中,中国动画师开始注重社会现实主题的呈现,尤其是中国共产主义革命和社会主义建设的内容。

例如,《雷锋的故事》和《小兵张嘎》等作品展现了中国社会主义价值观和革命英雄的形象,表现了这一时期中国动画的主题和风格。

多元风貌是中国动画学派的第三个阶段,从上世纪80年代以来,随着中国社会的改革开放,中国动画师开始接触到更多国际化的内容和风格。

这个阶段中,中国动画作品风格多样,既有注重艺术创新的实验性作品,也有以商业化为导向的大众作品。

例如,《大闹天宫》的现代翻拍版《大圣归来》以及《熊出没》系列等作品就展现了中国动画多元风貌的一部分。

总的来说,中国动画学派的创作风格与中国文化和社会历史紧密相连,经历了传统匠心、现实主义探索和多元风貌三个阶段的发展。

国产动画电影的传统美学风格及其文化探源近年来,国产动画电影取得了长足的进步,不仅在国内市场赢得了观众的喜爱和认可,更在国际舞台上呈现了中国动画的实力和潜力。

然而,随着中国传统美学的复兴和文化自信的增强,越来越多的国产动画电影开始重视表达中国的传统美学风格,以及其背后的文化探源。

中国传统美学是一个源遥流长、博大精深的体系,包含了雄厚的哲学思想、艺术理论和审美观念。

在国产动画电影中,这些传统美学元素得到了广泛的应用。

其中,最为突出的特点是追求图形和颜色的简练、平衡和谐。

这一特点与中国画的审美追求相契合,中国画一直以来以“以白为主、以墨为主”为特色,重视形神兼备,追求生动的质感和意境的抒发。

国产动画电影中的画面也屡屡运用鲜艳的配色和生动的线条,以创设出奇特的美感。

另外,国产动画电影还屡屡借鉴中国传统文学和神话故事,通过描绘中国古代的历史和文化来彰显中国特色。

这种文化探源的精神在许多优秀的动画作品中体现得淋漓尽致,如《大闹天宫》、《哪吒之魔童降世》等。

这些电影将中国传统文化中的经典故事以新的方式表现出来,既传承了传统,又融入了现代表现手法,展示了当代创作者对传统文化的继承和创新。

此外,珍惜生态环境和宏扬中华民族精神是中国传统文化不行或缺的元素,这也在国产动画电影中得到了体现。

例如,《白蛇:缘起》这部电影以中国古代听说中的白蛇故事为背景,通过对自然环境的描绘和对传统美德的强调,传递了对自然和人文的尊重。

这些电影不仅呈现了中国的奇特文化,也召唤了大众保卫生态环境、传承优秀传统文化的意识。

然而,国产动画电影在追求传统美学风格的同时,也在不息创新,寻求与世界动画电影的对话与融合。

随着国际合作的加深和技术的进步,中国动画越来越多地接受先进的制作工艺和手法,提高了动画的视觉效果和艺术表现力。

这一点在近年来的一些作品中得到了充分的呈现,如《大圣归来》、《西游记之大闹天宫》等。

这些作品重视细节的塑造和情感的传递,将中国传统美学与现代影像技术相结合,以更加丰富和多样的方式表现中国文化。

谈中国动画片的民族风格中国是世界上公认的文化底蕴深厚、历史悠久的文明古国。

几千年的历史进程中,流传下来浩如烟海的瑰丽的神话故事和优秀的民间传说,这些对于动画片的创作,无疑是一个取之不尽、用之不竭的宝库。

我国第一部动画长片《铁扇公主》就取材自古典小说《西游记》,这部充满想象力的小说可能是迄今为止中国动画片取材改编最多的一部:有《大闹天宫》、《孙悟空三打白骨精》、《人参果》、《金猴降妖》等长篇演绎,有《猪八戒吃西瓜》式的幽默小品,还有《丁丁战猴王》、《小八戒》这样的故事新编。

此外,《哪吒闹海》取自《封神演义》,《一幅壮锦》、《人参娃娃》、《阿凡提》、《孔雀公主》等则来源于民间传说。

寓言故事因其丰富的哲理、形象的比喻、内容的教育意义而受到动画工作者的喜爱。

《愚人买鞋》、《鹬蚌相争》、《螳螂捕蝉》、《三个和尚》、《南郭先生》、《杞人忧天》及后来制作的《传统美德故事》、《古书新说》等,既是充满哲理的寓言又是大家口口相传、耳熟能详的成语故事,并且负载着民族传统的艺术趣味及审美取向,包含着中华民族特有的价值观和哲学观。

现实题材作品最容易让人产生认同感,因此也最容易让人接受。

国产动画片中这类作品同样注重对少年儿童的教育意义。

如《没头脑和不高兴》,告诉大家马虎和随便闹情绪往往容易铸成大错;《邋遢大王奇遇记》讲一个不讲卫生的孩子如何经历了一连串童话历险后变得整洁起来。

《皮皮的故事》以对孩子们进行卫生、健康教育为主。

这样的题材在某种意义上说也是具有中国特色的。

中国动画在题材选择上的倾向性使得影片的内容呈现出独特的民族风格。

通过从民族文化中探寻中国动画的艺术风格,使得中国动画在世界动画的发展中既保持独立又有所创新。

中国动画是有着巨大的潜力的,其发展的关键就是要突破思维定势,使社会效益和经济效益形成良性互动,这样才能在全球化的语境中有所发挥而不致退场。

中国民间美术中的皮影、木偶、年画、剪纸、折纸等艺术形式具有概括、夸张、简洁,色彩单纯、强烈等特点,这些特点都非常适合动画的造型及运动方式。

中国动画学派创作风格中国动画学派是指中国动画创作中形成的一种独特的风格和表现方式。

中国动画学派的创作风格主要体现在画面表现、故事叙述、角色塑造和艺术手法上。

在画面表现方面,中国动画学派注重细腻的画面描绘和丰富的色彩运用。

中国动画师们擅长运用各种绘画技法,如水墨画、油画和国画等,将传统的绘画风格融入到动画中。

他们注重细节,注重对自然景物的观察和表现,使得画面更加真实、自然。

同时,运用丰富多样的色彩,使画面更加生动、鲜明。

在故事叙述方面,中国动画学派强调情节的紧凑和寓意的深刻。

他们注重通过故事来传递思想和哲理,使观众在观看动画的同时能够得到思考和启发。

同时,中国动画学派还注重对传统文化的挖掘和表达,通过对历史故事、古代神话和民间传说的改编,使动画更具有中国文化的独特魅力。

在角色塑造方面,中国动画学派注重塑造立体的人物形象。

他们通过对人物的外貌、性格和动作的细致描绘,使角色更加鲜明、生动。

同时,他们注重人物形象的情感表达,通过细腻的表情和动作,使观众更能够感受到角色内心的情感变化。

在艺术手法方面,中国动画学派善于运用各种艺术手法来表达情感和思想。

他们注重音乐的运用,通过音乐的节奏和旋律来增强画面的表现力。

同时,他们还善于运用各种动画技巧,如变形、镜头运动和特效等,来丰富画面的呈现形式。

他们还注重对声音的运用,通过配音和音效的处理,使得动画更加生动、逼真。

总的来说,中国动画学派的创作风格以细腻的画面表现、紧凑的故事叙述、立体的角色塑造和多样的艺术手法为特点。

他们通过对传统文化的传承和创新,使得中国动画在国际舞台上获得了越来越多的赞誉和认可。

未来,中国动画学派将继续发扬光大,为中国动画的发展做出更大的贡献。

动画的风格与流派美国动画美国的动画片经过长期的发展,形成了鲜明的特点。

它以剧情片为主,情节曲折,生动有趣;人物性格鲜明;音乐优美动听;特备注意细节的刻画,适合绝大多数观众的审美口味;影片多以大团结为结局。

人物造型设计规范,与生活中的原型差距不大。

动物形象大多作大幅度夸张。

美国动画善于塑造典型,推出动画明星,从1914年的恐龙葛蒂到2002年的小马王斯皮尔特和怪物史莱克,美国为世界艺术动画宝库推出了难以计数且具有各种造型和性格鲜明的动画人物,并且这些人物都受到了人们的喜爱。

美国动画在世界动画史上占有重要地位,它一直引领着世界动画片的潮流和发展方向。

美国第一部动画拍摄于1907年,至2002年为止,经历了5个发展阶段。

1907—1937年是开创阶段。

1907年的动画片《滑稽脸的幽默相》奠定了美国动画史的正式开始。

1937—1949年是美国动画片的初步发展时期。

1950—1966年是美国动画片第一次繁荣时期。

这个时期,迪士尼公司成为动画电影业的霸主。

1966—1988年是美国动画的蛰伏时期。

1989年迪士尼推出了《小美人鱼》,并获得了成功,标着着美国又一次进入了繁荣期,一直持续至2002年。

迪士尼是美国著名的动画公司,成立于1923年,一直由被人们成为传奇的沃尔特﹒迪士尼执掌。

代表作有《白雪公主》、《幻想曲》、《狮子王》等等。

华纳兄弟公司动画部与梦工厂也都是美国著名的动画公司,而梦工厂是至今唯一能与迪士尼抗衡的动画电影公司。

日本动画美国动画的风格强调自然柔和,而日本的动画则强调明暗对比,远近焦距分别,以及速度感、跃动感,多使用电影上的蒙太奇手法。

日本素有“动漫王国”之称,是世界上最大的动漫制作和输出国,目前全球播放的动画作品中有六成以上出自日本。

在日本各种各样的文化产业当中,各种各样的人动漫人物形象,早已超越了杂志和电视的范畴,渗透到日本社会的各个角落.。

目前,日本动漫产业已经成为了日本的第三大产业。

“中国学派”动画电影的民族风格[摘要]20世纪50~80年代,中国出现了一系列优秀的动画电影,如《天书奇谭》《哪吒闹海》《大闹天宫》等。

这些国产动画电影借鉴了丰富的中国传统文化元素,民族风格强烈,审美独特,在国际上屡屡获奖,被人们誉为“中国学派”。

“中国学派”动画电影的成功在于坚持了对本民族艺术的传承与发扬,保持了中国艺术独有的灵动感与意境美。

面对当今中国动画电影尴尬的现状,我们应该重新体味中国动画电影曾有的魅力,重建自己的民族风格。

[关键词]“中国学派”;动画电影;民族风格刚刚上映的3D版《大闹天宫》,使我们又回忆起中国动画电影的黄金时代。

在上个世纪的50~80年代,中国的动画作品曾经在国际上屡获大奖,它们以深厚的文化内涵、浓郁的东方色彩而扬名国际,被人们誉为“中国学派”。

“中国学派”植根于传统的民族文化土壤,有着鲜明的中国特色,是中国动画史上的骄傲。

但是,从进入90年代以后,中国动画过多地模仿日本与美国,逐渐失去了自己独特的民族风格,陷入了创作的“低迷”时期。

面对现在中国动画电影尴尬的现状,我们应该重新体味中国动画电影曾有的魅力,重建自己的民族风格。

一、“中国学派”动画电影的发展20世纪20~40年代末为中国动画的探索期。

这一时期,万氏兄弟成为中国动画电影的先导,他们受到美国动画片的启发,拍摄了中国第一部动画长片《铁扇公主》,在当时备受好评。

20世纪50~60年代是中国动画的第一繁荣期。

当时,国产动画提出了“探民族风格之路”的口号,上海美术电影制片厂成为中国动画艺术创作的“大本营”。

先后创作了《猪八戒吃西瓜》《金色的海螺》《小蝌蚪找妈妈》等一系列富于民族特色的动画片。

而《大闹天宫》是这一时期的里程碑之作,这部电影汲取了年画、山水画、寺观壁画的艺术元素,又融入了中国传统的戏剧表演形式。

一经亮相,就引起了震动。

国外评论说“《大闹天宫》不但具有一般美国迪斯尼作品的美感,而且造型艺术又是迪斯尼式的美术片所做不到的,即它完全地表达了中国的传统艺术风格。

摘要 :本文通过美学理论和实际案例,探讨了中国动画美术的本源,提出了只有把中国的故事、民族的美术、民族化的表演、音乐等各门艺术元素融合一体,从整体上体现出美术片的民族艺术风格,才能成为名符其实的“中国动画学派”作品。

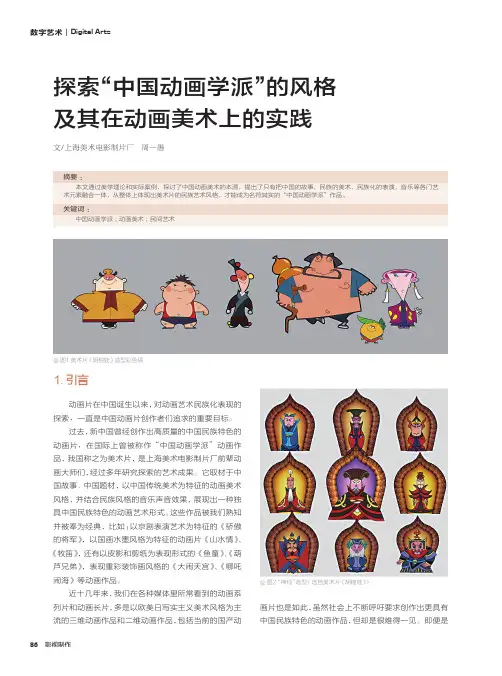

关键词 :中国动画学派;动画美术;民间艺术探索“中国动画学派”的风格及其在动画美术上的实践文/上海美术电影制片厂 周一愚1.引言动画片在中国诞生以来,对动画艺术民族化表现的探索,一直是中国动画片创作者们追求的重要目标。

过去,新中国曾经创作出高质量的中国民族特色的动画片,在国际上曾被称作“中国动画学派”动画作品,我国称之为美术片,是上海美术电影制片厂前辈动画大师们,经过多年研究探索的艺术成果。

它取材于中国故事、中国题材,以中国传统美术为特征的动画美术风格,并结合民族风格的音乐声音效果,展现出一种独具中国民族特色的动画艺术形式。

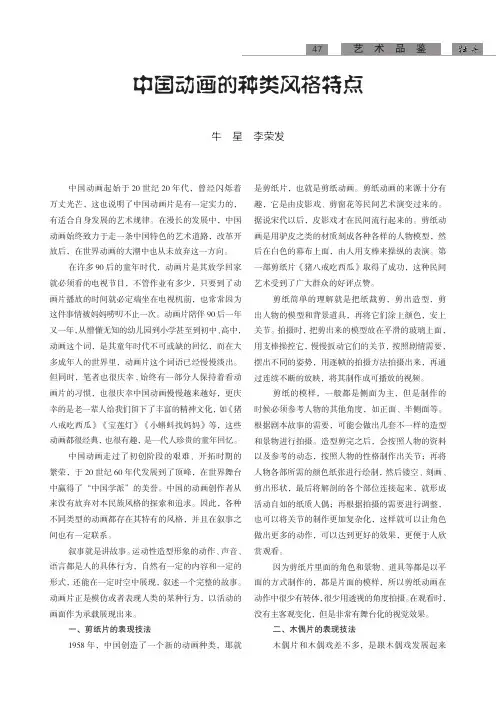

这些作品被我们熟知并被奉为经典,比如:以京剧表演艺术为特征的《骄傲的将军》,以国画水墨风格为特征的动画片《山水情》、《牧笛》,还有以皮影和剪纸为表现形式的《鱼童》、《葫芦兄弟》,表现重彩装饰画风格的《大闹天宫》、《哪吒闹海》等动画作品。

近十几年来,我们在各种媒体里所常看到的动画系列片和动画长片,多是以欧美日写实主义美术风格为主流的三维动画作品和二维动画作品,包括当前的国产动画片也是如此,虽然社会上不断呼吁要求创作出更具有中国民族特色的动画作品,但却是很难得一见。

即便是图1 美术片 《胡柚娃》造型彩色稿图2 “神仙”造型(选自美术片 《胡柚娃》)有不少国产作品,尽力想体现中国的民族风格,却也只是在西方传统美术概念的视觉基础上,添加中国元素的艺术符号而已,这类作品给人的感受,更像是国外艺术家所创作的中国元素动画片,而纯正特色的“中国动画学派”类型的动画作品,已经不知不觉地淡出我们的视野。

作为新时代的美影人,如何传承和发展这一艺术流派,应该是我们的责任。

我们这次得到了将浙江衢州民间故事《胡柚的传说》,改编创作成系列动画片《胡柚娃》的机会,这让我们工作团队能够有条件在新的时期,通过实践再次去探索和研究“中国动画学派”类型的美术片。

中国动画曾得到了“中国学派”的声誉。

其成功之处在于民族风格的成功表达。

从内容上看,动画大量选取了中国神话、民间故事、传说、戏曲、寓言故事为其题材,在美术风格与动作表演中,动画充分借鉴了中国数千年传承下来的传统艺术,从工笔重彩、水墨绘画、民间绘画、皮影、剪纸、木偶、玩具以及民间戏曲中找到了可借鉴因素,因而造就了具有中国民族特色的动画佳作。

在20世纪60年代和80年代,中国动画曾以其鲜明的民族特色得到了世界的认同,被誉为“中国学派”。

它的巨大成功是建立在中国传统民族风格的基础之上的。

对中国动画的民族风格的分析,我们可以从其内容与形式两方面进行分析比较。

在《别林斯基论文艺》①中作者曾指出,“如果形式是内容的表现,它必和内容紧密地联系着,你要想把它从内容分出那就意味着消灭了内容;反过来也一样,你要想把内容从形式分出来,那就等于消灭了形式。

”对动画的内容与形式的分析是我们了解其民族风格必不可少的手段,我们可以从分析艺术品的欣赏角度,从二者的相互关系来分析动画的民族风格,通过对动画本身具体的分析我们可以从中总结出民族风格的内涵及外在形式,可以总结出民族风格的创作规律,理清动画民族风格之路的发展脉络,为中国今后动画产业的发展提供强有力的推动作用。

水墨动画的制作难度是传统2D动画中最高的。

在中日建交之后,两国的影视作品开始互相交流,其中就包括卡通片。

当日本动画人看到中国的水墨动画后,他们十分惊讶,有人说:“水墨动画的原理我们也懂,但没想到你们已经投入实践了,因为水墨动画的制作成本实在太高了!”。

水墨动画的代表作有:小蝌蚪找妈妈(仿齐白石画风)、牧笛,在国际动画展上获得多次金奖。

水墨动画的艺术特征,当然就是水墨画的艺术特征了。

就绘画而言,不能说西洋画和水墨画谁“难”谁“易”。

但是在动画上而言,制作水墨动画相比传统2D动画、摆拍动画、剪纸动画等,是绝对有难度的。

所以,在上海美术电影制片厂专制后,失去了国家财政的强力支持,成本高昂的水墨动画便消失了,与此同时,国产动画也衰落了。

中国动画的特点艺术风格中国动画起源于20世纪20年代,1922年摄制了中国第一部动画《舒振东华文打字机》,揭开了中国动画史的一页。

下面是店铺给大家整理的中国动画的特点艺术风格,希望能帮到大家!中国动画的特点1.动画片中洋溢着活泼清新的气息,给人以美的启迪。

2.中国动画多取材于历史故事回,或由编剧原创,答仅有极其少数是漫画、游戏和小说改编。

3.中国动画需要全剧集完成申领动画许可证后方可在电视台播出。

第一:强调内容的健康性。

中国动画片突出了中国文化的优良传统,这里没有血腥,更没有色情。

第二,形式不拘一格。

上下五千年、悠悠文明史,造就了中国动画片百花齐放的格局。

同是水墨动画片,就可以运用多种风格的画意。

齐白石、贾又福、李可染的笔法在不同的动画当中体现了不同的风格。

第三:坚持民族绘画传统。

中国的动画片可谓取之不尽、用之不竭,从绘画到雕塑,从剪纸到皮影,很多优秀的民族民间艺术,都是我们值得借鉴的好材料。

对优秀传统文化的借鉴和对本土现实生活的提纯,使中国的动画片呈现地道的中国风貌。

例如:《三个和尚》借鉴了中国戏曲风格;《骄傲的将军》表现的是京剧风格;《渔童》、《牛冤》等剪纸片吸取的是中国皮影和民间剪纸的外观形式。

再例如,《大闹天宫》成功运用了中国古代寺观壁画;《鹿铃》、《山水情》脱胎于中国画中的写意花鸟和写意山水;而《南郭先生》、《火童》则融合了汉代画像石和画像砖的刚健风格。

与古希腊、古罗马以及欧美等国的魔鬼、魔法、巫术不同,中国动画片中描写的神仙、鬼怪、法术也完全本土化,像手持如意金箍棒、火眼金睛的孙悟空;行走驾云的太白金星;爱管闲事的土地爷,还有顺风耳、千里眼、人参娃娃……这些都完全是土生土长的“中国风”,即使绘写现代生活的动画片,也都纯然是一派中国气概。

我们不仅看到了《米老鼠和唐老鸭》这样优秀的动画片,我们同样看到了迪斯尼乐园这样享誉世界的娱乐场所。

这就是现代卡通艺术的发展之路:不仅要有一个系统的文化产业,更要有完善的产业链条,逐步实现卡通产业投入与产出的良性循环。

中国动画的风格流派第一节中国动画萌芽和探索时期(1922---1945)以万籁鸣、万古譫、万超尘为代表的第一代中国动画人应运而生,成为中国动画片的开山始祖。

1935年,万氏兄弟推出了中国第一部有声动画片《骆驼献舞》,标志着我国动画片进入了有声时代。

同时还拍了许多抗日爱国宣传片和寓言动画片,如《同胞速醒》、《精诚团结》、《飞来祸》、《龟兔赛跑》等。

第二节中国动画稳定发展时期(1946---1956)1946年10月成立的东北电影制片厂是新中国的第一个电影制片基地。

新中国动画的创业先锋方明和特伟成功拍摄出新中国的第---部木偶片《皇帝梦》、第一部动画片《瓮中捉鳖》,开创了新中国的动画事业.这一时期,在题材上,用童话的故事服务于少年儿童,拍摄了《小猫钓鱼》等,在风格上踏上了民族化的道路,制作了木偶片《神笔》、动画片《骄傲的将军》。

摄制了中国第一部彩色木偶片《小小英雄》、第一部彩色传统动画片《乌鸦为什么是黑的》。

第三节中国动画第一个繁荣时期(1957---1965)1957年4月1日,上海美术电影制片厂建立,使中国有了第一家独立摄制美术片的专业厂。

这一时期是我国动画艺术家创作群体形成,动画片创作健康发展、精品迭出的时期。

这期间上海美术电影制片厂生产了大约20部动画片,其题材形式丰富多彩,大体.上确定了我国动画片题材形式的基本类型,并且形成浓郁的民族气息。

如经典大片《大闹天宫》,第一部中国风格的剪纸片《猪八戒吃西瓜》,1960年创作出第一部折纸片《聪明的鸭子》,1961年水墨动画片,《小蝌蚪找妈妈》,水墨动画片《牧笛》。

第四节中国动画停顿时期(1966---1976)这时期拍摄的《小号手》,曾获1974年南斯拉夫第二届萨格勒布国际动画电影节-等奖。

《小八路》,《东海小哨兵》等,1976年摄制的水墨剪纸片《长在屋里的竹笋》,将中国的水墨画与民间剪纸巧妙结合,具有浓郁的民族气息。

第五节中国动画第二个繁荣时期(1977---1989)这个时期,产生了大批代表中国动画片最高水品的优秀影片,如《哪吒闹海》《天书奇谭》《鹿铃》《我的朋友小海豚》《猴子捞月》《金猴降妖》《女娲补天》等。

中国传统动画的“表现主义倾向〞[摘要]中国传统动画、绘画和戏曲虽属不同的艺术门类,但所表达的“观物取象〞的审美观照,“写意〞、“摹情〞的艺术观,“传神〞的审美追求,“意向〞的形象思维,“虚实相生〞的手法等美学思想是一致的。

整体上呈现出有别于西方表现主义的“表现主义倾向〞,这种“表现主义倾向〞艺术观有三点艺术特征:形式和内容的和谐统一、对潜藏于中国传统绘画中的电影元素进行开拓和发扬,重视主观感受的表现,亦希望得到观众的共鸣。

[关键词]传统动画写意表现主义倾向1961年第14届洛迦诺国际电影节,中国水墨动画?小蝌蚪找妈妈?被国际动画影坛关注,从此中国传统动画作品在国际动画影坛上获得很多国际荣誉。

这些传统动画作品整体上呈现出的独特艺术风格,被称为动画电影中的“中国学派〞。

这一时期的动画作品具有独特的审美趋向,在世界动画电影艺术之林中独树一帜。

中国动画之所以被成为“中国学派〞,是因为在中国传统文化背景下,当初从事动画创作的艺术家们都有着深厚的美术功底,他们通过有意识地对传统艺术遗产的博收巧取及正确的借鉴与继承,中国传统动画形成了自己民族的独特艺术体系与美学品格,以丰富多彩又独具一格的民族风格样式及民族艺术手段,表现中国人的生活内容和精神状态。

中国传统动画对中国绘画原理的运用,以虚代实,追求韵味和意境,整体呈现出表现主义的倾向,当然这种表现主义倾向有别于西方的表现主义,其在国际动画艺术交流中获得众多荣誉有力地证明了中国传统动画的独特性。

中国传统动画,将中国绘画艺术、中国戏曲舞台艺术等传统文化融会贯穿,它们虽属不同的艺术门类,但所表达的美学思想是一致的。

中国传统动画的“表现主义倾向〞。

趋向于绘画的“写意〞艺术和戏曲的“摹情〞艺术,它拉大了动画和电影的距离,有意忽略和回避了电影语言,坚持中国传统动画的特质,具有“表现主义倾向〞。

西方现代艺术中的“表现主义〞“表现主义〞是二十世纪初出现在德国的一种艺术思潮和流派。