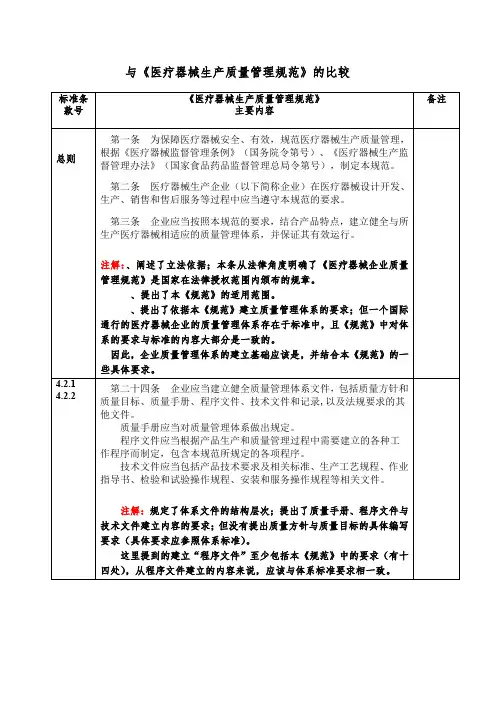

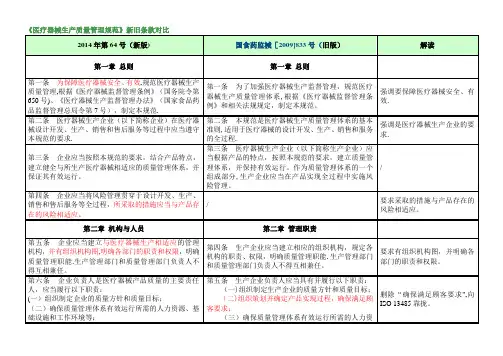

《医疗器械生产质量管理规范》新旧条款对比

- 格式:pdf

- 大小:253.56 KB

- 文档页数:24

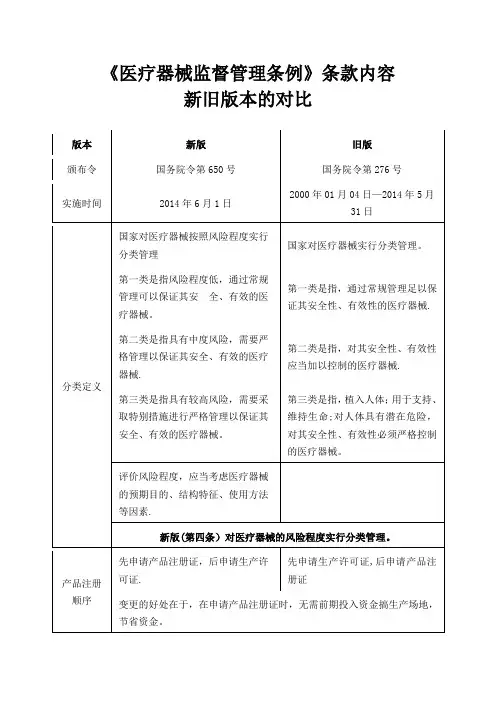

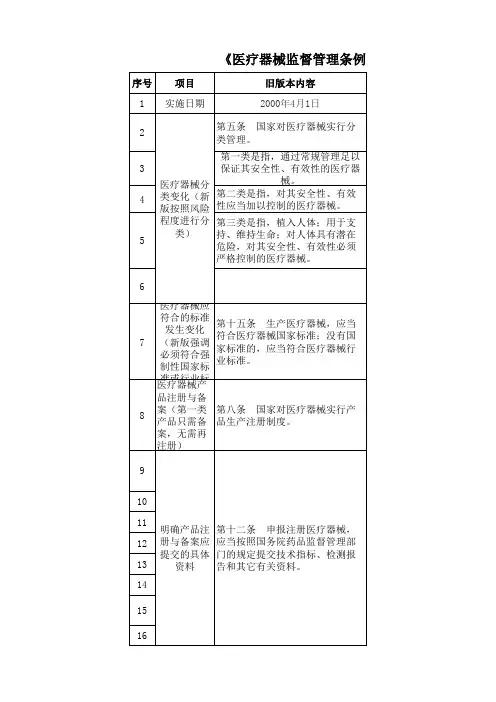

《医疗器械监督管理条例》新

具体要求关标准或者规定。

38 39 40 41

42 43 44 45

46医疗器械经营

47医疗器械的使用

48不良事件的

处理与医疗

器械的召回

旧版本无具体内容,只规定:

第二十八条国家建立医疗器械

质量事故报告制度和医疗器械质

量事故公告制度。

49监督检查50法律责任

51明确注册可

以收取费用

之前产品注册是不收费的。

强化了监督部门的监督力度,

新版《医疗器械监督管理明确了说明

书和标签的

具体要求

增加了对生

产企业执行

《医疗器械

生产质量管

理规范》的

要求

第十六条 医疗器械的使用说明

书、标签、包装应当符合国家有

关标准或者规定。

增设一章节,细化了

例》新旧版变化内容对照表。

医疗器械GMP2024新旧条款对比医疗器械GMP(Good Manufacturing Practices,良好生产规范)是指在医疗器械的生产过程中,通过规范化的管理和操作,确保产品的质量、安全和有效性的一系列规范和指导原则。

GMP标准的出台旨在提高医疗器械生产企业的管理水平和产品质量,保障公众的用药安全。

1.质量管理体系要求:GMP2024在质量管理体系要求方面有了更为明确的规定。

要求企业建立完善的质量管理制度,包括质量方针、质量目标、质量手册等文件。

同时,引入了风险管理的概念,要求企业进行风险评估、风险控制和风险评估。

2.质量责任:GMP2024对企业质量责任方面进行了进一步明确。

要求企业明确组织结构、职责和职权,并设立质量保证部门。

同时,要求企业建立完善的质量保证体系,包括合理的人员配置、培训和考核机制,确保人员能够胜任其工作。

3.设备设施要求:GMP2024在设备设施要求方面进行了修订和完善。

要求企业进行设备设施的验证,包括验证计划、验证方案、验证记录等。

此外,还对设备设施的维护和保养进行了更为详细的规定。

4.原辅材料管理:GMP2024在原辅材料管理方面进行了进一步完善。

要求企业建立原辅材料的供应商评估和管理体系,对原辅材料进行鉴别和评估,确保其质量符合要求。

5.生产过程控制:GMP2024对生产过程控制要求进行了进一步加强。

要求企业进行生产工艺的验证和监控,并进行记录和归档。

同时,要求企业确保生产过程的可追溯性,包括原辅材料的使用记录、生产工艺的记录等。

6.产品质量管理:GMP2024在产品质量管理方面有了更为详细的要求。

要求企业进行产品的检验和测试,并建立相应的记录和档案。

此外,还要求企业建立产品不良事件的报告制度,并进行相应的处理和跟踪。

综上所述,医疗器械GMP2024相对于GMP2004在质量管理体系、质量责任、设备设施要求、原辅材料管理、生产过程控制和产品质量管理等方面进行了进一步的完善和加强。

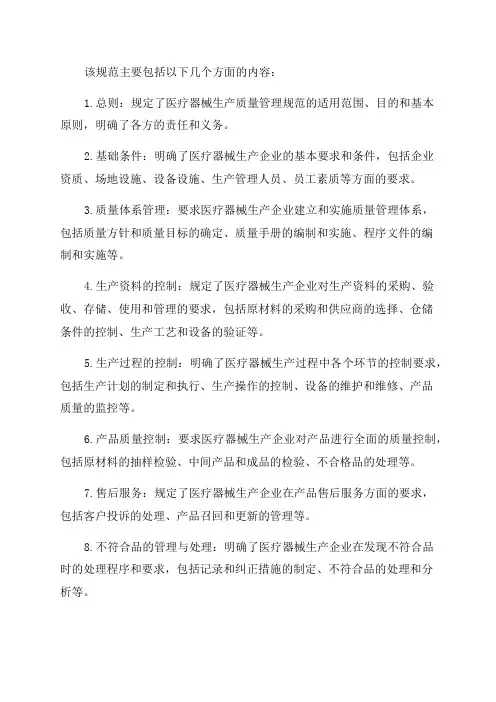

该规范主要包括以下几个方面的内容:1.总则:规定了医疗器械生产质量管理规范的适用范围、目的和基本原则,明确了各方的责任和义务。

2.基础条件:明确了医疗器械生产企业的基本要求和条件,包括企业资质、场地设施、设备设施、生产管理人员、员工素质等方面的要求。

3.质量体系管理:要求医疗器械生产企业建立和实施质量管理体系,包括质量方针和质量目标的确定、质量手册的编制和实施、程序文件的编制和实施等。

4.生产资料的控制:规定了医疗器械生产企业对生产资料的采购、验收、存储、使用和管理的要求,包括原材料的采购和供应商的选择、仓储条件的控制、生产工艺和设备的验证等。

5.生产过程的控制:明确了医疗器械生产过程中各个环节的控制要求,包括生产计划的制定和执行、生产操作的控制、设备的维护和维修、产品质量的监控等。

6.产品质量控制:要求医疗器械生产企业对产品进行全面的质量控制,包括原材料的抽样检验、中间产品和成品的检验、不合格品的处理等。

7.售后服务:规定了医疗器械生产企业在产品售后服务方面的要求,包括客户投诉的处理、产品召回和更新的管理等。

8.不符合品的管理与处理:明确了医疗器械生产企业在发现不符合品时的处理程序和要求,包括记录和纠正措施的制定、不符合品的处理和分析等。

9.文档和记录的控制:要求医疗器械生产企业对质量管理相关的文档和记录进行控制,包括文档的编制和变更、记录的保存和管理等。

10.内部审核和管理评审:要求医疗器械生产企业进行内部审核和管理评审,以确保质量管理体系的有效性和持续改进。

11.监督检查:规定了相关监管部门对医疗器械生产企业质量管理的监督检查程序和要求,包括抽样检验、现场检查、质量认证等。

《医疗器械生产质量管理规范》的实施将有利于提高医疗器械生产企业的质量管理水平,减少产品质量问题和安全风险,提高医疗器械的安全性和有效性。

同时,该规范也将加强对医疗器械生产企业的监督和管理,保障公众的用药安全和权益。

医疗器械生产企业应认真学习和贯彻执行该规范,努力提高产品质量和服务质量,为保障公众的用药安全做出应有的贡献。

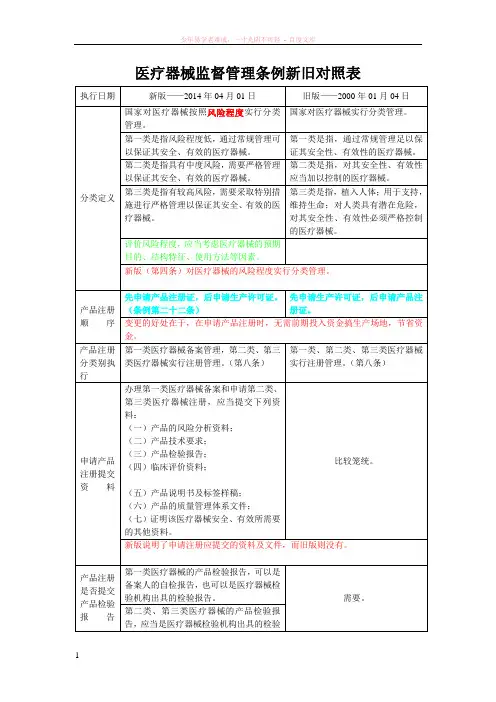

除有本条第三款规定情形外,接到延续注册申请的食品药品监督管理部门应当在注册证有效期届满前作出准予延续的决定。

逾期未作决定的,视为准予延续。

有下列情形乏一的,不予延续注册:(一)注册人未在规定期限内提出延续注册申请的;(二)医疗器械强制性标准已经修订,该医疗器械不能达到新要求的。

期重新注册。

逾期办理的,重新注册时应当对产品进行注册检测。

医疗器械注册证书中下列内容发生变化的,生产企业应当自发生变化之日起30日内申请变更重新注册(一)型号、规格;(二)生产地址:(三)产品标准;(四)产品性能结构及组成;(五)产品适用范围。

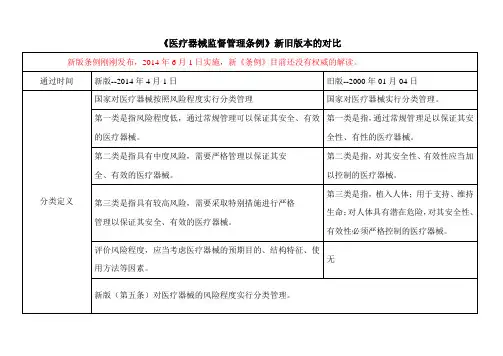

新旧版本最大的区别在于:仅仅只是生产地址发生变更,新版本要求无需重新申请产品注册证。

进行临床试验办理第一类医疗器械备案,不需要进行临床试验。

申请第二类、第三类医疗器械注册,应当进行临床试验生产第二类、第三类医疗器械,应当通过临床验证生产企业具备条件(一)有与生产的医疗器械相适应的生产场地、环境条件、生产设备以及专业技术人员;(二)有对生产的医疗器械进行质量检验的机构或者专职检验人员以及检验设备;(三)有保证医疗器械质量的管理制度;(四)所生产医疗器械的质量管理体系文件规定的其他(一)具有与其生产的医疗器械相适应的专业技术人员(二)具有与其生产的医疗器械相适应的生产场地及环境;(三)具有与其生产的医疗器械相适应的生产设备;(四)具有对其生产的医疗器械产品进行质量检验的机构或者人员及检验设备。

新版本强化了生产企业的质量管理制度和质量体系。

第二类、第三类医疗器械还应当标明《医疗器械注册证》编号和医疗器械注册人的名称、地址及联系方式。

由消费者自行使用的医疗器械还应当具有安全使用的特别说明。

医疗器械经营许可证期限及延续办法有效期5年,有效期届满需要延续的,依照《行政许可法》的规定办理延续手续。

有效期5年,有效期届满应当重新审查发证。

具体办法由国务院药品监督管理部门制定。

第五章不良事件的处理与医疗器械的召回没有专门的章节,第四十二条--第四十九条第二十八条旧版本,对医疗器械不良事件是以监测为主,并没有明确具体的评价和处理措施。

新旧《医疗器械生产监督管理办法条款对比医疗器械生产监督管理办法是我国对医疗器械生产过程进行监督和管理的法规,对于确保医疗器械安全和质量起着重要作用。

根据需求,随着时代不断发展,法规也需要不断更新和完善。

为此,我国于2024年颁布新的《医疗器械生产监督管理办法》,对原来的办法进行了一系列的修改和补充。

下面对比新旧《医疗器械生产监督管理办法》条款,看看有哪些重要的变化。

一、条款重新组织新的《医疗器械生产监督管理办法》对条款进行了重新组织,将原来的30条规章增加为54条,将原有的章节重新划分,并对一些内容进行了合并和更新。

这样可以更清晰地反映出我国医疗器械监督管理的要求和程序。

二、分类管理新的《医疗器械生产监督管理办法》引入了医疗器械的分类管理制度。

根据医疗器械的风险等级、功能和适应范围等因素,将医疗器械分为三类。

不同类别的医疗器械在生产和监管过程中的要求也有所不同。

这一分类管理制度的引入,可以更好地适应不同医疗器械的特点和要求。

三、责任规定的明确性新的《医疗器械生产监督管理办法》对医疗器械的生产、销售、使用等环节的责任规定进行了明确。

明确了医疗器械生产企业的行政责任,要求确保医疗器械的质量安全;明确了医疗器械经营许可的范围和要求;明确了医疗机构对医疗器械的选择和使用要求。

这些明确性的规定可以更好地保障医疗器械的质量和安全。

四、法规对医疗器械创新的支持新的《医疗器械生产监督管理办法》对医疗器械创新给予了更多的支持和鼓励。

对于医疗器械的技术更新和安全性验证等方面,给予相应的优惠政策和支持措施。

这样可以更好地促进医疗器械领域的技术创新,提高医疗器械的质量和水平。

五、数据管理和信息共享新的《医疗器械生产监督管理办法》对医疗器械生产、流通、使用等环节的数据管理和信息共享提出了要求。

要求医疗器械生产企业建立完善的信息管理系统,及时上报和分享相关信息。

这样可以更好地了解医疗器械的市场动态,及时进行风险评估和调控。

医疗器械生产质量管理规范第一章总则第一条为保障医疗器械安全、有效,规范医疗器械生产质量管理,根据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)、《医疗器械生产监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第7号),制定本规范。

第二条医疗器械生产企业(以下简称企业)在医疗器械设计开发、生产、销售和售后服务等过程中应当遵守本规范的要求。

第三条企业应当按照本规范的要求,结合产品特点,建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系,并保证其有效运行。

第四条企业应当将风险管理贯穿于设计开发、生产、销售和售后服务等全过程,所采取的措施应当与产品存在的风险相适应。

第二章机构与人员第五条企业应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构,并有组织机构图,明确各部门的职责和权限,明确质量管理职能。

生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。

第六条企业负责人是医疗器械产品质量的主要责任人,应当履行以下职责:(一)组织制定企业的质量方针和质量目标;(二)确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境等;(三)组织实施管理评审,定期对质量管理体系运行情况进行评估,并持续改进;(四)按照法律、法规和规章的要求组织生产。

第七条企业负责人应当确定一名管理者代表。

管理者代表负责建立、实施并保持质量管理体系,报告质量管理体系的运行情况和改进需求,提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。

第八条技术、生产和质量管理部门的负责人应当熟悉医疗器械相关法律法规,具有质量管理的实践经验,有能力对生产管理和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。

第九条企业应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员,具有相应的质量检验机构或者专职检验人员。

第十条从事影响产品质量工作的人员,应当经过与其岗位要求相适应的培训,具有相关理论知识和实际操作技能。

第十一条从事影响产品质量工作的人员,企业应当对其健康进行管理,并建立健康档案。

第三章厂房与设施第十二条厂房与设施应当符合生产要求,生产、行政和辅助区的总体布局应当合理,不得互相妨碍。