第八章+第一节核外电子运动的特征

- 格式:ppt

- 大小:2.64 MB

- 文档页数:34

第一节原子结构二.教学目标:1.A复习原子构成的初步知识,使学生懂得质量数和Z某的含义,掌握构成原子的粒子间的关系。

2.了解关于原子核外电子运动特征和常识。

3.理解电子云的描述和本质。

4.了解核外电子排布的初步知识,能画出1~20号元素的原子结构示意图。

三.教学重点:原子核外电子的排布规律。

四.教学难点:原子核外电子运动的特征,原子核外电子的排布规律。

五.知识分析:复习提问:原子的概念,原子的构成,原子为什么显电中性?(一)原子核1.原子结构:质子原子核中子原子电子(1)原子是由居于原子中心带正电荷的原子核和核外带负电荷的电子构成的。

原子核由质子和中子构成。

所以构成原子的基本粒子是质子、中子和核外电子。

(2)质子带一个单位正电荷,中子呈电中性,因而核电荷数由质子数决定。

核电荷数(Z)=核内质子数=核外电子数(3)原子很小,原子核更小,它的半径约是原子的万分之一,体积只占原子的几千万亿分之一。

2.质量数:1.67261027kg1.0071271.6610kg质子的相对质量=1.67481027kg1.008127中子的相对质量=1.6610kg将原子核内所有的质子和中子的相对质量取近似值整数加起来,所得的数值叫质量数(A)。

质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)练习:用Z某表示原子:1.中性原子的中子数:N=2.阳离子的中子数,某AnA共有某个电子,则N=3.求阴离子的中子数,某An共的某个电子,则N=12164.求中性分子或原子团的中子数,CO2分子中,N=22ngAA5.原子核内有某个中子,其质量数为m,则离子所含电子的物质的量为:6.在RO3的微粒中,共有某个核外电子,R原子的质量数为A,则R核内所含的中子数为(A某n24)7.已知R2n离子的核内有某个中子,R的质量数为M,则agR2离子里含电子的物质的量为([a(M某2)/M]mol)(二)核外电子运动的特征1.核外电子运动的特征:(1)带负电荷,质量很小。

第一节 核外电子运动的特殊性一、历史回顾(二)道尔顿(J.Dolton)的原子理论---19世纪初汤姆逊发现带负电荷的原子卢瑟福的行星式原子模型近代原子结构理论-----玻尔原子模型二、核外电子运动的特殊性1.微观粒子的波粒二象性微观粒子既具有波的性质又具有粒子的性质称为波粒二象性。

电子就是具有粒子性和波动性这样双重性质的物质。

2.不确定原理微观粒子,不能同时准确测量其位置和动量测不准原理来源于微观粒子运动的波粒二象性,是微观粒子的固有属性。

电子的位置虽然测不准, 但可以知道它在某空间附近出现的几率,因而可以用统计的方法和观点, 考察其运动行为,用电子出现在核外空间各点的几率分布图来描述。

三、波函数1926年薛定谔建立了著名的描述微观粒子运动状态的量子力学波动方程:用波函数的数学形式描述核外电子的运动状态不如用其图像更直观,常用原子轨道的角度分布图来描述核外电子的运动状态,波函数的角度分布图又称为原子轨道的角度分布图四、电子云电子的波函数的意义比较好的解释是统计解释,量子力学引入了电子云的概念。

电子云的物理意义:黑点较密的地方表示电子出现的机会多。

五、四个量子数薛定谔方程式的解为系列解,每个解都有一定的能量E和其相对应,且每个解ψ 都要受到三个常数n,l,m的规定。

称n,l,m 为量子数。

主量子数 n 角量子数 l 磁量子数 m 自旋量子数 m s(一) 主量子数 n取值: n =1,2,3,……;物理意义: n值的大小表示电子的能量高低。

n值越大表示电子所在的层次离核较远,电子具有的能量也越高。

对于n =1,2,3,…分别称为第第一能层,第二能层,第三能层…(二) 角量子数 l取值: l =0,1,2,……n-1;物理意义: l 表示电子云的形状。

(三) 磁量子数 m取值: m =- l,…-2,-1,0,1,2,… l 。

意义: m 表示电子云在空间的伸展方向。

每一个m值代表一个伸展方向、电子轨道或原子轨道。

原子结构的认识积累的一个世纪,1911年,英国物理学家卢瑟福(Rutherford E)通过α粒子(带正电的氦离子流)穿过金箔时,发现部分α粒子发生散射,从而假设Thomson所说带正电的连续体实际上只是一个非常小的核,因此在 1911年提出了“行星系式”原子模型:即原子的中心有一带正电的原子核,电子在它周围旋转,原子核和电子在整个原子中只占很小的空间;原子中绝大部分是空的。

原子的质量几乎全部集中在核上,当α粒子正遇原子核即折回,擦过核边产生偏转,穿过空间不改变行进方向。

原子由原子核和电子组成,在化学反应中,原子核并不发生变化,而只是核外电子的运动状态发生变化,对核外电子运动状况描述最早的是玻尔理论。

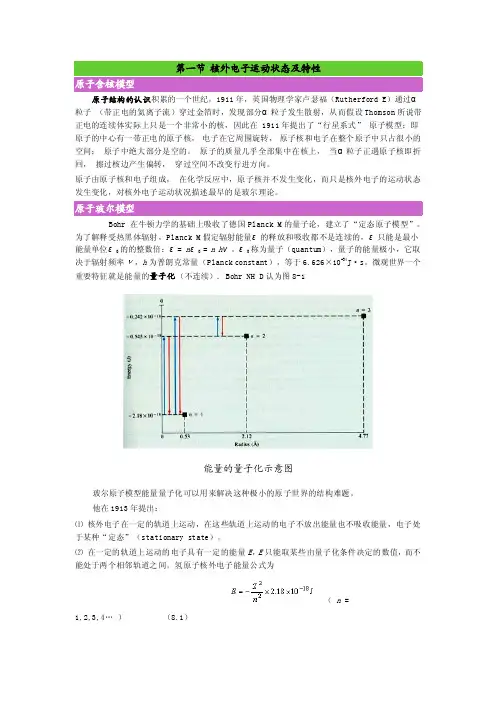

Bohr 在牛顿力学的基础上吸收了德国Planck M的量子论,建立了“定态原子模型”。

为了解释受热黑体辐射,Planck M假定辐射能量ε的释放和吸收都不是连续的,ε只能是最小能量单位ε0的的整数倍:ε= nε0 = n hν。

ε0称为量子(quantum),量子的能量极小,它取决于辐射频率,h为普朗克常量(Planck constant),等于6.626×10-34J·s。

微观世界一个重要特征就是能量的量子化(不连续). Bohr NH D认为图8-1能量的量子化示意图玻尔原子模型能量量子化可以用来解决这种极小的原子世界的结构难题。

他在1913年提出:⑴核外电子在一定的轨道上运动,在这些轨道上运动的电子不放出能量也不吸收能量,电子处于某种“定态”(stationary state)。

⑵在一定的轨道上运动的电子具有一定的能量E,E只能取某些由量子化条件决定的数值,而不能处于两个相邻轨道之间。

氢原子核外电子能量公式为(n =1,2,3,4…)(8.1)当n = 1时,电子在离核最近的轨道(半径为52.9pm的球型轨道)上运动,能量最低,称为氢原子的基态(ground state)。

第八章原子结构与周期系第一节 核外电子运动的特征•不连续光谱,即线状光谱 。

•其频率具有一定的规律。

12215s )121(10289.3−−×=n v n = 3,4,5,6经验公式:氢原子光谱特征:Bohr 理论三点假设:①核外电子只能在有确定半径和能量的轨道上运动,且不辐射能量;②通常,电子处在离核最近的轨道上,能量最低——基态;原子获得能量后,电子被激发到高能量轨道上,原子处于激发态;③从激发态回到基态释放光能,光的频率取决于轨道间的能量差。

h E E E E h 1212−=−=ννE :轨道能量h :Planck 常数1924年,Louis de Broglie 认为:质量为 m ,运动速度为υ的粒子,相应的波长为:电子的波粒二象性1927年,Davissson 和Germer 应用Ni 晶体进行电子衍射实验,证实电子具有波动性。

λ=h /m υ=h /p ,h =6.626×10-34J·s ,Plank常量。

()ΨV E h m z Ψy Ψx Ψ−−=∂∂+∂∂+∂∂22222222π81.SchrÖdinger 方程Schr SchrÖÖdinger 方程与量子数:空间直角坐标z y x ,,常数:Planck h :势能V :能量E 波函数: Ψ:质量m 第二节 核外电子运动状态的描述—量子力学原子模型直角坐标( x,y,z )与球坐标(r ,θ,φ)的转换222z y x r ++=cos r z =θsinsin r y =φθcossin r x =φθ()()φθ,, ,, r Ψz y x Ψ ⇒()()φθ,Y r R ⋅=2.四个量子数① 主量子数 n1,...2,1,0−=n l ③ 磁量子数 m④ 自旋量子数 m s,21=s m ll m −+=......,0, (2)1−=s m ② 角量子数n =1, 2, 3,……•用来描述核外电子出现概率最大区域离的平均距离,是决定电子运动能量高低的主要因素。