原子核外电子的运动特征

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:2

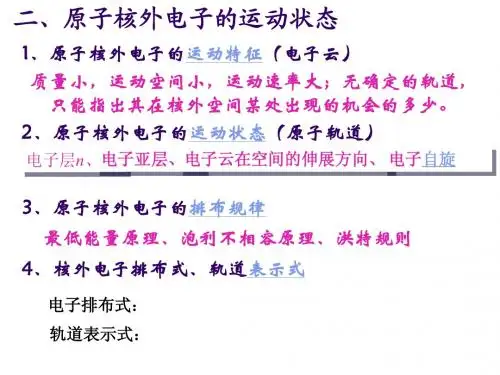

原子核外电子排布与元素周期律一、核外电子的排布规律⑴核外电子运动的特征:质量小,运动空间小,运动速度快,没有确定的轨道。

(2)电子云:电子在核外空间作高速运动,没有确定的轨迹,好象带负电荷的云雾笼罩在原子核的周围,人们形象地称之为电子云。

(3)电子层:根据电子的能量差别和通常运动区域离核的远近不同,核外电子处于不同的电子层。

(4)电子层排布倾向能量最低:核外电子总是尽先排布在能量最低的电子层里,然后由里往外,依次排布在能量逐步升高的电子层里。

(5)各电子层容纳的电子数:各电子层最多容纳的电子数是2n 2个,最外层电子数不超过8个(K 层不超过2个),次外层电子数不超过18个,倒数第三层不超过32个。

(6)电子层排布的表示方法:原子结构示意图1、排布规律⑴核外电子排布与能量关系电子离核距离: 近 → 远 电子能量: 低 → 高 ⑵核外电子的分层排布 ① 核外电子层能量不同 电子层离核距离: 近 → 远 电子能量: 低 → 高电子层数(n ): 1 (K) 2(L) 3 (M) 4 (N) 5 (O)② 电子排布规律Ⅰ 能量最低原理:先排满低能量电子层,再依次排布在能量较高的电子层中。

Ⅱ 各电子层最多容纳的电子数:2n 2 Ⅲ 最外层电子数≤8 Ⅳ 次外层电子数≤18 Ⅴ 倒数第三层电子数≤32注意:以上三条规律不是孤立的,而是相互制约,必须同时满足。

2、常见元素微粒结构特点稀有气体元素原子的电子层结构与同周期的非金属元素的阴离子的电子层结构相同,与下一周期的金属元素形成的阳离子的电子层结构相同。

如:(1)核外有2个电子微粒(与He 原子电子层结构相同的离子):H -、Li +、Be 2+ (2)核外有10个电子微粒(与Ne 原子电子层结构相同的微粒):阳离子:+Na 、+2Mg 、+3Al 、+4NH 、+O H 3;阴离子:N -3、O -2、F -、OH -、NH -2;分子:Ne 、HF 、H 2O 、NH 3、CH 4(3)核外有18个电子微粒(与Ar 原子电子层结构相同的微粒):离子:Cl -、S 2-、P 3-、K +、Ca 2+ 分子:Ar 、HCl 、H 2S 、SiH 4、H 2O 2、PH 3、C 2H 6 (4)前18号元素的原子构的特殊性○111 H ○2最外层有1个电子的元素:H 、Li 、Na ○3最外层有2个电子的元素:Be 、Mg 、He ○4最外层电子数等于次外层电子数的元素:Be 、Al 。

原子核外电子的空间运动状态原子核外电子的空间运动状态:(一)电子轨道1、电子轨道是电子沿着原子核外围运动的一条椭圆形轨迹。

这条椭圆形轨迹完全由电子和核间的电磁场相互作用决定。

2、电子轨道的轨道角动量是指电子在原子核外围空间运动的时候的角动量,它可以通过电磁场的膜位能准确的确定出来。

3、电子轨道的运动状态就是指电子在轨道中的运动状态,包括了单重态的电子轨道运动状态,以及双重态的电子轨道运动状态和三重态的电子轨道运动状态等。

(二)电子自旋1、电子自旋是电子在空间中自身运动的一个特征,通俗来说就是电子在原子核外围空间中以固定的角速度运动。

2、电子自旋具有两个独立的特性,即电子的线性自旋,也就是说电子的运动方向不断变化;另一个就是电子的角速度自旋,也就是说电子的具体自旋方向会一直保持不变。

3、自旋的结构包括两个自旋态,一个是有磁态,即自由自旋,它没有内部能量变化;对应的还有无磁态,即锁定自旋,它有内部能量变化。

(三)电子跃迁1、电子跃迁是指电子在原子核外围空间中运动时从一个轨道状态跃到另一个空间状态的过程,电子跃迁中包括了单重态电子跃迁,双重态电子跃迁和三重态电子跃迁等等。

2、电子跃迁的机理一般是由电磁场的膜位能决定的,这也是电子跃迁过程发生的根本原因。

电子跃迁过程中,电子原先处在的低能量状态会被电磁场膜位能引导,由低能量跃到其他的高能量状态之中。

3、电子跃迁过程还会受到外界的干扰,包括光辐射,热辐射等,外界的干扰可以使原子中电子从一个轨道跃到另一个轨道或空间状态,从而使原子转变为激发态,从而发生一系列使原子性质发生变化的现象。

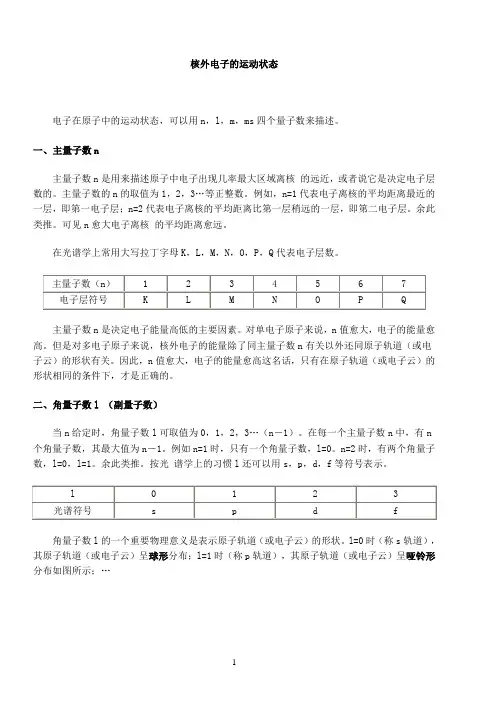

核外电子的运动状态电子在原子中的运动状态,可以用n,l,m,ms四个量子数来描述。

一、主量子数n主量子数n是用来描述原子中电子出现几率最大区域离核的远近,或者说它是决定电子层数的。

主量子数的n的取值为1,2,3…等正整数。

例如,n=1代表电子离核的平均距离最近的一层,即第一电子层;n=2代表电子离核的平均距离比第一层稍远的一层,即第二电子层。

余此类推。

可见n愈大电子离核的平均距离愈远。

在光谱学上常用大写拉丁字母K,L,M,N,O,P,Q代表电子层数。

主量子数n是决定电子能量高低的主要因素。

对单电子原子来说,n值愈大,电子的能量愈高。

但是对多电子原子来说,核外电子的能量除了同主量子数n有关以外还同原子轨道(或电子云)的形状有关。

因此,n值愈大,电子的能量愈高这名话,只有在原子轨道(或电子云)的形状相同的条件下,才是正确的。

二、角量子数l (副量子数)当n给定时,角量子数l可取值为0,1,2,3…(n-1)。

在每一个主量子数n中,有n 个角量子数,其最大值为n-1。

例如n=1时,只有一个角量子数,l=0。

n=2时,有两个角量子数,l=0,l=1。

余此类推。

按光谱学上的习惯l还可以用s,p,d,f等符号表示。

角量子数l的一个重要物理意义是表示原子轨道(或电子云)的形状。

l=0时(称s轨道),其原子轨道(或电子云)呈球形分布;l=1时(称p轨道),其原子轨道(或电子云)呈哑铃形分布如图所示;…s电子云p电子云角量子数l的另一个物理意义是表示同一电子层中具有不同状态的亚层。

例如,n=3时,l可取值为0,1,2。

即在第三层电子层上有三个亚层,分别为 s,p,d亚层。

为了区别不同电子层上的亚层,在亚层符号前面冠以电子层数。

例如,2s是第二电子层上的亚层,3p是第三电子层上的p亚层。

表4-1列出了主量子数n,角量子数l及相应电子层、亚层之间的关系。

表中为主量子数n,角量子数l及其相应电子层亚层之间的关系前已述及,对于单电子体系的氢原子来说,各种状态的电子能量只与n有关。

课题2 原子核外电子的运动特征学习目标:1.认识卢瑟福和波尔的原子结构模型;2.了解核外电子的运动状态,了解电子云的概念;3.了解电子层、原子轨道的概念,知道原子核外电子排布的轨道能级顺序;学习内容:1、核外电子的运动的特点:核外电子以极高的速度、在极小的空间作应不停止的运转。

不遵循宏观物体的运动规律(不能测出在某一时刻的位置、速度,即不能描画出它的运动轨迹)。

(1)是一种杂乱无章的随机运动(速度极快、运动空间极小、测不准原理)可用统计(图示)的方法研究电子在核外出现的概率。

电子云——电子在核外空间一定范围内出现的机会的大小,好像带负电荷的云雾笼罩在原子核周围,人们形象的称为电子云。

(2)统计学规律运动——电子云①用小黑点代表电子在核外空间区域内出现的机会;小黑点的疏密与电子在该区域出现机会大小成正比。

②电子在原子核周围一定空间内出现,离核越近,出现机会越大;离核越远,出现机会越小。

2、原子核外电子的运动状态(1)电子层(又称能层)①分层依据:电子的能量的差异和主要运动区域离核远近的不同。

②核外电子排布规律:(一低四不超)[1] 核外电子的分层运动又称为其分层排布[2] 能量最低原理:电子先排布在能量较低的轨道上。

[3] 每层≤2n2个;最外层≤8个(K层时≤2个);次外层≤18个,倒数第三层≤32个。

(2)原子轨道——电子亚层同一电子层的电子能量不一定相同,处在同一电子层的原子核外电子,也可以在不同类型的原子轨道上运动。

原子轨道:指量子力学描述电子在原子核外空间运动的主要区域。

分类依据:同一电子层中电子运动的能量仍有区别,电子云的形状也不相同。

①原子轨道的类型(又叫能级):轨道的类型不同,轨道的形状也不同。

根据轨道形状不同可分为:s 、p、d、f等。

原子轨道形状----电子云界面图界面图:界面图是选择一个等密度面,使电子在界面以内出现的总概率为90~95%。

[1] s原子轨道是球形对称的(原子核位于球心),电子层序数n越大,电子能量越大,原子轨道半径越大。

高二化学说课殷冬伟

原子核外电子的运动特征

一、教材分析

1、教材的地位和作用

在教学结构中,教材是重要的组成部分,是知识信息的载体,本节课是关于基本概念的教学,“核外电子的运动特征”是学习微粒间作用力和分子空间结构知识的基础,是比较枯燥、抽象的,因而难以理解。

这一部分知识是在学过原子结构、核电荷数、质子数、核外电子数及其相互关系和原子核外电子排布的初步知识基础上进行的。

能够使学生进一步了解元素性质与其原子结构的关系,并为后面的晶体和轨道杂化的教学提供一些说理性的依据。

这对于学生以后的学习有着极为重要的意义。

2、教学目标

(1)理解宏观与微观运动的不同

(2)了解原子核外电子的运动状态,知道电子云和原子轨道。

(3)掌握描述核外电子运动状态的参数

3、教学重点

(1)核外电子的能层、能级分布及能量关系

(2)核外电子运动状态的参数

4、教学难点

核外电子的能层、能级分布及能量关系

二、教学方法与手段

由于本节课的内容非常抽象,对于学生来说,在对很多问题的认识上还不能采取一分为二的分析方法,极易产生以偏概全的问题。

本节课主要运用创设问题情景法、探究式教学法,采用多媒体辅助教学,注重对学生创新意识和实践精神的培养。

三、教学过程设计

第一部分:宏观与微观运动的不同以及核外电子运动特征的概括

1.创设情景,激发欲望

教师在教学中通过提出问题、叙述故事或提供材料等方式创设情景,让学生参与教学目标的制定,产生"我想学到什么"、"我想知道什么"、"我想发现什么"的学习需要,激发学生学习的欲望和渴求解决问题的迫切心理,让学生在"我要学习"的意识的强烈驱动下自觉主动地参与到学习情景之中。

引入,日常生活中,我们经常接触到一些运动着的物体,如:奔驰在公路上的汽车;飞行的炮弹;围绕地球作高速运转的人造卫星;遨游在浩瀚太空的宇宙飞船……它们的运动和原子核外电子这样的微观粒子的运动有什么区别呢?原子核外的电子到底是如何运动的?有什么特点?原子核外电子的排布有何规律?我的设计意图是要通过栩栩如生的动画画面,激发学生的求知欲,为新课的学习奠定情感的基础。

2、启发点拨,自主探究

教师根据所提的问题,创设发散思维的条件,鼓励学生大胆想象。

教师点在关键处,拨在疑难时,启在探索中,使学生有目的地自揣、自读、自练。

例如:通过我给的关于宏观物体运动速度和核外电子运动速度对比表格,核外电子运动范围和宏观物体的运动范围相比较的表格,在思考问题的过程中,通过观察课件演示的有关核外电子和宏观物体相对比的数据,讨论比较宏观物体和核外电子运动的不同,使得学生在思考问题的过程中,通过观察软件演示的有关核外电子和

宏观物体相对比的数据,讨论比较宏观物体和核外电子运动的不同。

我的设计意图是培养学生自主合作的学习方式,同时也培养学生的观察能力、分析问题和归纳总结的能力,明确微观粒子和宏观物体的不同之处,培养辩证思维的思想。

第二部分:核外电子排布的一般规律

通过复习初中所学的核外电子排布引入电子层的新概念——能层,提出问题“同一能层的电子能量是否相同”,用现实中的拳击比赛同一重量级的人体重是否完全一样来比喻得出能级的概念,并用“能层就象楼房的楼层,能级就好比楼层的楼梯”,这样学生对新概念一听就懂。

从新旧概念的对比中得出能层能级的关系、能层能级与容纳电子数的关系。

通过阅读教材得出能级的种类与能量的关系。

第三部分:描述核外电子运动状态的四个参数

通过举例,如“要描述一个行星的运动状态,我们首先要知道它围绕什么天体公转,在哪个运行轨道,轨道是什么样的,行星自身在不在旋转这些问题”。

这样学生通过讨论就自然而然得出要描述核外电子运动状态的描述跟电子层、原子轨道、原子轨道伸展方向和电子的自旋方向这四个参数有关。

第四部分:小结

教师引导学生作自我课堂小结,让学生通过运用"我知道了什么"、"我学会了什么"等方式,将一节课所学的知识进行梳理、归纳,找出差距,自行完善。

同时,教师应充分肯定学生对知识的认识探索过程,鼓励学生在实践中验证结论或答案,不断地探索和创新。

四、板书设计

原子核外电子的运动特征

一、宏观、微观运动的不同

二、核外电子排布的一般规律

能层:电子层

能级:电子亚层、原子轨道、电子云形状,有s、p、d、f等能级

原子轨道的伸展方向:每个原子轨道(即能级)都有一定的空间伸展方向

s轨道——球形对称一个伸展方向(即一个轨道)

p轨道——纺锤形三个伸展方向(即三个轨道)

d轨道——十字花瓣形五个伸展方向(即五个轨道)

f轨道七个伸展方向(即七个轨道)

每个轨道能容纳2个电子(泡利不相容原理)

三、描述核外电子运动状态的参数

1、电子层

2、原子轨道或电子云形状

3、原子轨道或电子云在空间的伸展方向

4、电子的自旋状态(或自旋方向)。