诗歌鉴赏之知人论世明情感

- 格式:pptx

- 大小:321.11 KB

- 文档页数:21

知 人 论 世——猜 悟 诗 词 的 思 想 情 感教学目标:学习知人论世的诗歌鉴赏方法,初悟诗歌情感教学重点:知人论世发法的运用教学难点:学以致用,运用此法猜悟诗歌情感导入新课中国是诗歌的国度,诗歌历史悠久。

古人把自己的所见所闻、所思所感写成诗歌。

这些璀璨如玉的诗歌流传千载,熠熠生辉。

那么,我们如何穿越时空去理解那些诗歌的内容和主旨呢?较真实地去还原窥视体悟诗人们那激越昂扬哀怨缠绵深沉馥郁的思想感情呢?其实古人已经摸索和总结了很多的诗歌鉴赏理论。

今天,我们就一起来了解两千多年前的孟子所提出的重要的诗歌鉴赏理论——知人论世。

今天就让我们试着用这种方法来感受中国古诗独特的艺术魅力,来探寻诗歌中诗人绮丽的情感思想。

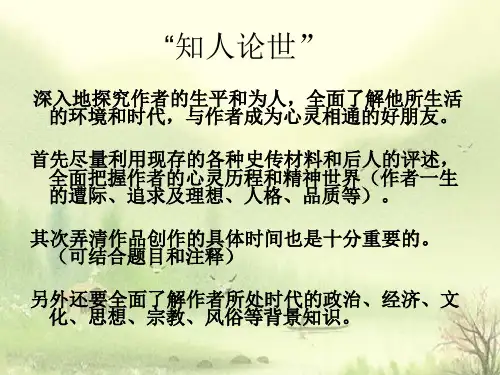

----考察作者生活的时代、社会,生平与身世;了解作者与人物何为“知 人 论 世”----我们在欣赏、吟咏古人的诗歌作品时,应该深入地探究作者的生平和为人,全面了解他所生活的环境和时代,与作者成为心灵相通的好朋友。

例析“知 人 论 世”一、同人不同时期作品赏析如梦令 ------李清照(早期)常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

声声慢------李清照(晚期)寻寻觅觅,冷冷清清, 凄凄惨惨戚戚。

乍暖还寒时候,最难将息。

三杯两盏淡酒, 怎敌他晚来风急! 雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。

憔悴损,如今有谁堪摘? 守着窗儿,独自怎生得黑。

梧桐更兼细雨, 到黄昏,点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得。

齐读,思考:1.两首词分别写了何事何景,字里行间流露出什么情感?2.两词的风格、情感有何不同?其原因是什么?如梦令 ------李清照写作背景:李清照出生书香门第,家庭富裕,父母呵护,早期生活优裕,幸福美满。

此时的她对生活充满希望与激情,能充分享受生活。

溪亭畅游,沉醉兴奋,“兴尽”归家,“误入”荷塘,流连忘返。

本词风格清新明快,境界优美怡人,是一曲绝妙的大自然的赞歌。

古诗词鉴赏之知人论世近读苏樱女士的《一生最爱纳兰词》,感慨良多。

书中有这样一段记载,三国时代的诸葛瑾和弟弟诸葛亮,堂弟诸葛诞都有很大的名望,各为一国效力,当时的人们都说这三兄弟就是龙—虎—狗,蜀国得的是龙——诸葛亮,吴国得的是虎—-诸葛瑾,魏国得的是狗--诸葛诞。

年仅十岁的纳兰容若以为,之所以贬低诸葛诞是狗,不过是以为诸葛诞以魏国元老-征东大将军的身份要去投降吴国做叛徒,没能坚守臣节。

其时,司马氏准备篡魏,对于忠于魏国的老臣连下毒手,还派出说客劝说诸葛诞投靠到司马氏的阵营,但诸葛诞怒斥说客,说自己身受魏恩,已经抱了决死之心,不容许有人篡权,结果司马氏反而以叛乱的罪名害死了诸葛诞。

少年纳兰容若因此写了一首咏史诗,为这位冤枉了一千多年的老英雄翻案:诸葛垂名各古今,三分鼎足势浸淫。

蜀龙吴虎真无愧,谁解公休事魏心。

十岁的小容若有如此见地,令四十岁的我钦佩不已。

然容若的表妹告诉容若,那个时候的人并不把狗当做骂人的话的。

《尔雅》里说,熊和虎是势均力敌的猛兽,人们把熊呵护的幼崽叫狗,那时的律法还规定,打到虎可以卖三千钱,达到老虎的“狗”可以卖一半的钱。

所以龙-虎—狗只是比喻诸葛三兄弟本领有别,并没有马诸葛诞.读完这一段话,我已是目瞪口呆了。

阅读鉴赏古诗词,除去扫清文字障碍之外,很重要的一点就是知人论世了,否则极易犯少年容若的错误。

知人论世最早由孟子提出,他的原话如下:诵其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也。

(《孟子·万章下》)这话是孟子对他的学生万章讲的,主要是教他如何同古人交朋友,重点在“知人”,“诵其诗,读其书”和“论其世"均为“知人”.后世则将“知人论世"连缀,或将其视为诵读诗书的条件,或将其视为诵读诗书的目的。

作品-作家-时代,三者互为条件,既可由作家—时代了解作品,亦可由作家—作品了解时代,还可由作品—时代了解作家.凡此均属知人论世。

笔者以为,当代解词最好的当属苏樱女士和王步高教授.前者长在语言,娴熟练达个性飞扬的语言;后者则是典型的知人论世。

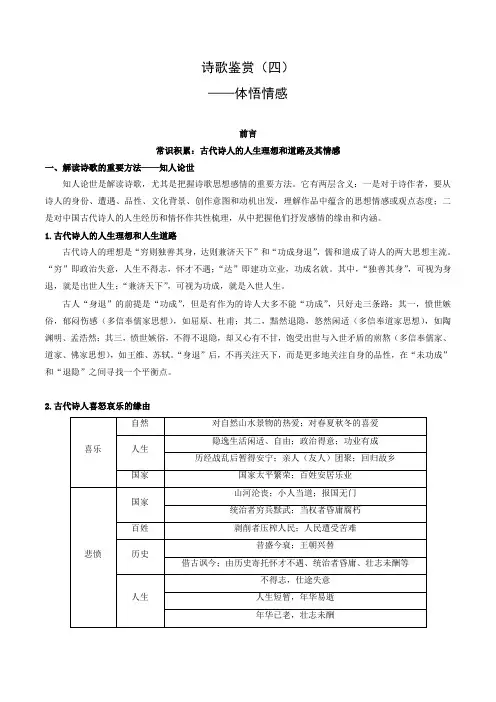

诗歌鉴赏(四)——体悟情感前言常识积累:古代诗人的人生理想和道路及其情感一、解读诗歌的重要方法——知人论世知人论世是解读诗歌,尤其是把握诗歌思想感情的重要方法。

它有两层含义:一是对于诗作者,要从诗人的身份、遭遇、品性、文化背景、创作意图和动机出发,理解作品中蕴含的思想情感或观点态度;二是对中国古代诗人的人生经历和情怀作共性梳理,从中把握他们抒发感情的缘由和内涵。

1.古代诗人的人生理想和人生道路古代诗人的理想是“穷则独善其身,达则兼济天下”和“功成身退”,儒和道成了诗人的两大思想主流。

“穷”即政治失意,人生不得志,怀才不遇;“达”即建功立业,功成名就。

其中,“独善其身”,可视为身退,就是出世人生;“兼济天下”,可视为功成,就是入世人生。

古人“身退”的前提是“功成”,但是有作为的诗人大多不能“功成”,只好走三条路:其一,愤世嫉俗,郁闷伤感(多信奉儒家思想),如屈原、杜甫;其二,黯然退隐,悠然闲适(多信奉道家思想),如陶渊明、孟浩然;其三,愤世嫉俗,不得不退隐,却又心有不甘,饱受出世与入世矛盾的煎熬(多信奉儒家、道家、佛家思想),如王维、苏轼。

“身退”后,不再关注天下,而是更多地关注自身的品性,在“未功成”和“退隐”之间寻找一个平衡点。

2.古代诗人喜怒哀乐的缘由二、古诗情感分类及答题术语体悟情感第一部分:分析概括情感的方法一、词语定情找出“情语”,是最准确、快捷的路径。

这些“情语”有哪些呢?(1)直接标明情感的词语。

如“喜”“愁”“悲”等字眼。

(2)表示情态、语气的虚词。

如“但”“惟”“空”“又”等字眼,它们委婉地提示情感。

(3)描摹色彩、形态的词,提示了情感内涵。

如“黄”“红”等暖色调词,表明心情愉悦;“白”“蓝”等冷色调词,暗示心情伤感。

不过,这些词语所标明的乐景有时会反衬哀情。

(4)典故词语暗示深刻复杂的情感。

(5)具有独特意义的表明时间、地点的词语。

如时间词:春(含生机或暮春伤春)、秋(常见悲秋)、西风(秋风,含愁情)、节日(向往团圆)、夜(夜不能寐,心事重重,有所思)。

诗歌鉴赏之知人论世作者:熊华然来源:《高中生学习·高二版》2016年第05期“知人论世”语出《孟子·万章下》:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也,是尚友也。

”“尚”同上,尚友就是上友,上友就是以古人为朋友。

对古人的作品进行批评和鉴赏,需要了解古人。

人是不能离开时代和现实而生活的,所以在古代诗人的作品中,往往蕴含诗人的所思所想,而要正确理解诗歌感情,需要了解他的时代或者写作的具体背景。

掌握“知人论世”的原则,有助于正确理解古典诗歌的思想感情。

[了解诗人所处的时代特点]不同朝代的诗词有不同的特点。

盛唐诗歌的繁荣,离不开特定时代等因素的影响。

像高适、岑参等边塞诗人,以拯世济时为己任,渴望建功立业,表现了积极的历史主动性和强烈的社会责任感。

在他们的诗歌中,表现昂扬进取、雄阔壮大的“盛唐精神”。

而到了晚唐,唐王朝已走上完全崩溃的末路。

以杜牧、李商隐、许浑、温庭筠等为代表的诗人,希望朝廷中兴,但内忧外患日益加剧,在这样的氛围中实难有所作为,于是诗人们转而对现实进行冷静的思考,对历史作深刻纵观,诗歌创作侧重于抒发个人情怀,以及报国无门、回天无力的忧闷,同时也借怀古咏史一吐襟怀和表达深沉的感慨。

到宋代则又大不相同,国家偏安一方,积贫积弱、国力衰微,已没有了大唐的气象,在知识分子的笔下,豪迈之气少了,悲凉之气多了;雄伟气魄少了,家国之愁多了。

看来诗词总是或多或少地打上时代的烙印,理解特定的时代特点,有助于正确理解诗歌的思想感情。

但也不能一概而论,同一位诗人的不同作品,还需因时因地因事而异。

像李白不是一味浪漫飘逸,也有关心民生的作品;杜甫也不是一味沉郁,也有闲适的作品;陆游的作品也并非全是爱国,也的描写爱情的;辛弃疾的作品也不全是豪放,也有婉约的……同一诗人的作品,也需要结合具体不同的背景来理解。

[熟悉诗人的经历遭遇]诗歌鉴赏中,除了时代特点的影响之外,还必须研究作家的生活经历,以及这些经历对作家思想感情的影响。

132美学2019/06一、“知人论世”的理论来源“知人论世”最早见于《孟子·万章下》篇:以友天下之善士为未足,又尚论古之人。

颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。

是尚友也。

[1]孟子这里是对弟子万章讲述如何与古人交朋友,读书颂诗是一方面,但还不够,还应该了解这个人和这个人所处的时代。

表面看来,孟子是在讲修身尚友的法则,这与诗歌没有什么太多的联系,和文学批评也没有太多的关系,但是在通读《孟子》时,会发现孟子正是运用这一原则来说理的。

但是通读《孟子》会发现孟子对其认识不只在人际关系上。

在《离娄下》有言:“王者之迹熄而诗亡,诗亡,然后春秋作。

晋之乘,楚之杌,鲁之春秋,一也。

”孟子认为西周盛世才有《诗》,诸侯争霸有《春秋》。

这都体现了孟子对时代的重视。

王国维先生曾说:“是故由其世以知其人,由其人以逆其志,则古诗虽有不能解者,寡矣。

”[2]“知人论世”也就超越历史的局限,成了重要的批评理论,在后代论诗中发挥了重要的作用。

二、“知人论世”在诗歌鉴赏中的作用一首诗歌的魅力,在于它跨越千年仍能感动读者,这就是诗歌中包含情感的魅力。

中国诗歌自古以来就有“诗言志”的传统。

《毛诗大序》曰:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗,情动于中而形于言。

”[3]13诗歌是表达作者感情的,因此我们在解读一首诗歌时,不仅要解读诗歌的意象、意境、分析诗歌的艺术技巧,更重要的是要透过短短的几十字来体悟作者的感情。

但是“诗无达诂”,在把握诗歌感情时,往往采取“以意逆志”的方法。

“以意逆志”是孟子诗论的另一个重要方法。

它的意思是以己之意迎受诗人之志来体会诗人的情感。

这就要求诗人有较高的诗歌素养和诗歌领悟能力,以及丰富细腻的情感,可是这种方法有较大的主观性和不确定性。

因此我们要全面客观地分析诗歌,避免较大的主观性和随意性,避免诗歌根本无法解读或者随意解读的混乱现象。

周裕楷曾指出:“由于作者及其生活的时代已成为过去,只是在文献中留下了印迹,这就意味着要‘知人论世’。

知人论世:所谓知人,是指了解作家各个方面的情况和他的创作意图,所谓论世,是指要了解作品反映的时代背景和作家创作该作品时所处的社会状况。

在既知人又论世的基础上,再结合运用其他方法,才能对作品作出较为准确的评价。

知人论世与西方的社会历史批评方法有共通之处。

韦勒克、沃伦在《文学理论》中说:“一部文学作品最明显的起因,就是它的创造者,即作者。

因此,从作者的个性和生平方面解释作品,是一种最古老和最有基础的文学研究方法。

”丹纳也在《艺术哲学》中认为“种族、环境、时代”是影响文学的三要素。

可见“知人论世”这种批评方法能够从外在的社会历史文化环境的角度出发,联系诗歌产生的背景和根源,结合诗人生平,对作品进行深入解读。

以“知人论世”原则鉴赏诗歌,可以有效地对表面文字相近诗歌的不同含意加以仔细区分。

以意逆志:“以意逆志”就是“以己意迎取作者之志”,用自己的心灵去追寻诗人的心灵的踪迹,明了诗人之用心所在,而不是一味地拘泥于字面之意义。

“以意逆志”法要求于读者,是以追求诗人之志为旨归,因此,读者应平心静气,对作品反复涵咏,仔细体味,用真挚的情感来读诗,以求得诗人之用心所在。

扩展资料孟子的“以意逆志”和“知人论世”所代表的文学接受理论从表面上看是相冲突的,“以意逆志”注重文本对意义的生成作用,“知人论世”注重的是作者对文本意义的生成作用。

但是在孟子这里,有着一个中心的指向,即作者和文本只有相结合才能更好的理解作品。

“以意逆志”是为了更好的了解作者的感情,从而更好的理解作品。

“知人论世”是为了从作者的角度出发来理解作品,可以更好的获得对作品的理解。

这就和西方现代的文本批评有很大的不同之处,现代的文本批评注重的是文本自身,当他们接触到文本的时候,作者已经处于“缺席”状态,不需要通过了解作者来解读作品,只需要从作品本身出发即可,如结构主义、形式主义、英美新批评等。

知人论世赏诗歌内容摘要:“知人论世”是鉴赏古典诗歌常用的一种方法,在诗歌教学中具有重要意义,尤其在理解作品的思想情感和创作本意方面具有重要的作用。

关健词:古诗词知人论世情感主旨诗是中华民族灿烂之瑰宝,数千年间,它犹如飞流,穿越历史的尘埃,奔腾不息。

古诗词是中学语文教学的重要内容之一,能够阅读、鉴赏诗歌是中学生必备的语文素质,也是提高学生审美水平、提升学生语文素养的重要环节。

那么,如何穿越历史时空理解古诗词呢?两千多年前孟子提出的知人论世就是一种重要的的方法。

“知人论世”最早出自《孟子·万章下》:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?”白居易也说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。

”《语文课程标准》指出:“应引导学生在阅读作品时努力做到知人论世,通过查阅有关资料,了解与作品相关的作家经历、时代背景、创作动机以及作品的社会影响等,加深对作家作品的理解。

”对照新课标的要求,结合自己多年的教学经验,我认为“知人论世”的方法在理解作家的思想情感和创作本意方面具有不可替代的作用。

1.“知人论世”有助于体会作品寄托的情感作者的思想感情和所处时代有密切的关系,阅读一篇作品,要是不知道它的时代背景,孤立地看,往往很难深刻认识到隐藏在文字背后的深意,“知人论世”能让学生走进诗人的内心,较为客观的理解作者寄托在作品中的情感。

例如,在教王安石《泊船瓜洲》时,如何让学生透过文字真正感受作者的情感呢?“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还”,其中“春风又绿江南岸”是王安石脍炙人口的诗句,大多数人都注意到了王安石锤字、炼字,“绿”字如何用得巧妙,如果只看到这一点,并未真正悟得王安石当时之情感。

当时诗人第二次被起用为相,离开江宁时,内心十分喜悦,希望凭借皇帝的重用即所谓温暖的春风来开创变法的新局面,这种心情,用“绿”字表达最微妙、最含蓄,既写了生机盎然的春景,又洋溢着奉召回京的喜悦之情。

联系当时的写作背景和王安石创作此诗的时代,以及“绿”的深意,从而也就准确解读作者的情感。

把握意象析手法知人论世赏情感——诗歌鉴赏能力提高探讨一、有的放矢,明确诗歌鉴赏要求学生应能掌握和理解诗歌中的意象、语言和表达技巧。

诗歌中的景物、事物和人物形象是情感、人生理想和哲学思考的载体。

简洁、凝练、含蓄、多变、优美的语言是我们语言能力提高、感知能力增强的体现和表现。

表达技巧是诗人在掌握和运用语言表达思想、表现生活、创造微妙意境方面的写作技巧的体现。

欣赏诗歌时,只有把握好诗歌中的意象、语言和表达技巧,才能体会诗人的感受和见解。

在美的实现中,我们可以实现写诗的兴趣和通过诗歌表达的思想、感情、人生态度、个人理想、政治倾向等等。

所以,从某种程度上说,欣赏诗歌就是感受诗歌生活的哲理和意义,获得审美和趣味的熏陶和提高。

读一首古诗,就是与古人交流,只有很好地理解古诗创作的艺术手法和情感寄托,才能滋养我们的心灵。

因此,如何从感受美中欣赏美,是我们诗歌教学和学习的重点,也是有效欣赏古诗词的必然要求。

二、分析意象,理解诗歌创作艺术意象是寓“意”之“象”,在诗中用来寄托主观情思的客观物象。

我们在诗歌学习和鉴赏时,首先知道诗歌写了什么,然后才能在诗歌中意象的运用理解中获得诗歌的美与艺术特质。

我在最近一次练习中考了王炎《江城子·癸酉春社》诗歌鉴赏讲评中就重抓诗歌的意象。

如首句“清波渺渺日晖晖,柳依依,草离离”中描写的景物有怎样的特点这一题,答案比较笼统。

我引导学生先分析这句写了哪些意象,学生找出了清波、阳光、柳和草等四种景象,然后我让他们思考是如何写呢?于是学生明白意象描写中的叠词运用,借景抒情的手法运用。

而“人独处,燕双飞”的艺术手法的鉴赏,也是通过两个意象之间对照来表达情感的,于是学生在比较对比中获得了反衬与以动衬静的手法,体会到落寞情怀与安闲平静情感。

再通过“踏春”、“郊寒”、“野蔌山肴”、“村酿”等意象的把握获得以景衬情,景情相融的艺术手法。

可见,我们分析鉴赏诗歌意象是解读诗歌的手法的重要方法,并且通过意象可以体会诗歌在意象中融入的情感,如温庭筠《商山早行》中“鸡声茅店月,人迹板桥霜”被认为是该诗最精彩的句子,意象暗含暗示情感,道尽旅人道路辛苦与羁旅愁思。