诗歌鉴赏之评价作者的思想情感以及观点态度 (

- 格式:ppt

- 大小:419.50 KB

- 文档页数:40

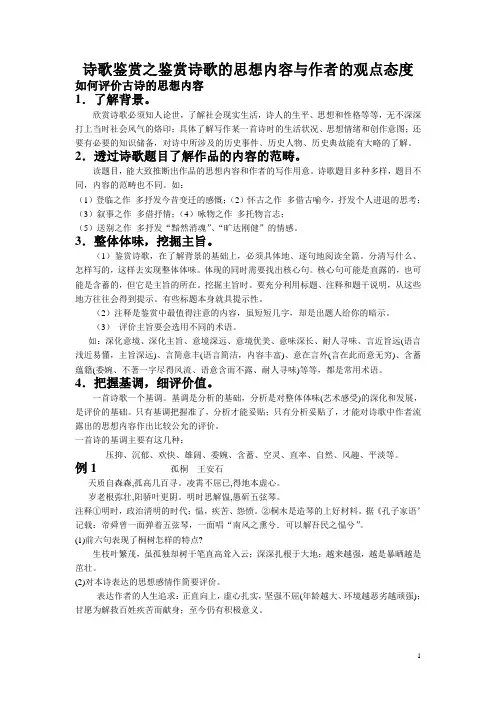

诗歌鉴赏之鉴赏诗歌的思想内容与作者的观点态度如何评价古诗的思想内容1.了解背景。

欣赏诗歌必须知人论世,了解社会现实生活,诗人的生平、思想和性格等等,无不深深打上当时社会风气的烙印;具体了解写作某一首诗时的生活状况、思想情绪和创作意图;还要有必要的知识储备,对诗中所涉及的历史事件、历史人物、历史典故能有大略的了解。

2.透过诗歌题目了解作品的内容的范畴。

读题目,能大致推断出作品的思想内容和作者的写作用意。

诗歌题目多种多样,题目不同,内容的范畴也不同。

如:(1)登临之作多抒发今昔变迁的感慨;(2)怀古之作多借古喻今,抒发个人进退的思考;(3)叙事之作多借抒情;(4)咏物之作多托物言志;(5)送别之作多抒发“黯然消魂”、“旷达刚健”的情感。

3.整体体味,挖掘主旨。

(1)鉴赏诗歌,在了解背景的基础上,必须具体地、逐句地阅读全篇。

分清写什么、怎样写的,这样去实现整体体味。

体现的同时需要找出核心句。

核心句可能是直露的,也可能是含蓄的,但它是主旨的所在。

挖掘主旨时。

要充分利用标题、注释和题干说明,从这些地方往往会得到提示。

有些标题本身就具提示性。

(2)注释是鉴赏中最值得注意的内容,虽短短几字,却是出题人给你的暗示。

(3)评价主旨要会选用不同的术语。

如:深化意境、深化主旨、意境深远、意境优美、意味深长、耐人寻味、言近旨远(语言浅近易懂,主旨深远)、言简意丰(语言简洁,内容丰富)、意在言外(言在此而意无穷)、含蓄蕴籍(委婉、不著一字尽得风流、语意含而不露、耐人寻味)等等,都是常用术语。

4.把握基调,细评价值。

一首诗歌一个基调。

基调是分析的基础,分析是对整体体味(艺术感受)的深化和发展,是评价的基础。

只有基调把握准了,分析才能妥贴;只有分析妥贴了,才能对诗歌中作者流露出的思想内容作出比较公允的评价。

一首诗的基调主要有这几种:压抑、沉郁、欢快、雄阔、委婉、含蓄、空灵、直率、自然、风趣、平淡等。

例1 孤桐王安石天质自森森,孤高几百寻。

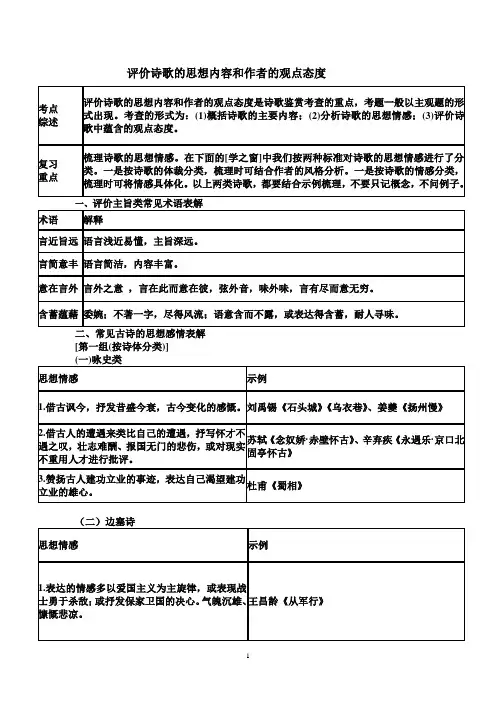

评价诗歌的思想内容和作者的观点态度[第一组(按诗体分类)][第二组(按诗歌情感分类)]目的。

概括内容主旨就是要从整体上把握,结合诗歌中的意象、人物、事件,体味作者的创作意图。

[例1]阅读下面的一首诗,回答后面的问题。

潍县署中画竹呈年伯包大中丞括①郑燮②衙斋卧听萧萧竹,疑似民间疾苦声。

些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

[注]①年伯:古时称同榜考取的人为同年;对同年的父辈或父亲的同年称年伯。

包大中丞,包括,曾任山东布政使,署理巡抚,故称“中丞”;大,表示尊敬。

②郑燮,清代诗人,画家、书法家,号板桥。

作画题诗时任山东潍县县令。

试概括这首诗的主要内容。

答:[思路分析]本题可从以下几个方面去分析作答:(1)确定这首的题材是什么,通过阅读上面的内容,可知,此诗可归入“忧国伤时”类,具体来说是同情人民的疾苦。

(2)具体分析诗句分别写了什么,概述内容。

如“一枝一叶”是什么意思要分析清楚。

(3)揭示诗歌主旨或诗人的思想感情。

[参考答案]这是一首忧国伤时之作。

(步骤一)“一枝一叶”原指竹子的枝叶,在风中“萧萧”而动,紧扣了“画竹”的画面,又紧扣了“卧听”的诗面,同时它比喻发生在老百姓中的点滴小事。

他直言不讳地提出,作为地方官,应该对老百姓的“一枝一叶”都要加以关心。

(步骤二)表现了诗人对民间疾苦的真切关怀和同情。

(步骤三)[例2](2009·江苏高考)阅读下面这首宋词,然后回答问题。

满江红登黄鹤楼有感岳飞遥望中原,荒烟外,许多城郭。

想当年,花遮柳护,凤楼龙阁。

万岁山前珠翠绕,蓬壶殿里笙歌作。

①到而今,铁骑满郊畿,风尘恶。

兵安在?膏锋锷。

民安在?填沟壑。

叹江山如故,千村寥落。

何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛。

却归来,再续汉阳游,骑黄鹤。

[注]①万岁山、蓬壶殿:指宋徽宗时构筑的土山苑囿、亭台宫殿。

试概括这首词的主旨。

答:[思路分析]本题可从以下几个方面去分析作答:(1)确定这首词的题材是什么,通过阅读上面[学之窗]的内容,可知,此诗可归入“建功报国”类,具体来说是报国无门的悲伤。

2023届高考语文二轮复习专项:诗歌鉴赏之评价作者的观点态度【考点阐释】作者的态度包括:对事物、人物的态度,对社会现实的态度,对历史事件、历史人物的态度,对人生感悟的倾吐,等等。

所谓“评价”,是指在把握文中观点和作者态度的基础上,对作者的观点和态度作出评价。

如文章的观点是否正确,认识是否全面,论述是否透彻,感情是否健康,对读者有什么有益的启示,在今天有什么现实意义,等等。

有时还需要对别人的评价进行分析比较,作出判断。

【评价作者的观点态度的方法】1.了解诗歌创作的特定背景,结合诗的内容,把握作者的观点与态度。

诗是现实生活的写照,一首诗的形成总是与作者对特定的历史事实的感悟有关。

诗中所表现出来的作者对社会、对生活中某人、某事或某种现象的或褒或贬,或肯定或否定,分析诗中抒作者的观点或态度,我们应尽可能多地联系诗歌创作的特定的历史背景,结合诗的内容作细致、全面的分析。

2.把握诗歌的情感,领悟作者的观点与态度。

读诗要把握诗情,把握了诗情,才能走进诗作者的心灵,オ能正确地领悟诗作者的态度观点。

如怀古咏史诗,从情感的表现方式上来说,大致上就有两种:一是对历史作冷静、理性的思考,表达诗人仰幕或惋惜之情。

如杜牧和王安石都写过《题乌江亭》,但由于两人对项羽的自刎都从自身的处境出发,因此,对历史的思考、表达出来的情感显然是不一样的。

杜牧为项羽自刎而惋惜:“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”,表达了对生活百折不挠的态度;而王安石却感到项羽的失败是历史的必然:“江东子弟今虽在,肯为君王卷土来?”表达客观地面对现实的生活态度。

二是把史实与现实结合在一起,或是感慨个人遭遇,或是抨击社会现实。

对这样的诗我们就应从历史与现实结合的角度,分析出作者在诗中所表现出来的感情切入点,由此去分析诗作者对生活的态度与观点。

3.分析诗句的含蓄义或理趣义,分析出作者的观点与态度。

大多古诗词的作者并不是直接地在诗中表达自己的态度或观点的,而是通过写景或写事来含蓄地表达自己对人生、对生活、对社会现实的情绪态度。

评价诗歌的“思想内容与作者观点态度”【教学案】【教学目标】1.了解古代诗歌常见的题材特征,内容情感,常用技法。

2.掌握评价诗歌的“思想内容与作者观点态度”的分析方法及答题步骤。

【考点阐释】诗歌的思想内容和作者的观点态度,就是诗人用诗化的语言来反映现实生活和表现思想感情、生活态度、个人理想和政治倾向等。

所设的考点一般是对思想内容的理解,对其情感基调的把握,对其社会意义的分析和对其社会价值的评判,一般不单独设题,而往往与形象、语言或表达技巧联系在一起。

【读懂诗歌】把握高考七大热点诗歌题材特征一山水田园诗——山光水色养性灵,登山观海总溢情【题材特征】严格地讲,山水田园诗分为山水诗与田园诗。

山水诗指描写山水风景的诗,通过记游山水以表现对美不胜收的山水景物的流连与热爱。

其鼻祖是东晋的谢灵运。

田园诗主要指以农村自然景物、田园生活为吟咏对象的诗,其通过对山林田野的描写,营造出一种田园牧歌式的生活氛围,借此表达对现实的不满和对宁静和平生活的向往。

其鼻祖是陶渊明。

到了唐代,山水诗与田园诗常常融为一体,代表人物有孟浩然、王维。

【内容情感】山水田园诗表现的情感思想主要是赞美山河,热爱自然;向往自由,厌恶官场;憎恶黑暗,渴望归隐;闲适淡泊,悠然自得等方面,具体表现为三点:(1)寄情山水的豪放激情。

或描写大自然之雄奇壮丽,表达诗人的宽阔心胸与高远志向;或描写山水之雄伟壮阔,展现诗人积极进取、奋发向上的精神;或借奔腾的江河,变幻的景物,反映诗人热爱山川风物、追求自由的精神。

(2)心物相融的恬淡幽情。

或以恬淡之心抒写山水清幽,或以淡泊之语描摹闲淡心境,或表现诗人对自然的依恋、追求与热爱,或寄托恬淡静雅的隐逸之乐,或表达对厌倦官场的超脱之情。

(3)借景遣怀的沉郁凄情。

或由灿烂之景引发诗人对山川永恒、人生短暂之叹;或借缥缈凄迷之意境,透露诗人失意怅惘心绪;或借异乡山水,表达客居孤寂思绪;或借凄风苦雨,寄寓贬谪忧愤;或借眼前山水,表达忧国忧民之情;或借瑰丽壮景、盎然春意反衬悲时伤世之痛。

古代诗歌思想内容(观点态度)类题型解析及演练古代诗歌鉴赏——评价诗歌思想内容和观点态度古代诗歌中的艺术形象都渗透着作者对社会生活的认识和评价,体现着作者的思想感情和观点态度。

在高考中,评价古代诗歌的思想内容和作者的观点态度主要考查角度是分析诗歌的内容,把握作者寄寓的感情,并且有时和形象鉴赏、表达技巧结合在一起。

题型一评价思想内容高考卷中,评价诗歌的思想内容主要围绕提炼情感主旨和理解诗句意义两个角度命题。

(一)古代诗人的人生经历和情怀1.人生理想与人生道路古代诗人是“穷则独善其身,达则兼济天下”和“功成身退”。

“儒”和“道”成了诗人的两大思想主流。

“穷”即政治失意,人生不得志,怀才不遇;“达”即建功立业,功成名就。

其中,“独善其身”,可视为身退,就是出世人生;“兼济天下”,可视为功成,就是入世人生。

古人“身退”的前提是“功成”,但有作为的诗人大多不能“功成”,只好走三条路:其一,愤世嫉俗,郁闷伤感(多信奉儒家思想),如屈原、杜甫;其二,黯然退隐,悠然闲适(多信奉道家思想),如陶渊明、孟浩然;其三,愤世嫉俗,不得不退隐,却又心有不甘,饱受出世与入世矛盾的煎熬(多信奉儒家、道家、佛家思想),如李白、苏轼。

“身退”后,不再关注天下,而是更多地关注自身的品性,在“未功成”和“退隐”之间寻找一个平衡点。

2.喜怒哀乐的缘由1.忧国伤时1.整体情感题高考要求对古代诗歌中流露出来的复杂感情,能站在一定的高度进行客观具体的分析评价。

整体情感类题目是面向整篇的考查,覆盖面广,综合性强。

要求理解诗歌所表现的生活内容,把握其情感基调,分析其社会意义,评价其深层内涵。

需要整体把握,结合诗歌的形象、语言、表达技巧综合分析。

(1)基本题型的解答步骤步骤一:整体感知关注诗歌中的意象,确定诗歌题材,如怀古咏史诗、咏物言志诗、边塞征戍诗、山水田园诗等步骤二:分析诗句具体分析所涉及诗句分别写了什么,概述内容。

作答形式是“xx句(联)写了xx”答题时不要简单罗列意象,也不要以译代析步骤三:概括情感用简洁的语言概括诗歌表达的主旨或情感。

评价诗歌的思想内容和作者的观点态度从近年鉴赏诗歌的题型看,古代诗歌内容上的评价包括三个方面:一是内容主题的评价,二是思想感情的评价,三是作者观点态度的评价。

如果说以上三点是鉴赏诗歌的“形”,是鉴赏诗歌切入的目标和对象,那么“评价诗歌的思想内容和作者的观点态度”则是评价诗歌的“神”,由“形”入“神”,体现了探究事物的一般规律。

在评价诗歌的思想内容和作者的观点态度时要尽可能地了解诗歌的创作背景,诗人思想的发展轨迹,围绕具体诗作的字词句篇中所透露的信息,进行分析归纳,作出中肯的实事求是的评价。

在鉴赏过程中,评价可以从以下几个方面着手:(一)根据诗歌题材,把握思想内容1.儿女情长写这类内容的诗多为爱情诗、闺怨诗,诗人或表达对恋人的挚爱,或抒写对自由幸福的追求,或倾泻对负心者的不满,或揭露扼杀爱情的罪恶等。

如《静女》、《氓》、《孔雀东南飞》。

评价这类诗的内容,首先要整体把握作品体现的情感倾向是积极的、褒扬的,还是消极的、贬斥的;其次要从分析人物的性格入手,通过不同人物对爱情的不同态度,去把握诗歌表达的思想感情;也可以通过分析语言和表达技巧来分析诗歌内容。

2.建功立业(1)建功立业的渴望。

曹操的《龟虽寿》中的“老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已”,陆游《书愤》里的“早岁那知世事艰”等。

(2)报国无门,壮志难酬。

这种内容多在怀古诗词中表现。

如辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中,借缅怀古代英雄,表达渴望收复失地、为国立功,但又无人问津的悲愤。

苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中通过怀古,寄托自己渴望建功立业的情怀,流露宦途失意之情。

(3)保家卫国的雄心壮志。

李贺的《雁门太守行》通过战斗场面的描写,表现了将士们保家卫国、奋起抗敌的英雄气概;王昌龄的《从军行》(青海长云暗雪山)描写戍边将士平定边患的坚强意志和豪迈气概。

这类诗内容多为边塞诗或怀古诗。

边塞诗尽管内容异彩纷呈,但都体现着爱国主义和英雄主义精神,分析时要善于把握这一主旨。

古代诗歌鉴赏评价诗歌的思想内容和作者的观点态度前言古代诗歌是中国文学的重要组成部分,也是中国文化的重要载体和精神财富。

古代诗歌不仅具有音乐性和韵律美,更重要的是体现了作者独特的思想内容和态度。

因此,鉴赏评价古代诗歌时,不仅要注重表面的艺术特征,更需要深入挖掘诗歌中蕴含的思想内涵和作者的观点态度。

古代诗歌的思想内容古代诗歌是中国文学的一大瑰宝,其思想内容多元丰富。

它既能表现作者自己的人生观、世界观和价值观,也能反映社会的风貌和人民的心声。

以下几个方面是古代诗歌中常见的思想内容。

情感表达古代诗歌以其独特的音乐艺术和韵律美感染了一代又一代的人,它表达了诗人对真、善、美等价值的领悟和追求。

诗歌中所表达的情感极为丰富,有的是对恋人深深的思念之情,有的是对乡土亲情的怀念,有的是对大自然的景色所引发的浪漫情怀。

无论表现的是什么,古代诗歌都通过强烈的情感表达,使读者在文学艺术中感受到真情和美好。

心灵鸣响古代诗歌在表现情感的同时,也能够深入地描绘人类内心的世界。

很多时候,其表达的情感不是给人以简单的情绪上的刺激,而是能够引起内心最深层次的共鸣,唤起人们对内在存在的感知和关注。

在读古代诗歌的过程中,人们能感受到来自自己内心深处的共鸣和回响,进一步认识和领悟自己的内心世界。

社会意义古代诗歌是当时社会的缩影,往往能够通过诗人的视角来反映当时社会风貌和人民生活状况。

古代诗歌中所呈现的社会意义包括了人们对社会变迁的反思、对人民疾苦的关心、对个人命运的探索等。

正是通过这些诗歌,人们能够更加全面地认识古代社会和生活,进一步反思现代社会与生活的种种问题。

作者的观点态度古代诗歌中作者的观点态度大多是对现实的反思和对未来的希冀。

这些思想和态度,即便与现代的语境不尽相同,但依然具有很强的思想品质和启示作用。

对世道的反思作者在古代诗歌中多次反思当时的人民疾苦和社会问题。

通过对现实的观察和分析,诗人能够深刻地认识到现实的苦痛和矛盾,进而表达自己对这种现实的种种不满和愤慨。

评价诗歌的思想内容和作者的观点态度(教师版)复习目标:1、准确地把握诗歌的思想内容和观点态度。

2、能根据题干要求有条理地分析、概括诗歌的思想内容和观点态度。

评价诗歌的思想内容第一课时一、总结把握诗歌思想感情的基本方法:1、看标题:借助诗歌的标题可以来推断诗歌的思想情感。

如:《春夜喜雨》——表达欢愉喜爱之情。

(喜)《枫桥夜泊》——表达羁旅愁思。

(愁)《悯农》——表达对农民艰辛的同情。

(怜)2、看序注:一般交代创作的年代、缘由、背景,多为整个作品奠定情感基调,有助于把握诗歌的思想情感。

3、知人论世,关注背景:分析诗歌思想情感要关注作者生活的时代、社会背景和生活经历。

4、抓住描写人物的外貌、神态、语言、动作、心理等细节:人物的思想情感总会通过自己的外貌、神态、语言、动作、心理等细节流露出来。

5、注意意象、典故:古人常常借助某些特殊意象、历史典故来抒发复杂深厚的感情或影射某种现象。

所以,我们阅读诗歌时要特别关注诗中的意象和典故。

6、抓住关键词和关键句:抓住诗中直接表现诗人心理、情感的关键词和表达情感态度的关键句。

二、学生自行研读《核按钮》(学生版)P77诗歌题材常见类别及其常见情感。

第一至三种:送别抒怀诗——闺情宫怨诗。

三、典题例析:完成《核按钮》学生版P79典题2。

四、课堂演练:1、阅读下面的清诗,然后回答问题。

客发笤溪叶燮客心如水水如愁,容易归舟趁疾流。

忽讶船窗送吴语,故山月已挂船头。

[注]①叶燮(1627—1703),清代诗论家。

②笤溪是流经诗人家乡吴兴的一条河流。

(1)“客心如水水如愁”是如何表现“愁”的?答案:诗句运用了比喻、顶针的手法,将客愁比成源源不断的流水;又将客愁与流水相比,突出客愁绵长。

(2)诗歌末联两句表达了诗人怎样的心情?答案:末联两句表现了诗人船到家乡那一瞬间的感受。

通过两个情景表现这种感受:先是突然听到乡音吴语,竟不敢相信已到家乡,接着抬头望故山明月,充满归乡的喜悦之情。

2、阅读下面一首古诗,然后回答问题。

诗歌鉴赏专题--评价诗歌的思想内容和作者的观点态度教案高三2012-12-27 22:42诗歌鉴赏专题--评价诗歌的思想内容和作者的观点态度教案评价诗歌的思想内容和作者的观点态度教案【教学目标】1、熟悉诗歌中的常见的思想内容;2、熟练掌握该考点的解题技巧。

【复习重点】梳理诗歌的思想感情【课时安排】3课时【考点阐释】评价文章的思想内容和作者的观点态度包括概括主旨、简析作品的政治意义、思想意义、人生意义、赏析作者的生活情趣、审美情趣和艺术风格,指出局限性。

用现代观念审视作品,评价其积极意义和历史局限,要从作品的整体上去把握,不能只抓住只言片语就乱下结论,对有些作品还要从作者所描绘的情景中把握作品的言外之意,对作者的观点态度更要站在一个高度,具体客观地进行评价。

诗歌的思想内容和作者的观点态度,就是诗人用诗化的语言来反映现实生活和表现思想感情、生活态度、个人理想和政治倾向等。

所设的考点一般是对思想内容的理解,对其情感基调的把握,对其社会意义的分析和对其社会价值的评判,一般不单独设题,而往往与形象、语言或表达技巧联系在一起。

【课前自习室】一、评价主旨类常见术语术语解释言近旨远语言浅近易懂,主旨深远。

言简义丰语言简洁,内容丰富。

言在意外言外之意,言在此而意在彼,弦外之音,言有尽而意无穷。

含蓄蕴藉委婉;不着一字,尽得风流;语言表达得含蓄,耐人寻味。

二、常见古诗的内容主旨和思想感情按诗歌体裁分类(一)山水田园诗:山水诗源于南朝谢灵运,田园诗源于晋代陶渊明,以唐代王维、孟浩然为代表。

这类诗以描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡的隐居生活见长。

诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练,多用白描手法。

诗的中间两联往往对仗工整。

主题①归隐田园,钟情山水;②描绘山川美景,热爱祖国河山;③厌弃官场黑暗,抒发闲适情调,表达自己决不同流合污的高洁品格。

常用术语思想内容——热爱自然向往自由归隐闲适淡泊悠然自得表现手法——借景抒情白描动静结合语言特点——清新自然质朴自然清新洗练淡泊、浅淡、闲逸、深远、冲和、清明、朗润、清朗、幽深、幽静、恬淡……鉴赏重点景物特征(一切景语皆情语)(二)边塞征战诗:从先秦就有了以边塞、战争为题材的诗,发展到唐代,由于战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比由科举进身容易得多,加之盛唐那种积极用世、昂扬奋进的时代气氛,于是奇情壮丽的边塞诗便大大发展起来了,形成一个新的诗歌流派,其代表人物是高适、岑参、王昌龄。